中国流动人口的代际特征

2024-01-10扈新强赵玉峰

□ 扈新强 ,赵玉峰

1.中国民航管理干部学院,北京 100102;2.中国宏观经济研究院 社会发展研究所,北京 100038

改革开放以来,现代化和城镇化进程不断加快,促进了大规模的人口迁移流动,流动人口数量从1982年的657万人持续增长到2020年的3.76亿人(第七次全国人口普查公报)。随着社会经济结构不断调整和户籍制度改革不断推进,“波涛汹涌”的人口流动大潮造成了大部分流动人口的孩子(未成年)留在家乡成为留守儿童,也使部分流动人口的孩子在幼年时期就随其迁移流动,并在流入地长大成人,更有部分流动人口的孩子出生成长、上学甚至就业都在流入地完成,这部分流动人口的孩子们被学界划定为二代流动人口(以下简称“流二代”)[1]50。

伴随流动人口规模的扩大,流动人口家庭化程度的提高[2],长期扎根城市的流动人口在流入地生育养育子女的比例不断增加,流二代的数量持续扩大。改革开放经济速增、现代化推进、城镇化发展、互联网兴起、家庭结构不断变迁等一系列事件交织于流二代的个体生命历程,使远离家乡的他们,在流入地多重交叠的社会、经济、文化变迁中成长,形塑了他们不同于其他流动人口的特有的鲜明的行为特征和代际特征。

一、流动人口代际划分的界定标准

(一)国外移民的代际划分

国外关于移民代际特征的大量研究成果补充、完善、丰富了迁移流动的理论研究和实证研究。随着移民规模的扩大,二代移民人口数量增加,所产生的社会问题受到广泛的关注,特别是在20世纪90年代后的欧美国家。

国外对移民的代际划分主要根据父母一方或双方的移民经历和子女的移民年龄。对国外文献进行梳理后发现,国外对移民的代际划分方式表现出较大的差异性和复杂性,对二代移民的界定,大多数文献较为认可的是将其定义为出生成长在迁入国(地),而父母至少一方出生在当地或在一定年龄内迁入[3]。更细致的划分方式还有将12岁前移民的儿童或成年以前迁移的界定为“1.5代移民”,父母双方都在国外出生的视为“2代移民”,或者将0~4岁发生迁移的孩子也列入其中,而将父母中有一个在国外出生的看作“2.5代移民”[1]49。

与一代移民不同,二代移民出生成长在迁入国(地)的生活环境中,受到迁入国(地)经济发展、社会结构以及文化风俗的影响更大,在接受教育、职业和生活状况等方面均有了较大的改善[4],社会融入程度更高,有较为明确的身份认同[5]。与此同时,受到来自不同国家和民族等因素的影响使得二代移民与“当地人”或与来自其他地方的移民之间又有着一定的差别[6],家庭社会经济背景在一定程度上决定了他们的未来[7]。值得关注的是,二代移民面对与家乡联系逐渐弱化的同时,也面临着在当地社会向上流动受阻等诸多问题与困境,很有可能成为叛逆的一代[8]。因此,他们在迁入国(地)的社会融入状况值得重点关注[9]。

(二)国内流动人口的代际划分

国内关于流动人口的代际研究主流的划分方式即学界较为认可的是以1980年前后出生作为分界线,将流动人口划分老生代流动人口和新生代流动人口[10]。随着流动人口规模的扩大和内部结构的差异性的凸显,这一划分方式显然无法真正客观地描述流动人口结构变化和代际特征。已有研究已经关注到了这一问题,开始从理论基础和实证研究进一步探索更加细致的流动人口代际划分标准[1]49-50,并对该群体界定标准进行了实证检验,提出利用第一次外出流动年龄和父母外出务工经历特征作为年轻流动人口的代际界定依据[11]。流动人口代际划分逐渐从以年龄结构为标准转向以年龄结构、流动时间和家庭代际关系相结合的划分方式。

同时,通过问卷调查数据已有研究分析了二代流动人口的多维特征[12]53,并从经济、生活、制度和文化4个方面对其社会融入状况进行实证研究[13],依托社会嵌入理论,从制度嵌入、文化嵌入、认知嵌入和网络嵌入四个维度来解析二代流动人口城市融入的内在逻辑[14],通过构建多维度的市民化评估指标体系,测算和探究了二代流动人口的市民化水平与影响因素[15]。

(三)本研究流动人口的代际划分

借鉴国外移民代际问题研究和国内已有的关于二代流动人口的研究,在分析中国国情基础上,综合考虑到我国流动人口流动经历的复杂性,流动人口代际划分主要以流动者的生长环境和年龄为依据,以我国16岁是最低的合法工作年龄和本次流动时间为标准,将16岁及以上开始流动的人口界定为一代流动人口(流一代),将在0~6岁时有留守经历的7~15岁之间参与流动的流动人口视为1.5代流动人口(流1.5代),将在流入地出生或者在0~6岁时随父母到达流入地并在流入地成长的流动人口定义为流二代,这部分流动人口主要在流入地生长,与其他流动代人口的个体生命历程有着本质的区别[1]50。另外,已有的研究较为认可以1980年前后出生作为分界线,将流动人口划分为老生代流动人口和新生代流动人口。文章延续此标准进一步将一代流动人口划分为流一代(老)和流一代(新),细化流动人口的基本特征和代际差异。

文章使用2017年中国流动人口动态监测调查数据(1)使用该数据中流动人口的年龄和提到的“本次流动时间:(1)进入流入地后,其间离开不超过一个月,再次返回时不作为一次新的流动;(2)在流入地出生且一直在当地居住的子女填写出生年月”作为流动人口代际划分标准。,按照已有文献对流动人口代际划分的方式,考察中国流动人口的代际差异,重点研究流二代的结构特征和融入状况。流一代(老)样本量为70423个,流一代(新)样本量为93404个,流1.5代样本量为4757个,流二代样本量为1405个。从性别结构来看,流一代(老)男性和女性占比分别为57.56%和42.44%;流一代(新)为47.33%和52.67%;流1.5代为51.00%和49.00%;流二代为49.89%和50.11%。从民族特征来看,流一代(老)为汉族和少数民族的占比分别为91.65%和8.35%;流一代(新)为90.12%和9.88%;流1.5代为86.02%和13.98%;流二代为84.27%和15.73%。

二、在人口流动大潮中形成的“流动代”

一代人有一代人的故事。改革开放以来,我国经济社会持续发展,为人口的迁移流动创造了条件,流动人口规模不断扩大,其子女在流入地出生成长的总量不断增长,人口流动趋势呈现更加明显的代际特征。区别于以生理年龄或父代子代血缘关系为基础的定义,德国社会学家卡尔·曼海姆(Karl Mannheim)等提出因重大历史事件影响而形成独特社会性格并对后续历史产生重大影响的同龄群体即为“社会代”的概念[16-17]。结合卡尔·曼海姆提出的“社会代”的研究思路,我们提出“流动代”的说法,“流动代”是这样一群人,他们深受特定历史时期和不同区域(流入地、流出地)社会文化环境的影响,基于共同的流动经历而产生强烈的代际认同,形成了不同于前辈或不同于以往的价值观念和行为倾向,综合反映了流动人口的代际特征和差异。其中,流二代作为流动时代中日益分化的流动世代,表现出了独特的代际特征[12]53。

流一代早期的社会化过程在流出地(家乡)完成,对家乡有着很深的情感。流1.5代的留守经历使其早期社会化过程在流出地和流入地兼而有之,即在0~6岁之间有留守经历,在7~15岁之间又有流动经历。不同于以上“流动代”,流二代在流入地出生、长大,对家乡并不熟悉,对故土的理解仅限于一个概念,而对“乡愁”的体验更多来自父母的生活方式和教养方式。他们从小到大的社会化过程主要来自流入地的社会文化环境和父母身上存有的“故乡文化”,两者相互交织的过程为他们提供了成长的生活空间,形塑了他们的社会特征和行为方式,特别是流入地的社会文化环境对他们的成长历程产生了更为重要的影响,包括他们的生活方式、价值观念、身份认同的形成等。

(一)远离家乡城里出生城里长大的一代

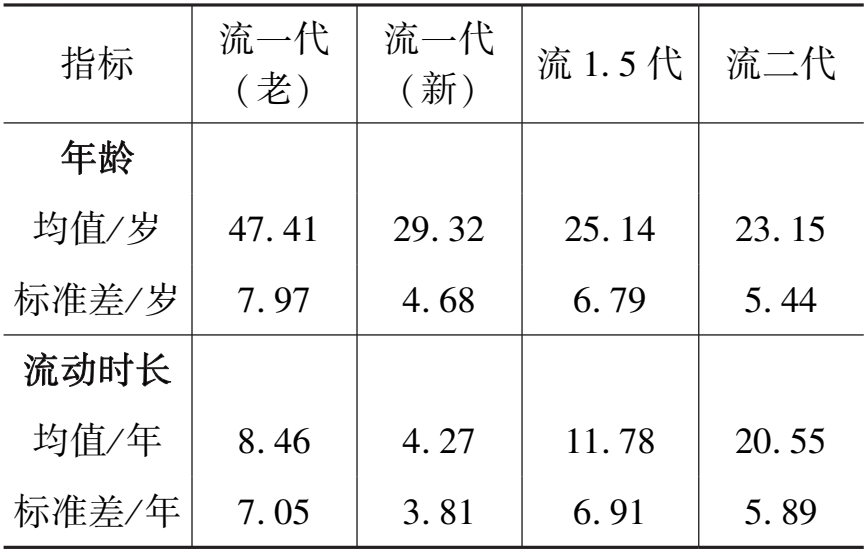

如表1所示,流一代(老)的平均年龄为47.41岁,流动经历平均为8.46年。流一代(新)主要为30岁的青年劳动力,参与流动时长平均为4.27年,在流入地生活和工作的时间较短。流1.5代相对年轻,平均流动时长为11.78年,有过一段较长时间的留守经历。在“老家”出生长大的经历是流一代、流1.5代生命历程中重要的历史事件,对今后的生活和工作可能有很大的影响。相比之下,流二代的平均年龄为23.15岁,年轻且富有朝气,平均流动时长为20.55年,基本是在流入地出生成长、接受教育以及生活和工作。

表1 “流动代”年龄结构和流动时长

(二)接受教育程度较高素质良好的一代

如图1所示,流一代(老)受教育年限相对较低,为8.34年,有77.85%的流一代(老)为初中及以下文化水平,具有大专及以上学历者占比仅有6.10%。流一代(新)伴随大学扩招等一系列教育改革,成为教育获得受益的一代,受教育年限(11.16年)显著提高,获得高等教育机会增加,获得大专及以上学历者为25.93%。留守经历对个体的高等教育获得存在显著的负面影响[18],从图1可以看出,对于有过留守经历的流1.5代来说,受教育年限为10.23年,获得大专及以上学历的占比较低,仅有14.67%。相比之下,生长在城里的流二代获得了更优良的教育资源,接受高等教育的机会明显增加,受教育年限为11.35年,具有高中/中专学历和大专及以上学历者占比分别为33.52%和26.12%,均高于其他“流动代”,为后续的发展积累了一定的人力资本。

图1 “流动代”受教育程度状况 (单位:%)

(三)有父母陪伴家庭生活较完整的一代

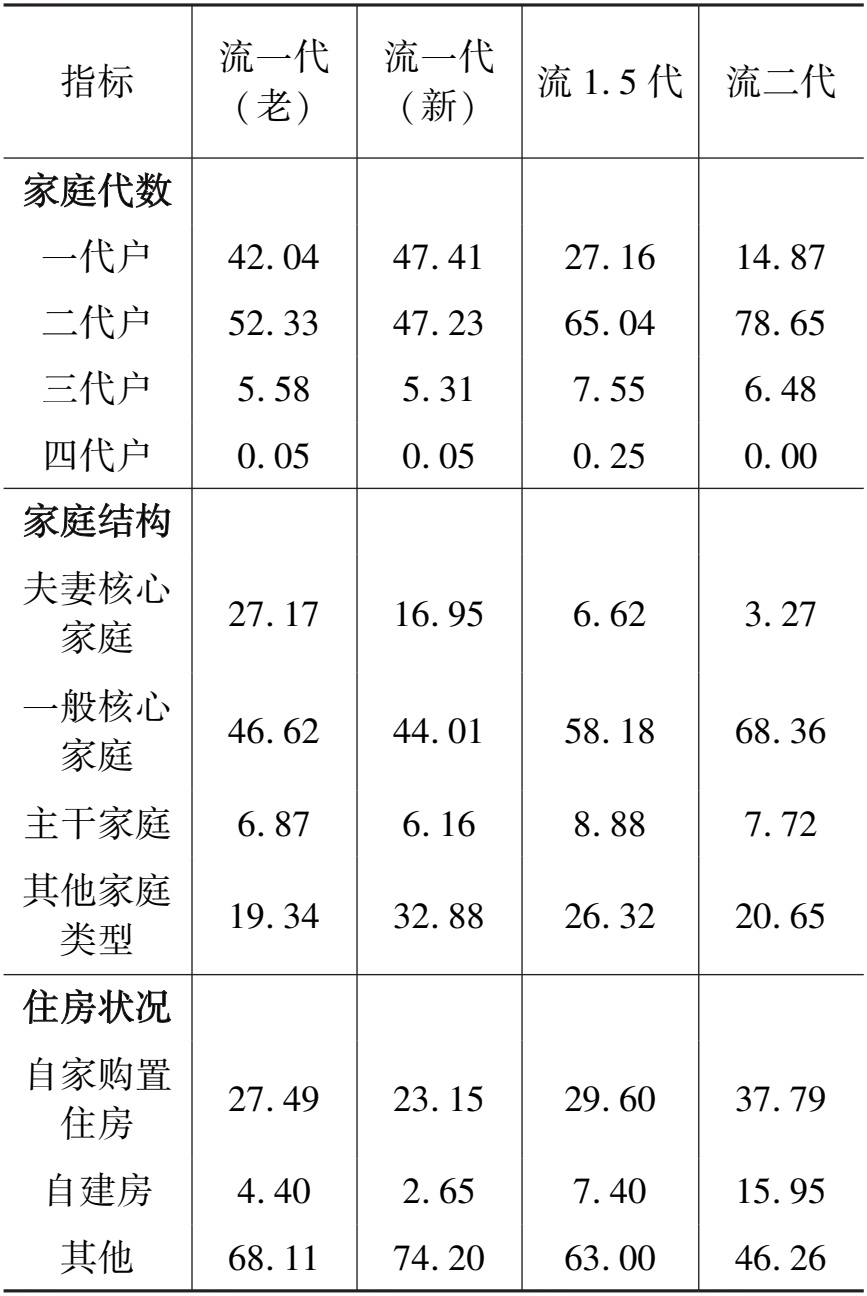

相比于其他“流动代”,有74.59%的流二代处于未婚状态,在流入地生活在父母均陪伴在身边的核心家庭中(68.36%),且随着家庭成员逐渐的迁入、家庭规模不断扩大,流二代在流入地的家庭化程度也相对较高。因为从小到大生长在父母身边、家庭结构相对完整,可以说他们是在较为良好的家庭教育环境之中长大的。与有留守经历的流1.5代相比,童年时期父母的共同“在场”,使得流二代得到父母双方悉心呵护、代际支持和情感互助更多。与此同时,父母外出打拼多年所积累的经济资本为流二代创造了更好的生活环境和居住环境,且随着流二代逐渐进入劳动力市场获得劳动报酬,进一步提高了家庭的整体生活水平,经过流二代父母及其本人的共同努力,在城市中积累了一定的经济资源,大大地增加了他们在流入地购置住房的可能性,拥有了属于他们的“一席之地”。概括地说,家庭结构的相对完整性和住房结构的“归家庭化”特征[12]59,使得流二代的生活条件和居住条件比其他“流动代”相对较好、生活相对稳定(见表2)。

表2 “流动代”家庭类型和住房状况 (单位:%)

(四)就业多样注重专业技能提升的一代

从就业状况来看,有67.12%的流二代处于在业状态,所占比例低于其他“流动代”。原因可能在于部分流二代刚刚大学毕业有继续上学深造的打算而未参加工作,抑或流二代正处于找工作、换工作的阶段等。从职业类型来看,流动人口主要以从事商业/服务业工作为主,其次是生产运输建筑类工作。其中,流一代(新)和流二代从事管理、技术类职业人员(包括机关企事业单位负责人、专业技术人员和公务员/办事人员)占比较高,分别为15.36%和14.64%,在一定程度上说明流二代年轻有为,注重职业发展,具备较好的管理能力和专业技术能力。从事农林牧渔水利类职业的流一代(新)占比较低,而流二代占比较高,为5.30%,说明部分流二代不排斥从事农林牧渔水利类职业。与其他“流动代”相比,流二代从事生产运输建筑类职业的比例明显下降,无固定职业及其他占比相对较高。整体来看,流二代从事职业类型较为多样化,且较为注重管理能力和专业技能的培养和提升(见表3)。

表3 “流动代”就业状况 (单位:%)

(五)关注社会发展且参与度较高的一代

中国新兴经济快速发展、社会剧烈变迁、现代化和城镇化稳步推进,互联网和智能手机的普及不再局限于区域、群体的“差序格局”,而是在社会各个领域、各个阶层全方位产生重大的影响力,使得流动人口的社会参与意愿明显增强。特别是,物质资源和精神文化极为丰富的城市生活环境为流二代的成长过程注入了一股不可逆转的作用力,拓宽了流二代的社会关系网络和社会资本的获得。如表4所示,他们在参加志愿者协会服务社会、建立同学会联谊拓展友情、参加社会公益活动提升社会责任感、通过互联网对国家事务和社会事件等发表评论参与讨论提升主人翁意识以及紧跟时代的步伐积极参加党团活动重视对政治资本的积累等诸多方面的社会参与度占比均高于其他“流动代”。

表4 “流动代”社会参与状况 (单位:%)

(六)身是家乡的身,人是异乡的人的一代

外出人口仍然以乡-城流动人口为主。具有外地农业户口的流二代占比为80.57%,与其他“流动代”的状况相近,尽管流二代已成为流入地城市的常住人口,但户籍的约束仍然是流二代需要面对的现实问题。同时,在流动人口市民化进程中,允许农民自愿有偿退出其在农村的承包地、宅基地。如表5所示,有一半以上流一代(老)在家乡拥有耕地和宅基地,在流一代(新)和流1.5代中分别有39.24%和40.85%在家乡有耕地、有55.26%和52.30%有宅基地。相比之下,在家乡拥有耕地和宅基地的流二代占比有所下降,在家乡拥有耕地和宅基地的占比分别为36.65%和41.35%。而在流入地出生成长的经历使流二代既远离家乡的耕地或宅基地,又因为耕地和宅基地建立了他们与家乡的一丝丝联系,可谓是与家乡渐行渐远又藕断丝连。虽然户籍制度及其附加因素在很多方面标注了流二代属于“家乡人”的身份属性,但总体而言,流二代与家乡的联系在不断地淡化。

表5 “流动代”户籍、耕地、宅基地状况 (单位:%)

三、融入视角下“流动代”的传承与分化

流动人口社会融入受社会结构、制度因素、资本获得、家庭结构和个体特征等诸多因素影响,其融入过程并不是直线向上的,往往是依循年龄层级在一系列生命事件中依社会角色变化而进行反思性自我定位的行动过程[19]。因此,进一步考察流动人口社会融入状况的代际特征,有助于我们了解“流动代”融入过程中的代际延续和转变。

文章参照已有研究对流动人口社会融入水平测量的指标体系,在数据标准化的基础上[20],利用因子分析的方法,综合考虑主客观指标,从经济、生活、文化和心理四个维度分别进行评价,进而形成流动人口社会融入水平的综合评价结果(见表6)。(1)经济指标使用“过去一年,您家平均每月总收入为多少”和“过去一年,您家在本地平均每月总支出为多少”2项指标进行测量。其中家庭月收入以2000元为分割点,收入在2000元以下赋值为1,在2000~3999元之间的赋值为2,以此类推。家庭月支出以1000元为分割点,支出在1000元以下的赋值为1,在1000~1999元之间的赋值为2,以此类推。(2)生活指标包括生活交往、生活环境、生活保障3项指标。其中生活交往使用“您业余时间在本地和谁来往最多(不包括顾客及其他亲属)”进行测量。生活环境使用“今后一段时间,您是否打算继续留在本地”和“您打算留在本地的主要原因是什么”进行测量。生活保障使用“您目前在本地参加下列何种社会医疗保险”和“您现住房属于何种性质”2项进行测量。(3)文化指标使用“按照老家的风俗习惯办事对我比较重要”和“我的卫生习惯与本地市民存在较大差别”2项指标进行测量。选项分为“完全不同意”“不同意”“基本同意”“完全同意”4个等级。(4)心理指标使用“我很愿意融入本地人当中,成为其中一员”“我觉得本地人愿意接受我成为其中一员”“我觉得我已经是本地人了”3项指标进行测量。选项分为“完全不同意”“不同意”“基本同意”“完全同意”4个等级。

表6 流动人口社会融入评价指标体系

(一)因子分析

首先,本研究利用因子分析、最大方差旋转法从这9项指标中提取出4个公因子来测量流动人口社会融入程度,分别命名为“经济相关因子”,因子载荷分别为0.9117和0.9102;“生活相近因子”,因子载荷分别为0.7145、0.6118和0.5975;“文化相通因子”,因子载荷分别为0.8045和0.7528;“心理相依因子”,因子载荷分别为0.8502、0.8589和0.8860,4个公因子可解释总变异的64.32%。然后,将因子值进行标准化处理,转化为1至100的百分制得分,获得经济、生活、文化和心理4个维度得分指数。最后,在得到百分制的因子得分后,继续以各因子的方差贡献率0.1780、0.1311、0.1248和0.2093为权重,计算出流动人口社会融入的综合指数,取值介于0~100分之间,得分越高说明社会融入程度越高。

如表7所示,在全部样本中,流动人口社会融入综合指数得分为52.85分;各维度因子得分差异较大,心理相依分指数得分较高,为71.17分;文化相通分指数得分适中,为55.26分;经济相关和生活相近分指数的得分较低,分别为37.77分和41.78分。这表明,流动人口社会融入水平在不同层面存在一定的差异,经济、生活客观融入程度滞后于文化、心理主观融入程度,也就是说,流动人口主观层面融入水平高于客观层面融入水平。就代际比较而言,流一代(新)在经济相关分指数上得分最高,说明流一代中的新生代流动人口已然成为承担家庭经济功能的主力军,其经济行为在社会运行中所产生的作用更为明显。从小在流入地长大的流二代社会融入指数综合得分高于流1.5代和流一代,主要在生活、文化、心理层面具有明显的融入优势。

表7 流动人口社会融入水平状况 (单位:分)

(二)回归分析

文章使用回归分析进一步考察“流动代”社会融入的代际差异。因变量分别为社会融入、经济相关、生活相近、文化相通、心理相依指数得分。自变量为“流动代”,包括流一代(老)、流一代(新)、流1.5代和流二代。已有研究表明,影响流动人口社会融入的影响因素很多,包括微观的融入者个体因素、中观的社会网络因素和宏观的制度因素等[21]。鉴于此,文章选择的控制变量有性别、民族、受教育程度、户口性质、婚姻状况、流入地家庭规模、社会活动参与、老家位置、流动范围、流动时长、地区分布等。模型1为基准模型,模型2—模型6将控制变量纳入其中(见表8)。

表8 回归分析结果(N=169989)

表9展示了分别以不同“流动代”为参照组进行对比分析的结果。从模型1来看,不同的“流动代”之间社会融入程度存在显著差异,回归结果显示,相比于其他“流动代”,流二代的社会融入程度更高。在纳入控制变量以后(模型2),“流动代”社会融入程度差异性依然显著,流二代比其他“流动代”的社会融入程度高的结论没有改变,其不同在于,流二代与流1.5代社会融入的差异性未通过显著性检验。“流动代”社会融入水平呈现分化的趋势,流1.5代和流二代融入的优势更加明显。

表9 “流动代”融入程度比较

模型3展示流动人口家庭的经济相关状况,流二代与流一代(老)的家庭经济相关度不存在显著差异,很可能是因为流二代的父母本身就属于流一代(老)这一群体,他们拥有相同的家庭经济行为特征。流一代(新)和流1.5代的家庭经济相关度显著地高于流一代(老),而流二代家庭经济相关度又显著地低于流一代(新)和流1.5代,这也从侧面反映了流二代的父母和流一代(老)为同一群体,他们的家庭经济相关度相近(无显著差异)是合理的。经济相关融入“流动代”之间既表现出代际的分化又在一定程度上呈现代际的同质性。

模型4展示了“流动代”生活相近度的程度。数据显示,不同的“流动代”贴近流入地生活的程度存在显著差异。以流一代(老)为参照组,流一代(新)、流1.5代、流二代流入地生活相近度更高,他们比流一代(老)更善于与本地人的交往、对流入地生活更加适应,获得流入地生活保障的可能性更大;与流一代(新)进行比较,流1.5代、流二代流入地生活相近度亦是如此;同样,流二代流入地生活相近度显著高于流1.5代。整体上说明了生活融入程度随着流动人口的代际递进逐渐增强,凸显了生活融入的世代递增性。

在模型5中,除了流1.5代和流一代(老)之间、流二代和流一代(新)之间流入地文化相通度无显著差异,其他“流动代”之间的比较均通过显著性检验,说明流动人口在流入地文化融入程度上存在一定的代际差异。流二代文化融入程度明显高于其他“流动代”,特别是与流一代(老)和流1.5代的比较。流1.5代与流一代(老)的比较未通过显著性检验,幼年时期的留守经历可能使流1.5代同流一代(老)相似,都习惯按照家乡的风俗习惯办事、都带有家乡的卫生习惯。流二代与流一代(新)的比较同样未通过显著性检验,可能的解释是流一代(新)以青年为主,能较快适应城市的文化和卫生习惯,与在流入地长大的流二代文化融入的程度接近。

模型6的输出结果表明,与流一代(老)相比,流一代(新)流动时长较短,心理融入程度相对较低,而流1.5代因留守经历和流动经历共同作用产生的“何处是家”的漂泊感也降低了他们心理融入的强度。流二代心理相依度与流一代(老)无显著差异,而比流一代(新)和流1.5代流入地心理融入程度更强烈。

整体来看,“流动代”社会融入的程度既有代际“分化”又呈现明显的代际“传承”。具体表现在,流二代身上具有一定的个性特征,其融入程度与其他“流动代”相比存在显著的差异性,特别是在社会融入度(模型2)和生活相近度上(模型4)。说明流二代融入流入地的综合程度更高,更适应、贴近流入地的生活方式,成为“本地人”的可能性更大。与此同时,流二代与其他“流动代”在多个维度的融入状况上无显著差别,表现在流二代社会融入度与流1.5代无显著差异(模型2)、经济相关度(模型3)和心理相依度(模型6)与流一代(老)无显著差异、文化相通度(模型5)与流一代(新)无显著差异。说明流二代与其他“流动代”一样仍要面临很多共性问题,如“流动代”并没有充分融入当地,存在“伪融入”现象[22],表现在社会、经济、生活方面与本地人相比仍存在一定的差距,在制度、文化、心理方面仍会面临诸多的困境和受到较多的束缚。

结语

改革开放赋予了流动人口鲜明的时代特征,他们深受这个时代的影响又深耕于这个时代的“沃土”,他们是这个时代的产物,也是创造这个时代的人物。对于流一代(老)和流一代(新)来说,他们远离家乡外出务工经商,努力工作,吃苦耐劳、艰苦奋斗,为社会作出贡献,为家庭改善生活,可谓是“拼搏的一代”;对于流1.5代和流二代来说,他们紧跟时代的步伐、追随父母的脚步,开阔思路、勇于进取,接受新鲜事物的能力强,喜欢探索和创新,可谓是“创造的一代”。

值得我们关注的是,虽然“流动代”在自身特点、受教育程度、家庭环境、工作技能、社会参与和身份认同等方面呈现一定代际分化,但代际个体特征的差异和社会机会结构的不同[23],并没有打破流动人口社会融入所面临着个体性、经济性和体制性方面的障碍[24-25],“流动代”的社会融入状况整体表现出既有代际转变又有代际延续的特征。对于流二代来说,自幼在流入地生长的他们很难再回到“遥远”的家乡,而制度性因素的束缚又阻碍了他们融入流入地的进程,使他们仍是在城市中“漂泊”的一代。回不去的故乡,流二代将何去何从?基于上文的分析,我们提出以下几点认识与建议。

第一,新时代背景下流二代的价值取向。国家发展新时代与社会、经济、文化变迁形塑成的流二代,平均年龄为23.15岁,是当代中国青年的重要组成部分;平均流动时长为20.55年,是远离家乡城里出生城里长大、从小有父母的陪伴、受教育程度较高素质较好、深受流入地社会经济文化环境影响的一代。习近平总书记在党的二十大报告中指出:“青年强,则国家强。当代中国青年生逢其时,施展才干的舞台无比广阔,实现梦想的前景无比光明。”[26]对于朝气蓬勃的流二代,在政府的引导下,要依托用人单位、社区、志愿者组织等机构进行识别和帮扶,开展多种形式的心理咨询活动,帮助流二代树立正确的价值观,使其更好地融入流入地城市生活。

第二,新时代背景下流二代的行动策略。逐步走向社会的流二代是社会经济发展与建设的重要参与者。他们的职业类型呈现多样性特征,倾向选择从事管理类和专业技能类的工作,参与志愿服务、社会公益、党团建设等流入地社会活动的积极性比其他“流动代”都高。对于年轻有为的流二代,要依托企业或社区,动员相关专业技术人员为其开展相应的专业指导与技能培训,组织丰富多彩的文化交流活动,帮助他们拓展社会网络,获得并积累更多的经济、社会、政治和文化资本,使其积极投入流入地的发展和建设中。

第三,新时代背景下流二代的社会融入。随着户籍制度的松动和流动人口家庭化程度的提高,未来将会有更多流动人口的孩子们在流入地出生、长大、生活和工作,流二代的规模和占比将会继续扩大和提高。从流二代的个体生命历程来看,他们从小远离乡村的恬静和安宁,对故土尤为陌生,他们在车水马龙的都市里长大,他们的经济行为、生活方式、文化习俗和心理认同逐渐向流入地贴近,但他们所具有的“家乡身”“异乡人”的双重身份,仍使他们面临沦为城市边缘化群体的危险和脱嵌于乡村与城市社会“双重脱嵌”的风险[27],以及面对“自己到底属于哪里人”“如何更好地融入这座城市,成为其中的一员”“如何获得同本地人相同的社会保障服务”等诸多问题。制度适应对流动人口社会融入的影响具有世代递增性[28],公共服务均等化程度有助于推进融入的进程[29]。因此,政府的支持、社会保障制度的优化有助于流动人口基本公共服务均等化政策的实施,能有效地保障流二代基本公共服务的获得,为流二代市民化提供更多的可能,从而在制度层面促进流二代的社会融入,使其实现新市民身份的建构和认同。

随着流动人口家庭化流动的发展,出生且生长在城市的流二代日益增多,但受社会制度、区域差异、教育资源、家庭决策和个体发展等混合在一起的不确定因素影响,使得流二代在儿童时期回流的可能性依然存在[30]。按照概念的界定,他们不再是严格意义上的流二代,但作为“曾经的流二代”,他们回到家乡之后是否能适应家乡的生活,是否能够融入学校的环境,成年后所面对的“故乡”与“他乡”之间的新流动空间格局如何变化[31],同样是我们要关注的重点。