“现象”视域下竹马舞文化空间的“视觉修辞”言说

2024-01-09刘丽珺

摘 要:竹马舞蕴含着昭君出塞故事、古舞遗留形式、古法阵图遗留、庙会经济支撑等多元表意的历史符码,这种“历史性”既是竹马舞原生文化空间的符码,又是现实交往存有的媒介。故事题材、形式结构和生态场域一同形构了竹马舞的民俗文化形态。竹马舞有三种视觉修辞“图式”:来自身体媒介的自我形态构建,谓之“样态”;来自民间舞蹈专业术语的队形调度,谓之“场图”,是蕴含古法布战的“阵图”;围绕文化形象所建构的文化情感,谓之“氛围”。文化空间给予“竹马舞”艺术形象一种象征性释义的文化想象,这种文化想象是建立在“回忆文化”之上的“未来构想”,而这种重塑构想扎根于当下民众精神生活审美化的意向性需求。

关键词:视觉修辞; 竹马舞; 文化空间

中图分类号:J722.21

文献标识码:A

文章编号:1671-444X(2023)06-0113-12

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2023.06.013

笔者作为文化志愿者跟随齐易教授牵头的京津冀学者联合考察团队,以观察者身份于2021年7月20日到涿州市孙家庄乡南胡宁村①进行竹马舞②舞蹈艺术事象的考察。这次考察对象是在“脱域”语境中进行一次“展演”式的表演行径。所谓“脱域”语境,是指不在原生型节庆与庙会场域进行仪式性活动,而是在一种近乎于“展演”与“观演”之间的“新”场域,是仪式空间向观演空间的场域转变。语境的功能在于对“具体本文”或“图像视觉文本”等符码的框定及意义的锚定,语境的转变意味着对指涉关系不确定的符码的释义法则产生了变化,这种变化是一种有价值的“意义生产”方式。“意义”对于无论是文本媒介、图像媒介,还是身体媒介来说,对其如何言说的方式是具有一定规定性的。竹马舞作为一种民间舞蹈,其文化意义的言说更应该称为一种“图说”,即以身体媒介为笔触,“流动式”地形绘出一幅幅介于具象与抽象间的“画”风。作为一种独立性的社会存在,其“话语场”的建构是依靠符码(舞蹈本体表意)与意义(审美文化表征)的勾连关系而呈现的。显型层次的修辞结构是具有“符号性”的表意组织,而其隐型层次的修辞意义是具有“互赖间”的表意情境,在显与隐的背后是终极层次的“关联性”修辞效果,而这种效果是通过“辞格”视觉化所显现的,故称之为一种“视觉修辞”的图说。

竹马舞以“跑图”作为舞蹈文化表征的主要形式。“图”即民间舞蹈专业术语中带有图案形状的队形,称之为“场图”,而“跑”则体现了“图”显现的方式,是从“点”到“线”到“面”再到“体”的一种“流动图像”。这个“流动图像”是带有审美符码、文化图式和情感知觉的一种“文化形象”的图像释义。

对“文化形象”的解读在于诠释“文化形象”在视知觉方面的镜像折射,不仅是文化符号的要素分析,更关键的是阐释映入眼帘的“视觉图像”所内含的修辞性是如何构成的,也就是探讨勾连“结构”与“意义”之间“效果”的“显现”问题。

一、竹馬舞文化空间的“历史性”符码呈现

(一)阵图符码中“无穷连续”的视觉感知

胡宁村竹马舞的场图主要有长蛇过道、二龙出水、双翻马、三门斗、四门斗、四门穿心斗、五门斗、六门斗、六门穿心、花瓣、跑八字、别寨离、拉锁链、月亮芽等。(现场考察中,大部分阵图表演都在“撂场”进行,“踩街”主要运用的是“别寨篱”,整个表演时间大致持续了仅两个小时。)这些场图蕴含着传统历史记忆的符码,它是一种古代排兵布阵的阵法,也称为“阵图”。胡宁村竹马舞的表演形式主要就是“跑”阵,而“跑”阵显然是受到宋代艺术创作思维“队”的影响。阵图变化的核心在于“菠花”变体,所谓“菠花”,是指每次作方向转位时绕圈行走而形成的圆圈。这个“菠花”构型来自于道家学说对于“道法自然、生生不息”的一种“图式”解读,它似乎与道教罡阵中的绕走“阵眼”有关,又似乎演变为作战阵法中退败逃生的“生门”。

竹马舞的场图由于不同的视觉构图法则,主要呈现出“无形”“稳定”“延绵”三种视觉感知(简称为“视感”)。

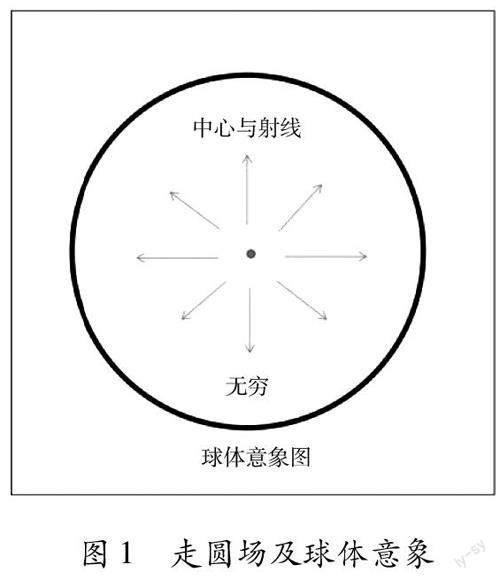

1.“元点”中心的“无形”视感

“走圆场”,即圆形图式(图1),是竹马舞跑阵中的过渡性图形,出现在或开场准备的走场,或场图间更换的走场,再或是表演收尾的走场。视觉意象呈现出一种简单、不确定、无形的球体“圆”形象。“圆”的构成法则来自于旋转对称,由中心点与周围边界的能动关系所呈现的“三位一体”的球体意象。“三位一体”关系即点心、圆周及二者间的空间的有机关系。它不仅是一种基础图式的呈现,而且也是一种物理结构的再现,即人的身体媒介再现的视感“点”。这个视感“点”的放大就是无数“点”围绕的“圈”,以及二者所蕴含“力的作用样式”构成了空间“场”,这三个场位又形成“域”。它们所蕴含的“力的作用样式”是大脑神经系统所感知的心理意象的视觉呈现。视感“点”的力不断向四周扩展和向自身收缩,形成了多维性、多方性的“散布—集聚”的视觉模态。走场的“图”是由无数“点”所形成的,“点”与“图”之间形成一种数理距离的视觉意象。“点”与“图”似乎是一种有形存在物,二者之间存在着模糊而无边的“空间”场,“图”如有形容器,向内聚焦成为“点”,向外扩撒成为“底”(所谓“底”就是一个没有边际、没有特定形状、均匀同质、看上去不太重要或常常被忽略。)[1]351,而“点”“图”关系就是“中心”与“射线”间的关系,看似有限却又无限的“均衡”视觉意象,即并不存在却又无所不在。

2.“对称”构图的“稳定”视感

道教在走罡位、绕阵眼和变方位之时,每到一个阵眼的时候都要绕行成圈,这是遵循道家道法自然,循环不息的理念,讲究阴阳轮转的活性,比如在画符箓北斗七星时,七个圈绕出来都代表着星位及其演变出来的阵眼。阵图产生初始或许承袭了道教参照星位走势而演变的罡位及阵眼走位。道教“阵眼”演变为古法阵图时,称为“生门”,即逃生撤离之路。例如,四门兜底阵中的“生门”,位于四角处。此阵四面排兵共为三层,可以看出与三才阵的相关性,由四面三才阵而形成的四门兜底阵,四个角均留有一门,原本是留给自家败兵退藏的通道,而在场图中则演变为“菠花”,这四个“菠花”在实际走场时,队伍每到一个角都需要作圆形绕圈,这一“峰回路转”,实则为队伍前行方向的变化。可见,“菠花”走位变化构成了“稳定和谐”秩序感的视觉意象,是依靠同一性法则把部分与部分之间的关系形成一种平行与对等的轴对称图形(图2)。

3.“点线”构形的“延绵”视感

由“菠花”点数所形成的视觉意象,遵循相似性法则,把各成分间的相似关系组成一种配对与并置的组合图形,以此来表现出一种延续不断的秩序感(图3)。竹马舞的场图是由所含“菠花”数量递增而形成的不同图式,如一个“菠花”的“长蛇过道”,两个“菠花”的“月亮芽”,三个“菠花”的“三门斗”,四个“菠花”的“四门斗”,五个“菠花”的“五门斗”(“五门斗”,形似梅花状,为其五行阵形,其取自八卦之形,而非八卦之意。),六个“菠花”的“六门斗”,七个“菠花”的“拉锁链”(“拉锁链”,是北斗七星的一种变体,原成“勺”状的向内聚合而形成七星交互交织的耦合形。

),以及增加“穿心”过程而形成的“四门穿心斗”和“六门穿心斗”。这些作为视觉形状的“数”遵循着一定的比例,即点到点之间的空间距离,形成一种限定与超限定的点位流动,呈现出一条有形的视觉数列的延伸感。例如,由“一字长龙阵”变体,形成的“长蛇过道”“翻马”与“双翻马”等场图,呈现出数理秩序的一种流动性延伸。“长蛇过道”是一个“菠花”和“穿心”所构成,是由“一字长龙阵”的变异,呈现出灵活流动似龙摆尾状,而后穿心折反;“翻马”则是把“一字长龙阵”一分为二;“双翻马”呈现出一种大圆包小圆的双环意象。

(二)阵图符码中“向内聚合”的情感知觉

仅从“形式”的表意来看,图式是一种“意识”物的各种关系的象征化表现,即“在一个同质背景上的点”的功能,把每个点融合成“线—网”的一种视觉图式, 这也是考察“图形和背景”在视知觉中的意义。在视觉考察中,主要来源于以“图式”为舞蹈形式的“视觉表意”呈现,“视觉表意”是以视觉表象为核心的表意构成。在知觉考察中,则是来源于“图式”这个舞蹈形式背后的“情感模式”,这个“情感模式”是带有地域通感的符码,是源于文化认同和身份认同的情感凝聚之“力”,是一种审美符码的视觉意象。

竹马舞中“四门斗”“翻马”(“翻马”为民间艺人语,由“翻马”变体而形成了“跑八字”“花瓣”等图式。另“花瓣”也为民间艺人语,也称为正反八字。)“走场图”三个“图式”的情感知觉,似乎是由古代“排兵布阵”阵图演变为现今的民间“幸福吉祥”场图,提供了一种解读集体记忆所蕴含的“递藏”之迹的途径。

1.由“景”入“图”的“分层”认知

“四门斗”的“图式”情感知觉,蕴含着人类由“景”入“图”的情感认知变化,以及对“图”分层的情感逻辑的不断深化。

仅从场图名“四门斗”来看,是由“四门”与“斗”两个意象物所构成,这两个意象物分别反映客观物象的局部要素及其特征。对“四门斗”的整体特征认知,则需要局部特征的有机结合和物象符号的有机联系。这里的“有机”是遵循一套内在逻辑或称为“嵌套”样式的秩序组合。因此,“四门斗”是代表四个方位的活性变化。其中,“斗”是具有多维含义的,从踏罡中的“阵眼”,到阵图中的“生门”,再到场图中的“菠花”,可以看出,多维场域中的共通性特质,也是其换域演变中不变的情感图式,而变化的则是由繁入简的视觉表象的言说方式。细究发现,“斗”与《洛书》(《洛书》四个方位中的2,4,6,8的数位“标识”,是在《河图》基础上的变体。可以看出,在《洛书》与《河图》中,白点1,3,5的位置不变,仅7与9进行西南方位的交换;黑点2与4,6与8进行位置和方位的交换。在《河图》中围绕着白点5外围的黑点10,却消失在《洛书》之中,成为对角2与8,4与6之总数之和“10”。可见,《河图》《洛书》是从描绘自然景象的“太极八卦图”演变而来的一种数理符码推算图。)中的四个方位的“标识”竟然极度相似;《河图》中对角之和为10,而“10”在数理上是为“进一”之意,似乎给“斗”的来源奠定了合理阐释。道教踏罡中“阵眼”的“生生不息”之象,民间术语中“菠花”的“峰回路转”之意,及古法阵图中“生门”的“逃生之门”之喻,均与“斗”具有相同类相。

总之,从植根于自然物象根基的“实景图”,到对自然景象具象描绘的“具象图”,再到推算式数理符码的“抽象图”的一种思维演变呈现,是由“景象—具象—抽象”的情感分层认知所获得的。从“阵图”到“场图”的由“繁入简”的演化,构成了“图”“象”“意”的情感逻辑的深化。

2.由“点”入“形”的“线性”认知

从“翻马”“跑八字”“花瓣”的“图式”情感知觉,蕴含着人类对“点”到“形”的情感认知变化,以及对由“点”生“几”变化的不断深化认知。

其名为“翻马”,其意实为动词“翻”与名词“马”的组合叠加,“翻”的本义为“上下或内外交换位置”,引申义为“变”之点。从字意到图形的变化,呈现出一个“点—线—形”的图式。从视觉表象来看,这是一种“一分为二”的图形,“一”为“点”,“二”为“变”,其“图式”的文化表征似乎又回到了“道”所谓原生点的分化之路,“一生二,二生三,三生万物”的“永恒”而“循环”的思想逻辑体系之中。从其文化特征回歸至场图表意来看,该图“翻马”的“流动”之“态”,是在其图式中的“生成之态”,而其图式在整体“跑阵”图式中的位置来看,也是演化其他图式的“起始段”。从“线”到“形”的图式变化,在场图“跑八字”与“花瓣”的对照中,视觉表象从数字“八”的“形”到物像“花”的“体”之间发展,似乎可以看出由阵图功能演变为场图功能的一个意义走向,这个意义就是一种“吉祥”的象征指示。古法阵图的功能主要是来自于古代作战布阵的需要,而民间场图的功能则是来自于古法阵图的一种时代演变。历史情境的时代性是民间艺人艺术创作的主要思想根源,作战的构图繁琐而意义沉重,不适合“新”时代人民的生产生活方式的需要,但其内含的“历史性”“遗产性”的特质给民众创编新形式提供了素材来源,因此,“改编”神话传说、历史故事均体现出民众的自主意识和主观能动。所以,从“形”到“体”的图式变化,呈现出一种主体性言说的象征型符号表达。作为一种信号的符号能成为一种象征,是由于人的社会性文化继承与文化创造的主观能动性所致。所以,是民众的主体性促使继承与创造的行径发生。

3.由“方”与“圆”的“相对”认知

“走圆场”的“图式”情感知觉,蕴含着人类对“方”“圆”相对性的情感认知变化,以及对“天地人三才”宇宙观的不断深化认知。

“走圆场”中基础图式“圆”,从视觉表象来看,似乎是一个大“点”,又似乎是一个小“圆”,在古人“天圆地方”的古朴认知观念中,却是一种中国传统文化的“宇宙图式”。古人把这种“宇宙图式”泛化为一种对“福禄”的期盼,在传统舞蹈遗留样式的民间舞蹈之中,其方圆造型构图具有一种虚拟性的“力”之效。在“走圆场”的“圆”与“方”中,均由“点”构成,仅从图式来看,它是“静固”的。但是,图式在场域中则是“流动”的,是由“静”到“动”之间的“流”而形成的“势”。这也是图式存在的现实意义,它由“各部分组装起来建构出一种空间模式”,“流”就是位于空间内的时间,而“时间”即为每个点(角色)处于“总体功能的各个性质上可变的样式之中”,“功能层次的某种逻辑等阶代替了外周神经导体的空间并置。”[2]143这种方圆的空间观念给每位表演其中的“人”予以整体性、秩序性的联结感知。由此可見,竹马舞的场图构成,从生理与心理学视角来看,它是一种视知觉效果构成的图式,而从“视觉修辞”层面来看,除了视觉表象和文化心理的“中国之眼”的视知觉构成外,还蕴含着一种人类情感的通感模式。

二、竹马舞文化空间的“在场性”意义呈现

竹马舞的传统空间生产是依托乡村社会“礼俗”制约下的庙会小商品经济型“生产性空间”,与“脱域”化纯粹表演行为不同,但也存在着一定的表演性成分。可见,表演也是一种特殊的空间生产动力,它的主要功能是以“在场性”交互观演(“在场性”交互观演是围绕着“表演媒介”进行“展现之体”与“观看之眼”间的交互关系。“展现之体”作为一种演者媒介,“观看之眼”则为一种观者媒介,两者的“交互”在主客体统一的“空间场”中得到了一种“显现”,这种“显现”是一个观演空间构成的整体“氛围”,这种整体“氛围”“显现”的路径是得益于“视觉修辞”的一种言说。)的方式,叙说着集体性的历史记忆和社会性的情感凝聚。在竹马舞的表演性“空间生产”过程中,“视觉修辞”(视觉修辞的核心问题在于“视觉修辞实践具有传播特性,其实践本质是传播实践,学术起源是传播场域,因而视觉修辞的核心问题是‘发生场域’维度的‘修辞传播问题’。”(刘涛《视觉修辞学》,北京大学出版社,2021年,第57页))就是一种对表演媒介的审美表意与文化表征的意义阐释,强调的是一种此时即此刻的“在场性”表达、感知与体验,这种“在场性”也是一种“交往性”(“交往性”一词,是受黄鸣奋《艺术交往论》(文化艺术出版社,1999年)对艺术交往本质探讨的启发,本文所指涉“竹马舞”无论是作为一种民俗活动,还是一种民俗表演中“艺术作品”,都是主客体双方围绕竹马舞这个艺术本体所进行的一种行为交往和信息交流。如果把竹马舞当作一个传播界域,交往主体、交往客体和交往媒介三者在一定的交往场域中,均为“在场性”的交往要素。如果把竹马舞作为一种艺术与文化符码,信息交流的“在场性”表达,是通过一定“辞格”意义传达给与它所处的共同场域的交往主体和交往客体的。)的本质意义。表演媒介所建构的视觉意象,则是在观演空间中通过可视化“辞格”进行阐释的。

(一)观演交互中“意义生产”的机制

在表演媒介中,作为蕴含“动机”“语言(符号)”的主体人或称表演主体,进行“编码”而产生的一种“修辞效果”,需通过“解码”而“传输”给观看客体。这里“编码”“传输”“解码”均在同一时空进行,是一种视觉化的生成和感知觉的接受,在生成与接受之间都是一种生产,即“空间的生产”(“空间的生产”是列斐伏尔坚持马克思主义传统在空间理论上的创造所提出的学说。所谓“社会空间的生产”,“不同于商品的生产,因为空间本身包含了许多不同的事物,它既是产出结果,又是行为的方式;既是产品(由重复劳动创造),又是劳动(即一些独特和原始的事物)。空间既包含事物,又包含着事物间的一系列关系。空间生产不仅体现在空间的生产上,也体现在空间所包含的社会关系的生产。”(童强《空间哲学》,大学出版社,2011年,第77页))。具有社会性和民俗性的“竹马舞”,通过表演行为,对“竹马舞文化空间”进行再生产,既要关注“物”自身与“物”之间的关系,还要关注表演行为的方式与效果。表演行为和表演氛围一同构成表演媒介,表演媒介犹如要素关系集合体,是在表演行为实际发生中进行的“流动式”空间生产。表演媒介既是生产要素,又是生产结果,即由表演媒介所生成的具有意味的图式。“图式”的“视觉修辞”言说得以有效交互,还在于表演行为与观看行为的互动。因此,表演空间包含观演双向行径的发生(图4)。

1.表演媒介的三层要素

观演互动所产生的文化空间,主要来自于表演媒介对于历史审美符码的生产。表演媒介主要包括主体人、关联物和空间场三个关系要素。

第一层关系要素为主体人,它是一种“线性”叙事媒介,依据点到点再到线的一种线性排列规则,采用“时间”秩序进行逻辑关系的叙事。主体人是个体符号媒介在空间中的个体表演行为,包括在场的本体感受和条件的外在感受双层次的刺激性行为结构,这是一种表演行为反应的整体性结构样式。竹马舞中13个角色的身上绑着不同色彩的竹马,脸上勾画着各种脸谱,身着相应的古戏服(图5)。每个角色均形成各自的身体场,这13个身体场在关系网的联动中,则演变为13个空间点而形成大的空间场。

第二层关系要素为关联物,是指依附于主体人而存在的“物”,以延展叙写作为主体人的表现方式与表现手段。在竹马舞中关联要素主要表现为三种,其一,人物及其服饰、道具(图6)。竹马舞中有8人骑着竹马,竹马用竹篾扎成马头形状的坯子,坯子外以胶粘合红、黑、赤、青、花、白等颜色的布,制成马形,骑马之人则持马鞭,穿戏服仿其装扮角色的行头与妆容。其二,乐队及乐器。伴奏乐器有大鼓1面,铙、钹各3副,小钹3副,手锣1面,大锣1面。另有长尖2个,此次未用。其三,旗队。旗队主要由横幅旗一面、门旗2面、会旗2面(其中一面被其他村借用)、小旗(不同时期的会旗)2对4面(图7)。

第三层关系要素为空间场,它是一种“非线性”叙事媒介,依据面到面再到体的一种非线性排列规则,采用“空间”元素进行空间结构的叙事。它实则为个体间的一种网络状关系,从关系维度上可分为个体与个体的关系维度、个体与空间的关系维度、空间与空间的关系维度等,是诸环节动力结构的整合。从关系模态上又分为空间内部关系模态和空间之间关系模态。前者是来自身体场与身体场的关系建构,后者是来自空间场与空间场,身体场和空间场与表演场域的关系建构。空间场作为一种表演媒介要素,它类似于氛围,不独立存在,既是表演媒介结构的有机呈现,又是表演媒介效果的呈现实质。所以说,表演媒介不能单单看作是一种符号性(象征性)的存在,它还是一种情感性的存在,是具有一定修辞意义的。

2.表演媒介的三种机制

从文化空间的表演性生产动力来看,竹马舞表演的主要机制包括表演主体、表演客体及表演场域。表演主体作为一种表演媒介,是“视觉修辞”的“文本”生产者;表演客体作为一种表演媒介,是“视觉修辞”的“效果”接受者;表演场域作为一种表演媒介,是“视觉修辞”的“传播”行动者。前两个“场”属于“实在性”,是人媒介的实在存在,后一个“域”属于“虚拟性”,是人媒介在實时交互中所形成的情感知觉“虚拟场”,这种表演域的实在性与虚拟性是通过“视觉修辞”建构的。

在“生产”与“接受”之间,最为关键的就是探讨“文本”如何产生“效果”的“传播”行为。竹马舞的表演性传播是以身体媒介的“时间”流动式述说构建的,其核心就是表演媒介。在表演媒介中,“文本”就是表演主体的身体本体媒介、身体关联媒介、身体情感媒介(也称为空间场),前两者是可视化身体媒介形态(其中包括身体动觉可视、音乐听觉可视和服化视觉可视化),而后者则是可感性身体媒介形态(主要是指表演场域氛围的感知)。“效果”(修辞问题)的产生是来自于“符号本身”的“象征实践”。“传播”就是通过表演媒介生成了视觉图像,幻化成情感知觉,产生了“意义”,形成了表演性的文化空间,也就是“效果”的“符号本身”的“象征实践”达到有效实现。

表演场域是一种实在层面空间与表达层面空间的有机结合,在“观”与“演”的主客互动之中,实现客观存在的“表演域”向现实存在的“社会性”的“隐匿”传播。可见,民间舞蹈的当下时代走向,是一种偏“艺术性”与“社会性”的“实在审美化”的融合。从某种意义上说,实在审美化与宋代市井化审美有着天然的相似性。表演媒介是蕴含符码系统的一种修辞结构,“修辞结构对应的是一系列‘辞格’问题,而辞格恰恰解释了意义的存在结构与生产方式。”[3]61这里所说的“辞格”是通过表演媒介所形成的视觉效果上的“意义装置”(“意义装置”一词来自刘涛《视觉修辞学》一书,书中提到视觉修辞学范式之所以关注图像符号的修辞结构,是假设“修辞结构意味着一个符码汇编系统,视觉符号的含蓄意指恰恰以某种‘伪装’的编码形式存在于特定的修辞结构之中。这里的修辞结构实际上并非一个抽象的事物,而是对应隐喻、转喻、越位、反讽、寓言、象征等辞格性质的意义装置。”(第61页)本文借用蕴含修辞结构符号的意义装置,纳入到民间舞蹈表演场域中,认为产生表演性视觉图像是来自于蕴含“意义装置”的表演媒介的一套生产机制。)。表演媒介的三要素的有机构成就是“意义装置”产生的条件。那么,表演媒介中“‘修辞结构’的存在形式与工作原理,构成了视觉修辞意义机制研究的主体内容和基本方法。”[3]62本文就是运用“视觉修辞”作为一种方法,对表演媒介“视觉文本”的修辞结构进行“解码”,把表演媒介中“编码”的暗指意义在“修辞语言维度上显现出来。”表演媒介的视觉图像建构与一般意义上的视觉图像建构不同,它所包含的修辞结构的“辞格”并不仅仅是作为图像符号意义上的隐喻、转喻、越位、反讽、寓言、象征等存在形式,它是凌驾在图像符号修辞效果之上的更为开放性、交互性、即时性的“意义规则”空间。

(二)观演交互中“意义生产”的规则

竹马舞的表演空间场主要分为“踩街”和“撂场”两个“空间场”,“空间场”属于“氛围”媒介形态,与“主体人”和“关联物”一同构成表演媒介的三要素。竹马舞的表演“空间场”的“意义规则”延续了“古舞”符码,在历史的演变中不断叠加时代文化精神,赋予了不同于“古舞”的文化意义。可以说,它是在不断的越“域”时空中延续着特定群体的文化情感言说。

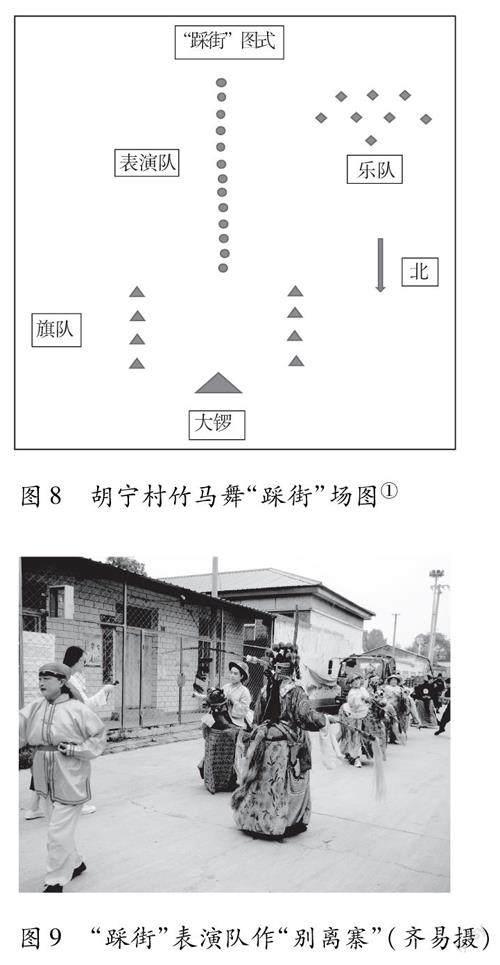

1.“舞队”影响下“踩街”的“辞格”构成

从“踩街”表演空间场来看,竹马舞的“游走”形式和“宣展”目的与宋代“舞队”关系密切。

首先,从宋代“舞队”的表演形式“游走”来看,二者极为相似。宋代的“舞队”,是宋代民间节日游行表演队伍的总称,由舞蹈表演队、音乐表演队、杂技武术队、戏曲戏剧队等在一个场域空间下进行“同台同场”式表演。它是一个具有综合性和程式化的“前戏曲”雏形的民间艺术形式,竹马舞继承了这种“踩街”表演空间场和“构成”表演舞队层,主要由旗队、表演队和伴奏队三部分构成(图8)。队前由大锣和旗队开道,紧跟着大鼓、大镲、小镲、铙、锣等乐队伴奏其后,在锣鼓敲打声中,表演队排列有序地边行进边舞动(图9)。这种游行踩街的表演方式与宋代民间“舞队”形式如出一辙。

其次,宋代“舞队”的表演目的“宣展”也为竹马舞所承袭。所谓“宣展”,是指宣传与展演的融合形式。宋代“舞队”以游行队伍进行表演的行为具有资本运作目的,是蕴含商贸性质的在民众聚集中进行小商品经济物资交互的雏形。宋代的社会经济是十分繁荣的,市井阶层的生活需求推动了宋代社会商业经济和商品经济的发展,促使民间社会出现各种行业的舞队。代表各行各业的舞队,在“社火”(何谓“社火”?其一为“民间鼓乐谓之社火”(范成大);其二为“集各种杂耍为之,非人多莫办,故曰一火(伙)”(张相);其三为祭祀社与火神的乐舞习俗(见王克芬《中国舞蹈舞蹈发展史》,上海音乐出版社,2003年,第262页)。可见,社火的发生情境是多元的,是由多人参与的一种民间乐舞形式,一般在“神诞”日举行,民间祠庙繁多,神衹生日频繁,社火表演日益不绝,几乎每月都有,至元宵为高潮。宋代的“舞队”,到元时被称为“社火”,清代称为“走会”,从称谓变化可以窥见这种民间“舞队”形式是具有历史符码叠加的。这些名称被各地区承袭下来,择取不同地域文化的审美认知,而形成了河北的“花会”(最初为“香会),陕西的“社火”等综合型街头表演形式。)等节庆活动中游街,不仅仅是增添节日的热闹气氛,而且具有宣传和展示各行各业资本与实力的目的。从艺术发展来看,宋代宫廷大量艺人的流落民间,提升了民间技艺水平的同时也增加了民间从业艺人的人数,创编了丰富多彩的民间歌舞舞种,也由此而出现了符合娱乐商业发展的固定演出场所。所以,特定的“社火”节庆活动为聚集人群提供了重要的场域,也为“舞队”的“游街”“宣展”带来可能。

2.“队舞”影响下“撂场”的“辞格”构成

从“撂场”(所谓“撂场”,就是在空曠之地进行表演,与“踩街”表演场不同在于,不是街巷游走,而是固定场域,由人物装扮和走场阵图所构成。)表演空间场来看,竹马舞的表演与“队舞”的形式构成和图案构成(图10)具有极大关联。

首先,竹马舞表演与“队舞”形式构成的关联性,表现在遵循人物装扮“多元—综合”的创作构思原则。正如“队舞”《抛球乐》,有杖子头、竹竿子、花心等多元媒介元素构成一般,竹马舞也是由多元媒介元素构成的一种程式化、人物化的表演。不同处在于,竹马舞是由“同成分”中各类人物角色所构成,这种转向似乎更有利于述说一个故事。故事中“角色”的“图式—辞格”的塑造成为关键,例如,具有“转喻”辞格的人物形象“王昭君”,其视觉修辞结构为“阴阳具合”。竹马舞保留了“王昭君”一角的身份书写,是具有一定“反性别”扮演的历史隐喻的。[4]再如,具有“反讽”辞格的人物形象“毛延寿”,其视觉修辞结构为“心理代言”。采用导致昭君悲凉凄苦一生的反面角色“毛延寿”作为送亲一员,这种“反讽”文化符号的运用说明了一种集体文化记忆的事象择取,也彰显出元杂剧艺术样态影响力的辐射(在元杂剧家马致远的代表作《破幽梦孤雁汉宫秋》(简称《汉宫秋》)中,同样采用“反讽”修辞结构,把“毛延寿”作为贯穿“剧”的核心人物,情节发展均与“毛延寿”紧密相扣,剧作以王昭君投江和毛延寿被杀作为悲剧收尾,来突显弘扬大汉女子的非凡气度,在元代少数民族统治时期是具有一定现实意义的。)。

其次,竹马舞表演与“队舞”图案构成的表演关联性,表现在依循走场阵图“队(线)—图(面)”的创作理念。唐宋两代的宫廷舞蹈是具有承袭性的,在唐代具有较高表演水平的舞蹈,到了宋代,则演变成为人数众多、靠拉场走位的舞蹈形式,如《菩萨蛮》。宋代市井的审美需求必然导致唐代表演性向宋代生活化的审美风格转向。流传于市井社会的民间舞蹈,伴随着民俗活动场域,仍保留了“队”的概念,在舞蹈形式中的表现则为舞人走位而形成的场图。舞人走位犹如场域中的身体,身体是媒介,场域是空间,在身体与媒介的互动中形成一种主体与物(环境)的生态现象。这里的场域可以分为几层,一层为表演中的“阵图”场域,一层为乡间社会的“礼俗”场域。这种表演场是由于宫廷文化逐渐下移至市井社会所致,其文化雅气转向了文化俗味。

三、竹马舞文化空间的“现实性”效果呈现

竹马舞文化空间的现实性,在于在其表演场域中,通过“空间维度中的时间叙事”与“时间维度中的空间叙事”两个交互维度的历史叙事,去体悟竹马舞所蕴含的历史符码。通过表演媒介的不断生成和显现,凸显时间性结构的历史性意义,是一种图式叙事与历史叙事的双向结合。[5]对于“现实性”的意解,伽达默尔在其《美的现实性》一书中曾指明,“艺术作品作为构成物在时间性中对自身的逐渐显现和生成,同时也提示了此在对自身存在的扩展与这种构成物的显现、生成的过程实际上是同一、共在的。”[6]竹马舞作为一种“脱域”(这次考察脱离了原本节庆庙会的场域,是一种“未完全”的民俗舞蹈,正是这种“未完全”给予重新阐释“竹马舞”的新阈限——作为一种民间表演,更多的是进行一种展示。)的民间艺术作品,作为一种先验存在的构成物,只有通过时间性结构中自身的不断生成才能显现,也就是“如何显现”于“时间性结构”之中。作为一种在“时间性结构”中的自我显现,是通过表演媒介来实现“视觉修辞”的。这也就强调了作为一种民间艺术作品的竹马舞与作为表演主体与观看客体的“媒介人”的“同一与共在”,即“此在”。历史符码就是流传物的构成经验,这种构成经验只有在不断的循环发生与延续展开之中,才能实现自我构形的“显现”。“显现”过程中的“表现”是实现“显现”的重要方式,所以,“表现”是一种“时间性结构”的“视觉空间结构”呈现。

(一)历史符码与空间关系的“美好”寓意

竹马舞的空间关系表现为“空间中容纳时间”或“时间置放于空间”合二为一的时空交织形态,其时空交织形态具有相异、相似、对应等视觉修辞效果。

首先,“相异”视觉构成处理的是区分关系,表现在以“马”元素“附加”人化的“道具”再现。涿州在历史上是契丹南部的重镇,是汉族聚集的主要区域,由此可见,竹马舞在该地的流传是具有一定历史文化价值的。辽金元时期的统治者都是以马背武功得取天下的,对“马”的情感因素是非常深厚的,而作为艺术创作的生活来源的“马”,自然成为民众创作素材之源,更重要的一层因素在于,昭君出塞为“马”进入艺术创作之阈,提供了丰厚的情节发展和故事叙说的土壤。“马”元素的运用来自于“马舞”形式的植入。假面模拟舞蹈的创作构思自汉代百戏之始就早已存在,对自然物、动植物等的模拟和创编活动一直都是人假借“物”抒“情”的主要手段。少数民族生活中常见的“马”自然也成为少数民族统治者歌舞艺术的重要组成部分。如清代宫廷版竹马舞《庆隆舞》(在《竹叶亭杂记·卷一》有云:“庆隆舞,每岁除夕用之。以竹作马头,马尾彩缯饰之,如戏中假马者。一人踩高跷骑假马,一人涂面身着黑皮作野兽状,奋力跳跃,高跷者弯弓射。”“隶于队舞者,初名《蟒式舞》,乾隆八年,更名《庆隆舞》,内分大、小马护为《扬烈舞》,是为武舞。”(见《清史稿·乐八》)),它是“队舞”的一种形式,分为大马护和小马护,是有“图式”而无“情节”的舞蹈。在民间的竹马舞呈现南北样态分化,流传到南方的竹马与民间地方小戏相结合,形成了以表演“弄子”(弄子表演为一生一旦或一丑一旦,类似东北“二人转”。)戏为主的竹马戏。在北方,则受戏曲影响,更多地是将戏曲的人物、角色、妆扮的符号装饰性嵌入竹马舞之中。

其次,“相似”视觉构成关注的是联结关系,表现在对女性形象“新质”性格的“人物”塑造。[7]所谓“新质”性格,实则为一种“反抗”意识,是对古代女子传统性格的一种反思。具有“新质”性格的女性形象在元代杂剧中表现为“尚自主、重人格、轻礼教”,这是源于宋辽金元时期的时代诱因。汉民族受制于少数民族统治者的民族歧视政权,假借民间艺术借古讽今来抒发民族的不满情绪。除了假借之外,也受时代氛围晕染,文人置身于民族文化交流碰撞的社会中,少数民族的民俗风情自然对其创作观念造成一定冲击,特别是辽金北方游牧民族文化对女性束缚较少,女子擅长骑射和军旅畋猎,性格开放活泼,有胆有勇的行为作风,必然与汉族文化心理观念中的女性形象发生碰撞,产生出元杂剧中不同的艺术形象。例如,在元代杂剧《汉宫秋》中的王昭君,人物角色由普通宫女身份上升为皇妃,而人物性格也从民族责任的顾全到个体自由的解脱,推动昭君出塞的情节动机也从自动请缨到被迫和亲的转变。可见,同样的和亲故事,由于情节线安排的不同,人物形象的塑造也产生了差异。不仅是王昭君,在汉元帝的塑造上也由对王昭君的爱慕之情转变为帝王爱情,毛延寿则由画师转变为士大夫的身份。以上人物形象的转向,是由于文人创作所处的时代不同,王昭君出塞是在以大汉帝王辐射四周的国强威力下的一种“和平”使者的写照,而元杂剧中的出塞和亲则是在民族杂处国弱匈强困境之下的一种民族“反抗”代表的写照。

再次,“对应”视觉构成强调的是如何拼接,表现在对昭君出塞“和亲”主题的“场图”跑阵。对于昭君和亲的解读在不同样式如诗词、传说、杂剧中均有呈现,用竹马舞中的“跑阵”方式来表现“和亲”主题是十分有趣的艺术事件。把元杂剧中“唱演”故事转化为“图式”叙述,是由具象叙事转向抽象图式的一种“视觉修辞”的言说方式。在竹马舞中没有“剧”情发展的起承转合,只是保留元杂剧核心人物“王昭君”和“毛延寿”,这种大胆尝试似乎也可以预见元杂剧的影响力和辐射力,符号的拎取既是一种“脱域构形”的“符码”,同时也是一种“效果历史”的“符码”。竹马舞则沿用了故事情节发展中两个关键性人物“毛延寿”和“王昭君”,用跑“阵图”的各类图来呈现出塞路途之苦与王昭君的悲情命运,营造出一种“在路上”的氛围。

(二)历史符码与空间建构的“无期”意象

从“和亲”和“马舞”这两个历史符码来看,竹马舞的历史生存场域是在大汉民族与少数民族历史交流交往互动中所形成的一种民族融合的艺术样式。由此也可窥见受制于古代社会制度下的艺术发展模式的演变轨迹:由模拟到表现,由情绪到情节的一种综合性民间艺术创作思维。

竹马舞是通过“阵图”空间走位进行时间叙事的。时间叙事是用身体媒介的本体语言和延展语言按照“秩序逻辑”走位完成的。在竹马舞文化空间内以表演媒介去建构一种“以行走于路上的具象性进行抽象意味表达”的视觉修辞之“无期”意象。它似乎是一条不断向前的“线”,进行中的“线”是由无数“点”所组成的,现实是一个点,走完才显现出一条线,这条是实线,而蕴含过去“点”的“线”向前或是点、也或是线,但这条是虚线。介于历史与现实之间,主体与客体之间,实在与虚幻之间,是什么在勾连着?作为线性中的任何一个“点”,它都是一种身体构建的无形“场”,似乎是一种自我循环的有形“圆”,它不断进行中的“流”观中呈现出一种视觉意象“吉祥”之境。“吉祥”之幻景不仅是农耕社会民众对幸福美满的期盼之景,而且也是当下社会民众对人生在世的期盼之象。“吉祥文化在中华传统文化中的层次虽然不高,但非常普及,面广量大,成为一种全民性的文化,从表面看,它可能成为人际之间的祝福、祈愿、希望,也可能成为讨好、献媚、颂扬,而透过它的表层所看到的,却是人生一些最重要的东西。”[8]吉祥之期盼从文化心理来说是一种心理慰藉,具有一定的积极意义。“吉祥”本身是一個完美意向,得取是不易的,但是民众仍是愿意心怀期盼之念。另一方面,“吉”的对立面的“凶”时常伴随,这也促使民众对“吉”产生了心理期待。心理期待中的想象与幻想是能给人们带来快感的一种心理体验。

竹马舞在走“阵图”的更迭变化中好似一个“未完结局”,虽“图”是有形的,而“式”却是无意的。靠视觉调动知觉,虽在“看”却不是看到,而是通过“想象”进行构建。所以,从视觉构成来看,竹马舞的文化空间具有表面空间与潜在空间两个维度。表面空间是指表演场域,主要包括表演媒介的“观演”场域;潜在空间是指乡俗社会的“礼俗”场域。前者强调表演的身体关系,后者强调隐形的权利关系。二维空间包融了“实在”的即时性观演场域和“虚构”的延迟性礼俗场域。这个“进行中”的“未完结局”却在“岁时节庆”这个固定节点进行反复表演,在时序限定、场域限定和情感限定的“礼俗”规定性中,制约和规范着民众群体共同的思维方式与人生心态。“阵图”场域的构成,均采用了寓意即隐喻或象征,把一些修辞效果由抽象转化为具象。这些可视化形象具有“装饰纹样”的特点,这种装饰性承载了吉祥意指,如在人物角色的设定上,采用成双成对的“对立”之象,表达“均衡”之意,营造“祥瑞”之境,如马童、官员、番兵、宫女的角色都成对数成双寓意;再如,呈轴对称构形的“阵图”图案。

结语:跨“域”化观演空间的可能

此次考察发现竹马舞蕴含着昭君出塞故事、古舞遗留形式、古法阵图遗留、庙会经济支撑等多元表意的历史符码,用“静观回望”去解读其文化空间的“历史性”,这种“历史性”既是竹马舞原生文化空间的符码,又是现实交往存有的媒介。作为竹马舞主旨内容的故事题材、形式结构和生态场域一同形构了竹马舞的民俗文化形态。

竹马舞的视觉修辞“图式”可以分为自身样态、走队阵图和观演氛围。有“图式”三,一为来自身体媒介的自我形态构建,谓之“样态”;二为来自民间舞蹈专业术语的队形调度,谓之“场图”,是蕴含古法布战的“阵图”;三为围绕文化形象所建构的文化情感,谓之“氛围”。“样态”“场图”“氛围”分别构成了舞蹈身体图式、舞蹈场域图式、舞蹈文化图式三个维度,每个维度又内含了不同层次,如在“样态”维度中,可分为本体语言和延展语言;在“场图”维度中,可分为调度语言和道具语言;在“氛围”维度中,可分为表演媒介和表演场域。

在“图式”维度中的各类分层是与“修辞效果”相互对应的,也可以把“图式”维度的各类分层,统称为“修辞结构”,所以,修辞结构与修辞效果间是一种文化表征的关联性。这种“关联性”在观演场域中的视觉化“呈现”包含了历史与现在、主体与客体、实在与氛围三个维度关系的阐释。其一,“呈现”空间是历史与现在的关系。这一维度是阐释作为一种视觉化的效果显现,它不仅是一个历史符码承接性的媒介,而且是一个具有现实生产性的媒介,因此,只有在“流动”中才能实现其“意义生产”。其二,“呈现”空间是主体与客体的关系。这一维度是阐释作为一种主客体的表演媒介,它不仅依靠主体人的身体场与关联物的主体呈现,而且是在被观看中充当客体呈现,只有在“观演”中才能实现其“价值传播”。其三,“呈现”空间是实在与氛围的关系。这一维度是阐释作为一种虚实性的文化空间,它不仅讲究表演媒介蕴含着符号之“实”和情感之“虚”的交融,而且还讲究表演媒介之“场”与表演场景之“域”的交融,只有在“共时”中才能实现其“时间秩序”。得益于三维度关系并置于文化空间,竹马舞这一民俗文化形象的“视觉图像”得以呈现。

竹马舞文化形象在不断的“脱域”中形成了艺术样式的历史“流变”发展,其存在的样态曾有模拟游戏、宫廷马舞、民间竹马、竹马戏等几种,无论哪种历史艺术样态,均与当时的历史社会文化心理密切相关。可见,竹马舞作为一种民间艺术样态,长期以来一直与民众的生活和喜爱程度息息相关。因此,重构民俗演艺的生态场域,是民众运用身体媒介对民俗节庆场域中“自我认同”和“情感凝聚”的最好诠释。

参考文献:

[1]鲁道夫·阿恩海姆.视觉思维[M].腾守尧,译.成都:四川人民出版社,2019.

[2]莫里斯·梅洛-庞蒂.行为的结构[M].杨大春,张尧均,译.北京:商务印书馆,2010:143.

[3]刘涛.视觉修辞学[M].北京:北京大学出版社,2021.

[4]郑元祉.中国古代戏曲中“男扮女装”的文化含义[J].文化遗产,2009(01):112-115+163.

[5]龙迪勇.叙事学研究的空间转向[J].江西社会科学,2006(10):61-72.

[6]吴寒柳.论伽达默尔的“美的现实性”[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2013(03):125-128.

[7]李成.民族文化融合与元杂剧女性形象性格新旧质素交融审美特征的形成[J].艺术百家,2007(07):114-119.

[8]张道一.吉祥文化论[M].重庆:重庆大学出版社,2011:11.

(责任编辑:杨 飞 涂 艳)

On the “Visual Rhetoric” Representations of Bamboo Horse Dance in the Cultural Space from the Perspective of “Phenomenon”

LIU Lijun/School of Arts and Communication, Beijing Normal University, Beijing 100875,China

Abstract:The bamboo horse dance contains multiple historical symbols, such as the story of Zhaojun’s departing from Han Kingdom to marry the ruler of the minority for peace, the legacy of ancient dance forms, the legacy of ancient tactical deployment of troops, and the financial support of temple fairs. This “historicity” is not only a symbol of the original cultural space of the bamboo horse dance, but also a medium for real communication and existence. The subject matter, structural pattern, and ecological field together form the folk cultural of bamboo horse dance. There are three types of visual rhetorical “paradigms” in bamboo horse dance: self-construction through the medium of body, known as “form”; the formation scheduling from the professional terminology of folk dance, called the “venue map”, which contains the “formation pattern” of tactical deployment of troops; the cultural affections constructed around cultural images are called “ambience”. The cultural space provides a symbolic interpretation of the cultural imagination of the artistic image of “bamboo horse dance”, which is a “future prospect” based on “memory culture”, and this reshaping concept is rooted in the intentional demand for aesthetic appreciation in contemporary people’s spiritual life

Key words:visual rhetoric; bamboo horse dance; cultural space

收稿日期:2022-08-24

作者簡介:刘丽珺,艺术学博士,北京师范大学中国艺术教育研究中心特约研究员,研究方向:舞蹈史论、“非遗”舞蹈教育教学。

①南胡宁村竹马会历史悠久,相传于清道光年间(1844年)从东城坊镇石佛村学习过来,在民国时期常到村外出会交流,“文革”期间被迫停止活动。“文革”结束到1997年间出会活动兴旺,1998年后逐步迈入低谷,仅参加县里的文艺调演活动。2015年申报为涿州市非遗项目后,有所恢复,主要在村里出会和市里表演,但已不出会了。(齐易,范亚菊,《涿州市非物质文化遗产普查资料汇编》,2020年,第38-39页,内部印刷。)

②南胡宁村村民把自己的组织称为“竹马会”,也是我们所考察的“竹马舞”,表演竹马舞之人、伴奏者和扛旗者均为竹马会会员。在田野考察中得到了众多友人的帮助,在此一并感谢。感谢竹马会组织者赵增武书记和扮演者们的耐心解答。感谢赵秀成会长的手绘竹马舞常用队形图案,文中场图(一)和场图(二)是根据他的手绘图而制作的电子图。感谢齐易老师和荣英涛老师为文章提供了现场图片,以及刘钰金老师所拍摄的考察作业照片,得以留存纪念。