清代以来南宁的街圩文化景观遗存与保护性开发

2024-01-05胡小安,林弈孜

胡小安,林弈孜

摘 要:圩镇是社会经济和贸易发展到一定程度的产物,具有重要的经济与文化功能。南宁街区和周边圩镇发展的历史,是在国家主导下多民族、跨地域、多文化交融的历史,其呈现出丰富多彩的街圩文化景观,是这一历史积淀的具象。保护和开发街圩文化景观,必须兼顾多民族文化交融这一特点,走文旅融合的发展之路,助力铸牢中华民族共同体意识。

关键词:文化景观;街圩;文化旅游;南宁

doi:10.3969/j.issn.1009-0339.2023.04.015

[中图分类号]K297;G127 [文献标识码]A [文章编号]1009-0339(2023)04-0099-06

圩镇是经济社会和贸易发展到一定程度的产物,拥有一定的常住人口、固定商铺和配套的公共设施,人口流动性大,是一个集商品交换、信息交流、文化交融集于一体的地方,具有重要的经济与文化功能。截至目前,研究广西城市街市和圩镇历史的成果已具有了一定的基础,其中钟文典、唐凌、黄滨、宾长初、刘文俊、陈炜、吕俊彪、侯宣杰等学者贡献突出,议题主要集中在圩镇来源、分布、类型和影响,圩镇商人及其所建构的民族商业网络等方面。但是,把南宁街市和圩镇及其物质遗存作为一种文化景观,并着眼于保护性开发的研究还不多。本文拟对此探讨,以求教于方家。

一、清代以来南宁街市圩镇遗存的分布和特点

南宁处于广西盆地之中,土地富饶,河流众多,其中邕江、左右江和八尺江是南宁通往梧州、百色、崇左、钦州的主要航道,交通便利,地位重要。唐宋时期南宁就是中国西南重镇,经济文化也得到较快发展。历经元明两代,至清代其经济和商业更趋繁荣,已有“小扬州”“小南京”之称。清代《南宁府志》写道:“南宁郡在省会之西南,外控交夷,内制蛮岗,又地当孔道,政务殷繁,官斯土者,率不睱他及,然半壁金汤于此焉寄,而谚又有‘小扬州之号,岂非一大都会欤!” [1]清末广西巡抚黄槐森也说:“(南宁)上控龙州,下通浔梧,又为云贵两省必经之途,边防倚为转运后路,诚为上游重镇,早年商务,极为兴旺。”[2]不仅国内官员文人如此描述,清代的越南来华使臣也经常用文字记述南宁。例如,黄碧山《北游集》中的《南宁府城》写道:“亭台错落,舟楫辐辏,足称繁华,城中列肆,凡三十六街。”[3]阮思僩《燕轺笔录》中的《南宁府》曰:“(南宁)府城内外屋舍栉比,商贩辐辏,昔称小南京。”[4]在《越南汉文燕行文献集成》中,关于南宁城是“小南京”的记述也有三十多处,在此不再一一列举。

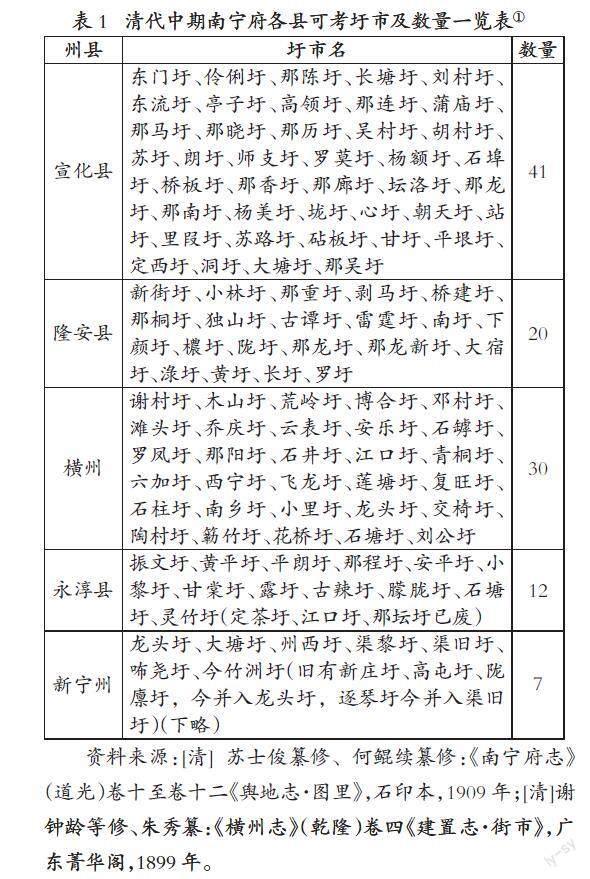

清代以来南宁商业的发展,主要体现在南宁城中商业街和周边圩镇的快速发展和功能多样化等方面。以下略举部分圩镇加以说明(见表1)。

资料来源:[清]苏士俊纂修、何鲲续纂修:《南宁府志》(道光)卷十至卷十二《舆地志·图里》,石印本,1909年;[清]谢钟龄等修、朱秀纂:《横州志》(乾隆)卷四《建置志·街市》,广东菁华阁,1899年。

纵观历史,南宁圩市的发展并不平衡。以南宁宣化县(今南宁邕宁区)为例,计入带有明确方位与距离的圩市,可得各方位圩镇的分布密度(见表2、图1)。

从上述资料可知,清代南宁圩镇分布有较为明显的特点:多沿江河分布;北多南少,东多西少;以城区为中心向外发散,形成了圩镇和城内街区联系紧密、城内外遍布码头等商业设施的结构。究其原因,主要有三个方面。第一,南宁地区三面环山,左、右江汇合到邕江后自西向东流经南宁城。古代南宁地区商货的运输主要依靠邕江水运和肩挑骡驮。因此,运载量较大且速度较快的水路运输成了最佳选择,依托江河码头形成圩市,更利于买卖双方的交通与物流。第二,圩市周边的交通条件越便利,越有利于该圩市的存续与发展。宣化城周边圩市呈现出东疏西密的扇形分布状态,这是由于宣化城位于邕江左岸的河流弯道处。城西南方向的邕江右岸则广布村庄,故圩市较多。第三,与经济开发的主力分布有密切联系,即人口聚集在北面和东面,印证了“无市不趋东,无东不成市”这一基本规律。

到20世纪30年代,随着经济和人口进一步发展,南宁的专业性街市显著增加,主要表现在以下五个方面。

一是德邻路。原分为三段,东段原名纱街,后改名为沙街。自市面上出现纱线后,南宁的布纱皆在此摆卖,故得此名。中段名巩阁街,是以地标巩阁为名,主要经营日用商品以及婚丧用品。西段称为鸡行头,专卖农村担来的鸡鸭等家禽。1932年,以沙街、巩阁街、鸡行头、镇北桥为基础开辟马路。1933年马路建成,以李宗仁字“德邻”为名。随着商业的发展,德邻路的沙街出现了大小10余种的批发行庄,如布棉业有金佛郎、孔德记、孔怡记、广丰庄等,五金业、建材业有谦德、广安昌、和春、昌兴等,饮食业有万利酱园、大盛祥等,纸业有恒丰、信丰等,医药业有西万盛、百福堂、济安堂、万保堂、宝光药房等,烟业有李怡聚、林鸿源、天利、仁合、生利贞等①。

二是民生路。原名仓西门大街,1928年底修筑完成。督军衙门前、学前街、东门十字街、东门正街,合称民生路②。民生路的西段,是南宁最为繁华的商业街,最主要的行业是银钱业。据《广西年鉴》统计,1934年南宁有钱庄、找换业和钱摊70余家,其中半数以上的银号钱庄集中于民生路③。百货业占比次之,有大小商店数十间。此外还有绸布店、文具店、 书店、医药店、饮食店、茶楼酒馆、戏院、当铺、旅店、作坊、小商摊贩等。

三是兴宁路(考棚街)。1929年以城隍庙街、考棚街为基础开辟新街道,名为兴宁路。1936年,街道扩建延伸至新西街④。兴宁路集中了银行、书籍、文具、百货、钟表、照相、医药、皮具等多种行业的商户,是一条综合性很强的专业街市。

四是仁爱路。分作多段,庄口、经纪行多的路段称为“九八”行,代理外商或上海、广州、香港等地工商企业批售商品,经营范围甚广,包括金银外币、香料、油料、中西药材、豆米油糖、棉纱布匹、纸张、五金建材等。以专营生、熟盐,兼卖海味的叫盐行街,有盐庄十多間。靠近民生码头的一段主要经营木材,称为木行街⑤。

五是盐埠街。运至南宁的盐担在这里摆成“埠头”,即河边的集市,通过集市将盐散卖到百色、龙州、宾州等地。

六是四脚亭。民国时期被开辟为农贸市场,邕宁、武鸣、宾阳等县和市郊农民生产的谷米、豆类、土糖、蔬菜及其他农副产品,主要集中在此销售⑥。

此外,南宁还有打铁街、马草街、驾棚街、棉花街、布行街等专业街市⑦。平等街、西关路也集中了不少百货批发商店以及客栈伙铺,方便武鸣、马山、宾阳、上林、都安、钦廉等城乡来的客商投宿。民国时期,南宁周边的圩镇也出现了专业性的市场,如苏圩的大型牛行;南宁的亭子圩、东门圩、心圩,横县的百合及武鸣的双桥圩等多处圩市,是谷米、日常用品、牲畜、桐油、土布等商品集散地。

二、南宁街市圩镇的主要文化景观

街市圩镇不仅是商贸中心,也是各民族各地区文化交往交流交融的重要场域。任何一个有悠久历史的圩镇街市,都是由人群、老街、商铺、码头、会馆、庙宇、戏台、碑刻、传说、语言等多种元素组成的文化景观综合体,具有独特的内涵价值。南宁街市圩镇的文化景观主要分为以下四个方面。

(一)城内旧街

1.承载历史记忆的洋关码头。南宁自1907年开商埠后,政府在南门城外沿邕江河岸一线修筑马路、码头、堤坝及海关办公场所等设施。据记载,在110丈的堤坝间,码头多达三处,以长条石砌筑的石台阶高达168级。清末旅桂湘人曾宣在《天南十载》一文中有这样一段描述:“邕江东连梧州、广州,西达百色、龙州,此南宁所以为郁水财货聚散地也。而桂南之要埠则非南宁莫属矣……要埠之津,乃洋关码头。船舶绵延,桅帆交错,岸上人上船,船上人上岸,南门遂成人烟凑集之地,五方杂处之乡。”[5]1921年10月,洋关码头迎来孙中山先生,数千民众夹道欢迎。1929年9月,邓小平来到南宁领导革命,同年10月率领起义队伍从洋关码头上船到百色。1958年1月,毛泽东在南宁主持召开会议,视察了洋关码头并两次畅游邕江。为纪念洋关码头的历史意义,南宁市政府于2007年在旧址附近修建了“洋关码头百年纪念雕塑”,目前该雕塑已成为邕江边一道亮丽的风景。

2.具有南宁白话和粤文化内涵的街市。比较典型街市——当阳街又名“劏羊街”,据说“劏羊街”乃此街原名,“劏”即南宁白话“宰杀”之意。此街一侧原有几家羊肉摊担,另一侧为城墙。1930年城墙拆除,后来此地逐渐改称为当阳街。此街是南宁手工业作坊的聚集处,有造铜锁、织草席、车制木器的工场摊档①。典型的街市还有有行街,原名油行街,沿街铺头以卖桐油、油纸为主,兼卖纱纸。后来,因为“有行”更加文雅且具南宁俗话“有钱”之意,又与“油行”谐音,因而改名有行街。这些是比较典型的粤方言(南宁白话)遗存。在粤文化方面,中山路等街区的粤式骑楼、邻近水街的清代粤东会馆、解放路的新会书院,都是粤文化交流的见证。

(二)亭子古圩

民间一直有“先有亭子圩,后有南宁城”的说法。据《南宁郊区志》记载:“亭子圩,江南岸渡口,宋皇祐五年(1053年)建,由象岭圩(五象岭)、谷行圩(原亭子村马驰平水口)、大圩头(白沙村)、鸡头圩(亭子渡口)通浙集拢合并而成,三日一圩,操平话为主,为交通要道和城乡交流重要渡口。周边包括苏圩、吴圩、那马、大塘、良庆、蒲庙、心圩、沙井、石埠、老口,以及远至横县、武鸣和左右江一带的农民和商人,都将农产品和牲畜运至亭子圩交易。”[6]

亭子圩“承左右两江水合流,经大同、老口、石埠、西乡塘等墟,以达县城西南,曲而东南,至亭子墟,受乌江(又名良凤)水,经青山南麓,至良庆墟,再折流达八尺塘……又东南至蒲庙墟,入永淳县境”[7]。有邕江上的船民将从亭子至伶俐之间的地名编成了《滩路歌》,开头两句便是:“亭子白沙五象岭,转弯落去柳沙娘。青山有条横水渡,良庆是个大圩场。”[8]亭子圩既处于水路交通要道,又是南宁周边的中心圩市,所建码头渡口特别多。在一些熟悉亭子历史的南宁人记忆里,亭子曾经是南宁码头、圩渡最多的地方。历史上,存在亭子渡、那付渡、淡村渡、平西渡、白沙渡、思贤塘渡、中渡、水橘冲渡等渡口,又有四冬祠前码头、横渡码头、轩辕庙前码头与平南村占骜坊码头、文屋埠码头等多个码头。这些码头和渡口多数是清朝光绪年间的乡绅或村民出资建筑。改革开放初期,亭子是南宁最大的鱼苗市场。

亭子有白沙雷庙,一年举行两场庙会。一场是农历正月十六,这天既是庆贺元宵节又是纪念平南村开村,双节同庆,最为热闹;另一场是雷祖诞期农历六月廿二日。两场庙会除了祈福酬神,还会举行盛大的庆典,特别是农历正月十六那一场,持续三天,热闹非凡,在《邕宁县志》中就有关于元宵花爆节的描述[9]1558。另外,粤剧、邕剧与师公戏也是庙会上必不可少的。骑楼是该圩政府在新建马路时设计建成的,“1934年开辟马路,新建洋式骑楼、商店百余间” [9]440。亭子圩留下了不少碑刻,如亭子街头立着的残碑,记录着众多的商铺和公司捐款名单,是研究南寧历史和承载记忆的宝贵资料。

(三)那莲古圩

位于八尺江畔的孟莲村那莲圩,自古属邕宁县管辖。相传北宋年间,盐商乘着木船与竹排,沿八尺江来往于那莲街。依托古码头航运便利的条件,那莲人在街西摆摊,售卖粥食给挑夫、水手、客商等,初步成圩。明崇祯年间(1628—1644年),那莲古圩形成固定圩期[10]15,成了供应南宁及广西西部食盐海货的重要市场。

那莲圩在乾隆至道光年间(1736—1850年)最为兴盛,是闻名远近的商埠和纺织基地。清前中期,那莲圩最为繁盛时,圩内建有10条街道,圩日有近千个店摊,其中300多家为固定店铺(摊点),另有纺织手工作坊200多家,糖、油、酒、酱等作坊20多家。那莲圩的商品以手工制品为主,如那莲土白布、蚊帐布、高丽毛巾、鱼绉布等。市场上有糖、油、粮、豆、木竹、日杂、食杂、肉、禽、菜、布等20多类商品,其中那莲白糖颇有名,素有“贡尖白糖”之称。这一时期,那莲成为南宁东南部的物资集散枢纽[10] 8-9。

那莲圩在清乾隆初年始建成那莲北帝庙,乾隆五十八年(1793年)建成那莲戏台,如今是自治区级文物保护单位。随着商品经济的发展,那莲圩的聚合力不断加强,不仅吸引了诸多移民定居于此,还修建了私塾等文化设施,逐渐形成周边百里较大的圩镇。

(四)扬美古圩

扬美圩位于南宁市西部,左江沿岸,临近左江、右江、邕江交汇的三江口,距离市区约30公里。其地三面环江,水上交通条件得天独厚。扬美村建于宋皇祐五年(1053年),成圩至今已有700余年。明代中叶,扬美便被开辟为距离邕江源头最近的码头、商埠[11]18。清代,扬美圩是邕宁、扶绥一带颇负盛名的重要圩镇。鼎盛时期,赶圩人数达到3 000以上。周边还有下楞、甘圩、陇圩、金陵、大同、那龙、坛洛等圩场。由于扬美风景秀丽且水运便利,吸引了不少广东移民在此经商定居。

扬美古镇如今尚存古码头8处,明代民居1处,清代和民国民居259处,分布在村内的8条街巷,共计260处390幢古建筑[11]36,建筑风格兼中原与岭南两种文化之长处。扬美8条街道中,临江街、和平街、永安街、共和街、中山街都是较为繁华的街区。村内建有孔庙、三界庙、魁星楼、钟馗庙、大王庙,民俗活动十分丰富。著名的“扬美三宝”——豆豉、梅菜、沙糕,以及酸菜、木瓜丁和各类果酒,名扬南宁内外。

通过挖掘以上几个典型的南宁街圩的景观,可以发现其中丰富的文化內涵。其一,体现多民族文化的交融。其文化层包涵壮族文化、疍家文化、汉族文化等。有些圩市源于壮族先民的歌圩,随着外来移民和经商者的不断迁入,形成了圩市。其二,体现不同地域文化的交融,如在语言上形成了独特的平话文化和南宁白话文化,以及各种语言通行的景观。正如晚清广西诗人黄体元在《邕江杂咏》中描绘南宁江岸圩市热闹景象云:“大船尾接小船头,北调南腔语不休。照水夜来灯万点,满江红作乱星浮。”[12]在建筑风格上有干栏式、骑楼、青砖瓦房、土楼房等,圩市演戏有粤剧、壮剧、土戏等。其三,是自然地理、经济基础和人文特点结合的典范。南宁不少圩街依江开建,靠水吃水,将“水文化”结合到商业经营中,直至今日仍然具有很强的生命力。其四,集中体现了南宁深厚的历史底蕴、发展脉络和近代以来丰富多彩的爱国主义教育资源。

三、圩镇文化景观保护性开发建议

圩镇、街市和码头,作为南宁一份重要的历史人文遗产,存储在后人绵延不绝的追忆与思绪里。这里的一砖一瓦、一楼一廊、一馆一碑、一路一水,都代表着一个故事、一段历史,也是先辈们留给后人的厚重财富。

历史文化遗产只有在持续开发和传播中才能不断增值。党的十八大以来,南宁市推动文旅融合发展,积极开发传统圩镇文化资源,取得明显成效。比如2013年西乡塘区政府协调规划,以石埠圩、老口圩为中心,将附近村庄连为一体,引进数十家农业龙头企业进驻乡村,打造集休闲农业、旅游观光、新农村建设于一体的“美丽南方”休闲农业示范区,取得了良好的经济文化效益。历史遗存的开发要注意平衡开发和保护的张力,在保护中加以开发,在开发中加以保护。

在总体原则和策略上,应当以政府为主导,企业为主体,社会为主力,结合新型城市化建设和乡村振兴规划,深化文旅融合,全面挖掘街圩各种文化景观,积极建设街圩保护集聚区,把特色圩市街区的经营融入当地文化产业。

(一)加强保护古建筑古文物

如前所述,南宁很多圩市街区至今还存留有会馆、祠堂、庙宇、碑刻、古建等,应定期进行维护,与当地居民一起,打通常态化保护的最后一公里。即使改造也要遵循“修旧如旧”原则,进行保护性改造,保存原有风貌。这一原则在南宁 “三街两巷”改造中得以实践,取得良好的社会效益。

(二)融合区域特色文化打造多元文化景点

依托乡村旅游,在保护古建筑中兼顾旅游民俗开发,利用交通和流动人口优势,重点开发一批历史人文景观,搭配传统渡口、水稻种植基地等自然风光,实现多元发展。进一步深化与博物馆建设融合,打造一批独具特色的观光路线,打造圩镇文旅融合开发典型。

(三)打造中华优秀传统文化教育基地

此举寓文化教育于旅游之中,兼顾经济效益与社会效益,实现文旅持续发展。第一,打造中华传统商业文化教育基地。传统商业文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,南宁古圩镇街市蕴含有丰富的传统商业文化资源,具有建立传统商业文化教育基地的可行性。此举不但可以让广大市民了解传统商业的物质发展历史,还可以体会其诚信为本、恪守契约、广交朋友、薄利多销、精打细算、持续发展等经营特点。该基地可以考虑建立在某个修复的会馆之中。第二,建立中小学研学旅行基地。研学旅行是由学校根据区域特色、学生年龄特点和各个学科教学内容的需求,组织学生集体旅行进行研习。2016年教育部发布《关于推进中小学研学旅行的意见》后,各地中小学研学旅行已经成为文旅融合的热点之一。如前所述,圩镇是物质与人文的综合体,历史上又与历史名人、革命遗址紧密相连,是开展中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化教育的理想场所,因而选取若干保护良好的典型圩镇,打造中小学研学基地尤为必要。第三,建立语言文化和民俗基地。南宁各街区和圩镇是多民族语言和习俗交汇之地,至今还在使用的方言有平话、壮话、南宁白话、桂柳话,加之各种特色民俗和饮食文化,都体现了南宁包容开放的文化特点。应进一步挖掘,并融入传统特色街区或圩镇建设中,使之成为语言文化和民俗基地。

(四)持续推动文化挖掘和宣传力度

采取政府与高校联合模式,挖掘特色文化,编写村史、民俗志、圩镇志,修建相关特色博物馆等,让群众认识到日常习惯中蕴含的文化底蕴,继而自觉传承优秀传统文化,从“自办自享”到“多办共享”,保持当地文化的自在性和开放性。借用新媒体的宣传方式,打造网红特色街圩。

总之,开放、包容、自信的文化精神和对美好生活的追求,是社会文化繁荣的前提保障,也是促进各民族交往交流交融的精神动力。街圩文化景观是一种你中有我、我中有你的混合型文化景观,应通过多种途径,建造南宁古圩镇(街市)文化景观生态综合保护基地。这不仅有助于发展经济,也有助于保留文化底蕴,让更多的人在圩镇文化中找到自己的文化之根,从而促进经济与社会文化协调发展,增进中华文化认同,铸牢中华民族共同体意识。

[参考文献]

[1][清]苏士俊,何鲲续.南宁府志[M].1909年石印本:16.

[2]王彦威,王亮.清季外交史料 6[M].李育民,刘利民,李传斌,等点校.长沙:湖南师范大学出版社,2015:2648.

[3][越]黄碧山.北游集.越南汉文燕行文献集成[M].上海:复旦大学出版社,2010:270.

[4][越]阮思僩.燕轺笔录.越南汉文燕行文献集成:第19册[M].上海:复旦大学出版社,2010:76.

[5]唐济武. 南宁风物志[M].南宁:广西人民出版社,2009:115.

[6]南宁市郊区地方志编纂委员会. 南宁市郊区志[M]. 北京:方志出版社, 2004:48.

[7]《南宁古籍文献丛书》编纂委员会. 邕宁一览(影印本)[M].南宁:广西人民出版社, 2011:57.

[8]邕宁县志编纂委员会.邕宁县志[M].北京:中国城市出版社,1995:889.

[9]莫炳奎.邕宁县志[M].1937年铅印本:1558.

[10]张名品.孟莲村志[M].南宁:广西民族出版社,2008.

[11]扬美村志编纂委员会.扬美村志[M].北京:方志出版社,2017.

[12]曾庆全.历代壮族文人诗选[M].南宁:广西人民出版社,1985:138.

责任编辑:何文钜