关于互嵌式社区建设的调查报告

2024-01-05许奕锋,张丹

许奕锋,张丹

摘 要:城市是各族同胞的共同家园,相互嵌入式的社区建设有助于各族群众更好地融入城市,以致亲密无间交往、畅通无阻交流、自然而然交融。互嵌式社区作为构建社会主义新型民族关系的基本单位,既关系各族群众居住场所的融合构建,也关系各族群众内心精神家园的融合构筑。建设互嵌式社区是推动实现各族群众铸牢中华民族命运共同体意识的有效途径,深入探究影响互嵌型社区建设的因素,梳理各方面问题及其根源,可以为推动建立相互嵌入式社会结构和社区环境提供理论与实践参考。

关键词:互嵌式社区;城市民族工作;各民族交往交流交融;铸牢中华民族共同体意识

doi:10.3969/j.issn.1009-0339.2023.04.010

[中图分类号]D633;D669.3 [文献标识码]A [文章编号]1009-0339(2023)04-0064-05

新时代新征程上,要以铸牢中华民族共同体意识为主线,坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路,构筑中华民族共有精神家园,促进各民族交往交流交融,推动新时代党的民族工作高质量发展[1]。互嵌式社区建设作为新时代城市民族工作的战略性任务和基础性工作,旨在物理空间层面和精神文化层面促进各族群众形成互动交流、交融互洽的格局,增进各民族对同一居住空间的认同感,打造价值共同体、文化共同体和命运共同体,营造邻里团结、家庭和美、互帮互助、共同发展的良好社会氛围。

一、调查问卷基本情况

为了解民众对互嵌式社区建设的理解和认识,课题组设计了三个维度并具体化为各项评价指标,向参加湖南省社会主义学院干部教育培训的学员发放问卷450份,收到有效问卷441份。

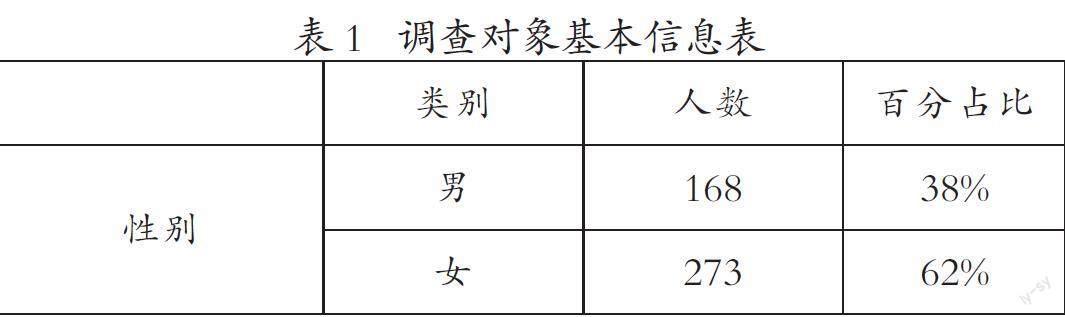

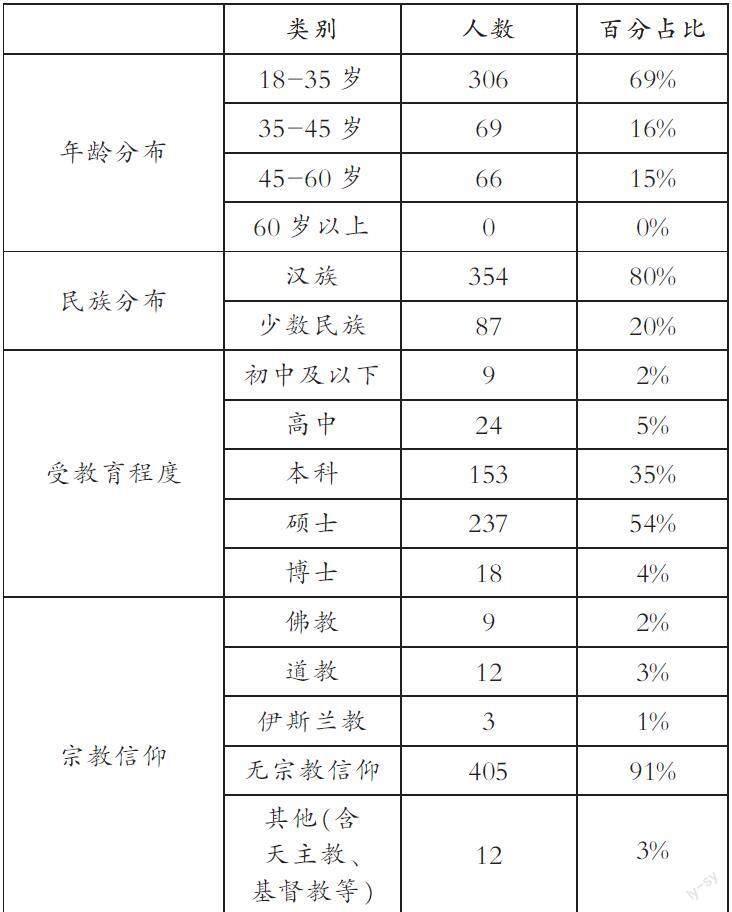

本次调查问卷设计的考量维度包括三个方面,一是调查对象的基本信息(见表1),通过性别、年龄、受教育程度、宗教信仰等多指标反映;二是调查对象对互嵌式社区建设的认知,调查不同民族居民对彼此的看法和理解,包括民族交往、通婚、学习意愿等;三是互嵌式社区建设的评价及期望,即互嵌式社区的建设效度。

二、民族之间嵌入意愿的调查分析

为了考察少数民族与汉族或其他少数民族之间的嵌入意愿,问卷结合民族关系相关研究成果,设计了以下四个问题:第一,您是否愿意学习其他少数民族的语言?第二,您是否愿意主动与信仰不同宗教的人做朋友?第三,您是否愿意参加其他民族节日庆祝活动或特色文化活动?第四,您对不同民族身份人员通婚的态度如何?這四个问题在较大程度上能够反映少数民族与汉族或其他少数民族之间在主观上是否愿意形成互嵌式的民族关系。

根据图1调查数据可知,少数民族被访者回答“愿意”和“非常愿意”分别占 31%和10%;回答“不太愿意”和“不愿意”仅占18%;汉族被访者回答“愿意”和“非常愿意”分别占29%和10%,约40%;回答“不太愿意”和“不愿意”占 24%。总的来看,汉族和少数民族被访者相互学习的意愿都比较高,少数民族被访者的学习意愿稍高于汉族被访者。

由图2可知,大部分被访者都愿意同其他民族群众进行社会交往。441位被访者中,回答“愿意”或“非常愿意”与其他民族群众交往的占总数80%左右,明确表示“不愿意”的只占 7. 5%。

结合图1、图2统计数据可知,大部分被访者与其他民族群众交往交流交融的意愿都较强烈,也愿意学习其他民族的语言。

从图3可知,不论是汉族群众还是少数民族群众,70%以上的被访者对不同民族间通婚的态度是支持的。近年来,少数民族群众与汉族群众通婚现象呈逐渐增多趋势。虽然有些群众不愿意与其他民族群众进行交往或学习其他民族语言,却支持不同民族之间的通婚,这可能与被访者所接触的各种信息以及自身所处的工作、生活环境等因素有关。

三、社区建设的资源评价及影响因素分析

互嵌式社区建设与社区自身拥有资源(以下简称“社区资源”)的支持有着密切的联系。换言之,社区资源支持程度在很大程度上决定着互嵌式民族关系及民族交往交流交融是否能够生成和可持续发展。全面了解和系统掌握互嵌式社区建设中社区资源支持状况,可以深入探究互嵌式社区建设的影响因素,并基于此提出合理化对策建议。

社区文化建设是社区内各族群众相互了解、尊重、包容、欣赏的动态过程,也是化解不同民族群众之间因文化习俗等差异而影响到各民族交往交流交融的关键环节。社区中的文化设施、民族文化资源以及各族群众的价值观念、生活习俗、道德水平等,都是促进互嵌式社区建设所依存和需要的文化资源。

图4、图5、图6的调查数据显示,被访者对各自所在社区所提供的文化资源满意度不太高。一方面,被访者对参加其他民族节日庆祝活动或特色文化活动十分支持,有超80%的被访者表示愿意或十分愿意参与其他民族节日庆祝活动或特色文化活动。另一方面,调查对象在是否了解党的民族政策或国家法律法规这一项上,虽然有超过30%的被访者表示较了解,但也有超30%的被访者表示不了解,且在“所在社区是否组织过与少数民族或少数民族文化相关的活动”这一指标上,超半数少数民族被访者表示所在社区只是偶尔组织或不组织相关的活动,但超半数的汉族群众表示所在社区未组织活动或对活动的相关信息并不了解。这表明,各族群众对参与彼此文化活动的意愿是比较高的,但有的社区文化设施投入及文化资源支持相对不足,影响了各族群众对这一项工作的满意度。

在社区资源中,经济资源对互嵌式社区建设最为基础,也最为重要。经济资源既能为社区公共设施和公共服务提供资金保障和财力支持,也能够为各族群众提供必要的物质帮助,进而增强他们融入社区生产生活的主观意愿。图7、图8数据显示,被访者所在社区的经济资源支持力度一般,除了个别被访者认为没有购房压力外,绝大多数都认为所在城市购房压力较大。在就业方面,有60%左右的被访者意愿去经济较为发达的地区或城市就业,但也有15%左右的被访者不太愿意或不愿意去经济发达区城市就业,这可能与他们使用国家通用语言文字水平、教育程度偏低及风俗习惯有关,使其更愿意待在原有社区。

社区社会资源不仅包括就业、医疗、教育、养老等为各族群众提供生产、生活服务的公益性资源,也包括娱乐、健身、旅游等为各族群众提供物质和精神帮助的社会资本。从图9数据来看,汉族被访者对社区医疗卫生、体育健身和休闲娱乐这三类社会资源的需求最大,少数民族被访者对劳动就业、法律政策和医疗卫生这三类社会资源的需求最大。这表明,少数民族群众尤其是少数民族流动人员受语言、知识、技能等因素影响,其与汉族群众相比在就业环境、就业种类、法律知识了解等方面存在较大差异,面临“就业难、看病难、上学难”等问题,需要当地政府和社区增加对少数民族群众的就业培训次数,帮助他们提高就业技能,使其更好融入社区生活。

四、互嵌式社区建设建议的调查分析

我国是一个统一的多民族国家,互嵌式社会结构是各民族交往交流交融的重要呈现形式,构建互嵌式社会结构是中华民族共同体得以维持、发展和延续的重要载体。作为城市民族工作的顶层设计之一,互嵌式社区建设对促进各民族交往交流交融与铸牢中华民族共同体意识有着深远的意义。图10数据显示,各族群众对互嵌式社区建设持支持态度,并认为构建互嵌式社会结构对于促进各民族交流交往交融,促进民族团结、社会稳定以及各民族共同繁荣发展具有积极意义。

图11数据显示,在“您认为民族互嵌式社区交往中最重要的是什么”选项中,有超过90%的被访者认为在互嵌式社区交往中最重要的是相互尊重,这说明互嵌式社区环境要以构建和谐的邻里关系为着力点,加强各族群众之间的情感联系,维系或扩大各族群众的共同利益,实现社区内各族群众共居、共学、共事、共乐,为各族群众的深度交流提供渠道、载体和保障。互嵌式社区建设要促进各民族手足相亲、守望相助,营造各族群众之间相互理解、尊重、包容、欣赏、学习的和谐局面。与此同时,有超过60%的被访者认为无障碍交流及共同的兴趣爱好是社区交往中的重要因素,这表明社区作为开展民族团结进步教育的主要阵地之一,要帮助各族群众树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观,增进对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同,帮助各族群众更好沟通交流,不断铸牢中华民族共同体意识。

在“社区建设重要工作”这一项中(见图12),汉族被访者认为首要的是要消除民族隔阂、开展交流活动,其次是加强相关政策宣传,加强各民族交流学习。而少数民族被访者认为首要的是消除民族隔阂、加强相关政策宣传,其次是开展交流活动、建立并优化共居环境。从人类社会性和情感选择的角度来看,人类是具有丰富情感和智力智慧的高级物种。正是这种人类社会生活的自然倾向和情感交流的社会性,促使不同民族从流出地迁入新区域时,更愿意与自己文化、语言相同或相近的人居住在一起。对少数民族群众来说,了解相关的民族工作方针政策,消除与其他民族交流的隔阂是帮助其在语言不通、习惯有异的环境下快速建立心理安全感、融入社区生活的重要方面。

五、新时代新征程上推进互嵌式社区建设的几点思考

基于对本问卷调查数据的分析,在新时代新征程上进一步推进互嵌式社区建设可以从以下四个方面予以加强。

(一)坚持党的领导

党的领导是我国各项事业顺利推进、取得成功的根本保证。中国共产党在我国各项工作中发挥着总览全局、协调各方的领导核心作用,同样在互嵌式社区建设中有着不可替代的重要作用。构建和谐的社会主义新型民族关系,是推进互嵌式社区建设的基本方向和重要要求,而党的各级组织,包括基层党支部能够为社区建设、构建和谐社区环境提供强大的领导和组织保障。特别是各级党委在互嵌式社区中成立领导小组并设办公室或工作部门,为社区建设提供强有力的组织机构保障,能够为包括广泛宣传、营造氛围、开展活动等职能在内的互嵌式社区建设提供支持和保证。

(二)促进经济高质量发展

在互嵌式社区建设中,人力、物力、财力等各种社区资源十分重要。基础设施作为集人力、物力、财力等社区资源于一体的资源体现,其建设是提升城市文明形象的重要举措,有利于优化各族群众共居、共学、共事、共乐的互嵌环境。通过推动各民族经济高质量发展,丰富互嵌式社区建设的经济、文化和社会等资源形态,促进各族群众共同富裕,不断提升各族群众的获得感和幸福感。同时,要注重建立健全各类保障机制,如不断加大少数民族群众的就业保障、医疗保障等力度,为少数民族群众融入社区提供机制性保障,使其能安居乐业,从而促进互嵌式社区建设。

(三)增进文化认同

习近平强调:“文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根、民族和睦之魂。”[2]各族群众要增进文化认同,坚定文化自信,不断构筑中华民族共有精神家园,持续推进互嵌式社区建设。要打造宣传文化阵地,分层次、有针对性地开展有各族群众共同参与的文化活动,如结合重要纪念日、重大庆祝活动等,利用社区文化阵地,积极开展文艺汇演、文化宣传等。通过丰富社区居民的业余文化生活,满足各族群众的文化需求,加强各族群众之间的沟通和联系,促进各族群众的互相了解和情感交流,更好地促进各族群众团结和睦、共居共乐,铸牢中华民族共同体意识。

(四)用好“互联网+”平台

在网络化、信息化時代背景下,要高效运用好各类数据信息平台。利用“互联网+”将社区治理、惠民政策等内容整合到社区管理平台上,实现无缝融合以推动互嵌式社区建设。特别是要善于运用现代信息技术赋能社区治理,以“大数据+网格”为基础进行社区网格化、数据化管理,探索互嵌式社区建设的网格化创新管理模式,完善运行管理机制。要将社区的基层服务做到群众的心坎上,将党的方针政策传递到千家万户,激发各族群众对身边事、身边人的重视和关注,推动形成互嵌式社区建设的良好格局。比如可以利用新媒体技术提供和优化政务服务、健康养老、社区医疗、智能停车、智慧教育等,创新推动互嵌式社区建设的网络化、信息化管理,更优质、更高效地服务于社区居民。充分利用互联网、物联网等技术,结合社区资源打造社区网络文化阵地或网络交流平台,满足社区居民物质生活、精神文化需求,增进各族群众之间的情感交流,使社区氛围更加友好、亲密、和谐。

[参考文献]

[1]坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路[N].人民日报,2021-08-29(1).

[2]习近平在参加内蒙古代表团审议时强调 完整准确全面贯彻新发展理念铸牢中华民族共同体意识[EB/OL].(2021-03-05)[2023-03-15].http://www.xinhuanet.com/politics/2021lh/2021-03/05/c_1127174574.html.

责任编辑:何文钜