《文选》版本在清代的存藏和流传

2024-01-02傅刚

◆文/傅刚

《〈文选〉版本研究(增订本)》傅刚 著北京大学出版社2023.6/140.00元

与明代藏书家相比,清代藏书家的著录更加专业化,除了书名、作者、卷册外,清人于版本一项所记更为详细,如宋版、元版、明版、宋元抄、旧抄等都一一记叙明白。此外,清人藏书并不仅限于藏,而多亲自校订、整理,故藏书家兼学问家的倾向十分明显。以《文选》为例,藏书志除了记其为某版之外,往往还记其与其他版本的异同、优劣,这为后人进行版本研究提供了方便,也是我们做清代《文选》版本存藏研究远胜于明代的地方。

清初私家著录的宋元版《文选》,当以钱曾《述古堂藏书目》《也是园藏书目》,以及季振宜《季沧苇藏书目》、徐乾学《传是楼宋元本书目》等最为明确。其中钱曾《述古堂藏书目》著录两部宋版,一部李善注,一部六臣注。除此之外,《也是园藏书目》又著录有《五臣注文选》一部。关于李善注本和五臣注本,钱曾《读书敏求记》有详细的解说,他说李善本有元人跋语,但从现有的材料看,似乎不见有元人跋语的李善本。案,钱遵王所藏李善本,冯武和陆贻典曾借校过,张金吾《爱日精庐藏书续志》卷四“文选六十卷”条录冯、陆二人跋语,冯武在己亥岁(即顺治十六年,公元1659 年)校过一次,陆贻典则在次年校过。陆跋说:“庚子(即顺治十七年,公元1660 年)正月二十四日,借遵王宋刻本校。”冯、陆校本后为顾广圻所得,嘉庆元年(公元1796 年)顾氏又借得同乡周锡瓒(香严)藏残宋尤袤刻本重为细勘。据顾广圻说,冯、陆所据本即周香严藏尤刻本,而冯、陆二氏在与钱曾藏李善本相校后,并没有说钱氏藏本与尤刻本有何差异;其后顾广圻在用冯、陆校本与周氏藏本相校后,也没有说这两个本子与钱氏藏本有什么差异,这说明钱氏述古堂藏李善本可能就是尤刻本。至于钱曾所说有元人跋语的话,很可能是他将尤刻本后作跋的袁说友当作了元人。《钱遵王读书敏求记校证》卷四于“述古堂注宋板二字入宋板书目”下,章钰引黄丕烈说:“此宋刻毛氏曾以勘家刻本,秉笔者陆敕先(贻典)也。此校本今归予家,丙寅夏予亦得宋刻,与此甚合。以陆校知之,后有宋人跋。”章钰案称:“此宋人跋,陆敕先据尤本校汲古本时曾见之,文已不全。胡克家覆刊尤本,据跋中‘尤公亲为雠校,有补’云云,证明尤刻之显有改易,并照录其文,入《文选考异》卷十之末。”据此,陆校本后入黄丕烈士礼居,而从陆氏校语得知,述古堂藏李善本后有宋人跋语;又据章钰说,这个宋人跋语即胡克家《文选考异》卷十末所附“尤公亲为雠校”一段文字,亦即袁说友之跋。看来,的确是钱曾误将宋人当作元人了,而他所藏的李善本也的确是尤刻本。

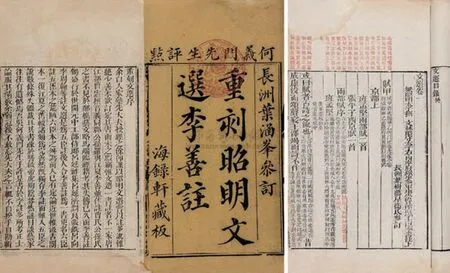

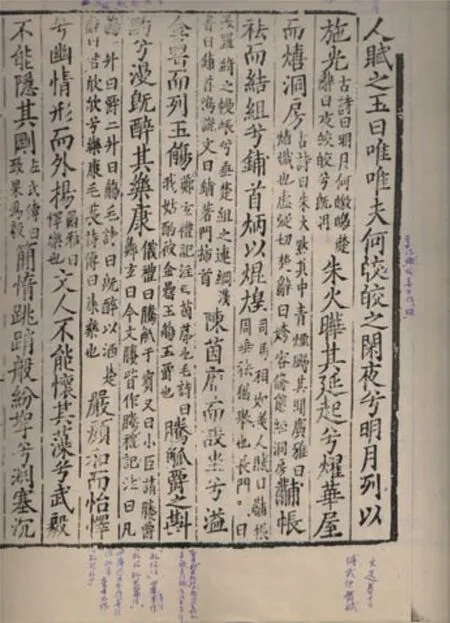

陈八郎本《五臣注文选》卷第一

台北中央图书馆影印陈八郎本《文选》目录

述古堂所藏六臣注本,《读书敏求记》没有说明,不知是何种版本。至于《也是园藏书目》所载五臣注本,《读书敏求记》仅说是“宋刻五臣注《文选》,镂版精致,览之殊可悦目”,然而到底是陈八郎本,还是杭州猫儿桥本,不可详知。查钱谦益《绛云楼书目》,有李善注《文选》六十卷,及六臣注《文选》三十卷。案,《书目》所称六臣注本三十卷当为误记。钱牧斋在此条后有小字注称:“袁尚之、田叔禾家皆有翻宋刻本。”袁即明人袁褧,曾翻刻北宋广都裴氏六家本;田即田汝成,所刻为元茶陵本(见孙星衍《平津馆鉴藏书籍记》),二书都是六十卷,不知牧斋所藏为何本?若是宋本,则不闻宋本六臣注《文选》有三十卷者。至于李善注本,不知是否即也是园所藏本。

与钱遵王同时,季振宜藏书亦甲海内。据钱曾《述古堂藏书目序》说:“丙午、丁未之交,胸中茫茫然,意中惘惘然,举家藏宋刻之重复者,折阅售于泰兴季氏。”是知钱遵王部分宋版书曾在康熙五、六年间转售给季振宜,但这转售书中是否有《文选》就不得而知了。据季振宜《季沧苇藏书目》,季氏所藏《文选》共有五部:

六臣注《文选》六十卷(六十本)

六臣注《文选》(六十本)

集注《文选》三十卷(十五本)

宋板李善《文选》六十卷(三十一本)

宋刻六臣注《文选》六十卷

以上五部《文选》版本中,起码有四部是宋版,除了《书目》标明的两部宋刻外,集注《文选》三十卷本即宋杭州猫儿桥河东岸开笺纸马铺锺家刻五臣注本。此本流传至今,仅存第二十九、三十两卷,一存北京大学图书馆,一存中国国家图书馆,钤有“御史振宜之印”。《书目》中没有标明年代的两部六臣注本,起码有一部是宋版。据《天禄琳琅书目》卷三著录,季氏藏宋版六臣注《文选》有两部:一部曾经宋赵孟坚所藏,其后递藏于文徵明、项笃寿、王宠及季振宜;一部是署为宝应县官书的北宋本,曾经文徵明、项笃寿、王宠所藏。此外,《天禄琳琅书目》卷十明版部还著录季振宜所藏一部明袁褧刻本,这数目似乎正合《季沧苇藏书目》的著录,但其实季振宜所藏《文选》版本不止这五部。据《天禄琳琅书目后编》卷七宋版部著录,有季振宜藏印的还有三部:一部是宋赣州州学刻六臣注本,一部是六家本,还有一部是南宋绍兴二十八年(公元1158 年)明州刻本,曾经慈谿杨氏、文徵明、毛晋及季振宜递藏。《后编》著录的宋版并不可全信,如第二部六家本即明袁褧刻本,但如赣州本和明州本却是可信的。这样一来,季振宜所藏宋版《文选》不是四部,而应是六部了,而总数也达到了八部而非五部。

季氏所藏的李善本未被《天禄琳琅书目》著录,可能没有进呈内府,其书后为阮元所获。阮元《南宋淳熙贵池尤氏本〈文选〉序》说此书在明曾藏吴县王氏、长洲文氏、常熟毛氏,至清则有句容笪氏、泰兴季氏、昭文潘氏和吴氏,阮元即从吴氏手中获得。从这递藏线索看,季振宜此书后售与昭文潘家,潘家又售与同县吴氏,吴氏又转售与阮元。清邵懿辰《增订四库简明目录标注》说宋尤刻本传世有二,一即胡果泉(克家)重雕所据,一即阮元文选楼藏本。胡克家所据本出自周香严,阮元藏本即出自季振宜家。季振宜藏五臣注本,递藏不甚清楚,至清末王懿荣始见,今北京大学图书馆和中国国家图书馆分别藏有第二十九和三十两残卷。据萧新祺《宋刻本〈文选〉五臣注残帙简介》说,此本有清王懿荣题签,季振宜旧藏。今见卷第二十九有“御史振宜之印”及“閟芳斋”两钤记。据雷梦水《书林琐记·隆福寺街书肆记》介绍,原由修绠堂主人孙诚俭于上海收得第三十卷,又从青岛收得第二十九卷。雷氏称此书即南宋绍兴三十一年刻本,则是与陈八郎本混淆了。案,又据《黄裳书话》记载,20 世纪50年代黄氏于上海温知书店曾见到第三十卷,是孙助廉从朱遂翔处收得,朱则从九峰旧庐主人王绶珊处收得。这是迄今所知杭州本《文选》两残卷的来历。

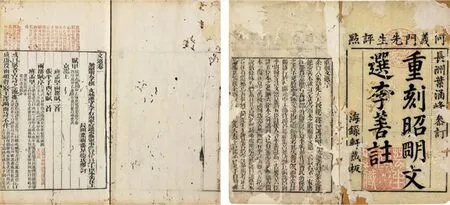

梁昭明太子选、唐李善注 文选六十卷

季振宜所藏的明州本后入内府,为《天禄琳琅书目》所著录。据傅增湘先生《藏园订补郘亭知见传本书目》卷十六说,丙寅年(公元1926 年)傅氏清点故宫藏书时,宫中尚存五十一卷,佚去九卷。其中八卷光绪中佚出,为盛昱收得,民国初年归袁克文。袁氏析出第二十六一卷与傅氏易书,其余七卷不知飘转何所。刚案,傅氏所言九卷者,当是第二十至第二十八卷,但是1927 年所印《故宫善本书影初编》又称佚去十卷,即卷二十到二十九。此本今藏台北故宫博物院,据台北故宫博物院1983 年编印的《“国立”故宫博物院善本旧籍总目》介绍,此本今存五十卷,正缺卷二十至二十九。此九卷的递藏情况大约是:前八卷自宫中佚出后,为盛昱所得,其后为袁克文收去。袁氏以其中的第二十六卷与傅增湘易书,其余七卷亦分散于各家。其中第二十二至第二十五卷为潘宗周宝礼堂收去,见潘氏1939 年所印《宝礼堂宋本书录》。潘氏之外,周叔弢得到了其余的四卷,即第二十、二十一、二十七、二十八四卷。这九卷残本今皆存于中国国家图书馆,此明州本虽多经分散,最后仍能归于一处,是为幸事。唯何时能与台北所藏合为一帙,以成完璧,俾宝物不损,则是关心《文选》版本的学者所企盼的。不过,从以上介绍的民国以来各藏家所著录的情况看,似乎都不见有第二十九卷,又不知此卷最终飘零何处了,这仍然是一大憾事。

季振宜藏宋本六臣注《文选》有一部是建刻本。王文进《文禄堂访书记》“六臣注《文选》六十卷”条记,宋刻建本,半叶十行,行十八字,注双行二十三字,线口,宋讳避至“慎”字,有“季振宜”“沧苇”“汪士钟”“阆源真赏”“孙朝肃”“恭生”“孙孝若图书记”“临清徐坊三十六岁后号曰蒿庵”“谭锡庆学看宋板书籍”各印。案,孙朝肃,明代藏书家,万历进士,是著名藏书家孙七政的孙子。但他字恭甫,因此王欣夫认为王文进所记此印的“生”字应是“甫”字之误。孙孝若,据叶昌炽说,应是孙朝肃的儿子。徐坊是近代藏书家,有藏书堂名“归朴堂”,1916 年去世后藏书散出,为傅增湘及一些书贾购去。印中的谭锡庆即当时的大书贾。此本从徐坊家流出后,为傅增湘用六千金购得。傅氏称此本完整,仅抄补二十余页(但王文进却说季振宜补抄五十余页),远胜张元济涵芬楼藏本。又据傅氏说,此本还有明人陈淳之印。据以上所说,可略知此本的递藏为陈淳—孙朝肃父子—季振宜—汪士钟—徐坊—傅增湘,至于谭锡庆则是经手卖书的人,又其中由汪士钟至徐坊间的递藏已不甚清楚了。

徐乾学也是清初著名藏书家,与钱遵王、季振宜同时。徐氏藏书楼名为传是楼,因编有《传是楼藏书目》和《传是楼宋元本书目》。据《传是楼宋元本书目》著录,徐氏藏宋本《文选》有:

宋本《文选》六十卷 六十本

又 三十本

又 三十一本

宋本六臣注《文选》六十卷 六十本

以上四部《文选》,除最后一部标明为六臣注外,其余三部当有一部李善注本和一部五臣注本。黄丕烈《士礼居彙抄书目》(钞本)在所载《传是楼藏书目》著录的“又三十本”条下注“李善”,又题注说:“此李善本今归士礼居。”这说明徐氏《书目》著录的这一部是李善注本,大约在嘉庆十一年(公元1806 年)归于黄氏士礼居。又今藏中国台湾地区的南宋绍兴三十一年(公元1161 年)陈八郎刻五臣注本,钤有“乾学徐健庵”印记,是徐氏藏书亦有五臣注本。徐乾学的传是楼在清初号称“藏书甲天下”,黄宗羲《传是楼藏书记》说:“丧乱之后,藏书之家多不能守。异日之尘封未触,数百年之沉于瑶台牛箧者,一时俱出,于是南北大家之藏书,尽归先生。先生之门生故吏遍于天下,随其所至,莫不网罗坠简,搜抉缇帙,而先生为之海若。”于此可见徐乾学当明清之际,搜求故家图书的不遗余力,也可见出他在丧乱之后抢救图书所做出的贡献。又据陆心源《宋椠婺州九经跋》说:“绛云楼未火以前,其宋元精本大半为毛子晋、钱遵王所得。毛、钱两家散出,半归徐健庵、季沧苇。徐、季之书,由何义门介绍,归于怡府。”据此知徐氏藏书多出于毛、钱二家,比如陈八郎本五臣注《文选》就是从毛氏汲古阁收得。

清初著名的藏书楼还应该算上常熟毛氏汲古阁。汲古阁创建于明末毛晋之手,毛晋是著名的藏书家和书商,藏书多达八万多册,多宋元善本书,我们从《天禄琳琅书目》著录的图书多有毛氏藏印可以看出。毛晋死后,其子毛扆承继父志,节衣缩食,甚至变卖田产以购书、刻书。毛氏虽藏书精富,却没有留下一份目录。世传《汲古阁珍藏秘本书目》却是毛扆的售书目录,这当中没有《文选》。事实上毛氏不仅刻过一部李善注本,而且其所藏《文选》宋元版本种类既多且精。

清初还有一位特殊的藏书家,即怡亲王允祥。允祥是清圣祖十三子,世宗即位封怡亲王,嗜典籍,广为收藏,徐乾学、季振宜藏书经何焯介绍,全归怡府。乾隆三十七年(公元1772 年)四库馆开,各藏书家均奉旨进呈,唯怡府以亲王原因未献。怡府藏书多秘籍精椠,仅宋本《文选》就有四种十九套之多。据《怡府书目》著录,怡府所藏《文选》版本有:

《文选》 元板 三十本

《文选》 明板 二十四本

《六臣文选》 宋板 六套 计五十九本

《六臣文选》 宋板 六套 计六十本

《六臣文选》 明板 六套 计六十本

《六臣文选》 明板 六套 计六十本

《昭明文选》 明板 六套 计六十一本

《六家文选》 元板 六套 计六十一本

《六家文选》 宋板 六套 计六十本

《昭明文选》 明板 四套 计十六本

《文选》 宋板 六十册 不全

怡府藏书历经百年,后其曾孙载垣于咸丰十一年(公元1861 年)被诛,书始散落。山东杨绍和、吴县翁同龢、潘祖荫、杭州朱学勤等人都收有他的藏书,但各家所得《文选》并不多,这么多的宋版《文选》最终流落殆尽。

除了上述诸家外,著录有宋版《文选》的藏书家还有孙从添上善堂、许宗彦鉴止水斋、黄丕烈求古居等。孙从添,江苏常熟人,其《上善堂宋元版精钞旧钞书目》著录两种《文选》:一是宋版三十卷本,原为钱求赤藏书;一是归震川手批本。许宗彦《鉴止水斋书目》著录宋版《文选》一部。这两家所藏《文选》究竟是什么来历,尤其是钱求赤藏本,是否与钱谦益或钱遵王藏本有关呢?限于史料,不好臆测。黄丕烈《求古居宋本书目》著录了三部《文选》:《文选》李注本(四十八册)、《李注文选》残本(二十三册)、六臣注《文选》。据江标《黄荛圃先生年谱》:黄丕烈于嘉庆元年(公元1796 年)以重价收得冯窦伯(武)、陆敕先(贻典)手校本《文选》,当即《书目》著录的残本二十三册;又于嘉庆十一年(公元1806 年)孟夏收得宋本李注《文选》,即《书目》著录的四十八册本。

稍晚于黄丕烈的张金吾、汪士钟是清代中期最有影响的两位藏书家。张金吾《爱日精庐藏书志》及《续志》分别著录有两部宋刊:前者是绍兴二十八年明州本,原为明句容县官署藏本,缺六卷;后者即原藏黄丕烈士礼居的冯武、陆敕先校宋本,看来是从士礼居流传而来。汪士钟《艺芸书舍宋元本书目》著录有宋版《文选》四部和元版两部:

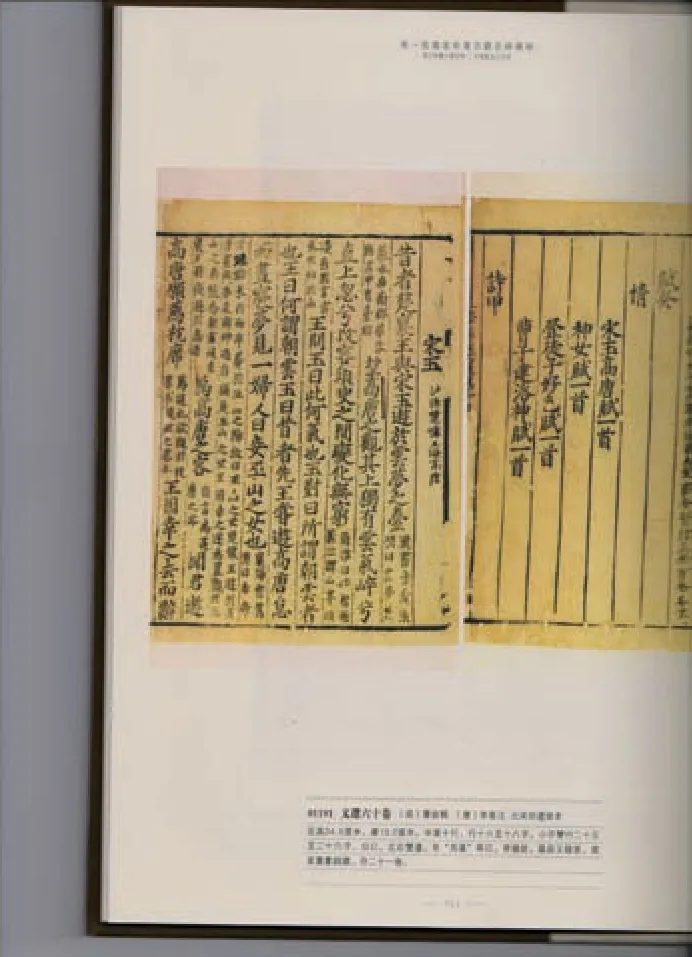

宋尤袤刻本《文选》卷第一

先是,江南四大藏书家黄丕烈(荛圃)、周锡瓒(香严)、顾之逵(抱冲)、袁廷梼(寿阶),嘉庆后尽归汪氏艺芸书舍。这四家中,黄、周二家均藏有宋本《文选》,其中黄氏是两部李善注本,一部六臣注本。李善注本有一部是冯、陆校残宋本,后入张月霄爱日精庐;另一本不知是否即汪氏著录之本。周锡瓒则有一部残宋尤本,顾千里曾借校过,或即汪氏著录的“又三十卷”本。六十卷本李善注后归于张钧衡适园,据张氏《适园藏书志》说,此本出自揆叙,则汪氏得自揆叙谦牧堂。至于此书目中的《六臣注文选》,即南宋建本,曾藏季振宜处,汪氏以后,归于傅增湘。元版李善《文选》即元张伯颜本,缪荃孙编《清学部图书馆善本书目》及《京师图书馆善本书目》有著录,称有“汪士钟字春霆号朖园图书画印”白文长方印。但据《京师图书馆善本书目》著录,仅存十一之六十,凡五十册。

近代以来收藏宋、元本《文选》的藏书家,根据我所见到的藏书目录和藏书志、访书志等,有丁日昌持静斋、瞿氏铁琴铜剑楼、赵宗建旧山楼、方功惠碧琳琅馆、沈德寿抱经楼、杨氏海源阁、陆心源皕宋楼、蒋凤藻秦汉十印斋、李盛铎木樨轩、潘宗周宝礼堂、叶德辉观古堂、张元济涵芬楼、邓邦述群碧楼、张钧衡适园、傅增湘双鉴楼、刘承干嘉业堂、周叔弢自庄严堪、沈知方粹芬阁等。在这些藏家中,有的可以看出递藏的线索渊源有自,有的则不记来历。前者如杨氏“海源阁”所藏元张伯颜刻本,据杨绍和《楹书隅录》所记,此书为杨以增从甪直严氏处购得,书首有孙星衍跋语,称原藏大兴朱少河家。案,朱少河即朱锡庚,其父朱筠,父子都是藏书家。朱锡庚《李善注〈文选〉诸家刊本源流考》记载此书颇详,称是张伯颜初刻本,在余琏所序的三黑口本之前。据孙星衍跋语称,他的跋语是在朱少河家观赏了此本之后所题,而非其购书后题。但是孙氏亦藏有一部元张伯颜本,见《孙氏祠堂书目》及《廉石居藏书记·内编》,不知二书是否相同。此本今归中国国家图书馆,但据《中国版刻综录》介绍,它并非元刻本,而是明嘉靖元年汪谅刻本,因为目录后镌有北京书肆汪谅鬻书广告。不过这样明显的标志,为什么朱锡庚、孙星衍、杨氏父子等都没有发现呢?

明汪谅刻本出于张伯颜本,前人往往将其广告删去以充元刻,不仅海源阁此本,又陆氏皕宋楼所藏元刻本据傅增湘《藏园群书经眼录》说也是明汪谅本,而陆心源误题元刻。陆氏所藏,今已归日本静嘉堂。

北宋天圣明道间刻本

天圣明道本《舞赋》 《文选》卷十七

昭明太子 撰 文选六十卷

除此以外,张钧衡适园所藏南宋尤袤刻本也很值得注意。据张氏《适园藏书志》说,此本有“谦牧堂藏书记”印,是揆叙旧藏。又据其子张乃熊《芹圃善本书目》说,原为汪阆源旧藏,则此书是从谦牧堂传入艺芸书舍。张氏此本是六十册,与瞿氏铁琴铜剑楼所藏二十九卷残本不知是什么关系。因为据傅增湘《藏园订补郘亭知见传本书目》说,瞿氏藏本出自揆叙,则二家所藏是同一出处。

以上诸家所藏《文选》最有来历的,当属方功惠所藏赣州本。方功惠号柳桥,巴陵(今属湖南)人,清末藏书家,在广州任职三十余年,藏书达二十余万卷,建碧琳琅馆藏书,撰有《碧琳琅馆书目》四卷,又撰《碧琳琅馆藏书记》一册。但是方氏所藏赣州本不见于《碧琳琅馆书目》,当是方氏撰写《书目》时尚未收购此本。据李希圣《雁影斋读书记》记载,方氏收藏的赣州本,该书卷首有“宋本”二字,藏印有赵子昂、俞守义、沈君度等印,又称卷末有陈兰甫跋。李希圣述此本递藏情况说:“此本自赵氏、文氏以后,展转归番禺侯君谟康,由侯氏归陈兰甫。沈君度从陈氏购之,方氏又得自沈氏。”案,文氏当指文徵明,其藏书印有“停云”。陈兰甫即陈澧,其《跋〈文选〉南宋赣州本》即称此本得自侯康。案,此本出自赵松雪所藏,弥足珍贵。世藏宋赣州本当以《天禄琳琅书目》著录之赵松雪藏本最为珍贵,可惜毁于清嘉庆二年(公元1797 年)宫火。据傅增湘《藏园订补郘亭知见传本书目》卷十六说,他所见到的赣州本,日本静嘉堂藏有全帙,张之洞遗书中亦有一帙。静嘉堂所藏本原出陆氏皕宋楼,据《皕宋楼藏书志》介绍,书中藏印有毛晋、朱之赤等人。张之洞藏本下落不明。除了这两家藏本外,刘承干嘉业堂和瞿氏铁琴铜剑楼也都各藏一部。刘氏所藏是残本,据莫棠跋嘉业堂藏赣州本《文选》说,此本原藏湖南某氏,为完帙三十册,后被其拆出四册由轮船运送至上海出售,不料轮船沉没于江,遂成断璧。剩下的二十六册,缪荃荪得其六,书贾柳蓉村得其余二十册。瞿氏所藏,据《铁琴铜剑楼藏书目录》说,与内府所藏赵松雪本同出一版,“而摹印稍后,字画未能清朗,然大小字俱有颜平原笔法,楮墨古香,固自可珍。潜研钱氏所见仅六卷,即此本也”。文中所说的钱氏,即钱大昕。钱氏所见赣州本《文选》,参见《竹汀先生日记钞》。

在近代诸藏书家所藏的《文选》版本中,有几家藏本是很值得注意的。一是杨守敬得自日本的尤袤刻本,是计衡绍熙三年(公元1192 年)补修本。此本后归李盛铎,今藏北京大学图书馆。二是蒋凤藻所藏南宋绍兴三十一年(公元1161 年)陈八郎刻五臣注本。此本不见蒋氏《秦汉十印斋藏书目》和《铁华馆藏集部善本书目》,但不知名撰《蒋香生先生所藏善本书目》却有记录(该《书目》记:文选注 十六本 宋刻)。蒋氏曾据宋本影刻一部,后归李盛铎,今亦藏北京大学图书馆。三是张元济和傅增湘所藏之南宋建本六臣注。张氏藏本后印入《四部丛刊》。此本据张氏《涵芬楼烬余书录》说,得自端方处,但卷三十至三十五为抄配。傅氏藏本是完帙,本是明陈淳所藏,后依次为季振宜、汪士钟、徐坊所藏。四是周叔弢所藏之北宋天圣明道年间(公元1023 年—公元1033 年)国子监刻本,这是最早的李善注刻本,原藏内阁大库,不知何时散出,刘启瑞曾收得十六叶,傅增湘也曾收得数叶。周氏所藏为二十一卷。又台北故宫博物院也藏有十一卷,正是周氏藏本的前半部分,应该是同一帙。

从以上介绍看,清代以来民间所藏宋、元本《文选》并不多,就连傅增湘那样渊博的目录和版本学家所见也不多。他在《藏园订补郘亭知见藏本书目》中说世藏宋尤袤刻本仅有杨氏宝选楼藏一帙,最全;其余如李木斋(盛铎)所藏,有绍熙补版;瞿氏铁琴铜剑楼和南皮张氏所藏均为残本。案,杨氏宝选楼藏本,今存中国国家图书馆,1974 年中华书局影印行世。当然,傅氏所见也并不完全,如张钧衡藏本他似乎就没有见到过。但民间诸本,转相递藏,各家著录,往往是同一书,加上世宝宋本,藏家恶习,每有拆赠,如袁寒云曾将宋明州本(天禄琳琅藏本)中的第二十六卷拆出与傅增湘易书;又如湖南某氏将宋赣州本拆出四册运至上海出售,结果竟沉于水。因此流传至后代,宋本越来越少。与民间藏本相比,内府藏书相对来说比较可靠,但是最可靠的藏书可能就是最危险的藏书,过分集中,一旦发生变故,那是一点挽救的余地也没有的。如清代嘉庆时的宫火就将天禄琳琅藏书全部焚烧,这是令后人痛恨不已的事。自然的灾祸出于无奈,而出自人为的破坏则尤为可恶。曾见《故宫已佚书籍书画目录四种》载有《赏溥杰书画目》一册,是溥仪1922 年9 月赏赐溥杰的书画目录,其中仅宋版《文选》就有八部,说明清宫当时尚有为数不少的宋本珍品,但这些书后来已不知下落。1925 年查点清宫时,发现有四种借书及赏书名单,内计宋、元、明版书籍二百余种,唐、宋、元、明、清五朝字画一千余件,皆属琳琅秘籍缥缃精品,天禄书目所载宝笈三编所收,择其精华,大都移运宫外,国宝散失,至堪痛惜。这些人为的破坏是深令后人扼腕的。

以上是我们对明、清以来官、私所藏《文选》宋、元版本递藏情况的大致调查,由于所见不多,难免挂一漏万;不过,明、清两代主要藏书家的书目、书志,大体皆曾寓目,有的因为没有宋、元本《文选》,所以未作介绍。唯对各藏家的传承线索勾勒甚难,文中所论难免有误。虽据藏书史料所记,某家书入某家,但这并非是说前者的全部藏书都已归入后者,所以不能据此做出判定。因此本文所论递藏主要依据书目、书志已有明确记载的事实,以及书中所钤的藏印。进一步的讨论,当待来日有更多更细致的材料。所论错谬之处,敬请读者批评。