数字基础设施、企业技术创新与创新激励异质性

2024-01-02孙文杰董文雯

孙文杰 董文雯

[摘要]以智慧城市试点政策作为准自然实验,基于2008—2020年中国地级市与上市公司匹配数据,采用多期DID和PSM-DID方法研究数字基础设施对中国企业技术创新的影响效应及作用机制。研究发现,以智慧城市建设为代表的数字基础设施显著提高了企业技术创新水平,而且其创新激励效应具有长期性。机制检验表明,数字基础设施会通过产业集聚、企业间技术溢出和降低交易成本等机制,提升企业技术创新水平。进一步检验后发现,数字基础设施对国有企业、债务杠杆高和盈利能力强的企业,以及产业结构层次高、政府科技支持水平高和人力资本较高城市企业创新促进效果更强。研究结论拓展了数字基础设施对中国企业技术创新的影响路径研究,对于中国企业借助数字基础设施平台加速企业数字化转型,实现关键核心技术突破具有重要意义。

[关键词]智慧城市试点政策;数字基础设施;创新激励

一、 引言

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出,“实现高水平科技自立自强是国家强盛的战略基石”1。虽然2022年我国研发经费投入达30782亿元,同比上年增长10.1%2,但是在一些关键领域和核心零部件环节,如在高端芯片、航空发动机、基础材料、数控机床、工业软件等领域,中国企业自主创新能力仍然薄弱,存在“卡脖子”现象。值得注意的是,当今世界数字技术正全方位地渗透社会经济生活的各个方面,以5G、云计算、工业互联网等为代表的数字基础设施,正成为推动中国企业技术创新和赋能传统产业转型升级的重要力量。数字基础设施主要涉及5G、数据中心、云计算、人工智能、物联网、区块链等新一代信息通信技术,以及基于此类技术形成的各类数字平台。那么,作为市场主体的中国企业能否借力数字基础设施实现企业数字化转型,利用数字技术实现企业在关键性、核心性领域技术创新的突破,这对于中国实现产业链自主可控具有非常重要的意义。

现有文献大多将影响企业技术创新的因素归结到企业内部,认为企业内部研发投入、融资约束、信息不对称和公司治理等问题是制约企业技术创新的主要因素。Duan[1]认为由于技术创新活动存在周期长、投入高、不确定性等外部性特点,在企业技术创新中“搭便车”行为容易促使企业选择模仿式创新。另一些文献从企业创新动力的视角展开研究,如Leal-Rodríguez[2]从企业内部企业文化的视角,鲁桐等[3]从公司治理的视角研究了影响企业技术创新的因素。与之不同的是,Yin[4]认为企业创新动力来源于外部市场竞争、需求引致和政策支持因素等。余明桂等[5]研究发现企业创新激励主要包括知识产权保护制度和产业政策激励。有部分学者从数字基础设施的视角研究城市技术创新问题。李霞等[6]发现数字基础设施通过大数据、信息服务和智慧应用等途径提高了城市创新能力。何凌云等[7]和沈国兵等[8]基于2003—2016年地级市数据,实证研究发现数字基础设施通过影响城市产业结构、信息化水平而影响城市创新水平。

总体来说,现有文献虽考察了数字基础设施与企业技术创新之间的关系,但仍存在一些不足之处:首先,在研究视角上,既有文献较少从微观企业的视角来考察数字基础设施对企业技术创新的影响,并且较少分析数字基础设施对企业技术创新的作用机制;其次,在研究方法上,现有文献主要采用数字基础设施投资量和产出量等内生性较强的衡量指标,导致研究结论易受到内生性问题干扰。同时,现有文献大多停留在城市层面,较少采用来自微观层面的数据开展研究,且样本时间跨度较短。因此,本文补充来自微观企业层面的证据,利用2008—2020年中国257个地级市中展开智慧城市试点的城市与上市公司数据合并,采用多期DID的方法从智慧城市试点政策的视角,实证分析数字基础设施对中国企业技术创新的影响。

本文可能的创新之处在于:①在研究视角上,首次以智慧城市建设作为准自然实验探讨数字基础设施对企业创新的激励效应,为研究数字基础设施与企业技术创新之间的关系提供新的理论视角。在影响机制上,揭示数字基础设施可以通过产业集聚、企业技术溢出和降低企业交易成本等方式影响企业技术创新;②在研究方法上,如果仅仅从投入或产出维度测度数字基础设施水平会引发与企业创新的逆向因果和内生性问题,而本文利用智慧城市的准自然实验来代理数字基础设施投入,能够在一定程度上避免内生性问题干扰;③在研究数据上,不同于大部分文献直接剔除2013年和2014年的两批智慧城市试点的做法,本文通过构建多期DID模型囊括全部智慧城市,避免可能的样本偏误。

二、 政策背景与理论分析

1. 智慧城市试点政策背景与数字基础设施建设

2012年住房和城乡建设部发布《国家智慧城市试点暂行管理办法》和《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系(试行)》两个文件1,规定智慧城市试点指标体系包括城市保障体系和基础设施、智慧管理与服务、智慧产业与经济、网络基础设施、产业要素聚集、新兴产业发展等一级、二级指标体系。智慧城市试点指标体系与城市数字基础设施建设水平密切相关,构成城市数字基础设施建设的主要内容。在智慧城市建设的背景下,各级地方政府积极出台了上百项与智慧城市相关的资金、技术、人才配套规划和政策,以指导和加快各省市數字基础设施建设进程。各地区通过推动以5G、AI、云计算、物联网、数据中心、工业互联网和空间地理信息等新型数字基础设施在城市资源共享、协同合作等方面的深度应用,提升城市创新环境和产业创新生态。例如,上海市政府与中国电信携手建设智慧城市,签署了提升基础设施能级的战略合作框架协议。围绕数字基础设施建设,上海市相继出台了很多方向精准的智能科技政策,譬如搭建工业电子商务平台、打造关键领域信息技术应用示范、企业上云用云网络化改造、互联网智造新模式示范点等措施,为企业技术创新提供了全周期、全产业链、全方位的支撑。智慧城市建设加快了城市数字基础设施建设进程,改善和优化了企业创新环境。

2. 理论分析与研究假设

数字基础设施搭建了有利于企业技术创新的资源和平台,加速了企业数字化转型进程,提升了企业技术创新水平。数字基础设施可以通过促进范围经济、网络经济和提高产业关联度等提高企业生产率和创新水平[9]。一方面,数字基础设施能促进范围经济,降低企业平均成本和资源消耗。数字技术运用不仅可以引起企业规模扩大,还会促使企业进行产品多样化生产,平摊了企业平均生产成本[10]。借助于数字经济平台积累的海量客户,企业可以低成本的开展多样化经营,满足大量个性化、边缘化的消费需求,范围经济促使企业更有动机进行产品创新。另一方面,良好的数字基础设施能够消除经济往来障碍,提升经济活动的互通互联性,打破地理限制,有利于企业全方位地接收信息,快速、便捷地交流和交换信息,提升了企业创新资源获取途径和利用效率,提升企业技术创新水平[11]。由此,本文提出如下假说:

假说1:数字基础设施正向促进企业技术创新。

数字基础设施发展促进了产业在地理空间产业层面的集聚,加强了企业之间的地理空间联系,使不同产业之间相互共享资源和技术。一方面,数字基础设施能够打破区域市场分割和地缘障碍,促进产品与要素的跨区域流动,形成地理上互融共通的产业链供应链,促进了区域一体化和各地区合理分工,从要素供给和产品需求两方面拓展企业的发展空间,从而提高企业的生产效率[12]。另一方面,数字基础设施建设加快了产业的物理空间集聚和虚拟空间集聚,增强上下游产业间的关联,促进产业间的延伸融合以及产业内部的重组融合,形成融合性的产业新体系[13],促进了不同地区和企业间的知识流动和技术溢出,提升了企业技术创新水平。同时,依托于数字基础设施平台,地理空间邻近的产业集聚还有利于企业降低与客户间的信息不对称程度,通过缩减中间交易环节和时间损耗而大幅提高企业全要素生产率。由此,本文提出如下假说:

假说2:数字基础设施通过促进产业集聚提升企业技术创新。

数字基础设施加强了企业间示范与模仿、人才流动、外包与合作和产业链关联,促进了产业集群内的技术溢出效应。对于技术输入方而言,数字基础设施一方面能够增强企业创意开发、缩短技术开发周期,另一方面数字基础设施有利于企业节约技术创新资源、完善研究开发系统和培育创新管理能力,加强技术吸收能力。而对于技术溢出方,企业凭借数字技术能够突破上、中、下游企业之间的垂直壁垒,促进行业内技术溢出,以及产业链之间的垂直技术溢出,以技术溢出为纽带,加速构建“链主企业+上下游中小企业”的协同创新模式,从而提高企业技术创新水平。综合来看,数字基础设施能够提高企业间的技术联系,增强行业内技术溢出效应和行业间的垂直溢出效应,提升企业技术创新。由此,本文提出如下假说:

假说3:数字基础设施通过增强企业间技术溢出,促进企业技术创新。

数字基础设施为信息的高效自由传输提供了便利,大大降低了企业中间交易成本。一方面,通过构建以5G、大数据、工业互联网为基础的数字平台,能够破除产业链各个环节间的数据孤岛,不仅大大降低企业运营成本,而且还实现了企业研发、生产、供应、销售以及服务全产业链的信息贯通[14],使处于产业鏈不同环节的企业信息更加透明,上下游企业之间的联系更加便捷,从而大幅度降低企业之间的信息传递成本、库存管理成本以及市场交易成本[15]。另一方面,数字基础设施通过构建开放的云创新平台,能够与运营商、政府、上下游企业等建立起广泛的创新合作关系,并依靠技术云、信息云等平台技术在创新链中实现信息和技术共享,从而大大缩短了产品研发周期,降低了企业研发成本,最终提升企业技术创新。由此,本文提出如下假说:

假说4:数字基础设施通过降低企业中间交易成本,促进企业技术创新。

三、 研究设计

1. 模型设定

本文以智慧城市试点政策作为准自然实验实证分析数字基础设施对中国企业自主创新的影响。本文采用智慧城市试点政策来衡量数字基础设施,主要理由是:第一,智慧城市试点指标体系包括城市智慧产业与经济、网络基础设施、产业要素聚集、新兴产业发展等一级、二级指标内容,涵盖数字基础设施的主要内容,具有一定代表性和合理性;第二,避免内生性问题。智慧城市试点作为一项准自然实验,采用DID方法能够准确地分离出对企业技术创新的影响效应,智慧城市试点政策冲击的处理效应对于企业技术创新而言是严格的外生冲击,一定程度上能够避免遗漏变量偏误。本文参考Beck等[16]的做法构建如下多期DID模型:

[Lnpgit=α0+α1smartcityit+jNαjXit+ηt+Ii+Ci+εit] (1)

式(1)中,Lnpg为衡量企业创新水平的专利申请授权数。smartcityit为智慧城市试点虚拟变量,表示i企业所在的地级市在t年是否被确定为智慧城市,试点后所有年份取1,否则取0。α1是核心参数,衡量数字基础设施对企业技术创新水平的“净效应”。X为一组随时间而变的企业和城市层面控制变量。ηt为年份固定效应,Ii为行业固定效应,Ci为省份固定效应,εit为随机扰动项。

为了检验数字基础设施政策对企业创新影响的动态效应,本文借鉴Serfling[17]的做法构建如下回归模型:

[Lnpgit=ρ0+ρ1pre_3+......+ρ4current+......+ρ10post_6+νit] (2)

式(2)中,pre代表智慧城市试点政策实施前,post代表智慧城市试点政策实施后,数字表示政策实施前或后的第几年。current表示2013年为政策真正实施的当年并且是智慧城市实验组时取值为1,否则为0;其他变量的定义以此类推。

2. 变量选取

被解释变量是企业技术创新水平。本文借鉴郭玥[18]的做法,用专利申请授权数(Lnpg)进行测度。同时,本文采用企业发明专利和研发投入强度作为替代变量进行稳健性检验。变量包括专利申请数(Lnpa),发明专利授权数(Lnig),研发投入强度(rd_ratio)。

核心解释变量。本文采用智慧城市试点政策变量smartcityit来代理数字基础设施。具体依据住建部和科技部公布的智慧城市试点名单确定实验组和控制组。第一批智慧城市试点名单于2012年12月公布,因此将2013年作为政策发生第一年,2013年和2014年分别新增了第二批和第三批。本文将实验组中的117个地级市赋值为1,将控制组中的140个地级市赋值为0,然后将政策虚拟变量与时间虚拟变量交乘得到智慧城市试点DID变量smartcityit。同时,作为稳健性检验,本文还采用城市层面以电信业务总量的对数来衡量的电信水平(Lntele)和以移动电话年末用户数的对数衡量的通信水平(Lnmobile)来代理城市数字基础设施发展水平,具体结果见下文。

本文参考虞义华等[19]的做法控制了一些重要的企业特征变量:企业年龄(age)、财务杠杆(alr)、资产收益(roa)、成长能力(irr)、固定资产占比(fixed)、盈利能力(opr)、股票价值(PE)、市场价值(mv)、政府补助(gs)。还参考徐佳等[20]的做法控制了一些重要的城市特征变量:经济水平(Lnpgdp)、金融发展水平(fi)、产业结构(ind_struct)、政府科技支出(gr)、高等教育水平(Lnc)和对外开放水平(fdi)。

3. 数据说明

本文采用的企业数据来自CSMAR数据库2008—2020年上市公司基本情况、研发投入、专利数据和财务报表等。城市层面的数据来自历年《中国城市统计年鉴》和EPS数据平台。剔除北京、天津、上海和重庆4个直辖市的企业,剔除金融行业以及主要变量数值缺失的企业,最终得到16020家上市公司的非平衡面板数据作为研究样本。

四、 实证结果分析

1. 基准回归结果

表1显示了以智慧城市试点政策为代表的数字基础设施对上市公司技术创新的回归结果。第(1)列至第(5)列分别为依次加入企业和城市层面控制变量、年份固定效应、行业固定效应和省份固定效应后的多期DID回归结果。双重差分项的回归系数均在1%的水平上显著为正,表明数字基础设施促使企业专利申请授权数的对数大约增加了9.89%,即对企业创新产生了显著的正向影响。而且,同时控制了3种固定效应之后,smartcity的系数依然显著。

2. 稳健性分析

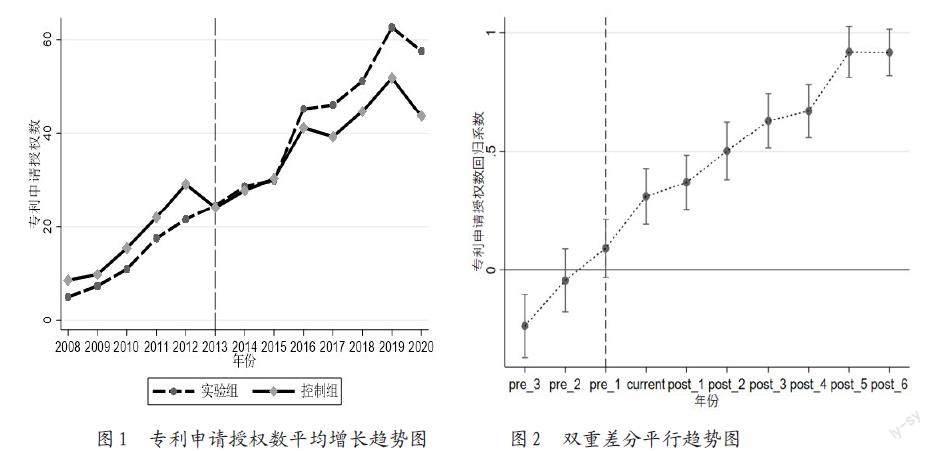

(1)共同趋势检验。本文检验了DID增长趋势图和平行趋势图(图1、图2)。图1中实验组代表所有的智慧城市试点城市,控制组代表所有的非智慧城市试点城市。可以看出,控制组和实验组的企业专利申请授权数平均增长趋势在2013年之前各年份基本保持一致。智慧城市试点政策真正实施的第一年为2013年,2014年后企业专利申请授权数在实验组明显高于控制组,并且在之后的几年里持续地保持这种态势。图2是平行趋势检验,结果显示智慧城市试点政策发生前三期DID变量对企业专利申请授权数的回归系数与0无显著差异,满足共同趋势假设。而2013年政策发生后DID变量回归系数逐渐增大,并且之后的年份均显著为正并且异于0。

(2)动态效应检验。表2的动态回归结果显示,相较于政策刚实施的2012—2014年,之后年份的回归系数更大且更显著,表明智慧城市试点不仅在政策发生初期对企业创新有影响,而且这种政策效果会随着时间推移更加持久。根据梅特卡夫定律,随着城市数字基础设施的发展,数字经济会呈现边际报酬递增和规模经济的特点,这种效应会随着时间推移而逐年增强。

(3)安慰剂检验。参考卢盛峰等的做法[21],本文随机筛选智慧城市的试点城市和改变政策时间来虚构新的DID变量,并对基准结果进行反事实检验。图3是虚假估计系数及相应的p值核密度分布图。从图3可以看出随机处理下伪smartcity的回归系数集中分布于0附近且近似于标准正态分布。几乎所有伪smartcity回归系数的p值大于0.10,说明估计系数均不满足在10%的水平上显著,这意味着基准回归结果未受到遗漏变量和随机因素的影响。

(4)基于PSM-DID方法的检验。考虑到地级市自身特征差异原因可能会影响回归结果,本文采用PSM-DID方法来避免这种情况可能导致的结果偏误。在选取影响各地級市能否成为智慧城市的协变量时,本文综合考虑经济水平(Lnpgdp)、金融发展水平(fi)、产业结构(is)、政府科技支出(gr)、对外开放水平(fdi)、地方财政一般预算内支出与GDP比值(gsc)、以工业二氧化硫排放量衡量的环境质量(LnSO2)、以移动电话年末用户数的对数衡量的通信水平(Lnmobile)等变量。表3的第(1)列显示,在控制了城市层面可能的影响因素差异后,smartcity的回归系数依然在统计上显著。

(5)排除同期其他政策干扰。在评估本文回归结果时,可能会受到来自于同期其他政策的干扰。据此,本文发现同时期影响企业创新的城市政策还有低碳城市试点[21],国家发展改革委分别于2010年7月、2012年12月和2017年1月发布了三批低碳城市试点名单,共包含了122个地级市,与智慧城市存在部分重合。为了排除该政策对本文研究结论的干扰,采用在基准回归中加入低碳城市虚拟变量的方法,以控制低碳城市试点政策对企业技术创新的影响效应。表3第(2)列显示,智慧城市试点变量smartcity的回归系数依然显著为正,并且与基准回归结果基本相同,但是低碳城市变量lowcarbon的回归系数并不显著,表明本文的结论是稳健的。

(6)替换被解释变量和解释变量。对被解释变量进行替代测量后,发现核心解释变量smartcity的回归系数仍然显著为正。表3第(3)列、第(4)列分别表示企业发明专利授权数和企业研发投入强度,回归结果均支持假说1。替换核心解释变量。本文基于数据可得性,采用城市层面以电信业务总量的对数衡量的电信水平(Lntele)和以移动电话年末用户数的对数衡量的通信水平(Lnmobile)来代理各个城市数字基础设施发展水平,发现Lntele和Lnmobile的回归系数均在5%的水平上显著为正,说明城市数字基础设施确实对企业技术创新产生了正向影响,证明回归结果是稳健的。

五、 影响机制检验

为验证数字基础设施是否促进城市产业集聚,本文参考苏丹妮等[22]的做法,利用区位熵的对数衡量产业集聚水平,计算公式为:

[IALijkt=(Ejkt-Eijkt)/EktEjt/Et] (3)

其中,Ejkt为t年k地级市j细分行业的就业人数,Eijkt为t年k地级市j细分行业i企业的就业人数,Ekt为t年k地级市制造业(其他各类行业)的就业人数,Ejt为t年所有地级市j细分行业的就业人数,Et为t年所有地级市制造业(其他各类行业)的就业人数。

同时,本文参考程晨的做法构建上市公司行业内技术创新溢出指标[23],计算公式为:

[Spilloverist=Aist×(j≠iSjst)] (4)

其中,Aist为i公司在t年所处s行业的主营业务收入占比,衡量i公司在行业里的技术影响力。∑Sjst为t年除了i公司之外所处s行业的研发投入总和,衡量i公司可以得到的本行业内全部技术创新溢出。因此,Spilloverist衡量i公司在t年于所处s行业中能够得到的技术创新溢出水平,并对其取对数LnSpillover。

为验证交易成本影响机制,本文参考吴海民等[24]的做法以管理费用占营业收入比重(mc)来衡量企业交易成本。中介机制的回归结果见表4。

表4第(1)列显示数字基础设施对产业集聚的回归系数在5%的水平上显著为正,说明数字基础设施显著促进了产业集群。第(2)列显示数字基础设施对企业技术溢出的回归系数在1%的水平上显著为正,说明数字基础设施显著加强了企业技术溢出效应。将智慧城市建设变量和企业技术溢出变量同时对企业专利申请授权数进行回归,第(3)列显示smartcity和LnSpillover的回归系数均显著为正,说明数字基础设施通过技术溢出中介效应提升了企业技术创新水平。数字基础设施加速了知识扩散和技术转移,通过技术溢出提升企业技术创新能力。第(4)列显示数字基础设施对企业管理費用在10%的水平上有显著的负向影响,说明数字基础设施能够降低企业交易成本。将数字基础设施和企业交易成本同时对企业专利申请授权数进行回归,第(5)列显示smartcity变量的回归系数仍然显著为正,而企业管理费用对企业技术创新的回归系数显著为负,说明数字基础设施通过降低交易成本而提升企业技术创新水平的中介机制成立。

六、 异质性分析

本部分考察企业和城市层面的异质性特征对企业创新影响的调节效应。

1. 企业异质性分析

(1)企业产权性质。本文以虚拟变量state来衡量企业是否为国有企业,表5第(1)列中smartcity[×]state的系数在1%的水平上显著为正,说明数字基础设施对国有企业技术创新的影响水平要高于对非国有企业的影响。

(2)企业资本结构。本文以资产负债率(alr)衡量企业资本结构,第(2)列中smartcity[×]alr的系数在1%的水平上显著为正,说明数字基础设施对债务水平高企业的技术创新的影响程度要高于债务水平较低企业。

(3)企业盈利能力。本文以营业利润率(opr)衡量企业盈利能力,第(3)列中smartcity[×]opr的系数在5%的水平上显著为正,说明数字基础设施对利润较高企业的激励效应更大。

2.城市异质性分析

(1)城市产业结构。本文以第三产业增加值与第二产业增加值的比值(is)衡量城市产业结构高度化水平,表5第(4)列中smartcity[×]is的系数在1%的水平上显著为正,说明产业转型升级水平高城市的数字基础设施对企业技术创新的促进效应更强。

(2)城市科技支持水平。本文以财政科技支出与GDP比值(gr)衡量城市科技支持水平,第(5)列中smartcity[×]gr的系数在5%的水平上显著为正,说明数字基础设施在科技支持水平高的城市能够更好地发挥促进企业技术创新的效应。

(3)城市高等教育水平。本文以普通高等学校数的对数(Lnc)衡量城市高等教育水平。第(6)列中smartcity[×]Lnc的系数在1%的水平上显著为正,说明数字基础设施对高等教育水平高城市的企业技术创新的激励效应更大。

七、 结论与建议

本文以智慧城市建设政策为准自然实验,构建多期DID和PSM-DID实证模型,研究了数字基础设施对中国企业自主创新的影响机制、动态效应和异质性,得到以下结论:一是数字基础设施发展显著地促进了中国企业创新,并且安慰剂检验、PSM-DID检验、控制同期其他政策和被解释变量替代测度的结果均显示基准结果十分稳健;二是数字基础设施对企业创新水平的促进作用具有动态效应,并且政策效果随时间推移而增强;三是数字基础设施通过产业集聚、强化技术溢出和降低交易成本三条中介机制,改善创新环境从而促进企业技术创新;四是异质性分析发现,数字基础设施对国有企业,负债水平高、盈利能力强的以及产业结构层次高、科技支持水平高和高等教育更优质的城市的企业,创新激励效应更大。本文结论的政策含义在于:

第一,加强数字基础设施建设,搭建数字经济平台。各地区不仅要加大对数字基础设施建设和新一代信息技术的投资力度,更要重视数字基础设施对传统产业转型升级的渗透机制和平台效应。数字平台是数字基础设施发挥作用的重要支撑,平台经济对提升全社会资源配置效率、推动技术和产业变革,实现数字经济与实体经济的深度融合具有十分重要的意义。要进一步加强以大数据、区块链、云计算等为基础的数字平台建设,促进信息经济、共享经济和互联网经济的广泛应用,提高数字经济发展水平,以数字平台促进传统产业转型升级,引导和激发企业提高自主创新能力。

第二,扩大数字基础设施的技术溢出效应。数字基础设施具有规模经济、范围经济和网络经济等特征,具有明显的知识外溢和技术外溢特性。要加大数字基础设施的创新力度,充分利用数字技术的广泛渗透性和行业交叉融合特性,提高资源利用效率;加大资源的整合力度,提高上下游产业链之间的协作程度;充分发挥数字基础设施的外溢效应和倍增效应,带动传统产业转型升级;提高产业链现代化水平,以数字经济的创新发展促进企业数字化转型,提升企业技术创新能力。

第三,建立数字基础设施建设的政策保障机制。政府要建立数字基础设施的投融资保障机制,政策要向新型数字基础设施倾斜,放宽数字基础设施的市场准入制度,积极调动各类市场主体参与新型数字基础设施建设。同时,政府应从产业政策、金融政策、人才政策、创新激励政策等方面给予数字基础设施建设极大的支持,促进新型数字基础设施建设的创新发展,进一步扩大新型数字基础设施的应用规模和应用场景,推动企业高质量发展。

参考文献:

[1] Duan L.Corporate Risk-Taking and Corporate Innovation-Empirical Research Based on the Data of Chinese Listed Companies[J].World Scientific Research Journal,2020,6(7):120-132.

[2] Leal-Rodríguez A L,Albort-Morant G,Martelo-Landroguez S.Links between Entrepreneurial Culture, Innovation, and Performance:The Moderating Role of Family Firms[J].International Entrepreneurship and Management Journal,2017,13(3):819-835.

[3] 鲁桐,党印.公司治理与技术创新:分行业比较[J].经济研究,2014(6):115-128.

[4] Yin Z. Research on the Relationship between China’s Supply-side Structural Reform and Enterprise Innovation—from the Perspective of Financing Constraints[J].World Scientific Research Journal,2020,6(5):130-135.

[5] 余明桂,范蕊,钟慧洁.中国产业政策与企业技术创新[J].中国工业经济,2016(12):5-22.

[6] 李霞,戴勝利,李迎春.智慧城市试点政策推进城市技术创新的机理研究——基于演化特征与传导效应的双重视角[J].研究与发展管理,2020(4):12-24.

[7] 何凌云,马青山.智慧城市试点能否提升城市创新水平?——基于多期DID的经验证据[J].财贸研究,2021(3):28-40.

[8] 沈国兵,袁征宇.企业互联网化对中国企业创新及出口的影响[J].经济研究,2020(1):33-48.

[9] Mohbey K K.The Role of Big Data, Cloud Computing and IoT to Make Cities Smarter[J].International Journal of Society Systems Science,2017,9(1):75-88.

[10] 王如玉,梁琦,李广乾.虚拟集聚:新一代信息技术与实体经济深度融合的空间组织新形态[J].管理世界,2018,34(2):13-21.

[11] 付平,刘德学.智慧城市技术创新效应研究——基于中国282个地级城市面板数据的实证分析[J].经济问题探索,2019(9):72-81.

[12] Nguyen P,Kecskés A.Do Technology Spillovers Affect the Corporate Information Environment?[J].Journal of Corporate Finance,2020(62):101581-101581.

[13] 张青,茹少峰.新型数字基础设施促进现代服务业虚拟集聚的路径研究[J].经济问题探索,2021(7):123-135.

[14] Liang T P, Lin Y L, Hou H C.What Drives Consumers to Adopt a Sharing Platform:An Integrated Model of Value-based and Transaction Cost Theories[J].Information & Management,2021(4):58.

[15] 赵剑波.新基建助力中国数字经济发展的机理与路径[J].区域经济评论,2021(2):89-96.

[16] Beck T,Levine R, Levkov A.Big Bad Banks?The Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States[J].The Journal of Finance,2010,65(5):1637-1667.

[17] Serfling M.Firing Costs and Capital Structure Decisions[J].The Journal of Finance, 2016,71(5):2239-2286.

[18] 郭玥.政府创新补助的信号传递机制与企业创新[J].中国工业经济,2018(9):98-116.

[19] 虞义华,赵奇锋,鞠晓生.发明家高管与企业创新[J].中国工业经济,2018(3):136-154.

[20] 徐佳,崔静波.低碳城市和企业绿色技术创新[J].中国工业经济,2020(12):178-196.

[21] 卢盛峰,董如玉,叶初升. “一带一路”倡议促进了中国高质量出口吗——来自微观企业的证据[J].中国工业经济,2021(3):80-98.

[22] 苏丹妮,盛斌,邵朝对.产业集聚与企业出口产品质量升级[J].中国工业经济,2018(11):117-135.

[23] 程晨.技术创新溢出与企业全要素生产率——基于上市公司的实证研究[J].经济科学,2017(6):72-86.

[24] 吴海民,吴淑娟,陈辉.城市文明、交易成本与企业“第四利润源”——基于全国文明城市与民营上市公司核匹配倍差法的证据[J].中国工业经济,2015(7):114-129.

基金项目:国家社会科学基金一般项目“新型城镇化背景下地方政府行为对我国居民收入差距的影响机制及政策评价研究”(项目编号:15BJL017)。

作者简介:孙文杰(1979-),男,博士,南京审计大学经济学院教授,硕士生导师,研究方向为企业创新和经济增长;董文雯(1996-),女,南京审计大学经济学院硕士研究生,研究方向为企业技术创新与发展。

(收稿日期:2023-09-10 责任编辑:殷 俊)