中国能源消费安全指标体系构建与实证研究

2024-01-01钱建华赵景淏邵宏珠

摘" 要: 我国能源消费面临环境约束刚性增强、化石能源消费占比居高不下、能源利用效率偏低等困境。回顾相关研究成果,阐释能源消费安全内涵及特征,认为能源消费安全是一个国家和社会在能源消费方面的特定水平,即所产生的正效用达到一定水准,所产生的负效用受到一定约束的状态;其主要特征为能源消费安全功能的底线性、范畴的广域性、保障的约束性和目标的长期性。基于此,尝试从能源供给、经济发展和生态保护3个维度12个指标构建能源消费安全指标体系,并运用熵权法对能源消费安全体系进行赋权以及测算综合得分。研究结果表明:2004—2022年我国能源消费安全水平整体呈现缓慢提升趋势,生态保护、能源供给和经济发展比重为能源消费安全总体水平3个主要影响因素。

关" 键" 词: 能源安全; 能源消费安全; 能源安全评价; 熵权法; 指标体系

中图分类号: F426.2""" 文献标志码: A""" 文章编号: 1674-0823(2024)05-0532-10

收稿日期: 2024-07-01

基金项目: 辽宁省社会科学规划基金项目(L20DSZ027)。

作者简介: 钱建华(1964—),男,浙江绍兴人,教授,博士生导师,主要从事化工新材料等方面的研究。

【国际竞争与产业安全】

DOI:10.7688/j.issn.1674-0823.2024.05.11

2024年2月,中共中央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习。习近平总书记在主持学习时再次强调:能源安全事关经济社会发展全局[1]。时值“四个革命、一个合作”能源安全新战略提出十周年,全球能源供求格局因地区冲突多点爆发、能源危机由浅转深和能源供求博弈加剧而趋向复杂多变。在此背景下,我国能源安全面临三对突出矛盾:能源消费总量巨大与能源供给制约的矛盾、能源利用水平不高与高质量发展转型的矛盾以及以煤为主能源消费结构与绿色智能低碳驱动的矛盾。维护国家能源安全对能源消费提出严峻挑战,而能源安全前期研究成果主要集中在全口径能源安全研究和能源供给安全研究两个方面,尚难科学精准地支撑战略决策以化解上述风险。那么,如何定义能源消费安全?如何评价能源消费安全?我国能源消费安全水平又如何?本文拟围绕上述问题展开研究,以期为保障我国能源安全贡献绵薄之力。

一、文献回顾

能源消费安全研究经历了从“能源使用”到“能源消费”再到“能源消费安全”的嬗变,以下基于文献梳理为能源消费安全概念界定提供科学支撑。

(一)" 关于能源安全的研究

能源安全研究伴随1973年第一次石油危机兴起,这一概念肇始于能源短缺以及由此引发的能源价格飙升,以能源供给安全为底色。1974年成立的国际能源署首次将能源安全定义为“以可支付得起的价格获得的充足的能源供应”[2]。在以石油为代表的化石能源价格飙升的20世纪70年代,这一观点得到学界广泛认同。20世纪80年代,关注能源安全与国家总体发展的“平衡派”逐渐显露头角,YERGIN首次拓展这一概念,强调能源安全应在达到目标的同时不危及国家的主要价值观和发展目标[3]。20世纪90年代,能源安全与地缘政治、经济博弈和军事对抗重叠交叉,其概念被赋予更多内涵,“交叉派”代表ABBASI等认为能源安全除传统定义外,还包括地缘政治、可持续性和社会可接受性[4]。进入21世纪,学者们的研究焦点逐步转向能源消费安全领域,WINZER梳理以往能源安全概念,将其内涵界定为在实现经济增长和社会可持续发展目标的过程中,保障能源供给能够不间断地满足能源需求的过程[5]。DUTTON等则指出,能源安全不仅涉及传统的供应保障,还需要注意非传统因素,如气候风险与网络挑战[6]。

能源安全的国内相关研究起步较晚,但呈现双头突进的态势,“供给说”和“供给使用说”代表了国内学界21世纪初对能源安全的主流看法。其中,“供给说”将能源供给安全视为能源安全的核心,如苏飞等强调能源安全的核心即在于保障能源安全供给[7];薛静静等指出对能源安全的研究源于能源供给安全,能源供给是能源安全的首要问题[8]。“供给使用说”较早地关注了能源使用过程中的安全问题,如张雷强调能源安全基于能源供应的稳定性与能源使用的安全性,即能源安全意味着既能够保障国家发展运行的能源需求,又要求能源消费使用不对人类生存发展环境构成威胁[9]。同样地,杨泽伟也认为能源安全是能源供应安全和能源使用安全的有机统一[10]。而“多维度说”出现较晚,且受到国际能源安全研究中“交叉派”观点启发,认为能源安全是一个综合复杂的概念,涉及诸多领域。如黄维和等的“四方面说”(主张能源安全应包含可持续安全、供应安全、科技安全和经济安全)[11],侯梅芳等的“五方面说”(认为能源安全应涉及供应安全、使用安全、科技安全、经济安全和治理安全)[12]。目前,国内外学界广泛认可的能源安全概念是由亚太能源研究中心(APERC)提出的4A概念,即能源资源的可利用性(availability)、能源资源的可获得性(accessibility)、环境的可接受性(acceptability)以及能源成本的可承受性(affordability)。

(二)" 关于能源消费的研究

长期以来,关于能源消费的研究内含于经济增长研究体系之中,重点探求能源消费与经济增长相关性及互相作用机理,如CHENG等代表的“包含派”认为能源消费与经济增长之间并不存在直接的因果关系,能源消费只是构成经济增长的一部分[13]。然而,关于二者关系的研究被SIDDIQUI等代表的“关键因素派”突破,他们通过探究巴基斯坦能源消费和经济增长的关系,认为能源消费是经济增长的关键决定性因素,若其短缺会阻碍经济发展[14]。GUTTORMSEN等支持的“双向说”进一步认为能源消费与经济增长之间是双向作用,并非直接的因果关系[15]。我国学者马千里等测量辽宁省能源效率、能源消费与经济增长的动态关系,结果表明能源效率与经济增长、能源消费与经济增长的关系均呈“U型”走势,且能源效率、能源消费与经济增长的关系较为稳定[16]。

国内“能源消费”和“能源使用”两个概念起初在国民经济研究中被混用,均指代“生产和生活所消耗的能源”[17]。张雷较早地关注到能源消费与能源安全之间的关系,将“能源使用”归列为能源安全范畴[9];高建良进一步指出,高速增长的能源消费总量和不合理的能源消费结构是影响我国能源安全的主要原因[18]。近年来,这一研究路径再次受到关注,并得以延续和补充。吴裕根等将能源消费融入能源安全建设路径研究中,认为把握能源消费结构是推进能源安全建设的重要手段[19]。可见,学界普遍认同能源消费是能源安全的构成要素之一,并将其视为影响能源安全的关键因素。然而,目前仍缺乏针对能源消费安全的独立系统研究,且能源消费安全内涵、构成和特征尚不明晰,仅在其影响因素方面出现过一些讨论,例如:孟凡生等将经济增长水平、能源自然禀赋和产业结构视为影响能源消费的主要因素[20];李晶则认为经济质量发展、经济因素、结构因素、技术因素和人口与政策因素是影响能源消费的主要因素[21]。

综合来看,过往文献中“能源安全”与“能源消费”研究日臻完善,但“能源消费安全”专门研究却明显不足:首先,“能源使用”与“能源消费”概念常被混淆,没有明确的界定区分;其次,能源消费安全研究多内嵌于能源安全整体概念之中,难以发挥其理论阐释力;最后,已有的能源消费安全研究在影响因素分析方面尚不完善,特别是缺少能源供给对能源消费安全影响的考察,而二者逻辑关系恰恰是总体能源安全研究的“题眼”。

(三)" 关于能源安全评价的研究

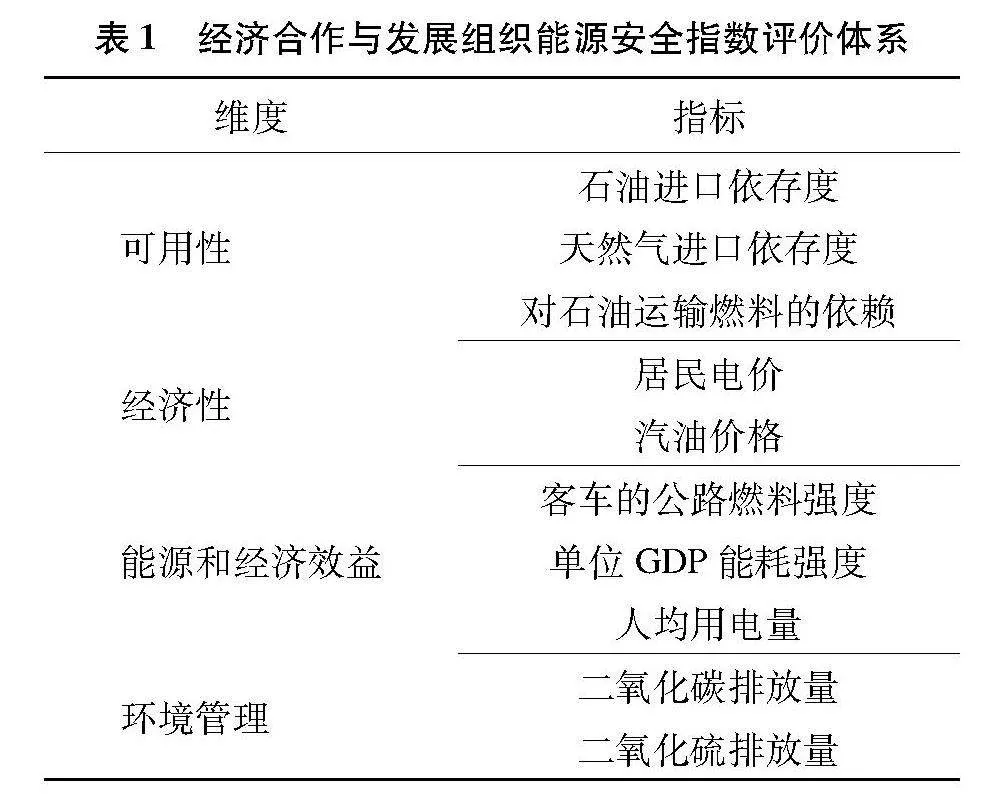

由于能源安全内涵的广泛性与持续更新性,学界尚未形成对其评价的统一指标或指标体系。较早的能源安全评价模型出现在国际组织内部评价中,如经济合作与发展组织建立了能源安全指数评价体系,该体系采用4个维度来评价其成员国内部的能源安全水平[22](表1)。

近年,国外期刊关于中国能源安全评价的论文也在增加,如LI等从能源供应维度的可用性和稳定性、能源使用维度的可持续性和可接受性、政策维度和市场维度的外部影响三个方面构建能源安全评估体系,采用次序关系法和熵权法相结合的方法,对30个省份的省级能源安全进行评价[23]。YANG等根据DPSIR模型,构建了包括能源安全驱动力、能源安全压力、能源安全状况、能源安全影响和能源安全响应5个维度的能源安全评价指标体系,并利用熵权TOPSIS模型对2010—2019年中国能源安全进行评价。结果表明,经济增长、城镇化等驱动力给能源安全带来巨大压力,能源安全改善趋势未能持续,进而对人类生产生活和环境产生了负面影响,而政府也未能采取足够有力的措施应对这一挑战;同时,我国能源安全总体水平较低,但已达到“基本安全”水平,并不断提高[24]。

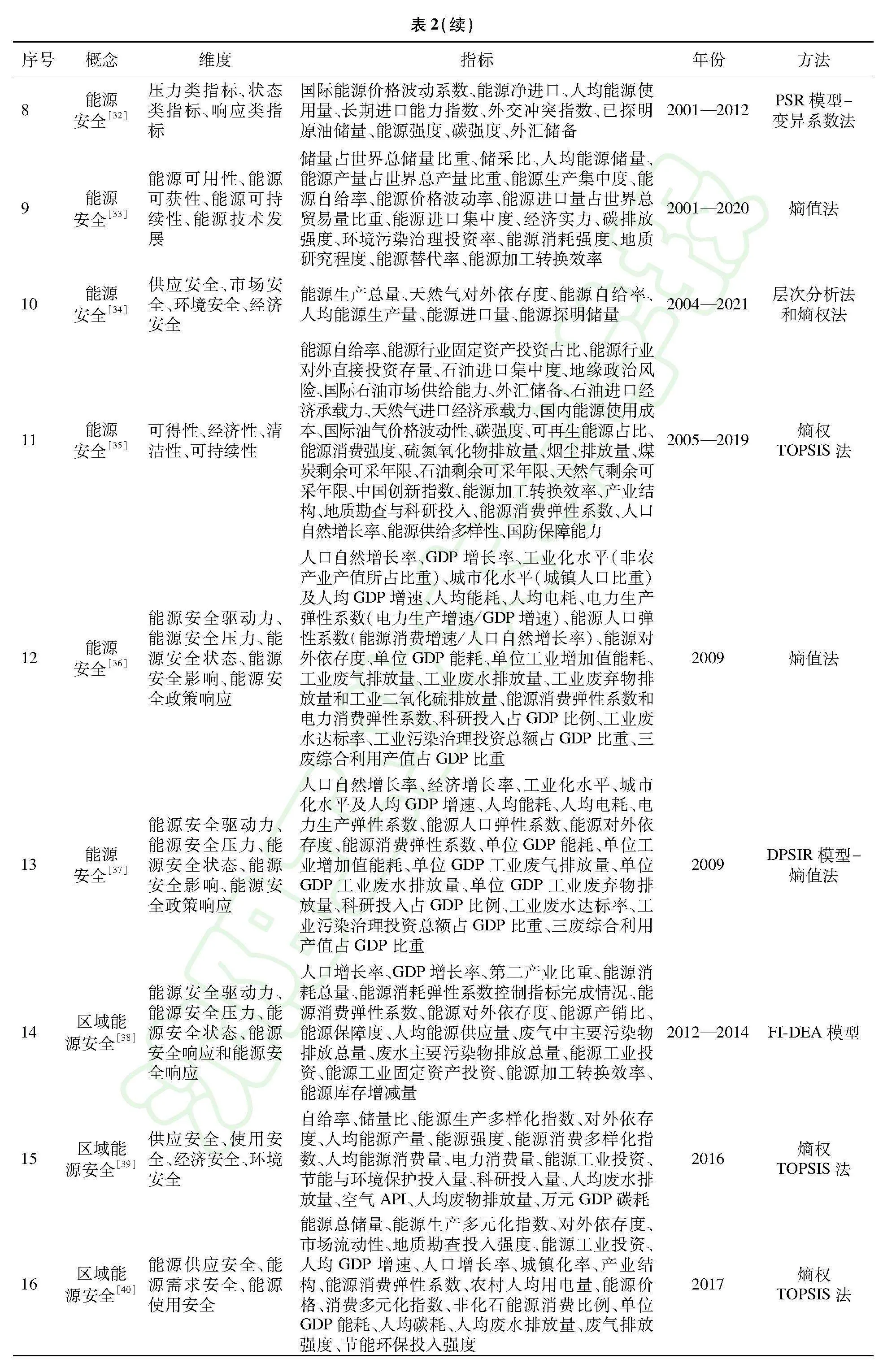

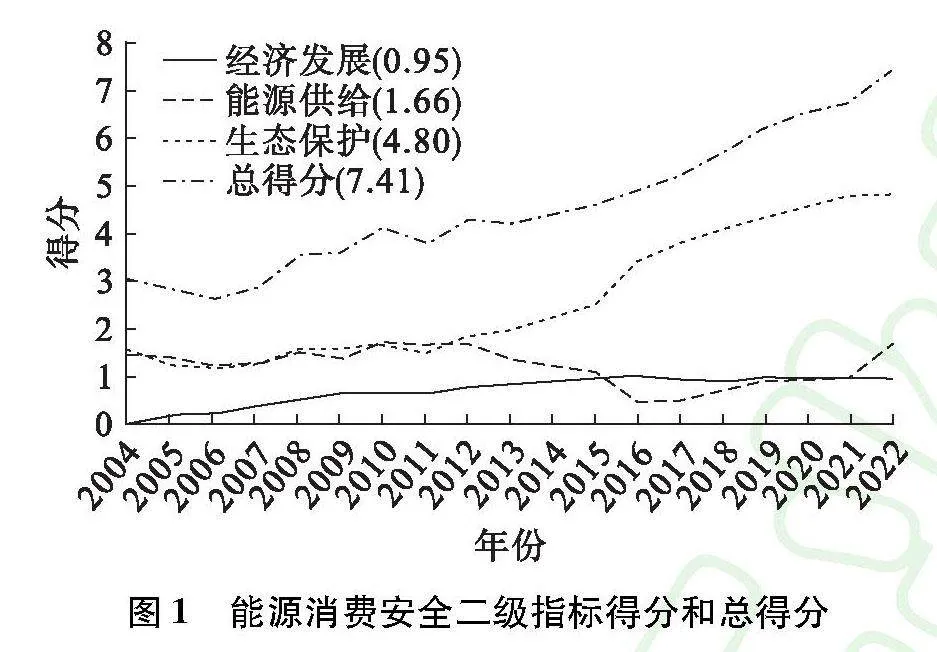

我国学者运用多种指标体系和测量方法对能源安全情况进行测度(表2)。从内容来看,这些测度分为两类:一类测量国家整体能源安全,通常涉及较长的时间跨度,通过时间的变迁对我国能源安全形势进行纵向比较;另一类测量我国区域能源安全,一般从某一特定年份数据入手,对各区域能源安全情况进行横向比较。两类评价指标均涵盖能源供给、消费、经济、环境等多个领域,因此能够较为全面地反映国家或者各地区的能源安全状况。从计算方法来看,研究方法以熵权法、PSR模型、因子分析法等为代表,但较多学者选择通过多种方法组合的方式来评价能源安全,以提高结论的科学性。不同方法具有不同的适用性,因此需要结合具体实际来选用。

二、能源消费安全内涵阐释

(一) 能源消费安全内涵

梳理“能源安全”与“能源消费”研究的历史脉络,能源消费安全的内涵应明晰如下几点:其一,从概念界定上,应将“能源使用安全”概念与“能源消费安全”概念统一为“能源消费安全”;其二,从研究视角上,为精准把握新时代能源消费安全实践中面临的实际问题,应区别于传统能源安全的宏观研究,聚焦能源消费安全展开具体研究;其三,从评价内容上,应围绕能源消费安全,将能源供给因素纳入评估体系中。

基于此,本文将能源消费安全内涵界定为:能源消费安全是指一个国家和社会在能源消费方面的特定水平,其所产生的正效用达到一定水准,负效用受到一定约束的状态。其具体表现为:首先,能源消费总量应控制在国家能稳定且可持续提供的能源供给总量之内;其次,能源消费应在一定程度上拉动经济增长、促进社会发展;最后,能源消费所产生的负效用不得对人类生存环境构成威胁。

(二) 能源消费安全相关概念辨析

为深入阐释能源消费安全内涵,本文通过对比关联分析能源安全、能源供给安全与能源消费安全概念,厘定能源消费安全概念边界,明晰能源消费安全内涵与外延。

对比能源安全与能源消费安全概念,可以发现,能源消费安全脱胎于能源安全,是能源安全的重要支撑,与能源安全正相关。但从部分和整体的关系上看,能源消费安全不等同于能源安全,两者差异具体表现为:其一,所属层次不同。能源安全涵盖能源供给安全、能源消费安全、能源技术安全、能源体制安全和国际能源合作全方位全领域;而能源消费安全是隶属能源安全的一个分支,是能源安全在能源消费领域的具体体现。其二,发展目标不同。新时代能源安全要求能源资源供应有保障、消费可持续、环境可负担、经济可承受;而能源消费安全则侧重要求在以可控能源消费带来经济发展的同时减少对生态环境的破坏。其三,治理策略不同。能源安全的治理涉及全领域、系统的战略,我国为保障能源安全提出了“四个革命、一个合作”能源安全新战略,即从能源消费、供给、科技、体制和合作共五个方面保障能源安全;而能源消费安全的治理任务是非系统性的,更多是回应我国经济社会发展的具体要求,从拉动国民经济增长到控制能源消费总量、实现可持续发展,再到如今控制碳排放总量与强度、实现能源高质量发展,治理任务不断深化,能源消费安全要求不断提升。同时,能源消费安全与能源安全紧密联系:其一,能源安全是能源消费安全的主导,能源消费安全是能源安全的重要组成部分;其二,与能源供给安全相比,保障能源消费安全更能直接促进能源总体安全的实现;其三,能源消费安全与能源安全的最高目标同向同行,皆旨在维护我国总体国家安全。

辨析能源安全、能源供给安全与能源消费安全,可以发现,能源供给安全不仅是能源安全内涵中的首要内容,更是核心内容。能源供给安全重点关注能源产业链上游,如能源勘探、能源生产、能源加工、能源储运和能源贸易等领域,追求从能源总量与能源结构上保障能源的稳定供应;相对而言,能源消费安全侧重于能源产业链下游,如能源使用、能源再加工及生态治理等领域,追求促进经济社会稳定发展和使生态环境免遭破坏。从能源消费安全与能源供给安全的联结来看,能源供给安全是保障能源安全的前提基础,能源消费安全是落实总体能源安全的抓手,以多元稳定的能源供给促进清洁高效的能源消费,是新时代保障我国能源安全的核心任务。

(三) 能源消费安全主要特征

深入分析能源消费安全内涵,可将其特征概括为:能源消费安全功能的底线性、范畴的广域性、保障的约束性和目标的长期性。

一是能源消费安全功能的底线性。这是指能源消费安全在宏观能源安全中发挥底线功能,具体表现为:一方面,要求能源在消费使用过程中降低事故率、提高利用效率、支撑经济快速增长、减少资源浪费;另一方面,则需坚守生态文明底线,控制碳排放,减少能源污染。相对而言,能源消费安全是维护整体能源安全的底线,而能源供给安全、技术革新、制度改革和国际合作的目标均为拉升高线。

二是能源消费安全范畴的广域性。这是指能源消费贯穿工业、建筑、交通、公共机构、居民生活等经济社会发展全领域。通常而言,能源供应仅涉及各级能源管理部门和能源供应产业链条上的各企业,而能源消费安全则具有更广泛的覆盖范围,因此对其深入研究尤为必要,对其评价也更具挑战性。除领域广泛性外,能源消费安全涉及各领域的多个层面,以工业生产为例,从工业原料加工到工业品运输销售再到工业制品回收利用,每一个环节都涉及能源消费安全。

三是能源消费安全保障的约束性。这是指能源消费总量与能源消费结构同时受到能源供给的制约。鉴于我国“一煤独大”的资源禀赋、较高的能源对外依存度以及与日俱增的能源消费总量,在考察能源消费安全过程中,需要充分考虑能源供给对其约束作用。

四是能源消费安全目标的长期性。这是指我国保障能源消费安全非一日之功,而是一项长期而艰巨的任务。相较于能源供给安全,能源消费安全的目标更为宏观和艰巨:在积极顺应全球能源发展趋势,推动清洁低碳转型,努力实现“双碳”目标的背景下,我国面临的能源消费安全问题尤为突出。由于长期对煤炭消费过度依赖以及新能源利用规模相对不足,我国能源清洁化、低碳化转型的进程在短期内难以完成。因此,落实能源消费安全目标将成为保障我国能源安全的长期性任务。

三、能源消费安全指标体系构建与指标测算

本文基于能源消费安全定性分析,构建我国能源消费安全指标体系,运用熵权法客观赋权并导入我国近20年数据验证指标体系科学性。

(一) 能源消费安全指标体系构建

基于能源消费安全内涵,遵循目的性、科学性、系统性、可操作性的原则,把握能源消费安全特征,兼顾能源安全与能源供给安全理论分析结论,构建由能源供给、经济发展和环境保护3个维度12个指标构成的能源消费安全评价体系(表3)。本文所采用的指标参考范爱军等[28]、李红等[30]构建的能源安全评价指标体系,并运用熵权法测算其客观赋权情况。

本文通过选取2004—2022年《中国统计年鉴》中能源消费总量、能源供给总量、能源进口总量、一次能源生产总量及其构成等数据,计算能源自给率、能源对外依存度、能源供需比、能源供应多样性指数,构成能源供应维度;通过选取能源消费弹性系数、能源加工转换效率及计算能源消费总量与单位国内生产总值,构成单位GDP能耗,构成经济发展维度;通过选取能源消费总量及构成测算煤炭、石油和清洁能源消费比重,选取二氧化硫排放总量,在世界银行数据库中选取二氧化碳排放量,构成生态保护维度。在数据采集过程中,部分指标存在数据缺失等情况,如二氧化碳排放量、能源加工转换效率等,对其主要采用计算年均增长率趋势的方式进行补充,对于趋势不明显的缺失数据指标,采用均值计算方法填补。二级指标说明:

1. 能源供给

包括能源自给率、能源对外依存度、能源供需比、能源供应多样性指数4个指标。能源自给率是国家自主生产的能源总量占能源消费总量比重;能源对外依存度是国家进口能源总量占能源消费总量比重;能源供需比是国家可供能源消费总量与能源消费总量的比值,比值越大,我国能源消费越安全;能源供应多样性指数是各类一次能源生产在能源供给中占比的综合值,该指数越大,能源多样性程度越高,能源消费选择越充裕。

2. 经济发展

包括单位GDP能耗、能源消费弹性系数、能源加工转换效率3个指标。单位GDP能耗反映我国经济增长对能源的利用程度,是反映经济结构与能源利用效率的主要指标;能源消费弹性系数反映经济增长速度与能源消费增长速度的关系;能源加工转换效率是反映加工转换过程中能源利用程度的指数。

3. 生态保护

包括煤炭消费比重、石油消费比重、清洁能源消费比重、二氧化碳排放量、二氧化硫排放量5个指标。煤炭、石油和清洁能源共同构成我国能源消费结构,各类能源的消费比重决定了我国能源消费水平以及对生态环境的影响程度;能源利用所产生的二氧化碳和二氧化硫排放量越高,对生态环境造成的影响就越大,越不利于实现能源消费的清洁低碳发展。

作用方向说明:“+”代表该指标对能源消费安全具有正向积极作用,该指数的增长有助于能源消费安全水平的提高;“-”代表该指标对能源消费安全具有负向消极作用,该指数的增长会降低能源消费安全水平。

(二) 能源消费安全指标体系测算

常见的权重确定方法为主观赋权法和客观赋权法两种,本文所采用的是客观赋权法中的熵值法。客观赋权法相较于主观赋权法具有较强的客观性和数学理论依据。熵权法依据客观资料综合考察多对象、多指标,通过计算指标的信息熵,根据指标的相对变化程度对系统整体的影响来确定指标的权重。对于本文所选取的12项指标,其信息熵值越小,指标的离散程度越大,则该指标对能源消费安全的权重就越大,反之则该指标对能源消费安全的权重就越小。

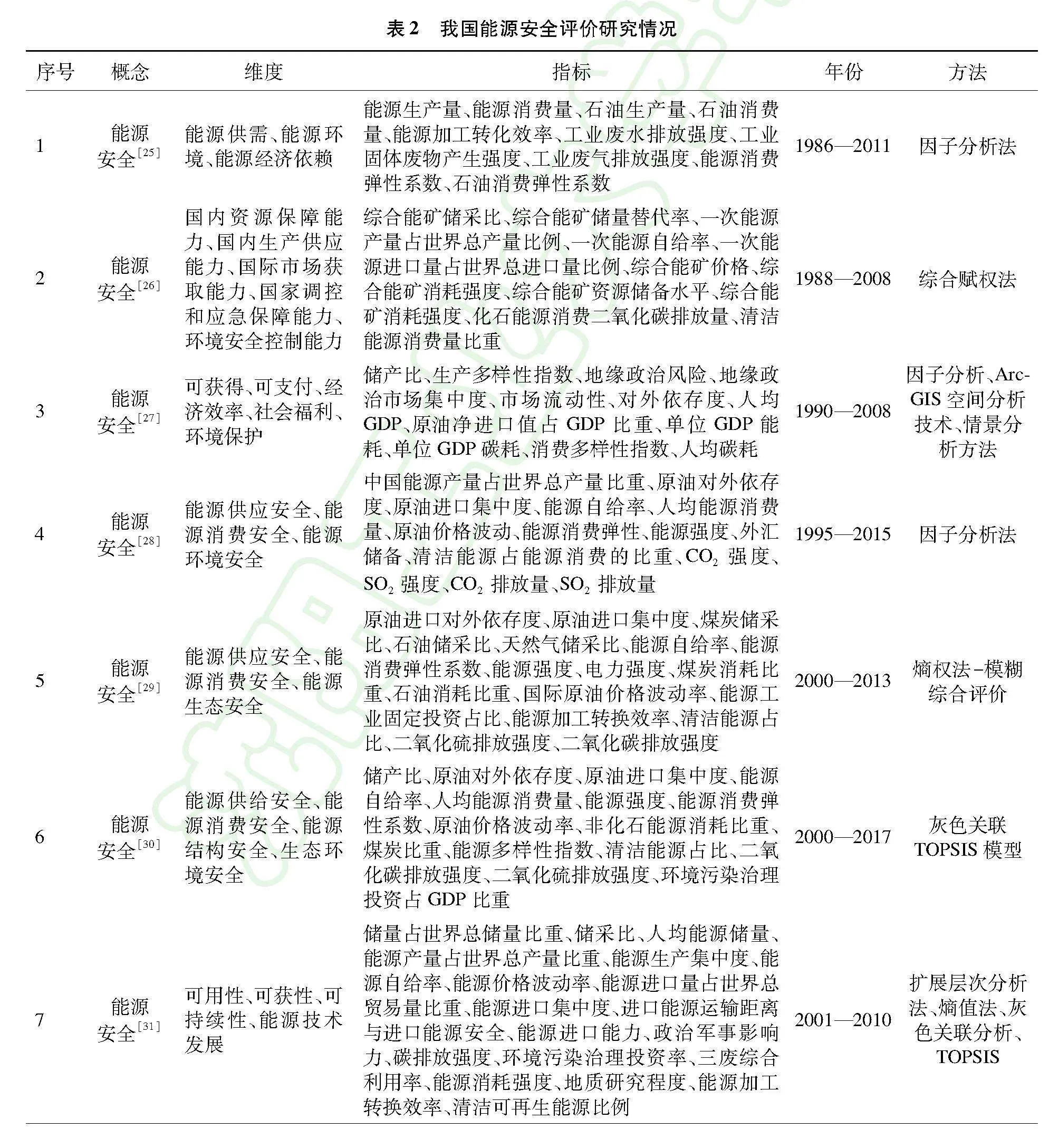

其计算步骤如下:

假设有m个被评对象,n个被评指标,Xij为第i个样本的第j个指标的数值(1≤i≤m,1≤j≤n)。

数据标准化处理:由于各指标的量纲、数量级及指标的正负取向均有差异,需对初始数据进行预处理。本文以极值法处理。

正向指标计算公式为

X′ij=Xij-min{Xj}max{Xj}-min{Xj}" (1)

负向指标计算公式为

X′ij=max{Xj}-Xijmax{Xj}-min{Xj}" (2)

为确保熵值求权时对数运算有意义,需按式(3)对数据进行平移处理,即

Xij=X′ij+α" (α=0.0001)" (3)

计算第j项指标的第i个值的比重为

Pij=Xij∑ni=1Xij" (4)

式中:Pij为第i个参评对象第j个评价指标的标准化值;Xij为第i个参评对象第j个评价指标的原始值。

计算第j项指标的信息熵

ej=-K∑ni=1PijlnPij" (5)

式中:K=1lnn是非负常数;0≤ej≤1。

信息熵冗余度的计算公式为

dj=1-ej" (6)

式中:dj为信息熵冗余度;ej为信息熵。

计算第j项指标的权重

wj=dj∑mj=1dj" (7)

加权求各评价对象的综合水平得分

Si=∑mj=1Pijwj×100" (8)

式中:Si为综合水平得分;Pij为第i个参评对象第j个评价指标的标准化值;wj为第j项指标的权重。

综合得分的高低直接体现了评价对象在各个指标上的表现及其对整体评价的影响程度。综合得分高意味着评价对象在多个评价指标上表现较好,因此在综合评价中占据更有利的地位。这表明评价对象在所考察的各个方面都表现出较强的优势,能够较好地满足评价标准或要求。综合得分低则表明评价对象在某个或某些评价指标上表现不佳,对综合评价的贡献较低。这可能意味着评价对象在某些方面存在不足,需要改进以提高整体表现。

(三) 能源消费安全评价变化趋势与分析

从表3可以看出,在能源消费安全评价体系中,能源供给和生态保护对能源消费安全的影响最为显著,两者的权重分别达到37%和50%。2004—2022年,我国大力提升能源供给保障能力,一次能源生产量由206108万吨标准煤增长至466000万吨标准煤,年均增长6.63%;清洁能源领域发展迅速,风能、太阳能发电装机容量均位居世界首位;多轮驱动的能源供给体系逐步完善,能源自给率常年保持在80%以上。同时在生态保护方面,我国加快调整能源消费结构,降低化石能源消费比重,煤炭消费占能源消费总量比例下降14%,清洁能源消费占比提升16%,可再生能源占比提升9.9%;二氧化硫排放得到有效控制,排放量从2004年的2254.9万吨减少至2022年的243.52万吨,下降89.2%。然而相较而言,经济发展对能源消费安全的影响略小,仅占13%的权重。尽管我国单位GDP能耗水平已得到有效控制,但总体能效较世界平均水平仍有差距,且经济发展多依赖于能源消费,能源加工转换效率提升有限。为提升我国能源消费安全水平,必须将提高能源利用效率作为发展的重点环节,力求以低能源消费支撑经济快速发展。

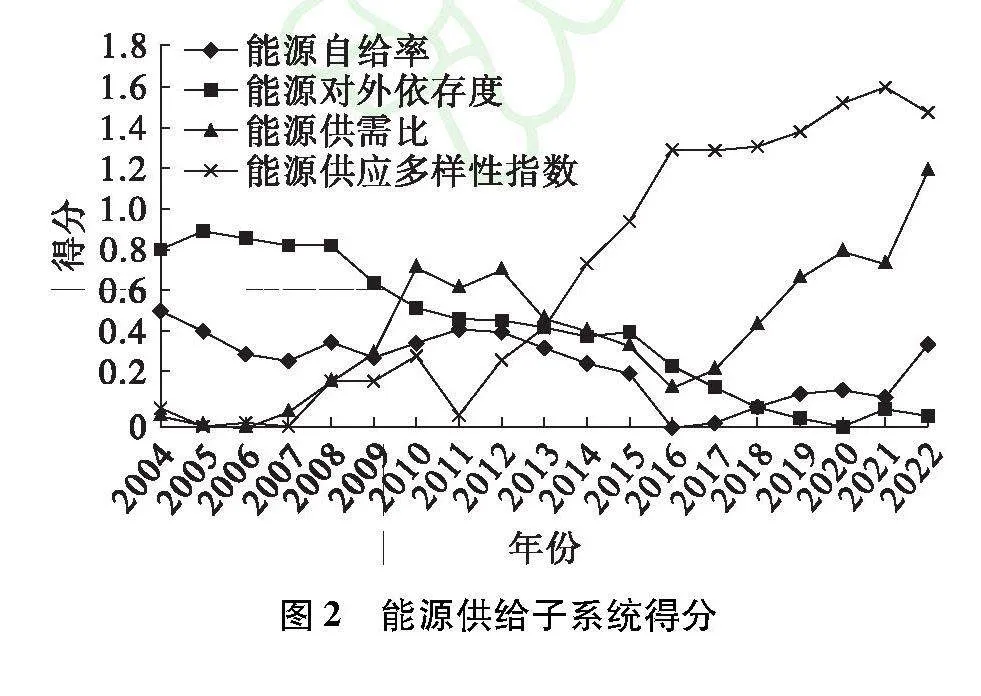

从图1来看,我国能源消费安全得分总体提高,从2004年的3.01分上升至2022年的7.41分,年均增长7.68%,说明我国能源消费安全水平总体水平持续上升。从三个二级指标来看,2022年能源供给、经济发展和生态保护得分分别为1.66、0.95和4.80。其中:能源供给的综合得分由1.46上升为1.66,总体提升13%;经济发展得分由0.15上升至0.95,年均增长29.6%,提升幅度最大,但总体得分水平较低,有较大的发展空间;生态保护得分由1.55上升至4.80,提升209%,年均增长11%,得分为3个指标中最高,且年均增长幅度也超过平均值。

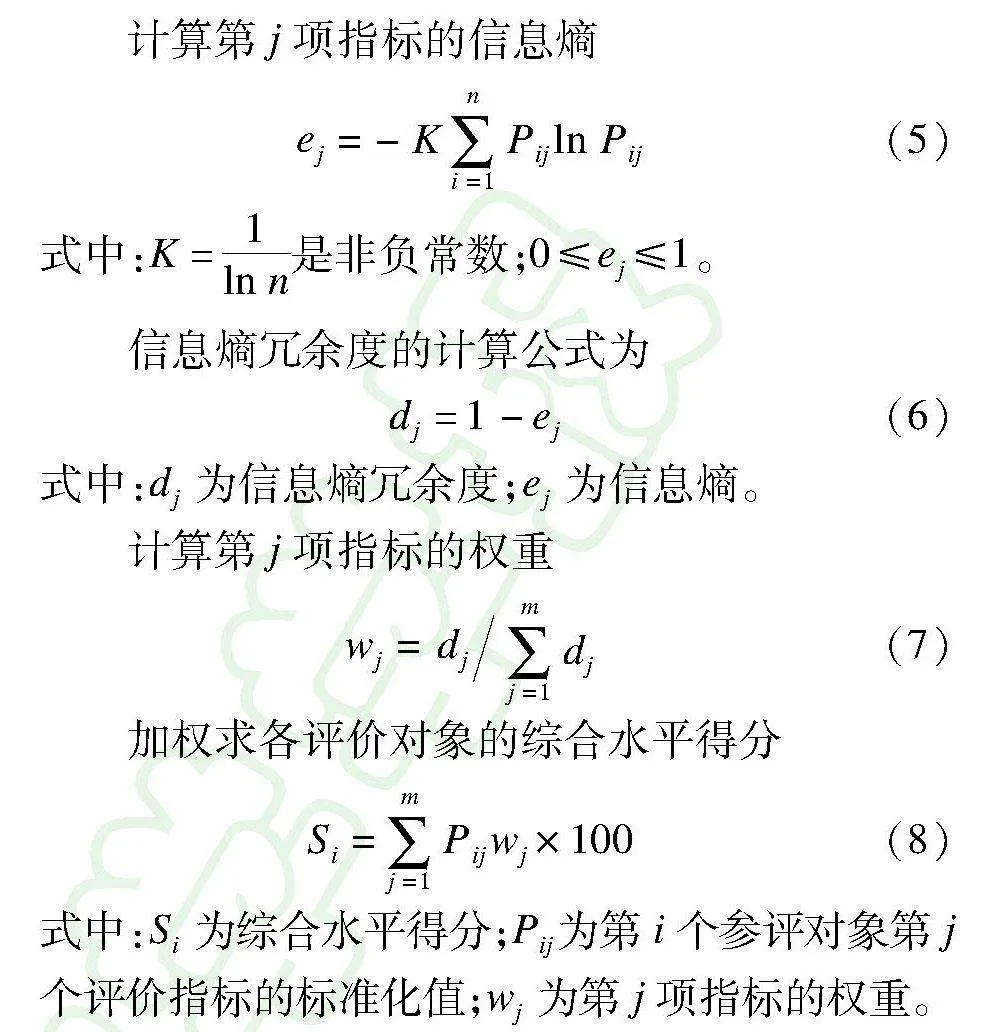

从图2来看,能源供给的4个子系统当中,能源对外依存度的评价得分总体下降,能源供应多样性指数总体上升,能源自给率和供需比指数较为波动。其中:能源依存度得分年均下降4.8%,说明能源进口规模的提高也带来了能源安全风险的上升;能源供应多样性指数提升幅度明显,年均增长81.9%,在多轮驱动的能源供给格局下,提高能源供应多样性是我国实现能源消费结构转型的前提基础。

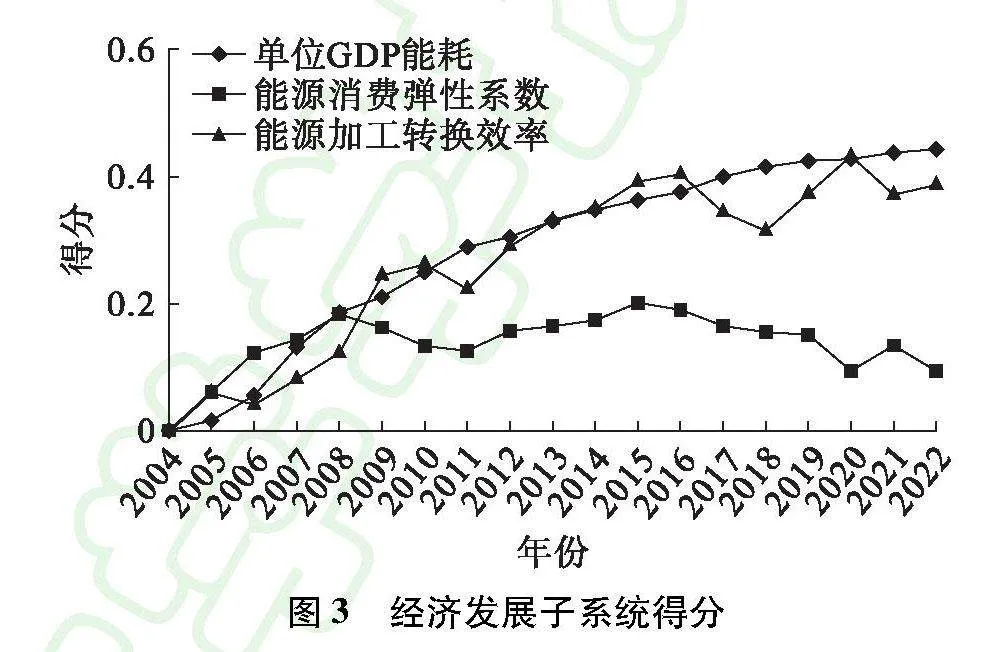

从图3来看,经济发展的3个子系统当中,2022年单位GDP能耗、能源消费弹性系数和能源加工转换效率的得分分别为0.46、0.10和0.40,单位GDP能耗和能源加工转换效率总体提高,年均增长率为26%和39%,能源消费弹性系数总体呈现波动状态。综合来看,三者总体得分较低,这表明我国在提升能源利用效率,减少能源浪费方面还有较大发展空间。

从图 4来看,在生态保护的5个子系统当中,煤炭、清洁能源消费比重及二氧化硫排放量得分总体增长,年均增长分别为32.7%、46.0%和31.0%,表明我国在控制煤炭消费比重、扩大清洁能源消费比重及降低二氧化硫排放量方面成果显著。石油消费比重得分表现不佳,在总体波动中有所下降。而二氧化碳排放量得分总体下降,年均下降45%,表明我国对于二氧化碳排放量的限制有待进一步深化。

四、结论与建议

能源安全研究迄今已有40余年历史,为应对国际能源安全危机对我国能源安全理论研究的挑战,本文尝试厘定能源消费安全的内涵并分析其特征,这在我国理论界尚不多见。为加强这一内涵对实践现象的解释力,本文尝试构建能源消费安全指标体系并采用熵权法对能源消费安全指标体系进行赋权。

赋权结果表明,能源消费安全影响因素由高到低依次为生态保护、能源供给与经济发展。将2004—2022年相关数据导入指标体系,结果表明:一是从总体上看,18年间我国能源消费安全情况总体向好,综合得分翻倍;二是从结构上看,生态保护优于能源供给优于经济发展;三是从增长幅度上看,生态保护的提升速度最快,其次是经济增长,能源供给的增长相对较慢;四是在18年间能源供应多样性指数、能源供需比、单位GDP能耗、能源加工转换效率、煤炭消费比重、清洁能源消费比重和二氧化硫排放量指标持续向好,能源自给率、能源消费弹性系数和石油消费比重呈现波动,能源对外依存度和二氧化碳排放量得分持续下行。

据此,建议采取如下对策:

一是统筹国内与国际,打造以新能源为主的多轮驱动能源供应体系。在国内,充分发挥煤炭的“压舱石”作用和煤电的基础性调节性作用,提高煤炭利用水平,加快石油资源勘探开发,扩大可再生能源利用规模,全面构建风、光、水、核等清洁能源多轮驱动的供应体系;在国际上,时刻把握国际能源局势变化,扩大同能源出口国合作,同时减少对局势动荡地区的能源依赖程度,充分开展同“一带一路”共建国家能源合作,实现能源来源地和能源进口渠道多样化,为能源消费安全保障提供坚实基础。

二是统筹节能与增效,提升能源利用效率与经济发展质量。以工业、建筑业、交通运输业、公共机构等重要领域为节能重点领域,遏制资源浪费和不合理消费,在全社会形成节能的良好风气。加快新能源技术、降碳技术、节能技术攻关,提升能源利用水平,以更低的能源消费支撑经济高质量发展,促进产业绿色化、数字化、智能化,以更先进高效的能源技术带动产业绿色、健康发展。

三是统筹转型与安全,保障能源安全与落实“双碳”目标齐头并进。能源转型切忌急于求成,反对“眉毛胡子一把抓”。立足“富煤、贫油、少气”的基本国情,坚持“先立后破”能源转型思路,强调以“立”为先,先“立”可再生能源利用规模、化石能源利用水平,后“破”化石能源利用规模,以降低碳排放水平。在此过程中,应注重化石能源与可再生能源互为支撑,逐步推进能源消费革命,以持续稳定保障我国能源消费安全。

由于水平有限,本文研究还存在指标体系维度粗糙、赋权方法单一和数据不完善等问题,未来笔者将以此作为立足点不断钻研,期待为我国能源安全理论研究提供更具实践意义的观点。

参考文献:

[1]习近平.在二十届中央政治局第十二次集体学习时的讲话 [N].人民日报,2024-03-02(1).

[2]IEA.What is energy security? [EB/OL].[2024-05-13].https://www.iea.org/topics/energy-security.

[3]YERGIN D.Energy security in the 1990s [J].Foreign Affairs,1988,67(1):110-132.

[4]ABBASI N M.Energy security and europe [J].Strategic Studies,2008,28(2):129-154.

[5]WINZER C.Conceptualizing energy security [J].Energy Policy,2012,46(1):36-48.

[6]DUTTON J,FISCHER L,GAVENTA J.Infrastructure for a changing energy system: the next generation of policies for the European Union [R].E3G,2017:20-25.

[7]苏飞,张平宇.中国区域能源安全供给脆弱性分析 [J].中国人口·资源与环境,2008,18(6):94-99.

[8]薛静静,沈镭,刘立涛,等.中国能源供给安全综合评价及障碍因素分析 [J].地理研究,2014,33(5):842-852.

[9]张雷.中国能源安全问题探讨 [J].中国软科学,2001(4):7-12.

[10]杨泽伟.我国能源安全保障的法律问题研究 [J].法商研究,2005,22(4):19-25.

[11]黄维和,韩景宽,王玉生,等.我国能源安全战略与对策探讨 [J].中国工程科学,2021,23(1):112-117.

[12]侯梅芳,葛苏,程小岛.新形势下中国能源安全的内涵、挑战和举措 [J].天然气工业,2022,42(9):157-165.

[13]CHENG B S.An investigation of cointegration and causality between energy consumption and economic growth [J].The Journal of Energy and Development,1995,21(1):73-84.

[14]SIDDIQUI R.Energy and economic growth in Pakistan [J].The Pakistan Development Review,2022,43(2):175-200.

[15]GUTTORMSEN A G.Causality between energy consumption and economic growth [J].The Journal of Energy and Development,2007,33(1):1-22.

[16]马千里,李倩.辽宁省能源效率、能源消费与经济增长的动态关系 [J].沈阳工业大学学报(社会科学版),2020,13(2):145-152.

[17]黄汉江.建筑经济大辞典 [M].上海:上海社会科学院出版社,1990:635.

[18]高建良,黄毅,欧雪银.能源安全约束下的能源消费模式转换问题探讨 [J].湖北经济学院学报,2009,7(2):55-59.

[19]吴裕根,王佟,苗琦,等.中国能源消费形势分析及能源安全体系建设 [J].中国煤炭地质,2024,36(3):38-42.

[20]孟凡生,李美莹.我国能源消费影响因素评价研究——基于突变级数法和改进熵值法的分析 [J].系统工程,2012,30(8):10-15.

[21]李晶.中国能源消费与经济高质量发展的关系及影响研究 [J].现代经济探讨,2022(4):11-20.

[22]梁金强,刘丹竹,徐庶亮,等.“双碳”目标下能源安全定量评价方法 [J].化工进展,2022,41(3):1622-1633.

[23]LI J C,WANG L N,LIN X S,et al.Analysis of China′s energy security evaluation system:based on the energy security data from 30 provinces from 2010 to 2016 [J].Energy,2020,198:117346.

[24]YANG B,DING L J,ZHAN X Y,et al.Evaluation and analysis of energy security in China based on the DPSIR model [J].Energy Reports,2022,8(4):607-615.

[25]郭伟,张宇,张彤.基于因子分析和3西格玛法则的中国能源安全评价 [J].西安工程大学学报,2013,27(5):648-654.

[26]吴初国,刘增洁,崔荣国.能源安全状况的定量评价方法 [J].国土资源情报,2011(1):40-44.

[27]刘立涛,沈镭,高天明,等.中国能源安全评价及时空演进特征 [J].地理学报,2012,67(12):1634-1644.

[28]范爱军,万佳佳.基于因子分析法的中国能源安全综合评价 [J].开发研究,2018(2):91-97.

[29]彭红斌,路畅.我国能源安全问题研究——基于模糊综合评价方法 [J].中国能源,2016,38(8):10-16.

[30]李红,智硕楠.新常态下中国能源安全动态研究——基于灰色关联TOPSIS模型 [J].生态经济,2020(8):57-62.

[31]余敬,王小琴,张龙.2AST能源安全概念框架及集成评价研究 [J].中国地质大学学报(社会科学版),2014,14(3):70-77.

[32]胡剑波,吴杭剑,胡潇.基于PSR模型的我国能源安全评价指标体系构建 [J].统计与决策,2016,32(8):62-64.

[33]尹伟华.新时期我国能源安全评价指标体系构建及评估 [J].中国物价,2022(4):109-112.

[34]吴传清,赵豪.“西气东输”工程建成以来中国区域能源安全测度与评价 [J].城市与环境研究,2023(1):91-102.

[35]史丹,薛钦源.中国一次能源安全影响因素、评价与展望 [J].经济纵横,2021(1):31-45.

[36]陈兆荣.基于DPSIR模型的我国区域能源安全评价 [J].山东工商学院学报,2013,27(1):66-70.

[37]陈兆荣,雷勋平.基于熵权可拓的我国能源安全评价模型 [J].系统工程,2015,33(7):153-158.

[38]胡健,孙金花.能源消耗弹性控制下的区域能源安全动态评价 [J].安全与环境学报,2016,16(5):25-30.

[39]孙涵,聂飞飞,胡雪原.基于熵权TOPSIS法的中国区域能源安全评价及差异分析 [J].资源科学,2018,40(3):477-485.

[40]孙贵艳,王胜.基于熵权TOPSIS法的我国区域能源安全评价研究 [J].资源开发与市场,2019,35(8):1025-1030.

Index system construction and empirical study of

energy consumption security in China

QIAN Jianhua, ZHAO Jinghao, SHAO Hongzhu

(School of Marxism, Liaoning Petrochemical University, Fushun, Liaoning 113005, China)

Abstract: China′s energy consumption faces some difficulties, such as the rigidity of environmental constraints, the high proportion of fossil energy consumption, and the low efficiency of energy utilization, etc. The relevant research results are reviewed, and the connotation and characteristics of energy consumption security is explained. It is believed that energy consumption security is a specific level of energy consumption of a country and society, that is the positive utility generated reaches a certain level, and the negative utility generated is subject to certain constraints. Its main characteristics are the bottom line of energy consumption security, the wide area of the scope, the constraint of the guarantee, and the long-term nature of the goal. Accordingly, an energy consumption security index system is built of 12 indicators in 3 dimensions: energy supply, economic development and ecological protection, and entropy weight method is used to give weights to the energy consumption security system and the comprehensive score is measured. The research results show that: the overall level of energy consumption security in China from 2004 to 2022 shows a slow trend of improvement, and the proportion of ecological protection, energy supply and economic development are 3 main influencing factors on the overall level of energy consumption security.

Key words: energy security; energy consumption security; energy security evaluation; entropy weight method; index system

(责任编辑:靳文凯)