语文课程中教学单元与单元教学的厘定

2023-12-29张伟平绵阳师范学院文学与历史学院上海师范大学教育学院

张伟平|绵阳师范学院文学与历史学院,上海师范大学教育学院

一、问题的提出

自语文学科单独设科以来,历经百余年,语文课程内容在组织形式上的变化始终伴随着其研究进程。从最初的“课文”到20世纪20年代的“单元”,再到21世纪的“模块”“专题”,语文课程内容的组织形式逐渐从模糊走向清晰,从单一走向多元。这不仅深刻影响了我国语文教材的编写,也带动了语文课程观念的不断反思与革新。《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“《课程标准》”)首次以“学习任务群”的形式陈述课程内容,一改以往课程标准中有“设计思路”而无“课程内容”的面貌,同时打破阅读、写作、交流等常规语文学习领域的划分,对学习方式进行再度探索,掀起了有关语文课程内容及其组织形式的新一轮改革高峰。与统编版高中语文教材配套的教师教学用书中,反复出现“单元”“单元整体设计”“单元组合”“单元学习”等概念,并明确指出“‘学习任务群’就是一种单元教学”[1]。与此同时,对教学中“单元”内涵的持续探寻,以及对语文课程与教学中“单元”的定位,又使得教学单元与单元教学在概念的理解上产生了义域叠加或边界重合等新问题。理论研究和实践教学的严重脱节导致课程改革头重脚轻,甚至有学者发出“冷静”“慢下来”的呼喊。因此,在新一轮课程改革的语境下,我们有必要对以上相关概念进行一次学理上的厘定。

二、教学单元的特征界定

作为学科课程中的“层级单位”之一,“单元”介于课程与课节之间,是组成学科课程的较完整的模块,同时又包含范围更小的课时与学习活动。从学习主体的角度来看,这种层级单位可解释为“学习单元”。但如果从“教学”的特征着眼,则这种学习单元应兼具“教”与“学”双重功能,即研究者常说的“没有‘没有学’的教,也没有‘没有教’的学”。因此,在学习单元基础上,纳入了“教”意涵的教学单元,对学科教学中的“单元”作出了更为准确的描述。也就是说,教学单元是在学科教学过程中,涉及某个主题的学习模块,跨度介于课程和课节之间,时间从几天到几周(通常为3~5周)不等的教学组织单位。除此以外,一个教学单元之所以被称为教学单元,在单元主题、单元目标和单元学习情境中还应表现如下特征。

(一)具有“焦点”的多样态组织

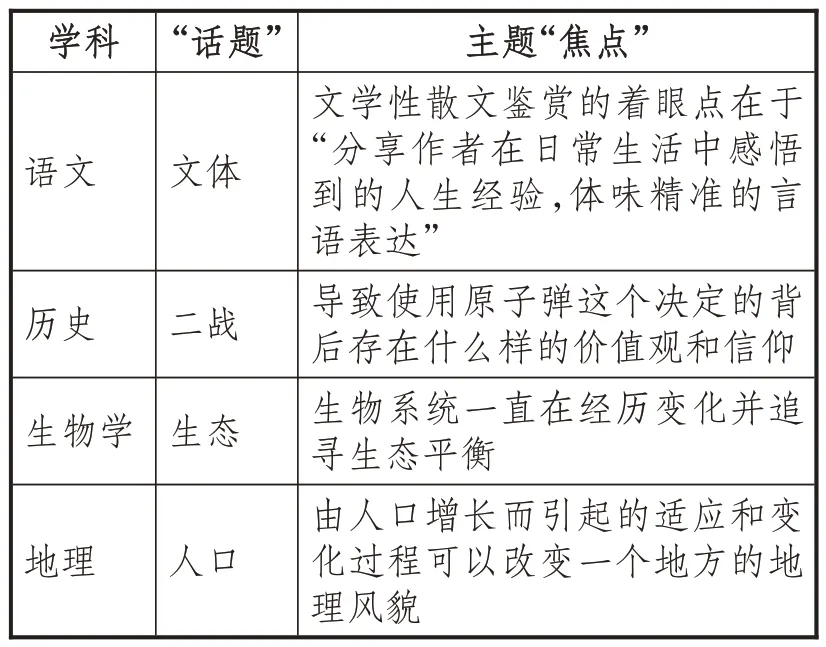

拥有聚焦的“焦点”,是教学单元在单元主题上的重要特征。“焦点”(focus)一词曾被马扎诺用来描述单元设计中的单元主题,“总的聚焦主题是一个教学单元的重要区分特性,它可能是教师在设计单元时所要做的第一个决定,因为它影响着这个单元的其他方方面面”[2],这种描述非常贴切地突出了教学单元的特性。而单元主题代表的是单元的中心思想或主要观点,如罗伯茨对“话题”(topic)和“主题”(theme)作了区分:“话题”是一个被选择的谈话内容;“主题”是将分散的信息整合到一起的“黏合剂”,表明了学习的关键内容,可以是一个词、短语或句子[3]。由于汉语对“主题”一词的模糊译介和运用,造成了教学实践中“主题”与“话题”的混淆。因此,用“焦点”代替单元主题,更能凸显其聚焦性特征。就此而言,“焦点”与安德森所说的“主题重点”(topical emphases)、“主题方位”(topical orientation)以及埃里克森和兰宁所说的“概念聚合器”(concept aggregator)等,更具有内在的一致性。不同学科的“话题”和“焦点”对比示例如表1所示。

表1 不同学科的“话题”和“焦点”对比示例

相较于内容庞杂的“话题”,不同学科中的“焦点”显然更准确地表达了关键的学习内容。我国语文教材长期以主题编排单元,如统编版初中语文教材的单元主题“四季美景”“亲情”“学习生活”等,统编版高中语文教材的单元主题“青春的价值”“知人论世”等。与其他学科相比,虽有一定特色,但用这类宽泛的主题来组织单元,容易造成教学目标和教学内容的随意,这也是许多一线教师面对“单元”无从下手的主要原因。不过,统编版高中语文教材用“学习任务”和“人文主题”双线组元,“学习任务”指向“语文素养”,在一定程度上也起到了聚焦的作用。

围绕“焦点”组织的教学单元可以是多样态的。以知识、问题或探究性活动为不同的“焦点”可以形成多种不同的教学单元组织形态。以知识聚焦的教学单元,目的在于让学生在知识和技能的学习过程中细化和加深理解。埃里克森倡导的“概念为本”教学模式,威金斯和麦克泰格研制的追求理解的“逆向设计”教学模式,均以“大概念”为单元“焦点”,是对知识聚焦的进一步深化。以问题聚焦的教学单元,关键在于将焦点集中于“真实学习任务”之上。梅里尔的“波纹环状设计”及范梅里恩伯尔的“综合学习设计”均是围绕现实生活中的复杂问题或复杂任务设计的教学模式。目前流行的“基于问题的学习”和“基于项目的学习”将“问题”更加具体化,虽同样基于“问题情境”,但前者以解决现实生活的问题为中心,以完成解决问题的方案为终结,后者则以现实问题为驱动,以完成人工制品为终结。《课程标准》中的“学习任务群”就是一种借鉴了“基于项目的学习”而以任务为“焦点”的单元。以探究性活动聚焦的教学单元,目的在于引导学生自主建构一项任务,以此引领自己探索感兴趣的领域。此类单元的关键不在于完成活动计划,而在于通过探究性活动或实验,激发学生学习和探究知识的欲望,最后在完成任务的过程中获得对知识的准确理解。“基于设计的学习”就是聚焦探究性活动而在工程技术领域见长的学习模式。

(二)具有整合特质的目标导向

相对于单课时目标,教学单元的目标在内容整合度上有更高的要求。从教学设计角度来看,一个教学单元应包括教学内容、教学活动和教学环境等基本的单元要素,这些单元要素都应通过目标进行整合。“整合”不是“混合”“综合”或“合并”,而是“一种操作”,能“使不同的、最初分散的因素彼此相互依存,让它们按照某一既定目的、以一种联结在一起的方式运作起来”[4]。

在教学单元中,整合首先意味着“清晰”的目标导向。准确和清晰的目标定位与表述,不仅能向学生传达“我要做什么”“我将学会做什么”的有效信息,也能从整体上统合不同类型的学习结果(学习目标),使散乱的知识、技能、概念、策略等整合在一起。提高目标内容的准确性,与加涅的“目标成分”、布卢姆的“目标分类”以及威金斯和麦克泰格的“学习结果前置”所努力的方向一致。如“感悟自然之美,培养热爱祖国大好河山的爱国情怀”就是一个模糊且缺乏整合力的目标。在这样的目标之下,“教什么(教学内容)”“怎么教(教学活动)”都处于一种不确定的范围,单元要素很难通过相应的联结而整合。而“分析不同时代的作者对秋的独特发现与个性化表达”[5],这个目标不仅对教学内容有所定位,而且对教学活动的指向也比较明确,是一个比较清晰且有整合力的学习目标。

教学单元中,整合还意味着“一致”的目标导向。单元要素应在单元目标的导向下趋于一致。如果缺乏一致性,学生很难知道自己在学什么。如《海底两万里》的某导读设计[6]中,教学活动为“选择书中既含有科学元素又饱含人文情思的情节,探究科幻小说的‘科学美’和‘人文美’,并通过写一副带横批的对联体现”,虽考虑了科幻小说的综合特点和学生语言运用能力的训练,但与教学目标“学会默读和浏览,掌握快速阅读的方法”缺乏明显的一致性。单元要素之间较弱的“一致性”关系,使教学活动等游离于教学目标之外,从而也消解了各个要素的自身功能。

(三)具有“积极卷入”式的问题情境

学习不光在情境中发生,还依赖于学习者在特定情境中的参与地位和投入程度。伊列雷斯用“积极卷入”[7]强调学习者与环境的互动结构。教学中,我们一直强调如何设置某种问题情境来承载学习内容,却忽略了问题情境主体的重要性。教学单元的问题情境应该是一种“积极卷入”式的问题情境,强调学生、教师、学习内容之间的相互关系,关注学习主体对问题情境的参与及操作程度。这与罗日叶针对“教学论问题情境”所提出的“靶向问题情境”具有同质意义。

教学单元中,设置“积极卷入”式问题情境需要把握两个要点:一是基于学情的“真实”;二是把握问题情境的恰当程度。

正如王荣生所说,“‘真实情境’的要点不在于‘情境’(英语中‘情境’是‘环境’‘背景’的意思)而在于‘真实’”[8],在学校教学中,“真实”除了对现实复杂情境的模仿还原(拟真)外,更重要的是基于学情的“真实”。如教学《〈西游记〉精读和跳读》,有的教师设置“唐僧师徒四人穿越到现代,请你从师徒四人中挑选同桌”的情境。这个教学情境虽然增加了虚拟成分,与现实生活有很大距离,但挑选同桌是学校生活中的常见情境,“穿越”也是具有时代气息的话题,容易引起学生的兴趣。个性化的“挑选”情境使学生较易“卷入”,具有具身认知的投入感和代入感,能在不知不觉中拉近古代经典作品和现代生活的距离。学生在完成挑选同桌的任务中还需要对小说中的主要人物和情节进行全面理解和深刻分析,这就在本质上推动了学生的学习。因此,基于学情,让学生能“积极卷入”,是设置问题情境的首要关键点。

学生能否“积极卷入”,还由问题情境的恰当程度所决定。教学设计中,教师可能过于追求新颖而设置复杂程度过高的问题情境。假设一个七年级的问题情境为“搜集古今中外关于亲情和友情的名言、文章及相关评论,对两种感情进行比较,并撰写不少于2000 字的小论文”,由于其涉及的资料比较庞杂,时间跨度较大,论文撰写对思维能力和写作能力的要求也较高,这就是一种太过复杂的问题情境,需要引入太多学生未知的新知识和新技能,容易使学生感到沮丧,进而失去学习的动力。同样,一个太过简单的问题情境也会由于缺乏新鲜感和创造性,而难以调动学生“积极卷入”。语文教学单元中把握好问题情境的复杂程度,可以从文章的长短、类型以及语言的复杂程度等方面多加考量。

三、单元教学的理论溯源、认识误区及方法论特征

(一)单元教学的理论溯源

自20世纪20年代“单元”概念引入我国以来,以“单元”为话题,围绕教材编制和教学方法的讨论,掀起过几次热潮。“单元教学”一词最初出现在20世纪50 年代的教研论文中,80年代开始逐渐成为学界惯常用语。然而,从有关“单元”与“教学”的理论追溯中笔者发现,“单元教学”其实是一个不太规范的用语。在国外的文献资料中,“单元”和“教学”之间往往用“in”“by”“of”等连接,翻译为汉语可以是“用……”或“……的……”。也即是说,单元教学中的“单元”与教学单元中的“单元”含义并不能颠倒置换。前者所指的“单元”,不再是教学组织单位,而是教学组织原则,并正在演化为一种教学理念。

19 世纪前期,赫尔巴特提出“形式阶段理论”,将学生思维及教学程序形式化为可遵循的规律,为后期的“方法论单元”即“教法单元”提供了早期的理论基础。后来同学派的赖因将其改革为“五段教学法”,这更符合实用主义的要求,并由此代替了“形式阶段理论”,但也成为固化、误解甚至摈弃“形式阶段教学法”的肇因。“教法单元”经过在欧美等国家的改革与发展,产生出了各种类型的单元教学模式,被迅速接受和广泛运用,如麦克默里的“典型学习法”、杜威的“反省思维五阶段”、莫里逊的“莫里逊单元教学法”、克伯屈的“设计教学法”、布卢姆的“掌握学习”等。这些单元教学模式虽在侧重点和运用类型上有所不同,但基于“儿童思维段落”划分的理论原则已成为组织教学单元和进行课堂教学的普遍性标准。

20世纪20年代,梁启超提出“不能篇篇文章讲,须一组一组的讲”[9],这种“通盘考虑”的整体教学思维被认为是将“单元”概念引入中国的开端。同时期受西方新兴教学法的影响,语文学界开始对“设计教学法”“道尔顿制教学法”等争相学习和模仿。不过,由于缺乏对“单元”理论的深入探索,仅限于对“教学法”的照搬照用,以“设计教学法”为代表的此类教学法很快就遭到了批判。改革开放初期,学界和一线教学单位开展了对相关单元教学模式的再度引介和实验,如朱绍禹对“莫里逊计划”的介绍和推广,霍懋征等开展的“一次多篇”教学的尝试等。此时期还诞生了众多以“单元教学法”为名的教学操作实验。如果说“一次多篇”的教学实验尚具有本土化单元教学模式探索的意味,那么后来以“单元教学法”为名,但实际受到苏联“凯洛夫教学法”“红领巾教学法”等直接影响的课堂教学法,则是将“单元”异化为了简单的操作性步骤。此后一段时间,因局限于“教学方法”的讨论,对“教学”和“单元”背后的学理观照较少,我国教育界并未形成方法论层面的本土化语文单元教学模式。

21 世纪以来,在学习科学和“核心素养”的带动下,“单元”重获青睐。将“单元”作为整体学习的基本方法,以“单元”的方式看待学习,正逐渐成为一种教学理念。研究者希望通过单元设计,推动课堂学习方式的转型,改变传统课程重结果轻过程的课堂教学现状,对这个问题的探讨也进入到新的理论阶段。

(二)单元教学的认识误区

由于对单元教学的理解程度不一,在理论研究的过程中就不可避免地产生了一些认识误区,因而对其进行分析和澄清成为首要问题。

第一,将单元教学窄化或混同于其他概念。“方法论单元”关注学习活动的整体和过程,体现“思维活动之段落”。被认为是单元教学直接来源的“莫里逊单元教学法”,其宗旨也是“使学生以数日或一周的时间学习一项教材或解决一个问题,以促成其人格发展”[10]。然而,在实际的应用过程中,这种将教学过程作为单元整体的教学观,逐步出现了理解上的偏差。梁启超倡导的以“组”为单位的教学,是站在反对单篇教学的立场上提出来的,客观上说,并非严格意义的“方法论单元”。我国传统的文选向来有分类分组的习惯,加之从20 世纪30 年代开始流行单元型教材编写,语文学科的“单元”不同程度地被教材中不同类型的单元组合所代替。不论是“文体单元”“知识单元”还是“活动单元”“主题单元”,大都仍停留在对知识文选的归类组合上,简单地将过程整体等同于资料分类。这样不仅掩盖了“单元”本身的意义,还会导致“‘单元教学’被等同于‘群文阅读’,进而出现被‘专题教学’‘任务群’‘大单元’等新概念取代或与其并行的现象”[11]。这种误区已经严重影响了语文单元教学的实践。

第二,将单元教学理解为单纯的教学技巧或教学步骤。正如将赫尔巴特学派的“五段教学法”理解为五个阶段性的步骤一样,将单元教学理解为教学的技巧或步骤是单元教学理解的另一个误区。20世纪80年代涌起的诸如“三段……”“七步……”“六环节……”等以“单元教学法”为名的教学实验大多属于此种理解范畴。从赫尔巴特的“形式阶段”到赖因的“五段教学法”,再到莫里逊的“熟练公式”,都绝不仅仅局限于教学步骤的更替。“教法单元”是基于学习理论的教学方法论,若只照搬教学步骤而无视理论,则会使效果适得其反。

第三,将单元教学法视为唯一。以“单元”作为教学设计的单位,在国外中小学教学中比较普遍。一个完整的教学系统均可以被当作一个教学单元,比如王荣生所谈到的“一本书的阅读学习,通常构成一个单元……解决一个现实问题或完成一个实做项目,即一个学习单元”[12]。单元教学法虽是教学单元设计的一种可行的方法模式,值得借鉴,但不是所有的教学单元都必须选择单元教学法。简言之,单元教学法并不是唯一的可指导当下教学的方法。另外,中外对母语学科的研究也有较大差异。语文学科的单元教学法是否存在特殊性,尚需进一步论证,不能因为流行单元教学法而排斥甚至否认其他有效的教学法。

(三)单元教学的方法论特征

赖因用“五段教学法”代替“形式阶段理论”,偏重对学习过程的外显和固化。梁启超等人提出“一组”以反对单篇,则偏重对学习材料的组合。由此可以看到,单元教学从理论肇始,到后来的实际教学应用,由于时代和社会的原因,在不同程度上已然产生了理论本质的歧变以及对其功用内涵的部分误读。“思维活动之段落”作为单元教学的原初意义逐渐被简单易用的现实性操作所代替。相应地,立足于学生本体学习经验,和立足于适应性教学内容的“单元”内涵也部分被遮蔽。如果说阶段式教学法是将单元教学的内在学习机制转化为外在形式的序列变化,那么,单元型教材的编写则是将单元教学的客体内容进行了主观固化。从另一方面来说,这恰恰也反映出单元教学理念自诞生以来,在认知和实行过程中进行准确辨析的难点和症结所在。就本质特征而言,单元教学立足于整体学习,是基于学生个体心理状态和学习效果双向并进的段落式、单位式教学。但具体的段落以及单位的划定方法,又必须不能掩盖其方法论特征。随着学习科学在理论上的不断深入与拓展,以及教学实践重心的转向,单元教学作为方法论,或者说作为教学理念的重要性正在日益得到重视。“大单元”“大概念”对学习主题和学习经验的拢合意图,以及“学习任务群”对课程内容的重构等,都成为单元教学可资依凭的新理论节点。

四、结论

随着课程改革方向在“单元”这一层级的重新定位,“大单元”“大任务”等概念的探讨正方兴未艾。语文教学单元的设计,需立足本土,加强语文教材中的单元开发和教学规划,从主题上聚焦单元内容,从目标上整合单元要素,从情境上凸显学习主体,进而增强学习的参与度。

当下的单元教学,作为具有“整体观”“全局观”的符号表征,其内涵已超出最初的教材编写单位及“形式阶段”意义,而是包含了素养、情境、整合等多重语境的语文学科教学原则。可以说,单元教学是百余年来语文科学化追求的集中体现。然而,语文教学的科学化也要求科学地理解语文学科的单元教学。即使成为一种教学原则,也有适用的范围,无限扩大单元教学的作用不仅会遮蔽语文这门传统学科的学科特性,也会让教师丢掉部分珍贵的教学经验。因此,客观地看待单元教学在语文课程中的地位,显得尤为重要。