个人碳账户视角下消费端碳审计构想

2023-12-28郭颖赵晴

郭 颖 赵 晴

○河北经贸大学会计学院

一、引言

为了应对全球气候变化,我国在推动构建“人类命运共同体”的背景下,基于国情提出了“双碳”目标(碳中和、碳达峰)的重大战略决策。由于居民碳排放在总排放量中占有较大比重,降低居民碳排放也是全球气候变化首要待解决的问题之一,为此,国内在消费端群体设立了碳普惠机制。本文以个人碳账户为切入点,在促进数据合并、提高平台公信力、运用数字技术支持等前提下,对消费端的碳审计思路展开构想分析。

二、个人碳账户的基本内涵

(一)碳普惠机制

个人碳账户是碳普惠机制运行的重要一环。碳普惠机制是国内为促进“双碳”目标的实现,对小微企业、社区家庭和居民个人自愿进行温室气体减排行为(如绿色出行和降低资源消费等)的记录与量化,并给予相应激励的一种碳减排机制。此机制涵盖生活消费、生产消费的各个方面,在这些涉及到碳减排行为中获取“低碳行为数据”并对其进行识别与量化,形成账户中的碳积分资产,以供碳资产所有者兑换奖励、进行公益活动、企业碳抵消等。

(二)个人碳账户

对于个人碳账户还没有一个明确且公认的定义,但从国内平台的设立来看,个人碳账户可以被定义为一种依附于记录平台的个人碳资产。个人碳资产的数据来源主要是通过用户的主动参与、授权平台对个人的减碳行为进行记录与量化。

对个人减碳行为进行量化的承载平台主要分为三大类:互联网平台(例如淘宝的88碳账户)、银行平台(例如中信银行的碳普惠平台)和政府平台(例如深圳市碳普惠统一平台)。拥有碳积分的个人可以使用积分兑换商品优惠券等,甚至实现了通过碳信用提高个人的贷款额度。

三、个人碳账户的发展阻碍

(一)多方碳记录未实现统一整合

目前,碳普惠平台的建立较为分散,个人碳账户作为碳普惠机制运行的一种重要呈现形式,也在多个平台上进行记录。首先,国内设立的个人碳账户平台并没有统一的计量方法,市场上各个平台之间对个人减碳行为的识别标准不同,平台所量化出的碳积分、碳资产并没有得到市场公允性的验证,以至于公信力难以得到提升。其次,个人的减碳行为可能会在多个平台重复记录,若一位用户在不同平台中开设了多个个人碳账户,那么一项减碳行为将可能被多次记录,形成重复资产。当下多个互联网和金融平台未与政府平台进行对接,难以形成公众减排的总碳账本[1]。碳普惠平台之间未能建立统一的标准和联系,这是碳普惠机制发展所必须要解决的问题,也是政府和社会对消费端进行碳审计的阻碍。

(二)碳减排数据构成复杂

个人碳减排行为与企业不同,单笔数量小、笔数多,因此,需要系统地、动态地解决从个人到企业的碳信息链记录问题[2]。根据《公民绿色低碳行为温室气体减排量化导则》(2022年)显示,公民绿色低碳行为减排量化涉及的温室气体包括七种(二氧化碳、甲烷等),并提出了对温室气体减排量化的评估程序,如图1所示。

图1 温室气体减排量化评估程序

《导则》的附录给出了对公民绿色低碳行为涉及衣、食、住、行、用、办公、数字金融等7大类共40种低碳行为。这些绿色低碳行为的应用场景复杂,甚至有些低碳行为在目前难以被平台精准识别,比如自带水杯、减少对酒店一次性用品的使用等。

平台需依据自身的评估系统和数字技术对用户的绿色行为进行识别和减排量化,数据类型和来源的种类较多,使减排行为的量化结果本身存在一定的固有风险,而且居民碳账本的用户过于广泛,难以被审计与监管。

四、消费端碳审计的必要性

(一)碳账户承载平台存在商业意图

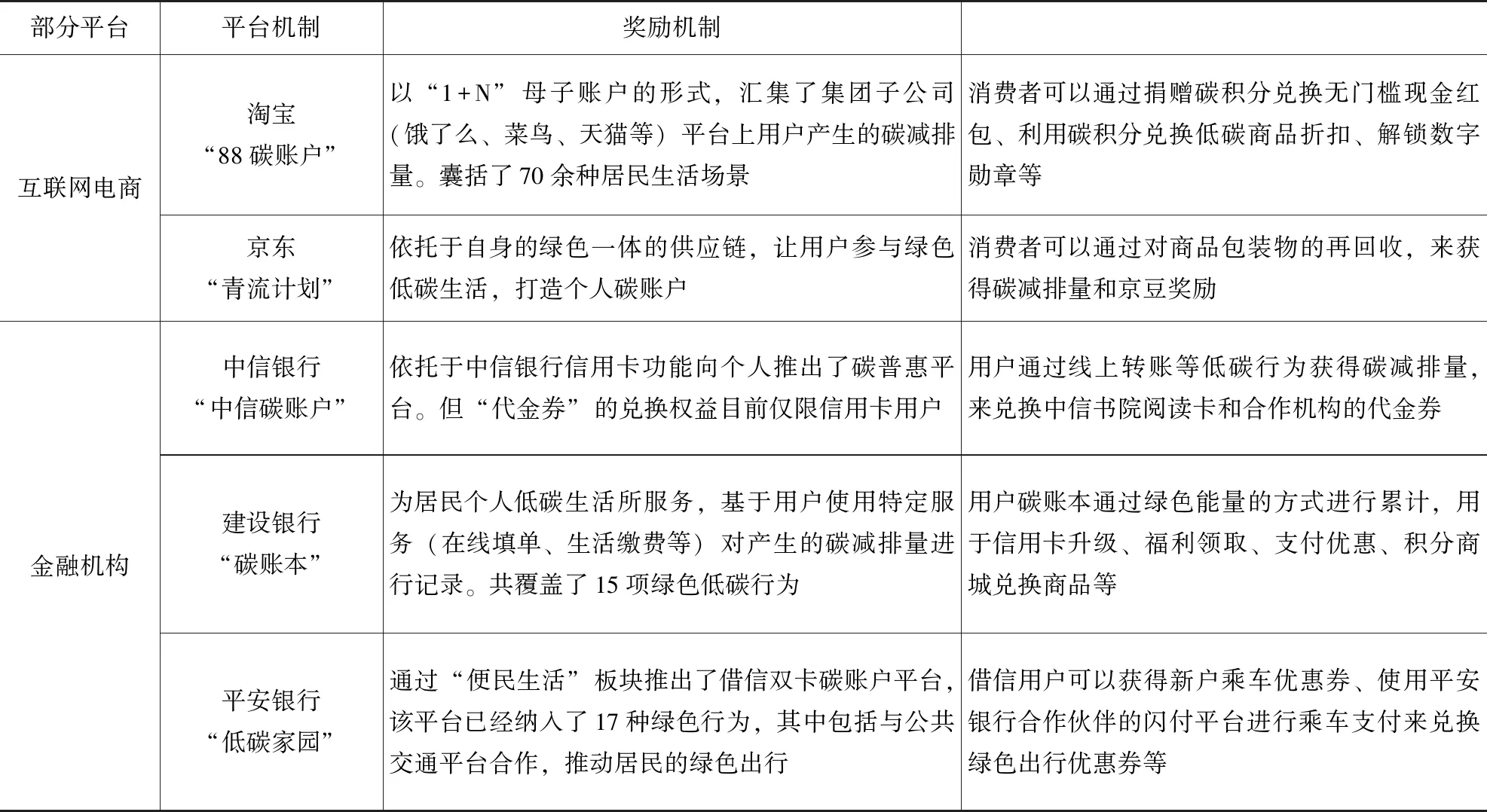

除了政府推出的个人碳账户之外,互联网和金融机构也相继推出了各自的个人碳账本,相关情况如表1所示。

表1 国内部分“个人碳账户”相关运作机制

目前来看,社会平台推出的个人碳账户积分都只限于兑换自身平台和其合作机构的优惠与权益。这种个人碳账户模式在推动全民参与绿色减排行动的同时,也促进了自身的产业发展,具有商业性质。成熟的商业模式也是碳普惠产品获得用户持续关注所必需的,随着社会平台商业意图的突显,对个人碳排放量记录的监督与审计也具有了相应的必要性。

(二)消费端碳资产将成为碳交易市场主力

居民消费碳排放量在总排放量中占有相当大的比例,联合国环境署报告中显示,2020年,家庭消费碳排放量约占据全球总排放量的67%。而在我国的碳排放结构中,消费端碳排放量已经达到总排放量的半数以上。在碳普惠账户使用过程中有用户表示,对于目前积攒的个人碳积分资产,计划在未来通过碳交易市场卖给有碳排放量需求的企业或其他主体。碳数据相对复杂,对碳排放记录的真实性与准确性进行审计更有利于形成健康稳定的碳交易市场。

目前,碳市场中的交易主要是在有买卖需求的控排企业之间进行,这主要是由于目前个人碳积分的零散性、复杂性,还没有形成一个可交易资产的状态。但是,丰富碳市场的交易对象是实现“双碳”目标、建设碳交易市场的必经之路。因此,在未来发展趋势中,个人碳账户必然登上碳交易市场的舞台。对个人碳积分的量化与记录是否真实准确、计量是否公允对建立成熟的碳交易市场来说尤为重要。

(三)规避承载平台的内控风险

个人碳账户的记录主要依托于承载平台的识别和量化,其中行为识别、量化方法和记录结果是否准确是个人碳账户体系中的关键。对个人碳账户的管理依赖于健康完善的内部控制制度,尤其在承载平台内部开始陆续上线员工个人碳账户后(例如平安银行的内部员工碳账本),平台在个人碳账户方面的内部控制制度就更加重要。对个人碳资产的记录和量化进行必要的审计监督,可以提高平台个人碳数据公允性的重视程度,通过有效的外部监督也有助于推动企业完善相关的内部控制制度,规避个人碳资产在未来市场中的交易风险。因此,站在平台内部控制建设的角度,对碳账户的记录数据进行审计至关重要。

五、消费端碳审计构想

(一)消费端碳审计框架

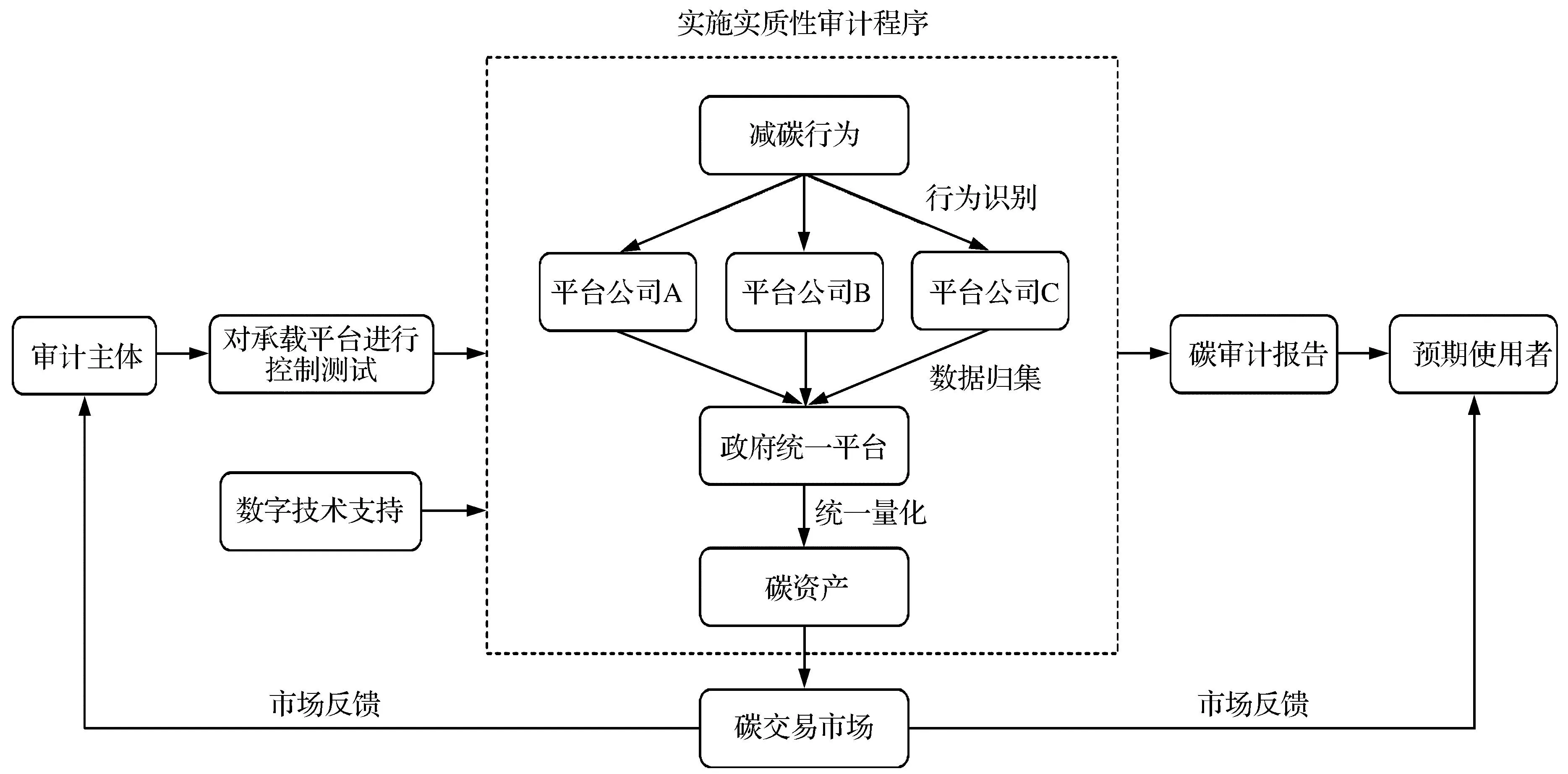

消费端碳审计的对象可以分为承载平台和减碳行为主体两类。由于消费端碳账户数量之大,需要由多个承载平台直接与减碳行为主体接轨,收集行为数据。为了避免重复计算和计算不公允的情况出现,应由平台公司把个体减碳行为数据归集到同一量化平台中,使用相同的量化方法进行个体减碳排放量的数据输出,最终形成消费端个体的碳资产账户,框架如图2所示。

图2 消费端碳审计框架

对于承载平台的审计,其一是平台的相关内部控制审计,站在个人碳账户的角度来看,平台碳账户业务具有商业性质,因此,可以把碳业务放在“销售与收款循环”当中进行内部控制测试;其二是对碳数据进行实质性审计程序,其中包括识别方法的适当性、数据归集的准确性、数据记录与传递的真实性等。而对于个人碳资产的审计,由于个体数量庞大,应用场景丰富,对个体碳资产的审计难度较大,需要相关数字技术的支持。

(二)推动各方平台对碳数据进行合并管理

目前,国内在碳评价体系方面还缺乏定量化和可操作性强的评价标准,各种评价指标体系冗杂、不统一,无法完全满足碳审计和碳鉴证需求[3]。这需要政府、金融机构和社会企业的共同努力,构建出集识别、量化、传递为一体的协同机制。

首先,确立公允的减碳行为识别标准。社会一致认可的标准是进行碳数据合并的前提。由于政府平台更具有社会公信力,想要提高个体对碳账户使用的积极性和信任度,应由政府平台联合互联网金融平台对减碳行为的应用场景进行统计分析、建立减碳行为数据库、制定识别标准。

其次,建立统一的量化方法。目前,各个平台使用的量化方法都基于自身技术,这就可能出现相同减碳行为却量化出不同碳积分数据,使得个人碳资产不公允的情况出现。统一量化方法、碳资产的数据合并、进行相关必要的审计,是个人碳资产能够进入到碳市场交易的关键一步。

(三)提高数字技术在碳审计中的应用性

数字技术应用于碳审计,可以提升审计信任和审计效率。消费端的碳资产所有者数量庞大,传统人力统计和记录能力远远达不到碳数据记录和审计需求,数字技术的应用在碳审计中必不可少。比如RPA技术可基于认知技术转换非结构化碳审计数据,实现7×24全天候自动化操作,能够对大量碳审计数据进行高强度处理,弥补人工操作中数据真实性低的缺点,提升“多用户”碳审计数据可信性[4]。区块链技术的兴起,对社会各个行业都产生了技术渗透,其中“区块链智能合约技术”具有可追溯性和不可逆性[5]。在各主体的碳数据记录与传递、碳市场交易等场景下,可以与智能合约技术相结合,提高碳数据的不可篡改性和准确性,实现“记录即审计”,提高审计效率。

(四)培养碳审计专业技术人员

一个优秀的碳审计人员既要有必要的财会及审计专业知识,又要有懂得生态环境、经济学等方面知识的支撑[6]。目前社会各行各业对“双碳”目标的落实,对ESG人才和碳管理人才的需求在加大。尤其在国内四大会计师事务所中,例如普华永道、安永正不断发布对可持续发展人才的岗位需求,丰富碳管理业务的同时,也为提高碳审计的业务能力打下坚实的基础。要落实和完善我国碳审计标准和体系,需要结合生态科学、环保科学等学科与审计知识,培养碳管理、碳审计的专业人员。

(五)完善碳审计相关的法律制度

我国目前开展的碳审计缺少统一、有效的法律和规范,导致碳审计标准和审计质量不一,审计责任不明确,碳数据披露质量得不到提高等问题。完善碳资产、碳交易、碳审计相关的法律法规,可以有效避免资产纠纷,提高审计公信力。首先,应对企业平台的碳数据记录进行法律规范,向社会公众发布碳数据相关准则,使得碳审计“有据可依”。其次,对审计程序进行规范,无论对于生产端还是消费端碳审计都应设立明确的法律制度来规范审计流程,保证审计质量。