文明交互视角下的粤港澳大湾区主要城市关系生成与演变

2023-12-23马向明贾卫宾

陈 洋,马向明,贾卫宾

(广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司,广州 510290)

城市区域是全球化最为显著的地理后果之一。在当前全球化格局下,从全球-国家-区域-城市-社区等多种层次的空间相互嵌套关系中,城市区域的重要性日益凸显出来,从而在全球范围内呈现由城市区域所构成的马赛克形态(Scott, 2013),尤其是少数头部城市区域的作用越来越显著,这些城市区域之间的联系成为占据绝对主导的全球联系,其中一部分更是随着全球城市的发展而成长为全球城市区域(global city region),成为全球网络的主导性支点(Cheng et al., 2018)。从全球层面看,发展中国家,尤其在亚洲,这类城市区域的增长最为显著,中国的粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区是典型代表。近年来,在城市区域的基础上,都市圈发展成为中国学界的重要研究领域之一。国家发展和改革委员会于2019年2月发布《培育发展现代化都市圈的指导意见》,标志着都市圈正式进入中国官方主流视野,由此推动都市圈研究热度的不断上升。

上述城市区域现象引起经济地理学家的持续关注,被认为是一系列经济转型的结果。多琳·马西(Doreen Massey)是较早从经济转型视角关注城市区域兴起的经济地理学家。她敏锐地观察到,20世纪60年代的英国等第一世界国家,其关键进程之一是白领等中等收入专业人士和管理阶层的扩大和巩固,他们高度集中在国家的特定地区,如伦敦等。多琳·马西(Massey, 1995)把这种发生在第一世界国家的重大转型视作生产关系的空间组织变化,以及生产空间结构的发展和重组。这便是城市区域在全球出现的第一阶段。20 世纪80 年代之后,伴随着全球新自由主义的转型和经济全球化的快速推进,生产组织在全球层面进一步发生重大变化,表现为跨国公司主导的全球生产网络的新模式,快速地重塑了全球经济地理,被称为新经济地理(苗长虹 等,2011)。进入21世纪之后,全球化演变为跨国公司主导和组织的全球生产网络(Dicken,2011)。这启发了学者们从关系视角对地理生产组织进行审视,相关研究形成了关系经济地理学(Bathelt et al., 2003; Yeung, 2005),其中,全球生产网络理论(Global Production Networks, GPNs)是关系经济地理学最核心的产物和研究内容(Henderson et al., 2002)。尤其在GPN 2.0 理论框架下,作为与全球生产网络实现战略耦合的单元,城市区域的作用显得更加重要(Coe, 2004)。

城市区域在全球涌现的同时,区域内部空间秩序呈现多样性特征。全球主要的大都市地区,如大伦敦地区、大巴黎地区以及中国长三角地区均是明显由单一核心主导下的多节点格局,而粤港澳大湾区(以下简称“大湾区”)却呈现显著的多核心的格局,广州、深圳和香港等多个核心城市并立且承担着差异显著的核心功能。全球生产网络理论能说明大湾区整体崛起的机制,但对于这种区域内部城市核心功能的多中心分异现象却无法充分解释。显然,大湾区的多中心功能分异并不是主动的人为安排,而是区域中各个主要城市一方面在各自漫长的历史中主导功能逐渐累进迭代,另一方面在长期互动博弈中形成平衡的稳态关系。

瑞士语言学家索绪尔(Ferdinand de Saussure)在分析语言系统时提出要区分“历时性”(diachronic)与“共时性”(synchronic)2 种作用(费尔迪南·德·索绪尔,1980),开创了“结构主义”的系统分析方法。在索绪尔看来,历史的作用在于消除能指的任意性,真正决定事物意义(所指)的是事物与他者的共时关系。瑞士心理学家让·皮亚杰(Jean Piaget)进一步发展了结构主义思想,提出构成系统或者结构的3个要素:整体性、具有转换规律或规则、自身调节性,其中的“转换规则”意味着结构要能够持续通过转换生成秩序,结构在转换中产生意义(让·皮亚杰,2006)。结构主义视角为城市区域分析带来的启示在于,城市区域中的各城市所构成的空间关系与秩序,总是受到某种更深层次结构性因素的支配。这种深层结构不受具体的城市区域空间秩序影响,而是在更大的体系中生成的,并随着更大的体系发生改变而改变。对粤港澳大湾区而言,因地处海陆交汇的关键区位,影响其城市区域空间秩序的深层结构在代表大陆文明的国家与海洋文明所支配的全球体系互动的过程中生成,并随着文明交互方式的演进,其转换规则在不同时期呈现为不同的核心功能,并由不同的物质空间所承载。通常这些核心功能汇聚于区域中少数关键性的头部城市,而这正是这些城市产生功能差异的原因所在。

基于上述思考,本文认为在对粤港澳大湾区内部多个功能异质的大都市同时并存的现象进行解释时,从文明交往的视角对大陆文明和海洋文明的交互如何塑造了区域中城市的差异加以分析,有助于我们更好地理解区域空间秩序生成的结构性动因,进而对未来区域空间秩序的演进方向和方式进行更加准确的把握。因此,在考察粤港澳大湾区空间秩序演变时,有必要在国家和全球互动的基础上,结合文明交往和中国文明转型,全面审视大湾区的发展逻辑及其对区域内部空间秩序塑造的机制,以期对新的互动条件下大湾区空间秩序转变趋势研判及发展策略提供参考。

1 大湾区主要城市关系秩序的生成

1.1 文明交互方式的演变与国家基本经济区的迁移

沃勒斯坦认为在人类历史上存在2 大分界线,其一是距今约1 万年前的新石器革命或农业革命,其二是1500年前后的地理大发现(伊曼纽尔·沃勒斯坦,2013)。上述2大分界线将人类文明的交互历史分成3种体系:初期众多孤立的小体系、之后的帝国体系,以及当前正在经历的现代世界体系。

雅斯贝斯所述轴心时代(卡尔·雅斯贝斯,1989) 的不同文明散落于世界各地,核心影响范围较小,相互之间通过少数的远行者实现文化的传播。随着文明通过暴力或非暴力的方式不断扩张,文明之间的互动也不断深化,世界各地的文明在若干大型帝国的统治下,由商贸活动串联成链。美国社会学家珍妮特·L 阿布-卢格霍德(2015)提出在1250—1350 年就存在一个“13 世纪的世界体系”,由8个相互联结的地区构成;而其中海洋所连结的文明互动相比内陆文明的互动显然要活跃得多。从18 世纪中期一直到20 世纪,海洋文明展现出强大的流动性与扩展能力,借助跨国公司与军事力量,将工业生产与资本网络扩张到全球,整个世界逐步被纳入一个由海洋文明所支配的庞大的全球生产网络中,而大陆文明则通过国家管治框架与海洋文明展开新的互动博弈。简单而言,大陆文明的政治形态倾向于集权,治理框架具有同构特征,且强调稳定性;而海洋文明的政治形态更倾向于分权,治理方面尊重差异且重视规则,更加强调流动性。这2种文明形态之间往往因巨大的异质性而缺乏互信且易发生冲突,同时也在持续的互动中相互吸纳包容而走向互嵌。

以世界体系与文明交互方式变迁为背景,观察历史上中国内部政治经济版图的扩展过程,可以看到一条文明转型的路径。中华文明成型于黄河中下游地区,随后国家的经济版图总体上持续向东南方向扩张,政治中心也不断迁移,其原因既有自然环境变化,也有战乱征伐,但技术进步与经济因素无疑发挥着持久性的影响(许倬云,2023)。

冀朝鼎(2016)在研究中国从公元前255 年至公元1842年的历史过程的区域关系后,发现中国的统一或者国家权力的集中,总是表现为能否控制一个经济区的问题。在该经济区内,农业生产率和运输设施使缴纳漕粮成为可能,而且要远胜于其他地区。冀朝鼎将其称为“国家基本经济区”。在中华文明的发展过程中,中国的基本经济区首先出现在黄河中下游地区,而后转移到长江中下游地区,而嘉陵江流域和两广所在的西江流域一直扮演着次等基本经济区的角色。

显然,经济重心从内陆向沿江、沿海地带的转移不仅是中国内部政治经济格局的变化,更是中华帝国与外部世界交往方式转变的空间映射。穿越内亚的商路在频繁变动的政治格局中逐渐衰落,远洋航线所打通的“海上丝路”日益壮大,得益于大运河的连接作用,至元代确立“河海并行、海运为主”的漕运方式,长江中下游地区已开始扮演沟通海上与内陆商路的中介角色(李泉,2018),成为“13 世纪世界体系”闭环的重要组成部分。随着清朝在广州实行“一口通商”,中华帝国与西欧和阿拉伯等海洋文明国家藉由商贸往来展开的交往更多发生在以广州为中心的华南沿海地区,由此,华南沿海地区在中国经济版图中的重要性陡增,开始跻身“国家基本经济区”的行列。在二战以来全球化的大背景下,中国通过实行改革开放政策参与全球经济协作,珠三角地区是其中受益最大的区域之一,深度嵌入全球价值链体系,成为全球生产网络的重要组成部分。可以说,粤港澳大湾区的发展历史,正是在大陆文明与海洋文明的相互作用下,不断嵌入世界体系的历史。

1.2 粤港澳大湾区主要城市关系秩序的生成

粤港澳大湾区主要城市关系秩序的形成奠基于全球生产网络扩展以及国内改革开放的推进已是普遍的共识。大湾区在全球生产网络中获得“世界工厂”的美誉,加快了中国工业现代化的进程,中国也在短时间内从世界体系的边缘地区成长为世界第二大经济体。由此可见,大湾区的发展、世界体系的扩张以及中国的崛起是三位一体的过程。然而世界各地在全球生产网络覆盖下的诸多区域被长期锁定在价值链的特定位置,大湾区为何得以从单纯的外贸工业层级中突围而形成以都市圈为引领的巨型多中心城市区域?改革开放作为国家战略,为何由大湾区获得发展先机?这些问题的答案中,蕴含着丰富的历史性因素,要理解当今乃至未来粤港澳大湾区的空间秩序即主要城市关系生成演进的逻辑,需要跳出全球生产网络的框架,将历史回溯到更早的全球贸易网络时代。

1.2.1 古典贸易网络时代:从“广-澳”到“省-港”的双城演绎 自15 世纪末由欧洲人开启大航海时代,全球贸易网络借助海上商路急剧扩张。商船远洋航行能力的提升,使环球航线成为可能,也将欧亚大陆的东西两端直接连结在一起。彼时的远洋贸易以地方特产货物交换为主,与当前复杂的贸易行为有很大差距,因此本文将其称为“古典贸易网络时代”。远洋航线让来自远方异域的货品成为获利极高的奢侈品,据记载达·伽马首航的收益相当于成本的60倍(罗杰·克劳利,2016),这也激励无数欧洲商人甘冒极大风险前仆后继前往亚洲东部经商。从16世纪开始,葡萄牙等欧洲商人已在澳门及周边香山一带活跃(汤开建,1998),掌控东南亚和东亚的帆船贸易,并藉由广州与明清王朝建立起贡舶贸易关系。尤其在清乾隆实行广州“一口通商”后,在广州十三行和粤海关主导下的跨国贸易活动在广州—澳门之间的海域稳定展开。记录显示从1749—1838年澳门港口贸易的总税收高居粤海关各关口之首(郑剑艺,2022)。

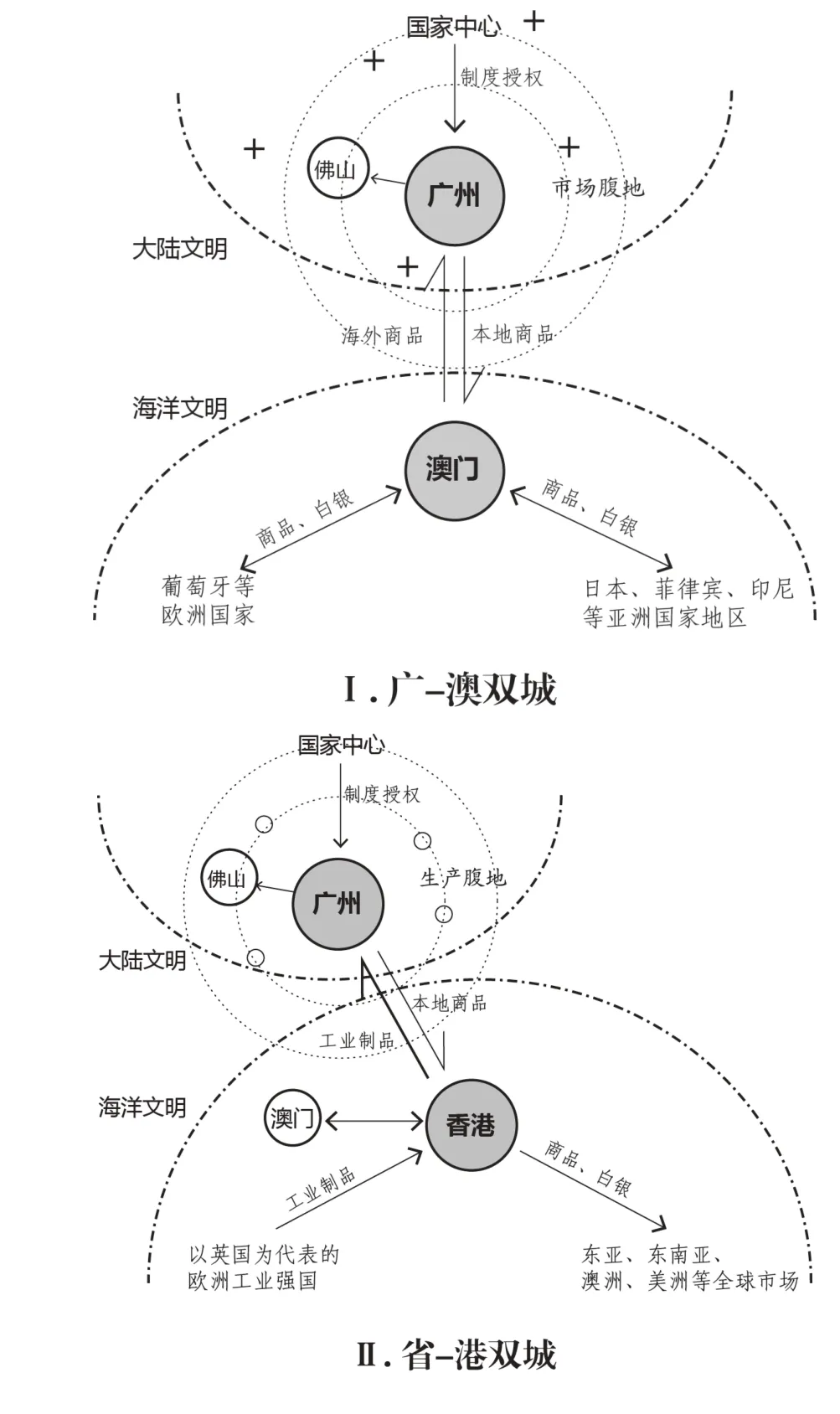

澳门成为外国商人的落脚地有其偶然性,但其随后与广州的“一口通商”贸易管制体系共同构成稳定的“广-澳”双城关系,则是基于贸易规则和逻辑的必然。支配此种平衡秩序的深层结构在欧洲主导的全球殖民贸易体系和明清主导的帝国朝贡贸易体系的互动中形成,贸易行为总体上基于平等互利原则,欧洲从中国购入丝织品、瓷器、茶叶等奢侈品,中国则依赖海外白银的持续输入,而明清以中央帝国自居的方式,通过一系列海上商品交易管理制度,包括对于交易场所、渠道、程序的限制,使得广州在“广-澳”双城关系中占主导地位,史称“广州体系”(Canton System)(罗一星,2021)。

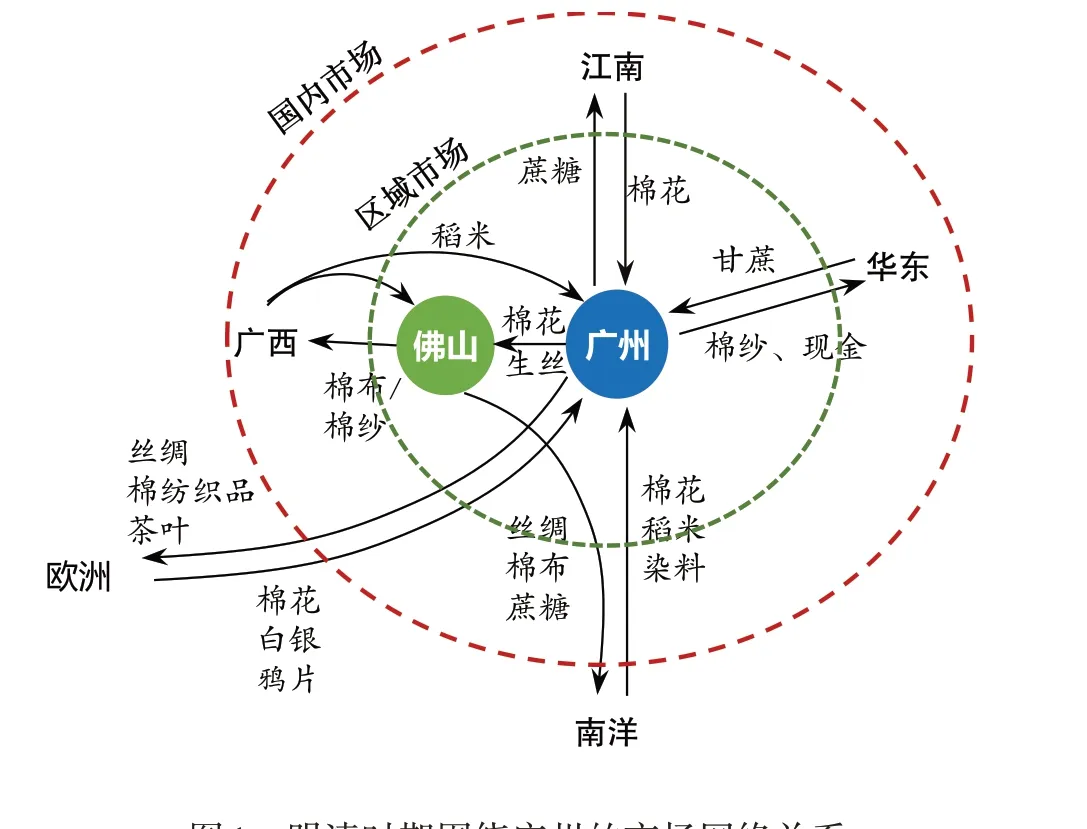

海外贸易刺激了广州、佛山及周边地区工商业的发展,农业也向蚕丝等经济作物转型,而稻米等主粮生产则向更外围的东江、西江上游转移,广西成为广东稻米的主要供应来源,同时,以广州、佛山为中心形成一个由蔗糖、棉纱、稻米、丝绸、茶叶、白银和鸦片流通而串联的覆盖整个岭南地区、连接江南全国性市场和南洋以及全球市场的庞大市场网络(图3)(马立博,2012)。可以说,广州在当时已出现都市圈的雏形,但本地以简单手工业为主的产业分工程度不深,产业层级较低,以此为基础的区域城镇网络关系并不稳固。

因此,在“广-澳”双城格局中,一方面,得益于国家的特殊赋权,广州成为区域性中心城市,其与国家的关系非常紧密,具有典型的大陆文明特征;另一方面,在外部市场需求的激励下,广州与周边地区已开始基于货品价值形成圈层梯度分布的市场空间秩序(图1)。

图1 明清时期围绕广州的市场网络关系Fig.1 Market network around Guangzhou during the Ming and Qing dynasties

18 世纪后期至19 世纪,全球体系与国内局势开始发生剧烈变化。一方面,工业革命使得英国全面超越西班牙、葡萄牙等传统殖民强国,而迅速成为世界性帝国,并主导全球贸易。在强大的工业制造能力推动下,英国以及其他欧洲新兴工业国逐渐摆脱了对东方奢侈品的依赖,并将印度等殖民地纳入其庞大的全球生产网络中,导致对中国出产的茶叶、丝绸、瓷器等的需求大幅下降,反过来需要将其工业制品输向中国市场。全球贸易不再是简单的远距离商品交易,而是在重商主义观念下转变为工业国制成品的全球性倾销。另一方面,甲午战争后,尤其是辛亥革命后,中国在西学东渐背景下开启了工业化进程,该阶段的广州兴起了一批工业企业,除了早期的柯拜船坞、粤垣电灯公司(五仙门电厂)等外资企业外,更有继昌隆缫丝厂、协同和机器厂等民族工业以及民国时期规划建设的西村工业区、河南工业区,由此逐步形成围绕省城广州并沿珠江延展的工业地带。不过,其时的本土工业尚未嵌入全球生产网络,产业链分工和集群也尚不成熟,而国内民族工业的崛起导致中国与海外工业强国的矛盾更为激化。同时,粤汉铁路迟迟未能通车,也制约了广州与国家网络的连接,导致广州中心地位的弱化。

在此变局中,香港于鸦片战争后被纳入英国的殖民统治,并成为英国在亚洲最重要的通商口岸之一,自19 世纪60 年代后,开始全面取代澳门成为中国内陆与东南亚及欧洲等地的贸易往来的必由通道。与此同时,澳门的功能发生重大转型。1535—1840年,澳门经济以转口贸易为主,而鸦片战争之后,澳门从过去以大海为基础的海外贸易中心转为依靠以博彩等“特种行业”服务业为主(叶农 等,2011)。在1999年澳门回归时,制造业占本地GDP的比例仅为8.7%,而博彩业的比例则占到31.6%。到2007 年,澳门制造业占本地GDP 的比例进一步下降到2.2%,而博彩业的比例大幅上升到48.8%(毛艳华,2009)。“广-澳”格局在广州和澳门双城衰落转型的背景下瓦解,香港的地位则显著上升,很快成长为亚洲最具影响力的转口贸易中心,并促使内地与香港的商业往来日渐频密,尤其在1911年广九铁路通车后,广州与香港之间的直接联系被大幅强化,“省-港”双城格局开始形成(图2)。

图2 “广-澳”到“省-港”双城格局转换示意Fig.2 Transformation of the dual city pattern from"Canton-Macao" to "Canton- Hong Kong"

在“广-澳”向“省-港”双城格局的变迁中,存在2个显著特征:1)在古典贸易网络向全球扩张的过程中,城市作为商路上交易活动发生的主要场所,在区域空间秩序中占据绝对主导的地位,而远洋航线在全球扩张中扮演重要角色,因此港口城市迅速崛起;2)城市的地位很大程度上取决于其所依托的文明体系,当广州与国家联系弱化,也就难以承担作为大陆文明对外交往门户的作用,而当英国作为全球性现代帝国完全取代早期殖民国家在海洋文明中的地位后,香港完全替代澳门在华南门户地区的中介职能。

1.2.2 全球生产网络时代:从“深-港”到“深-港-广”的区域秩序生成 在“省-港”格局中,旧有结构的整体性被打破,新中国成立后,在很长的时间都无法形成稳定平衡的区域格局,与此同时,全球生产网络在二战后的新世界秩序背景和技术进步的促进下快速成型,中国的工业化脚步落后于世界,而香港的转口贸易功能逐步弱化,反而借助资本主义生产体系的扩展而走向工业化的道路。

20 世纪70 年代末,中国实施改革开放,设立深圳、珠海、汕头、厦门等经济特区,由国家赋权创新招商引资和管理政策,依托港口和出口加工区再次与外部世界开展贸易和生产对接,这一主动接纳全球化的尝试,在与香港毗邻的深圳特区发挥了最大效应,港澳地区的加工制造业首先通过深圳、珠海向珠三角转移,港、澳经济结构向服务业深度转型。

其时,西方新自由主义思潮兴起与泰勒制、福特制带来的生产环节标准化背景下,资本开启走向全球化分工体系的全球化扩张。一方面,表现为全球贸易供求链从地缘时代“区域性分割”朝着网络时代“全球性流动”演化,另一方面,表现为传统的货物贸易被基于全球价值链的“任务贸易”所取代(Grossman et al., 2008)。粤港澳大湾区在改革开放后形成的“前店后厂”模式正是在这种“任务贸易”体系下任务全球外包的产物,而“前店后厂”关系的确立进一步支撑了珠三角面向全球的“大进大出”发展格局,大湾区由此深度嵌入世界体系。在该过程中,有2个进程值得关注:

1)村镇腹地率先于城市实现快速工业化。改革开放初期,集体、私营企业及个体经济在内的社队企业用地难以得到国有土地计划供应的支持,但国家法律在土地、规划、企业登记方面对农村利用集体土地发展乡镇企业的限制却相对宽松。地方政府和村集体积极探索集体土地开发权,把大量土地资源低成本甚至无偿输送给乡镇企业。而早期的乡镇企业经营者为了获得政府支持和资源,承诺承担起乡村共同富裕、就业、设施配套、公共服务等社会功能,由此,地方政府、村集体、乡镇企业结成“增长联盟”,在全球资本寻找低成本要素的背景下成为外来工业投资的首选。

2)核心城市功能发生分化。与“广-澳”到“省-港”格局转变不同,在“深-港-广”格局形成过程中,并未形成一个城市的功能几乎被另一城市全面替代的局面。深圳特区出现并与香港结成紧密关系后,立即成为国际资本进入中国内地的门户通道,由此也对广州的地位提出挑战。该次调整引发广、深两城的竞争:一方面,深圳在特区成立的初期,也通过各省在深设立机构而全面发展进出口贸易,但因为广州拥有广交会这个国家功能载体,其国内出口贸易功能无法被轻易取代,最终深圳选择了专门化于进口贸易以及外资生产体系的组织功能。另一方面,广州曾经在2000年战略规划中试图以“南拓”战略重建与香港的联系(李萍萍 等,2002),进而恢复“省港体系”,以成为国际资本引入的组织者,但由于广州并不具备特区的税收等政策优惠条件,最终成效并不明显。由此,广、深两城从竞争走向分工,在大湾区的城市体系中各自占据不可替代的地位,广、深、港三城相互构成一组分工明确的平衡关系:广州作为行政中心和出口贸易枢纽;深圳作为全球生产体系中国化的组织者;香港持续充当全球市场面向大湾区世界工厂的“超级代理人”角色(图3)。

图3 “深-港-广”互动空间关系示意Fig.3 Spatial relationship between "Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou" interaction

在上述2个进程中,珠三角的村镇和城市同步被纳入全球生产网络中,但相对而言,广州凭借与国内网络的连接,而始终立足于大陆文明所主导的国家体系中,深圳是国家赋权的经济特区,其核心任务是对外开放,因而与代表海洋文明的香港形成更加紧密的关系,而依附于这个关系的村镇工业腹地则具有远较内地更为强烈的海洋文明属性。随着20 世纪90 年代分税制改革、住房制度改革以及城市国有土地有偿使用制度的实施,城市成为资本汇聚的焦点,城市中心土地的高增值与外围工业用地的低价出让之间形成互补关系,从而在由城市中心与工业腹地构成的二元结构之上形成“本地增值循环”。城市资本的增值推动公路等基础设施网络的扩张,进而不断推动工业腹地与城市之间形成强关联的本地生产网络,实现区域化整合。可以说,这种由“本地增值循环”推动形成的“本地生产网络”,显著促进区域空间秩序的生成,区域的日益一体化使其在某种程度上以高度自主的形态嵌入全球生产网络,从而实现从大陆文明体系向海洋文明转型。

近年来,珠三角产业层级日趋复杂,各类生产性要素围绕广、深两市集中的态势日趋显著,促使珠三角城镇群网络从扁平化向梯度化转变(陈洋等,2023)。以高铁、城际轨道、地铁等构成的轨道交通网络不断扩张,进一步提高了区域的流动性和广、深的中心性。由于轨道交通“点到点”特性,在传统的工业腹地,依托轨道交通站点开始出现众多以产城融合或站城一体为特征的战略节点,在一定程度上打破了由城市中心与工业腹地构成的二元结构。当核心城市的生活半径沿轨道网向外围扩展并超出市域辖区范围,进而与外围的工业腹地形成更深度的整合关系,都市圈形态就逐步显现出来。都市圈作为一种并不多见的超级都市聚集形态以及更高等级的区域空间秩序,其生成一方面进一步提升了核心城市在全球范围的竞争力,另一方面得以让区域腹地通过都市圈核心城市,获得接入全球价值链更高区段资源的机会。但与此同时,由于加入了全球价值链更高区段的竞争,都市圈自身也蕴藏着危机,即要么顺利发展具有全球影响力的金融、科技创新、投资消费市场等资本密集型活动,从而跻身全球领导型区域行列,要么在高端功能竞争中落败,从而难以承担起区域生产网络引领者的职能。正因如此,创新已成为在下一阶段支撑都市圈未来长久持续发展的关键动力。

2 创新驱动下的大湾区空间秩序演进动向

2.1 创新视角下文明交互方式的变化

过去,生产体系的发展和扩展是世界发展的重要线索,可以说世界是在全球生产和全球创新的模式下运作的,而不同的国家和区域承担了不同分工。包括大湾区在内的全球城市区域的嵌套格局就是在该过程中浮现的。对于中国而言,在之前的全球生产体系中主要专注于生产领域,而创新作为生产体系的源头主要由发达国家特定的城市区域控制。在该过程中,珠三角不断实施产业升级,优化产业布局,其实质是借助外力的创新驱动。

2008年经济危机之后,世界贸易格局逐渐发生变化,中美贸易摩擦不断加剧,原有的全球分工体系中断,中国遭受关键技术的“卡脖子”。由此中国提出“双循环”战略,这为大湾区的发展带来挑战,同时也提供发展模式转变的历史机遇:从以生产为主导的转换体系向以创新为主导的转换体系转变。根据世界知识产权组织《2022年全球创新指数报告》(WIPO, 2023),中国在所有经济体中排名第11 位,在世界五大科技集群中独占两席,而香港-深圳-广州地区科技集群位列世界第二,仅次于东京-横滨地区。这表明大湾区的科技创新走在中国前列,体现了较强的科研实力。从发展历程看,科学研究合作研究活动从早年的个人或小团队的探索到如今越来越依赖大型科研机构在国家乃至国际层面开展大规模合作研究,而其中国际合作研究活动及其产生的成果往往获得比国家研究更多的关注,其影响经过科研领域的国际出版物更频繁地引用(Adams, 2013)而被进一步放大。在某种程度上,国际合作科研活动也可以被视为一种基于创新的文明交互形式,而这种交互同样会对区域的城市关系与空间秩序的演变产生影响。

大湾区当前的科技创新实力与其过去世界工厂的地位密不可分,更与其身处文明交互接触地带的地缘性质有关。大湾区今天的成就来自以贸易为主导的转换体系向以生产为主导的转换体系的成功转型,大湾区的明天将取决于能否成功地由以生产为主导的转换体系向以创新为主导的转换体系转型。在基于市场互利原则的文明交往模式下,持续的对外开放和制度创新是转型的基础,在这方面,港澳具有与国际接轨的天然优势。

当前,由于国际环境的变化,国际合作创新之路可能没有过去那么畅顺,由此,国家提出以科学大装置为主导的国家科学中心战略,以提升基础科研领域的自主能力。这意味着过去创新模式的重大转变:一方面,国家在创新活动中扮演更加重要的角色,主动构建国内多层级多支点的创新网络;另一方面,区域需更进一步地走向开放,承担起将本地创新活动嵌入全球创新网络的作用。由此,创新成为国家和全球互动关系转变的关键,一种以创新为主导的中外文明交流模式开始显现,大湾区以创新为主导的转换规则的构建成为国家赋予的重任,在此背景下,粤港澳大湾区由地理概念转变为“国家议题”日益受到重视(张虹鸥 等,2021),而大湾区也因这种新的文明交流模式而走向新阶段。

2.2 创新驱动下的大湾区空间范式转型

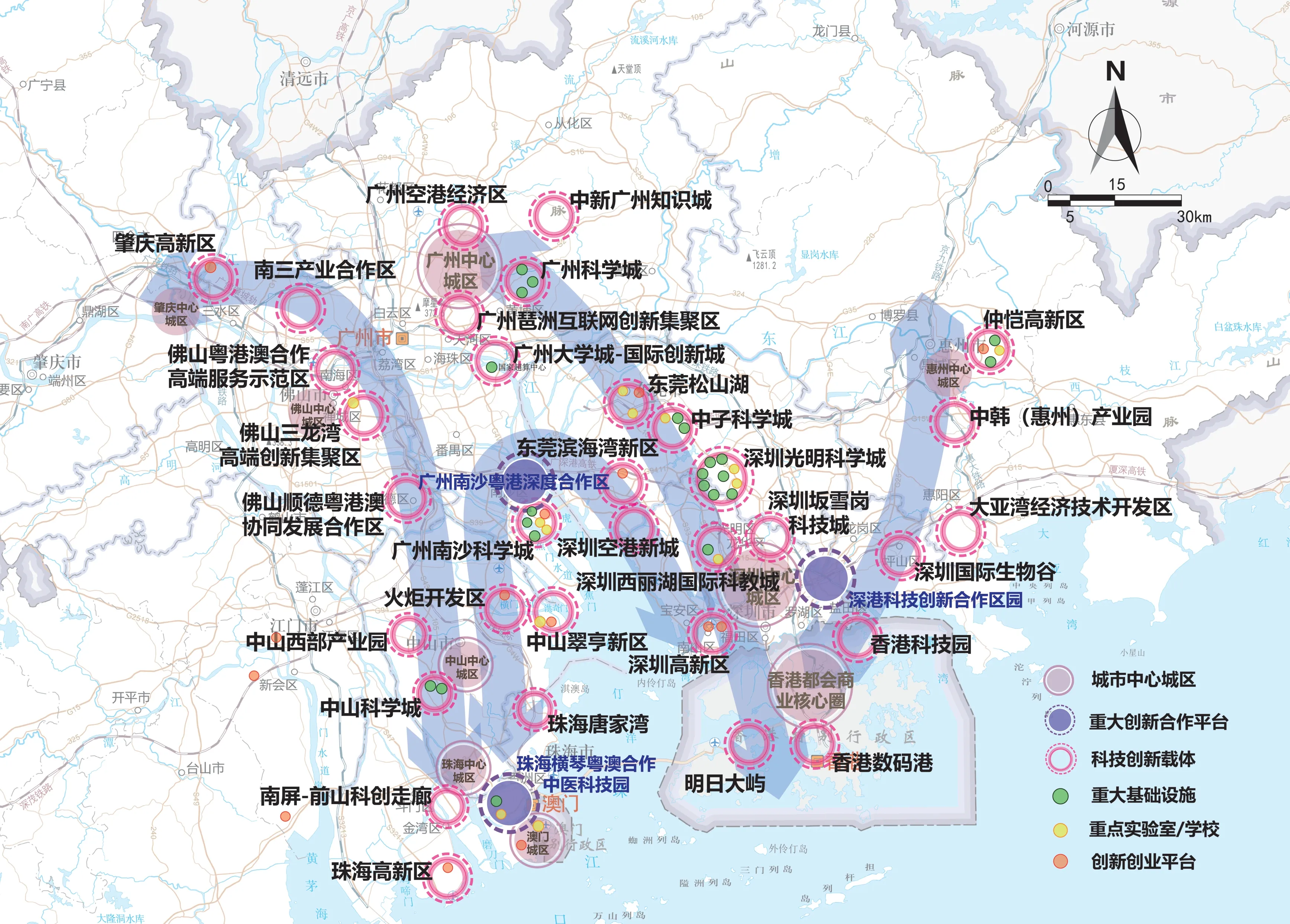

转换体系与区域空间范式有着密切的关系,这涉及到不同发展条件下资源的配置方式。在过去的工业生产体系下,区域发展形成明显围绕港口、高速公路、国省道布局的生产指向的空间形态。深圳所具有的制度优势,使其在通过融入全球生产体系和创新体系,与外部互动中拥有更大的便利与效率,进而得以带动东岸地区的崛起。而广州所具有的政治、历史文化和综合服务资源同样赋予其强大竞争力。当前大湾区的空间秩序是在生产体系的配置与历史因素的结合中被塑造而成的。未来,新的空间秩序将围绕创新体系构建而生成。与生产体系追求确定性不同,创新活动存在高度不确定性,且需要包括高校、科研机构等知识源头,大科学装置、重点实验室等研发设施以及企业等应用终端在内的大量复杂资源的整合,以形成足够的“制度厚度”(马向明 等,2017),显然任何一个城市都不可能单独拥有全部创新资源,由此,创新活动必然高度强调跨城市的区域一体化协同。有学者指出,现状粤港澳大湾区科技基础设施形成了“广-深-港”科技基础设施的“三极”式分布态势,已经体现出明显的区域发展效应(王洋 等,2022)。

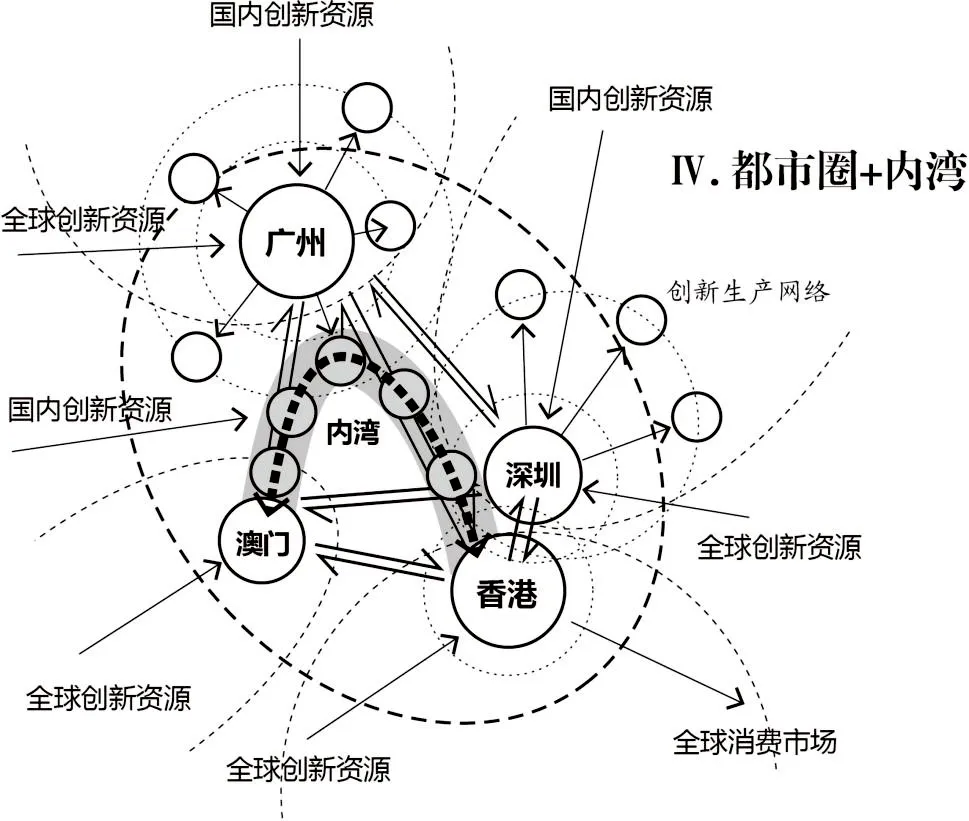

在此背景下,内湾的联动效应开始显现。当前大湾区的跨海通道以及连接各创新区、创新区与核心城区的地铁和城际轨道的规划建设正不断加强,在内湾地区呈现与旧金山湾区相似的“首尾相连”空间形态(图4)。相较于传统城镇走廊和都市圈,在创新的语境下,内湾地区“首位相连”的形态特征致使核心城市的辐射力可以贯通东西两岸,更有利于促进资源要素的区域循环,从而为大湾区以创新驱动迎接下一阶段的全球竞争挑战创造有利条件,由此,内湾地区也有可能成为嵌入全球创新网络的新门户(图5)。

图4 旧金山湾区“首尾相连”的环状模式对硅谷创新功能发展具有重要促进作用Fig.4 The circular pattern of "end-to-end connection" in the San Francisco Bay Area plays an important role in promoting the development of innovative functions in Silicon Valley

图5 大湾区创新空间呈现出以内湾区为核心的新格局Fig.5 The innovation space in the Greater Bay Area presents a new pattern with the Inner Bay Area as the core

具体而言,大湾区要对传统上适应全球生产网络的发展模式做出深刻调整:首先,转换功能实现的载体将由传统依托产业园区,转向各类科研创新平台,其中尤为重要的是以大科学装置为核心的国家级科研设施、以国家科研机构为引领的科研集群,以及广州庆盛、深港河套、珠海横琴等粤港澳合作科研平台;其次,在与全球创新网络的连接中,货运港口不再是关键门户,国际空港的重要性日渐凸显,大湾区拥有以广州、深圳、香港为核心的国际空港群,其中正在建设中的广州白云机场第三航站楼,未来将使白云机场年旅客吞吐能力达到1.2 亿人次,这为全球科研创新人才的流动创造便利条件;最后,创新体系转换得以畅顺发生,取决于人与知识的高效流动,因此以轨道交通为主体串联各创新载体和都市圈核心地区的交通网络尤为重要,而当前大湾区高铁、城际、地铁等多层级轨道系统正不断完善,广深港高铁和规划中的广深第二高铁、广中珠(澳)高铁,时速均达到350 km,将都市圈核心、创新平台以及国际空港串联在一起,将显著加速大湾区的创新资源流动性,而广州地铁18 号线、22 号线、28 号线及深圳的中轴城际等最高时速达160 km的城际快线的建设,将推动大湾区实现公交高速化。总体上,国家级大科学装置、国际空港资源、高速铁路通道等在大湾区的持续密集投入,进一步印证大湾区作为当代中国的国家基本经济区而发挥着经济引擎和引领发展转型作用的事实。

在国家力量的作用下,大湾区的时空距离将被压缩,现有的“四核三极”将在创新所需的高频互动中融为一体,成为大湾区国家基本经济区的内核,一个以内湾为核心的大湾区超级都市圈也将从中孕育产生(图6)。

图6 创新影响下以内湾区为核心的大湾区空间新格局Fig.6 A new spatial pattern of the Greater Bay Area with the Inner Bay Area as the core under the influence of innovation

3 结论与讨论

城市区域,尤其是具有全球重要影响力的城市区域的发展,深受文明间交往互动的影响,其重要价值在于促进国家和全球的互动、开展对外交流。国家和全球的互动始终映射出文明的交往,而文明的交往方式先后受到世界贸易网络、生产网络以及创新网络的影响,全球城市区域随之发生兴衰与转型。

对粤港澳大湾区而言,正是因为其地处国家和世界体系的交汇处,具有维持世界联系、进行对外辐射和交流的先天优势,因而存在分别代表大陆文明与海洋文明2种秩序各自的“担纲者”,显现异质性的双城互动的格局,并由此形成城市区域空间秩序的支配性深层结构。这种深层结构支配着主要城市的城际关系组合,而城市自身的发展并不能改变这种深层结构,它是在更大的体系中生成的,并随着更大的体系发生改变时改变。正是这种支配性结构,使得整个区域的经济活动围绕特定的“轴心”展开,进而将整个网络的流动分工转换为本地的“中心-腹地”体系,才使大湾区出现复杂多样的都市圈密度和形态。

然而,在创新体系构建过程中,文明的互动开始显现不安定因素,前沿的科技创新成果,既可能是对人类的造福,同时也有可能会对现有全球价值链秩序造成颠覆。正因如此,国家将创新作为战略性谋划,从而更加积极地推动区域为科研创新活动提供支持。国家对区域发展施加影响力的增强,会进一步加速区域空间生产,促使区域空间秩序的强化或嬗变。对粤港澳大湾区而言,已经成型并走向成熟的两大都市圈是生产网络时代城市区域空间秩序的高级形态,以生产性服务业高度聚集的都市圈核心为引领,以生活、生产空间的圈层分布和网络化组织为支撑,充分遵循了生产网络的效率逻辑。而当空间价值开始从生产效率导向转向创新活力导向,传统的高度等级化的空间秩序将受到挑战,都市圈核心因其高成本而并不一定利于创新活动的开展,相比而言,拥有开阔空间、高景观价值且由高效交通所支撑的区域一体“首尾相连”形态的内湾地带或许可以成为一种新的更具包容性与协同性的空间秩序引导者,进而在新的历史时期催生出全新的区域空间秩序组织形式,即依托新型交通体系,构筑起以内湾为主轴的创新网络、以都市圈为核心的生活网络,以及以众多战略性产业平台为支点的生产网络的深度耦合格局。