云南“普洱景迈山古茶林文化景观” 世界遗产保护现状及对策建议

2023-12-19谢春波

2023年9月17日,“普洱景迈山古茶林文化景观”入选世界遗产名录,成为全球首例茶主题文化景观遗产。景迈山古茶林文化景观是有机演进的活态遗产,而活态遗产保护的核心在于可持续性。申遗成功后,如何维持其鲜活和可持续,为全世界守护这份宝贵遗产,同时让当地百姓持续从中受益,让景迈山遗产之美更好地传承和传播,并发挥示范作用,促进云南生态文明建设,带动云南茶产业和茶文化产业可持续发展,成为摆在我们面前的挑战。

2023年9月17日,沙特阿拉伯利雅得传来好消息,在联合国教科文组织第45届世界遗产委员会会议上,“普洱景迈山古茶林文化景观”被列入世界遗产名录,成为全世界首例茶文化景观世界遗产。云南,这片茶的沃土,再次赢得世人瞩目。

自2010年启动景迈山申遗保护工作至今,这条路走了十三载。本文将以笔者在此期间在景迈山的田野调查为依据,描绘景迈山古茶林文化景观的面貌,呈现其保护现状、保护历程与成功经验,并对景迈山申遗后的可持续保护和发展提出问题和建议。

古茶林:回归与重塑古老的生态智慧

说到茶园,从未见过的人可能通过茶饮料广告形成如此初印象:绿油油的茶树被修剪成一个个整整齐齐的半圆,一棵挨着另一棵,层层叠叠排在山坡上。

但在云南,在景迈山这样的茶山,还有一种更隐秘的茶园,不熟悉茶树的人甚至难以发现它们,这就是古茶林。之所以称之为古茶林,是因为茶树种在森林中,远远看去只见一片片蓊蓊郁郁的林海。走到林间,清新湿润的气息扑面而来,有苍天大树直指云霄,亦有枯木倒卧林间,滋养着青苔蕨类等其他小生命。脚下青苔湿滑,脚畔青草舞动。冬末之际,林中飘荡着沁人心脾的淡淡芳香。若依香寻觅,会发现森林之中,大树之下,开着白色小花,树干遒劲,树皮斑驳,长着一片片绿色革质叶的树,便是茶树,大多已有两三人高。漫步林间,常遇到村民拿着锄头或背着除草机,在树下除草。问他们古茶林究竟有多古老?他们大多腼腆一笑,说是爸爸的爸爸的时候就有这些茶树了。

这是笔者第一次上景迈山走进芒景村古茶林看到的景象。景迈山隶属于云南省普洱市澜沧县,人口5200余人,是傣族、布朗族等民族世代居住的家园。村民、茶商、游客多取道山脚的惠民镇进山,笔者便是在镇上坐上进山的公交。公交没开多远,平坦的柏油路就变成了蜿蜒的弹石路,目之所及,全是深深浅浅的绿色,为数不多的其他色彩中,便有景迈山申遗的宣传标语,我看见了“林下茶种植”几个大字。在景迈山申遗文本中,这几个字也频繁出现。景迈山文化遗产要素包括5片古茶林、9个传统村落和3片分隔防护林,芒景是九个传统村落中的一个,而我走进的那片紧挨着村寨的茶园,就是五片古茶林中的一片。

古茶林之所以珍贵,因为它们是现代台地化茶园之前“林下种植茶园”的实物例证。将茶树种在森林之中,大树之下,这就是布朗族等西南少数民族对农业生态系统的伟大贡献。少数民族先民利用天然林中的茶树群落,通过人工管理方式,在自然种群的基础上,抚育种植茶树,形成半人工植被,历经世世代代的保护与发展,这些茶园成为人工栽培古茶林典型代表。

古茶林从高到低有乔木层—茶树和灌木层—草本植物层三个层次,它们构成一个息息相关,环环相扣的生态体系。茶树位于这个生态体系的中层。上层是高大的乔木,主要起遮蔽作用。茶树生长需要温暖,湿润,光照不太强的环境,大树提供了这样的环境。遮阴树种大部分是天然林,但树种的保留是有选择性的。当地人总结出茶树与其他树种之间的竞争或依存关系。和茶树争夺生存空间,不利于其生长的树种会被砍伐;利于茶树生长,同时又能提供其他价值的树木则被保留下来,被保留下来的高大乔木有各种用途。它们对茶叶口感的影响,民间也有一套说法。古茶林中层除了茶树外,还有很多其他小型乔木和灌木,为村民提供了制作工具的木材,采之不尽的果实,绚烂美丽的花朵。而古茶林的下层多是草本植物,它们不仅能够为茶树提供肥料,也是美食的来源。传统医药中的很多药草,也长在茶林中。

古茶林是一个复合生态系统,拥有较高的生物多样性,上层乔木的枯枝落叶和下层草本植物为茶树提供了丰富的养料,森林中多树种、多物种,各种捕食性昆虫可以抑制虫害的发生,和病虫构成生态平衡。系统内各物种之间形成了互相依赖又互相制约的关系,系统稳定性和自主性较高,故古茶林管理不需要过多的人工介入,茶树不用施肥、打药,修剪也相对少,却不仅可以产出无农药,无化肥,无污染,滋味醇厚、耐泡、回甘久的优质茶叶,还可以获得美食、药材等各种附加产品,这个生态系统就是当地各民族的百宝箱,形成了林茶共生、人地和谐的独特文化景观。

对林下茶种植这种富有生態智慧,环境友好,管理简单的传统种植方式,人们的态度也经历过几次变化。

20世纪70年代,人们认为古茶园产量低,树木高大采摘困难,为了充分利用自然资源,促进经济发展,云南不少地方政府都开始有计划地发展新茶园。这些新茶园,就是我们今天所说的现代茶园,也就是台地茶。在兴建新茶园过程中,对部分古茶林进行了低产茶园改造,如为了让老茶树萌发生长力强的新梢,进行台刈、矮化,甚至于把古茶树砍了改种台地茶。这些做法使部分古茶园被毁或遭到破坏。在景迈山芒景村,关于政府推动台地茶扩种,苏国文先生的书中记录了三次,“1962年,由政府组织一些人在芒景试种台地茶,但没有推广,到70年代又搞第二次试种,也未能大面积推广,台地茶在芒景大面积种植是20世纪90年代以后,现芒景布朗族村共有台地茶7000多亩,人均三亩多。”①

台地茶的优点是好采摘,生产快,产量高。新茶园的大量开辟,扩大了茶树种植面积,提高了单产和经济效益,提高了农民收入。直到21世纪初,台地茶茶叶依然比古树茶价格更高,更畅销。景迈山芒景村最早创办私人茶厂的村民们告诉我,刚回到景迈山做茶叶时,古树茶因为涩味重,样子不好看,卖不上价钱,台地茶叶子更鲜嫩,收购价更高。

随着普洱茶的升温,港台客商对古树茶的追捧,带动了以珠三角茶商为代表的茶客对古树茶的喜爱,越来越多的茶客以古树茶为尊,古树茶价格才节节攀升,终于超过了台地茶。与此同时,台地茶的诸多问题也暴露出来,比如为了追求丰产,普遍采取密植,用化肥农药催产,人工干预过度,导致病虫害与农药问题严重。

2007、2008年以后,在政府和一些社会组织的倡导和推动下,包括景迈山在内的很多布朗族社区逐步将台地茶园转型和改造为生态茶园。改造重点之一,就是慢慢减少农药的使用,直到杜绝。茶农逐渐意识到打农药不仅会对茶叶品质造成损害,同时也会对自己的身体产生危害。另外,打过农药的茶叶味道不好,即便卖出去,价钱也被压得很低,他们慢慢接受了不打农药的做法。如今漫步在新茶园,很少能见到除草剂等农药的使用,倒是经常可以听到除草机的轰鸣。勤劳的茶农们用除草机去掉影响茶树生长的杂草,再用锄头等工具仔细除草。改造后的台地茶被称为生态茶。

不仅如此,村民通过观察古茶林,发现其中病虫害较少,他们重新认识了老祖宗的生态智慧,逐步探索出“模拟古茶树生长环境,搞生态稀疏留养”的台地茶园改造模式。他们砍掉了台地茶园中过于密集的茶树,每隔几棵茶树,种上可以为茶叶增加香气的大树。

随着申报世界文化遗产的推进,景迈山产的茶知名度越来越高,古树茶和生态茶的价格涨幅远远超过未经改造的台地茶,于是,茶农主动把台地茶进行生态化改造。2019年,我在芒景村村规民约中看到了详细的规定,“在台地茶茶园中,茶树与茶树之间的行距必须合理,茶必须与树混种,原则上8-10米一棵树,这些树必须具备观赏价值。”②

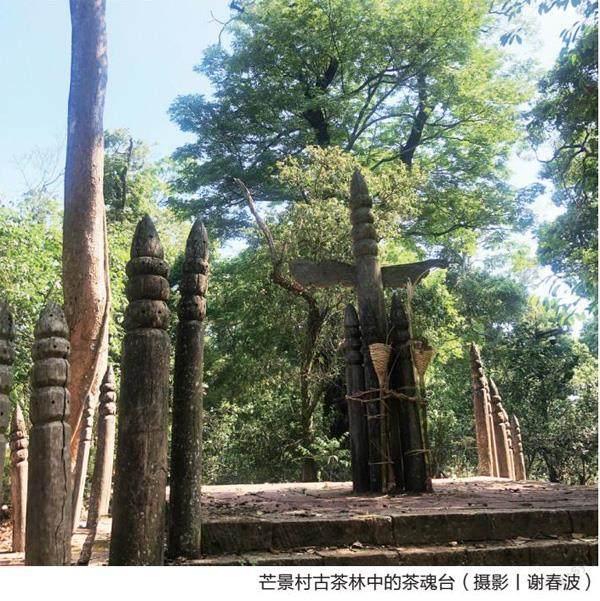

为了保护茶园和茶叶资源,茶农们还在自己的生态茶园里选出了“茶魂树”,延续了祭祀茶魂树的传统。茶魂树可以理解为这片茶地的茶王,旁边有一根梨树桩,一个竹制的供篮,一颗仙人掌做的精杆桩和鸡蛋花树。“茶魂树标志着本块茶地是经过辛勤劳动开创出来的,是有主人的,他已经被列入神树神山保护范围内,老天爷已经委托茶魂树守好本块茶叶,主人不在茶魂树在,茶魂树在监督着任何人进入本块茶地的人,自觉遵守社会道德规范,不得乱砍滥伐,不得随意采摘茶叶。”③

多年打造之后,如今景迈山的生态茶园里,遍植冬樱花等大树。冬天是冬樱花开放的季节,灿若云霞的樱花与绿色的茶树辉映,成为景迈山的标志性景观之一。游客、茶商纷至沓来。

经过这样的历程,山上的世居民族对古茶林蕴含的生态智慧和它的价值有了更深刻的认识。保护老祖宗留下的这份珍贵遗产,成为人们的共识。

传统村寨:山里长出的村子还在生长

在景迈山遗产构成要素中,村寨与传统民居也是重要组成部分。景迈山上传统村落在选址、格局和建筑风格方面,同样体现了对生态环境的认识和利用。本次被列入《世界遗产名录》的,共有芒埂、勐本、景迈大寨、糯岗、翁基、翁洼、芒景上寨、芒景下寨、芒洪等9个传统村落。面对这9个村貌已处于不同发展状态的村寨,申遗过程中制定了针对性强的保护与改造策略。

景迈山是山区,可利用土地面积有限,村寨规模偏小。世居民族在建村立寨,营造家园时,善于借势而为,山坝、山脊、陡坡等地势都能为他们所用,村寨布局随山的方位和走势而变化,自然山体和原始林地如一个广阔、开敞的母亲,村寨像一棵棵大树一样从母亲怀抱里生长出来,又被先人种植的大榕树等神树包围与护佑,茶林与耕地紧邻村寨,村民生产劳作便捷,茶林与耕地之外是连绵起伏的群山,郁郁葱葱的山林既为人们提供了生活必须的建材、水源和食材,也是各个村寨间的天然隔断和茶园的防护林。村寨地址的选择和对各种村寨要素的规划,巧妙地将人工因素与自然环境相融合,呈现了从高到低,森林、古茶林、村落、耕地水田的复合型垂直利用景观,体现了这些民族敬畏自然、顺应自然,与自然和谐而居的生态智慧。

翁基村和糯岗村是保留传统民居最多的两个村。2014年6月,这两个村寨被国家文物局列入全国50个文物集中连片的中国传统村落名单,成为景迈山传统村寨的典型代表。翁基老寨布局呈南北延伸,地势北高南低,与山体的走势相吻合。寨子以寨门为界,佛寺位于最北端,是整个村寨的制高点,也是翁基布朗族居民进行佛教活动的场所。佛寺旁有大柏树等参天古树。佛寺下面,隔着马路是村寨中心广场,广场再往下是围绕寨心,呈向心状分布的干栏式民居建筑。最南部,也是地势最低处,寨门之外是通向翁洼村的道路。糯岗老寨建在地势较为低洼的平地上,干栏式民居建筑以寨心为核心,更为集中地呈向心状有序排开,向外发散。寨心被喻为村寨的心脏,它不仅是建村寨时村落的起点与中心, 同时也是万物有灵信仰的精神中心。

走进翁基和糯岗, 先映入眼帘的往往是一栋栋木结构民居, 青黑瓦顶质朴古拙。心细的人接着会发现屋顶上石斛等兰科植物,屋檐“一芽两叶”造型檐角。这是传统的干栏式建筑,分为上下两层,下层架空,形成一个相对开放的空间,具有防潮、通风散热、防避虫蛇之害的特点,过去用来圈养家畜或置放薪柴、农具、杂物等。从底层搭一个七八级的楼梯,通往二层。抵达二层后,有一个无房顶遮盖的空间,为晒台。晒台通常由木板搭建,面积可大可小,田地里收获的谷物和茶园里采摘的茶叶等多在此晾晒。晒台上面还会种植各种盆栽花草,尤其是人们喜爱的兰科植物和调料作物。人们在这里晒太阳、乘凉、闲聊。这使晒台成为一个衔接内部空间与外部空间,家庭空间与公共空间的开放场所。晒台旁的过渡空间,通常用来堆放粮食谷物及其他杂物,现在也经常作为饭厅或临时待客空间。由此进入室内,室内有火塘与神柱,既是一家人祖先崇拜与万物有灵信仰的中心,也是主人起居坐卧之处。

传统民居,连接着的是传统的生产、生活方式,随着生产生活方式的变化,居民对房屋功能产生了新要求。如何在保护和发展之间寻找平衡,成为摆在村民和政府决策者、文物保护专家学者面前的问题。群策群力下,政府通过了专家编制的《景迈山景迈、芒景行政村村庄规划(2021-2035年)》《民居修缮导则》等法律法规。④其中既有详细的改造工艺与材料,也有改造后更宜居的样板房可供村民借鉴。在国家和地方资金支持下,翁基和糯岗这样的传统村落秉承“修旧如旧”原则修缮改造了传统民居,保持其结构和外观基本不变。在此基础上,做出了更适应现代居住需求的调整。比如一楼的开放空间,把木头柱子底下的石基加高,地面硬化,牲畜移到村落外围集中饲养,就变成了既能停車,也能制茶、待客的空间;有的房子一层加了木头墙壁,就成了经营场所。又如增加二楼的采光,增设卫生间等。走在翁基、糯岗这样的传统村落,满目古朴老屋,繁花绿树,村民坐在屋前挑拣茶叶,年轻些的村民背着背篓,斜跨着劳动用的编织袋,骑在摩托车上奔忙。游人想逛一逛,坐一坐的话,茶室、民族服饰店、小吃店比比皆是。多待一会的话,会遇到身着传统服饰的妇女敲着锣鼓,走街串巷,那是轮流值班的村民鸣锣喊寨,提醒大家注意防火安全。若想要深入了解景迈山和村落历史的话,翁基村和糯岗村都有展室,展示了村寨和老屋从过去到现在的演进与变化。

核心区其他传统村落已经发展到传统民居、更新后的传统民居和现代民居各占一定比例,互相交织的阶段。在申遗准备过程中,秉承保持遗产地社区生活与生产的真实性原则,对于这样的村落,在加强传统民居保护的同时,对于不协调的建筑大多采用微改造方式,没有进行大规模的整治、拆除、搬迁,也允许村民在建设用地内进行符合要求的建设, 既维持了社区稳定, 是对活态遗产中“活”字的阐释。

保护管理体系:政府管理与基层自治相结合

说到古茶林和传统建筑,云南不少茶山有比景迈山更大片的古茶林,传统建筑在其他地方也有保留。为什么是景迈山被选中申遗并最终成功?

国家文物局在总结景迈山成功经验时,强调 “政府为主导、社区为主体、多部门参与、多方共商知情的景迈山保护管理体制”和“实现现代管理体制与传统保护机制的有机衔接、有益叠加,为景迈山古茶林的整体保护和价值延续提供相互促进、更为有效的新模式。”⑤张丕生、陈耀华在总结景迈山遗产申报经验时,认为遗产教育与公众参与很重要:“引导包括政府机构、当地社区、老人、学校师生、宗教团体在内的社会公众等利益相关者参与到景迈山的保护管理中来。社区层面侧重于组织制定村规民约、成立自治组织、开展节庆活动等。”⑥

笔者在芒景村的几次田野调查中,除了体会到各级政府对申遗的重视和投入,也目睹了社区民间自治力量利用传统保护机制对申遗的推动作用。

苏国文老先生和以他为代表的一批长者,便是和基层政府一起,促成社区民间组织成立,推动更多村民参与申遗的社区精英。外人给了苏老师“布朗王子”的称号,但村民和我们用汉话谈起苏老先生,一般就说苏老师或者“苏老”。苏老是芒景村布朗族末代头人苏里亚之子,退休后返回家乡,著书立说,传播布朗族茶文化,同时利用自己的威望,推动景迈山古茶林的保护和申遗。在他的倡导下,芒景村于2006年恢复了祭祀茶魂树的传统。2010年,在古茶林里重建茶魂台,恢复了茶祖祭祀,每三年在此举行祭茶祖大典,景迈山上其他村寨也会参加。苏老师还和村民们共同出资,先后建成哎冷寺和收藏、展示布朗族文物和文化的帕哎冷馆,这几栋建筑围合成的院子叫“布朗文化园”,成为村民学习、传承传统文化的场所。

帕哎冷是布朗族祖先,被芒景布朗族奉为茶祖。帕哎冷的遗训被苏老师记在他写的书里:“我想给你们留下金银财宝你们会吃光用光,要给你们留下牛马也怕遭自然灾害死光,就给你们留下一块‘玉(肥沃的土地)和茶树吧!人家村子烂了,你们也永远不会烂,你们在我的火塘下面土地上繁衍生息壮大。”⑦帕哎冷馆墙壁上用傣文写下了遗训,并且强调了 “你们要像保护自己的眼睛一样爱护这些茶树”这句话。

祖先留下的话再次将芒景布朗族人凝聚在一起,敬茶祖,惜茶园成为共识,布朗文化园也具有聚拢芒景几个寨子村民,共同传承布朗族文化的功能。除了三年一次的茶魂台祭茶祖大祭外,每年山龛节时也会在这里举行祭祀茶祖的小祭,也在这里开展其他民族节日庆典和布朗族传统文化的各种传承活动。

在苏老师等长者的感召与村干部的推动下,芒景村在各村寨成立了有200余名会员的“布朗族传统文化研究会”。研究会积极推动布朗族优秀传统文化传承与传播,配合行政机构,恢复了一些传统节日并做好组织工作,举办关于茶园管理的技术培训,宣传非遗保护的价值与可持续发展的理念。

研究会成为协助基层政府和申遗专家的重要民间力量,他们协助村委会编写了《芒景村遗产保护学习手册》这样的小册子,详细阐释了布朗族受茶文化影响而形成的宗教信仰、土地伦理和现代生态文明概念下的行为准则,分发给村民学习。

在民间组织协助下,景迈山恢复了与茶有关的一些民间信仰、节庆与仪式,找回了自然崇拜、祖先崇拜、茶祖信仰、宗教信仰的约束力,也逐渐形成了“政府、社区、老人、宗教”共管的治理模式。这种构建在茶祖信仰基础之上,“部落-政府-宗教”三位一体的社会治理体系和找回传统信仰并积极延续的过程,在申遗过程中,得到了世界遗产委员会的认可。

挑战和建议:可持续保护需要做好四个“平衡”

申遗成功,是景迈山和云南茶产业和茶文化产业发展的新起点。云南至此已有六项世界遗产。毋庸讳言,其中一些遗产面对保护和利用这个矛盾,走过弯路,遭遇过质疑和挑战。“景迈山作为全球第一例茶文化景观遗产,它既是农业遗产,也是乡村遗产,因此其申遗过程既要保护自然环境,还要考虑人文的发展。”⑧景迈山古茶林文化景观是有机演进的活态遗产,而活态遗产保护的核心在于可持续性。申遗成功后,如何维持遗产的鲜活和可持续,为全世界守护这份宝贵遗产的同时,让当地老百姓持续从中受益,让景迈山遗产之美更好地传承和传播,并发挥示范作用,促进云南生态文明建设,带动云南茶产业和茶文化产业可持续发展,成为摆在我们面前的挑战。笔者认为,申遗成功后,如何处理四个方面的平衡,对景迈山的可持续发展尤为重要:

(一)严格遗产管理和百姓提高生产生活水平之间的平衡

景迈山成为世界遗产地,对当地百姓来说,是功在当代,利在千秋的事,与此同时,我们也得看到,百姓在申遗过程中积极配合政府,暂时让渡了部分个人利益。在申遗刚刚成功的阶段,如何平衡严格的遗产管理和满足老百姓改善居住条件、继续发展茶产业,同时适度发展旅游业的需求,尤为重要。在调查过程中茶农们反映的一些问题,比如由于申遗对传统建筑规范的要求,自家部分不协调的建筑被拆除,晾曬茶叶的茶棚规模被缩小,影响茶叶制作。又比如古茶林被纳入严格管理,导致茶树需要修剪的时候未能获得批准,影响茶叶收成与质量等问题。申遗成功后,这些矛盾若不能得到妥善解决,必将损害老百姓持续保护景迈山文化遗产各要素的主动性。申遗过程是平衡各利益主体的过程。申遗成功后,当地百姓才是推动发展与保护的主体,茶产业在村落经济的主导地位要得到保障,茶农的利益诉求应该有更畅通的传达渠道,应该建立透明、平等、细致、及时的沟通机制,达成各方利益的动态平衡,确保村民遗产保护的主体性。

(二)传承传统文化和吸纳外来文化的平衡

景迈山上的少数民族村落一度如同不少农村地区一样,面临着年轻人流失,社区空心化的危险。年轻一代曾经通过打工、外出求学、做茶叶生意等方式,早早离开故土。随着景迈山名声越来越大,茶叶越来越畅销,越来越多人回到村寨,同时带回了新的价值观与生活方式。村中的长者忧心传统文化在年轻一代中的传承问题。随着景迈山申遗成功,必定将有更多的外来人口带着更多的生活方式进入。文化在彼此碰撞与交融中生长,景迈山也不例外。但在吸纳外来文化的同时,保持景迈山各民族传统文化的精髓,并鼓励年轻人传承传统文化,参与遗产保护至关重要。景迈山世居民族本土文化保护机构不止一家,但他们在政策、资金和能力建设上获得的支持有限,建议给予他们政策和经济上的更多支持,让他们可以长期可持续地进行文化传承活动,让年轻一代在吸纳外来文化的同时,学习和传承优秀的传统文化,积极参与遗产保护。

(三)发展旅游业和生态环境保护的平衡

景迈山申遗成功后,旅游观光人数急剧增加。我们必须看到景迈山环境承载量有限,目前基础设施并不完善,尤其是垃圾分类、垃圾处理的政策法规和配套设施,对生物多样性的监测与保护措施尚不足以应对大规模大众旅游。遗产核心区村寨普遍规模较小,如通过扩张村寨、改造民居来加大接待能力会对生态环境造成更大压力。游客在没有引导的情况下进入古茶林和防护林,如随意采摘的话,可能会引起和当地居民的矛盾,并对生态环境和生物多样性带来破坏性影响。建议相关管理机构严格落实第45届世界遗产大会决议要求和《保护管理规划(2020-2040年)》中关于日常管理、灾害风险管理、旅游管理和阐释的各项法律法规,用严格的生态保护政策与生态旅游法规规范景迈山旅游。我们要认识到,茶是景迈山的命脉,种茶制茶是村民世代延续的生产生活方式,也是古茶林文化景观这项世界遗产活态传承的标志。相关部门要在保障核心区村寨茶产业发展的前提下,为村民发展茶文化产业和茶文化深度体验游、民族文化体验游、生态旅游等环境友好的可持续旅游方式提供政策引导和技术支持,预防毫无节制的大众旅游对遗产地环境造成損害。

(四)外来资本进入和本土主导发展的平衡

景迈山申遗的成功将吸引更多外来资本进入,带来更多商业机会,但是在其他案例中,我们看到了由外来资本主导旅游,当地老百姓通过出租房屋,或者从事简单旅游服务行业等方式获益,这样一种发展模式,存在诸多弊端。这样的模式发展到一定程度,可能陷入过度商业化的陷阱。当地老百姓在这个过程中,有可能丧失遗产保护与传承的内生动力。

建议当地政府与主导机构在制定旅游规划时,将景迈山纳入西双版纳和普洱旅游环线,将山下的惠民镇定位为环线中转站;合理布局核心区与缓冲区,山上和山下的旅游空间,将外来资本往缓冲区和山下引导,大力发展惠民镇康养旅游和民族文化旅游,让景迈山申遗成果惠及更多民族和人群。而景迈山上的旅游,则应该由当地居民主导,让当地世居民族在各个环节持续受益。通过这样的可持续旅游,使当地人成长为文化遗产的传承者和文化旅游的引领者。

注释

①⑦苏国文:《芒景布朗族与茶》,昆明:云南民族出版社,2009:16+36-37页。

②芒景村党总支、芒景村村民委员会编:《芒景村遗产保护学习手册》,2019年,未出版。

③郭静伟:《嵌入在社会变迁中的普洱茶》,云南大学硕士论文,2013。

④⑥⑧:张丕生、陈耀华:《普洱景迈山古茶林文化景观世界遗产申报回顾与总结》,载于《自然与文化遗产研究》,2023(5)。

⑤《申遗艰难历程 保护神圣使命——普洱景迈山古茶林文化景观申遗历程和保护对策》,载于国家文物局公众号,2023-9-18。

作者简介

谢春波 云南民族博物馆副研究馆员