深圳-NESS: 空间衍异Shenzhen - NESS: Space in Mutation

2023-12-18刘珩杨志奇刘思

刘珩 杨志奇 刘思

摘要:从地缘政治对深圳 特区四十年城市空间衍变的结果进行理论研究和实验性重构,理论研究层面:从深圳城市空间形态演变的表象出发 ,抽离其底层空间生产的表征性特点,构建空间再生产的实践性实验来映射深圳城市发展的未来性。策展实验层面:以全球化策展的缘起阐述对深圳性的理解,通过 分析深圳5个具体典型空间实例,探索其集成空间呈现的深圳特征——构建5个实验性场景——感知未来深圳空间再生 的可能性。

关键词:深圳性;空间与生产;未来;研究与策展

Abstract: Theoretical research and experimental reconstruction from the perspective of geopolitics are conducted over results of the 40-year urban space evolution in Shenzhen Special Economic Zone. At the theoretical research level, the representative characteristics of the underlying space production are disaggregated from the external form of urban space evolution in Shenzhen, and practical experiments of space reproduction are constructed to map the future of the urban development in the city. At the curatorial experiment level, Shenzhen-ness is expounded from the origin of global curation, and Shenzhens characteristics shown in its integrated spaces are explored through analysis of five typical space examples in the city, through which five experimental scenarios are constructed to perceive the possibility of future space regeneration in Shenzhen.

Keywords: Shenzhen-ness; space and production; future; research and curation

1.缘起

受柏林AEDES当代建筑论坛1的邀请,我们在2018年中策划了一个关于深圳的展览,题为《深圳-ness:空间衍异》。深圳,地处南方,毗邻香港,是一座在特定历史阶段发展起来“执行特殊任务”的城市:一个三十万人口的渔村乡镇到今天近两千万的巨型高密度的一线城市,只用了短短四十年。对于西方社会, 这是个不可思议的举措。深圳,作为全球快速城市化“现象级”城市,是否存在着一种专属的“深圳性”—— 即“现象级”呈现背后的内涵或规律或特性,造就了今天与众不同的它?准确地说,对于深圳作为特殊条件下快速发展起来的城市空间类型及“深圳性”的学术讨论,是否也为它以及其他中国城市的未来空间发展提供了可参阅的可能性?

展览就是在这个思考下展开的, 以“深圳性”为主题,我们邀请了1+5家深圳最具代表性的研究与实践机构,通过工作坊的形式确定研究框架,研究从深圳空间生产的规划和建筑双重角度切入,在产业和空间之间寻找一个必然关系,探讨在这个逻辑框架下,空间转化的多种可能性。最终五家建筑师团队尝试以空间装置的方式,作为该阶段的研究成果,去探讨未来顺应衍变和迭代的新的空间生产方式。

本篇短文借助对2018年《深圳-ness:空间衍异》展览的梳理和阐述,希望带来对“深圳性”作为一个学术命题的反思和前瞻。

2. 解读“深圳性”

2.1 不平凡的起点

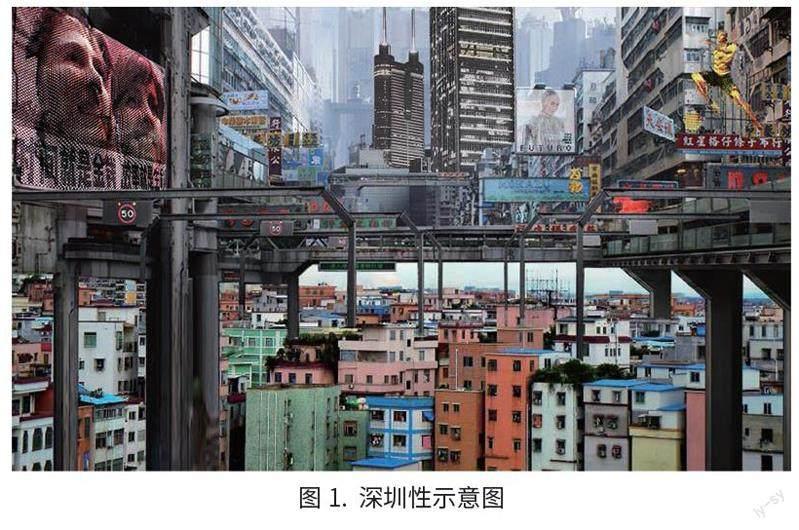

深圳,是中国第一个经济特区,一个从上位规划开始发展的城市——中国面向世界的窗口。“山高皇帝远”和香港的“穷邻居”这种地缘政治的双重属性,这座城市从一开始就具备了远离中心的自由和实验性,也意味着可能带来的前期发展的“粗糙”;同时它的另一面-香港-这座代表国际化先进性的标准样本,也给它提供了得天独厚的可学习借鉴及“弯道超车”的精准目标。深圳的命运一开始就注定了它的“不平凡”:一种边推进、边修正、边超越的实验性和目标必达的发展特点(图1)。

2.2 空间生产的逻辑

如果用一个词来凸显深圳的发展特点,那就是“生产”以及不断自我迭代的“再生产”。“生产”代表了深圳在全球的定位。深圳从三十年前最低端的人口密集型的制造业开始,到二十年前在深圳起步、如今已逐步成长为世界著名的互联网企业和高新科技企业,它的发展史就是地缘政治的偶然性与必然性线性交叉、在经济产业与社会相互关系上的空间生产史。

深圳“不平凡”注定给新的文明包括经济产业和社会建构带来积极大胆的尝试,无论是实体的还是虚拟的,都促成了作为这些生产方式显性载体—— 空间生产的“不平凡”。法国学者亨利·列斐伏尔在他著名的《空间的生产》一书里提出,“空间是基于价值观和意义的社会生产,或是复杂的社会建构”。深圳经济生产的自主更新和迭代,也推动了这座城市空间及类型的迭代或异化,即可能的一种非传统、非常规的空间生产, 去钱行一场复杂的“社会建构”过程 [1] 。

2.3 多重的基础设施:发展的必要条件

首先,自上而下的城市规划及有机生长的自然村是深圳空间“快速”生产的双重基础设施。 奠定了深圳空间快速发展的1986年的总体规划(图2、图3),有如勒·柯布西耶的“光輝城市”,是一张典型的现代主义规划,清晰的功能组团及分区,及以快速效率为主导的自东而西的交通布局把深圳的未来发展贯通,希望以此建立这座城市有序的经济生产及日常生活。实际上,这版规划在之后的发展里也呈现其强大的高效性。原规划承载的100万人口小型城市,到现在已是2000万人口的大都市,1986年基底依然在那。然而该规划用大型快速交通干道来连接摩天大楼,形成垂直发展的超大街区,其简单大尺度的几何秩序无法适应一个都市人及群体的日常生活所包含的极其复杂的秩序和需求。更不用说,还要解决为满足快速增长的经济活动短时间带来的或持续而来的大量移民生产者的“衣食住行”问题。 幸运的是,不在规划“法眼”里遍地星点的自然村,以其经济实惠便民自由的小尺度和多样性的另一种日常,成为这个城市不可缺失的补充。

当然不可忽略的另一种“基础设施”,也让深圳如鱼得水,快速超越中国的其他城市。例如专属深圳的一系列开放和特区政策吸引海内外创业人和企业投资生产,深港口岸应运而生, 加上早期的“二线关”划分边界,让当时的福田、南山和罗湖等——区域成为“特种部队的尖刀连”,尝试着各种“弯道超车”的可能性。对内对外、自上及下的多重基础设施,成为深圳短时间内高速经济、社会及空间发展 必不可少的前提条件。

2.4 产业变革与移民社会

如上所述,支撑高速发展的经济及产业需要强大的生产力队伍。对于原本只有30万人口的小渔村们,去推动这个发展及变革是绝对不可能的。而深圳从人口密集型的制造业向国际知名的互联网和高新科技产业为主导的转变,也对人群的知识结构有了更高的要求。换言之,产业变革不仅带来了就业特点及人口结构的变化,也带来了城市空间生产的迭代,及更为复杂的社会建构可能性。

雅各布斯在《美国大城市的死与生》谈到,随着互联网时代的到来,虚拟空间、实体空间、生产方式、意识形态及生活方式等多元化形态并存,冲击着单一、高效的城市发展方式。面对日益复杂的生产和社会发展模式,在保证经济生产方式不断迭代的过程中,如何通过空间“再生产”保持一个城市的社会活力、生态健康意识及文化进步,是当代城市更新的核心问题[2]。日常都市主义是指在街道的层面向那些非正式的生活实践学习的方式,是一种在日常生活中寻找意义的方法。与新城市主义相反,日常都市主义并不关注美学,而是关注一个与大多数人有关、却经常不被注意的概念——日常生活及作为其物质载体的日常空间,以此映射出一套全新的城市设计价值观,把城市居民和他们的日常经验置于设计的中心[3]。

如今的深圳纳入了更多世界500强企业和新兴产业——随之带来的新的生产模式改变着我们的生活、生产和交往模式。深圳以“来了就是深圳人!”这一号召体现着这座城市认同并有意识地传递“开放包容”的城市属性。同时科技产业带动的天南海北的移民,五湖四海的文化汇聚也意味着城市的意识形态高度杂糅,多元需求带来从生存到发展的底层空间逻辑演变:移民而来的百姓从基本居住需求线性发展至今的下沙村,也有如华强北自上而始的产业科技迭代推动的复合型商业生活区。这些双向碰撞的意识形态在包容开放的底层逻辑中也将释放更多的再生产空间潜力。

2.5 集成的空间生产:城市发展与复合空间

雷姆·库哈斯提出“拥挤文化”——凭借单一的结构征服整个街区。网格的中立性使得城市建筑的“程序”和“形象”彼此独立,建筑外表有灵活的可塑性,并与建筑内部的构成和功能毫无关联,功能也不再只追求形式[4]。 空间生产与内容生产的关联性,体现在对时间性和公共性的呈现和回应方向。用“城市的厚度”来阐述一个城市的空间和时间,包含两重维度:一个是空间维度,另一个是人文维度。一座城市是一部行走中的历史,应该永远处于“现在进行时”的状态。建筑不是单纯地强调一种功能、单一的品质或一个时间片段,而是要兼容城市发展过程中由时间和人为等因素带来的复杂性和不确定性[5]。深圳的城市规划建设即有如高新区——国家创建世界一流高科技园的试点园区——强规划探索的高层次产业、 科技、經济等集成创新融合产业区,也有如大芬村“弱控制”的移民产业空间再生产的全球化文化产业链建立。深圳作为中国全球性城市某些方面具有领先地位,需要建立一种“联系”和“对外开放”让人与活动在这里产生释放需求,让更多经济活动来支持城市空间发展。

3. 五个空间案例

这次展览展示的代表“深圳性”的五个现有空间案例,在某种意义上说明了深圳空间生产及再生产的独特、复杂但正面的社会及意义的建构过程(图4、图5):

深港口岸2是深圳诞生的契机。曾经封闭的中国以深圳一系列口岸链接香港、进而链接外部世界。内与外在经济与文化上巨大落差产生了流动与机遇,进而塑造了今天“弯道超车”进入国际视野的深圳(图6)。华强北3以“代工城市”“硬件硅谷”“创客天堂”闻名全球,华强北地区在混沌中的快速演进现象是深圳早期特色产业在城市空间发展极端而具特色的切片(图7、图8)。深圳高新区4,作为新型的工业用地及产业组团空间类型,是腾讯、大疆等众多科技企业的聚集地,以其创新的办公风格和复合功能,吸引着无数的创新创业者并在孵化大楼里数以千计的格子间中,保持着深圳未来科技的生命力(图9、图10)。下沙村5是深圳中心区特别的城市廉租社区,下沙广场这一共享空间集成了宗亲社会传统与移民文化,一支支流行曲在广场舞者间建立起原居民与移民阶层的无缝连接(图11、图12)。大芬村6是村,也不再是村,是全球化背景下一个主要从事西方油画复制的生产与销售地,村亦是厂;然而在这样一个伪艺术区里,也孕育了一些画师,他们从机械化的生产中获得了自由之笔,创造着属于自己的艺术和生活,逐渐形成一种新的原创文化(图13、图14)。

4. 关于深圳性:五个未来场景

如果深圳性是基于地缘政治条件下深圳空间生产逻辑以及五个空间典型案例的讨论,那么这些具体“深圳性”作为科技产业、基础设施及环境、规划与建筑及社会建构等集成的空间范式,是否也暗示或预言了未来顺应衍变和迭代的新的空间生产方式及呈现?

我们邀请五家建筑师及艺术家,围绕着人与空间之间可能存在的新的关系:交互、感知、集成、密度和自由这五个关键词,想象深圳未来的五个空间场景,作为深圳性的未来可能性讨论(图15) 。

4.1交互 - 社会

回顾人类城市化的进程,从文艺复兴的大航海时代到工业化时代催生的近代城市。三次工业革命后,第四次工业革命从21世纪开启,以互联网产业化,工业一体化为代表,是以人工智能、清洁能源、无人控制技术、量子信息技术、虚拟现实以及生物技术为主的全新技术革命。

深圳改革开放前的30万人口发展到今天的2000万人口,它作为一座移民城市具有很强的包容性,他的文化开放性和创造性地接纳和发展了互联网文明。当人和人之间通过虚拟空间的交往越来越多时,我们开始重拾面对面交往的价值,未来要探索虚拟社交与实际交往结合的平衡(图16)。

4.2感知 – 科技

科技所带来的生产方式和生产对象的演变,从实际使用的产品趋向虚拟:所生产的物品已获得生命,我们与它之间将是一种对等关系,因此未来虚拟文明生产的最核心要素将是“感知”。“感知能力”建立在很多科学技术基础上,科技帮我们扩展感知的深度和广度,无论是人对自然的感知:视觉、听觉、触觉的拓展,还是人与机器(人工智能)的感知及人与机器的交流方式。

虚拟现实技术让我们在虚拟场景中获得真实的空间体验,无人控制技术(大疆)給我们提供新的观看世界的角度;多维城市数据平台(小库),提供給我们的分析和认知城市的新的角度;基因科技(华大)在解读基因密码,解决疾病问题的同时,开启了人与物和自然感知的可能(图17)。

4.3集成 - 基础设施和环境

深圳现有的基础设施都是在工业化大生产的基础上建立起来的。下一阶段生产空间、工作空间的需求将会越来愈少。在未来无人工厂将被推广,生产的空间也可以搬进地下,30%的工业用地将被释放出来。比如最新的地铁轨道系统,或者城市的捷运系统等,都是在解决集成问题,把基础设施尽量压缩起来。新的物流方式-管道运输系统和无人机将会大大减少了对基础设施的压力。

广义上的基础设施不仅仅是支持城市运作的硬件设施,还应该包括整个人的生命周期的所需,以家庭为核心将转变为以个人为核心,人对城市的需求相应改变:住宅不再需要客厅,每个人所必须的独立空间可以不再依附于家庭,提供此类基础设施的将是一个人一生的综合服务商(图18)。

4.4密度 - 建筑和城市规划

当基础设施高度集成,就会带来新的社会问题,即密度。建筑和城市规划以往都在解决功能问题,站在未来的角度,密度是超越于功能性的一种空间品质,未来的城市将为密度而密度。将来人们的工作地点也可能是在小城市,到大城市来就是为了感受密度,向往(体验)密度是一种生物的本性,所以密度会成为控制未来城市的一个最核心要素。

虽然建筑师已经在形式上做出了很多探索,设计出了功能复合的高密度建筑,但最好的实现高密度的案例反而是由下而上形成的城市形态(“城中村”),这种自发形成的空间模式,作为一种高密度并充满活力的城市模式的样本,将被更广泛的推广(图19)。

4.5自由 – 艺术

现代主义所建立的公共体系(公共空间)几乎消灭了所有宜人尺度的街道和自由空间,所以成为了今天“千城一面”的风貌。而因规划的系统化,监控无处不在,在网络文明时期的这个系统化的控制能力要更强大。未来的城市最需要的是自由呼吸的空间。

艺术作为一种解药,要在我们设计深圳的未来时,从前面的四个方面里解放出来,最核心的任务就是在“公共空间”之上建立“自由的空间”。我们要保证人与人独立交往的可能性,这些空间一开始就被作为领地保护起来,只有我们相互之间可以进入,而政府、机器人、人工智不能进入, 这个“我和你”之间空间是绝对自由的,超越监控之外。艺术家要为我们创造自由的空间,要协助城市保留有这种空间的可能性(图20) 。

5. 结语

这次展览在国际视野下聚焦了深圳,为全球其他城市所面临的问题提供了参照,也引发了学术界广泛的讨论(图21)。我们生活在史無前例的时代,在多重复杂性、不确定性和不安定感交织在一起的当下,我们的城市和建筑将何去何从,在未来是个问题。寻找影响城市空间的一种关系逻辑和过程中所演绎出的独特“深圳性”是这次展览及讨论的出发点和核心;更重要的,这种关系逻辑是否能成为具有普适意义的、未来空间设计的方法论和思考原点,也是这次展览的实验性所在。

“深圳性”产生于地缘政治的机遇,在短短四十年一跃成为全球城市化发展的特立独行的空间范本,深圳人在这个空间生产的过程中功不可没。或者说,人(humanity) 才是超越空间的深圳性的本质及所有的意义所在, 不管是过去、现在还是未来。

附录:展览信息

策展人:刘珩

执行策展人:刘思

参展人:

-趣城设计工作室 (深圳)

-刘晓都,UPRD都市实践研究部,位形空间 (深圳)

-南沙原创建筑设计工作室 (深圳)

-中规院深圳分院城Plus,毕学锋设计顾问机构 (深圳)

-小库科技,未来实验室 ((深圳)

顾问:钱源

展览空间设计:南沙原创建筑设计工作室

平面设计:毕学锋设计顾问机构

视频导演:文尧

地点:柏林AEDES建筑论坛

时间:2018年6月29日-2018年8月15日

支持机构:深圳市国际交流合作基金会,爱城市智库,深潜,AEDES,香港中文大学建筑学院

注释:

1 AEDES创办于1980年,是全球最具影响力的建筑文化传播平台之一,通过展示、讨论和传播当代空间的前沿实践与理论,在世界范围内享有极高声誉。曾在AEDES当代建筑论坛展出过的普利策奖获奖建筑师包括:弗兰克·盖里、伊东丰雄、王澍、 彼得·卒姆托、妹岛和世、 扎哈·哈迪德、雷姆·库哈斯等。

2 深圳口岸 1978年,经济发展与对外交往口岸需求下,与香港一河之隔的深圳被选定为经济特区。随着城市发展,深港边境的口岸也陆续增加到6个。“口岸”的生产推动带来了城市的高密度发展,经济特区深圳也从一个占地1997平方公里、人口约50万的农业地区贫瘠瘦弱的态势告诉发展成约2000万人口的超级新城。在“一国两制”的特殊差异的背景深港双城区域合作效应形成双赢的共面。深圳与香港的紧密联系相互塑造,如同放大的镜面效应——中国与世界的缩影。

3 深圳的“华强北”是从一条普通道路名发展成为其两侧1.45平方公里土地的代称。在这里生产力和产业的发展已经发展为中国最大的电子产品流通枢纽、是全球知名的“硬件硅谷”、是科技商机的热带雨林。这里有着自身丰富资源和发展速度:“深圳1周=硅谷1月”、“ 深圳3周=纽约2个月” 。华强北区域每日均有约60客流的需求和数以万计的物流运输需要流通,其形成的高密度集成的基础网络设施以及互联网信息与物质载体机械是重要支撑。

4 1988年9月,邓小平与捷克斯洛伐克总统谈话时说:“科学技术是第一生产力“,1989年,深圳提出“科技兴市”战略,随之设立了科技工业园。时间的衍变,昔日的代名词已转化为实际拥有8000家企业注册的高新区它,覆盖形成了以新一代的信息科技、材料能源、航天制造等8大优势的产业集群。在这个高新产业园群英荟萃:有大疆、腾讯和柔宇科技等全球最具创新力的高科技企业、众多的孵化及创业服务机构。除此之外聚集着45万创新就业人口分布于占地1150公顷的园区中,平均每公顷土地上活动着390人,是德国最大的科学城the Adlershof Science City人口密度(43人/公顷)的9倍。作为国家创建世界一流高科技园的试点园有着高起点、高标准的多元产业集群,预示着这里将有不断的突破和衍变出无穷的力量。

5 下沙村,这里的村民曾经靠着深圳湾、过着半耕半蚝的生活,800年来按照传统的宗亲制度治理;伴随城市高速发展和人口迁移而来这个村庄也成为大量城市移民落脚的廉租区域,接纳着天南海北的文化。村中的下沙广场对于村民来说是一个有仪式感的空间,它通过数条街道与全村人的日常相连接,述说这里的平凡生活。下沙广场是承载着村民舞动的场地,自由舞场时间一般在晚上7:00-11:00。傍晚的不同时间,这些“居民舞蹈家们”跳着广场舞,将20000平方米的下沙广场,这里将自发形成乐符高界定的若干场景:音乐、探戈、太极在这里交织,跨越了“本地”或“外来”的社群界限、文化背景的差异、收入的鸿沟,形成了独特的交往与联接建立了家的感觉。

6 大芬村地理区域位置在离深圳城市中心约10公里,在高速发展的深圳城市中,大芬村很多人在从事西方油画复制的工场与销售方面的事业。从复制画的历史事件来看,其鼎盛时期在2008年金融危机前,当时全世界1/3的商品油画产自这个在深圳面积仅0.8平方公里的小村子。随着近10年的不断发展,村庄的百姓已经在探索中将这一产业形成了商品油画相关的超级集群模式:聚焦于巩固链接全球,同步辐射中国内陆的销售网络、控制销售前后端服务网络,形成了商品油画商业模式链。这个位于深圳一隅的大芬村有原住民和复制油画有关的产业上万名从业者居住。在这里表现出了“墙壁画廊”这一最为典型的密度表征,其中“墙壁”密集分布在楼宇之間宽约3米的巷道中,投影面积为零。每平方米月租金约10~20美元,一般的画师们会租用1-2个平方米。面对并不优良的外部环境,零星的独立画家仍在坚持原创;曾经复制他人家做的画师们也从经年累月的生产刻画中有所学习和对于艺术的顿悟,逐步开始进行原创性的作画。这些作品是画家对自我人生追求的领悟与描绘:没有艺术,只有艺术家——诚然。

参考文献:

[1]列斐伏尔. 空间的生产[M].刘怀玉, 译. 北京:商务印书馆,2021.

[2]雅各布斯.美国大城市的死与生[M].金衡山,译. 南京 :译林出版社, 2005.

[3]玛格丽特·克劳福德.日常都市主义[M].北京:中国建筑工业出版社,2021:6

[4] 库哈斯.癫狂的纽约[M].唐克扬,译.北京 :生活 · 读书 · 新知三联书店,2015

[5]刘珩.城市厚度——关于历史空间改造的思考和实践[J].建筑学报,2016(12):9-15

猜你喜欢

杂志排行

世界建筑导报的其它文章

- 0 | 10 | 15,

- 深圳遗产:基于批判遗产研究的思考Shenzhen Heritage: Thinking from Critical Heritage Studies

- 交融与调适:深圳大学“一横多纵”设计教学体系的实践Interdisciplinary and Adaptive Approach: The Practice of “Horizontal and Vertical” Design Pedagogy at Shenzhen University

- 科学x艺术x建筑问题的演绎交流论坛Interpretation of the Problem of Science x Art x Architecture Exchange Forum

- 建筑设计企业基于BIM的数字化转型发展研究Research on Digital Transformation and Development of Architectural Design Company Based on BIM

- 美国MODUS建筑工作室modus studio