0 | 10 | 15,

2023-12-18徐好好刘晖

徐好好 刘晖

摘要:深圳是一个历史短暂而又非常辉煌的城市。深圳要树立一个什么样的城市人设,以及如何树立,都与国内其它城市不同。从2005年至今,深港双城双年展就是深圳怎么树立自己的城市品格,或者说身份认同的独特路径。通过双年展,“深圳”让人认知一个它是什么样的深圳,让人们对它有一个比较完整的印象。

关键词:深圳;双年展;城市建筑;身份认识

Abstract: Shenzhen is a city with a short and very glorious history. What kind of urban layout and how to establish it in Shenzhen are different from other cities in China. Since 2005, the Shenzhen Hong Kong Twin Cities Biennale has been a unique path for Shenzhen to establish its own urban character or identity. Through the biennial exhibition, "Shenzhen" allows people to understand what kind of Shenzhen it is and give people a relatively complete impression of it.

Keywords: Shenzhen; Biennale; Urban architecture; Identity recognition

“深港双城双年展(ShenZhen-HongKong Urbanism\Architecture Bi-City Biennale – UABB)是全球唯一以城市\建筑为固定主题,以关注城市和城市化为使命的双年展。由深圳与香港这两个边界相连、互动密切的城市协作举办,立足其所在的珠三角地区急剧城市化的地域特点,关注全球普遍存在的城市问题,用当代视觉文化的呈现方式,与社会公众广泛交流互动,具备国际性、先锋性、公益性。”

——深港双城双年展组委会

城市研究者追溯深圳的发展历程,认为深圳有一道列斐伏尔式的战略性空间生产轨迹:“对空间价值的深刻认知、精心策划和高效利用……把发展目标、发展资源和发展模式充分结合起来,加以系统性地整合并使之发挥奇效”2 [1],让深圳生产出自己的空间特色、空间思维与空间范式。

不考虑卫所、墟市和盐场的话,深圳是一个历史短暂的城市,也是一座将现代、艺术、科技、文化和经济高度融为一体的都市。深圳要树立一个怎样的城市人设,如何树立这个人设,都与国内其它城市绝然不同。从2005年至今,深港双城双年展(下简称深双)就是深圳确立自己的城市品格,或者说身份认同的一个独特路径。通过深双,深圳让人认知一个它是什么样的“深圳”,让本地人、外乡人、外国人对深圳都建立起一个更完整的印象,而不是一个临时性的、开发区式的、“捞世界”的简单场所。

深双的场址和建筑,除了作为承载展品的空间外,还至少承担了另外两重作用。一个是刺激土地,为下一步的城市开发或者城市更新储备、提升一些片区、地段,另一个是如何向外界展示深圳的城市形象。

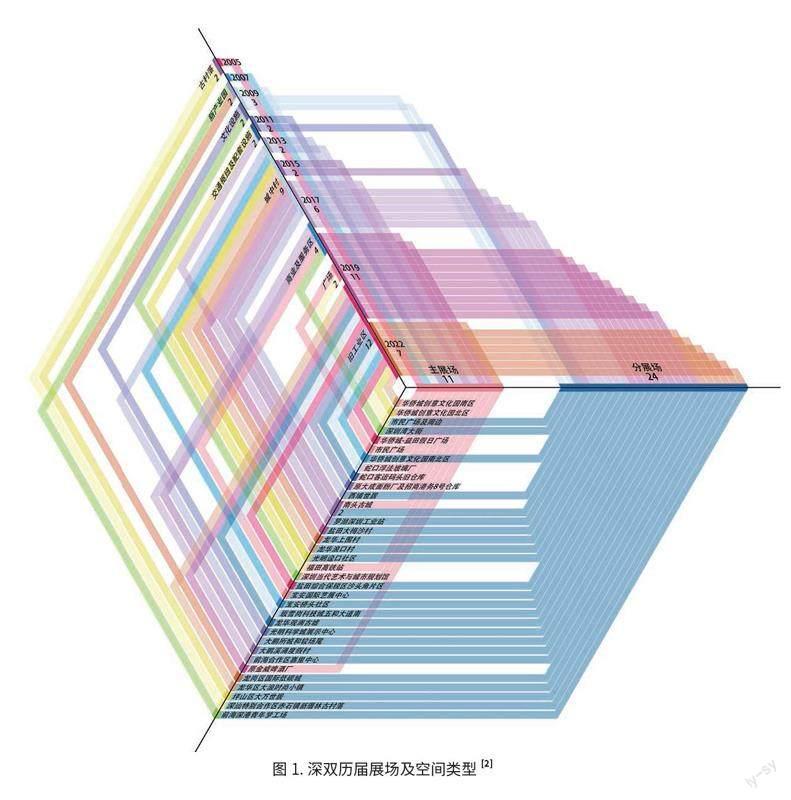

从2007年开始,深圳邀请香港加入双年展,之后的深双都是深港双城联办模式。本文以深圳主展场为例,尝试理解深圳城市,对香港及香港展场的讨论不在本文中展开。(图1)

0 新鲜的城市挑战

2005年,首届深双在深圳华侨城东区OCT当代艺术中心举行。深圳新闻对深双有一段关于“城市生活”的有趣描述:当(深圳的)市民从电视中看到威尼斯双年展开幕的消息时,多半都会觉得这是发生在遥远国度里一群艺术家的小范围活动,跟自己的生活无关。但深双真的来了,它述说的就是我们自己的生活,以及发生在我们身边的故事……

在当年12月10日的开幕仪式上,深圳市政府官员描述了他们心目中的“深双和城市”:文化和建筑……是城市灵魂的外框。它(深圳)是古老而年轻的城市……是一个25年前的边陆小镇……是一个现代化的大都市……它对所有的人、所有的文化、所有的艺术、所有的建筑风格都敞开了城市大门……在这个因开放政策而诞生的开放城市中举办以城市为主题的双年展,具有异乎寻常的意义……(深双)关注现实生活,融入建筑及城市的发展趋势,建立微观化的娱乐意志,探索城市前沿与最新面貌……就像一个初生的婴儿带来新鲜、纯真和无限的希望。

策展人张永和的策展叙述,更清晰指向了城市“整体”“地标”“尺度”等专业思考4:(首届深双)提供了认识城市与建筑的人文和社会等多种角度,强调建筑与城市的整体和谐与适用性,批判建筑过度泛滥的视觉地标和个性,注重城市脉络和地方文化的传承延伸,主张城市传统人性化尺度空间,如街道、院落的再塑和运用,并对深圳突出的城中村现象进行专题观察和研究。

这段展陈大纲显示了一组概念:比如整体和地方、视觉地标和人性化尺度、深圳和城中村。这些有张力的并置,描述了一个时代向一个更早(或者在未来还会出现的)时代的运动,描述了一种从后往前再往后,从下向上再向下(和从上向下再向上)的运动。深双的角色,不仅是城市内“各个位置”的水平接续问题,它还包括了如何以竖向顺序将城市和时间上的重要事物联系起来,也就是与人们通常所说的“城市脉络”或者“城市传承”的品质联系起来。

在随后出版的《城市,开门!2005首届深圳城市、建筑双年展》中,张永和将策展思考整理成《现象与关系》5一文,通过城市现象,讨论如何重组深双的构想,并提议将城市现象与城市发展的关系作为深双延续思考的议题。[3]

《城市开门》一书中还有更多专业研究者的视角,例如王军关注的“转型期城市发展”与“政府政策”,史建在展评中提到的“超速”“状意”“混乱”“呈现”等关键词,还有杜鹃、舒赫的影像“城市纪事”,海外研究者拉斯(Lars Lerup)對“深圳和纽约的”“一般意义的”“公众生活”的比较。在这些讨论中,“开门”的城市也是某种意义上开放的思想,其中既有城市日益消费化的娱乐现实,也有理性思维的城市谱系,有典型的珠三角超速城市现象“城内城”,有“城外城”空间的再发掘和再阐释,还有近20年前建立起的一种全新的城市批判和空间现实维度———在充溢于日常生活经验的虚拟空间中产生的认识审视和批判记忆。

笔者觉得最有趣的,是一场内部讨论,和一个来自于建筑和城市之外的艺术展品。

朱剑飞主持了首届深双的第一个论坛,并用“怪异”概述了论坛内容,因为建筑理论家马克·卡森斯(Mark Cousins)在讨论中提出来三个“奇怪”的城市问题,一个是因为深圳与政治决策、行政管理和经济条件的高度联系,对传统建筑和城市设计思想的叙述方式提出了挑战,一个是从外部视角看深圳产生的“元素熟悉”但是“观感奇特”的印象,还有一个是深圳的高速建设和超人尺度,与城市使用的随机、非正式产生的极限的大小差异。令人印象深刻的是,论坛嘉宾刘家琨用“重新产生差异的开始”回应了第二个提问,而策展人张永和的回答则指向了深圳潜在的现代理想和对科技、市场的信心。所以朱剑飞写道:刘家琨的“非西方景象”、张永和的“极度西化巨构”,是用一种“宽松”解开了马克提出的“认知障碍”;而马克的“怪异经验”来自外部的警觉观察。换句话说,首届深双展示的深圳城市和建筑元素的错时、张力,是研读深圳城市特征的难点,也是可能的突破口。

与之对照的是孟京辉在深双提交的展品“城市变形记”。2005年,正是国内实验戏剧探讨是否可以兼得美学表达和娱乐功能的高峰时段,似乎这也是深圳构建城市发展先锋理念和实质推动城市变化的真实写照。

10 变化的城市印象

2013到2015年,受深双组织委员会统筹委托,深圳有方通过对历届深双亲历人的访谈,回顾、纵观了深双五届十年(2005-2016)的全貌,并形成一本档案研究集《看(不)见的城市:“深双”十年研究》。[4]

作为深双早期的策划和执行者,黄伟文6认为,深双源于年轻深圳的反思和创新,始于城市规划管理者“对城市与建筑设计管理业务及行业评优交流状态”的更高期望,也有赖于深圳决策层的远见、执着、理解、支持,以及本地地产从业者的资助。“当时的筹划者们虽然不一定都深入了解过双年展,但直觉判断……只有放宽到城市层面、超越城市规划学科和专业语言,才可能有更多样的表现形式,更好地与观众互动,才能更有生命力。” [5]

从当代观察者的角度看,策展不仅针对城市案例、文献和研究,也会直接针对城市具体项目和需求,这是城市策展的延伸应用。深双十年对城市问题的探讨和呈现,也从单纯的城市研究展示,进化到解决具体城市问题的展示。

深双的另一位发起人和执行者张宇星7曾比较过深双和威尼斯双年展的异同:威尼斯不是一个增长中的城市,甚至已经不具有生长性,所以威尼斯双年展实际上是脱离真正的、鲜活的城市现场的固定场所。深双既关注全球城市问题,也在一个鲜活的城市肌体中,在现场研究问题,“如果经过100届,涵盖所有的城市问题,(深圳)本身就变成一个教科书般的双重角色”8。

深双早年的展场选择,数次都在蛇口的工业遗产,例如前4届深双所在的华侨城创意产业园,2013年的主展场蛇口浮法玻璃厂、蛇口客运码头,都是改革开放初期深圳开发建设的第一批项目,当年引领风气之先,现在到了需要进行城市更新的阶段9。由于深圳已经树立起改革开放先锋城市的定位,所以在此地举办深双还凝聚了特定的场所精神——不同于一般的工业遗产地段,它们既是改革开放的物质史迹,又要延续深圳拓荒牛的精神。当然从操作的角度看,选择这些展场也都有刺激土地、激活地段的目的。

笔者试以蛇口浮法玻璃厂不同年代的报道为例,再现媒体对场地和城市变化的认知。

1985年,浮法玻璃厂在新闻中受人关注的是“9000万美元”的耗资,“中外各50%的投资额”,引进的“美国PPG公司浮法先进工艺”,以及“500吨/日”“年350万标准箱”的产能。新闻预计工厂1987年建成,“将为我国南方及港澳地区提供数量可观的优质浮法平板玻璃和进行深加工配套的玻璃制品”。[6], [7]

2013年5月的《深圳商报》作了“深工业用地占城市建设用地40% 工业遗产保存形势严峻”的新闻,而当年12月的同刊新闻中,就用了《蛇口“城市边缘”今成故事主角》的题目,报道“2013深双昨日下午在蛇口原广东浮法玻璃厂隆重开幕,比利时王国玛蒂尔德王后,中共广东省委常委、深圳市委书记王荣,香港发展局局长陈茂波,招商局集团总裁李建红,深圳市委常委、常务副市长吕锐锋等嘉宾出席开幕式。本届双城双年展主题为城市边缘,展场展示了原广东浮法玻璃厂及蛇口客运码头旧仓库的升级改造成果。”

2014年,汪原和浮法玻璃厂改造建筑师刘珩进行了“边缘/价值”的对谈[8], [9] 。汪原赞赏深双带来的城市现场建造、建筑师的“建筑”与建筑师的“图像及文字”能够同时出现并互文呈现对机会,也问起蛇口选址和主题“城市边缘”的关系时,刘珩说,“经过30年的改革开放,蛇口以前的这一拨基本上完成了它的轮回,如何活化这一区域对未来是一个有使命感的任务……30年后,人们将目光聚集于蛇口,也标志着蛇口未来30年的一个新起点。”

2022年《深圳特区报》又再次报道了浮法玻璃厂的中心——新 “大筒仓”作为深圳的公共艺术文化符号,历经 40多年,从浮法玻璃厂到元宇宙艺术馆,带着深圳工业文明的印记……通过建筑、新媒体作品,一起连接深圳的过去、现在和未来。[10]

胡洪侠曾回顾了这段公共媒体对深圳特定场地的认识变化,“1985年的动工、1987年的点火与投产,报纸上都浓墨重彩地报道了,2009年的关停,当时的报纸未着一字。若不是2013年底在这一旧日厂区发生了一件大事,浮法玻璃厂这一专有名词,连带与左炮台相邻的这篇厂区,可能早就隐入喧嚣之中被人遗忘了。这件大事就是深圳香港双城双年展。” [11]

同时,在前五届的深双中,也越来越突出了城市和乡村的问题。黄伟文在《看(不)见的城市:深双十年九面》结尾,讨论了深双关心的深圳9个城市面像,包括展示性、开放性、自发性、日常性、基础性、时间性、农业乡村、建筑、教育。实际上在正文的描述中,作者对城市和乡村关系、城市的计划性和自发建造讨论显得尤为重要。除了开篇的策展城市外,文中的8个篇章,有6篇和乡村直接相关,包括城市限制與开放(深港的边界问题)、自发城市或者谁的城市10、衣食住行的城市、城市的共同基础(土地、住宅、交通、基础设施)、城市的生老病死(城市历史的老区)、城市与乡村农业(农市主义agri-urbanism 11),其余的2个篇章城市建筑和学习城市,也包括了城市空间的平衡、“超轻村”、岭南、城中村特工队、白石洲小朋友在价值工厂等城乡关联的讨论。

这类讨论,为后续深双在南头古村、大鹏所城的选址做出了铺垫。

15 ALL IN ONE, ONE IN ALL

2019年,张宇星在接受策展团队访谈时说,深双的独特在于伴随城市生长。“05年到19年,恰恰是深圳成长和转型最快的15年,所以研究深圳可能就需要研究深双,而研究深双也可以反过来对深圳有更深刻的了解”。深双是深圳发展的一个“以展览呈现的城市文献系列”。[12]

此外,深双因为深入到城市现场,要展现深圳的各种“先锋”层面,着眼点具体而细微,所以它并不是宏大的城市宣传,而是城市肌体和城市生长的一个要素。即便是同一个展场,每一年也都在变化,到了下一届可能就完全是别样的状态 12。[13]

选择这种类型的代表来展现深圳,比如南头古村、大鹏所城、规划展览馆和福田高铁站,前两者要证明深圳既拥有悠久的历史,还想探索城中村改造的新可能性;后两者表明深圳拥有面向未来的城市基础设施和城市生活 13。

2019年的深双主会场之一选在福田高铁站,可能是深双历史上最特殊的一次。这个特殊从深港两地高铁交通的“公交化”“地铁化”开始14,[14],深双抓住了高铁站这个抵达粤港澳湾区的“第一印象”,认为深圳要“寻找新的理论、新的实验和新的实践模式平台,注重发现而非预先设定的交流空间,通过不断生长,自发的自下而上的自我组织,和自上而下的统一策划的共生,形成对城市和深双自身机制的批判,体现对不同的认同”……福田高铁站所代表的城市印象,“不是解决方案,不是一个大团圆结局的制作,而是一个起点、转折和探险”。 [15]

从这个角度而言,城市中的偶遇、惊讶,和带有目的性的参与,具有同样重要的意义。这是深双宣言的开篇,也是策展团队把城市交通基础设施转变为城市艺术和思想发生器的愿望。展览宣言提到:“观察物理空间中的人群并解读他们的移动,对设计师、规划师和探索城市运作方式的人一直非常关键。”从维护街道安全和城市自由的自然人的街道之眼,到需要重新审视的街道和城市之眼,城市中的人会发现自己正处在重新审视城市、秩序和关系的关键点上15。也就是说,福田高铁站鼓励体验,让观众形成个体的、差异的观点,理解新技术如何塑造深圳未来。

出于安全和可控的考虑,深双并没有实现高铁站的完全开放和自由穿行——在展区四周搭建起了护栏和安检通道,参观者需要进行网络预登记报名或者现场扫码报名 16。策展人在日志中记录了“不多的乘客和过路人,如展览所愿或自由穿越展场,或轻松观展”,各种身份的人群在展区相遇、驻足、又分开,去体会和城市建筑之间的互动。17

从开放日的参观反馈来看,深双的策展概念和展览地点无疑是最受关注的部分——这也和所有发起者对展场的预期一致18。它尝试向观众解释一种工作过程,展示一种与人、与机构、与城市的互动——在高铁、地铁车站进行的城市需要,需要一种积极面对偶然性,而不是从结果出发的学术勇气——这是深双正在慢慢转向,也需要在未来不断发生的事情。

在展览后记中,笔者19写到,“历经了一年的缓慢策展,三个月的各种争吵,以及最后一个月紧张且拼命的施工,深双终于在12月中开幕。虽然城市之眼策展团队(the curatorial team of Eyes of City)尝试结合展览对福田高铁站广场的城市改造未能实现,但最终开幕主会场还是选择搭建在高铁站内,紧邻著城市之眼展区。”

从学术策展人的角度来说,这是一种新型思考方式。对全球每个城市双年展而言,策展人和艺术家可能都存在相似的争论:展览到底是一种表演,还是一种关于城市主题的广泛讨论。从2019年深双的主题看,深双的开放和行动性,更接近公共机构的公共责任,展览的地点也确实在某种程度上影响了展览展出和参观的方式,在展览者、参观者和城市场地之间建立起一种有趣且有张力的关系。

结尾,也是开头

2019年12月的深双展览通过网络报名和现场报名的方式向普通观众开放,并持续到次年春节前夕息展。2月下旬,因为公共健康原因,深圳关闭了全市所有非医疗公共场所。3月,全球大隔离开始,直至展览结束。

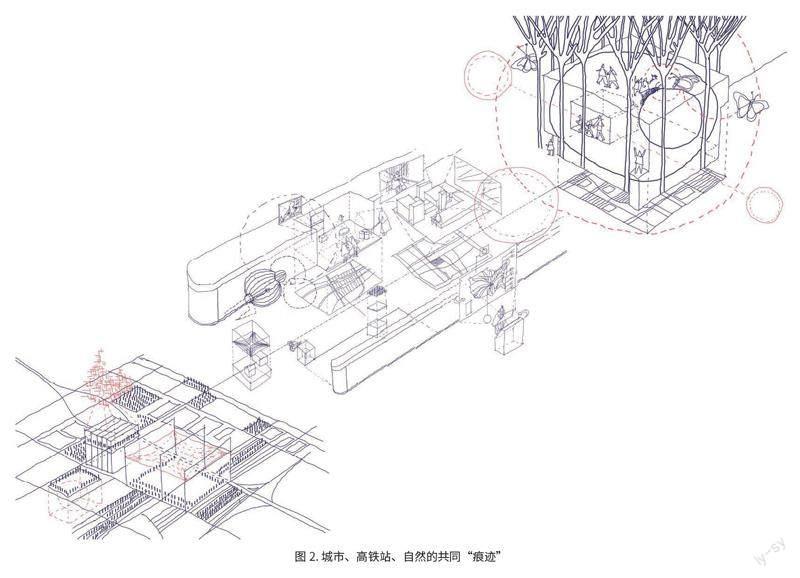

在此过程中,所有深双的参与人一直期待能够部分保留福田高铁站内的展场,以便未来改造为可用的商店、展馆或者其他公共设施——政府和深双学术委员会也对此表示了积极的回应。可惜最终这个目标并未实现,也让每一届双年展“要为城市留下一些痕迹”的愿望,从物质性遗产变成了思想性的遗产。(图2)

笔者完全无法预测深双以后还会不会遇到这种特殊状况。但是对现代建筑、现代城市而言,这是一种极具批判性的挑战:现代建筑和城市的价值、含义,与物理公共空间密切相关,但它正在逐渐被数字媒体、在线社交取代,如果人们真的如全球流行病期间那样不再依赖公共的物理空间,那么城市的意义、现代性的遗产会以某种方式消失吗?[16]

因此,2019年这个已经结束了,又似乎一直都没有结束的深双,也许会值得世界范围内的建筑、城市研究者进行复盘。它既是一个可以衡量各种具体影响的案例,也是一个展览人(提问者或者回答者)和观众(同样也是提问者或者回答者)对话后产生的新的学术创作议题。(图3)

这种互动的新方式,既是过去20-30年深圳大变革的反映,所有的概念、想法、生活方式,以及如何看待城市和建筑的方式都发生了改变,它同样也提醒着现在每个人都在说的需要跨学科工作的问题。如果回到建筑和城市的核心,回到城市公共问题,深双,未来还能为深圳做些什么贡献?

虽然不知道这个问题继续讨论下去会遇到何种答案,但笔者仍然认为它具有持续下去的必要,有时候意义就存在于那些值得积极面对的、非常关键的、批评性的问题之中。

图纸出处:

图1,引自“马宏. 城市即展场,展场即实践[J]. 国内城市纵览,

2023(02):38-46”。

图2,作者自绘。

图3,引自MONICA NAZZO。

注释:

1 粤海置地创新研究院的创新科研课题《全球视野中的工业遗产与文化展示研究》资助。

2 徐好好,华南理工大学建筑学院副教授;刘晖,华南理工大学建筑学院副教授(通讯作者)

3 陈伟信:从城市发展理论的角度来追溯深圳的发展历程……和轨迹……多年来对这个城市的观察和体验可以得到一种认识,即奠定深圳今天的城市空间格局的关键因素,是一种强大的……产业的空间化和空间的产业化的一种融合式演变,从这个意义而言,深圳是一个具有空间生产特征的典范城市。

4 首届深双利用1.2万平米的旧厂房群作展场,(展场和展品)展出与城市主题相关的各种门类艺术作品82件,举办了开幕式、闭幕式、实验音乐及9场学术论坛,吸引3万多名观众到场参观,累计收集网络投票200多万张。

5 副标题:关于如何重组本届深圳城市\建筑双年展的构想,兼给下届策展人的交班留言

6 时任深圳市公共艺术中心主任。

7 深双主要策划、执行人,时任深双学术委员会主席。

8 张宇星:深双有它的一些非常独特的地方。很多建筑雙年展也会涉及到“城市”主题,没有什么特别的,我们会更偏激一点,每次的题目都叫“城市xx、xx城市”,这个一直坚持,也有人提出改变,但我希望一直保持这样的结构:题目的结构实际上是一个很重要的一个线索。

9 同类型展场还包括2015年的原大成面粉厂及招商港务8号仓库,2022年的粤海金威啤酒厂。

10 黄伟文:深圳是中国自上而下规划的城市典范,曾获得过“1999年UIA阿伯克隆比爵士奖(Sir Patrick Abercrombie Prize)的荣誉提名奖”同时深圳也是自发建造的典型城市。全市320个行政村,以全市一成的建设用地,自发建造了全市一半的房子及相应的市政设施,容纳了深圳市民人口的一半多以及高密度混合的工商业活动,支持深圳以超过规划预期数倍的规模快速发展。

11 马清运:我想了一个词Agri-Urbanism,叫做农市主义……中国的出路不在城市,在于农村,但农村要都市化,所以就变成了Agri-Urbanism。Agri很有意思,就是同意的意思,大家都同意,Agree Urbanism,就是我们都认为这是对我们有好处的一个Urbanism,又很小农经济,大家都有好处,我觉得这个能产生密度。中国人口的密度不能够再往城市加密度,应该在农村加密。生产力的提高、每亩产量的提高会养活更多的人,而农村密度跟生产力有关,生产力提高,自然就密度加高。引自:https://blog.sina.com.cn/s/blog_49c097a10100ptkq.html

12 加上深双1+X的主、分展场制度,这种高渗透性,强繁殖力,几乎覆盖了整个城市。

13 2019年3月,深圳通全新推出“一票通深港”,旅客购买一张车票可乘坐一次深圳市内公交或地铁+一次跨境巴士,实现深港两地“一票联程”,深港公交地铁实现乘车扫码互联互认互通。

14 广深港高铁日常开行跨境列车增加至91对、高峰期127对,福田高铁站是离香港西九龙站最近的内地高铁站,周末及节假日等高峰时段上座率达90%,深圳福田到香港西九龙的列车最快开行频次仅间隔8分钟。这是两地铁路交通“公交化”,短途高铁“地铁化”的服务模式。

15 未来几年,得益于人工智能、深度学习和成像技术的最新进展,我们将迎来一个前所未有的局面:物联网发展中最根本的变革——建筑空间正在获取所有“看”的能力。城市之眼展览向我们证明,任何房间、商店、或者建筑要素都能辨认人类,并自动对你的存在做出反应。在这个新局面中,建筑和街道具有了观察和应对城市生活的能力。当富于感官的城市能够回望和凝视我们,人和城市景观发生了重大的转变。深圳福田高铁站和其他交通枢纽一样,是随机游客和路人的必经之处,也是偶发性城市之眼感受最深的地方——也许,我们一定程度的实现了这个目标。

16 公众开放日的午夜,为了拍摄,在各方努力下短暂挪开护栏完全开放了一个小时。此外展览空间始终保持了有序受控的状态。

17 不计开放日,深双福田展场最终的登记参观人数是49000人。在自愿原则下,展览记录的观众人数是2800,参与论坛(线上)的人数是14万。

18 开放日下午,嘉宾们按下代表开幕的蓝色按钮,推动双年展的城市官员、专业观众、媒体都随着策展团队进入数百米的展区,按顺序浏览8个展区的展品。同一天,到场出席展览的嘉宾在展览中心进行了数个同步论坛的交流,讨论展览提出的各种议题,并根据世界各地的情况进行重新诠释。与展览的制作方式相似,论坛在一定程度上结合了线上与线下的同步讨论。这是开放代码让信息以数字传播,物质性生产和思考在本地进行的试验,一种为明日世界所设想的设计和研究场景——只是没有想到,仅仅两三个月后,这种方式居然大规模在世界各地普遍出现。

19 本文第一作者是2019年深双的执行策展人。

参考文献:

[1] 陈伟新. 深圳的崛起:一部现代城市的空间生产史. 上海空间规划设计研究院“上海空间规划”,https://www.nbd.com.cn/articles/2021-09-16/1915747.html.

[2] 马宏. 城市即展场,展场即实践[J]. 国内城市纵览,2023(02):38-46

[3] 张永和主编. 城市,开门!2005首届深圳城市、建筑双年展[M]. 上海人民出版社,2007.

[4] 深圳城市\建筑双年展组织委员会. 看(不)见的城市:“深双”十年研究[M]. 中国建筑工业出版社,2017.

[5] 黄伟文. 看不见的城市:深双十年九面[J]. 时代建筑,2014(4):48-56.

[6] 徐美君. 目前国内最大的浮法玻璃厂在广东深圳破土动工[J]. 玻璃,1985(06):30.

[7] 杨子. 广东浮法玻璃厂投产[J]. 中国建材,1987(11):37.

[8] 汪原. 边缘/价值·设计/展示·回顾/反思——访2013深港双城双年展广东浮法玻璃厂改造建筑师刘珩[J]. 新建筑,2014(2):62-67.

[9]刘珩. “浮云”主入口与砂库公共区——2013深港双年展浮法玻璃厂改造项目[J]. 世界建筑,2014(3):92-99.

[10] 尹春芳. 公共艺术:深圳鲜明的文化符号[N]. 深圳特区报,2022-09-14(A08).

[11] 胡洪侠. 边缘与中心:蛇口价值工厂的空间小史[OL]. http://www.360doc.com/content/12/0121/07/31310506_1079557586.shtml

[12] Curatorial Team. A Future Prospect of UABB, an Interview with the President of the UABB Academic Board, Dr. Yuxing Zhang. EYES OF THE CITY[M]. HATJE CANTZ PRESS. 2020.

[13] 孟巖.城市即展场,展览即实践 第七届“深双”从“城市共生”的宣言到“城市策展”的现场[J].时代建筑,2018(04):174-179.

[14] 肖晗. 港人消费深思考_合作生态再升级[N]. 深圳商报,2023-07-23(A01).

[15] Daniele Belleri, Edoardo Brunuo,Haohao Xu. Setting Up a Railway Satation. EYES OF THE CITY[M]. HATJE CANTZ PRESS. 2020.

[16] 韩炳哲. 在群中:数字媒体时代的大众心理学[M]. 中信出版社,2019.

[17] Monica NazzQ: CURATED IN CHINA[D]. Politecnicg di Torino. 2022. Monica NezzR; CURATED IN CHINA[M]. Routledge, 2024 (即将出版)

猜你喜欢

杂志排行

世界建筑导报的其它文章

- 深圳遗产:基于批判遗产研究的思考Shenzhen Heritage: Thinking from Critical Heritage Studies

- 交融与调适:深圳大学“一横多纵”设计教学体系的实践Interdisciplinary and Adaptive Approach: The Practice of “Horizontal and Vertical” Design Pedagogy at Shenzhen University

- 科学x艺术x建筑问题的演绎交流论坛Interpretation of the Problem of Science x Art x Architecture Exchange Forum

- 建筑设计企业基于BIM的数字化转型发展研究Research on Digital Transformation and Development of Architectural Design Company Based on BIM

- 美国MODUS建筑工作室modus studio

- 英格伦小学England Elementary School