吴澄《春秋纂言》的诠释特质及其学术史意义*

2023-12-18刘俊

刘 俊

内容提要 吴澄的《春秋纂言》是《春秋》诠释史上颇具特色的经学文本。缘由在于其继承朱熹疑经改经的治学进路,以己意“点窜经文”,于经之阙文处以方空补之,终成一家之言,呈现出以天道论《春秋》、博采诸家和尊奉朱子的诠释特色,涵具丰富的学术史意义,为元代《春秋》学研究注入了别样的元素,尤其是在官学《胡传》系统之外,开辟了尊奉朱子《春秋》学的新路径,一方面为朱子《春秋》学的延承赓续学脉,另一方面也昭示着元代《春秋》学绝非只有《胡传》一系,而是呈现出多元化的态势。故而吴澄的《春秋纂言》就成为我们考察和管窥元代《春秋》学多元衍化和走向的一个鲜活而生动的个案。

《春秋》素有“五经之管钥”之称,(1)刘逢禄撰,曾亦点校:《春秋公羊经何氏释例》,上海古籍出版社,2013年,第4页。由此可见其在传统经学体系中的显赫地位。而在漫长的《春秋》学史当中,元代《春秋》学值得特别关注,原因在于元代国运不及百年,却创造出丰富的《春秋》学著作,且集纂疏、集编、笺证、通旨、经疑等注疏形式为一体,形成大师云集、著述宏富、新见纷呈、成就斐然的《春秋》学诠释系统。而这其中,学者对《春秋》学的态度呈现出三种不同的取向:其一,以郑玉为代表的阙疑派,于经有脱简或无从考证之处阙疑,不敢妄言,反对穿凿附会、以己意解经;其二,以程端学为代表的疑传派,尊经疑传,否定一字褒贬之说,质疑三传于日月、爵氏、名字上寓褒贬的做法;其三,以吴澄为代表的改经派,继承朱熹疑经改经的路径,以己意“点窜经文”,于经之阙文处以方空补之。以往学界对前两种进路着墨甚多,而对吴澄所代表的改经派则关注不够,研究不深,故本文详人所略,略人所详,着重对吴澄的《春秋》经解进行阐释,揭示其诠释特质、理论旨趣以及其所涵具的学术史意义,以期弥补以往研究的薄弱之处,进一步丰富元代《春秋》学史的研究,继而管窥元代经学与理学的生成与互动。

一、吴澄学术源流与《春秋纂言》的编著考

吴澄无疑是元代理学史上的标杆人物,曾与许衡并称为“北许南吴”。(2)揭傒斯:《吴澄神道碑》,《揭傒斯全集》,上海古籍出版社,2012年,第454页。辐辏于其身上的学术争议不在少数,尤以其学术渊源最为学者瞩目,因为这关乎他的学派归属和学术性质的厘定。黄宗羲称其从学于程若庸,双峰再传,朱熹四传,象山私淑。(3)黄宗羲:《宋元学案·草庐学案》卷92,中华书局,1986年,第3033、3037页。

吴澄出入理学、心学,也即师从心学宗师陆九渊门下程绍开,以及理学宗师朱熹三传程若庸(朱熹传黄榦,黄榦传饶鲁,饶鲁传程若庸,程若庸传吴澄)。故吴澄兼师朱、陆两派,与之相应,其学术特点表现为从朱子学出发进而和会朱陆,正如《宋元学案》所言:“继草庐而和会朱陆之学者,郑师山也。草庐多右陆,而师山多右朱。”(4)黄宗羲:《宋元学案·师山学案》卷94,中华书局,1986年,第3125页。同为元代“和会朱陆”的代表人物,吴澄是以陆九渊之学为根基,而郑玉(5)郑玉(1298—1358),字子美,世居徽州歙县,门人为其建“师山书院”,故称之“师山先生”,其创立的学派因而得名“师山学派”,著有《春秋阙疑》《周易大全附注》《程朱易契》《馀力稿》等。从其《秦秋阙疑》的书名即可看出,“阙疑”是其区别于其他《春秋》著述的最大特点。则是以朱子学为底色。对此日本学者福田殖指出,《吴文正集》中《尊德性道问学斋记》《象山先生语录序》等文章显示出对陆学极为推崇的态度,吴澄认为陆学以尊德性为主,强调问学若不本于德性,则必偏于语言训诂之末,故学必以德性为本,然吴澄晚年所作《五经纂言》则是对于朱熹解经思路的继承。(6)[日]福田殖:《吴澄小论》,连清吉译,《中国文哲研究通讯》1998年第2期。唐宇元认为,吴澄“和会朱陆”只是混同朱陆,并未融会贯通。(7)唐宇元:《吴澄评传》,齐鲁书社,1982年,第520页。但总的来说,吴澄治经接续朱子学这是毋庸置疑的,黄百家称其“考朱子门人多习成说,深通经术者甚少。草庐《五经纂言》,有功经术,接武建阳,非北溪诸人可及也”,(8)黄宗羲:《宋元学案·草庐学案》卷92,中华书局,1986年,第3033、3037页。肯定吴澄朱子门人的地位以及在经学上的造诣,洵为确论。

吊诡的是,吴澄的和会朱陆而偏陆的学术倾向并未在其《春秋纂言》中得以贯彻和落实。因为他的《春秋纂言》主要侧重在朱子学。《春秋纂言》成书于1276年之后,乃他避居布水谷期间,在作《孝经章句》之外,尤其对《易》《书》《诗》《春秋》《礼记》进行重新整理校订。而《春秋纂言》之所以以“纂言”命名,姜广辉曾有尝试性的解释,他说:“元代儒者吴澄的解经著作大都以‘纂言’命名,如《易纂言》、《书纂言》、《春秋纂言》、《礼记纂言》等。所谓‘纂言’即编辑与诠释,而更侧重在编辑上。”(9)姜广辉主编:《中国经学思想史》卷3,中国社会科学出版社,2010年,第986页。姜氏之论实为确言。吴澄特别凸显编辑方法,对编辑方法进行自觉反思,以此衡量汉儒和宋儒在经典编辑整理上的利弊得失,特别是对宋儒矫枉过正者进行调整,并在此基础上对经典进行再编辑。与之相应,吴澄的《春秋纂言》亦是侧重于编辑,主要是分析前代学者在《春秋》经文编辑整理上的创获与不足,进而重新编排《春秋》的诠释空间。

二、吴澄《春秋纂言》的诠释特质

吴澄的《春秋纂言》之所以能成为《春秋》学史上的典范之作,就在于它所涵具的独特的学术特色,也即在思想上注重以天道论《春秋》,在方法上少有门户之见,注重博采诸家,侧重以己意点窜经文。

兴盛于宋代的《春秋》学义理化趋势,至元代得到进一步推进,统治者将《胡传》悬为令甲,明确其为科举考试指定书目,程朱理学亦被官学化,学者解经以义理为旨归,在此背景下如何处理经学与理学的关系是宋明理学治经者首先必须面对的问题,吴澄在其《春秋纂言》中也积极介入和回应这一问题,他的方案是在其经学著述中融入理学观念,以天道、人伦论《春秋》,以“依经立说”为进路,体现出义理化的解经思路,植根经学文本阐发义理,反对汉儒辞章训诂之学,显示出强烈的宋学倾向。于二者关系上,吴澄提出“明者在经,而明之在人”,(10)吴澄:《吴文正集》卷37,景印文渊阁四库全书第1197册,台湾商务印书馆,1986年,第394、395页。“其所明,匪经之言,经之道也”,(11)吴澄:《吴文正集》卷37,景印文渊阁四库全书第1197册,台湾商务印书馆,1986年,第394、395页。强调“经”只是“天道”的载体,明经以明道为旨归,而不仅仅局限于经文本身。如:

1.桓公二年经文“七月,纪侯来朝。”澄曰:“齐谋并纪而郑助之,纪国小弱,为齐、郑所谋度不能自存,以鲁与齐、郑睦,故来朝鲁,将求庇焉。然鲁桓内负弑逆之恶而外党弑逆之贼,灭天理之人也,于所厚者薄,无所不薄矣,又何能庇婚姻之微国哉。”(12)吴澄:《春秋纂言》卷2,景印文渊阁四库全书第159册,台湾商务印书馆,1986年,第448页。

2.僖公二十三年经文“春齐侯伐宋围缗。”澄曰:“楚与诸侯盟于齐,乘间以干中夏尔。齐侯不悟而受其盟,宋之不与盟于齐,不愆义也。齐反借此为名,以责宋伐之于败伤之后,悖理甚矣。”(13)吴澄:《春秋纂言》卷5,景印文渊阁四库全书第159册,台湾商务印书馆,1986年,第528页。

3.成公十六年经文“乙酉,刺公子偃。”澄曰:“昔象与父母同谋杀舜,焚廪掩井必欲置舜于死地,象谓舜已死而入其宫,见舜犹生则伪为郁陶思君之言,以欺其兄,舜乃诚信而喜之,使之分治臣庶及为天子则封之为有庳之君,舜岂不知象之谋杀己哉。……知有世俗利害之私而已不知有人伦天理之正者也。”(14)吴澄:《春秋纂言》卷8,景印文渊阁四库全书第159册,台湾商务印书馆,1986年,第617页。

在第1例中,齐国在郑国的协助下,图谋兼并纪国,纪国式微,无法与之抗衡,故前来朝鲁,目的即在于寻求鲁国的庇护。吴澄从理学的角度出发,借助“天理”范畴对《春秋》史实进行是非善恶的评判,指出鲁桓公自己弑君贼亲已违背天理,此等“灭天理之人”无法庇佑他国。在第2例中,因宋国不参加齐国的盟会,齐孝公伐宋围缗。按照吴澄的说法,楚国为夷狄,与诸侯盟于齐,企图趁机干涉华夏事务,宋国不参与盟会,此举不违背道义。齐孝公反而以此为名,趁宋国被楚国打败之机前来讨伐,此举悖于天理。在此例中,吴澄仍然沿用“天理”范畴,对《春秋》经文进行解读,以是否有悖天理作为行事标准。在第3例中,公子偃为鲁成公庶弟,其母缪姜要成公逐季孙行父,让孙叔侨如取而代之,若成公不从,则废之而立公子偃,故成公杀公子偃。吴澄以舜为例,象与父母同谋杀舜,而舜以怨报德。舜如此尽为兄之道实为人伦之至,而成公杀公子偃则是以一己之私肆意妄为。在这三段引文中,吴澄实际主要强调的是两点:一是勿以世俗利害之私而违背人伦天理。吴澄继承朱子学天理、人欲二分,主张“以天理胜人欲,一念不妄思,一事不妄行,仰无所愧,俯无所怍”,(15)吴澄:《宋诚字说》,《吴文正集》卷10,景印文渊阁四库全书第1197册,台湾商务印书馆,1986年,第127页。“纯乎天理之实为诚,徇乎人欲之妄为不诚”,(16)吴澄:《宋诚字说》,《吴文正集》卷10,景印文渊阁四库全书第1197册,台湾商务印书馆,1986年,第127页。将理学思想融于《春秋》经解之中。二是重视伦理纲常,以之为“人之所以为人而异于物”(17)吴澄:《纲常明鉴序》,《吴文正集》卷20,景印文渊阁四库全书第1197册,台湾商务印书馆,1986年,第222页。的根源。

此外,在理气关系上,作为宗朱一系的杰出代表,吴澄自然秉承理先气后的观点,吴澄所谓之“理”即宋明理学家所说的最高本体之理,与气并不在同一层面上,理为气之主宰。然作为形而下之气亦不能脱离此理,并承认“理”是“气”的内在根据,即理在气中。无理外之气,无气外之理,此“理”“气”相即不离的关系亦体现在其《春秋纂言》中,如桓公三年经文“有年”云:“人事顺于下则天气和于上。桓弑君逆理,天地之气为之谬戾,今乃有年,故书其异。高邮孙氏曰:《春秋》二百四十二年而书有年、大有年,二而已,其一桓公,其一宣公,桓、宣大恶,行何道而有年乎?书有者,不宜有也。”(18)郑玉:《春秋阙疑》卷31,景印文渊阁四库全书第163册,台湾商务印书馆,1986年,第445页。《春秋纂言》中吴澄就理气关系问题的讨论仅此一处,于此条经文处,《谷》曰“五谷皆熟为有年”,《公》曰“有年,仅有年也。大有年,大丰年也。”吴澄继承程颐的说法,认为人事若顺于下,则气自然和于上,《春秋》有“常事不书”的原则,此处书“有年”即在于“书有者,不宜有也”。桓公弑君而自立,逆天理而乱人伦。按照理学家的观点,“理”作为“气”的内在根据,天理既泯灭,则与之对应的天地之气应当为之谬戾,但如今收成并未受到影响,于理不合,故书“有年”以示其异,进而彰显桓公之恶行。

以吴澄为代表的草庐学派(19)“草庐学派”一词源于黄宗羲《宋元学案》中的“草庐学案”,此学派由元儒吴澄所创,因其筑草屋以居,江南行台御史程锯夫为其题曰“草庐”,故又称“草庐先生”,其所创学派因而得名“草庐学派”,全祖望将其并入“九江学派”,并称“双峰亦勉斋之一支也,累传而得草庐”。在《春秋》学研究上,博采众家之长,并在会同诸说基础之上,以己意解经,故四库馆臣称其“采摭诸家传注,而间以己意论断之”。(20)吴澄:《春秋纂言总例提要》,景印文渊阁四库全书第159册,台湾商务印书馆,1986年,第335页。于经文下引用《左传》《公》《谷》、赵匡、杜预、孔颖达、孙复、张洽、刘敞等经说,以“澄曰”解经语对诸说作综合评论,如:

1.隐公三年经文“秋,武氏子来求赙。”“澄曰:武亦王卿之采邑,称‘氏’义与尹氏同。子者,父老而以子摄行卿之事。赙者,以货财助丧之礼也。时周室微弱诸侯不天。”(21)吴澄:《春秋纂言》卷1,景印文渊阁四库全书第159册,台湾商务印书馆,1986年,第434、433、429、445、437页。

2.隐公二年经文“郑人伐卫。”“澄曰:卫侯爵,郑虽伯爵,次国,同于大国称人者,盖其一命之士伐者,声其罪而兴师也。”(22)吴澄:《春秋纂言》卷1,景印文渊阁四库全书第159册,台湾商务印书馆,1986年,第434、433、429、445、437页。

在第1例中,吴澄使用“属辞比事”的方法,前后比较,以阐发《春秋》书法义例。武是王卿之封邑,经文称“氏”,与相连上句经文“辛卯,尹氏卒”中尹氏书“氏”义例相同,故沿用上文解释,经文中书邑书氏体现其世代为卿,父老而以子摄行卿之职权,表明是时王室衰微,诸侯僭越。在第2例中,卫、郑两国地位相当,此处经文中郑书“人”,因其兴师而问罪,寓褒贬于其中。

与同时期其他学者相比,吴澄虽继承朱子义理解经的治经进路,然其《春秋纂言》中亦颇见考证功力。如:

1. “澄曰:经所书‘春’,盖斗柄建子、建丑、建寅之月,前两月未是春,惟三月建寅乃夏时之孟春也。……《汉书·律历志》记商周事有殷历、周历为据而又参之以四分三统……。”(23)吴澄:《春秋纂言》卷1,景印文渊阁四库全书第159册,台湾商务印书馆,1986年,第434、433、429、445、437页。

2.隐公十一年经文“春,滕侯、薛侯来朝。”“澄曰:《大戴·记朝事》篇载诸侯相朝之礼,相朝者两君以礼相见,《论语》所谓两君之好是也,惟诸侯朝天子可以旅见。”(24)吴澄:《春秋纂言》卷1,景印文渊阁四库全书第159册,台湾商务印书馆,1986年,第434、433、429、445、437页。

3.隐公五年经文“春,公观鱼于棠。”“杜氏曰:高平方与县北有武唐亭。……澄曰:古者天子季冬之月命渔师始渔,先荐寝庙,隐公盖非为宗庙尝鱼而往棠乃远地,渔师取鱼而公往观之,特为游观之乐耳。”(25)吴澄:《春秋纂言》卷1,景印文渊阁四库全书第159册,台湾商务印书馆,1986年,第434、433、429、445、437页。

上述引文中,吴澄于《汉书·律历志》《大戴礼记》、杜预注、班固《汉书·艺文志》等史料中拾掇相关论述对《春秋》经文加以考证。在第1例中,引用《汉书·律历志》解释商代夏、周代殷改正朔以新天下,故夏后氏岁首为建子、殷历岁首为建丑、周历岁首为建寅。《春秋》天子之事,故改正朔,以此体现孔子有圣德无其位,不敢擅行天子职权。在第2例中,掇撷《大戴礼记·记朝事》篇有关诸侯相朝之礼的记载,以补充诸侯朝天子之礼,强调相朝双方以礼相见;在第3例中,考证《礼记》中古者天子季冬之月命渔师始渔,先荐寝庙以作祭祀之用,以此批评鲁隐公非为宗庙尝鱼而往棠,此举实为享乐,与礼不合。此外,《春秋纂言》中亦引杜预注、班固《汉书·艺文志》考证城邑的地理位置。可见,吴澄的《春秋纂言》实是以宋学为主,将理学思想融入《春秋》经解之中,同时也不废考据训诂之传统。

同为和会朱陆,但与郑玉慎言阙疑不同,吴澄继承朱熹疑经改经的治学路径,解经特点表现为以己意点窜经文,于经之阙文处以方空补之。一方面,某些经文的补阙工作确实存在可取之处,建立在前人可靠的经解基础之上,有理有据,如:

1.昭公三十一年经文“冬,□黑肱以滥来奔。”吴澄解释:“黑肱上脱邾字,杜氏曰不书“邾”,史阙文。”(26)吴澄:《春秋纂言》卷10,景印文渊阁四库全书第159册,台湾商务印书馆,1986年,第710、695页。

2.昭公二十一年经文“冬,蔡侯东□出奔楚。” 吴澄解释:“东者,东国也。……澄按:东下阙‘国’字,……盖篆文日在木中为东,一在木中为朱,此经当是蔡侯东国。《谷》既脱一‘国’字,《左》、《公》二家又因篆文日漫为一,遂误东为朱,今正之。”(27)吴澄:《春秋纂言》卷10,景印文渊阁四库全书第159册,台湾商务印书馆,1986年,第710、695页。

3.文王五年经文“□王使召伯来会葬。”(28)吴澄:《春秋纂言》卷6,景印文渊阁四库全书第159册,台湾商务印书馆,1986年,第551页。

在第1例中,黑肱为邾国大夫,吴澄依据杜预“不书‘邾’,史阙文”的解释,认为“黑肱”之前阙“邾”字,故以“囗”补之;在第2例中,东为东国,吴澄认为经文中“东”后阙“国”字,并考证《谷》得知脱“国”字,《左》《公》则误以“东”为“朱”;在第3例中,《春秋》凡“王”出现皆书“天王”以体现“尊王”之义,如隐公元年经文“秋七月,天王使宰咺来归惠公、仲子之赗”、隐公七年经文“冬,天王使凡伯来聘”、桓公四年经文“夏,天王使宰渠伯纠来聘”等,故吴澄认为引文中文王五年经文“王使召伯来会葬”一句,于“王”前阙“天”字,故以“囗”补之。此外,吴澄于经文“秋七月,天王使宰咺来归惠公、仲子之赗”处解释“王之上加天者”的缘由,认为周王为众侯国之君,侯国以王为天,若王朝之记史资料则理当只称王,故《尚书》中王不称“天”,而《春秋》为侯国之记史资料,故据鲁旧史所作的《春秋》称王为“天王”,以示对周天子的尊崇。吴澄以己意点窜经文,于某些经文的补阙工作未免武断。如经文中桓公在位十八年,只有元年、二年、十年正月之前书“王”,其他十四年均无“王”,吴澄以之为阙文,故于上述诸年“正月”之前加“□”补之,赵伯雄先生评价吴澄此补经之举实为“武断”,并认为“桓不书王”为《春秋》重要书法义例,(29)赵伯雄:《春秋学史》,山东教育出版社,2014年,第416页。是因为“大义”而圣人笔削,笔者亦赞成此说法。

三、吴澄《春秋纂言》对朱子学的承继

朱熹对《胡传》是在肯定的基础上,于其不合于圣人之义处加以批驳,故元代《春秋》学崇朱一系学者对于《胡传》亦不是全盘否定,只是在二者意见相左时,以朱子之言为评判标准,体现尊崇,此系以吴澄、王元杰等学者为代表。吴澄《春秋纂言》一尊朱子,将朱子、胡安国之言皆列于经文之下,学说在一定程度上受《胡传》影响,但将朱子之言置于胡安国之前,以示尊崇有别,其尊朱之意跃然纸上。就吴澄与胡安国关系问题,戴维将其完全列于《胡传》系统以外,(30)戴维:《春秋学史》,湖南教育出版社,2004年,第393页。对此笔者观点稍有不同,吴澄的《春秋纂言》虽未像其他尊《胡传》学者那般“弃经不读,惟以安国之传为主”,(31)皮锡瑞著,吴仰湘点校:《皮锡瑞集》(上),岳麓书社,2012年,第437页。然其学说亦不可完全摆脱胡安国的影响。经统计,书中引程子之言77处、朱子之言7处、《胡传》215处,故不可谓其与《胡传》全无干系,只是吴澄能“尽破专注穿凿,以发其蕴,条归纪叙,精明简洁,卓然成一家言”。(32)宋濂:《吴澄》,《元史》第13册,中华书局,1976年,第4014页。也就是说,其对于《春秋》能破除前辈学者穿凿附会的经解,阐发义理,虽全书大量引用《胡传》,然不囿于一家之说,对前人注疏条分缕析,见识独到,遂成一家之言。当朱子与诸家学说相左时,吴澄则以朱熹之言为评判标准。其对朱熹的继承,以“澄曰”“澄按”“澄谓”解经语的形式散见于全书,主要表现在体例、思想和方法等几个方面。

其一,在体例上,侧重继承朱子的以史看《春秋》。朱子认为《春秋》“据事直书而善恶自见”,不存在褒贬之说,吴澄继承此说法,并体现在《春秋》注经过程之中,《春秋》有“常事不书”的原则,在吴澄看来,“凡《春秋》之例,礼失者书”,即记载于礼不合之事,如此则是非善恶自现,从而“知天道”,并垂教后世。如《春秋诸国统纪序》中记载:“读三百五篇之《诗》曰有美有刺也,读二百四十二年之《春秋》曰有褒有贬也。……逮自朱子诗传出,人始知诗之不为美刺作,若《春秋》之不为褒贬作,……邵子曰:‘圣人之经浑然无迹,如天道焉,《春秋》书实事,而善恶形于其中矣。’至哉言乎!朱子谓据事直书,而善恶自见,其旨一也。”(33)吴澄:《春秋诸国统纪序》,《吴文正集》卷16,景印文渊阁四库全书第1197册,台湾商务印书馆,1986年,第181页。吴澄认为《春秋》不为褒贬而作,记二百四十二年间史事,据事直书,善恶自现。前辈学者以《春秋》书时书月书日体现所谓“褒贬”,大夫以书爵书人书国以示荣辱,其君以书字书氏书名书人表示轻重,吴澄不赞成此说法,认为于日月、爵位、姓氏寓褒贬的做法实为汉儒所创,并非圣人之意。如《春秋·僖公二十五年》经文“春王正月丙午,卫侯毁灭邢”,吴澄称:“《左传》曰:卫人将伐邢,礼至曰:‘不得其守,国不可得也。我请昆弟仕焉。’乃往,得仕。卫人伐邢,二礼从国子巡城,掖以赴外,杀之,灭邢。朱子曰:‘因下文有卫侯毁卒,故误多一毁字。’澄按说《春秋》者因谓灭同姓故书名。按灭同姓者多矣,何独此称名乎?但书卫侯灭邢而灭同姓之恶自见,何待书名,故知朱子之说为得之。”(34)吴澄:《春秋纂言》卷5,景印文渊阁四库全书第159册,台湾商务印书馆,1986年,第530页。对此经文,《谷》解释“不正其伐本而灭同姓也”,即通过书“名”贬斥卫文公灭同姓诸侯国。朱熹认为此处“毁”为多余,并没有褒贬之义。吴澄认同朱熹的说法,对《谷》的解释提出质疑,认为《春秋》灭同姓诸侯国的战事不少,何故只此处书“名”以示褒贬。后进一步指出经文只是直书卫侯灭邢,而其灭同姓的恶行随文自现,何待书“名”以示褒贬。

其二,在思想上,凸出对伦理纲常的发挥。吴澄强调《春秋》以道名分,认为此言虽出自庄子,但“名分”二字足以概括一经之义,(35)吴澄:《春秋纲常序》,《吴文正集》卷20,景印文渊阁四库全书第1197册,台湾商务印书馆,1986年,第219页。并以《春秋》作为人伦价值的判断标准。以“正名分”为核心内容的名教观念是儒家政治思想的重要组成部分,名即名份,教即教化,名教即通过上定名份来教化天下,以维护封建社会的伦理纲常、等级制度。按照吴澄的说法,所谓伦理纲常包括三纲二纪,“三纲”即君为臣之纲、父为子之纲、夫为妻之纲,封建等级社会中臣、子、妻必须绝对服从于君、父、夫,反过来君、父、夫亦为臣、子、妻之表率。二纪则包括基于礼的长幼之纪与基于信的朋友之纪,并将“纲常之道”视为人之所以为人而异于物的根本,是人之大伦、五常之道。天理的本质即三纲五常,存天理遏人欲则是人之为人且作为价值主体而存在的根本标志,而在现实层面提倡和维护封建纲常名教是天理胜人欲的保证。

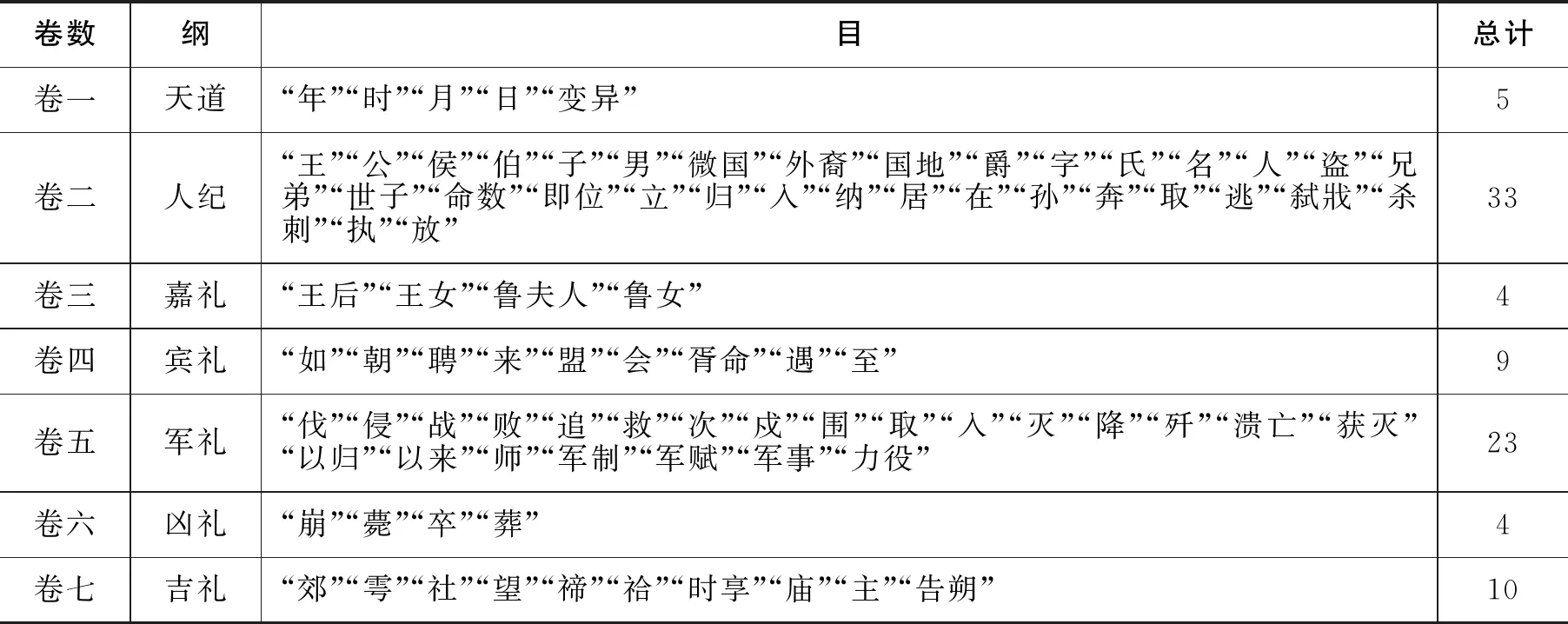

其三,在解经方法上,吴澄治经所使用的分析归纳法亦体现其对朱子的继承。吴澄对《春秋》重新编排,以总例为首,分七纲八十八目(36)对于“目”的具体数目《四库全书》有不同记载,《春秋纂言总例提要》中四库馆臣称“七纲八十一目”,《春秋纂言序》则为“例之目八十有八”,经过统计,实际数目确为八十八目。进行重新编排。七纲分别为天道、人纪、嘉礼、宾礼、军礼、凶礼、吉礼七者,其中天道、人纪为吴澄所创,而吉、凶、军、宾、嘉五礼与宋张大亨《春秋五礼例宗》一致,对此四库馆臣认为二者暗合实属偶然,并解释张大亨师承眉山学派,吴澄受金溪学派、新安学派影响,门户不同,师传各异,由此判断吴澄未睹张大亨之书。戴维先生对此说法提出质疑,指出以五礼赅《春秋》之例为张大亨首创,“元人巢袭前人之论,往往不标举出处,以吴澄在《春秋》学上之通贯,未见张氏之书有可能,而未闻张氏书名则很难让人相信,吴澄可能正从《五礼例宗》之名上悟入以五礼赅例的想法。”(37)戴雄:《春秋学史》,湖南教育出版社,2004年,第394页。笔者亦赞同戴维先生此观点,但认为其解释仍不够确切。从同时代俞皋、郑玉、吴澄的《春秋》学研究看,元儒解经特点表现为不偏主一家,不囿于门户之见,博采众家之长,除程颐、朱熹、胡安国外,还大量摘录前人或同时代学者的《春秋》注疏,包括杜预、啖助、孙觉、孙复、高闶、张洽、吕大圭、胡瑗等,并未因其学统,而局限于一家之言。《春秋纂言总例提要》亦记载“(吴澄)采摭诸家传注,而间以己意论断之”,(38)吴澄:《春秋纂言总例提要》,景印文渊阁四库全书第159册,台湾商务印书馆,1986年,第335页。既然能够采摭诸家传注,为何不可能借鉴诸家编纂体例?故四库馆臣以“门户不同,师承各异”(39)吴澄:《春秋纂言总例提要》,景印文渊阁四库全书第159册,台湾商务印书馆,1986年,第335页。为由判定二者没有关联过于牵强,恐难令人信服。因年代久远,无从考证,笔者认为吴澄《春秋纂言》可能受到张大亨启发,并借鉴其“以礼赅例”体例编纂《春秋纂言》一书。纲目统计如表1:

表1 《春秋纂言总例》纲目统计表

吴澄采用分析归纳法,将经文拆开,以列表形式将相关经文按时间先后顺序列于各目之下,并以“澄曰”“澄谓”“澄按”解经语的形式对诸说作综合评论,如 “归”条目以下列举了所有相关经文,如“蔡季自陈归于蔡”“蔡侯卢归于蔡”“陈侯吴归于陈”“突归于郑”“赤归于曹”“卫侯郑归于卫”等二十条,并附文对“卫侯衎复归于卫”“卫侯郑自楚复归于卫”中的“复归”作进一步解释,指出前者“君之去国而归者书‘复归’,归之善”,后者“臣之去国而归者书曰‘复归’,归之恶也。”(40)吴澄:《春秋纂言总例》卷2,景印文渊阁四库全书第159册,台湾商务印书馆,1986年,第364页。区别复归之辞在君为善、在臣为恶,如此编排方便读者比对区分《春秋》记事原则与用字规则。此外,四库馆臣称其缕析条分较张大亨更为细致,此言非虚。

朱熹在《大学或问》中提出的“析之有以极其精而不乱,然后合之有以尽其大而无余”(41)朱杰人等主编:《四书或问》,《朱子全书》第6册,上海古籍出版社、安徽教育出版社,2010年,第513页。即为分析归纳之法,后王阳明在答陆澄问时,对此治经之法提出质疑,认为“恐亦未尽。此理岂容分析?又何须凑合得?圣人说‘精一’,自是尽”,(42)王阳明撰,邓艾民注:《〈传习录〉注疏》(上),上海古籍出版社,2012年,第35页。强调理不容分析。然观《春秋纂言》可知,吴澄尊奉朱熹先分析后综合的方法为治经原则,卓有成效。在吴澄看来,分别探求车之轮、舆、盖、轸,而后能识车之整体;先了解房屋之栋、梁、桷、杗,而后能识房室之全貌。治《春秋》亦是如此,“比事”是析的过程,将《春秋》经文分门别类进行分析,“属辞”则是综合,将分析的各部分进行归纳总结,如此方能得经之大旨。这显然是对朱子解经之法的贯彻和应用。如《春秋·僖公二年》经文“春王正月,城楚丘”,吴澄解释:“胡、程从左氏,以为诸侯城之;张薛以为鲁独力城之;三传、胡、程皆以为城之而封卫;刘薛以为卫迁而后城。按:卫之有国,旧矣,为狄所入而迁于楚丘,曰封卫者,缪也。邢迁于夷仪而后诸侯城之,此亦当是卫既迁楚丘而后城之也。”(43)吴澄:《春秋纂言》卷5,景印文渊阁四库全书第159册,台湾商务印书馆,1986年,第504页。吴澄先分析三传、胡安国、程颐、张洽等对此经文的解释,在此基础上归纳总结,得出结论,认为卫国原有都城,只是为戎狄所灭而迁往楚丘,故三传、胡、程的“封卫”之说实为谬误。卫既迁往楚丘而后城之,是齐桓公为首的中国诸侯帮助君死国灭的卫国重新建国,此为存亡继绝之《春秋》义举,体现“攘夷”之义。由此可知,与俞皋、李廉、汪克宽以《胡传》为宗的治学路径不同,吴澄的《春秋》学研究不囿于一家之言,对前人著述条分缕析,进行归纳总结,其学术价值不容忽视。

四、结语

由于元代统治者的提倡,朱子理学被官学化,故部分学者在《胡传》系统之外,沿着朱熹的义理化解经路径从事《春秋》学研究。朱熹肯定《春秋》明正典刑、彰显王法的价值以及“诛乱臣,讨贼子,内中国,外夷狄,贵王贱伯”(44)黎靖德:《朱子语类》卷83,中华书局,1986年,第2145页。的大义,其对《胡传》并非全盘否定,而是在不合于圣人之义处加以批驳。作为宗朱一系的代表,吴澄在治经过程中以朱子之言为评判标准,认同《春秋》“据事直书而善恶自现”的说法,不存在褒贬与义例之说,强调伦理纲常,并且继承朱熹先分析后归纳的治经原则,于《春秋纂言》一书中对《春秋》经文重新编排,直接从经文中挖掘微言大义,并以“天理”“人欲”作为衡量是非善恶的标准。

作为元代《春秋》学的典范之作,吴澄的《春秋纂言》涵具丰富的学术史意义,为元代《春秋》学研究注入了新的元素,尤其是于官方尊奉《胡传》系统之外,开辟了解经的新路径,使我们看到元代《春秋》学绝非只有尊奉《胡传》这一条进路,而是充满着多元化的特色。而吴澄的不慕权威,不随主流,一意尊朱的学术进路,为朱子《春秋》学的延承和发展赓续了血脉,使其赖以不坠。虽尊奉朱熹,但吴澄能“尽破专注穿凿,以发其蕴,条归纪叙,精明简洁,卓然成一家言。”(45)宋濂:《吴澄》,《元史》第13册,中华书局,1976年,第4014页。也就是说,其对于《春秋》能破除前辈学者穿凿附会的经解,阐发义理,不囿于一家之说,对前人注疏条分缕析,见识独到,遂成一家之言。当然,也不难看出,吴澄仍然没有脱去宋儒脱略经文,以己意点窜经文,妄改经典的弊病,甚至有过之而无不及。这就印证了皮锡瑞所言的“论宋、元、明三朝之经学,元不及宋,明又不及元。”(46)皮锡瑞撰,周予同注:《经学历史》,中华书局,2004年,第205页。要而言之,吴澄的《春秋纂言》是创获与不足并存的,既不能因其显赫的学术地位而遮掩其不足,也不能因其不足而否定其经学创获,正确的立场应该是秉持客观之精神来评判和定位其《春秋》学,如此才是究治学术的态度。