补贴模式优化与农机装备制造企业高质量发展

2023-12-14耿献辉

薛 洲 耿献辉 高 强

一、引言

党的二十大提出要加快建设农业强国,设施装备配套完善是建设农业强国的基本内涵之一(唐仁健,2022),而农业设施装备的完善需要高水平的农业科技创新能力作为支撑(薛洲、高强,2023)。进入新世纪以来,农机装备制造行业的快速发展为我国农业生产方式的转型提供了强有力的支撑,有效应对了农村劳动力大量转移与劳动力成本快速上升所引发的问题,发挥了节本增效、提质减损、稳产增产的重要作用,对保障粮食安全意义深远(徐志刚等,2022)。现如今,我国已经是全球农机制造第一大国,但是行业内大企业不强、小企业不专的现象依然普遍存在(周应恒等,2017;孙凝晖等,2020),高端农机产品和精密液压、农用传感器等关键零部件依赖进口(罗锡文,2019),农业行业存在明显的“卡脖子”问题,以上短板制约了我国农业机械化向全程全面高质量发展阶段迈进。自2016年起,历年“中央一号”文件都对农机装备行业的发展做出部署,明确提出要“提高我国农机装备研发水平”,《“十四五”推进农业农村现代化规划》、《“十四五”农业机械化发展规划》等政策文件均将推动农机装备研发创新列为“十四五”期间重点专项任务,充分表明我国对农机行业发展的高度重视,促进农机行业高质量发展已成为经济社会发展中的重要议题。

企业高质量发展的内容较丰富,而创新是推动企业高质量发展的核心动力(金碚,2018;张占斌、毕照卿,2022)。在促进企业创新发展上,产业政策被广泛运用,如通过政府补贴来促进企业创新(江飞涛、李晓萍,2010;余明桂等,2016)。我国并未出台专门针对农机行业创新发展的产业政策,而是从2004年开始实施聚焦需求端的农机购置补贴政策,政策的核心目标在于促进我国农业机械化水平的提高。但农机购置补贴对农机购买需求的政策干预会进一步传导到供给端,客观上,政策的实施对农机装备制造企业(下文简称农机企业)形成了产业政策的效果,对农机企业的生产经营行为已产生深刻影响。农机购置补贴虽然有效刺激了农机企业的生产积极性,但农机企业获得补贴资格后却显著抑制了技术创新(周应恒等,2016)。从政策设计看,定额补贴模式成为影响企业创新的重要政策因素,不少农机企业为了获得更高的补贴,有意只提高发动机功率而保持其他配件功率不变,出现了“大马拉小车”现象,并不利于企业创新(徐峰、刘德普,2018;薛洲等,2021)。长此以往,农机购置补贴政策不仅不能成为农机企业创新的推动力,反而成为农机行业高质量发展的阻碍。推动农机行业高质量发展的核心在于促进农机企业创新,本文基于现行定额补贴模式不利于农机企业创新发展的现实背景,探讨农机购置补贴政策的可能优化策略。

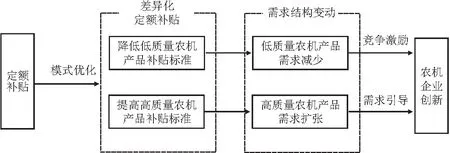

为缓解政策所产生的负向溢出效应,本文提出差异化定额补贴的政策优化方案,即根据产品质量对同一档内的农机装备继续进行分等分级,一方面降低低质量农机装备的补贴标准,另一方面提高高质量农机装备的补贴标准。那么,这一政策变动会产生怎样的影响?本文拟从补贴模式优化的视角切入,从理论上分析当前补贴模式与农机购置补贴政策创新之“忧”的关系,并呈现一种更为优化的补贴模式以解决农机企业创新难的困境。本文的边际贡献具体如下:一是已有的文献主要从农户层面探讨农机购置补贴的优化方向,而本文关注到补贴政策对农机企业所产生的溢出影响,从企业视角出发探讨农机购置补贴政策可能的优化方向,拓宽了已有文献的研究边界。二是相比于现有文献,本文考虑到产品的垂直差异,通过构建理论模型更为严谨地探讨补贴模式变动对农机企业创新所产生的积极影响。

二、农机购置补贴政策的模式演变历程

补贴方式及标准的设计是农机购置补贴政策的核心内容之一。在政策试点阶段,各省均采用从价补贴模式,但从2010年起,农机管理部门对补贴模式进行了调整,转而实施定额补贴模式,该补贴模式一直使用至今。

(一)从价补贴阶段

从价补贴是指农机管理部门根据产业急需程度,针对不同种类的农机产品制定不同的补贴比例,同一种类的农机产品补贴比例相同,补贴金额的高低取决于产品售价与补贴比例。但在从价补贴模式实施后,农机管理部门发现了以下几个问题:一是有不少农机具纳入补贴范围后立即涨价,产品价格的上升幅度甚至超过了补贴标准,在一定程度上削弱了补贴政策对购机农户的扶持力度(陆建珍、徐翔,2014;路玉彬、孔祥智,2018)。二是在确定补贴目录之前,农机企业需要先向农机管理部门上报产品价格及参数,根据中标价格来确定补贴金额,部分厂家在选型时高报产品价格,出现了企业套取补贴资金的情况(张宗毅,2021)。三是各省农机管理部门每年会收到大量的申报材料,如果要去核实每件产品的报价是否真实则需要花费巨大精力,政策执行成本较高。管理部门也难以核实产品的真实市场价格,存在一定的寻租空间。

(二)定额补贴阶段

为解决实施从价补贴所存在的问题,2010年的《农机购置补贴实施指导意见》明确指出要实施定额补贴标准。定额补贴是农机购置补贴政策中关于补贴标准的一种设定,具体是指对同一种类、同一档次的农机产品在省域内实行统一的补贴标准。定额补贴模式呈现出以下几点特征:(1)对农机产品进行分档分级的指标较为简单,绝大多数农机产品依据结构参数进行分档分级,如拖拉机功率、打捆机幅宽等(徐峰等,2019)。(2)对于同一档内不同品牌的农机产品都实行统一的补贴金额,补贴金额以市场上该类产品销售均价的30%为标准。(3)不同档的农机产品补贴金额不同,分档等级越高则补贴金额越高,不同档产品之间补贴金额呈现出阶梯型特征(如图1所示)。可以发现,定额补贴模式下农机产品的补贴标准与产品质量的联系并不紧密。

定额补贴模式在政策执行上具有一定优势,对市场上同类同档农机产品实行统一的补贴标准,有效抑制了企业虚报产品价格行为的发生,而且补贴方式简单明了,便于执行与操作,也有利于减少寻租空间(张宗毅,2021)。但是,定额补贴会诱导企业以“降质+套补”的方式展开价格竞争,进而造成市场竞争机制扭曲与社会资源错配,进而导致行业内出现“劣币驱逐良币”现象(薛洲等,2021)。在新能源汽车领域,同样存在实施定额补贴后导致新能源车企为了延长续驶里程(获得更高补贴)而牺牲车辆其他性能指标的问题(陈洲等,2021),该类现象的出现并不利于行业转型升级发展。

三、定额补贴模式的创新之“忧”源从何来?

定额补贴模式下,同档同类农机产品的补贴标准相同,但不同企业的产品质量存在差异,产品售价也并不相同,最终导致不同企业产品的实际补贴比例不同,进而影响农业经营主体的购机行为。同时,由于定额补贴分档分级标准设计并不严谨,农机企业存有套取补贴的空间。以上两方面因素叠加,会进一步影响农机企业的创新行为。

(一)农机购置补贴实施前的市场需求均衡分析

基于John(1986)的模型,本文通过构造垂直差异化模型来说明定额补贴对农户农机购买决策的影响,提出了如下几点假设:

假设1:在某一档内,市场上只有两家农机企业生产拖拉机,一种是企业1生产的高质量农机H,售价为PH,另一种是企业2生产的低质量农机L,售价为PL。一般而言,质量越好的农机其售价越高,因此PH>PL。

假设2:农户总数为N,由于农户个人能力的差异,其利用农机进行农业生产所能获得的收益回报也存在差异,将农户使用农机后的回报能力设定为θ,0<θ≤1,呈右偏分布f(θ)。

假设3:农户可用于购买农机的最大金额为R,农机购置补贴为S;农户购买高质量农机所能产生的最大收益为YH,购买低质量农机所能产生的最大收益为YL。高质量农机所带来的最大收益大于低质量农机所能产生的最大收益,即YH>YL。

根据上述假设可知,农户以价格PH购买高质量农机H,购买高质量农机所得到的净收益为θYH-PH;农户以价格PL购买低质量农机L,购买低质量农机所得到的净收益为θYL-PL。在没有补贴的情形下,存在如下两个临界点:

一是当农户购买高质量农机H和低质量农机L所带来的净收益相同时,即θYH-PH=θYL-PL,可以得到第一个临界点θ1=(PH-PL)/(YH-YL)。

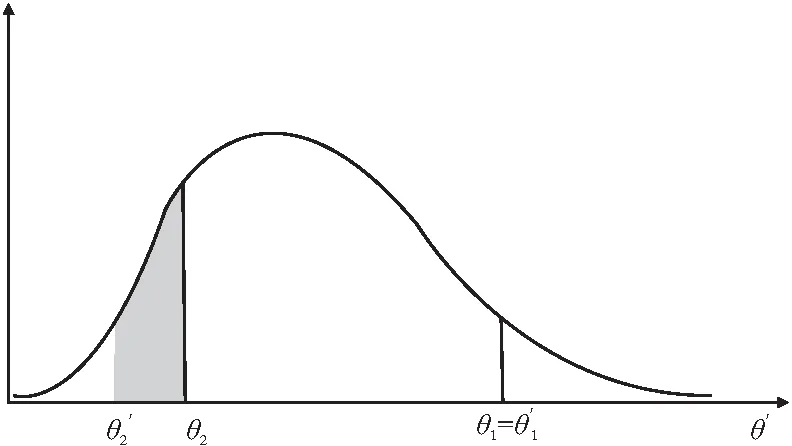

二是农户购买低质量农机的净收益为0,即θYL-PL=0,得到另一个临界点θ2=PL/YL。当不考虑农户购买能力时,农户个人能力θ处于θ1<θ≤1的范围内时,农户会选择购买高质量农机H(如图2);当农户的个人能力处于θ2<θ≤θ1时,农户会选择购买低质量农机L;当农户的个人能力处于0<θ≤θ2时,农户不会购买农机。

图2 不存在流动性约束时农户购买农机的概率分布

(二)定额补贴模式下的市场需求均衡分析

现实中,我国农户存在明显的流动性约束,根据农户流动性约束程度的高低,我们将农户进一步细分为以下5类(如表1):一是农户可以购买任何类型的农机,这类农户占比为α1;二是农户可以购买低质量农机L,但是买不起高质量农机H,获得农机购置补贴后可以购买高质量农机H,农户占比为α2;三是农户可以购买低质量农机L,但是买不起高质量农机H,获得农机购置补贴后依然买不起高质量农机H,农户占比为α3;四是农户原本买不起农机,获得补贴后可以购买低质量农机L,农户占比为α4;五是农户原本买不起农机,获得补贴后依然买不起低质量农机L,农户占比为α5。现实中,由于高质量农机产品售价较高,现行补贴标准对高质量农机产品的补贴比例低,外加流动性约束的影响,大多数农户即使获得补贴后,依然无法购买高质量农机H。因此,类型3和类型4的农户占比相对更高。

表1 基于农户流动性约束的分类

当实施定额补贴后,无论农机产品质量高低,每台农机的补贴金额均为S。针对5种不同类型的农户,定额补贴对不同质量农机产品的市场需求将产生异质性影响(如表2所示),具体分析如下:

表2 不同情形下定额补贴对高质量农机市场和低质量农机市场需求变化的影响

(1)针对类型1的农户而言,农户有足够的资金购买任何类型的农机装备,对于农机的选择取决于其个人能力θ。当实施定额补贴政策后,由于第一个均衡点并未发生变化,因此高质量农机H的市场需求并不会发生变化。而第二个均衡点左移后,购买低质量农机L的农户比重会增加(如图3中的阴影面积),相应的市场需求会增加A1。

图3 定额补贴模式下农户购买农机的均衡点变化

图4 差异化定额补贴影响企业创新的作用机制图

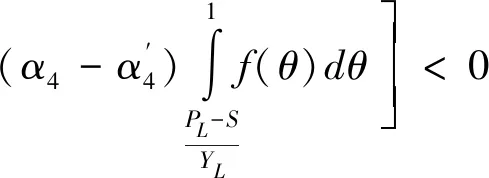

(2)针对类型2的农户而言,并不是所有的农户在获得定额补贴S后都会购买高质量农机H,只有当个人能力θ>(PH-PL)/(YH-YL)时,其获得补贴金额S之后才会选择购买高质量农机H,购买高质量农机H的农户会增加B2。当农户个人能力在(PL-S)/YL<θ (3)针对类型3的农户而言,由于农户获得补贴金额S后依然无法购买高质量农机H,因此只会增加低质量农机L的购买量,低质量农机L的需求量会增加A3。 (4)针对类型4的农户而言,农户在获得补贴后依然无法购买高质量农机H,所以获得补贴S后只会增加低质量农机L的需求。当农户的个人能力θ>(PL-S)/YL时,其购买农机的净收益会大于0,因此会选择购买低质量农机L,低质量农机L的需求量会增加A4。 (5)针对类型5的农户而言,这类农户即使在获得补贴后也难以负担任何类型的农机产品,这类农户的农机购买行为并不受补贴政策的影响,因此不会对两类农机产品的需求产生影响。 当定额补贴模式实施后,低质量农机L市场需求的变化量DL=A1+A2+A3+A4,高质量农机H市场需求的变化量DH=B2。基于上述分析可以发现,只有在情形2中定额补贴才会增加高质量农机H的购买量,在其他几种情形下,补贴政策只能增加低质量农机L的市场需求量。在定额补贴模式下,农机购置补贴主要是增加了低质量农机L的市场需求,而对高质量农机产品H销售的带动作用要弱于对低质量农机产品L的带动作用。定额补贴模式导致社会资源在生产高质量农机与低质量农机企业之间的分配被扭曲,更多的社会资源流向生产低质量农机装备的企业。定额补贴模式的实施对两类农机企业创新的影响具体如下:一是高质量农机的创新能力更强,但在政策的扭曲下只获得更少的社会资源,政策对高质量农机装备生产企业创新的激励明显不足。二是低质量市场需求的扩张会吸引更多生产低质量农机装备的企业加入,随着市场需求的饱和,行业竞争逐步加剧。行业竞争程度的提高本应激励农机企业创新,但相比于创新的高成本与高风险性,部分生产低质量农机装备的农机企业选择采取“套取补贴资金+降低产品质量”的策略,以降低成本的方式参与市场竞争,冲击正常的市场竞争秩序。这样不仅会导致农机企业减少创新投入,还诱发农机企业生产“大马拉小车”的产品,导致形成“劣币驱逐良币”的产业困局(薛洲等,2021)。 农机购置补贴是一种消费端补贴,消费端补贴影响企业创新的基本逻辑是补贴会促进消费者购买某种商品进而扩大该商品的市场规模,市场规模扩张会进一步激励生产端的企业创新(Finkelstein,2004;Clemens,2013;Zhang和Nie,2021)。考虑到产品的垂直差异之后,定额补贴模式下的消费端补贴会对不同质量农机产品的市场需求产生异质性影响,当实施差异化定额补贴后,不同类型农机产品的市场需求将会发生进一步变化。根据“需求引致创新”理论(Schmookler,1966)可知,市场需求的扩张有助于促进企业创新。 差异化定额补贴是指在定额补贴的基础上针对同一档内不同质量的农机产品实行差异化的补贴标准。例如对某一档内的农机产品而言(如表3所示),低质量的农机产品补贴λS(0<λ<1),而高质量的农机产品补贴βS(β>1)。在差异化定额补贴模式下,低质量农机的补贴金额相比于定额补贴下降1-λ倍,而高质量农机的补贴将会提高β-1倍。 表3 不同补贴模式的比较 表4 差异化定额补贴对高质量农机市场和低质量农机市场需求变化的影响 (5)针对类型5的农户而言,受流动性约束的影响,所有农户都不会购买农机,因此,政策对这类农户的购机行为并不产生影响。 相比于定额补贴,实施差异化定额补贴后,低质量农机L的市场需求变动量为: (1) 而高质量农机H的市场需求变动量为: (2) 可以发现,当实施差异化定额补贴后,低质量农机L的市场份额减少,而高质量农机H的市场份额增加。当λ越小时,低质量农机L的市场需求减少越多,而当β越大时,高质量农机H的市场需求增加越多。当差异化定额补贴实施后,市场需求会发生结构性变化,表现为低质量农机需求减少,高质量农机的需求增加,而需求的变动会进一步影响农机企业的创新行为。 当低质量农机市场需求减少时,会加剧行业内生产低质量农机企业之间的竞争,有助于淘汰部分落后产能,同时竞争的加剧可能会引起农机企业两种不同的应对策略:一是生产“大马拉小车”产品,相比于选择创新所面临的外部性和不确定性,生产“大马拉小车”产品是低质量农机生产企业利润最大化的选择,但是当差异化定额补贴实施之后,由表1可知,不同档农机产品的最低补贴额度会下降至λS,最低补贴额度之差会下降1-λ倍。农机企业之所以选择生产“大马拉小车”产品是因为不同档农机产品的补贴额度之差较大,存在较大的套补空间(1)需要说明的是本文在分析时只认为生产低质量农机产品的企业会开展“大马拉小车”式竞争,这一假设符合现实,因为“大马拉小车”产品首先是从小农机生产企业中出现,部分大企业在受到冲击后进而选择跟进,详见薛洲等(2021)一文对此现象的解释。。当不同档产品的补贴额度之差下降时,农机企业选择生产“大马拉小车”产品的动力会下降,一定程度上会减少“大马拉小车”产品的出现,一方面会降低资源在农机企业之间的不合理配置,另一方面会减少对市场竞争机制的扭曲,进而有助于农机企业开展研发创新活动。二是根据新古典经济理论可知,竞争的加剧会促进企业创新,创新可能表现为以下两个方面:一方面是继续生产低质量农机,通过创新来实现产品生产成本的降低,为农户提供物美价廉的农机装备;另一方面是研发新技术来推动产品质量提升。 基于前文分析可知,高质量农机产品的市场需求会增加,那么,部分原本生产低质量农机产品的企业可能会转向市场需求出现扩张的新领域,进而寻找新的利润增长点。进一步参考Lee(2003)的理论模型,分析高质量农机市场需求增加与企业创新之间的关系。将农机企业的利润函数写为如下形式: ∏(r,p)=pm(r,p,D)Q-c(r)m(r,p,D)Q-r (3) 其中,r是研发投入,p是农机产品价格,Q是指农机市场的最大市场需求,c(r)是企业的边际生产成本,m是指农机企业的市场份额,受自身创新能力、产品价格和竞争对手的特征D等因素的影响。 当对企业利润函数对价格求一阶导时,可以得到: m+(p-c)mp=0 (4) 当对企业利润函数对研发投入求一阶导时,可以得到: (p-c)Qmr-(mQcr+1)=0 (5) 进一步求解市场份额的价格弹性(εpm)和市场份额的研发弹性(εrm),可得: εpm=-(p/m)mp (6) εrm=(r/m)mr (7) 假设Φ=1+mQcr,表示创新的边际成本,指创新研发本身带来的成本增加(1单位)与创新成功后通过提高生产技术所产生的边际成本效应之和。企业的研发水平可以写为如下形式: (8) 根据式(8)可以发现,当市场需求扩张之后,企业的研发投入会随之提高,企业的创新水平会相应提升。企业的创新活动受到利润的刺激和目标市场大小的影响(Schmookler,1966),在正常的市场竞争环境中,市场规模的扩大会促进企业增加生产要素投入,进而激励生产端的企业创新(Acemoglu和Linn,2004;Finkelstein,2004)。当高质量农机市场规模扩大时,市场上的农机企业因追求利润最大化而自愿开展创新,以期生产市场所需要的高质量农机产品进而获取更多利润。因此,市场规模越大市场需求越强,更加容易激励企业增加要素投入,并进行技术创新(陈丰龙和徐康宁,2012)。同时,范红忠(2007)认为较大的市场需求规模能够分摊企业创新的成本,会降低企业进行创新的市场风险,为企业创新成功进而盈利提供了可靠保证。因此,当实行差异化定额补贴后,高质量农机市场需求的扩张会吸引农机企业去研发高质量农机,进而能够促进农机企业技术创新。 本文虽然在理论层面验证了实施差异化定额补贴后会对农机企业创新产生积极影响,但是现实中还需要考虑政策变化对以下两方面的影响:一是差异化定额补贴政策的实施对农机补贴资金总额的影响,二是新政策执行是否存在难点,需要哪些支撑条件,这两方面关系到政策能否顺利落地。 进一步,我们来分析实施差异化定额补贴对补贴资金总额的影响。购买一台低质量农机的购买补贴金额会减少(1-λ)S,增加1单位高质量农机产品的购买会增加(β-1)S的补贴金额。根据《2021-2023年农机购置补贴实施指导意见》可知,农机产品补贴金额的测算比例可在15%~35%的区间内浮动(2)定额补贴标准为同档同类农机产品市场均价的30%。,也就是说λ最低可以设置为0.5,β最高可以设置为1.17。依照以上参数设定,购买一台低质量农机节约的补贴资金大约等价于购买三台高质量农机所增加的补贴金额。一般而言,购买低质量农机的农户数量会多于购买高质量农机的农户数量,因此,补贴标准的变动并不会增加补贴资金总额。同时,由于总体购机农户的减少,也会带来总补贴资金的下降。基于上述分析,我们认为实施差异化定额补贴并不会增加政府的财政负担。 1.降低低质量农机的补贴额是改变现阶段农机创新困境的关键 现阶段的农机购置补贴政策已经具有一定差异化定额补贴的特性,以动力机械产品为例,驱动方式为四驱的拖拉机补贴金额更高,从2017年开始,具有动力换挡或动力换向技术的拖拉机也给予了更高的补贴金额。一个值得注意的问题是,新的补贴标准出台后并未激励国内农机企业去研发该技术,现阶段国内只有少数几家企业掌握了该技术。可能的原因在于,一是动力换挡技术虽好,但由于产品售价较高且补贴标准低,国内能够购买装备该技术农机的农户并不多,并未形成一定的市场需求,因此,难以激励农机企业去研发该项技术。二是受“大马拉小车”现象的影响,企业正常的研发投入无法获得合理的市场回报,企业不愿意增加研发创新投入(薛洲等,2021)。三是以2019年江苏补贴标准为例(如表5所示),140马力段具有动力换挡技术的拖拉机比不具有该技术的拖拉机补贴金额高5000元,而140马力普通拖拉机的补贴额为45000元,160马力的补贴额为53000元,企业选择生产“大马拉小车”产品可以提高8000元的补贴额,而生产动力换挡拖拉机只能提高5000元的补贴额。考虑到研发动力换挡技术不仅需要投入大量资金,而且面临着技术研发、产品市场等诸多不确定性,所以,农机企业更倾向于选择前者。因此,在提高具有先进技术产品补贴标准的同时还需要降低基础产品的补贴标准。 表5 2019年江苏省四轮驱动拖拉机补贴金额(单位:元) 2.制定分档分级标准是实施差异化定额补贴模式的重点 如何依据产品质量进行分档分级是实施差异化定额补贴的最大难点,而现阶段,国家层面只是设定了各类农机产品的最低质量标准,而并未给出产品质量的高低分类标准。每台农机可以服务的作业面积是衡量农机产品质量的金标准,但是现实中缺乏足够多场地和时间去实地检验每台农机产品的性能,且很多农机的试验、检查也会受到季节限制。以动力机械产品为例,现行的做法是在产品功率的基础上依据产品技术先进性来进一步分档分级,如机具是否具备动力换挡或动力换向技术。 现实中,我们很难说装配先进技术的农机产品就是高质量农机,如具有动力换挡技术的拖拉机很难与高质量农机直接画等号,因此需要将能够体现产品主要作业性能的相关参数纳入到分档分级标准中。以动力机械为例,动力机械主要是发挥牵引作用,同时,国产农机质量不高的重要表现是产品可靠性差,无故障作业时间短,经常耽误农时,因此可以选择产品牵引力和无故障作业时间来作为产品分档分级的标准之一,在同一档内,无故障作业时间更长和产品牵引力更大的农机产品可制定更高的补贴标准。 参考新能源购置补贴中补贴调整系数的设定方式,动力机械产品的补贴金额=基础补贴金额×牵引力调整系数×无故障作业时间调整系数,当牵引动力在较低参数范围内时调整系数设置为σ(σ<1),当处于中等参数范围内时调整系数设置为δ,当处于高参数范围内时调整系数设置为ω(ω>1),无故障作业时间调整系数的设置同上。新参数的检验可以纳入农机推广鉴定一起实施,充分使用农机推广鉴定中的企业产品检测数据,如产品可靠性评价数据。那么,新补贴模式的实施就不会过多地带来额外政策执行成本的增加。 3.动态调整差异化定额补贴的分档分级标准 当农机企业预期通过技术升级达到更高的补贴标准所能带来的收益大于技术升级的投入时,则会选择升级技术。对于企业来说,政策门槛的存在会干预产品技术指标的分布,使得大量产品的技术指标集中在政策门槛附近(陈洲等,2021)。Salle和Slemrod(2012)在分析美国燃油车燃油经济性评级时发现,由于评级时会对评分进行四舍五入,所以许多车企倾向于将车型油耗评分的小数部分调整到0.5,这样就可获得更高的评级。当设定某一技术门槛为高质量农机时,一段时间内会激励农机企业加大投入达到更高的技术水平进而获得更高的补贴标准,大量的农机企业会聚集在某一技术门槛的最低标准处。因此,农机管理部门需要动态调整分档分级标准,每隔几年对分级标准进行更新,逐步提高技术水平参数。 4.积极利用金融手段来支持农户购机用机 根据前文的理论分析可知,流动性约束是影响农户购机行为的重要因素之一。现实中,农机经销商为农户垫资的情况十分常见,待补贴资金下发后农户再补齐剩余购机款项(薛洲和高强,2023),农户购机时的资金压力较大。流动性约束对农户购机行为的影响主要表现为以下两个方面:一是部分农户由于流动性约束的影响,缺乏足够资金无法购买农机;二是部分农户受制于流动性约束,退而求其次选择购买低一档的农机产品,并不能选择适合于自身的农机产品进行农业生产。当实施差异化定额补贴之后,无法购买农机的农户数量会增加,会导致类型4和类型5中的部分农户无法再购买农机,相对而言,政策实施会影响低收入群体就业,造成上述群体社会福利的损失。由于实施差异化定额补贴后,补贴资金总额降低,可以将多出的资金配套实施农机信贷服务,进而缓解农户的流动性约束,提升农民购机用机能力,助推农机购置补贴政策的顺利实施。 5.需要更为坚实的农机装备鉴定能力作为支撑 农机推广鉴定是农机企业申请补贴资质的前提条件,但现实中的农机鉴定机构不多,鉴定需求远大于鉴定供给能力。同时,由于部分省份没有农机鉴定机构,在“谁鉴定谁负责”的背景下,少数农机鉴定机构并不愿意为外省农机企业提供鉴定。因此,现阶段以公益性农机装备鉴定机构为主的鉴定体系,并没有很好地满足市场对农机鉴定的现实需求。虽然从2018年起,农业农村部规定农机企业只要满足农业机械推广鉴定证书、农机强制性产品认证证书和农机自愿性产品认证证书三类资质之一即可,但是大多数农机企业依然是以向公益性农机装备鉴定机构申请鉴定为主。实施差异化定额补贴政策会对装备鉴定带来新挑战,需要更为坚实的装备鉴定能力作为支撑。因此,在加强公益性农机鉴定队伍建设的同时,我们需要积极引入社会力量,充分发挥第三方检验检测机构在农机鉴定中的作用,多方面拓展农机鉴定有效供给能力。 农机装备行业的发展关系到我国粮食安全以及农业强国的建设进程。本文在现有定额补贴的基础上提出差异化的定额补贴模式,以期通过补贴模式优化来改善资源在企业间的错配以及减少市场竞争机制的扭曲,进而激励农机企业科技创新,推动农机企业高质量发展。通过理论分析,发现实施差异化定额补贴模式会导致市场需求出现结构性变化,具体表现为低质量农机的需求减少而高质量农机需求增加,低质量农机需求的减少会加剧生产低质量农机企业之间的竞争,有助于激励企业创新和淘汰落后低端产能,而高端农机市场需求的扩张会促进企业增加研发投入,进而激励生产端的企业创新,有助于推动农机行业高质量发展。为顺利推动差异化定额补贴模式实施,我们还需要考虑到分档分级标准的制定、分档分级标准对产品技术指标的影响、农户流动性约束以及农机装备鉴定供给服务能力等问题。 2022年“中央一号”文件提出要“完善农机性能评价机制,实现优机优补”。本文所提出的政策优化思路与新一轮指导意见相一致,即根据产品质量对同一档内的产品继续进行分等分级,一方面降低低质量农机产品的补贴标准,另一方面提高高质量农机产品的补贴标准。为了促进差异化定额补贴模式的落地,本文提出了以下几点政策建议:第一,在定额补贴的基础上,将能够反映产品性能的参数纳入到分档分级指标体系中,进一步突出对技术评价先进性和机具稳定性的要求;鼓励生产企业、高校、科研院所、行业协会等相关主体直接参与分档分级指标体系的制定工作,探索实施差异化定额补贴。农机管理部门需要动态调整分档分级标准,每隔几年对分级标准进行更新升级,逐步提高技术水平参数。第二,提高农机装备鉴定供给服务能力。基于新分档分级标准,完善鉴定大纲体系,强化能够反映机具关键性能的考核和评价要求;创新工作机制,调动公益性农机鉴定机构的工作积极性,充分释放农机鉴定机构的空间和潜力;积极引入市场化的鉴定机构,进一步发挥社会检验检测机构在农机鉴定中的作用,强化农机鉴定机构与社会检查机构之间的协同配合能力。第三,流动性约束影响着农户购机与用机,降低低质量农机产品补贴标准会增大农业经营主体的购机压力,可参考日本、韩国等农情相似的国家提供农机贷款贴息等金融扶持,构建综合性农机扶持政策体系。 由于具体参数未知,本文并不能预估差异化定额补贴政策实施后对农户购买量、政府补贴资金支出和社会福利的具体影响。同时,本文只是从理论层面验证了差异化定额补贴实施后会对企业创新行为产生正向激励作用,缺乏现实企业层面的数据对上述假说的验证,当然上述问题是作者未来努力的方向。四、差异化定额补贴模式如何以“优”解“忧”?

(一)概念界定

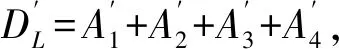

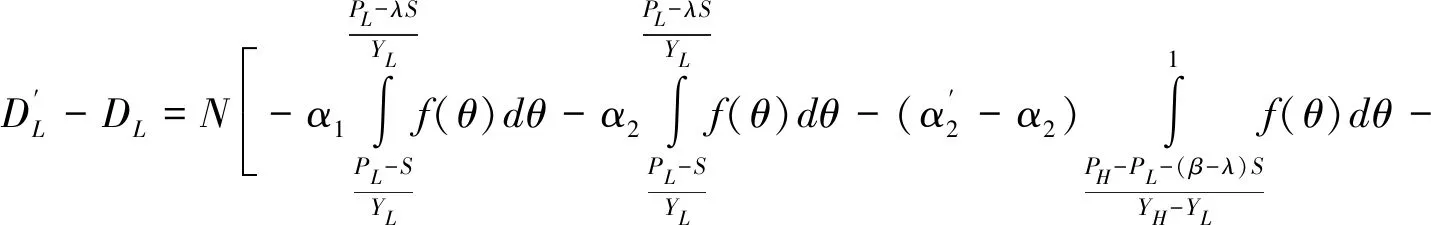

(二)差异化定额补贴模式下的市场需求均衡

(三)差异化定额补贴模式实施后对农机企业创新的影响

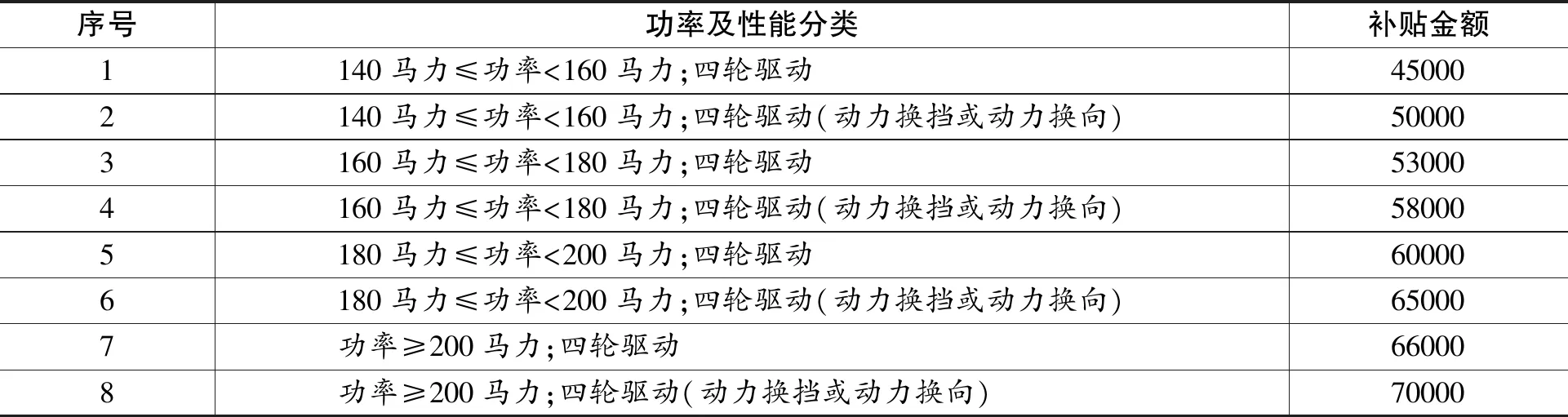

五、对实施差异化定额补贴模式的进一步思考

(一)实施差异化定额补贴对政策实施成本的影响

(二)实行差异化定额补贴模式需要的支撑条件

六、结论与政策建议