电磁电报与象征主义

——论19世纪美国象征主义小说的媒介技术诗学

2023-12-14于雷

于 雷

1957 年,文学批评者出身的加拿大著名媒介学家麦克卢汉(Marshall McLuhan)在一次简短的谈话中提及了美国19 世纪作家埃德加·爱伦·坡(Edgar Allan Poe),认为其不乏敏锐地从当时初露锋芒的电磁电报发明中汲取了灵感,破天荒地开创了两大“此前几乎不为人所知的”新文学样式:“象征主义诗歌与侦探故事”——两者的独特属性在于“让读者成为合著者,同创者”,换言之,“你所得到的并非经过完整加工的信息包,亦非可供便捷消费的产品,而是一连串线索和组件,并配之以指令、暗示、建议以及‘自己动手’(Do it yourself)之总体要求”(McLuhan,“Speed of Cultural Change”17)。麦克卢汉在这则近乎被文学批评界忽略的谈话中,从媒介学视角就电磁电报与文学文类的关系问题提出了一个颇具启发的命题,却同时留下了一个“悬念”:电磁电报的运作逻辑如何转化为文类演进过程中的诗学机制?虽然电磁电报的影响几乎贯穿整个19 世纪美国文学,①但最富戏剧性的历史区间却是19 世纪三十至六十年代,那是新旧通讯媒介产生文化胶着的特殊时期,更是文学文类演进得以发生质变的诗学契机。

值得注意的是,麦克卢汉尽管留意到,爱伦·坡开创象征主义诗歌与侦探故事反映了媒介技术对文类进化的塑形影响,却未曾关注这样一个事实,即电磁电报技术的诗学逻辑要远早于电磁电报技术本身;②换言之,作为“文学认识论”的电报加密技术恰恰是希利斯·米勒(J.Hillis Miller)所强调的“文学的本质”——“隐藏秘密”(40)。麦克卢汉围绕象征主义诗歌、侦探故事与电磁电报之间的内在关联,给我们提供了一个有趣的暗示,使得我们有可能进一步发掘这两种新文类在强调文学表层信息对深层意义的隐匿机制方面如何呈现出典型的电报加密特质。③这大抵缘于诗歌语言本身的高度编码效应,而象征主义不过是诗歌话语赖以发生的技术逻辑,是对信息加密的意识化呈现。在此意义上,我们甚至可以将侦探故事视为对传统小说文类的元语性“象征主义转化”,而19 世纪美国象征主义小说便是对这一转化加以检视的独特平台,通过它,我们可以洞察电磁电报的信息加密技术如何作为陌生化的诗学认知模型融入小说传统,并推动其发生象征主义话语突显。

一

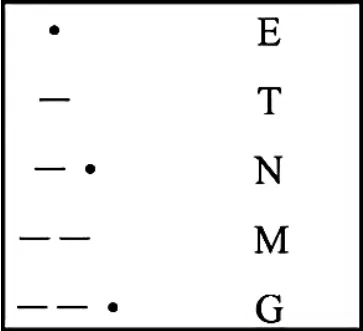

丹麦物理学家奥斯特(Hans Oersted)1819 年发现了“电磁现象”(electromagnetism),即导线在通电之后会在其周围产生磁场的现象;1832 年美国人莫尔斯(Samuel Morse)在其乘船从法国前往纽约的旅行途中得到了发明电磁电报的灵感;1837年莫尔斯向专利局提出专利申请,并于1840年正式获得电报专利;1843 年美国政府拨款建造华盛顿与巴尔的摩之间的电报线路(Noll 24)。莫尔斯本人在发明电报之前是一位职业画家,然而他的艺术观同样预设了艺术天才与电磁现象的关联:平庸的艺术就像“电流毫无阻碍地通过平顺的导体”,而伟大的艺术则往往发生于“电路受阻之际”,“只有在那一刻,艺术的能量方得以触发”(Gilmore 48)。有趣的是,电路受阻正是电磁电报工作的重要机制:电流通过电磁铁线圈,使后者产生磁性,从而吸引衔铁向下与电磁铁产生接触,发出短促鸣响;断开电流时,电磁铁线圈失去磁性,于是衔铁恢复原位,与电磁铁失去接触。莫尔斯利用这一现象,通过控制电磁铁吸引衔铁时值的长或短来分别代表“点”(dot)和“划”(dash)——基于“点”与“划”的“二进制”人工规约组合(辅以空格)即可代表英文26 个字母。譬如,一个“点”的时值翻译为字母e,一个“划”的时值翻译为字母t,两个“点”的并置则代表字母i……由此形成著名的莫尔斯电码(Preece and Sivewright 46-47)。

电磁电报的运作原理意味着信息的发送者与接收者同时掌握一套基于“点”和“划”的规约机制,某种意义上使得双方成为阅读理论家斯坦利·费什(Stanley Fish)所说的“阐释共同体”,也即先于阅读行为而存在的“被共享的文本书写策略”(14)。笔者认为,这其中被默认的合作原则恰恰印证了“象征主义”(symbolism)的希腊词源:一个物件(譬如陶器)破碎后产生两半碎片,主人赠予宾客一半,表明“主宾之间的相互信任”(Peyre 6)。莫尔斯电报的诗学意义在于,它史无前例地将人类信息交往进程中诉诸的象征主义逻辑本质加以元语性的外化处理,使得文学编码获得了一种空前的认识论模型,其最出色的概念化凝缩便体现于爱伦·坡围绕古斯巴达人的信息加密技术所发表的文章《秘密写作刍议》(“A Few Words on Secret Writing”)。斯巴达人运用的“圆筒配对法”(scytala)几乎成了文学创作者与阅读者建立信息通道的绝佳隐喻。坡强调指出,密码信息的复杂性实则“徒见其影而毫无实质”,其复杂性仅关乎语言的“构建”,在于语言表现形式的独到,而非解码进程的艰涩;事实上,最难破译的密码就其语言构建而言反倒可能是最随意平常的。④

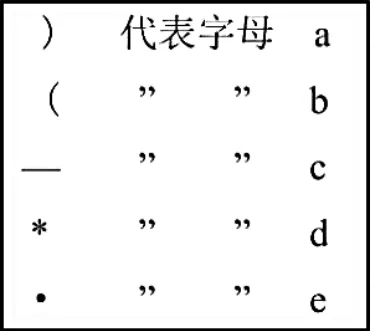

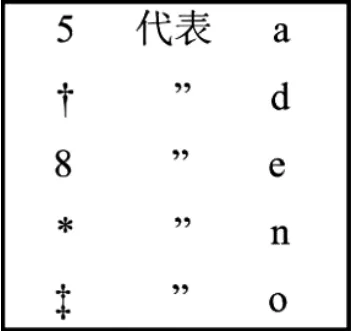

毋庸置疑,坡的这一逻辑不仅深刻体现于象征主义诗歌和侦探故事的创作实践之中,更以一种常为人忽略的隐性进程贯穿于大量的非侦探类小说的叙述路径,其最为经典的例子当属《金甲虫》(“The Gold-Bug”),它在坡的笔下堪称莫尔斯电码的文学戏仿。《金甲虫》借助一张写满神秘代码的海盗藏宝图,使得一则寻宝叙事直接回应了19 世纪上半叶作为美国大众文化形态的“密码术”(cryptography),“以具体的艺术形式体现了[坡]的密码学原则”,进而“在文学领域引发了一场密码书写风尚”(Harrison vii)。从“密码术”的编码示例(见图一)到《金甲虫》中的藏宝图代码(见图二),坡显然对莫尔斯电码(见图三)作出了不乏时效性的文学回应,⑤其本质在笔者看来乃是围绕传统语言文字早已默认的象征主义逻辑进行的元语性凸显。

(图一)

(图二)

(图三)

坡的“杜宾(Dupin)系列”侦探小说,尤其是《被盗的信》(“The Purloined Letter”),将象征主义的能指游戏发挥到了极致:一封内容绝密的信件穿梭于公共意义空间而始终抵御阐释,却由此实现了信息系统的自创生(autopoiesis)。⑥在麦克卢汉看来,传统印刷时代的文学叙事作为一种“热媒介”往往不会在读者那里营造过多的“移情或参与”,而到了电磁电报时代文学叙事获得了其“冷媒介”形态,“通过讲述的收敛使读者做得更多”(Menke 89)。这是纸质文学媒介在电磁电报时代呈现出的新文化面相,而小说文类显然对那一时代精神的召唤作出了积极反馈:从坡到美国文艺复兴时期的文坛巨擘霍桑(Nathaniel Hawthorne)和麦尔维尔(Herman Melville),可以说,象征主义作为文化无意识借助电磁电报的美学想象成功演绎为19 世纪上半叶美国文学书写的独特自省,甚至被视为一种“典型的美国现象”(Peyre 16)。

电磁电报对19 世纪美国文学象征主义的审美推动一方面表现为莫尔斯电码的加密机制直接呼应着米勒所说的作为文学本质的“隐藏秘密”,另一方面还体现在电磁电报本身作为自然科学领域的重大技术成果与19 世纪早期美国清教主义之间的潜在互动。事实上,“象征主义”这个概念在神学理论体系中具有双重意旨:(1)负责解释古代宗教的“象征物”或“外部记号”(outward signs)的学问,(2)围绕不同教派的“信条书”(symbolic writings)之区别所进行的比较疏义。《牛津英语词典》(OED)指出,这两种意义虽看似相差甚远,却有着本质上的相通性——将外部记号与其所象征的宗教内涵加以关联。⑦霍桑深受清教主义文化环境影响,其小说中之所以呈现出“黑色基调下的伟大力量”,正是因为清教神学所笃信的“内在堕落和原罪观”在其创作中表现出“超验化的习惯”,它往往在“外部事件与内在意义”之间维系一种“持续的呼应”,这在文学批评家马西森(F.O.Matthiessen)看来是17 世纪以降北美拓殖者的典型思维模式——从自然现象中寻找超自然的神谕(Matthiessen 190-191,276)。这种堪称“德尔菲神庙风格”(Delphic style)的信息加密方式正是19 世纪美国诗人艾米莉·狄金森(Emily Dickinson)从电磁电报技术中体悟到的诗学灵感,这种加密方式使得那些生性敏感的作家成为传递神秘精神信息的“导体”(McCormack 592)。可以说,电磁电报的文化认知模型与早期美国清教象征主义思维之间存在着不可忽略的认识论意义上的同构性。这种同构性在笔者看来,不只是引发了美国象征主义诗歌的空前繁荣,进而也对19 世纪上半叶正在历经文类演化的美国小说产生了创作哲学上的影响,侦探故事某种意义上不过是象征主义诗歌加密技术在小说文类场域中的话语转换。

与电磁电报那基于“点”与“划”而构建的二进制加密方式一样,象征主义本质上乃是用公开的符码去呈现隐蔽的信息,换言之即是一种典型的表层美学,如爱伦·坡在《莫格街凶杀案》(“The Murders on the Rue Morgue”)中借杜宾之口所云,“真理并非总在井底。事实上,就更为重要的知识而言,我反倒坚信她始终驻于表层浅处”(Poe,Vol.IV 166)。象征主义的这一诗学特质将传统上对深层阐释的执念转化为对表层逻辑复杂性的诉求,而19 世纪上半叶,而美国的“密码术”文化的精髓恰恰不在于谜底如何难寻,而在于谜面如何建构(Poe,Vol.XIV 119)。对此,坡深谙其道,因而他颇受麦克卢汉的赏识;相比之下,霍桑与麦尔维尔等其他同时期代表性小说家似乎并不满足于电磁电报的那种表里对位的原初象征主义模型,转而在创作进程中思考如何对其加以改造,在象征符码的物态表象与灵性内核之间变位游离。

二

作为生活在电磁电报时代的小说家,霍桑不可能对新媒介引发的技术革命无动于衷。在其留下的《英国笔记》(ENGLISH NOTE-BOOKS)之“曼彻斯特篇”当中,霍桑提及自己在列车车厢中与一位年长的商人之间发生了一段有趣对话,后者围绕“电磁电报的一个令人不适的缺陷作出了精彩点评”:

以前的人们只要不及亲手打开早上送达的信件,尚能回避诸如债务人破产那样的坏消息;即便等到有所了解,他也多少有些心理准备,毕竟在15 封信(比方说)当中,他该十分确定自己难免不会碰上个别“怪事儿”。但自从电报进入日常生活以来,他便一刻不得安宁,破产、海难、股市暴跌或别的什么灾祸,日日被这样的消息刺激(Hawthorne,The Works of Nathaniel Hawthorne VIII:536-537)。

虽然霍桑在此看似对当时如火如荼的电磁电报技术缺乏好感,但事实上却在媒介技术诗学的层面上深受裨益:基于莫尔斯电码“秘密写作”的象征主义思维范式在霍桑的作品中大放异彩,⑧并不乏神奇地与其文化身份中潜藏的清教主义神学基因实现了近乎完美的结合——北美清教主义强调,看不见的“精神实质”乃是借助看得见的“外部激发”(outward excitation)得以呈现的(Moehler 325-326)。电磁电报技术在霍桑的时代引发了某种信息论意义上的“过载”现象,但这种仅依赖非文字化的象征代码即可产生巨大信息量的全新认知工具正是作家们所向往的。这一媒介学原理曾促使19 世纪的英国作家盖斯凯尔(Elizabeth Gaskell)在其致年轻作者的信中建议,“你在某种意义上需要成为一台电报机”(Menke 88)。当然,电报技术诗学还为文学性的突显提供了一个更重要的象征主义“算法”,如同麦克卢汉的“冷媒介说”所揭示的那种引发读者“自己动手”的参与式阅读。正是这种参与性进一步延展了象征主义的信息流,使得霍桑笔下那久负盛名的“红字”与“黑面纱”呈现出空前的多义性。那个鲜红的字母A 原本是“通奸罪”(adultery)的象征物,却与某种潜在的“天使”(angel)神性相混杂(Erlich 163)。牧师脸上的黑面纱同样充满象征多义性:原罪?不可告人之罪?凡世罪孽的照妖镜?霍桑小说创作思维的象征主义特质在《美国笔记》(AMERICAN NOTEBOOKS)当中可见一斑:“人类是陶罐,里面装着精神”,“身体的疾病象征着道德或心灵的疾病;故此当一个人犯下了什么罪孽,便可能以某种形式显现于身体上”(Hawthorne,The Works of Nathaniel Hawthorne IX:282)。

霍桑在小说《胎记》(“The Birth Mark”)中讲述了一位科学偏执狂埃尔默(Aylmer)因为娇妻脸颊上的一小块“猩红色”的胎记而产生了遗憾和不满,进而试图借助他所笃信的科学手段祛除“这代表着凡世的不完美的可视的标记”(Hawthorne,The Works of Nathaniel Hawthorne II:48),却不料最终导致妻子丧命。霍桑笔下的“胎记”不只是肉体上的“不完美”,在相当程度上还意味着清教主义所预设的“原罪论”;胎记作为一种象征性能指对应着它承载的神学所指,犹如莫尔斯电码借助机制性的规约而产生意义。但是,霍桑显然并不拘泥于莫尔斯电码那种机械对位的象征主义,毕竟胎记在不同的受众眼中往往会呈现出复杂的多义性,譬如在诸多欣赏女主人公的追求者看来,那胎记反倒是“仙女留下的手印”,代表着“具有魔力的馈赠”(Hawthorne,The Works of Nathaniel Hawthorne II:49)。笔者认为,埃尔默这个形象的悲剧在于,受象征主义理念影响的他有一种悖论性的诉求。一方面,他坚持认为外部标记与内在意义之间存在象征主义关联,在处置“物理性的细节”之际虽看似就事论事,“但却对它们全部加以精神化,他对无限性的强烈而炽热的追求使他得以将自己从物质主义中解救出来。在他手中,纵是一团泥巴亦拥有灵魂”(Hawthorne,The Works of Nathaniel Hawthorne II:61)。另一方面,埃尔默在面对爱妻脸上的胎记时,却又将其所信仰的象征主义关联彻底抛开,偏执地用物理手段去纠正肉体上的不完美,而未曾意识到那“胎记”在清教传统中的原罪所指。

象征主义在美国清教思想体系中是一种隐匿于日常生活空间的精神存在方式,⑨但又是值得审慎对待的思想理念,因为它极易滑向“对偶像的崇拜”;霍桑对此深有感触,正如他在《祖父的椅子》(Grandfather's Chair)中提及“红十字”的“神圣象征”时所流露的那般(Hawthorne,The Works of Nathaniel Hawthorne IV:445)。不过,笔者认为有必要对霍桑的这种“反偶像崇拜”的清教主义表象保持足够的距离,因为他在适当的时机往往会以隐含作者的视角悄然移情于那看似被异端化处置的象征物之上。《红字》(The Scarlet Letter)中的海丝特·白兰(Hester Prynne)被罚佩戴“红字”(通奸犯之象征),立于绞架平台上示众,然而她怀抱婴儿的场面却被赋予了反清教主义的“神圣母性”之象征(Hawthorne,The Works of Nathaniel Hawthorne V:77)。这一游离的象征主义立场使得霍桑的秘密写作平添了几分复杂性,在其笔下,被他者化的异端象征实际上恰恰承载了霍桑本人对女主人公的精神认同,由此也进一步显现出霍桑在小说创作中运用象征主义诗学的多义化乃至歧义化策略,这堪称霍桑在小说叙述风格上与爱伦·坡产生气质性差异的关键之处。⑩坡秉持的是一种融直觉想象与数理逻辑于一身的创作诗学,如杜宾在《被盗的信》中所崇尚的那样,务必“既是诗人,亦为数学家”(Poe,Vol.VI 43)。这在笔者看来几近玄妙地演绎了电磁电报发明者莫尔斯本人的传奇人生——一位颇具艺术天赋、成就卓著的19 世纪画家却成了开启电磁电报时代的媒介技术发明者。值得注意的是,从事绘画艺术的莫尔斯同样如霍桑那般强调自己对历史题材的执着和偏好,“若不能追求艺术的智性维度,我便无法愉悦”,他认为唯有历史绘画(相较于肖像画和风景画)方能将美国同胞“从感官的高原送往精神的山巅”(Staiti 269)。笔者认为,莫尔斯眼中的历史绘画之所以比肖像画、风景画更善于传播“智性”,乃是因为它看似悖论性地呈现了“不在场的在场”,以某种象征主义的认知逻辑印证了米勒所说的“文学的本质”,如荷马史诗描述的“塞壬之歌”那般与其原初的历史所指产生了语义上的彻底断裂,最终成为“永远不可揭示的秘密”(Miller 40)。这似乎在一定程度上业已预设了此后莫尔斯电码的那种极简主义象征美学:“点”与“划”的二进制表意系统不过是通过绝对元语化的算法呈现了象征主义秘密写作之精髓。

就文本符码在其意义生成进程中对读者的召唤而言,电磁电报的信息编码和解码逻辑可以说正体现了象征主义的本质内涵。霍桑在《法国及意大利笔记》(FRENCH AND ITALIAN NOTEBOOKS)的“意大利篇”当中谈及自己观赏米开朗琪罗的名画《命运三女神》之际如是说:

[命运三女神]这一组合颇为震撼。然而要对这幅画或任何其他内涵深刻的画作加以阐释,则可能引发观者众说纷纭[……]。每个人均会用自己的方式去阐释象形(hieroglyphic)艺术,而画家的意图可能是他们谁也无法领会的;抑或画家仅仅推出一个谜面,而谜底就连他本人也不清楚。如此一来,观者便有必要用自己的情感和想象去给画家帮忙,以至于观者也不确定这画作中到底融入了多少来自其本人的创作。[……]的确如此,一个伟大的象征,发端于一个伟大的头脑;如若它意指一物,却似意指万物,且常为对峙之物。(Hawthorne,The Works of Nathaniel Hawthorne X:331-332)

霍桑将绘画视作“象形艺术”,这就使得绘画同样如古埃及象形文字那般成了有待破译的对象,那是一个作为“谜面”的象征物。或许并非一种历史性巧合,19 世纪上半叶的美国恰恰目睹了一股因古埃及象形文字的破译工作而产生的独特文化风尚。美国学者约翰·厄文从那一风尚中揭示出一种能够“在不言自明的存在意义上与视觉意象相对等的力量”,它表现出“直觉判断的即时性”。在《我发现了》(Eureka)中,坡将法国“埃及学之父”项伯庸(Jean-François Champollion)在破译埃及象形文字工作时所采取的“直觉破译法”(intuitive deciphering)与德国天文学家开普勒用以揭示行星运动“三定律”的直觉猜测联系起来,从而使得坡本人向来崇尚的“科学直觉”获得了合法性——这种基于直觉想象的分析法正是爱伦·坡小说中的大侦探杜宾所拥有的独特气质(Irwin 110,43-44)。象形艺术对于霍桑来说更多地则是意味着象征主义的悖论,在这一点上它呈现出莫尔斯电码书写的典型特征:非文字化的图像在给予受众即时性的直觉感官体验之际恰恰成了隐藏意义的绝妙象征物。美国文艺复兴时期的作家们从埃及象形文字的加密书写当中不仅体会到“那用以镌刻文字的石头之坚硬”(hardness),更凭借某种双关性类比感受到那“坚硬”之中如何蕴藏着破译密码、揭示终极意义之“艰难”(hardness)(Irwin 308)。

与莫尔斯电磁电报的编码策略一样,象征主义凭借其自身的外部具象性造就了某种“拒绝阐释”的美学悖论特质,这不禁使笔者联想起朗西埃(Jacques Rancière)就法国作家雨果(Victor Hugo)眼中的“石制诗篇”所作出的审美评价。德国科隆大教堂门楣上的石雕在雨果看来乃是展现了文字神性的“化身之力”;这一逻辑表明,雄辩之词往往并非通常意义上的“劝诫或诱导话语”,反倒是那种摆脱了传统话语工具性的“无声之言”,语词由此获得了其“肉身”(Rancière,Mute Speech 54-55)。象征主义令霍桑着迷之处似乎正在于此:《牧神雕像》(The Marble Faun)中的多纳泰罗(Donatello)对传统语言的情感表达缺乏热情,他更喜好运用那种基于“身体本能运动”的“自然语言”,它能够“突破思想与情感的局限,于一瞬间诉说千言万语”,只可惜这种由“符号与象征”建构的语言早为世人遗忘,于是只能“以脆弱的文字取而代之”(Hawthorne,The Works of Nathaniel Hawthorne VI:97)。原始电报(譬如旗语)是借助身体的自然语言来实现信息的远程传输,而作为19 世纪新媒介的电磁电报某种意义上正是凭借其陌生化的技术姿态复兴了人类的象形记忆——“点”与“划”的二进制代码不过是旗语呈现中的身体拟像从视觉维度向听觉维度的转换。⑪这种媒介学意义上的技术返祖现象也再次印证了麦克卢汉的洞察:在媒介技术所共有的“四分结构”(tetradic structure)中,媒介形式在抵达其自身的“潜能极限”之际往往会发生返祖性的“更替/倒置”,使得新媒介技术恰恰呈现出原始媒介的运算逻辑(McLuhan and Powers x-xi)。

三

1851 年,当第一条海底电报缆线在英国与欧陆之间进行最初的铺装实验时,大西洋彼岸的麦尔维尔出版了小说《白鲸》(Moby-Dick)。亚哈(Ahab)船长手中捕鲸叉的最后一掷宣告了第一次工业革命的终结,捕鲸叉的机械绳索业已失去了联结人类与自然的承受力。颇为巧合的是,1858 年人类首条连接欧洲与北美大陆的长达2050 英里的海底电报缆线在大西洋中心开始铺设,彼时恰好遭遇了一头硕大的鲸鱼(Standage 79-80)。尽管电报缆线铺装工程并不顺利,但这一次,那海中的利维坦未能阻碍人类迈入电气时代的步伐。与爱伦·坡、霍桑一样,麦尔维尔同样对电磁电报的媒介技术诗学不乏想象。《泰比》(Typee)中竟然有一座所谓的“电报岛”(Island Telegraph),岛上的土著人借助独特的“语音电报”(vocal telegraph),使得情报“在令人难以置信的短时间内抵达山谷的最深处”(Melville,The Works of Herman Melville I:98)。具体做法是,每隔一段距离安排一人在椰子树上通过大声连续重复来快速传递“经过凝缩的信息”(I:140)。在小说《皮埃尔》(Pierre)中,主人公将自己的面部表情描述为“恶意造假的电报”,⑫原因在于他的“样子”(look)与其“内心”(heart)并不一致(IX:222)。《马迪》(Mardi)中的奥多(Odo)岛国王拥有一个值得注意的名字——梅迪亚(Media),其字面意(“媒介”)有如《泰比》中的“电报岛”那般,让读者产生某种技术时代的联想。又譬如《行骗者的化装舞会》(The Confidence-Man:His Masquerade)中那个在密西西比河汽船上表现古怪的神秘聋哑人不得不借助“手指的电报”(XII:5)去传达意义。

事实上,因生理或心理原因而引发的语言障碍戏剧性地成了麦尔维尔象征主义诗学机制赖以运作的手段,它通过某种陌生化的编码策略将常规的表意逻辑加以搁置,以不乏神秘的电报式话语形态去转译作品的事实维度。《比利·巴德》(Billy Budd)的主人公天真而不乏正义,犹如“霍桑在一则小故事中所描绘的那位美丽女子”,于完美之中仅仅存在着一处看似不起眼的瑕疵——在紧要关头“往往会口吃”(Melville,The Works of Herman Melville XIII:17)。不过,这一偶发的功能性障碍却引发了一连串象征主义的心理反应。面对伪善的军械师克拉盖特(Claggart)假借叛乱罪名所施予的恶意陷害,比利陷入了口吃的困境而无法自我澄清;毫不知情的船长却立刻有所领悟,因为他的脑海里浮现的是早年自己的一位同学如何因急于回答老师的提问而同样失语的场景(第一层象征);于是船长试图安抚比利,但他的善意口吻幻化成了比利心中的“父亲般的语调”(第二层象征),这一痛彻心扉的联想进一步加重比利他的失语症,以至于他鬼使神差地抡起右臂致军械师毙命于甲板之上;对此,比利解释道,“若是我尚能操控自己的舌头,我便不可能攻击他。但是他当着船长的面肆意撒谎,我不得不说点什么,而我只能用拳头说”(第三层象征)(The Works of Herman Melville XIII:81)。常规语言文字的失效为象征主义提供了用武之地,比利所谓的“用拳头说”正是霍桑笔下的多纳泰罗因崇尚“身体本能运动”而诉诸的“自然语言”。区别在于,麦尔维尔将霍桑的象征主义思维推向了极致,使得象征符码获得了某种本体论地位。它们不再像莫尔斯电码在爱伦·坡那里代表着对应的具体信息,也迥异于其在霍桑笔下所呈现的多义性或歧义性。麦尔维尔的小说诗学似乎刻意追求象征符码与意义秩序之间的进一步断裂,如埃及象形文字在摆脱其久远的历史意义之后摇身变为19世纪的密码术,而莫尔斯的电磁电报语言则可谓戏剧性地充当了美国象征主义诗学的“源代码”。

笔者注意到,《白鲸》中有一处围绕“捕鲸法则”(whaling code)而产生的技术性的正义问题:在同一头鲸鱼被多方围捕的情况下,相互竞争的捕鲸者如何确认最终的猎物归属?有趣的是,麦尔维尔将美国捕鲸行业颇为独特的不成文规定与欧洲同行的复杂律法体系进行对比,认为前者的优势在于其所体现的“简约的包容性”(terse comprehensiveness),简约到能够“铭刻于一枚小小的钱币之上甚或捕鲸叉的倒钩之上”。该不成文规定试图用两个高度抽象的概念化解渔夫们之间的争议:“缚鱼”(Fast-Fish)和“懈鱼”(Loose-Fish)。前者指的是业已为其中某一方所缚之鱼,而后者则是指可供多方竞速追击的无主之鱼。不过,正是这看似“令人仰慕的精练”恰恰可能成为上述法则在实际应用过程中的“恶作剧”(mischief)。譬如“缚鱼”该如何界定?缚于“桅杆、船桨、9 英寸缆绳、电报线甚或一卷蛛丝”是否均在技术上表明鲸鱼的产权?又譬如一头正遭捕杀的鲸鱼却阴差阳错地落入路过的第三方手中,如此等等(Melville,Moby Dick II:127)。笔者感兴趣的地方在于两点:其一,19 世纪美国捕鲸法则的抽象简约以及由此引发的多义性和不确定性;其二,在解释“何为缚鱼”之际看似随意提及的“电报线”。将这两点加以杂糅,我们或可洞察麦尔维尔对电磁电报编码技术的象征主义影射。“缚”与“懈”正如莫尔斯电码中的“点”与“划”,在规约了意义之际又恰恰引发了意义的自创生。它又像智利著名生物学家马图拉纳(Humberto Maturana)显微镜下的青蛙视网膜,通过某种象征主义的视觉认知建构,对外部(语义)环境加以主体性利用,并由此主导它在环境系统中的生存潜能的最优化。⑬

麦尔维尔在《书记员巴托比》(“Bartleby,the Scrivener”)中创造了一个被阿甘本(Giorgio Agamben)称作“不书写的抄写员”的悖论形象。⑭巴托比这位华尔街律师事务所的小职员不乏偏执地坚守着那句电报式的口头禅“我宁愿不”(I would prefer not to),这使之几乎成了现代思想史上的“莫尔斯电码”,它以类似于“点”/“划”的极简主义象征逻辑揭示了传统表意系统对其自身的否定。如齐泽克(Slavoj Žižek)在《视差之见》(The Parallax View)一书中所洞察到的那样,巴托比的“我宁愿不”并非抵抗旧体系、建构新秩序的“预备性”姿态,相反,它本身就已经是新秩序的“恒定基础”;其否定性不再是“某物”与“某物”的对峙,而是“某物”(something)与“无物”(nothing)之间的“结构性最小值”,在哲学层面则表现为形而下与形而上、经验主义与超验主义之间的“最小”差异,它不是意指现实与某种“更高的”现实之间的差异,而是意指现实与虚空之间的差异——“我宁愿不”作为一个谜面,正如齐泽克所言,乃是一种“能指转化之物”(signifierturned-object),意味着“象征秩序的崩塌”(Žižek 382-385)。或许阿甘本的表述更具诗性:“墨,为笔用以书写的黑暗的水滴,就是思想本身”(阿甘本438)。

相较于坡与霍桑,麦尔维尔更加注重象征主义的虚空化。譬如在《马迪》中,直接使用“影子”的词频高达54 次。小说中的土著吟游诗人毓鹛(Yoomy)慕名前往密林深处拜访一位不乏传奇色彩的土著大祭司,却发现后者仅仅是一个“留着胡子的老隐士”,不禁失望至极;为此,马迪群岛的哲人巴巴兰贾(Babbalanja)解释道,“事物的影子往往比它们自身看着更大,影子越是被夸大,则离其实质愈远”(Melville,The Works of Herman Melville IV:48)。如笔者在上文注释中所述,霍桑往往尝试将象征主义转化为寓言,坡则力图将寓言转化为象征主义;相比之下,麦尔维尔显然追逐一种更为彻底的“去寓言化”的纯粹象征主义,否则即便如白鲸那般稀有的世间奇物也不过是凡夫俗子眼中“丑恶的、无法容忍的寓言”(Moby Dick II:219)。《白鲸》当中有一个常为引用的精彩段落,某种意义上将叙述者围绕“白鲸的白色”所进行的哲理思辨提升为麦尔维尔心目中的纯粹象征主义:

不知道是否得益于其不确定性,它才能隐现出宇宙那冷漠的空洞与无垠,进而在我们举头凝望银河的白色深空之际将致命的利刃刺向我们的后背?或许,白色从本质上看与其说是一种颜色,倒不如说是可见的无色,而同时亦为所有颜色的混合物;难道正是基于这些原因,我们方才从白雪皑皑的广阔景致之中发现如此无声的虚空,与此同时却充满意义——以至于这无神论所包藏的无色的全色(colorless,all color)使得我们望而却步?(Moby Dick I:208)

正如19 世纪的电磁电报通过“无声”去操控莫尔斯电码的全部语义信息,⑮这白鲸的白色因其无色而暗藏了全色,就像巴托比念叨的“我宁愿不”借助对旧秩序展开否定的肯定,从而有效保持了其意识形态上的独立性。“虚空”作为纯粹象征主义文化政治的核心基础,同样戏剧性地反映在俄国白银时代诗人曼德尔施塔姆(Mandelstam)对象征主义作出的批判之中:“象征主义者既无词,亦无物,而仅仅拥有词的幽灵与物的幽灵。”(Rancière,The Flesh of Words 29-30)它回应着齐泽克从黑格尔的表象(appearance)与本质(essence)之辩证法中所揭示的“最小差异”,换言之,“表象和本质之间的差异实则内化于表象当中,我们所直接经验到的‘现实’亦仅仅归于表象”(Žižek 106)。关于这一逻辑,麦尔维尔某种程度上以《马迪》中的土著诗人身份进行了暗示:“我们栖于无我之境;我们活在岩窟之内、棕榈丛中和溪流之上;我们漂洋过海,我们天马行空;诗人可谓无处不在。”(Melville,The Works of Herman Melville IV:137)

结语

人类用自己创造的语汇去表达和体现观念,因此语言本身就拥有符号性的本质,在此意义上,“全部的人类知识均是象征主义”(Haig 120)。这种“泛象征主义”的观念如同索绪尔语言学围绕能指与所指所做的划分那样,仅仅是语言本身作为通讯媒介赋予使用者的某种集体无意识。如麦克卢汉所云:“任何媒介均会将某一感官功效放大到足以弥漫整个文化场域,并由此为那一场域创造出必要的催眠条件。对于使用者来说,媒介往往是一种不可知的力量。”(McLuhan and Powers 94)相比之下,19 世纪,作为“典型美国现象”而登上舞台的象征主义,与其说是在莫尔斯电报时代影响下的文学文化,毋若说是彼时的文学巨擘们通过同步抵御电磁电报这一19 世纪新媒介的文化催眠效应而建构的一种不乏自省意识的媒介技术诗学。换言之,象征主义作为蛰伏于人类文化记忆中的古老思维范式,恰恰在独特的技术历史时空下呼应着甚或激发了电磁电报时代的精神召唤。

19 世纪美国电磁电报的诗学价值在于,它凭借一套有别于传统文字系统的新型编码机制,唤醒并凸显了(文学)语言的象征主义本质;虽然它不再具备表面上的“象形”属性,但是它在运作逻辑上依然保留了象形表意系统的原始特质。在此,我们发现文学象征主义一方面因电磁电报加密技术的出现而获得了史无前例的自省意识,另一方面也对这一信息加密技术进行了元语性的逆向改造,使得象征符码与它所传达的信息之间产生不同程度的断裂。19 世纪美国象征主义小说在笔者看来可谓经历了象征主义诗学演进的三部曲:文学秘密写作从坡到霍桑再到麦尔维尔,实现了对电磁电报技术逻辑的模型化、失真化和自反化。

诗歌的象征主义突显堪称史诗传统的返祖性回归——象征主义本质上的神性基因不过是史诗在历史演进过程中逐渐流失的神话遗产。如果说19 世纪美国象征主义诗歌于某种意义上唤醒了沉睡已久的古典史诗秩序,那么同时期的美国象征主义小说则如朗西埃所暗示的那样,旨在对史诗传统加以再利用。尽管史诗的原始神话语境业已消亡,但其总体性伦理原则却依然可能成为小说力求实现的目标,这使得小说能够将超验神性落实到日常经验之中,“对业已丧失诗性的世界重新加以诗化处理”(Rancière,The Flesh of Words 71-72)。在经验与超验的博弈进程中,象征主义自身也历经了元语性的演化,借用麦尔维尔在《马迪》中留下的暗示性结句,“追逐者与被追逐者涌现着,于无尽的大海之上”(Melville,The Works of Herman Melville IV:400)。白鲸不再像“被盗的信”那样充当被意义追逐的能指,也不似“红字”那般成为意义的追逐者;相反,它通过“无色的全色”消解了追逐者与被追逐者之间的界线。

注释[Notes]

①譬如马克·吐温曾专门创造了“思维电报”(mental telegraphy)这一术语,描述人际间发生的某种类似于心电感应的信息交互现象。参见Twain,Mark.“Mental Telegraphy:A Manuscript with a History.”Harper's New Monthly Magazine 84(1891):95-104;Twain,Mark.“Mental Telegraphy Again.”Harper's New Monthly Magazine 91(1895):521-524。又譬如亨利·詹姆斯的小说《在笼中》(In the Cage)讲述一位女电报员如何借工作之便进入他人的思想,通过一对恋人之间的加密电文建构出一则人生故事。电报员角色所呈现出的文化属性恰恰隐喻了“作家”被赋予的媒介品质(Menke 192)。

②颇具反讽意味的是,麦克卢汉本人也坦承,“电子革命”所引发的“自己动手”(DIY)文化运动实际上早在100年前便业已成为诗人与画家们的家常便饭(McLuhan.“Speed of Cultural Change”17)。这种基于艺术想象所产生的超前性足以说明文学的“新媒介话语”实际上恰恰是“新媒介”出现之前业已拥有的文本属性(Menke 103)。

③参见于雷:《泄密的声音:爱伦·坡小说中的视听之争》,《外国文学研究》4(2021):75—86;于雷:《催眠、电报、秘密写作:坡与新媒介》,《外国文学评论》3(2020):74—95。

④关于“秘密写作”与坡的小说创作美学之间的联系,详见于雷:《爱伦·坡小说美学刍议》,《外国文学》1(2015):51—61,158。

⑤图一代码图示为节选,详见Edgar Allan Poe.“A Few Words on Secret Writing.”(Poe,Vol.XIV 127)。图二代码图示为节选,详见“The Gold-Bug.”(Poe,Vol.V 136)。图三代码图示节选自1845 年版的莫尔斯电码,详见Halstead,Frank G.“The Genesis and Speed of the Telegraph Codes.”Proceedings of the American Philosophical Society 93.5(1949):448-458。

⑥德国系统论社会学家卢曼在《大众媒介的现实性》一书中指出:“在生产信息的进程中,大众媒介还同时创造出一种自我生成的不确定性视野(a horizon of selfgenerated uncertainty),它必须由更多的信息加以填充,”正是在此意义上,大众媒介在卢曼看来成了一种“自创生”(autopoiesis)系统,也即“从交往的结果当中获得交往的再生”(Luhmann 82-83)。

⑦参见Robertson,James.“Introductory Notice.”John Adam Moehler.Symbolism:On Exposition of the Doctrinal Differences Between Catholics and Protestants,as Evidenced by Their Symbolic Writings.Vol.I.Trans.James Robertson.London:Charles Dolman,1843.vi.;另参见在线版《牛津英语大辞典》(OED):“symbol,n.1.”OED Online,Oxford University Press.(March 2023).17 May 2023 <http//www.oed.com/view/Entry/196197 >。

⑧通过对19世纪80年代由霍顿-米夫林出版公司发行的《霍桑作品全集》(The Works of Nathaniel Hawthorne.15 Vols.Boston:Houghton,Mifflin & Co.,1882.)进行文本数据调查,笔者发现霍桑直接使用“象征”的词频高达近200次。

⑨如菲德尔森所敏锐观察到的那样,清教主义由于在“自然世界的审美实现”方面承袭了其“思维上的禁锢”,从而导致“象征物本身的匮乏”,但是“象征化进程却始终在心灵层面发挥着作用”,新英格兰的日常生活堪称“象征性的戏剧”。事实上,16 世纪欧洲宗教改革运动以降,新教尽管对罗马天主教的传统思维范式表现出抵制,但最终依然不得不回到文字的象征主义本质上去(Feidelson 78-79,91-92)。

⑩菲德尔森在《象征主义与美国文学》一书中对象征主义和寓言(allegory)作了这样一番区分:前者趋于情感直觉,而后者则趋于理性分析。霍桑在这两者之间陷入了一种美学困境——寓言成了霍桑控制其象征主义美学冲动的“刹车”,在创作实践上表现为“将象征主义转化为寓言”,由此造成了其作品意义在想象维度与现实维度之间产生了无法规避的不确定性(Feidelson 14-15,20)。爱伦·坡的情形在笔者看来则刚好相反,他秉持的“既是诗人,亦为数学家”的辩证立场恰恰使得基于情感直觉的象征主义与基于理性分析的寓言不再成为一种矛盾,相反,寓言的理性分析维度被抽象为一种方法论,融入了象征主义诗学的建构——不妨说,坡乃是力图将寓言转化为象征主义。

⑪如果说旗语作为一种原始电报旨在通过对视觉机制的操控去传递远程信息,那么莫尔斯电码则是通过对听觉机制的操控去实现符号的象征意义——“点”与“划”模拟的是莫尔斯电报的蜂鸣器借助电磁现象所发出的特定短、长时值的单音讯号。

⑫有学者认为这是在暗示19 世纪中期引起广泛关注的“用电报散布谎言”的技术文化现象,参见Halliday,Sam.Science and Technology in the Age of Hawthorne,Melville,Twain,and James:Thinking and Writing Electricity.New York:Palgrave Macmillan,2007.80—81。但若仔细考虑麦尔维尔上下文的语境(也即皮埃尔向伊莎贝尔[Isabel]解释,自己的面部表情并不代表其内心世界),便会发现所谓的“电报谎言论”并不准确——麦尔维尔在此真正要表达的内涵乃是厄文在《美国象形文字》一书中所揭示的19 世纪美国象征主义的编码逻辑,甚或说这个情节片段是折射了坡在《秘密写作》一文中所凸出的(文学)信息加密方式。

⑬马图拉纳与其生物学领域的合作者发现,青蛙的视网膜能够对外部自然环境作出主体性的建构,使之唯独对快速运动中的昆虫等对象保持视觉敏感,而对周围静止的事物则毫不在意,以此提高青蛙自身的生存效率,参见Lettvin,J.Y.,et.al.“What the Frog’s Eye Tells the Frog’s Brain.”Proceedings of the IRE 47.11(1959):1940—1951。

⑭阿甘本认为,巴托比是亚里士多德(“自然的抄写员”)发展到“最后的、被耗尽了的形象”,但却因其“不书写”而实现了“完满的潜能”(阿甘本444)。

⑮19世纪电磁电报的一个最富哲学意味的特质在于:用以描述意义发生的关键机制并非通过蜂鸣器发出的声音的时值长短,而恰恰是借助“无声”的时值,换言之,即是“声音之间的无声的间隔长短”(Preece and Sivewright 46-47.)。

引用作品[Works Cited]

乔吉奥·阿甘本:《潜能》,王立秋等译。桂林:漓江出版社,2014年。

[Agamben,Giorgio.Potentialities.Trans.Wang Liqiu,et al.Guilin:Lijiang Publishing Limited,2014.]

Erlich,Gloria Chasson.“Deadly Innocence:Hawthorne’s Dark Women.”The New England Quarterly 41.2(1968):163-179.

Feidelson,Jr.,Charles.Symbolism and American Literature.Chicago:The University of Chicago Press,1953.

Fish,Stanley.Is There a Text in This Class?The Authority of Interpretive Communities.Cambridge:Harvard University Press,1980.

Gilmore,Paul.Aesthetic Materialism:Electricity and American Romanticism.Stanford:Stanford University Press,2009.

Haig,James.Symbolism:Or Mind-Matter-Language as the Elements of Thinking and Reasoning and as the Necessary Factors of Human Knowledge.Edinburgh:William Blackwood and Sons,1869.

Harrison,James Albert.“Introduction.”The Complete Works of Edgar Allan Poe.Vol.XIV.New York:G.D.Sproul,1902.v-viii.

Hawthorne,Nathaniel.The Works of Nathaniel Hawthorne.15 Vols.Boston:Houghton,Mifflin & Co.,1882.

Irwin,John Thomas.American Hieroglyphics:The Symbol of the Egyptian Hieroglyphics in the American Renaissance.Baltimore:Johns Hopkins University Press,1983.

Luhmann,Niklas.The Reality of the Mass Media.Trans.Kathleen Cross.Cambridge:Polity Press,2000.

Matthiessen,Francis Otto.American Renaissance:Art and Expression in the Age of Emerson and Whitman.New York:Oxford University Press,1941.

McCormack,Jerusha Hull.“Domesticating Delphi:Emily Dickinson and the Electro-Magnetic Telegraph.”American Quarterly 55.4(2003):569-601.

McLuhan,Marshall.“Speed of Cultural Change.”College Composition and Communication.9.1(1958):16-20.

McLuhan,Marshall,and Bruce R.Powers.The Global Village:Transformations in World Life and Media in the 21st Century.Oxford:Oxford University Press,1989.

Melville,Herman.Moby Dick.2 Vols.New York:The MacMillan Company,1929.

---.The Works of Herman Melville.16 Vols.London:Constable and Company Ltd.,1922.

Menke,Richard.Telegraphic Realism:Victorian Fiction &Other Information Systems.Stanford:Stanford University Press,2008.

Miller,Joseph Hillis.On Literature.New York:Routledge,2002.

Moehler,John Adam.Symbolism:On Exposition of the Doctrinal Differences Between Catholics and Protestants,as Evidenced by Their Symbolic Writings.Vol.II.Trans.James Robertson.London:Charles Dolman,1843.

Noll,A.Michael.The Evolution of Media.Plymouth:Rowman & Littlefield Publishers,Inc.,2007.

Peyre,Henri.What Is Symbolism?Trans.Emmett Parker.Tuscaloosa:The University of Alabama Press,2010.

Poe,Edgar Allan.The Complete Works of Edgar Allan Poe.New York:G.D.Sproul,1902.

Preece,William Henry and James Sivewright.Telegraphy.London:Longmans,Green,and Co.,1914.

Rancière,Jacques.Mute Speech:Literature,Critical Theory,and Politics.Trans.James Swenson.New York:Columbia University Press,2011.

---.The Flesh of Words:The Politics of Writing.Trans.Charlotte Mandell.Stanford:Stanford University Press,2004.

Staiti,Paul.“Samuel F.B.Morse’s Search for a Personal Style:The Anxiety of Influence.”Winterthur Portfolio 16.4(1981):253-281.

Standage,Tom.The Victorian Internet:The Remarkable Story of the Telegraph and the Nineteenth Century's On-line Pioneers.New York:Walker Publishing Co,Inc.,1998.

Žižek,Slavoj.The Parallax View.Cambridge:The MIT Press,2006.