《文心雕龙》的“人-文”二重结构及其理论体系

2023-12-14陈特

陈 特

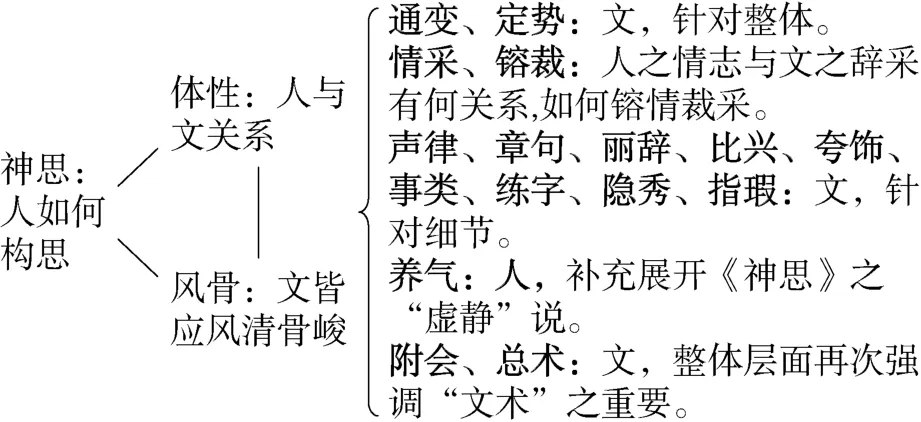

《文心雕龙》本是一部“写作指导或文章作法”(王运熙8),刘勰在谈论作文时,或集中于人,或围绕着文,或兼涉二者。这在书名上就有明确提示:“文心”指向人之一端,故云“夫‘文心’者,言为文之用心也”;“雕龙”指向文之一端,故云“古来文章,以雕缛成体”(詹锳 1901—1902)。①周勋初进一步指出:“他在撰述之时,常是分从构思与美文两方面着眼而进行探讨的。”(815)“构思”属人,“美文”属文。刘勰分别从人、文二端结撰《文心雕龙》,甚至在篇章次第安排上就有明确体现,如“文之枢纽”的前三篇中,《原道》由道及文,既谈到了圣人,也谈到了经典;《征圣》集中谈人;《宗经》集中论文。又如“下篇以下”的首三篇,《神思》围绕着人之构思展开;《体性》处理人与文的关系;《风骨》则专就文之一面倡导“风清骨峻”。由此可见,《文心雕龙》确从“人”“文”两方面展开论述。

在谈论文章作法时,刘勰标举“原道”“征圣”“宗经”,提倡作文要学习经典。在他的时代,并没有多少人敢否定经典的伟大。然而当时的主流看法是:经典虽重要,但与文章是两回事,写作一般文章另有一套办法。在这个意义上,刘勰认为《文心雕龙》之作乃针对当时不良风气而发,并强调一般性的文章也要取法经典,确有独到之见。

虽然刘勰倡导“宗经”,但他不认为一般人通过后天的学习(包括学习《文心雕龙》这部“写作指导”)就能写出经典,经典有待“生而知之”的圣人创作,故在《文心雕龙》中还有一根本性区分:人分两种——圣人与非圣人;相应地,文亦分两类——经典与非经典。这一判分可被概括为“‘人-文’二重”。如果说《文心雕龙》从人、文两方面展开论述还比较显豁,那么“圣人/经典”与“非圣人/非经典”的二分则相对隐微。然而,这一相对隐微的“‘人-文’二重”实则贯穿全书,既关涉“纲领”,又联系“毛目”,不仅是理解刘勰用心的重要线索,而且是解读《文心雕龙》的基本框架。由此出发,不仅可以更深入地理解“文之枢纽”中《正纬》与《辨骚》的位置与意义;而且能够更清晰地把握“下篇以下”所谈的文思与体貌。同时,通过二重框架,刘勰既保持了“原道”“征圣”“宗经”的完备和对儒学的尊崇,又兼容了当时流行的玄学思想(尤其是庄学思潮),并由之处理曹丕、陆机都曾困惑的人之“气”与文之“思”的难题。当我们进一步考索这一线索与框架的思想源流时,还能恰当地分辨刘勰与在他之前之后持类似观点之论者的异同。

一、“‘人-文’二重”:具体表述及思想渊源

刘勰论文并非空无依傍,他在《序志》篇中详细述评了前代文论的得失,并对《文心雕龙》充满了自信。其自信来自很多方面,既有对自己才能的自负,更有对自己所领会到的要旨(以经典指导作文)的骄傲,这在《序志》篇所陈说的两个梦中有集中的表现。对文才的重视,是当时的普遍潮流,故刘勰以“梦彩云若锦”论证自己有文才,并以“予生七龄”强调这种才能很大程度上出于天赋;而重视经典,强调经典是文章之“本源”,是文章的起源和最高典范,则被刘勰视为自己成长后的创见,故他以“齿在逾立”后的“随仲尼而南行”之梦来突出他的这一创见。②更重要的是,在刘勰看来,当时文坛亟须这样的指导。

正因为刘勰对自己的创见极具自信,所以他站在一个很高的位置指导作文,从“道”、“圣”、“文”说起。王运熙认为刘勰所谓“道”是时代思潮的产物,他指出:“这里刘勰把道家自然之道和儒家上天意志混合在一起了。魏晋南北朝时期,糅合儒、道两家之说的玄学流行,[……]玄学中有一个重要论题,名教与自然合一,[……]生活在齐梁时代的刘勰,接受玄学影响;本篇中的圣人之道源出自然之道的言论,就是这一时代思潮的产物。”(284)如果说“道”之所指较为复杂玄妙,那么刘勰所谓的“圣”和“文”的指向则相当明确。

中国传统所谓的“圣人”,历来是多而不是一。刘勰也不例外,他接受了发轫于先秦而大成于两汉的“圣人”观念,认为从伏羲到孔子,有一系列的圣人出现。圣人们做了许多重要的事业,在“文”上也都有辉煌的功绩,故《原道》所云“爰自风姓,暨于孔氏,玄圣创典,素王述训”,正是以伏羲和孔子一头一尾来概括历代圣人在“文”方面的伟业。而在这一系列圣人中,孔子在“文”的领域最为伟大,故《原道》以“夫子继圣,独秀前哲”引出孔子之业绩,《序志》更承袭子贡、孟子之说强调:“自生人以来,未有如夫子者也。”

圣人落实于“文”之功业即是经典。相传文字产生后,历代都有经典,且经典与圣人存在着一定的关系,可惜未能全部流传下来。《原道》篇所谓“自鸟迹代绳,文字始炳。炎皞遗事,纪在《三坟》,而年世渺邈,声采靡追”,《宗经》篇所谓“皇世《三坟》,帝代《五典》,重以《八索》,申以《九丘》;岁历绵暧,条流纷糅”,都说明了这一点。刘勰实际上重点论述的经典乃是“五经”。《文心雕龙》中有时也言及“六经”,“六经”与“五经”之异在于《乐》,“乐”原本是否有经是经学史上的大问题,刘勰则在《乐府》篇持“秦燔《乐经》”之说。故刘勰泛论时或用“六经”之名,详论时则仍依“五经”分类(如《宗经》)。所谓“五经”,落实到书目上,不限于五。统观《文心雕龙》全书,刘勰在谈《礼》和《春秋》时,往往兼涉三《礼》与三《传》。至于刘勰在圣人中最推尊孔子,很大程度上也是因为汉唐间人普遍认为孔子曾“删述”经典,与“五经”关系最为密切,这可由“自夫子删述,而大宝咸耀”得证。

虽然“经”与“圣”关系密切,“五经”之主体更可说是出自圣人之手,但“圣”与“经”之间并非简单的对应关系,圣人也不是所有经典的创制者。传说中的《河图》《洛书》,甚至《易》与《书》的一部分,都非人所制,而是“神道”“天命”的直接呈现(详下)。故而在“圣”与“经”之上,刘勰还用最高的“道”加以统摄,此即“道沿圣以垂文,圣因文而明道”所强调的。领悟了“道”的人是圣人,呈现出“道”的文是经典,圣人与经典都是完美而全备的。而非圣人与非经典均有缺陷,须向圣人与经典学习。

然而,学习圣人与经典,并不能引导学习者成为圣人、写出经典。刘勰对此有明确申说,《征圣》有言:“妙极生知,睿哲惟宰。”此处之“生知”就是圣人,“生而知之”是其主要特征。以“生而知之”为圣人的一大特征,乃两汉以来的通说,《汉书·古今人表》分汉前人为九等,上上为圣人。在界定圣人时,《汉书》多引经籍,其中就有“生而知之者,上也”。相应地,非“生而知之”之人,后天如何学习都无法成圣。同样,面对经典,不以圣人自居的刘勰认为他所能做的最伟大的事业,也不过是“注经”,故《序志》有“敷赞圣旨,莫若注经”一说。而《文心雕龙》所从事的“论文”事业,比“注经”尚低一层级,故刘勰绝不认为自己能够写出经典,更不认为《文心雕龙》能够指导人们写作经典。由是观之,《文心雕龙》之“文”,虽层次繁多,若不论最宽泛意义上的作为修饰的“文”,只讨论由文字写就的“文”,则“文”的最基本的区分便在经典与非经典之间。《原道》篇慨叹“文之为德也大矣”,此“文”自然包括经典;但当《序志》篇讲到“唯文章之用,实经典枝条”以及“乃始论文”时,“文”便只能是非经典,而这也正是《文心雕龙》的主要论域。

因此,“言为文之用心”的“文”,只能是非经典的文章,“论文叙笔”也好,“割(剖)情析采”也罢,指向的都是非经典之文。而刘勰的得意与自信处,则在于明确提出用经典指导非经典:经典虽可望而不可即,只能学习不能达致;但写作非经典的文章,又须臾不可离开经典的指导(但也不能一味模仿,详下)。

如此二分并非刘勰的独到创见。人分圣人与非圣人且其间有鸿沟,正是魏晋以来的常说。汤用彤对中国思想史有一大判断:“夫‘人皆可以为尧舜’乃先秦已有之理想。谓学以成圣似无何可惊之处。但就中国思想之变迁前后比较言之,则宋学精神在谓圣人可至,而且可学;魏晋玄谈多谓圣人不可至不能学;隋唐则颇流行圣人可至而不能学(顿悟乃成圣)之说。”(103)圣人如此,经典亦然。相较刘勰念兹在兹的“宗经”,“圣人/经典”与“非圣人/非经典”间有鸿沟更属当时常谈。不过,刘勰的高明在于,他以一个严密的系统来亲切谈论为文的方方面面。合乎当时主流思潮的“人-文”二重结构,正是他建构系统的重要手段。在全书最重要的“文之枢纽”部分,二重结构就能为我们廓清长期萦绕在《正纬》上的迷雾。

二、《正纬》和《辨骚》的位置与意义

虽然《文心雕龙》旨在指导非经典文章的写作,不过在全书前三篇中,刘勰集中讨论完美的人与文,而《正纬》和《辨骚》所涉之人与文则不再完美。大体而言,对于谶纬及其编撰者,刘勰否定为主,肯定为辅;对于楚辞及其作者(尤其是屈原),刘勰肯定为主,否定为辅。故“文之枢纽”还可以在前三篇和后二篇之间区分出两个层次。但为何第二层次的第一篇是《正纬》,仍有待解答。

谶纬在刘勰的时代虽有流传,但由于官方层面的禁绝和时代思潮的变化,其影响力相对有限,不再像汉代那样影响深远。而在文章层面,谶纬对当时文风的负面影响,恐怕也不及《文心雕龙》中所批判的许多“近代”以来的现象与思潮。既然如此,为何刘勰要在“文之枢纽”中专论谶纬?古今论者对此多有不解,宇文所安(Stephen Owen)甚至提出:“第四章《正纬》往往被人们所忽视,而这不是没有道理的。刘勰对‘纬’没有太多要说的,更没有什么好话。这一章的存在主要是为了给第三章《宗经》提供一个对应物,使它不至于形单影只。话语机器要求字面的骈俪,这样,‘纬’自然就成了‘经’的补充。”(179)实际上,如果从上述二分思路来思考《正纬》的次第与意义,刘勰的用心不难索解。

在《正纬》中,刘勰区分了两种类型的神秘文献:第一种是上承“天命”、体现“神道”者,也即《河图》《洛书》等。这些神秘文献与圣人有密切关系(“事以瑞圣”),却不出于圣人之手。《河图》后来融入了《易》,《洛书》则体现在《尚书·洪范》中,③因此这些神秘文献并不是配合经书的(“义非配经”)。既然《河图》《洛书》已然融入“五经”,且经过孔子整理(“前世符命,历代宝传,仲尼所撰,序录而已”),故对于领会“道”,“宗经”足矣。至于第二种,正是刘勰要“正”之“纬”,也即不体现“道”、与“经”无关却假托圣人所作的谶纬文献。《正纬》最末解释了此篇的撰作缘由:“前代配经,故详论焉。”正是因为从汉代开始,就一直有人认为谶纬文献是“配经”的,甚至有人认为孔子是纬书的作者(“而八十一篇,皆托于孔子”),故不可不在《宗经》之后考辨此事。若“配经”说为真,那么纬书便是仅次于经典的绝好文章;若孔子是“八十一篇”的作者,那么“八十一篇”便是最好的文章,可与“五经”同列。然而,《正纬》篇“按经验纬”,指出谶纬文献“其伪有四”,并讨论“图箓”的来由与传承,进而分析“伪”缘何而起,还征引四位汉代儒生的论述,再三论定谶纬之伪。因此,只要当时还有人认为谶纬与经有关或出自孔子之手,那“宗经”之后就一定要“正纬”,《正纬》篇必须且只能在“枢纽”部分。实际上,刘宋、萧梁、隋代官方都曾禁绝谶纬,由此可知,刘宋对谶纬的禁绝并不彻底。既然在刘勰的时代,关于谶纬与圣人有关的各种说法并未消失,《正纬》的必要性也就不言而喻了。

在厘清了谶纬之伪并作出“大疵小醇”的评断后,刘勰以《辨骚》结束“文之枢纽”,更是水到渠成。“纬”之需“正”,最大问题在于谶纬的制造者假托圣人,他们不仅没有真正学习经典,反而将纬书伪装成经典。以谶纬为参照,楚辞的正面意义昭然若揭:楚辞的作者们(尤其是屈原)一方面切实追慕经典并领会其精神,另一方面又结合自身才性与时代背景,用自己的方式加以表达,如此“取镕经旨”“自铸伟辞”的做法,才是为文的正道。若说《正纬》篇是必要的纠偏的话,那《辨骚》篇便是正面的指点,楚辞也正是刘勰心目中非经典文章的楷模。正因为楚辞不仅没有伪装成经典,也没有生搬硬套,而是在学习经典的基础上“自铸伟辞”而成,故而楚辞的历史地位也十分明确:低于经典却为非经典文章之翘楚。这也就是《辨骚》篇要“辨”的内容:以“经”为标准,分辨楚辞哪些地方成功学习了经典,哪些地方尚不合经典,由此明确楚辞的历史定位。刘勰同样回溯了此前有关楚辞的重要评价,其中“四家举以方经”,认为楚辞可以和经典媲美;但“孟坚谓不合传”(“合传”之“传”,多释为《左传》,实际上,这里的“传”与“经”对举,故不妨将这句话泛泛理解为“不合经典”),认为楚辞背离经典颇远,只在文辞上还有价值。对于这两大判断,刘勰都不认同:前者尊楚辞太高,屈原等人距离圣人仍有差距,楚辞中也有不少“异乎经典者”;后者贬楚辞太过,楚辞毕竟是“取镕经旨”之作,更多有“同于《风》《雅》者”。故楚辞恰当的定位是:次经典一等,“非经典”之楷模。

由于圣人是“生知”的,经典无法经由后天努力而达成,故楚辞的道路才是文章之正途。刘勰在指点“为文之用心”时,虽时刻不忘“宗经”,却从不强调生硬地学习,而是要结合作者自身才华、地域特征与时代风气,④以“通变”之手段,师经典之意而有所发展。故《辨骚》篇所谓“体宪于三代”(“体宪”,或作“体慢”,实不必改),也即“取镕经旨”;所谓“风杂于战国”,也即“自铸伟辞”。而所谓“《雅》《颂》之博徒”,也即次经典一等;所谓“词赋之英杰”,也即非经典之楷模。

统观《正纬》与《辨骚》二篇,不难发现,这两篇处理的正是非经典文章应当如何写作的问题。谶纬与楚辞俱为非经典之文,但谶纬被伪托为经典,故《正纬》从反面纠偏;楚辞则走在正确的道路上,故《辨骚》从正面表彰。无论“正”或“辨”,刘勰皆以经典为标准,与《原道》《征圣》《宗经》所提原则桴鼓相应。由此看来,《正纬》与《辨骚》虽然花了很多篇幅进行学术史、文学史方面的清理,却仍落足于文章写作。

故“文之枢纽”确为一有机整体:前三篇正面立论,由最高的道、圣、经引出写作之总原则;后两篇则落脚于非经典的文章,进一步从正反两面申明如何落实前三篇提出的总原则。在这个意义上,五篇“文之枢纽”,不论是篇次排列还是内容展开,皆无牵强刻意处,且富于逻辑性。

三、“思”与儒道之交错

刘勰在“文之枢纽”中提出的原则,在全书的其他部分也得到了全面的落实。⑤在“论文叙笔”(也即第六至二十五篇的“文体论”)部分,刘勰论各种文体,均尽可能溯源于经典,且通过经典提炼出各体文章当如何写作。在这一过程中,刘勰为了强调经典的指导意义,有时甚至有些生硬地捏合不同的传统与典范,从而“折中”来自经典的定义与各文体自身的历程。可以说,二十篇“论文叙笔”,全面展现了刘勰如何在文章写作和文学史诸层面尽可能切合实际地以经典指导非经典。而在“下篇以下”,当刘勰打通各体文章,“从篇章字句等一些共同性的问题来讨论写作方法”(王运熙16)时,上述二重结构,仍无处不在。

刘勰对写作方法的论述首先针对人展开,此即《神思》。人需运思,方能成文,而“思”又难以捉摸。刘勰对“思”的讨论并不止于《神思》。在《总术》中,刘勰用“思无定契,理有恒存”结束全篇,仿佛就在回应《神思》。“思无定契”道出了“思”之玄妙。但刘勰在《征圣》篇中却形容圣人云:“夫鉴周日月,妙极机神;文成规矩,思合符契。”由此可知:“思无定契”之“思”,乃普通作者之思;而“理有恒存”之“理”,则是经由圣人呈现在经典中的理。故《神思》之“思”指向的主要是非圣人。

既然普通作者无法轻易做到“思合符契”,那怎样运思才能写好文章呢?《神思》之“思”,实有内外两个环节:一是通过思维之运作把握住外在,此即“神与物游”,由“思”而得“意”;二是妥善选择语词、文类及各种写作技巧,也即由“思”而得“言”。⑥后一阶段相对容易展开,每位作者都应当努力遵循蕴藏在文中的恒存之“理”。前者则难以把握,刘勰一再谈到的思之“塞”,针对的也是前者。正因为非圣人之思是难以保证通畅的,故每位作者要努力因循自身才性而妥善发挥。对此问题,刘勰还通过《体性》《养气》展开论述。

如果承认“圣人不可至、不能学”,那么非圣人只能各有各的才性,且均不周备。刘勰也认同这点,故紧接着《神思》的《体性》,就基于人“性”之不同展开。《体性》针对的也是所有人与文,人有不同之性,故文有多样之体。但文之“体”不是漫无边际的,刘勰用八种类型涵括所有的“体”。这里尤其值得注意的是,因为普通人之性并非全善,故“八体”也不都是正面的,“新奇”和“轻靡”即属不良文风。至于“性”,刘勰并未将其分类,而是点出了与“性”有关的四个因素:才、气、学、习。这四个因素又可以化约为二:才、气乃先天禀赋,可简称“才”;学、习乃后天修养,可简称“学”,故《体性》篇云:“夫才有天资,学慎始习。”“才”与“学”同时影响“性”(或“情性”),其中何者更重要?《体性》并未直接给出答案,但由于天资无法改易,故刘勰强调“功以学成”、“学慎始习”。然而,天资不仅无法后天变化,且不能随意发挥,而这正与文思之通塞有关。《神思》以“神有遁心”描述思之不畅,“神有遁心”源于“关键将塞”,“关键”则由“志气”所统。《神思》所云“志气”,也就是《体性》篇所云“才力”“血气”,属于天资。那么如何才能使由天资决定的“关键”不“塞”?这是一个老问题,陆机《文赋》就曾铺陈过文思来去之神妙,并最终感慨自己对此无能为力。刘勰则提出了“虚静”与“养气”来提示如何尽可能顺畅地发挥作者的才气。

“虚静”说见于《神思》,其上下文是:“是以陶钧文思,贵在虚静,疏瀹五藏,澡雪精神。积学以储宝,酌理以富才,研阅以穷照,驯致以绎辞。然后使玄解之宰,寻声律而定墨;独照之匠,窥意象而运斤。此盖驭文之首术,谋篇之大端。”此中“疏瀹五藏,澡雪精神”二句自是对“虚静”的展开,但“积学以储宝,酌理以富才,研阅以穷照,驯致以绎辞”和“虚静”有何关系?后来注家或以为这四句也是对“陶钧文思,贵在虚静”的展开,如此则在“澡雪精神”后加逗号(范文澜493);或以为“积学”四端无关“虚静”而将上述引文分两部分注释(詹锳 976—981)。实际上,如前所述,《神思》中的“思”有两个环节,故“思”与“文”也在两个层面发生关系:一是要让思顺畅地运行以便形成“意”;二是要通过思来选择合适的语词典故等进而落实为“言”。若比照《体性》篇所言之“性”,前者主要依靠“才”“气”之发挥,后者主要依靠“学”“习”之储备。由此可知:“积学”至“驯致”四句所对应的是后天之“学”“习”,而“陶钧文思[……]澡雪精神”对应的是先天之“才”“气”(故“贵在虚静”后宜加逗号)。再结合上文可知:“积学”至“驯致”四句讲的是如何才能“枢机方通,则物无隐貌”;“陶钧文思[……]澡雪精神”讲的则是如何才能避免“关键将塞,则神有遁心”。

由上述分析可知,“虚静”说不包含“积学”至“驯致”四句,也不针对后天“学”“习”之养成,只针对先天的“才”“气”之发挥。此外,“疏瀹五藏,澡雪精神”还只是初步申说了“虚静”,详细的展开是《养气》的任务。《养气》中“心虑言辞,神之用也[……]钻砺过分,则神疲而气衰”一句,便道出了《养气》与《神思》之关联。(《养气》中往往“志”“气”对举,由此可知“气”也就是“志气”“血气”。)故“养气”是为了使“性”的先天一面(“才”“气”)得到良好的发挥,通过“养气”才能避免“神有遁心”。

若再从思想渊源方面考究“虚静”与“养气”,不难发现,其说主要受到道家思想(尤其是庄学)影响。而刘勰正是在二重结构下,才能妥帖地将当时流行的才性论纳入《文心雕龙》之架构,并以之处理才气之发挥与文思之通畅。

如果仅仅从文词表述的相似性来看,“虚静”既可以归到道家脉络中,也可以从《荀子》一书中找到类似的表述。同样的,《孟子》中也有著名的“养气”说。但考究理论表述和思想渊源,不能仅限于表述上的类似或一致,也不能简单根据用典状况来推定思想渊源,而应从更深的义理层面考辨异同。就“养气”而言,王运熙指出,刘勰所持立场不同于“从思想道德修养方面立论的养气说”(321)。由于刘勰用一篇之内容论述“养气”,故此说并无异议。但“虚静”说的思想渊源,尚待进一步辨正。

《神思》所云“虚静”,旧多以为属道家思想。现代学者则有新说:或以为本于宋钘、尹文一派学说;或以为本于《荀子》之“虚一而静”(王元化133—136)。宋钘、尹文学说并无系统流传,故难以有效讨论刘勰与其说之关系。《荀子·解蔽》篇则对“虚一而静”有较为系统的论述。《解蔽》之“虚静”说是荀学之一环,在荀子看来,人性本恶,但人胜于动物处,在于人“能群”,作为群体的人,需要有等级秩序,故须“明分”,而合适的“分”即是“礼”,故荀子倡“隆礼”。如何才能“隆礼”?最重要的手段是向圣人与经典学习,故《荀子》开篇即“劝学”。由于人生而有好逸恶劳的一面(“性恶”),极易受外界干扰(“蔽”),故只有通过心的“虚一而静”,才能“解蔽”并更好地“知道”。因此,在荀学中,“虚静”是为了排除“性恶”的干扰,从而更好地学习道。而在老庄一脉中,“虚静”并不是为了压抑“性恶”所带来的干扰,所谓“静”乃是“万物无足以挠心者”,“致虚极,守静笃”方能“万物并作”(詹锳979)。也就是说,在道家看来,“虚静”是为了摒除外在的、人为的干扰,达到“虚静”方能发挥万物之本性,而万物的本性原是各不相同的。

对照上述荀学与老庄的思路,刘勰“虚静”说的思想定位可说一目了然:“虚静”是为了志气能够抒发,以便文思通畅,而不是为了全面深入学习经典并改造自己恶的本性。⑦人之才性凫短鹤长,故需要通过偏向生理层面的“养气”达到“虚静”,进而才能“陶钧文思”,同时结合“学”“习”,最终顺利为文。由是观之,“虚静”说确在道家思想的脉络中。

实际上,刘勰对于老庄、荀学都是相当熟悉的,《文心雕龙》中也多能见到各家之踪迹。但由于“虚静”说只针对“才”“气”,在《神思》篇中也只涵盖“疏瀹五藏,澡雪精神”二句,且“虚静”的目的是保持“思”之通以便“神与物游”,故将“虚静”说勾连荀学并不妥当。

刘勰之所以能在“征圣”“宗经”的大框架下容纳出于道家脉络的“循性而动”说,且以之解释作者才性之不同,并倡导“虚静”“养气”,奥妙正在上述“二重”结构:只有承认圣人与非圣人之间存在鸿沟后,才能允许乃至提倡一般作者通过“虚静”与“养气”尽可能地发挥自身禀赋。由此观之,顺道家脉络而来的“虚静”说,与《文心雕龙》的整体架构毫无扞格,其前提正是“人-文”二重结构。

四、二重结构下的“体势风貌”

在《文心雕龙》的第三部分中,《神思》与《养气》聚焦于人的一面,处理的是非圣人“思无定契”的困难,解决之道并非亦步亦趋地模仿圣人,而是以“虚静”和“养气”为方法,尽可能发挥自己的才性志气。此外,《体性》关联人与文,其余诸篇则聚焦于文的一面谈论“写作方法”。如果以“人-文”二重为线索,可分判第三部分十九篇如下图。

不难发现,第三部分更多聚焦于“文”。这是因为人之思太过玄妙,难以多谈;而文之理较为明确,适合展开。刘勰在展开文章一面的“写作方法”时,对非经典之文提出要求:既要深入学习经典,又不能生硬模仿乃至自诩经典(这是“酌乎纬”的教训),而要应自身才性与时代风气有所变化(此正“变于骚”、“通变”之意)。围绕着文的一面,“《体性》、《风骨》、《通变》、《定势》四篇,就文章通篇的体势风貌论述”(王运熙312)。同论“体势风貌”,“体”“风骨”与“势”,所指是否同一?刘勰为何又分篇论之?“人-文”二重结构正可提供解答。

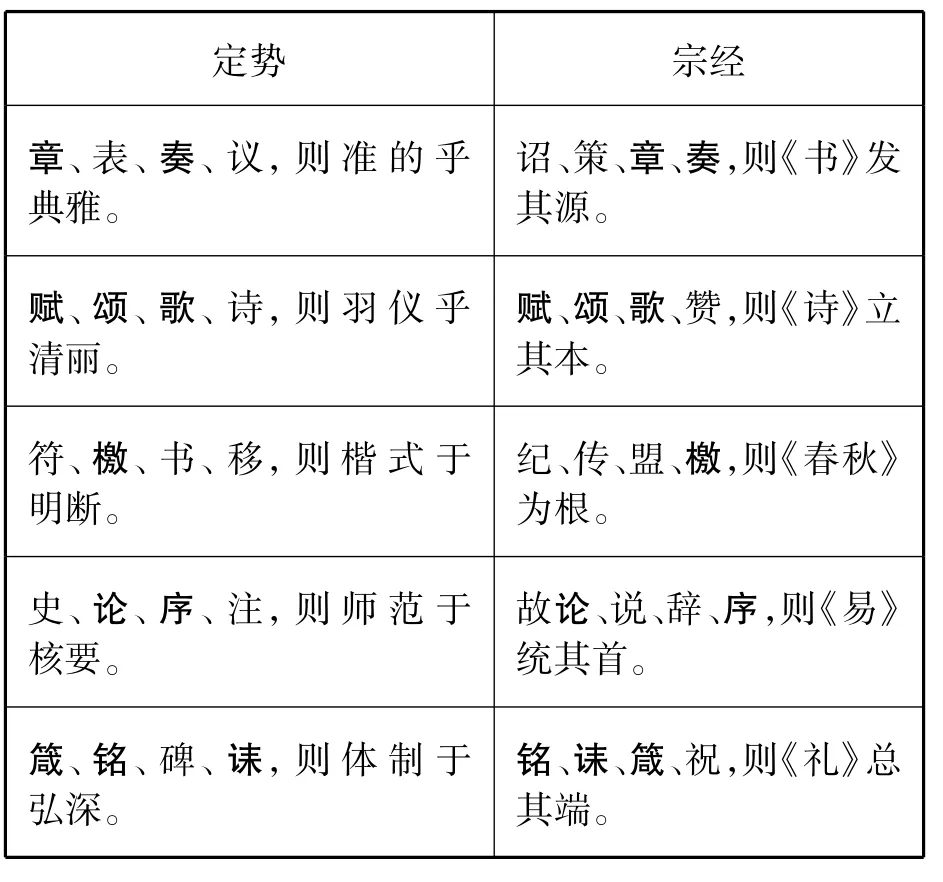

“体”与“势”均可被理解作风格,二者有何区别?王运熙为《定势》篇解题时指出:“《体性》篇研讨作家个性和文章风格的关系,属于风格形成的主观因素;本篇所论,则属于风格形成的客观因素。”(310)其说诚确。实际上,若抓住人与文的二重性,“体”“势”之别极易索解:《体性》中的文之“体”主要由人之“性”决定;但《定势》中的文之“势”并不由人决定,而是由典范文章发展而来,故“势”分六类,其中前五类本于经典,第六类则受楚辞沾溉。《定势》借着谈论若干文体标举六类“势”,而《宗经》篇也曾列举后世各种文体如何源出“五经”。若将《定势》与《宗经》作一对照,就能发现:六类“势”中的前五类与“五经”关系密切。试列表一如下:

表一:《定势》《宗经》原文对照

由于《文心雕龙》涉及的具体文体远不止二十种,故不论是在《宗经》还是《定势》中,被列举的文体均非全部。上表雄辩地揭出:适用于不同文体的五种“势”本于经典。不过,虽然五种“势”与五经关系密切,却不能简单推定五种“势”直接来自“五经”(如“典雅”来自《书》)。因为就像同一个人拥有不同的“性”,“五经”也并非一经只有一种风格。更何况,刘勰在《宗经》中认为纪、传源出《春秋》,却又在《定势》中将“史”与论、序、注同列。故这里只说五种“势”与五经关系密切或本于经典。至于第六种“势”,《定势》云:“连珠、七辞,则从事于巧艳。”连珠体与七体,刘勰在《杂文》中有专门论述,《杂文》一篇主要讨论对问、连珠与七三种文体,但在最后部分还提及了汉代以来新出现的各种文体,并表示本篇(以及全书)都不再详论这些文体。由是观之,“杂文”所涉文体,均不直接出于经典,《定势》所谓“连珠、七辞”可以视为这些“杂文”的代表,而这些“杂文”所需遵循的“巧艳”之“势”,主要来自楚辞之传统。刘勰常以“艳”为楚辞的突出特征,如《辨骚》云“中巧者猎其艳辞”,又如《时序》云:“屈平联藻于日月,宋玉交彩于风云。观其艳说,则笼罩雅颂。”而《定势》所谓“效《骚》命篇者,必归艳逸之华”,更突出了楚辞与“艳”的紧密关系。

如果说《体性》是就人之才性来谈文章风格,《定势》是就文之体类来谈文章风格,那么《风骨》论述的,则是所有的好文章都应具备的效果。《体性》篇指出,作者之“性”(才、气、学、习)影响了文章之“体”(辞理、风趣、事义、体式),故云“各师成心,其异如面”。但不论文章之“体”有多么大的“异”,只要作者能掌握“通变”、“定势”等文术,那就都能写出“风清骨峻”的文章。因此所有好文章都应具备“风骨”:“风”指向“意气”(“志气”或“才气”),有风就是“关键”不“塞”的效果;“骨”指向“结言”(“辞令”或“学习”),有骨就是“枢机方通”后的效果。故而不论是什么“性”的人写作何种“体”的文,只要思的两个环节都得到通畅合宜的发挥,其文都能有风骨。

上述诸篇,虽均通论体势风貌,但各司其职,重心不同。以二重结构加以分辨,方能显明刘勰之用心。

余论:“‘人-文’二重”与文学思想史中的刘勰

不论是在宏观层面(如整体结构),还是在微观层面(如具体概念),“人-文”二重均为读懂刘勰提供了重要帮助。实际上,《文心雕龙》一书,就是刘勰在二重架构下,基于对自身才性的认定而写就的,这在《序志》篇中有明确陈说。

《序志》在交代了书名之后,申说自己写作此书的重要理由:为求不朽。之后刘勰用两个梦说明了自己为何能够写出这部书。其中“彩云若锦”之梦,讲的正是刘勰自己的才性,刘勰借此说明自己在作文上颇有天资。而在讲完两个梦后,《序志》又云:“敷赞圣旨,莫若注经。”由此可知,非圣人能做到的最高事业便是“注经”。但刘勰自己为何没有选择注经反而以《文心雕龙》论文呢?《序志》马上作答:“而马、郑诸儒,弘之已精,就有深解,未足立家。”原来,在刘勰看来,“立家”最为重要,而他因为在文章上富于天分,又领略到了用经典指导文章的至理,故写作一部指导作文的书,才能最大限度地发挥才性从而“立家”。《序志》之“赞”再次申述此意:“生也有涯,无涯惟智。逐物实难,凭性良易。”“逐物”之“物”指的是不合才性之外物;“性”则指自身才性,也即由彩云之梦揭示的作文之天赋。故“凭性”指的就是顺着与生俱来之才性写一部论文之书。⑧可以说,刘勰明确意识到自己不是圣人,所以他不会妄图制作经典;与此同时,刘勰认为,经典仍需弘扬,非圣人的作者们仍要学习经典,这是当时文坛缺失的;此外,刘勰还认为自己在文章方面颇有天赋,所以他要通过“论文”而非“注经”的方式弘扬经典并追求不朽。这三方面的考量共同推动了《文心雕龙》的诞生。

若回到南朝的思想界,不难发现,刘勰的相关思想都属当时流行的一般思想。人分圣人与非圣人且其间有鸿沟,正是汉代以来之常说。虽然在先秦儒学中就蕴藏着人皆可成圣的观念,但从汉代开始,人们大多认为“圣人”并不只是道德崇高之人,“圣人”就是“圣王”,不仅有德,而且有位。故汉人将历史上功业并不那么显赫的孔子重新塑造为“素王”,认为《春秋》乃是孔子为汉代制作的根本大法。(钱穆263—317)这样一种主张在六朝仍然流行,直到唐宋儒学复兴,宋明理学在佛教的刺激下,回到先秦儒家(尤其是孟子)寻找资源,进而完成高度一元化的体系构建后,对“圣人”的判定才被越来越限定在内在道德领域,于是圣人方“可学可至”。类似地,刘勰的才性论,也属当时的普遍论调。既然圣人与非圣人之间存在鸿沟,那么非圣人就不必强求成圣,而宜顺应自己的才性生活。在这方面,玄学主要从《庄子》中汲取资源,以“循性而动”(陈引驰227—240)为旨归。故刘勰在“下篇以下”讨论文思的部分自然而然地吸纳了庄学资源。

正因为刘勰“宗经”的同时也认为自己(以及一般作者)不可能写出经典,《文心雕龙》方能妥帖地安顿庄学资源,这也正是他与此前此后“宗经”论者的最大差异。以经典为最好的文章,并不始于刘勰,扬雄已有类似说法,唐宋以后更有大量倡导通过阅读经典学习作文的文士。但扬雄在尊崇经典的同时,也在模拟并接续经典,《汉书》述其创作曰:“以为经莫大于《易》,故作《太玄》;传莫大于《论语》,作《法言》;史篇莫善于《仓颉》,作《训纂》;箴莫善于《虞箴》,作《州箴》;赋莫深于《离骚》,反而广之;辞莫丽于相如,作四赋:皆斟酌其本,相与放依而驰骋云。”(班固3583)扬雄隐然觉得自己的创作是可以接续《易》等经典的。而在唐宋以后,随着新儒学的建立,经典不仅是可以玩味的,甚至是可以被“批点”的,八股文更是打出了“代圣人立言”的旗号。刘勰对扬雄极为推崇,但已不敢像扬雄那样创作类似经典的作品,至于“批点”经书以及“代圣人立言”,对刘勰来说恐怕是匪夷所思的。同理,若依唐宋以后的观念回看刘勰,他的“人-文”二重也是特异的;但若回到语境,在六朝学术思想主潮下观察,那么刘勰之分判实在寻常不过。

然而,在思想层面止于当时通说,不做深入研探且不求独到见解,并不足以为刘勰之病。《文心雕龙》旨在“言为文之用心”,其殊胜处在于“弥纶群言”、“体大虑周”。我们甚至可以推想,如果刘勰在思想上过于深入到精微层面,持续介入相关论题之辩难,或独创自家学说,或严守某家某派,反而可能不利于他以周密系统展开“论文”。就此而言,刘勰在形而上思想层面的选择与立场,对《文心雕龙》之“综合群论,则优为之”(钱锺书723),也不无助益。

注释[Notes]

①詹锳:《文心雕龙义证》,上海:上海古籍出版社,1989年,第1901—1902 页。本文所引《文心雕龙》文句,皆据《文心雕龙义证》,不一一注明页码。

②这一创见前人也已提出,如扬雄在《法言》中就反复强调,经典是最好的文章。扬雄在汉魏六朝一直享有崇高的地位,《文心雕龙》提及扬雄处多为褒扬,这与扬雄对经典、文章的看法有关。把经典看作最好的文章,在刘勰之前也有脉络,龚鹏程将此概括为“文学解经的传统”(163)。

③《正纬》云:“夫神道阐幽,天命微显,马龙出而大《易》兴,神龟见而《洪范》耀。故《系辞》称‘河出图,洛出书,圣人则之’,斯之谓也。”此外,《封禅》篇又提及《绿图》《丹书》两种神秘文献:“《录〔绿〕图)》曰:‘潬潬噅噅,棼棼雉雉,万物尽化。’言至德所被也。《丹书》曰:‘义胜欲则从,欲胜义则凶。’戒慎之至也。则戒慎以崇其德,至德以凝其化,七十有二君,所以封禅矣。”由此可见,刘勰不仅认为《易》《书》中保留了神秘启示,而且对传说中的《绿图》《丹书》也正面征引。

④《辨骚》篇“赞”中的“不有屈原,岂见《离骚》”一语,便强调了作家个人天才的意义。而“岂去圣之未远,而楚人之多才”一句,隐然涉及地域与文学之关系。至于“风杂于战国”一语,则明确揭示了时代与楚辞的关系。

⑤一般认为,《文心雕龙》可分五部分,王运熙归纳为:前五篇“文之枢纽”,论指导写作的总原则;第六至二十五篇“论文叙笔”,论各体文章的性质、源流、体制和规格要求;第二十六至第四十四篇是“写作方法统论”,泛论写作方法与技巧;第四十五至四十九篇为“杂论”;第五十篇为自序。

⑥周勋初已注意到了“思”的两个环节,他用“过程”加以概括:“上述论志气的四句指反映过程而言,论辞令的四句指表达过程而言。”(447)左东岭更是明确论断:“构思存在着思绪万端与语言组织的两个阶段。”(45)

⑦《养气》篇结尾曰:“水停以鉴,火静而朗。无扰文虑,郁此精爽。”“水停”“火静”,正是以水火比喻人之志气。“水停”是为了照鉴,“火静”是为了明朗,照鉴和明朗,乃是水火之本性。故《养气》篇完全是对“虚静”的发挥与展开。由《养气》回看,更能明确“虚静”是为了更好地发挥自己,而不是学习他人。

⑧“逐物”与“凭性”,解释不一,或以“性”为“天赋之才情”;或释“逐物”为“俗士追逐名利”而解“凭性”为“凭性之所好,指下文的‘傲岸泉石’”(詹锳1939)。若参照《序志》全篇及全书对普通人之性的论说,后说(将“凭性”释为“隐居而论文”,将“物”落实为做官)实求凿过深。

引用作品[Works Cited]

班固:《汉书》。北京:中华书局,1962年。

[Ban,Gu:The Book of Han.Beijing:Zhonghua Book Company,1962.]

陈引驰:《文学传统与中古道家佛教》。上海:复旦大学出版社,2015年。

[Chen,Yinchi.Literary Tradition and Daoist's Buddhism in Early Medieval China.Shanghai:Fudan University Press,2015.]

范文澜:《文心雕龙注》。北京:人民文学出版社,1958年。

[Fan,Wenlan.Annotation to The Literary Mind and the Carving of Dragons.Beijing:People’s Literature Publishing House,1958.]

龚鹏程:《文心雕龙讲记》。桂林:广西师范大学出版社,2021年。

[Gong,Pengcheng.Lectures on The Literary Mind and the Carving of Dragons.Guilin:Guangxi Normal University Press,2021.]

钱穆:《两汉经学今古文平议》。北京:商务印书馆,2001年。

[Qian,Mu.Discussion on the Confucian Classics of Han Dynasty.Beijing:The Commercial Press,2001.]

钱锺书:《管锥编》。北京:生活·读书·新知三联书店,2007年。

[Qian,Zhongshu.Limited Views.Beijing:SDX Joint Publishing Company,2007.]

汤用彤:《魏晋玄学论稿》。上海:上海古籍出版社,2001年。

[Tang,Yongtong.Essays on the Neo-Taoism of Wei and Jin Dynasties.Shanghai:Shanghai Chinese Classics Publishing House,2001.]

王元化:《文心雕龙讲疏》。上海:上海三联书店,2012年。

[Wang,Yuanhua.Interpretations of The Literary Mind and the Carving of Dragons.Shanghai:Shanghai Joint Publishing Company,2012.]

王运熙:《文心雕龙探索》。上海:上海古籍出版社,2012年。

[Wang,Yunxi.An Exploration into The Literary Mind and the Carving of Dragons.Shanghai:Shanghai Chinese Classics Publishing House,2012.]

詹锳:《文心雕龙义证》。上海:上海古籍出版社,1989年。

[Zhan,Ying.Explanation and Annotation to The Literary Mind and the Carving of Dragons.Shanghai:Shanghai Chinese Classics Publishing House,1989.]

周勋初:《文心雕龙解析》。南京:凤凰出版社,2015年。

[Zhou,Xunchu.Interpretations of The Literary Mind and the Carving of Dragons.Nanjing:Phoenix Publishing House,2015.]

左东岭:《文体意识、创作经验与〈文心雕龙〉研究》,《文学遗产》2(2014):43—49。

[Zuo,Dongling.“Style Consciousness,Creative Experience and the Research into The Literary Mind and the Carving of Dragons.”Literary Heritage 2(2014):43-49.]