地域优秀传统文化融入小学道德与法治课教学的实践探索

——以广州市海珠区东风小学为例

2023-12-14洪小瑜

洪小瑜

(广州市海珠区东风小学,广东广州,510320)

在学校思想政治理论课教师座谈会上,习近平强调,办好思政课,要放在世界百年未有之大变局、党和国家事业发展全局中来看待,要从坚持和发展中国特色社会主义、全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的高度来对待。[1]新时代的呼唤促使小学思政教师要站在时代的尖端反思小学道德与法治课的现状,通过改革和创新道德与法治课教学培养能担当中华民族伟大复兴大任的有理想、有本领、有担当的时代新人。2021年1月,中宣部、教育部印发《新时代学校思想政治理论课改革创新实施方案》提出,以学生的认知为基础,讲授中国特色社会主义的开创与发展,习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵、思想精髓和理论意义,帮助学生理解社会主义基本经济制度、中国特色社会主义政治发展道路、中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化等内容,坚定“四个自信”。[2]中华优秀传统文化凝聚着中华民族普遍认同的道德规范、价值取向和思想品质,是中华民族保持强大生命力的精神源泉,将其融入道德与法治课教学是落实立德树人根本任务、增强学生文化自信的重要举措。而地域优秀传统文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,蕴含着特定地域世代传承的精神内核和价值追求。道德与法治作为一门塑造学生灵魂的课程,只有回归到学生土生土长的社会中,才能使教育有根有魂,才能使新一代有梦有为。基于此,东风小学(以下简称我校)将学生生活地域——广州市海珠区东风村的优秀传统文化融入道德与法治课教学中,开展了如下探索。

一、解码文化,寻找地域优秀传统文化和道德与法治课教学的融合点

东风村位于广州市新中轴线上,是中国改革开放经济发展的前沿与中国乡村文明交汇、碰撞的地带,体现着社会主义新时代与千年传统文化的交错与互融。作为一座千年古村落,东风村具有中国众多古村落的普遍特点,也有着自己独特的地方特性。这里的一涌一桥、一砖一瓦、一花一果、一祠一庙、一风一俗都是千百年来经过岁月的沉淀、打磨、冲洗而留存下来的会说话的人文历史传统教科书,较为贴近我校学生的生活,是培育他们德行的良好生长点。

(一)解读文化,焕发地域优秀传统文化光彩

通过查阅村史、实地考察以及走访东风村老掌故,我校发现东风村不仅拥有节日风俗、传统艺术、自然风貌、中国建筑、人文历史等五种普遍形态的中华优秀传统文化,还蕴含着独特的次级文化形态——享誉海内外的中国四大名绣之一“粤绣—广绣”传承基地的广绣大厦就在东风村村口;独特的龙舟节、龙船会等传统节日使地域传统文化绽放异彩;村里屹立四座保存完整的宗族祠堂,不仅肩负着“延世泽、振家声”的重任,更是人们心中“家”的明灯。[3]加之舞狮、古树木、庙宇、民宅、博物馆、地方语言等众多传统文化形态(图1),既是该地域人们的精神家园和动力源泉,也是散落于民间的璞玉,教育工作者若进行一番选材、冲洗、打磨,便能使地域优秀传统文化的教育价值焕发出璀璨光彩。

图1 东风村地域优秀传统文化分析图

(二)链接融合,彰显道德与法治课育人价值

我校对教育部统编版小学道德与法治教材(共计12册)进行梳理,寻找地域优秀传统文化与道德与法治教材的内在联系,即与道德与法治课教学的融合点,如表1所示,唤醒和激活隐藏在地域优秀传统文化宝库中的育人资源,使其发挥出教育的智慧和育人的价值。

例如,结合三上第四单元《家庭的记忆》和五下第一单元《弘扬优秀家风》的教材内容,教师可以将东风村大塘林氏宗祠、上涌梁氏宗祠、大塘李氏宗祠垂裕堂、大塘曹氏宗祠等祠堂文化融入教学,让学生通过实地考察以及平时参加家族的祭祀、正俗活动构建对家庭结构的认知,感受家庭、家族的延续,寻找自己与家人、族人的纽带;通过祠堂的楹联、家训,了解祖先留给后代的精神支柱和价值指引。结合四下第四单元《我们当地的风俗》的教材内容,教师可以将东风村独特的元宵“出色”、“飘色”、康公诞、天后诞、“抢花炮”、龙舟节(包括举办龙舟仪式、吃龙舟饭、制作生花罗伞等)、七姐诞等传统文化活动融入教学,让学生在实践体验中感受中华民族浓郁的民风民俗,从而让蕴含在传统文化中的家国情怀、社会关爱、人格修养等丰富的思政教育内涵及中国人的宇宙观、天下观、社会观、道德观促进学生道德品质的完善及政治素养的提升。

二、探索路径,找准地域优秀传统文化和道德与法治课教学融合的切入点

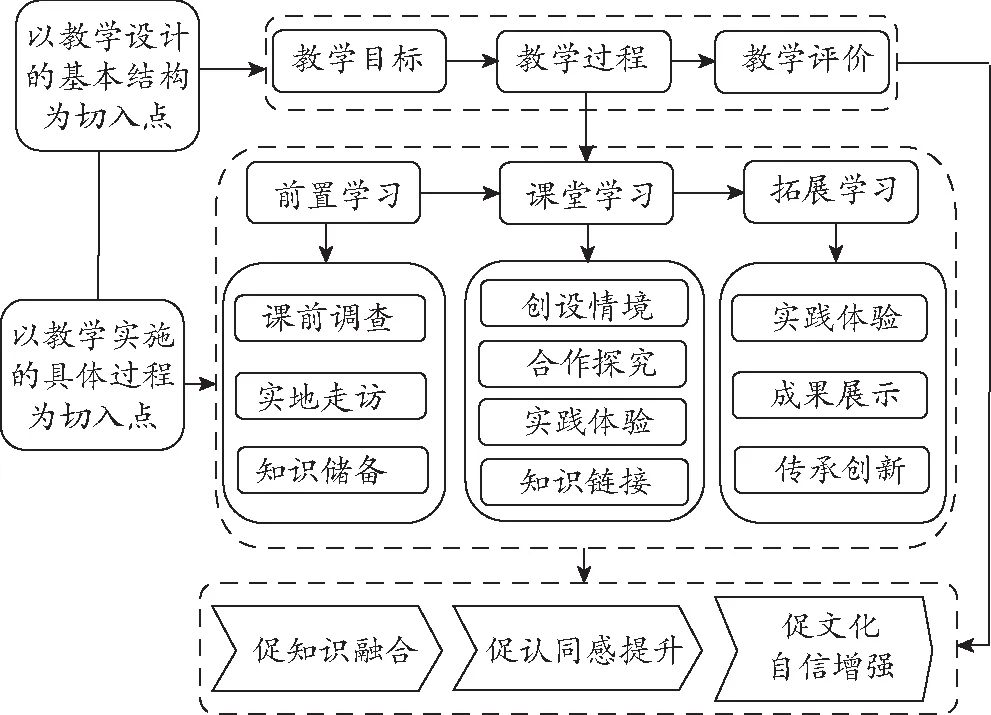

如何找准地域优秀传统文化与道德与法治课教学融合的切入点,使两者合力发挥立德树人的功能价值是亟待解决的问题。我校通过开展以下两个维度的实践来探索相应的融合教学实施路径,如图2所示。

图2 地域优秀传统文化融入道德与法治课教学实施路径

(一)以教学设计的基本结构为切入点

教学目标是教学的起点和归宿,彰显教学达成的预期效果,教学过程是师生间知识技能传授的主要过程,教学评价是检验、提升教学质量的重要方式和手段。我校以教学设计的三个基本结构为切入点,通过将地域优秀传统文化融入道德与法治课教学的教学目标、教学过程、教学评价来发挥三种教育载体的育人价值。如实施一下第二单元《大自然,谢谢你》教学时,教师将“宇宙观——天人合一”的中国传统观念融入教学目标,将教学目标设计为“懂得感恩大自然的馈赠,乐于亲近自然、爱护自然,与大自然和谐相处”。再如实施四下第四单元《我们当地的风俗》教学时,教师或对学生的学习过程进行评价,将评价标准描述为“体验一项东风村风俗,并向身边的亲友介绍这项风俗”;或对学生的学习态度进行评价,将评价标准描述为“乐于了解一项东风村风俗,乐于感受这项风俗的独特魅力”。

(二)以教学实施的具体过程为切入点

前置学习(课前)、课堂教学(课中)、拓展学习(课后)是教学实施的具体过程,而地域优秀传统文化能否成功融入道德与法治课教学的关键在于具体的教学实施。为此,我校依据地域优秀传统文化与道德与法治课教学的融合点分析,结合课前、课中、课后的教学实施的具体过程探索出与之对应的具体融合教学实施方法。

在前置学习中,教师以课前调查、实地走访和知识储备等具体过程为切入点进行地域优秀传统文化与道德与法治课教学的融合,即在课前引导学生调查、走访东风村的优秀传统文化物质载体,或引导学生阅读有关东风村优秀传统文化的史料,以帮助学生建立原认知与新认知的链接。例如,在教学二上第四单元《家乡物产养育我》一课时,教师在前置学习环节布置学生收集东风村的水果、蔬菜、水产品等物产资料的任务,让学生通过调查了解初步感受家乡物产的丰富。

在课堂学习环节,教师以创设情境、合作探究、实践体验、知识链接等方法将地域优秀传统文化融入道德与法治课教学,从而提升学生对地域优秀传统文化的认同感。仍以《家乡物产养育我》一课的教学为例,在课堂学习环节,教师或通过布置“观看美食视频,激发学习兴趣”的任务来建立学生原认知与新知识的链接;通过布置“寻找家乡物产,感受物产丰富”的任务引导学生以水果组、蔬菜组、水产品组、手工艺术组等学习小组为单位进行课前调查结果的分享汇报,在交流分享中促使学生逐步感受东风村作为岭南水果之乡和河涌纵横交错的岭南水乡蕴含丰富的物产,既有大自然的馈赠,又凝聚着东风人的智慧,并以此为铺垫再延伸到广州其他地区的物产;通过开展“代言家乡物产,感受家乡人智慧”的课堂活动,创设广交会情境,让学生扮演东风物产代言人向来宾介绍东风物产,并评选最佳代言人;链接广绣知识,将广绣引入课堂,通过视频让学生了解广绣如何走向世界舞台,首开中国绣品传唱欧美、风行海外先河,激发学生的民族自豪感和文化自信。

在拓展学习环节,教师则通过实践体验、成果展示、传承创新等主题活动的开展来实现地域优秀传统文化与道德与法治课教学的融合。例如,在教学一下第二单元《花儿草儿真美丽》一课时,教师倡导学生在父母的带领下,在课后寻找东风村的古树木,并开展“古树木的保护”相关实践活动。

地域优秀传统文化与道德与法治课教学的融合路径并非一成不变,教师可以根据教学需要实施融合、交错融合或全程融合的教学方法。不同教学方法与手段都能够促使学生通过对传统文化的接触、了解、体验、传承、创新,提升文化参与感、认同感和自豪感,从而增强民族自信和文化自信。

三、重构模式,提升地域优秀传统文化和道德与法治课教学融合的行动效能

在学校思想政治理论课教师座谈会上,习近平强调要“把思政小课堂同社会大课堂结合起来,教育引导学生立鸿鹄志,做奋斗者。[4]这为道德与法治课教学创新指明了方向。道德与法治课教学不能再囿于象牙塔,而应该从学校走向社会,让学生在社会体验中得到成长。在全国高校思想政治工作会议上,习近平强调要使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。[5]这对小学思政工作创新具有指引作用。基于此,在将地域优秀传统文化融入小学道德与法治课教学的过程中,我校构建了“一核两翼三同行六链接”的道德与法治课教学模式,以发挥思政小课堂与社会大课堂、思政课与其他各类课程的协同育人作用,如图3所示。

图3 “一核两翼三同行六链接”教学模式

“一核”即将课堂教学作为地域优秀传统文化融入道德与法治课教学的核心。“两翼”是指家长协同和社区协同,力争在这两方力量的加持下使道德与法治课教学实施如虎添翼。“三同行”是指打破学科壁垒,撬动德育活动、其他学科、少先队活动的力量,使之与道德与法治课同向同行。“六链接”指链接德育重要节日活动、主题教育活动、研学活动;链接少先队队日主题活动、阵地教育活动、争章活动。例如,教学四下第四单元《多姿多彩的民间艺术》时,教师将其与阵地教育活动“探寻风俗民情,童享东风文化”和“揭秘生花罗伞,玩转龙舟文化”链接,加深学生对地域民俗的感悟与理解。教学二上第四单元《可亲可敬的家乡人》、三下第二单元《请到我的家乡来》时,教师将其与研学活动“走访广绣艺人,品味手尖上的艺术”“探寻舞狮艺人,玩转舞狮艺术”等链接,提升了学校教育教学活动的整体协同育人成效,促进了学生的德行成长。

四、多元评价,挖掘地域优秀传统文化和道德与法治课教学融合的生长点

评价是对教学过程的诊断与改善。我校以传统文化参与度、传统文化认同度、传统文化传承创新、文化自信提升的螺旋上升式评价指标,包括学生自评、同学互评、教师评价和家长评价的多元评价主体,贯穿于课前—课中—课后等教学全过程的评价方式来掌握学生参与地域优秀传统文化与道德与法治课融合教学后的成长情况,从而挖掘出地域传统文化与道德与法治课教学融合的新的生长点,具体如图4所示。

图4 地域优秀传统历史文化融入道德与法治课多元评价模式

综上所述,我国各地域优秀传统文化既具有中华优秀传统文化的普遍特性,又具有各地独特的民风民情、民族精神特质,是中华优秀传统文化的重要组成部分。开发地域优秀传统文化并将其融入道德与法治课教学,以极具地域特色的人文、历史、精神哺育学生,能更好地唤醒学生探究的激情,助力学生建立生活与学习的有效链接,实现道德与法治课教学立德树人的根本目标。