美国突破性治疗(BTD)程序实施对我国的启示

2023-12-12胡一琳赵晓佩马美英张梦瑶

胡一琳,赵晓佩,马美英,张梦瑶

(1.首都医科大学医学人文学院,北京 100069;2.中国医学科学院肿瘤医院,北京 100021)

近年来我国恶性肿瘤发病率较高且新增病例呈逐年上升趋势。2010年我国恶性肿瘤新增病例为315.7万例,2013年为368.2万例,到了2016年已经上升至406.4万例,发病率为186.46/10万人[1]。2010-2016年恶性肿瘤患者年平均增长率为3.8%。恶性肿瘤已经成为严重威胁我国居民健康的主要杀手。因此,安全有效的抗肿瘤药品在临床治疗中十分必要。

为加快临床亟需的治疗严重疾病药品的审批进程,提高该类药品的可及性,我国于2019年修订的《药品管理法》明确提出完善药品审评审批制度,提高亟需药品的审评审批效率。随后国家市场监督管理总局于2020年颁布《药品注册管理办法》,规定“突破性治疗药物程序”为药品加快上市注册制度的重要程序,并明确抗肿瘤药物适用该程序。实施“突破性治疗药物程序”时,抗肿瘤药物的临床实验和上市注册申请同时进行,在很大程度上提高了药物的审评速度。同时,突破性治疗药物程序在实施中也呈现出一些不足,如:欠缺非正式沟通交流机制[2,3]、缺乏专家咨询会强制性要求和缺少药审机构主动指导规定[4,5]。因此,突破性治疗药物程序还需要不断完善。

美国加快抗肿瘤药物审评审批的制度规定较早。美国国会于2012年通过了《FDA安全与创新法案》(Food and Drug Administration Safety and Innovation Act,FDASIA),确立突破性治疗(Breakthrough Therapy Designation,BTD)程序。该程序主要适用于抗肿瘤药物[6],以加快抗肿瘤药物的审评速度,提高审评通过率。2014年,美国FDA又颁布了《药品审评质量管理规范:突破性疗法认定药物和生物制品的管理》(以下简称《管理规范》),对突破性疗法的具体制度予以明确和完善。该程序与我国的突破性药物治疗程序均适用于治疗肿瘤等重大疾病的药物。本文对美国的突破性疗法程序进行细致分析,以期对完善我国突破性治疗药物程序提供借鉴。

1 美国突破性疗法程序的具体规定

1.1 突破性疗法的确立及实施现状

自20世纪90年代起,美国为解决严重的药品注册申请积压问题,先后出台及修订了多部立法规定,最终确立了优先审评、加速审批和快速通道3种加速药品审评的程序,以提升新药审评效率,加快临床亟需药品的上市速度[7]。但是,上述3种加速药品审评的程序均不适用于抗肿瘤药物,肿瘤药品的上市进程仍过于缓慢[8]。美国专利保护组织“癌症研究之友”(Friends of Cancer Research,FCR)在2012年发出倡议,提出美国需要新的药品审评制度来加速抗肿瘤药物的研发和上市进程。该倡议得到了政府的重视。同年7月,美国国会通过了《FDA安全与创新法案》,正式确立突破性疗法程序[9]。根据FDA的解释,设立突破性疗法程序的目的在于加快治疗肿瘤等重大疾病药物的研发和审评进程[10]。

2012-2022年,FDA共接到1098个申请,其中批准通过443个[11],通过率为40.35%。2013-2019年,FDA共授予336项突破性疗法,其中150项已获批上市,获批比例为44.64%[12]。突破性疗法的实施使美国治疗肿瘤等重大疾病的药物审评周期平均值由26个月降低至10个月[13]。

2014年《管理规范》的颁布,进一步对突破性疗法的认定条件、实施程序等制度予以了更为具体的规定,提升了药物申请的可操作性,使得抗肿瘤药物审评效率提升、上市速度加快,突破性疗法设立的目的逐步得以实现,肿瘤患者的临床用药需求得到满足。

1.2 突破性疗法的程序

2012年突破性疗法程序确立时,其适用程序尚不详尽。2014年,FDA药物评估和研究中心(CDER)发布《管理规范》,进一步明确规定了突破性疗法的适用程序。基于该《管理规范》,突破性疗法主要包含3个程序,即认定程序、实施程序和实施过程中发现药物不符合认定条件后的主动撤销程序。

1.2.1 突破性疗法认定程序

申请人申请适用突破性疗法程序时,应向CDER药审部门提交新药临床试验申请(Investigational New Drug,IND)和突破性治疗药物认定申请,以确认药物能否适用突破性疗法程序。申请人的2份申请可同时提交,也可先提交IND之后再提交认定申请。若申请人提交新药申请时没有要求进行突破性疗法的认定,而FDA专家认为其申请药物可能满足突破性疗法认定条件,则会主动建议申请人考虑提交认定申请[4]。

2份申请被药审部门接收后进入申请审查阶段。该阶段由FDA药审部门组织相关专业专家组成审查小组就申请书内容进行审查,并基于已提交的资料确定药物是否适用BTD。药物经专家认定适用BTD的,申请人将获得资格确认函。FDA应当自收到申请人认定申请后的60日内向申请人发出资格确认函或资格否认函[14]。

1.2.2 突破性疗法实施程序

药物被认定可以适用突破性疗法程序后,就进入实施程序。此时,药物仍处于研发阶段,认定程序中的原审查小组将主动介入药物研发过程,通过与申请人密切沟通来帮助申请人完善和有效实施药物研发计划。申请人经与FDA协商一致,可以分批次提交药品注册申请材料,FDA也将在收到申请人首次提交的申请材料后开始对药品进行上市审评,审评和材料提交同时进行[15]。实施程序是突破性疗法的核心程序,它一方面有效缩短了药物注册审评时长,提高了药物审评效率;另一方面审查小组专家的直接指导也有利于提高药物审评通过率。

《管理规范》对突破性疗法的实施程序进行了详尽规定,尤其是以下制度对药物审评起到关键作用:

1.2.2.1 确立审查小组与申请人间的非正式沟通形式

在药物研发过程,审查小组将通过2种形式与申请人进行沟通,即正式的会议形式和非正式沟通形式。FDA专家通常会在临床试验前、Ⅰ期和Ⅱ期临床末、Ⅲ期临床中和药物申请上市审评预备阶段等重要时间节点与申请人进行正式的会议沟通,以便对下一阶段的药物实施计划进行完善。另外,双方也可以通过电话、邮件、信函等非正式会议形式进行随时沟通和交流。正式与非正式的多样化沟通途径可以让申请人和药审人员选择更便捷、有效的方式推进药物研发和审评工作。

1.2.2.2 明确多专业专家对药物研发进行综合性指导

基于《管理规范》的要求,药物研发全程由FDA高层管理人员、有经验的审评人员与申请人进行及时沟通并予以指导[2]。审查小组专家包括临床、药理学、毒理学、化学和制造等多个相关专业。

在实施过程,审查小组专家会对药物研发的所有关键环节主动进行审查,然后将审查意见汇报给FDA的项目负责人。项目负责人汇总专家意见后对其进行进一步整合——尤其是对于存在争议的部分,项目负责人将组织各专家进行商讨并确定最终建议。最后申请人将得到多专业专家的综合性指导建议,以便能科学快速地调整和完善后续临床试验计划,最大程度避免错误。

1.2.2.3 强调审查小组主导药物实施过程的法定义务

在实施过程中,审查小组具有主导药物临床试验过程的法定义务。FDA规定审查小组会在药物研发的关键节点与申请人进行正式的会议沟通,除此之外在药物研发的全程还会通过各种形式主动与申请人进行信息交换、解决申请人的难题。

FDA强调审查小组专家应主动介入并指导药物研发的全过程,对药物临床试验计划和临床试验设计进行全方面的指导,帮助申请人及时有效地完善药物研发计划。

1.2.3 突破性疗法撤销程序

在突破性疗法的实施过程中,当审查小组发现药物出现不符合BTD认定条件的情形时,将主动启动撤销程序,但撤销程序并不一定完全终止药物审评过程。

启动撤销程序后,评审小组将与申请人进行及时沟通,申请人可以提交补充证据证明药物符合突破性疗法的认定条件并经专家审议后重新启动BTD程序;或者可以申请其他加速审批程序;或者选择终止药物审评程序,在专家指导下重新完善药物研发计划。

综上所述,突破性疗法实施程序是实现该制度目的的核心。实施程序中药审专家与申请人的多元沟通方式,多专业专家主动性、综合性的指导对于提高抗肿瘤药物的审评速度和审评通过率起到了关键作用。

2 我国突破性治疗药物程序的实施情况

2.1 我国突破性治疗药物程序的现行规定

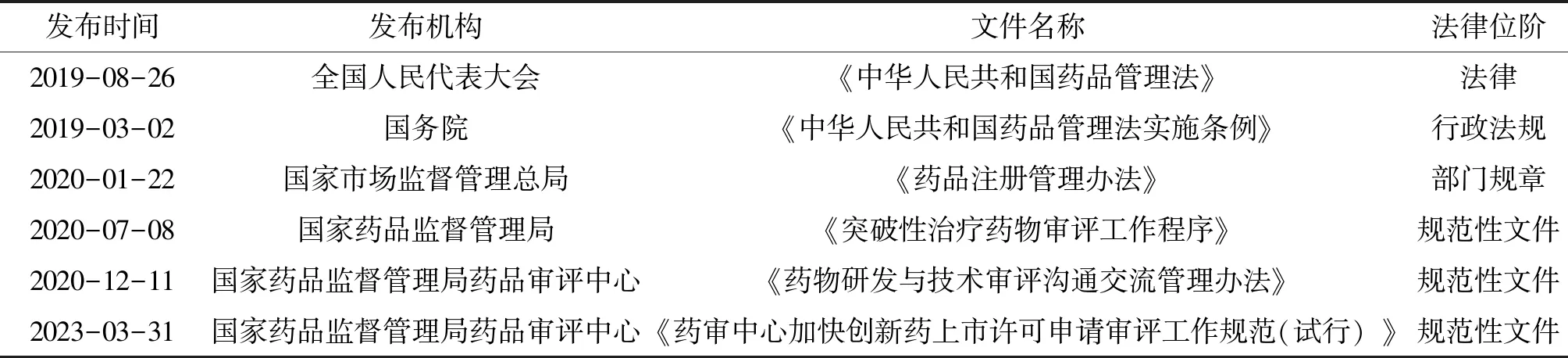

我国于2019年修订的《药品管理法》明确提出完善药品审评审批制度。2020年《药品注册管理办法》颁布后,同年7月8日国家药品监督管理局发布了《突破性治疗药物审评工作程序》作为突破性治疗药物程序的配套文件。2023年,国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称“药审中心”)发布《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范(试行)》,规定了突破性治疗药物程序的沟通交流机制。其中关于沟通交流的具体规定适用2020年药审中心颁布的《药物研发与技术审评沟通交流管理办法》中的相关规定。我国突破性治疗药物程序的政策见表1。

表1 突破性治疗药物程序的政策梳理

2.2 我国突破性治疗药物程序存在的问题

根据国家药监局发布的年度药品审评报告,2020年药审中心收到147件突破性治疗药物申请,其中24件获得批准[16];2021年收到申请263件,53件获批[17]。我国自2020年7月确立突破性治疗药物程序以来,申请通过率仅为18.78%。提示当下我国提交的药物申请的针对性较低,与相关政策的契合度有待提高[3]。当前我国突破性治疗药物程序中还存在以下问题需要完善:

2.2.1 欠缺非正式沟通交流机制

及时有效、更多样化的沟通交流形式不仅有助于提高药物审评的效率,还有助于增加药物审评程序的透明度[18]。药物临床试验过程常常面临诸多的突发问题,需要申请人及时对试验计划作出快速有效的调整,因此申请人与药审专家及时沟通并获得指导十分必要。我国现行文件规定药物申请人可在不同研发阶段向药审中心提出正式的沟通交流申请,其形式包括面对面会议、视频会议、电话会议和书面申请。然而文件对非正式沟通交流形式没有规定,导致申请人和药审专家难以进行及时、便捷的沟通交流。

2.2.2 缺乏专家咨询会强制性要求

基于《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范(试行》和《突破性治疗药物审评工作程序》文件规定,药审中心在审核突破性治疗药物程序申请时,必要时可以组织召开专家咨询委员会论证。现行规定表明专家咨询会并非药物审评的必经程序,是否召开由药审中心决定。文件虽然规定在“必要”和“需要召开”的情形下召开专家咨询会,但是对于“必要”和“需要召开”的具体情形缺乏详细规定。专家咨询会缺乏强制性要求将导致申请人在药物临床实验过程中可能难以得到专家的专业指导。

实践中,由于需要进行专家审评的药物申请过多,而专家库人员数量较少[19],评审能力有限,难以保证在每个药物申请过程中召开专家咨询会。

2.2.3 药审机构主动指导责任缺失

实践中,药物研发往往涉及药学、临床研究(包括临床前、药学、药理毒理和临床)等多专业领域,需要药审中心主动介入药物研发过程并由各专家对申请人提出专业的指导意见。药审中心在主动指导药物临床试验时能够及时发现药物研发计划中存在的问题,并与申请人协商共同解决,以此完善药物研发计划,提高药品审评通过率[5]。

然而,在我国现行规定中,突破性治疗药物程序主要按照申请人提交的各项材料进行,而药审机构的主动指导责任规定不明晰,导致药审中心在实施审查程序的过程中主动性不强。适用突破性药物治疗程序的药物需要以尽可能少的样本量和研发时间获得足以证实临床价值的安全有效性数据,减少因关键性研究方案设计缺陷导致的失败[20]。因此,药审机构的审评人员主动介入并指导药物研发全过程,主动发现问题并制定更科学严谨的研发方案在药物审评加速机制显得尤为重要。

3 BTD程序对完善我国突破性治疗药物程序的启示

3.1 建立多元化沟通交流制度

我国突破性治疗药物程序实施中,申请人与药审机构的沟通交流形式只有正式会议交流,缺乏非正式沟通交流的形式。建议我国增加非正式沟通交流形式,建立多元化沟通交流制度。申请人在临床试验中遇到问题时,可以采用网络平台、电话、邮件等非正式沟通交流形式与评审专家进行随时沟通并及时解决问题;同时,申请人也能够快速、及时地掌握药审的进程,对后续药物研发计划进行有效调整,与药审人员进行必要的配合。申请人与药审中心密切、充分地交流使药物研发的全过程都有申请人员进行指导,这样可以有效避免很多不必要的投入和研究工作,将失误和成本降至最低[21]。

3.2 确立强制性专家咨询会制度

建议确立强制性专家咨询会制度,即在每个药物审评过程中都要强制召开专家咨询会,对药物研发计划进行审评与指导。以此促进审评小组各专业专家间的充分沟通和意见交换,在将意见进行整合后向申请人反馈可操作性更强的指导意见,便于申请人完善药物研发计划,以提高药物审评效率和有效性,减少批准所需的审评轮次,确保患者可以及时得到安全、有效和优质的抗肿瘤新药[22]。

为了提升审评能力,建议在确保药品安全性和有效性的前提下,加强审评队伍建设和条件建设,适当扩容专家库中审评专家的数量,合理配置人员工作内容,积极跟进药物上市注册申请审批情况[2]。

3.3 明确药审机构主动指导职责

目前我国药审机构审评主动性不足,为了提高抗肿瘤药物的审评效率和通过率,必须在现行实践中规定药审机构的主动指导职责。要求药审机构在突破性治疗药物程序实施过程中,必须主动介入药物研发,并对药物研发计划进行指导;要求药审机构尽早针对药物研发作出沟通交流计划,并为沟通交流会议做出安排;要求药审机构在药物研发的各重要时间节点,主动与申请人进行沟通交流,对后续药物研发与临床试验计划进行指导与调整。我国突破性治疗药物程序由政府主导,因此,应当通过规范性法律文件明确药审机构在突破性治疗药物程序实施中起到主导作用,对药审机构的主动指导职责予以详细规定,保证该制度的可操作性。

4 结语

突破性治疗药物程序是适用于治疗肿瘤等严重疾病的药物加快审评审批的重要制度。我国突破性治疗药物程序的实施刚刚起步,效果初现。然而该制度的实施程序还存在一些问题,不利于该制度作用的充分发挥。为此,可借鉴FDA突破性疗法程序的经验做法,不断调整完善该程序,加快抗肿瘤药物上市,在保障其安全有效的前提下提高药物可及性。