经济集聚与环境污染

2023-12-11陈诗一马倩倩

陈诗一 马倩倩

摘要:环境污染严重与城市化滞后是当前中国面临的两大严峻挑战,在此背景下研究集聚与配置资源的最大区域性载体——国家中心城市对经济高质量发展的影响至关重要。运用双重差分策略系统考察国家中心城市建设对经济集聚与环境污染的影响及其作用机制,研究显示,国家中心城市建设显著增加了经济集聚并促进区域经济增长;与此同时,城市发展政策显著降低了城市PM2.5浓度,从而改善了环境质量。另外,城市发展政策对长江三角洲以及粤港澳大湾区的其他非国家中心城市具有经济促增与污染减排的辐射带动作用,但是对京津冀城市群的经济与环境溢出效应较小。机制分析表明,以人口与产业集聚表征的规模效应、以产业结构衡量的结构效应、以污染排放强度代表的技术效应是实现绿色发展的路径所在。因此,国家中心城市建设发挥了经济绿色转型的引领与示范作用,在中国经济从高速增长阶段迈向高质量发展阶段的关键时期,应当持续推动经济促增与污染减排的绿色发展。

关键词:国家中心城市;城市化;经济集聚;环境污染;溢出效应

文献标识码:A 文章编号:100228482023(06)000113

一、问题提出

城市经济学研究最重要的课题之一就是城市发展与经济增长之间的关系。大量研究表明,城市化与经济增长紧密相连,即城市数量与规模的扩增是经济发展的必然结果,但城市发展所衍生的知识与人力资本溢出又是经济增长的重要源泉[1]。当然,该理论也适用于发展中国家。改革开放以来,中国城市化率由1978年的17.9%逐渐上升至2021年的64.7%①。城市化率每提高1%有助于维持7.1%的經济增长[2],彰显出城市化已成为中国经济增长的重要引擎。然而,城市经济增长以牺牲“绿水青山”为代价,城市人口增长、工业生产、交通与电力消费引致严峻的环境污染问题[3]。当前,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(简称“十四五”规划)锚定高质量发展目标,提出要加快发展方式绿色转型,协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护,那么居于国家战略要津、肩负国家使命、引领区域发展的国家中心城市建设会导致环境恶化还是环境质量改善②?

从环境库兹涅茨曲线假说(EKC)可知,城市发展并非意味着环境污染加剧。具体而言,在经济增长初期环境质量随着收入增加而恶化,在收入越过倒U型曲线拐点以后环境污染会逐渐改善[4]。换言之,城市发展能够通过经济集聚扩大总产出,期间伴随着要素集聚、能源消耗与污染排放;相反,城市化也可以凭借集聚人口与经济活动、优化生产结构、提升生产与减排技术降低污染排放,特别是在经济集聚达到一定阈值后,城市经济集聚与节能减排能够相互协调[5]。

国家中心城市作为集聚与配置资源的最大区域性载体,旨在通过集聚与辐射效应促进经济增长,以期引领全国新型城镇化建设与区域协调发展。然而,在绿色可持续发展的观念下国家中心城市不仅肩负着经济增长的使命,更需要承担环境保护的责任。如图1所示,国家中心城市GDP占全国经济总量的比重在2019年上升至19.2%,说明其在中国经济发展与转型持续向好的态势中具有举足轻重的战略地位。在此期间,国家中心城市的工业污染排放强度

污染排放强度定义为单位工业增加值的工业污染排放量。呈下降趋势(以工业SO2为例),且国家中心城市的工业SO2排放量占比由2005年的10.3%降至2019年的6.1%。可见,国家中心城市建设在集聚经济的同时,采用了更为可持续性的经济增长方式。

虽然中央高度重视生态环境保护,全力推进大气、水、土壤污染防治,中国自“向污染宣战”以来环境质量明显改善,但目前生态环境保护依然任重道远[6]。加之,中国城市化率与德国、韩国、美国、英国等发达国家高达80%以上的城市化率相比仍存在较大差距,推动以国家中心城市为代表的城市发展政策仍是未来经济发展的重点。显然,环境污染严重与城市化滞后是当前中国经济高质量发展面临的两大严峻挑战[7]。绿色发展是生态环境保护下社会福利最大化的发展方式,经济、社会与治理高质量是中国迈向发达国家的核心所在[9]。因而,在全面建设现代化美丽中国的远景目标下,国家中心城市建设给经济发展与环境保护带来什么样的影响是值得探讨的问题。略为遗憾的是,对该问题的相关研究尚未得到学术界与政策制定者的足够关注。

相比于既有研究,本文主要在以下三个方面做出拓展:第一,现有文献仅关注城市发展政策的经济效应,对城市发展带来的环境成本知之甚少。与以往文献或研究视角不同的是,本文将污染防治问题纳入评估城市发展政策的分析框架,探究如何实现城市经济增长与环境改善的绿色发展。第二,本文综合运用卫星监测的PM2.5浓度数据、夜间灯光数据以及城市层面的经济与污染数据,使用双重差分策略对国家中心城市建设的政策效应进行评估,翔实的数据与严谨的计量方法缓解了政策评估中存在的内生性问题。第三,本文探究国家中心城市建设的政策效应是否在京津冀城市群、长江三角洲城市群、粤港澳大湾区等区域存在经济或环境的溢出效应,继而从人口与产业集聚、产业结构、污染排放强度等角度剖析城市发展政策的影响机制。

二、文献回顾

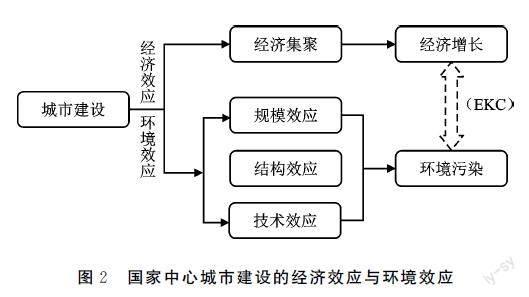

本文研究中国城市发展政策对经济集聚与环境污染的影响,以国家中心城市建设为例考察政策实施的经济效应与环境效应,并在此基础上分析政策效应的潜在影响机制。相关文献综述讨论了城市化与经济增长、环境污染之间的关系,并从规模效应、结构效应以及技术效应等方面探讨了政策的影响机制,如图2所示。

图2 国家中心城市建设的经济效应与环境效应

城市化与经济增长密切相关,城市化能够通过经济集聚扩大总产出从而成为经济增长的重要引擎[11]。例如,陆铭等[12]认为经济在城市集聚存在着分享、匹配和学习三个方面的规模效应,尤其是大城市进一步集聚有利于区域和城乡间人均收入的平衡,从而实现增长与和谐的共赢。然而,城市化推进所产生的经济规模扩增并不一定导致环境污染恶化。究其原因,环境库兹涅茨曲线假说指出在经济增长初期,环境质量随着收入增加而恶化;在收入越过倒U型曲线拐点以后,环境污染会逐渐改善[4]。可是,EKC在中国是否成立仍需验证且预测EKC拐点时间存在较大差异,由此引申的一个重要研究课题是中国城市化进程如何影响环境质量?

现有研究从理论与实证的角度探讨城市发展对环境污染的影响,但关于两者之间关系的讨论并未达成一致结论。从不同的城市化推进模式来看,城市化进程整体上处于加剧雾霾污染的阶段,但是紧凑集约型城市化对雾霾污染存在促降效应,规模扩张型城市化对环境污染存在促增效应[13]。与上述研究观点不同的是,陆铭等[14]认为提高城市人口与经济活动的集聚有利于降低单位工业增加值的污染物排放强度。特別地,当赋予城市建设环境目标约束时城市化发展有助于实现经济高质量发展,譬如,低碳城市建设与智慧城市建设显著降低了城市碳排放和环境污染[15]。

环境经济学在研究中将环境污染来源归因于经济产出规模(规模效应)、经济结构的部门重组(结构效应)、生产与减排技术(技术效应),即缩减产出规模、优化生产结构以及提升生产与减排技术有助于减少环境污染排放[17]。以美国制造业为例的研究发现,过去几十年制造业污染排放的下降主要归功于技术效应而非规模效应或结构效应[18]。基于以上分析,中心城市建设对城市环境质量的影响可以从以人口与产业集聚表征规模效应、以产业结构衡量结构效应、以污染排放强度代表技术效应这三个角度展开分析。

首先,中心城市建设可能以优惠政策吸引优秀人才与高新企业,进而通过人口集聚与产业集聚影响经济集聚与环境污染。一方面,中心城市建设伴随着劳动力、资本等生产要素的集中,由此带来的经济规模扩大也伴随着能源消耗与污染排放的增加;另一方面,人口和经济活动向区域性的中心城市集聚有助于降低环境污染排放,产业集聚通过释放的劳动力蓄水池、中间投入共享和知识溢出降价中间品价格、提高生产率与污染减排技术从而实现污染减排[14]。当经济集聚度合理时,第二、第三产业集聚对绿色经济效率的影响是正向的,尤其是服务业、金融业等“绿色”第三产业在产出过程中具有能源消耗少与污染排放低的特征[20]。

其次,中心城市建设可能通过调整城市产业结构,促进产业结构向第三产业等绿色经济发展方向升级或推动资源密集型产业向知识和技术密集型产业转型,那么城市发展政策的实施有助于改善环境质量。从环境效率来看,工业比重的增加对环境效率与环境全要素生产率有显著的负向影响[21]。事实上,聚焦产业结构对污染排放与能源消费影响的研究也得到相似结论,城市产业转型升级显著减少了工业污染排放,较高的工业增加值比重以及产业结构扭曲对能源强度下降具有抑制作用[13]。由此可知,产业结构升级是改善环境质量的关键。研究发现环境规制作为倒逼机制能够推进城市的产业转型,产业政策推动了地方产业结构升级,金融机构可以把握金融资源的行业流向以承担环境责任[23]。因此,在中国经济从高速增长阶段迈向高质量发展阶段的关键时期,通过加强环境规制、调整产业政策与发展绿色金融等举措引导产业结构升级对经济可持续发展长远有益。

再者,中心城市建设带来的创新要素和知识传播有益于驱动技术进步,体现为加强清洁型生产技术与污染减排技术以此协调经济增长与环境保护。例如,环境税或政策补贴诱导绿色偏向型技术进步有助于促进经济可持续发展[26]。在偏向型技术进步的理论框架下,景维民等[27]研究发现,技术进步具有路径依赖性,转变技术进步方向能够帮助中国工业走上绿色技术进步的轨道。具体表现为大中型工业企业的自主研发和技术引进显著地提高了工业环境技术效率,绿色工艺创新与绿色产品创新均能促进企业可持续发展绩效,是实现经济高质量发展的重要路径[28]。总之,各级政府需要将政策工具转向创新驱动发展,尤其是强化对企业污染环境行为的收费并鼓励企业进行减排技术升级和绿色技术自主创新,从而实现环境改善型的技术进步[31]。

三、研究设计

(一)基准模型

首先,考虑到国家中心城市是经济活动和资源配置的中枢,享受空间、人口、资源等政策优势,本文评估国家中心城市建设对经济集聚与环境污染的影响。为了检验相关效应,本文使用中国2005—2019年城市面板数据,运用双重差分策略系统考察国家中心城市建设的经济效应与环境效应及其潜在作用机制,基准回归模型构建如下:

Yit=α0+βCityit×Postit+X′δ+ηi+ηt+μit(1)

其中,Yit表示城市i在t年的经济集聚与环境污染。City×Post是本文关注的核心解释变量,City表示如果城市在2010年(北京、上海、天津、广州、重庆)或2016年(成都、武汉、郑州、西安)之后设立为国家中心城市,则将该城市识别为受到政策冲击的影响,取值为1;反之,将该城市视为控制组,取值为0。Post表示政策实施前后的时间虚拟变量,即政策实施当期及其之后则取值为1,否则取值为0。为了准确估计政策效应,本文根据现有研究在基准回归模型中控制了一组影响经济集聚与环境污染的控制变量X。此外,ηi、ηt分别表示城市固定效应与年份固定效应,目的在于控制不可观测且随时间不变的地区特征变量对政策评估的干扰,μit为随机扰动项。需要说明的是,政策虚拟变量和时间虚拟变量的交互项系数β是本文重点关注的估计结果,表示国家中心城市建设对经济集聚与环境污染影响的平均政策效应。

其次,本文关心的另一个重要问题是中心城市建设对经济集聚与环境污染的影响是否具有溢出效应。进一步地,本文在基准回归模型中分别添加京津冀城市群(CityBJ)、长江三角洲城市群(CitySH)、粤港澳大湾区(CityGZ)的区域虚拟变量与时间虚拟变量的交互项以分析溢出效应

京津冀城市群包括北京、天津两大直辖市,还包括河北省保定、唐山、廊坊、石家庄、秦皇岛、张家口、承德、沧州、衡水、邢台、邯郸和河南省的安阳。长江三角洲城市群包括上海,江苏省南京、无锡、常州、苏州、南通、盐城、扬州、镇江、泰州,浙江省杭州、宁波、温州、嘉兴、湖州、绍兴、金华、舟山、台州,安徽省合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城等27个城市。受限于中国香港与澳门数据的缺失,粤港澳大湾区的数据主要采用广东省广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆的数据。。其中,区域虚拟变量剔除了北京、天津、上海、广州等中心城市样本。这种方法既可以控制溢出效应可能导致的估计偏误,也能实证检验溢出效应的大小以及方向,模型设定如下:

Yit=α0+βCityit×Postit+CityBJit×Postit+φCitySHit×Postit+

γCityGZit×Postit+X′δ+ηi+ηt+μit(2)

本文关注、φ、γ系数的大小与方向,表示国家中心城市建设的政策效应是否在不同区域存在经济或环境的溢出效应。

(二)数据来源

本文采用城市的非农产出(第二与第三产业增加值之和)与城市行政面积之比衡量经济集聚程度(Agg),该变量用以反映单位空间内的经济活动密度,样本数据取自2005—2019年《中国城市统计年鉴》。鉴于对宏观经济数据所描绘的客观事实真实性的担心,稳健性分析中使用夜间卫星灯光数据作为城市经济发展水平的代理变量,这并不改变本文的主要研究结论。关于环境变量,本文以城市PM2.5浓度数据表征环境污染,数据源于加拿大达尔豪斯大学大气成分分析组,时间跨度为2005—2019年。

基准回归中控制变量选取自各年度《中国城市统计年鉴》。考虑到经济增长与环境污染之间存在相关关系,本文在控制变量中使用人均实际GDP的对数及其平方项控制经济增长因素对估计结果的影响

人均实际GDP使用各省生产总指数调整至以2005年为基年的可比价序列。。同时,研究指出贸易可能通过影响经济增长抑或环境污染改变社会福利水平,本文在回归方程中引入外商直接投资占GDP比重以控制对外贸易对政策效应的影响。根据已有研究,本文还加入第二产业占GDP比重、第三产业占GDP比重以控制城市产业结构的影响。此外,本文还纳入公园绿地面积控制城市环境质量的影响。相关被解释变量以及一系列控制变量的数据说明与变量描述性统计结果见表1。

四、回归结果与分析

(一)基准回归

国家中心城市对经济集聚影响的估计结果见表2,各城市经济集聚指标采用非农业产出与城市行政面积之比衡量。第(1)~(4)列均控制了城市固定效应与年份固定效应,第(2)(4)列则在此基础上控制了各类城市控制变量以避免估计偏误,从而期望能够有效识别政策冲击对经济集聚影响的因果效应。City×Post的所有回归系数均为正且在1%的水平上显著,表明国家中心城市建设显著地提升了城市经济集聚。第(4)列的估计系数显示,与控制组相比,国家中心城市建设显著增加了经济集聚并促进了区域经济增长。

基准回归模型式(1)中以PM2.5浓度为被解释变量的估计结果在表3中报告。首先,第(1)列加入了城市固定效应与年份固定效应以控制不随时间变化的变量对估计结果的干扰,估计结果表明国家中心城市建设能够显著降低城市PM2.5浓度。其次,第(2)(4)列则加入城市控制变量,并且考虑到标准误聚类层级影响估计结果的显著性,第(1)(2)列将标准误聚类在城市层面,第(3)(4)列标准误聚类在城市—年份层面,可以看出不同模型设定下的估计结果是相似的。整体而言,中心城市建设有助于改善环境质量,从经济显著性来看政策实施后中心城市PM2.5浓度平均降低4.6%。由此可见,国家中心城市建设在配置资本、劳动等生产要素时重视环境保护,有助于推动绿色发展。

(二)平行趋势假设检验

本文的基本发现是国家中心城市建设有助于促进经济集聚并降低污染排放,然而无法完全排除诸如遗漏变量、测量误差与自选择等因素可能导致的内生性问题。政策评估有效性的前提条件是双重差分模型满足平行趋势假设,因而需要对双重差分识别策略的重要前提假设进行检验。概言之,平行趋势假设是指在政策实施前国家中心城市与其他城市的经济集聚与污染排放不存在显著差异,但政策实施后则呈现出显著差异。据此,本文使用事件分析法检验平行趋势假设,通过将双重差分模型中交互项的时间虚拟变量替换为年份虚拟变量生成一组政策实施的提前期与滞后期变量,进而检验提前期变量的估计系数是否在统计上显著异于0。图3绘制了以政策实施前一年为基期的平行趋势假设检验结果,显示政策实施前国家中心城市与其他城市的经济集聚与污染排放在统计意义上均不显著,政策实施后国家中心城市的经济集聚显著提升并且PM2.5浓度显著下降,说明本文使用双重差分模型能够有效评估政策效应。

(三)溢出效應检验

国家中心城市设立的主要功能之一就是协调区域发展,依托城市的经济辐射作用带动周边区域的经济增长,引领京津冀城市群、长江三角洲城市群以及粤港澳大湾区的可持续发展,意味着城市发展政策可能会对其他非中心城市产生经济或环境的溢出效应

北京、天津引领着京津冀城市群发展,并带动环渤海地区协同发展;上海则是长江三角洲城市的发展引领中心,肩负着推动长江经济带发展的作用;广州则联合香港、澳门、深圳共同引领建设粤港澳大湾区;重庆也与成都、武汉、郑州、西安4个内陆城市引领成渝、长江中游、中原、关中平原等城市群协调发展。。然而,上述研究框架并未考虑国家中心城市可能向周边城市产生的溢出效应。若政策干预不仅影响处理组,而且对控制组产生交互影响以致违背稳定性

假设,那么运用双重差分模型进行政策评估就会产生估计偏误。例如,中心城市所享受的各种优惠政策吸引非中心城市的经济活动,这种空间自选择问题使得政策效应被高估,但非中心城市也能通过共享、匹配与学习从政策中受益,城市发展政策的正外部性会导致政策效应低估。为缓解此类问题的干扰,本文通过以下两种方式考察溢出效应是否影响估计结果的稳健性。

首先,通过控制溢出效应评估政策结果。考虑到政策冲击最有可能影响与中心城市毗邻的城市区域从而产生溢出效应,本文剔除位于京津冀城市群、长江三角洲城市群以及粤港澳大湾区的其他非中心城市

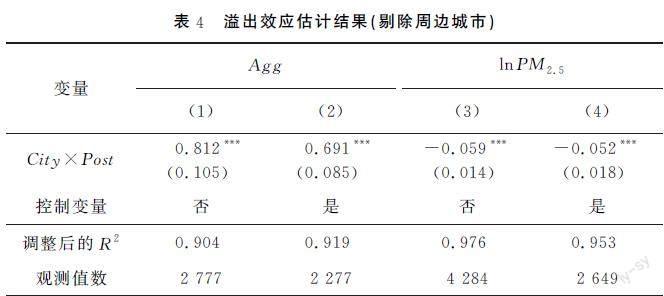

样本继而评估政策效应。从表4第(2)(4)列的回归结果来看,交互项估计系数的方向和显著性与基础回归结果仍然保持一致,表明中心城市政策在促进经济集聚的同时也缓解了环境污染,符合预期。

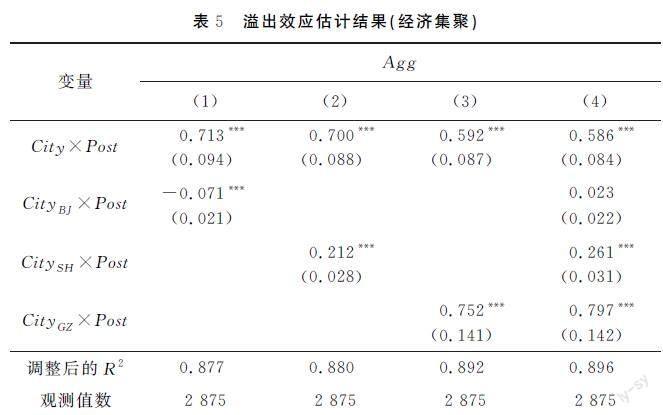

其次,本文控制溢出效应的大小以及方向进而重新评估中心城市的政策效应。具体而言,通过在基准回归模型中分别添加京津冀城市群(CityBJ)、长江三角洲城市群(CitySH)、粤港澳大湾区(CityGZ)的区域虚拟变量与时间虚拟变量的交互项分析溢出效应,其中,区域虚拟变量剔除了北京、天津、上海、广州等中心城市样本

受限于2016年后设立的国家中心城市样本的期限较短,本文没有考虑该地区的政策溢出效应。。相应的回归结果分别在表5与表6中汇报,在控制溢出效应后核心解释变量City×Post的估计结果同样表明,国家中心城市建设有助于促进经济集聚并降低环境污染。由此可见,溢出效应并未对本文研究结论产生实质性影响。此外,关于经济与环境溢出效应的检验结果分别见表5与表6的第(4)列,估计结果表明上海与广州不仅通过经济辐射带动周边区域的经济集聚,而且降低了区域环境污染,有助于引领长江三角洲以及粤港澳大湾区的其他非国家中心城市实现经济绿色转型,但是北京与天津对京津冀城市群的经济与环境溢出效应影响较小。可能的原因是,上海与广州运用国家中心城市建设所提供的优惠政策不断促进绿色产业集聚、产业升级与技术进步,从而充分发挥其经济促增与污染减排的辐射带动作用。

(四)倾向得分匹配(PSMDID)

鉴于国家中心城市建设并不是随机分配的,本文尽可能模拟中心城市与非中心城市的随机选择性,

在此基础上分析政策实施前后处理组与控制组之间的差异。因此,本文采用倾向得分匹配方法在观测样本中分离出一个控制变量相对平衡的匹配样本以缓解可观测变量的系统差异,使得处理组的中心城市与控制组的非中心城市更具有可比性,进而用控制组来估计处理组的反事实结果,见表7。具体而言,本文使用城市控制变量作为匹配指标并将中心城市与非中心城市进行11最近邻匹配,继而采用logit模型计算倾向得分值以保留满足共同支撑假设的样本,从而使用式(1)重新检验国家中心城市建设对经济集聚与环境污染的影响。表7第(2)(4)列核心解释变量City×Post的估计系数与前文实证结果相似,论证了本文研究结论的稳健性。

(五)其他稳健性检验

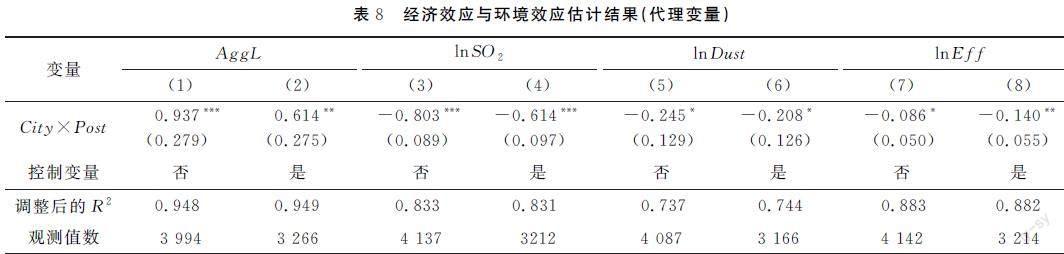

考虑到对宏观经济数据所描绘的客观事实真实性的担心,研究发现夜间灯光亮度能够客观度量地区经济绩效,灯光亮度的变化率可以作为GDP增长率的代理变量[33]。鉴于夜间卫星灯光数据能够作为城市经济发展水平的代理变量,本文使用夜间灯光数据平均强度与城市行政面积之比衡量经济集聚(AggL)进而实证检验国家中心城市政策对经济集聚的影响

数据源于Harvard Dataverse,基于DMSP/OLS第四版非辐射定标夜间年平均灯光强度数据、NPP/VIIRS月度数据和EVI数据,经过数据预处理、校正和数据融合而得到长时间序列夜间灯光数据集(2000—2020年)。。由表8第(1)(2)列回归结果可知,核心解释变量的回归系数仍然显著为正,表明中心城市建设促进以灯光数据衡量的经济集聚。类似地,本文使用城市工业二氧化硫排放量(SO2)、工业烟尘排放量(Dust)与工业废水排放量(Eff)表征环境污染,重新检验城市发展政策对环境污染的影响。表8第(3)~(8)列的回归结果与基准结果保持一致,表明国家中心城市建设对城市空气污染与水污染均存在显著负的影响。综上可知,政府支持国家中心城市的发展能够有效促进经济增长并减少污染排放,从而助力城市经济高质量发展。

为判断前文研究结论是否稳健,本文基于双重差分模型通过调整控制变量考察国家中心城市建设对经济集聚与环境污染的影响。表9展示了估计所得的经济效应与环境效应,第(1)(4)列控制了实际地区生产总值的对数以控制经济因素对政策评估的干扰

实际地区生产总值使用各省份生产总指数调整至以2005年为基年的可比价序列。,第(2)(5)列则进一步加入固定资产投资占GDP比重以控制投资因素的影响。研究发现,政策评估在调整不同控制变量之后依然得到了稳健的研究结论,即国家中心城市建设显著提升了城市经济集聚并且降低了城市PM2.5浓度。

五、机制分析

以上内容实证检验了国家中心城市建设对经济集聚与環境污染的影响,基准估计结果表明政策实施有助于提升经济集聚、改善环境质量,助推中国经济绿色转型。然而,有关中心城市建设如何影响经济可持续发展的作用机制有待进一步研究。由此,本文从以人口与产业集聚表征的规模效应、以产业结构衡量的结构效应、以污染排放强度代表的技术效应这三个角度切入,剖析国家中心城市建设影响经济集聚与环境污染的传导机制。

(一)人口与产业集聚

中心城市建设可能以优惠政策吸引优秀人才与高新企业,通过人口集聚与产业集聚影响环境污染与经济集聚。理论上,环境污染不一定与经济规模正相关,空间集聚可能是改善环境质量的重要机制。例如,人口与经济活动向区域性的中心城市集聚有助于缓解基础设施等重复建设所引致的环境污染。特别是有研究指出,居住密度较低意味着更远的车辆出行距离与更多的燃油消耗,这会给环境质量造成负面影响[34]。此外,产业集聚通过释放的劳动力蓄水池、中间投入共享和知识溢出降价中间品价格、提高生产率与污染减排技术从而实现污染减排。为检验该机制,本文考察中心城市建设对人口集聚与产业集聚的影响。其中,人口集聚以城市人口密度衡量(Den),产业集聚分别以第二产业增加值、第三产业增加值占城市行政面积之比表征(分别表示为AggI和AggS)。由表10可知,国家中心城市建设显著增加了城市人口密度,而且提升了第二产业集聚与第三产业集聚。需要强调的是,与第(4)列相比,第(6)列估计系数说明国家中心城市建设更多地促进了以知识密集型产业与服务业为核心的第三产业集聚的增加,这有助于降低城市环境污染。总而言之,人口集聚与产业集聚可能是实现经济集聚与污染减排的关键因素,尤其是第三产业集聚度的增加能够有效推进经济绿色转型。

(二)产业结构

中心城市建设可能通过调整城市产业结构改善环境质量。例如,城市发展政策促进产业结构向第三产业等绿色发展方向升级或推动资源密集型产业向知识和技术密集型产业转型。为考察这一影响机制,本文检验中心城市建设对第一、第二、第三产业从业人员数(PRI、IND、SER)以及第一、第二、第三产业从业人员占比(PR、IR、SR)的影响。估计结果在表11中汇报,第(2)(5)列中核心解释变量的估计系数显著为负,表明国家中心城市建设显著减少了第二产业从业人员数,降低了第二产业从业人员比重;然而,第(3)(6)列的估计结果说明,中心城市建设显著增加了第三产业从业人员数,提高了第三产业从业人员比重。以上结果稳健地表明,中心城市建设显著地促进了中国经济发展由第二产业主导逐渐向第三产业为主转型,优化了产业结构与经济结构。可能的解释是,中心城市建设为高新技术产业以及服务业等清洁产业带来发展机遇,更先进的生产技术、更低的能源依赖度以及更有效的节能减排措施有助于协调经济增长与环境保护,对经济可持续发展长远有益。因此,城市发展政策的顶层设计应重视产业结构转型从而实现经济高质量发展的目标。

(三)污染排放强度

理论上,环境经济学在研究中将环境污染排放来源归因于规模效应、结构效应与技术效应,即缩减产出规模、优化生产结构以及提升生产技术有助于降低环境污染排放。鉴于本文无法将变量细分至下一层级从而考察结构效应的变化,所以仅分析规模效应与技术效应,具体可做如下分解:

式(3)说明污染排放(eit)由经济产出(yit)与污染排放强度(eit/yit)两个部分组成,污染排放的增加或减少可以用经济产出与污染排放强度的变化来解释,即规模效应与技术效应。其中,经济产出为规模效应,表示因经济产出增加或减少而引致的污染排放变动;污染排放强度为技术效应,指污染强度的变化所带来的污染变化,如采用清洁型生产技术或提升减排技术有助于降低环境污染。为考察中心城市建设是否通过规模效应抑或技术效应影响经济集聚与环境污染,本文将基准回归模型中的被解释变量替换为经济产出与污染排放强度,分别使用工业增加值(VA)、工业污染排放量與工业增加值之比(二氧化硫排放强度SI、烟尘排放强度DI、废水排放强度EI)表示。表12第(1)列呈现了政策实施对工业增加值的影响,核心解释变量系数证实了中心城市建设显著促进了城市经济增长。与此同时,第(2)~(4)列变量实证检验结果说明,中心城市建设显著降低了二氧化硫、烟尘以及废水等污染排放强度。综上,规模效应促进了经济增长,技术效应降低了污染排放强度,因而污染排放总量的下降主要依赖技术效应。中心城市建设强调要加强区域生态保护和环境建设,政策工具转向创新驱动发展抑或引导清洁技术进步与绿色技术进步能够助推绿色增长与节能减排。

六、结论与政策启示

“十四五”规划锚定高质量发展目标,提出要加快发展方式绿色转型,协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护,那么居于国家战略要津、肩负国家使命、引领区域发展的国家中心城市建设会导致环境恶化还是环境质量改善?国家中心城市作为集聚与配置资源的最大区域性载体理应引导资本、劳动等生产要素流入生产率高、环境污染低的地区,即配置资源时既要关注产出效率也要重视绿色产出,以此才能实现经济增长与环境保护双赢。聚焦现实,当前中国经济高质量发展面临着严重的环境污染与滞后的城市化进程。因而,在全面建设现代化美丽中国的远景目标下探讨国家中心城市的经济效应与环境效应至关重要。

基于此,本文将环境污染纳入城市发展政策的政策评估,综合运用卫星监测的PM2.5浓度数据、夜间灯光数据以及城市层面的经济与污染数据,使用严格计量方法系统研究中国中心城市建设的政策效应、溢出效应及其作用机制。基准回归结果显示,国家中心城市建设显著提升了城市经济集聚并促进了区域经济增长;与此同时,城市发展政策显著降低了城市PM2.5浓度,推动了绿色发展。经过一系列稳健性检验后,研究结论均得到充分支持。需要强调的是,城市发展政策对长江三角洲以及粤港澳大湾区的其他非国家中心城市具有经济促增与污染减排的辐射带动作用,但是对京津冀城市群的经济与环境溢出效应较小。机制分析表明,中心城市建设通过提高人口与产业集聚、增加第三产业在经济中的比重以及降低污染排放强度等渠道促进经济绿色转型。

本文的研究具有如下政策启示:首先,鉴于国家中心城市建设对经济高质量发展具有重要作用,现阶段应当持续推进城市化进程以释放经济发展潜力,并且可以考虑以国家中心城市建设为模板制定其他城市发展政策。其次,国家中心城市建设不仅关乎城市自身经济地位的巩固与环境质量的提升,更间接影响京津冀城市群、长江三角洲城市群、粤港澳大湾区等周边城市的可持续发展。因而,在中国经济从高速增长阶段迈向高质量发展阶段的关键时期,需要充分发挥国家中心城市经济绿色转型的引领与示范作用,致力于提升中心城市的经济促增与污染减排的辐射带动能力。更为重要的是,国家中心城市建设的政策效应主要源于城市人口与产业集聚、产业结构与技术效应等渠道,这指明了城市经济绿色转型与经济高质量发展的路径。

参考文献:

[1] HENDERSON J V.Handbook of economic growth[M].Amsterdam:Elsevier, 2005: 15431591.

[2] 朱孔来,李静静,乐菲菲.中国城镇化进程与经济增长关系的实证研究[J].统计研究,2011(9):8087.

[3] ZHENG S Q, KAHN M E.Understanding China’s urban pollution dynamics[J]. Journal of Economic Literature, 2013, 51(3): 731772.

[4] GROSSMAN G M, KRUEGER A B.Economic growth and the environment[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1995, 110(2): 353377.

[5] 邵帅,张可,豆建民.经济集聚的节能减排效应:理论与中国经验[J].管理世界,2019(1):3660.

[6] GREENSTONE M, HE G J, LI S J, et al. China’s war on pollution: evidence from the first 5 years[J]. Review of Environmental Economics and Policy, 2021, 15(2): 281299.

[7] 陈诗一,陈登科.雾霾污染、政府治理与经济高质量发展[J].经济研究,2018(2):2034.

[8] 陈斌开,林毅夫.发展战略、城市化与中国城乡收入差距[J].中国社会科学,2013(4):81102.

[9] 袁晓玲,耿晗钰,李思蕊,等.高质量发展视域下中国城市“双碳”目标实现的现状、挑战与对策[J].西安交通大学学报(社会科学版),2022(5):3038.

[10]高培勇,袁富华,胡怀国,等.高质量发展的动力、机制与治理[J].经济研究,2020(4):419.

[11]DURANTON G, PUGA D.Urban growth and its aggregate implications[R]. National Bureau of Economic Research Working Paper, No.16591, 2019.

[12]陆铭,向宽虎,陈钊.中国的城市化和城市体系调整:基于文献的评论[J].世界经济,2011(6):325.

[13]邵帅,李欣,曹建华.中国的城市化推进与雾霾治理[J].经济研究,2019(2):148165.

[14]陆铭,冯皓.集聚与减排:城市规模差距影响工业污染强度的经验研究[J].世界經济,2014(7):86114.

[15]韦东明,顾乃华.城市低碳治理与绿色经济增长:基于低碳城市试点政策的准自然实验[J].当代经济科学,2021(4):90103.

[16]石大千,丁海,卫平,等.智慧城市建设能否降低环境污染[J].中国工业经济,2018(6):117135.

[17]LEVINSON A.Technology, international trade, and pollution from US manufacturing[J]. American Economic Review, 2009, 99(5): 21772192.

[18]SHAPIRO J S, WALKER R. Why is pollution from US manufacturing declining? The roles of environmental regulation, productivity, and trade[J]. American Economic Review, 2018, 108(12): 38143854.

[19]苏丹妮,盛斌.产业集聚、集聚外部性与企业减排:来自中国的微观新证据[J].经济学(季刊),2021(5):17931816.

[20]林伯强,谭睿鹏.中国经济集聚与绿色经济效率[J].经济研究,2019(2):119132.

[21]王兵,吴延瑞,颜鹏飞.中国区域环境效率与环境全要素生产率增长[J].经济研究,2010(5):95109.

[22]沈小波,陈语,林伯强.技术进步和产业结构扭曲对中国能源强度的影响[J].经济研究,2021(2):157173.

[23]李虹,邹庆.环境规制、资源禀赋与城市产业转型研究:基于资源型城市与非资源型城市的对比分析[J].经济研究,2018(11):182198.

[24]韩永辉,黄亮雄,王贤彬.产业政策推动地方产业结构升级了吗:基于发展型地方政府的理论解释与实证检验[J].经济研究,2017(8):3348.

[25]刘锡良,文书洋.中国的金融机构应当承担环境责任吗:基本事实、理论模型与实证检验[J].经济研究,2019(3):3854.

[26]ACEMOGLU D, AGHION P, BURSZTYN L, et al.The environment and directed technical change[J]. American Economic Review, 2012, 102(1): 131166.

[27]景维民,张璐.环境管制、对外开放与中国工业的绿色技术进步[J].经济研究,2014(9):3447.

[28]涂正革.环境、资源与工业增长的协调性[J].经济研究,2008(2):93105.

[29]解学梅,朱琪玮.企业绿色创新实践如何破解“和谐共生”难题?[J].管理世界,2021(1):128149.

[30]刘金科,肖翊阳.中国环境保护税与绿色创新:杠杆效应还是挤出效应?[J].经济研究,2022(1):7288.

[31]李青原,肖泽华.异质性环境规制工具与企业绿色创新激励:来自上市企业绿色专利的证据[J].经济研究,2020(9):192208.

[32]李俊青,高瑜,李响.环境规制与中国生产率的动态变化:基于异质性企业视角[J].世界经济,2022(1):82109.

[33]CHEN X, NORDHAUS W D.Using luminosity data as a proxy for economic statistics[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2011, 108(21): 85898594.

[34]BROWNSTONE D, GOLOB T F.The impact of residential density on vehicle usage and energy consumption[J]. Journal of Urban Economics, 2009, 65(1): 9198.

[本刊相關文献链接]

[1] 夏勇,胡雅蓓,寇冬雪,等.雾霾锁城:生态供求因素的传导机制与经验分析[J].当代经济科学,2023(5):4660. ;

[2] 张少华,陈洁仪.中国城市规模分布异化的资源错配效应研究[J].当代经济科学,2023(3):4458.

[3] 唐晓华,李静雯.经济增长目标、策略性财政政策与产业协同集聚[J].当代经济科学,2023(2):7387.

[4] 王家庭,姜铭烽.国家级城市群规划对要素跨省流动的影响研究[J].当代经济科学,2023(1):119129.

[5] 杨万平,李冬.中国八大区域经济发展质量的空间差异及其形成机制[J].当代经济科学,2022(2):5165.

[6] 孟浩,张美莎.环境污染、技术创新强度与产业结构转型升级[J].当代经济科学,2021(4):6576.

[7] 邸勍,袁晓玲,王书蓓.城镇化影响环境质量的典型机制与差异化研究[J].当代经济科学,2021(3):94106.

[8] 李国祥,张伟.环境分权、环境规制与工业污染治理效率[J].当代经济科学,2019(3):2638.

[9] 吴玥弢,仲伟周.城市化与大气污染:基于西安市的经验分析[J].当代经济科学,2015(3):7179.

编辑:郑雅妮,高原