法教义学视阈下民法典译者注策略探讨

2023-12-06付瑶

摘 要|法教义学建立在语言解释之上,与传统的翻译阐释论有天然融通,在其关照下的民法典英译应重视“译者注”策略,借鉴法律评注材料及经验,以科学研究之精神服务现实需求。民法典第10条为“法源条款”,其核心地位及重要性不言而喻,但我国学界对“习惯”一词的法律解释尚未形成通说,可通过添加“译者注”对此重要信息进行补充。法教义学视阈下民法典译者注已经超越副文本形式,承载着本土固有和继受法学知识梳理、释义与域外传播之重任。

关键词|法教义学;民法典英译;译者注;法律评注;翻译阐释论;翻译策略

作者简介|付瑶,法学博士,中国政法大学外国语学院副教授,研究领域:法律翻译、英美法、比较法。

Copyright ? 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

我国近代法典翻译始于清末对西洋法治国立法的汉译,以在华外国专家顾问为翻译主体,本土法律翻译人才凤毛麟角。至南京国民政府时期,留学归来的司法精英成为法典翻译的主力,同时掌握几门外语并熟练使用者并不少见。至1930年民国民法典颁布实施,以之为框架的民法体系初建,基本实现了近代民法法典化,法典汉译需求减少,而外译事业未及有效展开。民国民法在很大程度上是迫于内政外交压力描摹西方的“理想作品”,忽视了本国民生现状与诉求。

《中华人民共和国民法典》(以下简称“民法典”,不加书名号)作为新中国第一部法典,是建国之后5次法典编纂之艰辛历程的立法智慧结晶,亦实现了真正意义上“以法典为框架的回应型民法体系”之构建。这部民法典以现代汉语书写,被誉为“社会生活的百科全书”,一经发布,就陆续有官方和民间多个英译本推出。民法典万众瞩目,其英译策略在此历史时间节点之上,已经与旧中国彼时以废除不平等条约和收回法权的官方期冀不可同日而语。

法典翻译是法律翻译的一个重要分支,与法典编纂与传播、法律移植与继受,以及比较法研究关系密切。传统翻译理论在指导法典翻译实践中提供的有针对性的策略和方法往往有限。本文将民法典英译置于法教义学视阈之下进行考察,参照域内外法律评注的丰富内容与经验,对译者注作为法典英译策略的可行性及具体路径进行探讨。

一、法教义学、法律评注与译者注之关联

法教义学建立在法律语言解释之上,关注现行成文法律规范及适用问题,是法学的本体研究。其译名源自德文Rechtsdogmatik[1],从词源来说作为狭义法学之代名词,并承袭着德国法学的诸多特色。我国台湾地区往往更多使用“法释义学”这一译名。法律评注(Gesetzeskommentar或Kommentar)实践渊源于德国法教义学,对其工具性的探讨可以从2006年德国法兰克福马普所法史研究所(MPI für europ?ische Rechtsgeschichte)的一场主题为“法律评注:法律交流的工具”的讨论中窥见一斑。从“阐释(释义)”出发,法教义学与翻译阐释论一脉相承并且有融通潜势。两者均以对(立法)文本的“确信”或“信任”为前提,通过语言解释、阐释和释义的方法来解决实际问题,也为法律评注及译者注在实践中的参照融通提供了前提基础。

(一)法教义学之法律评注实践

论及法教义学的法律解释传统,最具特色的就是法律评注实践,“以规范解释为中心、以法律适用为服务对象、信息集成性与时效性强构成了法律评注作为文献类型的独特性”[2]。法律评注是颇具德国法学特色的文献类型,以对法律条文逐条释义为主要特征,亦为法学方法与法律文化有效载体。有学者甚至把法律评注称为“法教义学的巅峰”[3]。中国为大陆法系国家,其民法体系及民法典编纂自然深受德国民法方法和实践影响。另外,普通法系国家虽然是判例法传统,但在其成文法(典)领域仍然有类似法律评注之实践,包括判例汇编等形式。可见法律评注是世界范围内的通行做法,其影响已经穿越不同法系之藩篱,究其缘由,可以说是法教义学强烈的现实和实践导向使然。

大陆法系国家中德国、瑞士、奥地利等国法律评注文化最为茂盛,但相关讨论并不频繁。这也是上文提及的马普欧洲法史所关于法律评注的讨论会颇为引人注目的原因之一。这次研讨的议题包括:法律评注的历史、形式、功能、代表性评注、法律评注与圣经注释的关系、普通法中法律评注缺失问题等等。[3]域外大陆法系国家一般都有法律评注实践活动,但是具体形式、深度与持续程度各异。

我国民法典颁布同年,中国社会科学院法学所编写了全15册的《民法典评注》。此套评注是中国民法学界的重大学术工程,历时一年时间,80余位民法学家参与撰写,18位专业出版社编辑倾力相助,总字数超过600万,平均到每个法条是5000~6000字的评注文字量。同时,南京大学法典评注研究中心也在民法典頒布之后编写了评注写作指南,以完善评注写作规范。另外,北京大学出版社也从2019年开筹备《中国民法典评注》的编写工作,并为此召开专门研讨会。其实,早在民法典编纂准备阶段的2017年就已经有《民法总则评注》出版,为民法典评注提供了典型范本。

此外,与法律评注类似的文献类型亦不在少数,例如2020年出版的《中国民法典释义与案例评注》,体例上主要是条文释义与案例结合,目的是为司法适用提供直接指导。另有,《中国民法典释评》也在同年出版,体例包括条文主旨、相关条文、理解与适用。这类文献没有使用“评注”字样,但是具有法律评注的类似功能。

(二)法律评注作为“译者注”书写的重要参考

无论是在大陆法系还是普通法系国家,法律评注或类似文献的起点都是对本国现行法律条文有效性和权威性的“确信”甚至信仰,离开这个基础,法律评注甚至法教义学本身亦将偏离基本方向。从“信”之基础延伸,依赖法律解釋的路径,法教义学意在对零散的法律进行体系化整合,法律评注则为实现体系化目标之具体实践。翻译阐释论(hermeneutic approach to translation)通过哲学阐释学进路研究翻译,同样以对源语文本“信任”(trust)原则为起点,译者注是翻译阐释以及信息补偿的重要形式。法律评注对现行法的“阐释”受制于立法者意图与法律文本,与译者同样是“戴着镣铐跳舞”。上文提及的域内外法律评注实践是民法典英译和译者注书写不可忽略的重要参考资料。国内民法典评注的一系列努力可视为本土法教义学之最新发展,值得法律翻译学者和实践者特别密切和持续的关注。

译者注在翻译研究中一般归入“副文本”类型,多见于文学或学术翻译的文本中。译者注的内容可以涉及“阐释”原文的方方面面,比如原文历史背景、原文中专有名词或典故解读与释义、原文中外来语的翻译和解释、相关专业知识补充、不同翻译版本异同说明等等。当然,也有译者注是针对原文中一些特殊情况进行说明,比如原文中错误和遗漏之处,但此种情况当属例外。具体到民法典英译,因为对源语文本的权威确信,当然不存在此种的原文错误勘正之目的的译者注的情形。具体来说,作为译者注策略选择的可行性和内容参照,法律评注的实践和经验总结如下:

(1)法律评注具有工具书的特点,逐条评注,方便读者(法官)查阅,服务司法适用,案例评注与法条评注结合,以案释法;

(2)法律评注对比较法的关注程度及关注比例调整,正确处理本土法律与比较法资料之间的关系;

(3)以评注法律规范现状为主旨,包括对现状的不完善之处的描述,在无本土法律评注传统可以遵循的情况下,尽量积累第一手材料,稳定中开创传统;

(4)法律评注具有学术深度,服务法学研究(特别是比较法);

(5)法律评注注重对通说的体系性归纳与总结,推动学理探讨和发展;

(6)法律评注编写体例规范需要统一,具有稳定性和科学性。

此外,法律评注的书写者一般为大学法律系教授和学者,也有司法实务领域人士的多种形式的参与,可视为法律职业群体共同智慧的结晶,也是法律职业共同体构建的重要纽带和桥梁。法律评注的出版一般由商业出版机构操作,直接针对目标群体市场,多种法律评注版本之间彼此存在竞争关系。

可见,被誉为“法教义学巅峰”的法律评注已经不仅仅是大陆法系国家的法律解释和司法适用必备之工具书,而是融贯各个法系和世界民法体系的通行实践。法律评注一般仅以本民族语言书写,服务对象也主要为本族语言目标职业群体,主要是法官和司法实务人员。相比之下,译者注主要针对域外目标读者,但从其形式到内容都可以从法律评注实践中吸取可贵经验。

二、“译者注”作为翻译策略的形与实

我国民法典颁布之后,其翻译工作也陆续展开。除了有多个官方和民间的英译本相继推出之外,也有少数民族语言文字版及德语等小语种民法典正式推出或者即将面世。笔者认为,民法典翻译的繁荣与多样化是中国依法治国建设之成果的体现,也是中国法治文化走向繁荣的必由之路。民法典英译版本众多,发布者往往更注重译文发布的时效,而或多或少忽视了译文形式与内容整体策略的研判。在笔者有限的阅读范围内,目前尚未发现有添加译者注的版本的民法典英译出现。与单纯生产译文相比(机器翻译已经可以基本完成),译者注版本的民法典翻译和出版周期较长、对译者专业素养要求更高,但也更具有学术价值和域外传播力量与深度,是法典对外传播话语体系构建中不可或缺的一个部分。

笔者拟以民法典第10条的英译为例,将“译者注”提升到翻译策略的高度,对其具体形式和内容进行探讨,以期总结出一套切实可行的方案,并对未来译者注版民法典英译本推出进行实质操作准备。

(一)“法源条款”解读——民法典核心问题之一

我国民法典全文包括84章,共计1260条。民法典第一编“总则”之第一章为“基本规定”,共12条,其中第10条规定:“处理民事纠纷,应当依照法律;法律没有规定的,可以适用习惯,但是不得违背公序良俗。”选取此条为例是基于其在整部民法典中极为重要的法源条款地位。条文中“法律”“习惯”和“公序良俗”的解释备受法学学者及法律实务人士关注。特别是关于“习惯”一词的讨论和争议此起彼伏。此条并非新创,而是来源于之前已经发布的《民法总则》第10条。在民法典编纂和征求意见过程中,已经有多位学者从法教义学和比较法视角(主要以台湾地区民法和瑞士民法典为参照)出发专文论述,认为“习惯”应解释为“事实上的习惯”,而非“习惯法”。[1]但根据国内权威法律评注,“习惯并非仅指事实上的惯行……本条中的‘习惯就是具有‘习惯法的含义。”[2]如此针锋相对的解读对国内法律实务人士来说造成了适用困扰,对民法典域外读者来说可能更是一头雾水,有必要通过适当的翻译策略予以阐释和信息补充。

纵观世界各国优秀民法典(包括地区性民法法案),法律渊源问题均为民法典要解决的基本问题之一。本土民法典评注和释义往往需要从比较法的角度对此类条文进行考察、对比、以期全面了解我国民法条文历史渊源,为形成各方接受的通说进行理论准备。典型的“法源”条款源自1907年的瑞士民法典[3],即著名的第1条,英译文为“In the absence of a provision, the court shall decide in accordance with customary law and, in the absence of customary law, in accordance with the rule that it would make as legislator.”可见其认可的法源包括法律、习惯法、立法者提出的规则、公认的学理和惯例。[4]

我国台湾地区“民法”受瑞士民法典影响颇深,“民事,法律所未規定者,依習慣;無習慣者,依法理。”通说认为此处“习惯”当指“习惯法”,因此民法法源包括法律、习惯法和法理。另外,在《奥地利民法典》(ABGB)法例第10条规定:“习惯,仅在法律有规定时,使得考虑之。”[5]此处,德文原文“习惯”(而非“习惯法”字样)为Gewohnheiten,是复数形式,与其同款并列的是其他法源类型,包括:州立法、法源判决、特权等。作为法律规范的其他形式列出。韩国民法英译本第1条也有“习惯法”法源规定,法条官方英译为“If no provisions applicable to certain civil affairs exist in Acts, customary law shall apply, and if no applicable customary law exists, sound reasoning shall apply.”可见,世界各国民法典对“习惯”的法源地位规定和用词也并不相同。

中国近代民法体系建构在法律移植和翻译之上,也一直在努力继受和消化大陆法系法典理性主义法治精神内核。诚如我国民法三杰之一梅仲协先生所言:“现行民法(指1930年的民国民法),采德国立法例者,十之六七,瑞士立法例者,十之三四,而法日苏联之成规,亦尝濒取一二……”[6]。从上文分析可见,虽然民法典第10条仅包含一句话,39个中文字,但极具评注和研究价值。译者需要从法律移植的大背景下采取合适的民法典英译策略,在翻译中不能望文生义,简单做文字转化处理,而需要多做比较法上的考察,参照各国民法典英译平行文本,在充分理解之上进行合适表达,同时要注意尊重已有的约定俗成的表达方式,不能标新立异。[7]

(二)译者注作为副文本之形式探讨

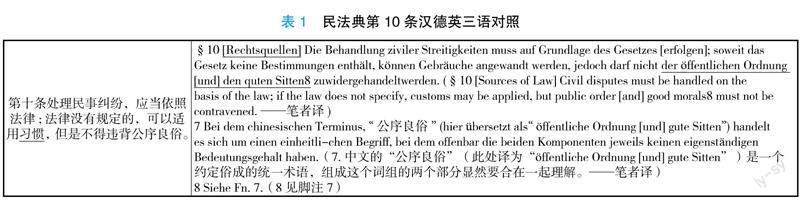

作为英译本的参考,中德法学团队联合推出的我国民法典汉德对照本处处可见正统法教义学的浸染。正文中均加入脚注,提示读者新旧法律规定异同,对修订或新增条款缘由给出诠释。译者主体性得到了充分发挥,目的是为了德文读者准确了解中国民法典条文与精髓,方便研究者以译者注为参照进行法律检索。以民法典第10条为例,德译本呈现如下(为方便对照理解,笔者通过机译将德译条文再次翻译为英文,并将德文脚注译为中文一并列入表中):

很明显,以上德汉对照译文和译者注深受德国法教义学的法律评注传统影响,在法条序号和正文中间加入[Rechtsquellen](法源)标识,正文中亦有一处脚注8(指向脚注7内容),对“公序良俗”的译文进行解释说明。经过进一步分析对译者注及其范畴之内的副文本形式归纳如下:

(1)民法典德译本的中德译者认可此条文为“法源条款”,并以特殊标识的形式将“法源”字样补充标注在条文序号之后明显处,这样的形式安排在此版本译文每个条款均有体现,是译者翻译策略使然。

(2)通过对此民法典德译本全文考察后笔者发现,德译本译者几乎在每个法条译文中都增加了脚注(前10条共8处)。虽然脚注条数较多,但是每条字数较少,以脚注字数来说,大概占到每页条文总字数的十分之一左右。

谈及法典翻译的译者注,不能不提到以一己之力将1900年德国民法典(BGB)直接从德文原文翻译成英文的王宠惠先生(1881—1958)。他的法典译著于1907年在伦敦出版,成为美国法学院一个世纪以来的经典教材。[1]此类法典翻译实践亦可视为一种法教义学意义上的学术研究过程,译者本身母语为中文,但德文和英语造诣极深,加上其留学美国和游学欧洲的法科背景,无疑成为民法典的“理想型译者”。王宠惠先生版德国民法典英译本(The German Civil Code: Translated and Annotated with a Historical Introduction and Appendices)通过专业的译者注、译者序言、德国法律史的简介、附录(法典颁布之前的介绍性法案、参考书目、德文法律术语表、双语法律术语词汇表)及索引,为当时英语世界了解和研习德国民法典提供了便利。

(三)译者注之实质内容与机制保障

王宠惠版德国民法典英译本之所以成为经典,与其包含的内容丰富的副文本类型有密切关系。在法典正文之前的德国法律史简介文末腳注中,王宠惠先生也特别对customary law(“习惯法”)的法源地位进行了确认:“…the Civil Code does not cover the whole field of German private law…, but that in each case it must be ascertained…(2) whether any Imperial customary law affects the particular subject; (3) whether, in the event of the subject being one which may be affected by State law, any local customary law relating thereto is in existence. These circumstances alone make it clear that the B.G.B. did not, either in intention or in effect, reduce the whole of German law into one compact mass. (Wang, 1907: xxv) ”(“……(德国)民法典本身并不代表德国私法的全部内容……在处理具体案件的时候必须进行确认——(2)争议本身是否适用帝国境内习惯法;(3)如果具体案件适用相关州法进行裁决,那么是否有本州内相关习惯法相应存在。这些具体情形都很清楚地表明,《德国民法典》的编纂从立法目的和实际效果两个方面都没有涵盖所有德国法律为一整体之野心。”——笔者译)王宠惠先生的译者注可视为对我国民法典第10条之“习惯”之法律释义的一…个遥远注解,是为译者在法教义学意义上之贡献。如上所述,笔者认为除翻译正文之外,各种副文本如译者脚注、译者序言、比较法之材料、法典附录、参考书目、法律术语表和词汇表等均可为读者提供极为重要的参考信息。

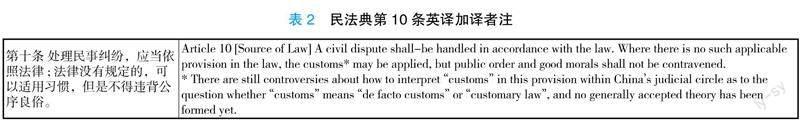

实践中,法典译者注实质内容多为对法律术语译文及条款渊源的解释,亦有法律文化的释义考量(如上文民法典德译本译者注对“公序良俗”汉语约定俗成说法之解释说明)。但遗憾的是,德文译者在翻译民法典第10条时没有对“习惯”这一关键法源概念进行释义。英译本译者注可考虑以脚注形式增加如下信息:“在目前中国民法学界,关于“习惯”为“事实之习惯”还是“习惯法”这个问题仍存争议,尚未形成通说。”具体译文呈现如下表所示(星号“*”标注部分为脚注内容):

以上英译仅为法典条文英译及译者注的一个简例,在实践操作中还可补充译注者说明、译者前言、专家学者为译文所做前言、附录等副文本提供更多具有学术价值的补偿性信息。但逐条注释的译者注仍然是主体内容,贯穿译本始终,并伴随翻译过程产生,有记录和注解翻译过程出现的难点和重点的功能,是对翻译过程进行研究的第一手实证资料,除了法教义学意义之上的法律阐释功能之外,译者注补偿信息对法律评注也具有反哺可能。但需要注意,译者注与法律评注不可同日而语,在文献类型、编写方式、目的和规范、服务对象和读者受众各方面差异甚巨。译者在对法典译文进行注释的过程中需要务实谨慎,不可喧宾夺主或者越俎代庖。

另外,民法典英译过程不应忽视翻译技术力量的融入及深度场景应用,但务必“以人为本”,以译者自觉自发为前提,避免增加翻译的额外负担和工作量。专业及合理利用机器翻译为标志的翻译技术可以提高译者翻译法典文本的质效,“法律翻译的机器翻译技术应用必须依托法律翻译专家、学者以及法律实务工作者的智慧与能力”[1]。译者也可以节省更多时间精力提升译者注形式与内容,充分发挥法典译者主体性。译者注版民法典英译在出版计划中除了印刷出版物之外,还应考虑线上版本的推出,以适应未来民法典修订及相关法律解释出台对条文适用带来的影响,在最大程度上促进民法典的域外传播及民法法律对外话语体系构建。

最后,译者注版民法典英译应该由高校法律翻译学者及教授团队书写,且应成为其分内之务。一般而言,法律译者往往处于“隐身”境地,职业伦理似乎更倾向于译者“自抑”(self-restraint)。在法教义学的视野内,作为法典译者的法律翻译学者和教授身份特殊,机遇难得,可借助“学案式”翻译和“深度翻译(thick translation)”理念,规范法典翻译的学术标准,亦可为国内逐渐起步的法律评注贡献译者劳力和智慧。但实现此愿景仍需法律职业共同体的支持和认可,以及翻译发起机构官方的制度、项目和待遇保障。“仓廪实则知礼节,衣食足则知荣辱”,对于这句古语,清末修律主事沈家本先生在网罗法律翻译人才时体会最深,不惜在修订法律馆采用薪资倾斜(甚至薪俸倒挂)作为激励的办法,使一线法律译者能够安心翻译细事,助力法律馆的事业。

三、结语

中国具有长久的法典翻译传统与实践。但是现代意义上的民法典外译(包括少数民族语言文字译本)特别是受众最广的英译实践仍在摸索中前行,亟需方法论的指导和具体操作规范。法教义学历史悠久,是传统大陆法系法学的思想内核,其法律评注传统具有深厚积淀,亦为我国民法典评注广泛吸收借鉴。有了法律评注,法典冰冷的条文才能变成有温度的法律规范。同理,民法典英译本也可能因为专业个性化和学术化兼备的译者注而脱颖而出,为目标读者所接受和推崇。法教义学视阈下民法典英译实践可借助“译者注”形式增加译本可读性与学术性。民法典英译努力及译文本身并不具有终极目的与价值。任何专业性和学术性翻译及译者注的价值更多是在为后继者和专业领域研究者减轻翻译和外文资料检索带来的额外负担,也可以说是“为他人做嫁衣裳”。伴随我国民法典的颁布、适用与未来可能的修订,法典英译也必然是一个动态过程,伴随译文而生的译者注也必然要随之进行补充、删节与细节调整,相关策略探讨不会停滞,只会更加科学、理性和深入。在法教义学视阈之下,译者注版民法典英译为高校法律翻译学者及教授的分内之责,译者肩负对本土固有和继受法学知识的梳理、释义与传播重任,“译者注”策略选择亦可体现大国法治自信与译者历史担当。

[1]张生:《中国近代民法法典化研究》,中国政法大学出版社2004年版,第1页。

[1]张生:《中国近代民法法典化研究》,中國政法大学出版社2004年版,第206页。

[1]舒国滢:《战后德国法哲学的发展路向》,载《比较法研究》1995年第4期。

[1]卜元石:《德国法律评注文化的特点与成因》,载《南京大学学报》2020年第4期。

[1]贺剑:《法教义学的巅峰——德国法律评注文化及其中国前景考察》,载《中外法学》,2017年第2期。

[1]贺剑:《法教义学的巅峰——德国法律评注文化及其中国前景考察》,载《中外法学》,2017年第2期。

[1]卜元石:《德国法律评注文化的特点与成因》,载《南京大学学报》,2020年第4期。

[1]刘智慧:《<民法典>第10条中“习惯”的界定——以我国台湾地区为参照的比较分析》,载《海峡法学》2020年第4期。张志坡:《民法法源与法学方法——<民法总则>第10条的法教义学分析 》,载《法治研究》2019年第2期。

[1]陈甦:《民法总则评注(上册)》,法律出版社2017年版,第35页。

[1]石佳友:《民法典的法律渊源体系——以<民法总则>第10条为例》,载《中国人民大学学报》2017 年第4期。

[1]戴永盛:《瑞士民法典》,中国政法大学2016年版,第1页。

[1]戴永盛:《奥地利普通民法典》,中国政法大学2016年版,第4页。

[1]梅仲协:《民法要义》,中国政法大学出版社1998年版,第1页。

[1]张法连:《英美法律术语汉译策略探究》,载《中国翻译》2016 年第2期。

[1]张生:《王宠惠与中国法律近代化——一个知识社会学的分析》,载《比较法研究》2009年第3期。

[1]张法连:《法律翻译中的机器翻译技术刍议》,载《外语电化教学》2020年第2期。