软基加固施工技术在市政道路施工中的应用

2023-12-06詹宏伟

詹宏伟

(广东省水利水电第三工程局有限公司,广东 东莞 523728)

0 引言

我国沿海城市存在大量的软土,其物理力学性能较差,大多呈流塑状。在软土地区修建市政道路,需重视地基处理。如果软土地基加固措施选择不当或施工质量控制不合理,路基在车辆荷载作用下容易出现塌陷、失稳等问题,给行车安全带来了较大隐患。同时,目前施工单位在制定软土地基施工方案时,大多是参考借鉴临近项目,对不同加固措施的质量控制要点理解不深入,且不重视相关理论计算。因此,进一步研究市政道路中的软土地基施工要点意义重大。

1 软土地基加固措施

不同专业领域对软土地基的定义不完全相同,在市政道路建设期间,淤泥、泥炭、杂填土、饱和软黏土等均可视作软土。软土的抗剪强度低、可压缩性高、透水性差,在路基填土重力和车辆荷载反复作用下,容易出现承载力不足或沉降过大问题,影响行车安全性和舒适性,故需对软土地基及时处理[1]。根据《城镇道路路基设计规范》(CJJ194—2013),市政道路软土地基处理应坚持“预防为主、防治结合”的原则,结合道路等级、施工进度、投资金额等要求选择具体的加固措施。目前,市政道路常用的加固措施有换填法、强夯法、水泥搅拌桩、水泥粉煤灰碎石桩(CFG 桩)等,不同软基加固措施的特征对比见表1。

2 工程概况

2.1 建设标准

该文研究对象为某城市主干路,其全长2 500 m,起讫桩号为K0+000~K2+500,设计速度为40 km/h,建设标准为双向4 车道,路面为沥青混凝土路面,路基宽度全宽32 m,具体横断面组合为:4 m 人行道+3.25 m 非机动车道+0.25 m 路缘带+3.75 m 机动车道+3.5 m 机动车道+0.25 m 路缘带+2 m 中分带+0.25 m 路缘带+3.5 m机动车道+3.75 m 机动车道+0.25 m 路缘带+3.25 m 非机动车道+4 m 人行道。同时,道路以填方路堤为主,最大填高为6.5 m,最小填高为2.2 m(满足基本洪水位要求),且路基两侧边坡坡率均为1 ∶1.5。

2.2 地质条件

由勘察资料可知,道路地基土从上至下分别为淤泥质土、粉质黏土、粉土、中砂、强风化砂岩、中风化砂岩,对应的容许承载力分别为60 kPa、130 kPa、150 kPa、200 kPa、400 kPa、2 000 kPa。道路沿线的软土分布厚度为1~8.5 m,厚度不均匀。软土液性指数在1.3~1.5,塑性指数在18 左右,呈流塑状态,孔隙比>1,天然含水率较高,需对软土地基进行处理。

2.3 气候气象条件

道路所在区域为温带大陆性季风气候区,四季分明、光照充足、雨热同季、降水集中、历年平均降雨量755.6 mm。年降雨最多1 512.6 mm,最少只有396.6 mm。同时,区域内的地下水受降雨季节支配,雨季期间地下水位上升,旱季则逐渐降低,但整体变化不大,水位年变化幅度为1~2 m,动态变化较小。

3 软土加固施工技术要点分析

由于道路沿线的软土厚度分布极不均匀,如果全部采用同一种处治措施,会导致道路整体造价较高,甚至超出业主投资预算。结合临近项目的建设经验,建议对道路沿线的软土地基分段处治:当软土厚度<3 m,采用换填法处治;当软土厚度在3~6 m,采用强夯法处治;当软土厚度>6 m,采用水泥搅拌桩复合地基处治。

3.1 换填法

(1)施工准备。软土换填施工前,要先放样出换填范围,用白灰线标识。由于浅层软土多分布在沟塘路段,换填前要在路基两侧开挖临时排水边沟,将沟塘内的积水引出到路基外[2]。

(2)挖淤换填。利用挖掘机挖除沟塘内的淤泥,将其及时用自卸汽车运输至指定堆放位置。随后,分层回填砂砾,每次卸料量不宜过多或过少,可用“方格网法”控制,方格网大小结合路基宽度、换填厚度、自卸汽车装料量确定。同时,为了保证压实效果,回填材料的含水率取最佳含水率±2%,且每层回填厚度宜≤30 cm。

回填料可选择≥20 t 的振动压路机由两侧向路中心碾压6~8 遍,碾压速度控制在1.5~2 km/h,确保做到无漏压、无死角,且表面无明显轮迹。

(3)换填效果评价。软土地基的换填效果可用压实度K评价,可用式(1)计算。以K2+000~K2+100 段软土地基为研究对象,换填施工结束后,在换填区域内随机抽取6 个点(编号为1#~6#),利用灌砂法检测了不同位置的压实度,试验结果如图1 所示[3]。

式中,ρ、ρ0——回填料实测干密度和砂砾最大干密度(g/cm3)。

由图1 可知:换填区域内的不同位置压实度的平均值为92%,且均大于设计文件要求的90%,说明软土地基的换填施工质量良好。

3.2 强夯法

(1)夯击能选择。根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012),强夯法的有效加固深度d按式(2)计算[4]:

式中,α——土体修正系数;m——夯锤质量(t);h——夯锤落距(m)。

由于同一夯击能对不同土体的加固深度是不同的,故在道路强夯施工前要结合软土特性和分布厚度按式(2)反算出合理的夯击能,但一般不小于2 000 kN·m。

(2)夯击点布置。由于道路沿线地下水位高,夯锤落下产生的夯坑会出现积水。为了避免夯坑积水影响施工,需在道路两侧挖临时边沟,降低地下水位。软土地基划分为点夯和满夯两个阶段,夯点间距均为3.5 m,如图2 所示。需注意,强夯宜采用“跳打”方式,以免软土地基局部土压力过大,导致路基局部隆起变形。

图2 强夯夯点示意(十字表示主夯、方形表示满夯)

(3)夯击点布置。软土地基夯击完成后,应采用强度高、水稳定性好的碎石回填,含泥量不超过5%,严禁使用建筑垃圾或易膨胀、易溶性的岩石回填夯坑[5]。

(4)强夯效果评价。为了验证强夯法的施工效果,开展了静力触探试验,即利用液压千斤顶将带有圆锥形探头(双桥探头)的钻杆压入土层中,根据测量出的锥尖阻力qc和筒壁摩擦力fs,计算出土层的比贯入阻力Ps=qc+6.41fs,并按当地经验公式推导出各土层地基承载力的压缩模量。以K1+600~K1+800 段软土地基为研究对象,分析了其底层在加固前后的承载力和压缩模型变化规律,见表2。

表2 软土地基强夯前后力学性能变化规律

强夯施工完成后,该道路软土地基的基本承载力和压缩模量都有明显提升,提升幅度从上至下依次降低,说明施工质量控制较好。

3.3 水泥搅拌桩

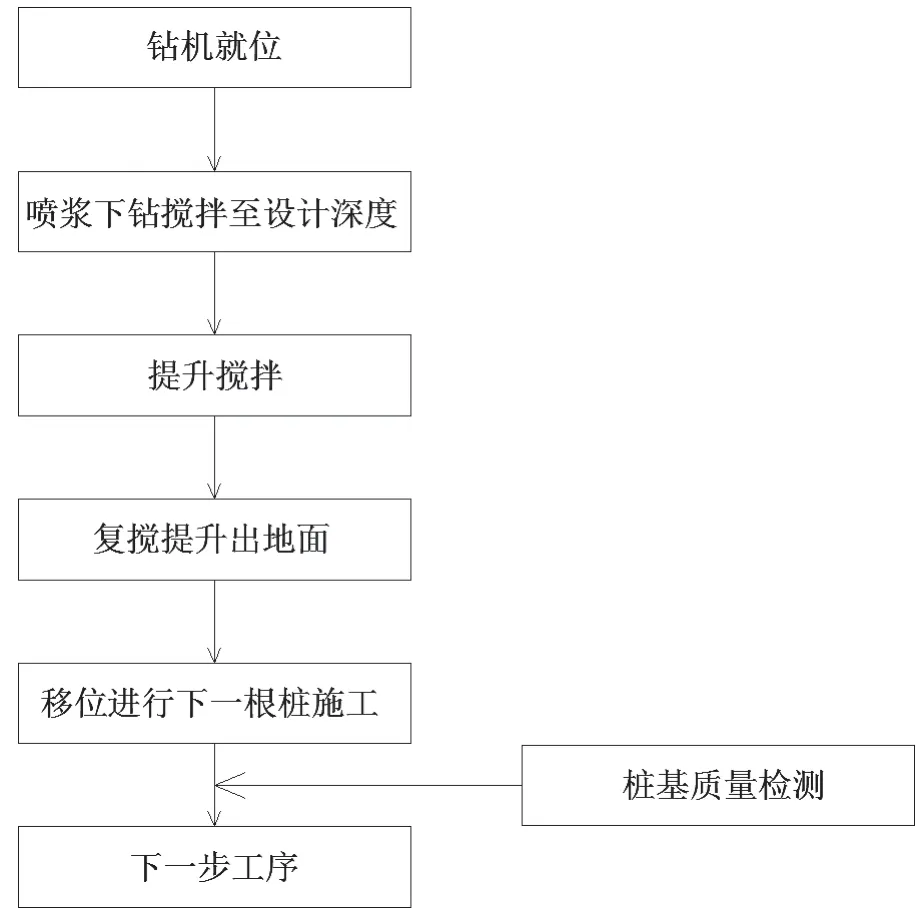

(1)施工工艺。该城市道路深厚软土段采用的水泥搅拌桩桩径为0.5 m,桩长取10 m,桩间距为1.5 m,平面布置为正三角形,其主要施工流程见图3[6],该文只针对关键工艺进行阐述。

图3 水泥搅拌桩施工流程

试桩:水泥搅拌桩属于隐蔽工程,对施工工艺要求高,在正式施工前要进行试桩且试桩根数≥3 根。通过试桩试验,可确定水泥浆配比、钻进速度、提升速度、泵浆压力等施工技术参数,并修正水泥搅拌桩的水泥掺量、设计承载力、几何尺寸等参数,经过监理工程师确认后方可正常施工。

水泥浆制备:水泥搅拌桩采用标号为42.5 的普通硅酸盐水泥,水泥掺入量为20%,水灰比为0.5。水泥浆制备时应严格按照设计配合比,确保制备好的水泥浆不得有离析现象,停置时间不宜过长。为防止水泥浆发生离析,应将水泥浆留在灰浆拌制机中不断搅动,直至送浆前再缓慢倒入集料斗中。对停置时间>2 h 的水泥浆应降低标号使用。

预搅下沉:在搅拌机启动之前,先检查冷却水循环是否能正常工作,确认正常后才能启动搅拌机切土下沉。在此过程中,要安排专职人员动态观察设备运行和地层变化情况,钻头下沉至设计标高后,立即停止下沉。

提升喷浆搅拌:先在水泥搅拌桩桩端搅拌喷浆至少30 s,在匀速(0.5~0.8 m/min)提升钻头,钻头一边旋转一边喷浆。当钻头距地表1 m 左右时,应减小钻头提升速度。为了使水泥浆在软土中均匀分布,建议对桩体复拌一次。

机具清洗移位:桩体施工完成后,输送水泥浆的管路中会残留部分水泥浆,需将其清理干净,并将施工机具移位至下一桩位。

(2)施工注意事项和常见问题。搅拌均匀性是影响水泥搅拌桩施工质量的重要因素,与水泥固化剂掺入量和搅拌次数密切相关,固化剂在桩身任意一点的掺入量除应满足设计的要求外,还应依据地质条件调整每一段的掺入量,以保证桩身强度和桩体受力的一致性,具体调整的原则如下:桩身上部浆量多、下部少;土层好的少、差的多;含水量高的多、低的少。

水泥搅拌桩的单程搅拌次数N可按式(3)估计[7]:

式中,z——叶片总数;h、b——叶片宽度和厚度(m);α——叶片与钻杆夹角(°);n1、n2——内外钻管的转速(转/min);v——钻杆提升或下降速度(m/min)。

水泥搅拌桩施工完成后,桩顶0.3~0.5 m 范围内,因上覆土压力较小,使土层变成蜂窝状,应对桩顶进行如理,处理的方法有两种:一是将桩顶质量较差的部分人工挖除;二是在桩顶1~1.5 m 的范围内进行二次喷浆搅拌,并人工修整。

此外,该文总结了水泥搅拌桩在施工期间常见问题的原因和处理方法,具体总结见表3。

表3 水泥搅拌桩常见问题分析

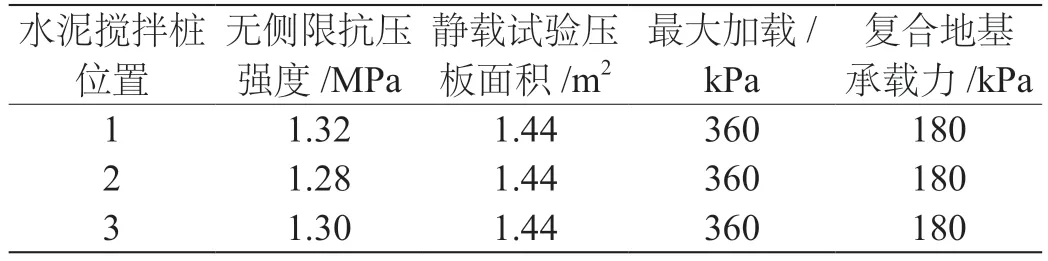

(3)施工效果检测。除了检测水泥搅拌桩桩体直径、桩间距、垂直度等基础参数外,从无侧限抗压强度和承载力两方面检测了水泥搅拌桩的施工质量。

该文随机抽取3 根水泥搅拌桩(编号为1#~3#),成桩28 d 后,在桩体的上、中、下三部分取3 个试样,开展无侧限抗压强度试验。同时,利用平板静力载荷试验测定复合地基承载力,试验过程按照《公路土工试验规程》(JTG 3430—2020),具体试验结果见表4。

表4 水泥搅拌桩试验检测结果

由表4 可知,试验结果表明:检测的水泥搅拌桩无侧限抗压强度平均值为1.3 MPa,复合地基承载力平均值为180 kPa,均满足设计文件要求,这说明水泥搅拌桩施工质量控制良好。

4 软土地基施工后沉降变化趋势

《城镇道路路基设计规范》(CJJ194—2013)中分层总和法计算软土地基沉降是基于各种假设条件,无法考虑应力历史对软土地基沉降的影响,与实际情况不符。该文利用有限元软件建立计算模型,分析了不同软土路段在加固前后的沉降变化规律。

4.1 计算模型建立

屈服准则:软土地基和路堤填料均是抗压不抗拉的三相物质,可用Drucker—Prager 本构来模拟其应力应变关系,具体表达式如下[8]:

式中,α、K——计算参数;σ1、σ2、σ3——最大主应力、中间主应力、最小主应力(kPa)。

边界条件:计算模型的左、右边界约束X方向位移,下边界为固定约束,X、Y、Z三个方面均不能变形,上边界为自由边界。

网格划分:计算模型用正四面体单元进行模拟,网格尺寸取1 m。同时,基于“对称性”原则,计算模型只取一半,共划分了869 个单元,966 个节点,见图4。

图4 软土路基计算模型

施工模拟:为了模拟路基的分层填筑,应用了生死单元功能,即先将路基部分的所有单元“杀死”,再预先设置计算步长,按施工顺序逐渐激活路基单元。

4.2 软土地基工后沉降变化

软土地基处治的目的是控制路基的工后沉降,以免路基在运营期间沉陷或路面出现大面积裂缝。对于快速路和主干路,一般路段、涵洞通道处、桥台与路堤相邻处的容许工后沉降分别取30 cm、20 cm、10 cm。

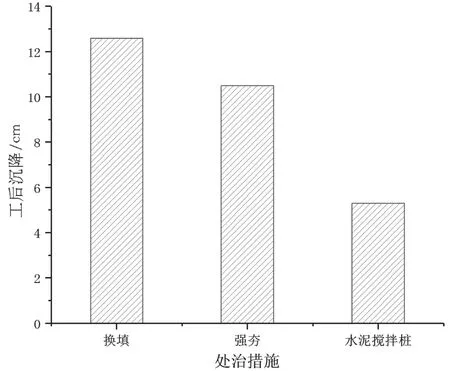

利用上述模型,分别计算了换填、强夯法、水泥搅拌桩处置前后的工后沉降变化规律,计算结果如图5所示。

图5 软土地基加固前后沉降

图5 计算结果表明:经换填、强夯法、水泥搅拌桩措施加固后,软土地基的沉降分别减少了12.5%、22.5%、63.2%,说明水泥搅拌桩对软土地基的处治效果最好。同时,不同路段软土地基经处治后的工后沉降均小于30 cm,满足规范要求。

5 结语

该文结合某城市道路详细探讨了粉土地基的判别、影响因素、常用处治措施及处治效果评价等,主要得到以下几方面结论:

(1)市政道路软土地基的抗剪强度低、可压缩性高,选择加固措施应遵循“预防为主、防治结合”的原则。

(2)换填法要严格控制回填砂砾料的回填厚度、压实机械重量、压实变数等参数,且可用压实度评价其施工质量。

(3)强夯法处治软土地基要先确定夯击能和夯击点,点夯一遍、满夯一遍,可以根据基本承载力和压缩模量评价施工质量。

(4)水泥搅拌桩的关键施工流程包括水泥浆制备、预搅下沉、提升喷浆搅拌、机具清洗移位等,成桩28 d后要检测其无侧限抗压强度和复合地基承载力。

(5)市政道路软土地基经换填、强夯法或水泥搅拌桩加固后,工后沉降都有明显下降。