汉江六种底栖性鱼类感应流速比较分析

2023-12-05陈媛媛王晓臣王华邢娟娟吕彬彬

◎ 文/陈媛媛 王晓臣 王华 邢娟娟 吕彬彬

为研究鱼类感应流速的差异性及其决定因子,为过鱼设施的设计提供基础数据支撑,团队利用自主设计的鱼类游泳测试水槽,采用“流速递增法”对瓦氏黄颡鱼、大鳍鳠、圆尾拟鲿、叉尾鮠、黄颡鱼以及鲇六种底栖性鱼类的感应流速进行了测定,并基于研究结果,提出在过鱼设施设计过程中应充分考虑不同过鱼对象之间感应流速的差异以及过鱼对象发育阶段,为过鱼设施设计等提供理论与数据支撑。

随着河流水能资源持续开发利用,人类活动对河流水生生态的影响日益增大,为了尽可能减少工程设施给水生生态带来的负面影响,修建过鱼设施、恢复河流生态纵向连通性已成为当前生态修复的研究热点之一,鱼类游泳行为特征的趋流性研究是鱼道进口以及鱼道流速设计的关键参数。

鱼类行为学的趋流特性是指鱼类在一定水流条件下根据水流的变化不断调整自身的游速和游向,使自身保持顶水逆流游泳状态或长时间停留在某一特定位置,是鱼类一种重要的趋性。目前研究者通常采用感应流速和喜爱流速两种指标对鱼类趋流特性进行研究,其中感应流速是指鱼类对水流变化刚刚产生反应开始调整自身状态使自身保持顶水逆流状态的流速值,感应流速分为绝对感应流速和相对感应流速。

本研究通过对汉江干流六种底栖鱼类的感应流速测定并进行比较分析,充实了几种鱼类感应流速的数据库,填补相关空白;进一步探讨相同栖息水层不同鱼类感应流速的差异性以及环境适应性,为后续过鱼设施设计以及有关鱼类游泳能力机制的大数据研究提供一定的基础数据。

一、材料与方法

(一)试验材料

为了降低驯化对试验结果的潜在影响,试验对象全部为自然种群,试验对象捕捞方式为笼网和刺网,试验前暂养时间控制在3h内,并循环加水和增氧,使试验对象达到较佳活力状态。

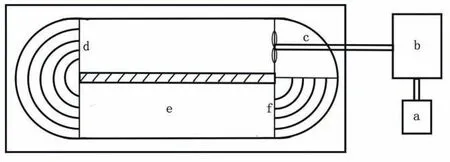

(二)试验设备

本试验测试设备采用自主设计鱼类游泳能力测试水槽(见图1),测试水槽长度为2.5m,宽度为1.0m,高度0.5m,整个试验水槽放在一个相对较大的水箱内,试验水槽和水箱内充满水,外部连接可以调节转速的电动机,使用变频器调节电动机转速,从而进一步调节试验水槽内的水流速度。试验水槽一侧为水箱,另一侧为实验舱,电动机螺旋桨在水箱一侧,通过螺旋桨转动调节水流速度,水流通过整流器进入实验舱,整流器可以使实验舱内的水流达到相对均匀流场状态,在实验舱下游设置拦网,用来阻拦试验对象。

图1 感应流速装置示意图

(三)试验方法

感应流速可以用绝对感应流速(cm/s)和相对感应流速(BL/s,BL为鱼体长)表示,绝对感应流速即测试试验产生的测量结果,相对感应流速则对数据进行转换,为绝对感应流速与鱼类自身体长的相对值,以消除体长对感应流速测量值的干扰。

试验采用Brett“递增流速法”。试验用水均为引自山涧流水(沉淀处理),水温(21±1)℃,溶解氧(6.5±0.5)mg/L,通过多次预试验确定将暂养时间不超过3h的试验对象放置于实验舱中,试验对象头部指向与测试水槽水流方向保持一致,适应15min后,启动电动机并通过变频器逐渐提高其转速,使水流速度逐步增大,直到测试试验对象转动身体方向开始逆水顶流。

(四)数据处理

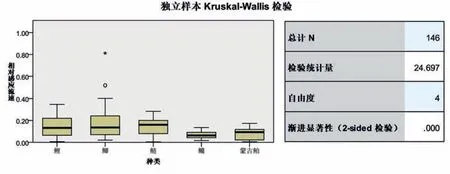

利用LS300-A流速仪对实验舱水流进行标定,用Origin9.1软件建立实验舱水流速度(Y)与变频器频率(X)之间的线性关系式(见图2):y=3.25x-3.02(x>0,y>0,R2=0.996)。根据线性关系式来间接确定试验对象的感应流速。采用双变量相关分析(Bivariate Correlation)检验6种底栖鱼类感应流速与各自体长之间的关系。由于本试验样本数据未通过方差同质性检验,故采用多个独立样本的非参数检验(Kruskal-Wallis)分析6种底栖鱼类之间的感应流速差异。数据的统计分析采用SPSS 20.0统计软件进行,采用平均值±标准差(SD)的形式表示统计结果,α=0.05。

图2 流速与频率关系

二、结果与分析

(一)感应流速结果与分析

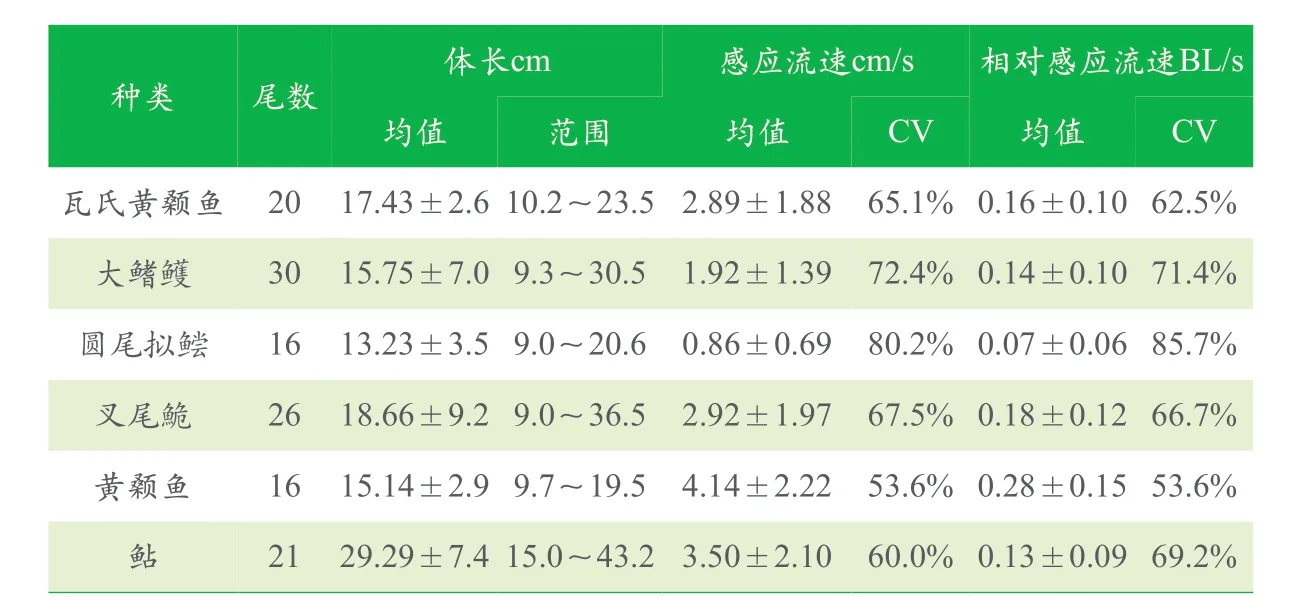

利用频率与流速的关系方程推算出6种底栖鱼类的感应流速范围为(0.86±0.69)cm/s~(4.14±2.22)cm/s,其中圆尾拟鲿对水流的变化最为敏感,其次是大鳍鱯、瓦氏黄颡鱼、叉尾鮠、鲇和黄颡鱼,黄颡鱼的感应流速为圆尾拟鲿感应流速的4.8倍。相对感应流速的范围在(0.07±0.06)BL/s到(0.28±0.15)BL/s;其中圆尾拟鲿对水流变化最为敏感,其次是鲇、大鳍鱯、瓦氏黄颡鱼和叉尾鮠,黄颡鱼的相对感应流速最大,黄颡鱼相对感应流速为圆尾拟鲿相对感应流速的4.0倍。变异系数CV显示,相对感应流速统计结果的离散程度稍优于感应流速。表明相同栖息水层的不同鱼类的感应流速以及相对感应流速均存在较大种间差异。详见表1。

表1 不同鱼类感应流速结果表

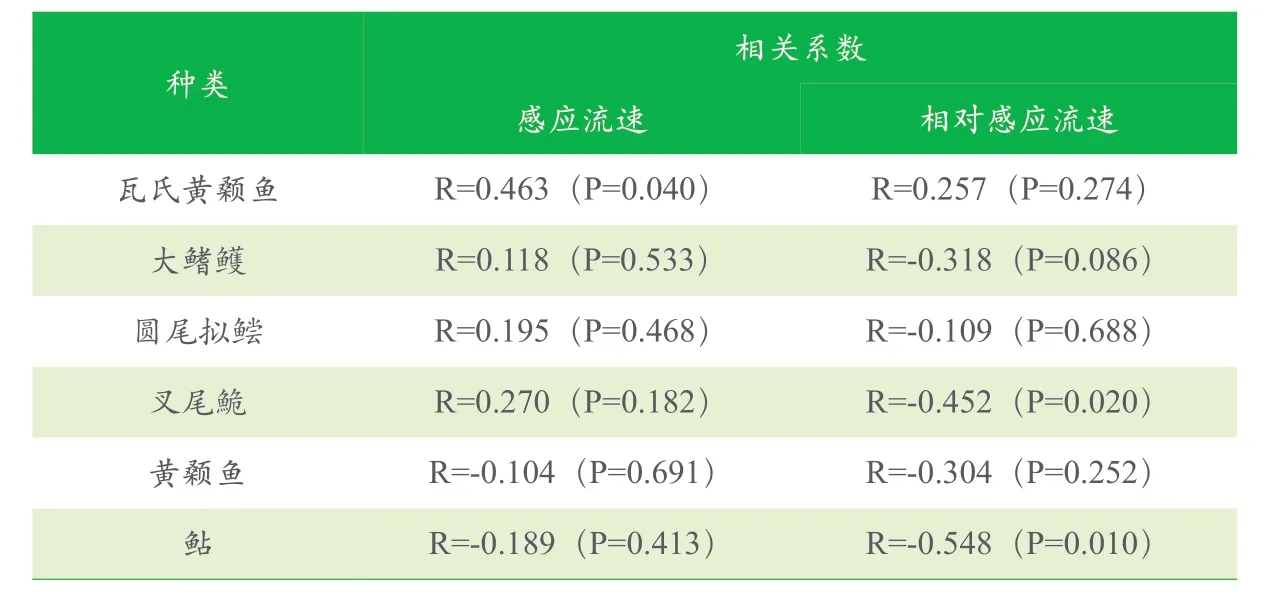

(二)体长与感应流速相关性分析

通过体长与感应流速以及相对感应流速的双变量相关分析结果显示,6种底栖鱼类体长与感应流速以及相对感应流速的相关系数均较低,相关性较差(见表2);表明相同栖息水层的不同鱼类体长与感应流速以及相对感应流速均不存在明显相关关系。

表2 不同鱼类体长与感应流速相关分析结果表

(三)不同鱼类相对感应流速差异分析

采用多个独立样本的非参数检验(Kruskal-Wallis)对6种底栖鱼类的相对感应流速差异性分析结果显示(见图3),相同栖息水层不同鱼类的相对感应流速种间差异极显著(P<0.01)。进一步对不同鱼类相对感应流速多重比较分析表明(见表3),圆尾拟鲿以及黄颡鱼与其他4种鱼类的感应流速种间差异明显,其中圆尾拟鲿对水流变化表现出高度的敏感性;黄颡鱼对水流变化的感应能力相对最差;鲇、大鳍鳠、瓦氏黄颡鱼以及叉尾鮠等4种鱼类相对感应流速种间差异不显著。

表3 不同鱼类相对感应流速多重比较结果表

图3 独立样本Kruskal-Wallis检验图

三、讨论

本研究测定了6种底栖性鱼类的绝对感应流速以及相对感应流速,试验结果表明相同栖息水层的不同鱼类的感应流速存在种间差异,这与一些学者研究论述的多种鱼类感应流速均为0.2m/s有所不同。相关研究结果表明鱼类依靠侧线系统感觉栖息地周围环境的水动力学特征及其变化,鱼类侧线系统以神经丘为基本单元,神经丘分为侧线管神经丘与体表神经丘,神经丘通过感觉细胞来感应栖息地周围环境水动力学特征的变化,但侧线管神经丘与体表神经丘感觉细胞的数量与形态以及分布位置均存在一定的差异,感应流速产生差异的原因应该是由于不同种鱼类侧线系统的分布位置以及感觉细胞的数量等差异造成。同时,本研究测试鱼类对水流变化的敏感程度普遍高于有关学者对多种鱼类幼鱼感应流速的测定结果,可能进一步表明鱼类不同种类之间的感应流速存在种间差异,且成鱼对水流变化的敏感程度高于幼鱼;产生差异的原因同样与侧线管神经丘有关,可能是幼鱼的侧线系统神经丘感觉细胞发育不够完善,对水动力学特征的变化相对不敏感。

相关分析结果表明6种底栖鱼类的体长与感应流速以及相对感应流速均无明显相关关系,这与部分学者的研究结果相一致;但与三峡大学化学与生命科学学院王博等对白甲鱼、光倒刺鲃幼鱼感应流速分析认为白甲鱼与光倒刺鲃的感应流速与体长、种族都有显著关系不一致;产生这种差异的原因可能为幼鱼和成鱼的发育程度差异所致,同时进一步表明测试对象不同的发育阶段对过鱼设施的参数设计存在影响。

多个独立样本的非参数检验(Kruskal-Wallis)结果表明,相同栖息水层的鱼类的相对感应流速种间差异显著,6种底栖鱼类中圆尾拟鲿对水流变化最为敏感,其次是鲇、大鳍鳠、瓦氏黄颡鱼、叉尾鮠以及黄颡鱼;相关研究表明鱼类感应流速与其生活习性有关,试验鱼类通过感觉栖息环境周围的震动源来对自身的游泳行为或者索饵行为等进行判断,有洄游习性的鱼类对水流变化相对敏感。然而6种底栖鱼类均为定居性鱼类,故觅食等生活习性可能成为制约感应流速的关键因素之一,但决定感应流速的关键因素还需进一步深入研究。

感应流速是过鱼设施设计的关键参数,根据本试验研究结果,在过鱼设施设计过程中应充分考虑不同过鱼对象之间感应流速的差异,以及用于测试的过鱼对象发育阶段,以达到不同过鱼对象可以辨识鱼道池室主流方向以及满足鱼道入口诱鱼的目的。