从“学科茧房”到“破茧而出”:法学学科融合的逻辑理路与应然选择

2023-12-04杨博文

杨博文

(南京农业大学人文与社会发展学院, 南京 210095)

社会科学中学科的划分,使得不同学科的边界感与日俱增,在日常教学实践中,高等院校教师授课内容和学生对专业知识的掌握理解,越来越多地被学科专业所引导,从而将自己的知识桎梏于像蚕茧一般的“学科茧房”当中。厚实的学科茧房构筑了不同学科相互交流的壁垒,使得各个学科之间,甚至是同一学科不同专业之间“各自为政”成为孤立者。学科茧房的现象在法学学科表现得尤为明显,早前就有学者提出了“饭碗法学”的表述[1],也即在法学规范话语体系下,很多法律人将法学理论作为封闭性知识,以此体现知识付费的一种方式,并且在学科交叉方面也表现为融合度不足,阻碍了法学学科的发展。法学作为社会科学的重要组成部分,涉及我国社会经济发展的方方面面,学科茧房只能使这层学科壁垒越来越难以打破,从而造成学科知识体系单一,成为一种私域范围内的学科崇拜和学科孤岛,无法在学术共同体语境下与其他学科进行对话。

因此,应当实现法学学科的“破茧而出”,明晰法学学科融合其他社会科学以及自然科学的逻辑理路,形成诸如“法商结合”“文法融合”“计算法学”等创新学科模式。同时,在法学跨学科研究中,真正实现在主学科基础上衍生出分支学科,进而实现社科法学与领域法学的递进关系[2]。中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强新时代法学教育和法学理论研究的意见》,其中便指出对法学学科体系进行优化,通过不断创新法学学科专业内容,有效建立自主设立与学科交叉的学科专业建设创新路径,这也是我国法学学科建设的应然选择。

一、 我国法学学科茧房形成机理与学科融合的时代诉求

在知识付费的时代,专业技术能力成为就业市场、科学研究的关键性考量因素,扎实的技能能够使学生们在职场中更快的发展。但是,从社会科学的角度看,虽然各个学科在研究的对象、内容、方法方面存在一定差异,但是从学习思路、解决问题的逻辑性来看,还是具有很强的共通性的。

1. 我国法学学科茧房形成的机理

学科茧房是形容专业知识的不断摄取导致知识桎梏于某一学科领域的现象,使得学科之间存在泾渭分明的壁垒。但是,在社会经济发展过程中,不同学科之间在研究方法、内容等方面也具有一定的共通性[3]。从法学学科来看,会利用规范分析方法、文献分析方法、案例分析方法等对当前社会经济发展过程中的法学现象进行分析和论证。同时,法学学科也将实证分析方法作为基本研究方法,通过计量经济模型的运用来对司法大数据进行分析,进而得出结论。不难发现,法学研究的分析范式、研究方法与经济学、社会学、管理学具有一定的共同性,从本质上看,很多社会科学研究的术语、解释以及所涉及的基本概念甚至是基础理论都是相通的[4],例如,法学中有关产权的理论与经济学中的科斯定理就有交叉。但是,在法学的学科发展过程中,法学学科的用语表述等非通用性却又泾渭分明地排除了与其他学科融合的态势,这就构筑起了法学学科壁垒和学科边界。高等院校在学生的课程学习编排方面是具有充分考量的,综合性院校一般会设置通识课,使学生们能够掌握除了本专业外的一些普遍性知识,让学生的综合素质得到提升。而具有明显特点的专业类院校,例如:财经类院校、农林院校等则还会增设一些学校特色专业的通识课,其目的就是为了增加学生们将本专业与学校特色专业相互交叉融合。不过,从部分高校学生的听课状况来看,其效果并不理想,学生心理上一般认为其他课程“与我无关”,不够重视,由此进一步加剧学科茧房的不断形成。

就法学学科来看,不论是从事专业研究的教师还是接受知识的学生,很多将专业性知识看作是一种封闭性、排他性的壁垒[5]。因此,有学者就提出了“饭碗法学”的概念,从法学学科内部来看,研究经济法的学者不能涉及行政法领域等类似的心理出现,使得法学教育、法学研究的创新性不足。从某种意义来看,法学学科并非是特立独行的,其与其他社会科学的联系紧密,法学的知识体系也要与其他社会科学的学科相互融合,以此服务于经济社会发展,保护社会秩序和正义价值的实现。学科茧房的不断累积从一方面看,将导致学科之间的割裂越来越严重,进而阻碍学科的创新,如果长期以来仅接受单一学科某一方面专业知识的冲击和灌输,那么,就会让知识陷入僵局和故步自封的境地,所得出的研究结论也将不具有全面性和科学性。从另一方面看,如果能将学科定势思维打破,让学科研究“破茧而出”,则会使研究延伸至社会经济系统的各个方面,在提供政策建议、开展教育教学方式方面也将更具有科学性和合理性。

2. 我国法学学科融合的时代诉求

新时代对新文科建设提出了新的要求,明确了学科建设的具体方向和创新模式。对于法学学科的发展,我国发布了《关于加强新时代法学教育和法学理论研究的意见》(以下简称《意见》),回应了法学学科发展新的时代诉求。

首先,新文科建设要求法学学科要自主设置并引导新兴学科专业。新时代出现了更多的新鲜事物,例如,数字经济的发展推动了计算法学的创新和实践,气候治理进程推动了气候法学的发展和创新,人工智能和生物技术创新催生了科技法学的完善等。新时代要求法学学科必须要打破故步自封的学科茧房,立足中国特色社会主义法治体系,将法学传统学科作为基础,形成以宪法为统领,以部门法为核心,以“法学+”其他学科的方式创新发展法学的学科体系。与此同时,各部门法之间的界限也将被打破,实现法学二级学科内部的交叉融合[6]。《意见》中还提出,坚持依法治国和依规治党有机统一,加强纪检监察学、党内法规学学科建设。并且,法学学科是社会科学中的组成要素,新时代不仅要求法学学科与其他社会科学(例如,经济学、社会学、管理学、统计学等)进行交叉融合,同时还赋予了法学学科与自然科学(计算机科学、工学、农学、医学等)融合的使命,从人才培养来看,新时代呼吁具有多学科背景的复合型法律人才[7]。

其次,新时代要求法学学科逐步提升国际化水平。学科茧房的产生一方面是学科内部的知识沉淀,另一方面是学科国际化水平较低[8]。国际法学是法学的二级学科,主要研究有关条约法、协定法、国际习惯法及区域国别法的内容。因此,为了实现我国法学学科的国际化水平,《意见》中指出,应当不断完善涉外法学相关学科建设,并支持国际法学发展为一级学科,下设国际经济法学、国际组织法学、国际环境法学等二级学科,从国际层面培养服务于世界经济和国际社会的法律人才。这就要求法科生不仅要掌握外语、第二外语,同时要求学生打破学科茧房和专业壁垒,将法学、外语作为基础性工具,融合世界经济与政治,实现学科体系的国际化水平有效提升[9]。

最后,新学科建设催生法学研究方法和研究范式的创新。新学科是在传统学科基础上发展起来的具有跨学科和交叉融合特点的学科,这些学科就不能仅通过传统的单一学科研究方法开展学术研究工作,而是应当将现有法学学科研究方法作为基础[10],探索建立新的研究范式,例如,用经济学的研究方法去思考和剖析法学领域面临的现实问题,寻找新的研究增长点。如何创新法学研究方法,是法学学科建设的重中之重。我国法学学科正处在从学科茧房传统的研究范式向现代的跨学科交流急剧转型时期,经济社会所面临的问题在变,分析范式在变,理论框架在变,工具模型也在变,这就要求法学学科必须在变中求变,以此从治理型法学学科设置向回应型法学学科设置转变[11]。

二、 我国法学学科知识壁垒及其与其他学科融合的现实困境

新时代发展诉求和新文科建设目标,为法学学科“破茧而出”提出了更高的要求。但从目前来看,我国法学学科与其他学科融合面临前所未有的挑战。比如,在实践教学中,培养方案中涉及“法律”的课程偏多,比较法研究的视野不够开阔,选修课的设置过于分散,法学二级学科间的整合以及法学一级学科和其他学科之间的交互不足等[12]。

1. 法学学科的规范话语与其他学科研究范式的碰撞

法学研究实际上贯穿于所有学科当中,因为不论是自然科学还是人文社会科学领域,都有相关的立法作为保障,因而法学研究也就与其他学科密不可分。但是,法学侧重于规范研究,也即通过法言法语论证和分析法律事实,抑或解释立法、执法和司法过程,在研究范式上既不同于自然科学以实验为基础的研究,也不同于社会科学以实证经验为基础的研究,同时与人文学科以文本语料为基础的研究也大相径庭[13]。这就意味着法学研究与其他学科研究之间存在较大的碰撞。这种碰撞在研究范式和研究结构中形成了彼此独立、不可逾越的鸿沟,具象表现为法学教学研究的固定体例。法学学科在研究规范话语中超脱了朴素的语言习惯,具象表现为通过专业术语解释法律问题,使其他学科在解析相关学科法学研究内容时无法有效介入,彼此之间产生了剧烈的学科碰撞,进而形成了厚重的学科茧房。

因此,法学学科在学科融合中面临的一个挑战,就是如何在法学研究的深度和广度之间找寻一个支点,平衡学科专业的规范话语,找寻跨学科交流的共同话题语言,进而实现法学学科教学科研深度和广度的共生。从学科专业深度上看,在领域法研究中的确能够深入到该领域的具体研究方面,但是更加需要扩大研究视角,亟待从一个更大的背景对该领域的学科内容进行考察。法学学科创新所面临的最大瓶颈就是缺少从跨学科、跨领域的角度创造新的法学研究方法和专业知识[14]。

从教学实践来看,多数法科生立志从事法学相关专业,例如,去检察院、法院和各大律师事务所工作。因而一些学生关注法学学科的课程和知识体系,而忽视对其他课程的学习,并以考取司法考试证书作为大学毕业的重要目标之一。虽然学科专业功利主义的想法于就业市场而言具有一定帮助,但是却限制了学生在就业市场中的选择[15]。如果在教学实践中就通过讲授跨学科的知识让学生在不同领域感受专业的魅力,可能会减少学生就业选择单一的困境。对于法学学科而言,挑战在于如何使法学研究和教学能够真正的实现多学科融合、跨学科交流的明显效果,而不是假设每个人都是喜欢并只愿意钻研法学。法学学科贯穿了经济社会发展的全过程,同时也形成了14门核心和主干课程,因此,现阶段面临的挑战就是应当怎样以法学学科为主体,开展跨学科的交叉研究和互动交流,这是一个积极地挑战,对提升学科专业的广度和学科专业的深度均能够发挥重要的作用[16]。

2. 法学跨学科研究的工具性制约因素

法学学科研究主要以规范分析为主要方法,通过法教义学的分析,诠释法学运行的基本逻辑。但是,从部门法的实践中可以看出,法学规范的相关内容与经济社会各方面联系紧密,如果仅通过规范分析和价值分析等方法,无法实现学科的融合目的,将会造成学科内部体系故步自封,越发展越狭窄,进而形成厚实的学科茧房[17]。从工具角度看,其他社会科学的研究工具众多,例如,经济学通过计量经济分析工具对宏观数据和微观数据进行分类整理,建立经济学模型,以实证分析方法解决具体问题;管理学则通过制作量表,以社会调查和问卷、访谈等方式实现对典型案例的分析和讨论,进而得出确切可靠的结论;社会学通过田野调查的方式访问调查对象,从而获得一手数据,对社会现象提出具有针对性的政策建议[18]。将上述几个学科的研究方法与法学研究方法进行比较就可以发现,法学研究停留在表面和理论分析,研究工具也较为单一,这就造成法学研究无法直击现实中的问题,产生司法实务和理论研究相互脱节等现象发生。这严重制约了法学作为一门社会科学在学科发展中的地位和重要作用。

法学基础理论和学科的研究一定要深入,这是我国夯实法学学科体系的必然之路,但是,新兴法学规范领域的出现也需要创新研究工具来提升学科研究的广度。现阶段,我国法学研究工具仍面临一些问题,一方面,法学研究工具和方法亟待与其他学科借鉴和融合。计量经济学、社会调查方法等研究工具和方法的选择和使用需要借助模型实现,具有较强的数理基础和计算机软件运用能力,但现有法学学科发展中缺乏相关课程,这就造成法科生在分析问题的能力建设方面欠缺[19]。另一方面,从研究架构看,法学学科侧重规范分析和理论研讨,缺少实证研究基础。例如,针对司法实践中的一些问题,未曾尝试提出假设、搜集相关数据,进而用数据模型来验证假设,终而提出相关司法政策建议;又或者从语料角度着手,缺乏对裁判文书的整理和分析,进而运用机器学习等先进方法,分析司法裁判中的具体领域困境。以上这些均为法学学科在工具创新性方面应当不断提升的内容,同时也是打破学科茧房,真正实现学科融合的重要抓手。

3. 法学跨学科研究在国别问题中的局限性

从法系上看,大陆法系和英美法系是当今世界的两大主要法律体系,那么在法学研究和法学教育体系中就存在以区域国别划分的现象。囿于国别研究中的语言障碍、法系障碍以及范式障碍,我国在法学跨学科研究中就无法充分打破国别区域限制[20]。

首先,从语言工具上看,世界各国的语言各不相同,我国在国别研究中多关注涉外法学发展的相关研究,但是受限于语言工具的运用,针对涉外法语言学研究的关注仍然不够。因此,法学跨学科研究应当不断突破现有国别研究瓶颈,从外延拓宽的视角解读国际公约、多边、双边和区域协定中涉外法律文本语言规范,进而能够更精准的解读涉外法律法规。其次,从世界各大法系上看,我国已经充分分析了大陆法系国家和英美法系国家的法律规范,而且已经形成了比较法学的研究体系[21]。但是,鲜有关注不同法系国家法学跨学科研究的模式、方法,也就是说,从横向研究的角度亟待从不同法系国家法学跨学科研究的内容进行深入分析。最后,从研究范式和工具上看,很多国外法学研究都非常重视实证研究方法,通过运用国际社会调查和数据分析的手段,对立法的社会效果、执法中的裁量权以及司法中的资源配置进行系统的分析,有效地将实证研究方法融入法学研究中,使实证经验的结果反哺理论研究,具有一定的说服力。我国在实证研究过程中,对研究范式和工具的创新不足,同时以国际社会调查的方法开展研究缺少现实基础,使得我国实证法学研究受到一定限制[22]。因此,我国法学跨学科研究在国别问题中存在一定的局限性,亟待打破法律文本分析中的语言障碍,同时,也需要在不同法系国家、不同研究方法中探讨我国法学跨学科融合的话语体系。

三、 国外法学学科交叉融合的逻辑理路与经验考鉴

国外一些国家在法学学科交叉融合方面具有一些典型经验,很好地规避了“学科茧房”的形成路径,以美国芝加哥大学、荷兰瓦格宁根大学为例,充分体现了法学与其他学科之间交叉融合的发展态势。

1. 明确主学科地位及其与跨学科的融合关系

芝加哥大学的法经济学学科非常具有创新精神,在教学研究中能够很好地处理主学科和跨学科之间的关系。芝加哥大学法经济学学科是以法学作为主学科,也就是在培养学生的课程设置上,将法学的主干课程作为基础课,同时加入很多经济学的必修课程,也包含有关经济学分析工具和方法的课程,任何法经济学学科下不同研究方向的学生们均能够学习政治经济学(外部性和产权、责任和契约)、社会经济学(种族歧视及犯罪)、一般均衡理论、理性预期宏观经济学、计量经济学中的联立方程模型、持久收入假设消费函数模型等,并且整合了法学院、经济学系以及布斯商学院的教学人员。Law and Economics期刊是芝加哥大学继American Economic Review、Political Economics之后发行的具有权威影响力的经济学期刊,刊载的许多文章均明确了法和经济学的关系,并将经济学的分析工具运用到法学现象的分析当中,同时衍生出了金融法经济学、法理经济学、规制经济学等不同的方向。也就是说,芝加哥大学在法学学科融合和创新的过程中,形成了将法学作为主干学科,在此基础上有效融合经济学的分析范式[23]。

一方面,从教学的角度看,芝加哥大学采用“核心课程+方法课程+选修课程”三位一体的设置模式。核心课程的学习集中于法学的基础理论课程,包括各部门法的学习。方法课程设置了统计模型与方法和计量经济学,为同学们以经济学分析工具论证法学问题奠定了基础条件。而选修课程的设置则会根据不同的专业方向,设置法理经济学分析基础类选修课、规制经济学基础类选修课以及方法类更深层次的法计算科学选修课等,满足学生研究过程中的多元诉求[24]。从法学研究培养体系上看,芝加哥大学设置了过程性硕士项目,也即博士候选资格的学生如若无法完成学业可以转为硕士,类似我国的“硕博连读”规则。另一方面,从学术研究看,芝加哥大学在法律经济学研究中衍生出以法学为主的研究方向和以经济学为主的研究方向两条支线,在以法学为主的研究方向中将法学核心课作为基础,用法学方法解释经济学问题。而以经济学为主的研究方向中将经济学核心课程作为基础,通过计量经济学模型解释法学问题[25]。因此,明确主学科地位及其与跨学科的融合关系对于“法学+N”的跨学科研究模式非常重要。

2. 围绕院校特色创新跨学科教学科研体系

荷兰瓦格宁根大学是全球著名的农业类院校,在生态学、农业科学和生命科学等专业领域享有盛誉。正是基于院校的专业特色,学校将农业和其他学科做了进一步融合,根据院校的强势学科,形成了多个别具特色的创新专业,并不断丰富培养体系。例如,瓦格宁根大学设置了社会公共健康、食品安全以及海洋生态系统管理等专业[26]。在学生的培养体系方面,瓦格宁根大学将农业相关特色专业的学习贯穿本科生的课程设置之中,在入学之初,使学生能够对农业领域的专业内容有初步的了解,进而选择自己感兴趣的方向继续深入研究,形成不同的研究方向。学校结合强势专业特色,例如,在食品科学工程方面,通过统合食品监督与管理、食品安全法、食品添加剂标准等课程的设置,将食品安全作为一门特色专业,既要求学生掌握工学学位所具有的知识技能,而且要求学生要对食品安全相关法律、法规和标准熟记于心,学生在未来可以在食品质量监督、食品标准管控等方向进行择业,进一步拓宽了学生在就业过程中的选择口径。

除此之外,从培养体系上看,瓦格宁根大学设置了180分的修业学分,鉴于院校是小而精的专业类院校,以大类培养的方式进一步弱化了专业限制,更体现了农业特色。例如,在专业培养方面,学生可以选择不同的课程来学习,不受到学科的限制。在学习工学、农学相关课程的过程中也可以选修法学、经济学、管理学、社会学等学科门类。

四、 构建我国“法学+”跨学科融合培养范式的应然选择

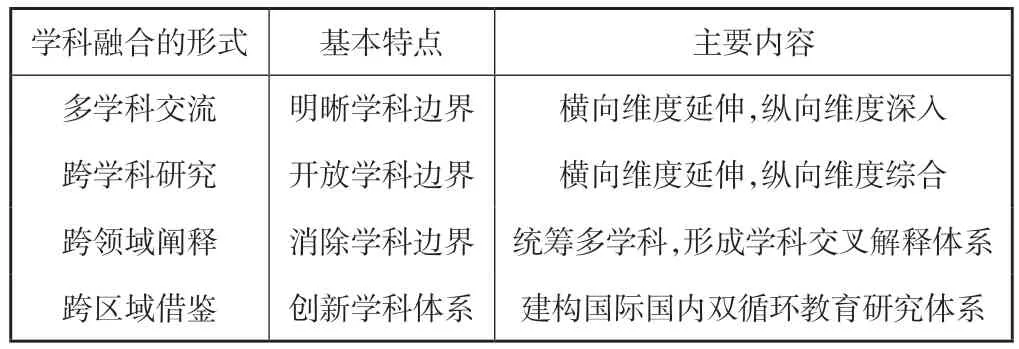

学科交叉融合是我国法学学科在未来打破“学科茧房”的重要抓手,也要求高等院校应当在现有学科体系的基础上,不断探索建构法学与其他学科融合的机制和范式[27]。应以“法学+”促导跨学科融合培养范式,进而打破固有的“学科茧房”,实现“破茧成蝶”的锐变。在实践教学中,以法学为主学科,从不同学科培养角度着手,形成计算法学、气候法学等新型法律学科体系,进一步开拓法学研究的视野,整合现有法学学科与其他学科融合资源,弥合在学术研究中不同学科对话的鸿沟。因此,我国可以运用多学科交流、跨学科研究、跨领域阐释和跨区域借鉴的“四位一体”模式(如表1所示),“四位一体”模式首先是通过多学科交流使不同学科了解彼此的特点,进而凭借跨学科研究的方法实现学科融合和学科交叉,其次,通过对学科领域阐释,打破学科壁垒,最后,进行跨区域借鉴,建立学科交流的重要平台,实现国际国内双循环教育研究体系。

表1 法学学科打破学科茧房实现学科融合的主要模式

1. 以培养方式打破学科体系固有窠臼

通过对芝加哥大学法经济学学科培养体系以及瓦格宁根大学食品安全专业体系的考察来看,我国在法学学科培养体系的创新过程中可以从培养目标、培养观念和培养结构三个方面自主创设法学交叉学科培养体系,并融合其他学科的优势资源,以此实现学科体系的创新发展。首先,从培养目标看,法学学科固有的培养目标重点关注法学领域的理论体系,而忽视了与其他学科的关联度。在法学交叉学科的培养目标设置上,应当在重点培养学生法学能力的同时,更加关注和聚焦于某一个领域,例如,专业特色院校可以将法学与特色专业资源相结合,培养具有优势学科特色的法科生。财经类院校可以增设法律经济学、法律金融学、法理经济学等专业,可以借鉴芝加哥大学的经验,将经济监管能力等作为培养目标。农业类院校可以增设食品安全法、生物安全法等专业,借鉴瓦格宁根大学的经验,将涉农产品监管实践作为培养目标。其次,从培养观念看,法学交叉学科的培养应注重多学科交叉研究方法,应当以方法为导向,增设方法学类的课程,例如,人文学科领域中的语料分析与机器学习,社会学中的调查研究方法以及经济学中的数据模型分析方法等,以此来开拓学生学习的视野,也同时使得学生们能够走出故步自封的小学科茧房,迈向具有广泛知识涉猎的大学科台阶。最后,从培养结构看,法学交叉学科在培养结构方面应当融入其他学科的培养体系,真正实现学科的交叉融合,也即在学习法学固有理论知识体系的同时,增设专业方向的课程,使学生能够深入到该领域法学的内容中,而非停留于表面。例如,在法经济学的课程实践中,融入理论经济学和应用经济学的专业课程学习,又如在法社会学的课程编排中融入社会统计学、社会心理学等课程内容,以此来帮助学生建立领域法学的专业性和针对性。

2. 以开放式学科边界促导跨学科共识的形成

法学学科应当逐步打破传统的教学和科研范式,不断开放边界融入其他学科的知识结构。从专业创新层面、知识增量层面打破学科边界,解封固有的学科茧房,形成与不同学科交叉融合的研究范式和培养体系,以此提升法学学科作为一门非常重要的社会科学在国际社会的影响力,同时,也使得法科生在就业市场中眼界更加开阔,从择业规划和职业道路选择等方面进一步夯实知识体系建构,建构具有跨学科共识的法学学科创新机制[28]。

首先,从专业创新层看,应当赋予法学学科与其他学科交流的话语规范。学科交叉融合的重要媒介就是话语体系,“政策定向”“实证主义”等学科多元理念的引入,也促使法学学科与政治学、经济学以及自然科学发生了碰撞。法学学科应当以更符合全学科要素的规范话语来与其他学科进行对话,被其他学科接受。研究建构法学跨学科规范话语有利于辩证的考量法学在社会生活中的思维逻辑和理论阐释,促使我国进一步形成具有中国特色社会主义的法学教育体系[29]。法学具有一定的滞后性,因此,在面对广泛的社会制度变迁的过程中,应当结合新领域,探索创新的法学学说和研究范式,满足我国法学在社会发展中的基本诉求。例如,随着数字经济的不断发展,有关数据平台的法律规制、数字货币的监管等均需要将计算机科学、金融科技与法学交叉融合,从而规避未来可能产生的社会风险。

其次,从知识增量层面看,亟待创新更为多元的知识体系来满足我国司法实践的需要。例如,我国检察机关就在不断探索数字检察,通过人工智能来识别案件线索,以此更为精准的判断行为人的行动轨迹等。这就要求在新领域和新技术的加持下,不断创新法学学科的理论体系,以法学理论促司法实践,又以司法实践反哺理论创新,两者之间相辅相成。与此同时,应当进一步加强法学学科内部之间的交叉融合,体现知识增量,有必要通过法学学科创新研究重塑我国法学知识体系的理论版图和体系愿景[30]。

3. 法学跨学科研究工具的创新与运用

创新法学学科研究工具的使用,能够不断提升法学研究体系的社会影响。法学研究工具的创新可以从显性与隐性两个方面来进行考量。一些研究工具的效果非常显著,例如通过计量经济学模型的实证分析方法、社会调查研究方法等,可以更直观的表现出突出的法律问题,进而再通过教义学的方法阐释法学原理以及对政策法规完善的建议。还有一些研究工具在学术研究中并非具有显著性特点,而是通过历史分析法、比较研究法等来实现对法学内部理论的创新,也即,这些研究方法是内化于法学学术研究之中。因此,我国在法学跨学科研究工具的创新和运用过程中应当平衡显性方法与隐性方法,进而将多元的方法嵌入法学研究之中,更好地服务于我国社会经济的发展进程。

一方面,从显性研究工具的创新看,法学学科可以在对经济学、管理学和社会学分析工具进行继受的基础上,作出进一步的创新。虽然法经济学、法社会学的研究工具已经在法学研究中卓有成效,但是仍然在理论法学层面饱受质疑,这就需要提升研究工具在法学解释方面的说服力,在运用相关学科的方法时应当在其中考量更多的学科因素。例如,可以在海量的司法大数据中运用数据挖掘和数据清洗等工具来实现对裁判文书的分析,通过对裁判文书中的语料、词频进行分析和提炼,找出我国司法实践中的症结所在,进而提出具有说服力的意见和政策建议。又如,为了做立法后评估,可以在试点省份的法律政策实施以后,通过反事实估计和模拟的方式,判断法律制度实施以前和实施以后的实际效果,进而评估法律实施的有效性,以及立法的成本,对司法资源进行合理配置。

另一方面,从隐性研究工具的创新看,应当以法律问题和法律关系作为焦点和核心内容,从多个角度引入多学科的理论体系,以此阐述法学问题,内化于学科知识体系当中。首先可以从理论学说着手,探讨法律关系中的主体、权利客体以及内容在不同学科中的定位,并通过援引其他学科的理论分析框架来阐释法学问题。例如,从社会学场域的角度对刑法的规范性进行分析等。其次,借助于文学、传播学等人文学科中有关语言语料分析的范式,从裁判文书中找寻可能的突破点,将裁判文书进行类型化解释,进而探讨不同学科语境下,我国司法实践中面临的主要问题,以此来解读社会公众朴素的公平正义价值观与我国司法裁判过程中法官司法价值观之间的异同,强化法学社会性质与多元共识的重要性[31]。

4. 拓宽法学跨学科研究在国别问题中的视野格局

打开法学研究的学术视野是法学学科进一步深入研究的重要手段,从区域和国别研究来看,应当进一步加强国别区域学术史的梳理,夯实涉外法学的研究,更好地促进国别之间针对法学教学和科研领域的沟通交流。人类命运共同体理论为涉外法治研究奠定了坚实的基础,我国目前针对涉外法治的研究还有待深入,可以通过聚焦国际社会的重点议题,将涉外法治研究中涉及到的外交学、政治学以及国际经济学等与法学学科紧密相连,在国际社会建立中国法学研究的话语体系,以此提升中国在国际社会相关议题谈判中的话语权和影响力。通过跨学科、跨部门、跨区域开展法学研究,加强国内法学教育培养体系与国外接轨,引进新的研究范式和研究方法,以此加强我国涉外法治研究的成果。

在法学学科研究中应当遵循《关于加强新时代法学教育和法学理论研究的意见》。在交流方面,应当不断加强运用其他国家语言文字开展学术研究的能力,推动建立涉外法律制度数据库,从外国法查明等方面对国外有关司法裁判文书进行解读,同时,可以将国外名家的著作翻译为中文译本,也可以将中国法学名家中文名作翻译成多国语言出版发行,以此来加强中国与国外法学研究的相互借鉴。除此之外,应当加强“一带一路”沿线国家相关法律政策的专项研究,与沿线国家开展国际合作和交流。在开展法学研究过程中不仅要对这些国家的法律政策进行熟悉和掌握,同时还要广泛了解当地的风俗文化和法律理念,完善涉外司法纠纷解决机制,进而更好地开展法学领域的沟通对话,构建“一带一路”沿线国家涉外法治研究平台。

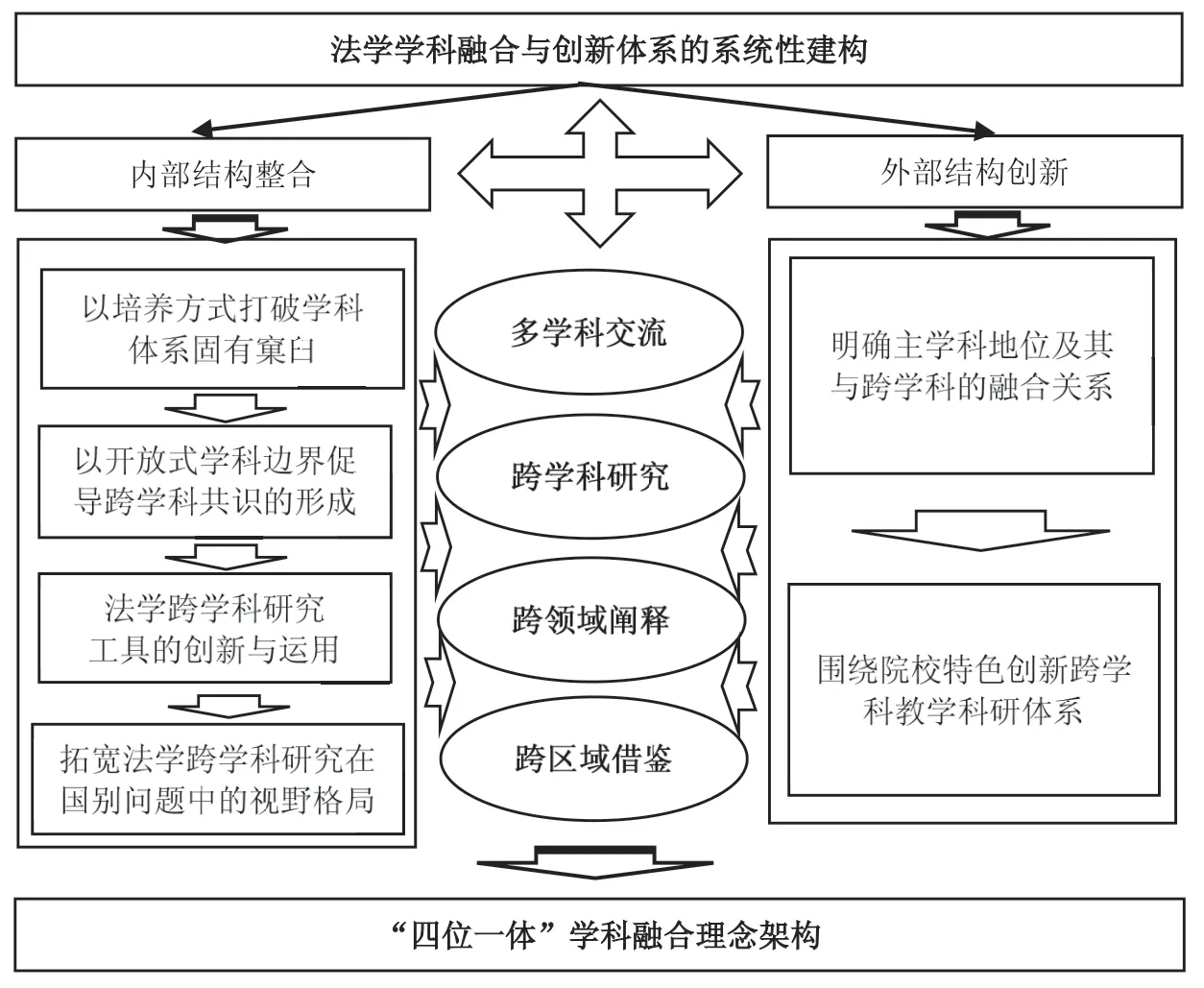

综上所述,我国法学学科打破学科茧房,实现破茧成蝶的主要方式可以从教学和科研两个方面着手,在内部结构注重法学教育与司法实践相结合,融合经济学、管理学、社会学等社会科学相关学科,实现跨学科融合研究范式。在外部结构达成法学与自然科学的交叉共识,在人工智能、计算科学、生物技术等领域融合法学教育和研究体系,创新人工智能法学、计算法学、生物安全法学等学科体系(如图1所示)。

图1 法学学科融合与创新体系的系统性建构

五、 结 语

学科茧房不仅会加剧学科之间的界限,同时在“新文科”的不断发展下,不利于学科的创新。学科茧房会进一步使社会科学不同分支领域出现鸿沟和断层,不仅会造成我国高校毕业生在择业范围考量因素方面的单一和狭窄,而且会导致学术研究的话语体系无法统合。从法学学科的交叉融合和学科创新来看,应当运用多学科交流、跨学科研究、跨领域阐释和跨区域借鉴的“四位一体”模式,建构法学与其他社会科学、法学与自然科学之间的交叉融合,进而有效地将我国法学教育从“回应型法治教育”转变为“预防型法治教育”,加强法学教育对社会经济变革的适应能力。与此同时,还应当不断规范法学在科学研究中的话语结构,建立不同学科之间沟通和交流的平台,拓宽法学跨学科研究在国别问题中的视野格局,从国别和区域研究角度进一步拓宽法学研究横向维度的同时,在纵向维度推动法学基础理论的深入研究,完善具有中国特色社会主义的法学教育体系和学术研究体系。