学位论文同行评阅的法理检视:功能指向与模式选择

2023-12-02董储超

摘要:学位论文同行评阅是我国学位立法的重要内容,但现有研究欠缺对其实践模式的提炼,以及对学位申请人参与的关注。基于法治所内蕴的正当程序理念,同行评阅理应具备提升论文质量与增进权利保障的预设功能,这为申请人参与提供了坚实的正当性。依循前述角度,理论上可提炼出“实质参与”与“非实质参与”两类模式,后者在当下的实践中获得了广泛应用。“非实质参与”模式背离了法治保障权利的内核,在限制司法能动作用的同时,加剧了学位授予纠纷。而“实质参与”模式具备约束公权力的法理基础,能够发挥保障权利的功能,也契合客观的实践需求。未来应通过学位立法的调整,推动同行评阅迈向“实质参与”模式,具体的调整路径为:切实赋予申请人以提出回避的权利、合理设定申请人的异议权、将校规授权确立为二级學院制定更严标准的前提、允许申请人对同行评阅相关文件发表意见;同时,亦应明确同行评阅的可诉性,允许司法机关对相关纠纷进行形式审查。

关键词:《学位法(草案)》;学位授予;同行评阅;正当程序;学位申请人;“实质参与”模式

中图分类号:G643;G40-011.8 文献标识码:A 文章编号:1672-0717(2023)06-0032-11

一、问题的提出

2023年9月1日,经十四届全国人大常委会第五次会议初审后,《中华人民共和国学位法(草案)》(以下简称《学位法(草案)》)正式公布并面向社会公众征求意见。该草案第22条就学位授予中的同行评阅作出了规定,明确表明“学位授予单位应当在组织答辩前,将学位申请人的学位论文或者实践成果送同行专家评阅”,“评阅之后,符合学位授予单位规定的,进入答辩程序”。由此可见,与《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》(以下简称《实施办法》)不同的是,《学位法(草案)》明确了同行评阅开启答辩的前置性法律地位。因而可以预见,同行评阅的重要性将随着未来教育法律和制度体系的定型而愈发得以显现。从《实施办法》到《学位法(草案)》,这一立法过程在逐步确认同行评阅法定地位的同时,实际上并无法使与其直接相关的争议偃旗息鼓,而争议的根源便在于同行评阅所隐含的复杂立场。首先,同行评阅的法定性将成为防范人情影响学位论文的依托[1],承载了避免学位授予完全沦为高校“自留地”的使命;其次,同行评阅的法定性也可视为法律对高校的授权[2],此种授权立基于尊重学术自治的前提;最后,同行评阅的法定性与前置效力势必会对学位申请人(以下简称申请人)产生深刻影响,事关申请人受教育权的顺利实现。国家管理、学术自治、申请人权利保障相协调的立场鲜明地体现于本次学位立法的过程之中,于此意义上,同行评阅可谓是贯彻该立场的重要程序设计。

综合来看,同行评阅不仅基于权力制约与权利保护的需要而生,更需要长期在权力与权利复杂交织的动态场域中运行,由此决定了对该命题的关注必须引起足够的重视。尽管已有学者围绕同行评阅展开理论研究,但依然存有以下两方面的不足:其一,欠缺对同行评阅具体实践模式的理论提炼。正是因为同行评阅的实践样态各异,所以学者在论证其性质、效力以及具体规则时往往会选择援引部分高校所出台的规范性文件,但并未注重将多元、复杂的不同规范涵摄于统一的模式之下。任何研究方法的设定都不是目的[3],经由提炼总结而得来的不同模式,将为广泛存在于规范文本中的同行评阅提供检视自身的标准,以实现对现存规范的正当性及合理性的验证与反思。其二,欠缺对申请人在同行评阅中的参与阶段与参与程度的关注。有学者从事后救济的角度,提出应当允许申请人参与到对同行评阅结果的异议处理环节[4],但此种仅关注异议权的单一的制度设计,在学位授予争议渐多的客观现实下能否满足全面保障申请人的权利进而助益于纠纷的解决是存在疑问的。

基于上述不足,本文采取理论推演与实践观照双向推动的论证路径,一方面注重对同行评阅的实践样态进行具象化的模式提炼,以期为各高校在制定具体同行评阅标准之时提供可资借鉴的反思参照。另一方面,对受教育权的保护是未来教育法典的根本目的[5],亦是教育立法人本价值的集中体现[6]。同行评阅已经具备法定的拘束力,将对答辩环节的启动乃至学位授予决定的作出造成影响,进而深刻影响申请人的权利。这决定了申请人的参与应当贯穿于同行评阅的始终,从申请人参与的视角进行模式提炼,成为了本文检视现有规范并提出立法完善对策的主要切入口。

二、学位论文同行评阅的预设功能与 运作模式

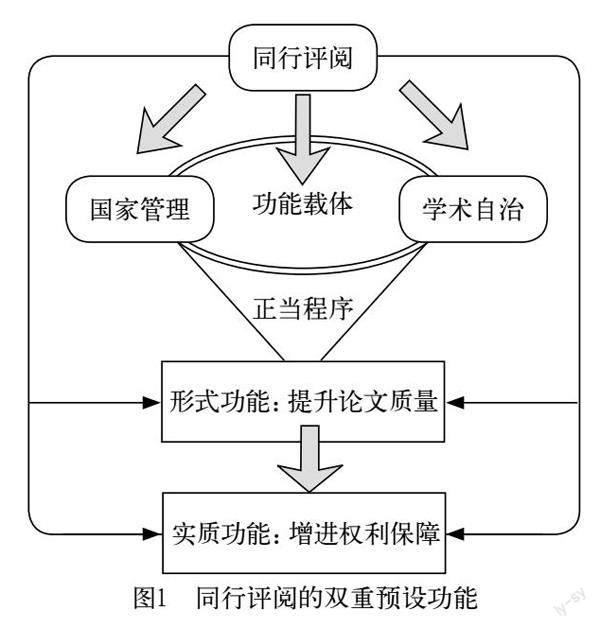

将同行评阅的功能明确为在保障正当程序的基础上,发挥促进学位论文质量与增进权利保障的双重功能,有利于在国家管理、学术自治以及申请人权利之间找到妥适的平衡点。以此为基点,理想状态下的申请人参与应当同时在参与程度和参与阶段两方面发力,这与时下的模式形成了一定反差。

(一)同行评阅的双重功能研判

学界关于同行评阅的功能问题,存在多种理论言说。其一,基于国家授权行为的管理功能。《学位法(草案)》第2条将国家学位制度法定化,规定高校获得硕士、博士学位授予权需经过国务院学位委员会的审批。与此同时,《学位法(草案)》第8条赋予了国务院学位委员会实施国家学位制度,并负责学位管理的权力,而该委员会的日常办事机构设立于国务院教育行政部门,这也意味着学位授予权实则内蕴充足的行政性,其本质与行政权紧密相连[7]。高校经授权行使学位授予的权力,同行评阅作为学位授予中的一环,也因此具备了行政权的特质。之所以说同行评阅具备管理的功能,一方面是由其行政权的特质所决定的,另一方面也可以从此次《学位法(草案)》的“立法目的”条款推演而来。《学位法(草案)》第1条新设了“规范学位授予活动”的内容,进而确认同行评阅的法定地位并赋予其前置性效力,可以说在一定程度上弥补了《实施办法》对程序的规范性问题关注较少的缺漏[8]。其二,基于学术自治行为的质量保障功能。学位授予属于学术评价事项,唯有具备学术自治权的高校才能拥有进行专业判断的空间[9]。同行评阅是高校针对学位论文所设定的,通过邀请同行专家作出评判并提出建议的形式,实现对申请人是否满足法定学位获得条件的学术判断。同行专家在学位论文评阅过程中,既需要遵循高校所设定的客观评价标准,也需要遵循基于本学科学术体系、知识结构而产生的主观评价标准,正是这一过程使得学术自治得以实现。同行评阅是高校监控自身研究生教育质量的重要方式[10],各高校基于学术自治对同行评阅所作的具体规定,显然将对学位论文的质量保障产生举足轻重的影响。

事实上,无论对同行评阅的功能秉持上述何种观点,均无法回避同行评阅的本质属性,即其属于学位授予中的法定环节,本身具备相当的程序属性,而此种程序在现代法治国家必应呈现为正当程序。所以,同行评阅实则是正当程序的实现载体。正当程序具备限制恣意、保障权利的功能,被誉为“公权力控制利器”。一方面,从限制恣意的角度看,同行评阅的法定性是各高校在学位授予中不容变更的基准,各高校在此基准的基础上所作出的具体设定又对评阅专家乃至高校本身造成了一定的限制,因而规范的同行评阅将在形式层面普遍提升学位论文的质量,此即同行评阅的“形式功能”。申言之,《学位法(草案)》对同行评阅法定性的确认,有利于申请人形成对学位授予的稳定预期,以此促使其认真对待学位论文的写作過程,进而助益于学位授予质量的提高。认真评阅的专家所出具的学术评价意见,也能够为申请人完善学位论文提供帮助。另一方面,从保障权利的角度看,正当程序必然要求为权利主体提供完备且平等的表达机会[11],即以赋予异议权等形式维护申请人的正当权利,此为同行评阅的“实质功能”。具体而言,《学位法(草案)》第36条既明确了申请人可以通过学术复核的方式就同行评阅的学术评价结论提出异议,也赋予了申请人通过复核以及申诉程序对高校的不授予学位的决定提出异议的权利。换言之,同行评阅所得出的结论确有可能对部分申请人而言是不利的,负面的学术评价结论将影响其学位的获得,但是学位立法对同行评阅法定性予以确认的同时进行了一种更广泛群体意义上的赋权,于此意义上,这种赋权是一种“增量改革”。因此,同行评阅应有上述双重功能,即通过正当程序于同行评阅中的映射,在发挥促进学位论文质量提升的形式功能的基础上,推动权利保障的实质功能的实现(如图1所示)。

(二)同行评阅的运作模式分析

1.以正当程序为初始起点

同行评阅既需要尊重高校的学术自治,也需要为学术自治设定相应的边界,以申请人参与为基础的正当程序,便为边界的设定提供了有效方案。之所以给予正当程序极其重要的地位,不仅是因为其是前文所述的双重功能得以发挥的载体,而且还能从法理层面进行证立。从法律关系的角度来看,高校内部除了纯粹的民事、行政和学术关系之外,也夹杂着诸多“混合关系”,如涉学术的民事关系、涉学术的行政关系等[12]。尽管比照传统公、私法划分的观点,教育立法将落入公法的范畴,①但在私法公法化与公法私法化潮流的推动之下,教育法律关系呈现出了“混合关系”的特质,传统公、私法的划分框架便难再具备完全的解释力[13]。鉴于此,将具有公法价值属性的正当程序引入教育立法体系之中并不会面临理论上不可逾越的障碍。具体到同行评阅而言,其中涉及的法律关系也并非是一成不变的。高校与申请人关于同行评阅结果所可能产生的分歧,显然涉及对于学术评价的不同理解,从传统公、私法划分的“主体说”来看,这种法律关系无疑具备公法的属性;而申请人与同行专家之间的法律关系,则很难界定为具备公法属性的法律关系。正因如此,此种法律关系的复杂性决定了正当程序引入的必要性。

2.以申请人参与为具体切入点

在排除了引入正当程序可能遭遇的法理障碍之后,提炼同行评阅现有模式的任务便会面临具体视角如何选取的问题,因为正当程序尽管可以成为模式提炼的出发点,但其作为一项原则性的概括规定,无法完全摆脱涵义不明的困境。基于以下三方面的原因,可以将申请人参与形塑为模式提炼的具体切入点。

首先,从宏观层面看,利害关系人只有真正有意义地参与到程序之中,个人的尊严与自尊才能得到保障[14],此时的参与便同人格尊严之间产生相连关系,由此与受教育权维护个人尊严的价值取向相契合。《中华人民共和国宪法》强调受教育权在个人生存与发展中的重要作用,这与“人格尊严不受侵犯”的立法原则及其规范体系相互映照,受教育权也因此成为了个体更好维护个人尊严的基本权利[15]。尽管传统的正当程序理论需要将已经定型的实体权利作为启动正当程序并促进当事人参与和人格尊严相联结的前提要件,但这无法为排除申请人参与同行评阅提供理由,因为《学位法(草案)》第3条明确规定了学位授予活动开展时,应当遵循公平、公正、公开的基本原则,并遵守法定程序。申请人参与显然将成为落实前述基本原则的前提,而正当有效的程序也无法脱离程序的作用主体(学位授予程序中即为申请人)而单独运作。所以,虽然学位立法并未明确申请人参与为一种实体权利,但前述规范实则已经具备了保障参与的规范意涵。

其次,从中观层面看,申请人参与符合利益相关者理论,其作为同行评阅的直接对象,理应具备参与的空间。实践中,高校或者二级学院是启动同行评阅的主体,而研究生院等部门聘请或委托的同行专家作为学术自治权的化身,具体参与到对申请人学位论文质量的评判过程中,如此,高校或者二级学院、同行专家显然成为了与同行评阅利益相关的主体。但是,利益相关者理论认为,利益相关者是能够被组织实现目标的过程所影响甚至能影响整个组织目标实现的个体[16],影响力的强弱决定了利益相关者应当是有梯度区分的。显然,申请人在同行评阅所产生的多方法律关系之中,居于最重要的法律地位,其不仅是同行评阅结果的直接承受者,也是学位授予决定的直接作用者,相较于高校、二级学院、同行专家而言,其显然应居于核心利益相关者的地位,因此需要保障其有效的参与。

最后,从微观层面看,申请人参与发挥着限制不当自由裁量的作用。在特别权力关系理论的影响下,学界将同行评阅界定为过程性行为或者学术自治行为的观点比较普遍,相关观点认为高校在授权之下所开展的同行评阅,不同于行政机关与行政相对人之间的外部行为,而是体现了行政管理的浓重色彩。在此种特别权力关系中,当事人并不享有公民的基本权利,因而不得利用相应的救济渠道寻求法律救济[17]。可以说,正是在特别关系理论的荫蔽下,同行评阅成为了不受外部制约以及司法审查的“法外空间”。但是,同行评阅本身在带有较强专业性的同时,也无可避免地会受到评阅专家知识结构等主观因素的影响,这便意味着披着学术自治外衣的同行评阅也需要受到一定的制约。另外,同行评阅虽然确属学位授予的一个环节,在外观上具有过程性的特征,但此次《学位法(草案)》明确赋予其阶段性终止后续学位授予程序的拘束力,因而不应简单地将其归属为过程性行为。

3.同行评阅现有模式的检验

一方面,如若着眼于参与程度,参与阶梯理论便可以作为此角度展开的理论工具,因其正是以参与程度为基础所开展的类型学研究的经典理论。该理论认为,可以依据参与程度将公民在任何事务中的参与划分为不参与、象征性参与以及权力性参与三大类型。其中,不参与类型下,不同主体之间具备显著不对等的地位,权力分配者对参与者具有绝对的支配权能;象征性参与下,参与者的心声虽能部分反馈至权力分配者,但此种反馈依然部分受制于权力分配者,因而难以产生实质的约束力;权力性参与下,不同主体间形成了伙伴型的关系,参与者获得了对决策的部分乃至全部控制权能,参与者的意见具备一定的约束力[18]。简言之,参与阶梯理论的重心在于对参与程度的考察,而参与者与权力分配者之间的关系则是参与程度的具体表现形式。

另一方面,如若着眼于参与的阶段,教育法“回应型法”的理念变迁实则为此角度的展开提供了一定的依据,可以由此划分出事前、事后两大类型。“压制型法”“自治型法”“回应型法”是美国学者所提出的分析法律性质的不同框架,在法律由“压制”与“自治”跃迁至“回应”的过程中,传统立法理论所秉持的政府主导型观念得以淡化,源自社会的压力成为了法律体系自我完善并持续矫正的动力来源[19]。在学位授予纠纷逐年增多的背景之下,《学位法(草案)》及时对此种社会现象予以回应,致力于平衡高校与申请人之间的法律关系,以此实现维持学位授予基本秩序的目标,这与“回应型法”的典型特征相一致。换言之,固守法律定分止争的传统观点,已经不再符合当前预防式纠纷解决理念的需要[20],《学位法(草案)》的“回应型法”转向势必要求其着眼于法律关系调整的事前阶段。

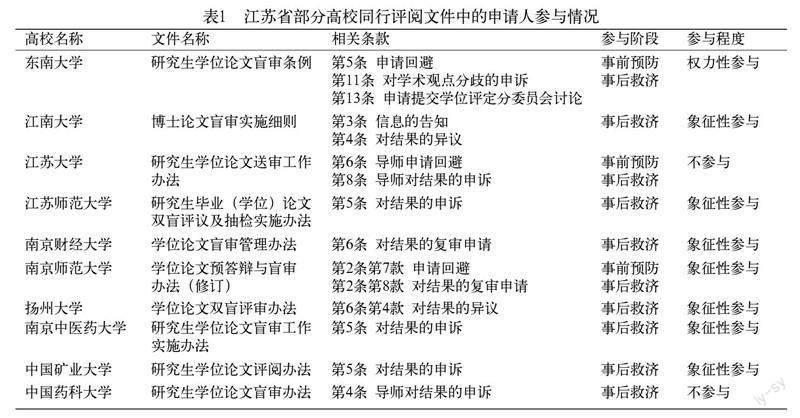

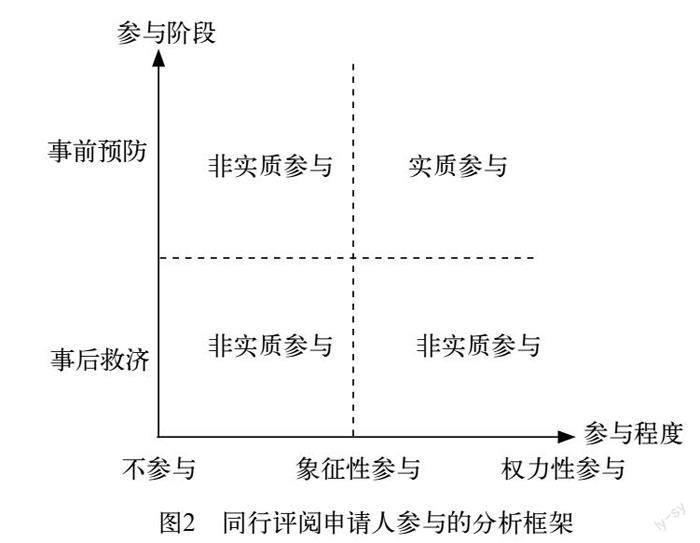

事实上,上述经典理论均有一定的局限,而各自的力有不逮之处,恰恰能够通过借鉴其他方予以一定补足。具体而言,参与阶梯理论实则关注的是不同主体之间关系的调和,随着层级的递进,参与者与权力分配者间的从属关系渐进更替为伙伴关系。这也决定了该理论本身并非完备,它只是从参与程度方面实现个别突破,并未将参与阶段纳入自身的考量范围。而“回应型法”虽然要求立法的着眼点适度前移至事前阶段,但却未对体现参与程度的要素予以厘定。由此,从理论上说,可以将参与程度与参与阶段相结合,以二元并立的思维来构建同行评阅实践模式的具体框架。理论推演得出的框架,需要通过实例的检验方能具备生命力。有鉴于此,本文将江苏省部分高校作为考察对象,①对其出台的相关规范性文件进行分析(见表1),以此对该框架进行检验。

基于上述分析,同行评阅在实践中大致呈现出如下模式:注重对于申请人的事后救济,但申请人参与并不全面,大多呈现为象征性参与,因为申请人的异议或申诉都是附有条件的,无法对高校产生实质意义上的拘束力。甚至,部分高校直接剥夺了申请人参与的权利,这有损申请人的程序主体地位。比如《江苏大学研究生学位论文送审工作办法》《中国药科大学研究生学位论文盲审办法》虽然作出了提出回避或对结果进行异议的规定,但该规定指涉的主体对象是导师而非申请人,这便导致申请人提出回避与异议的权利受到剥夺,因而属于典型的“不参与”类型。与此相对,《东南大学研究生学位论文盲审条例》不仅通过设置回避条款的方式跳出了仅局限于事后救济的窠臼,还将申请人的异议权予以擴充,规定在第一次盲审出现C及以下的评阅意见时,允许申请人提出申诉并进入第二次盲审,在第二次盲审依旧未通过时,允许申请人将学位论文提交至学位评定分委员会再次讨论。显然,这一规定下,申请人参与将对学位授予决定的作出造成更多的影响,因而更类似于“权力性参与”类型。

至此,二元并立思维下的分析框架得以展现,即理想的模式既要避免局限于事后救济,也要提升申请人在程序中的参与程度。为了表述便宜,我们可以将理想的模式称为“实质参与”模式,与其相对的可称为“非实质参与”模式(即在参与阶段或参与程度上有所欠缺的模式),具体如图2所示。下文将进一步结合同行评阅的具体规定,对两种模式予以详细阐述,在批驳“非实质参与”模式的基础上,提出“实质参与”模式的完善构想。

三、“非实质参与”模式的局限及负面隐忧

《学位法(草案)》将“保护学位申请人的合法权益”嵌入“立法目的”条款,彰显了教育立法的权利保障理念。由此,申请人在学位授予中的参与就不是可有可无的。克服“非实质参与”模式的弊端,不仅助益于“实质参与”模式的塑造,也将昭示学位立法弘扬人本价值的品性。

(一)“非实质参与”模式的局限透视

承前所述,“非实质参与”模式在当下的实践中获得了普遍认可,如此便会贬抑申请人的程序主体地位,学位立法权利保障的理念便无从体现。申言之,“非实质参与”模式并未给予申请人以足够的适当参与空间,致使申请人沦为了程序的客体。根据正当程序的法理,以保障申请人权利为导向,合理的参与空间至少应当体现在事前和事后两方面,前者要求赋予申请人对同行专家提出回避的权利和对专家选任的资质标准发表意见的权利,后者要求切实保障申请人对评阅结果的异议权,两方面要求的叠加方能从形式和实质层面共同推进申请人权利的周延保障。据此,“非实质参与”模式的局限主要体现在以下三方面。

第一,申请人参与缺乏学位立法的规范根基。《实施办法》第8条对于硕士学位论文同行评阅的规定是:“学位授予单位应当聘请一至二位与论文有关学科的专家评阅论文。评阅人应当对论文写出详细的学术评语,供论文答辩委员会参考”。对于博士学位论文,《实施办法》基本延续了前述规定,仅对专家的来源附加了“其中一位应当是外单位”的限制。由此可见,《实施办法》并未创设申请人参与同行评阅的空间。而且,《实施办法》所设立的“供答辩委员会参考”的规定,造成了对于同行评阅的效力理解不一的局面。如若认为专家的意见仅起到参考而非实质意义上的决定作用,那么申请人参与就可能变得毫无意义,因为即便同行专家作出了否定性评价,该学位论文依旧有很大可能在无需申请者提出异议的情况下直接获得通过。反对申请人参与的观点会认为,《学位法(草案)》已经弥补了《实施办法》的不足,既明确了同行评阅的效力问题,也明确规定了申请人在同行评阅不通过时申请学术复核的权利。但一来此种仅依赖事后救济的规范只能被认为是对申请人的部分赋权,二来申请人此种权利的行使会受到学位授予单位的诸多限制,毕竟《学位法(草案)》第36条明确表明,“学术复核的办法由学位授予单位制定”。此外,该条第1款规定,“学位授予单位组织复核的,应当在收到学术复核申请之日起六十日内进行复核并作出复核决定”,该款实则肯定了高校在学术复核是否启动上的决定权。因为从法律规则的逻辑结构来看,该款省略了“如果满足学术复核要求的”这一假定条件,当不满足高校出台的学术复核办法的要求时,高校便可以据此不予学术复核。这也意味着,学位立法依然欠缺对于申请人实质参与的关注。

第二,申请人参与的阶段受到不当限缩。学位立法的本质是对公民受教育权施以充分保障,高等教育阶段的受教育权保障是以学位获得权为中心的[21]。实践中,同行评阅的结果将直接决定申请人的学位获得权能否得以实现,因而申请人参与便具备了正当性基础。但是,从前述高校的规范性文件出发,可以发现当前的申请人参与大多停留于事后救济的阶段,而事前预防则明显不足。一方面,大多数规范性文件均未赋予申请人提出回避的权利,在专家的选任上大多采取了由高校研究生院或者二级学院单方面决定的形式。比如《南京财经大学硕士学位论文盲审管理办法》即明确规定,学位论文的评审工作由研究生院负责实施,具体实施方式是由其委托两名校外专家对学位论文进行评审。可想而知,如若否定申请人提出回避的权利,那么其便可能以存在利害关系为由对评阅结果提出质疑,由此,围绕学术评价是否公允等问题所产生的纠纷便在所难免。另一方面,即使部分文件已经涉及了提出回避的问题,但是在回避条件的设置上却又大相径庭。比如就提出回避的主体而言,《江苏大学研究生学位论文送审工作办法》将提出回避的主体界定为导师,申请人必须通过导师的审核方能提出回避申请,这显然是对申请人权利的变相剥夺。就提出回避的人数而言,不同高校的做法也并非一致。《南京师范大学博士学位论文预答辩与盲审办法》规定申请人可提出需要回避的专家1名,而《东南大学研究生学位论文盲审条例》规定申请人可提出需要回避的专家3名。除此之外,参与阶段的不当限缩还体现为申请人无法对同行专家选任的资格标准、论文评阅的具体标准发表意见。本文所考察的文件,无一例外均未涉及申请人在此方面的实质参与,这也表明高校在相关标准的制定上,拥有不受合理约束的强制性权力。不可否认,此类标准的设定关涉高校的学术自治,申请人参与如何与之相协调,将于后文进一步阐述。

第三,申请人参与的拘束力显著降低。学生个体是否具备学术研究能力,能否取得学位,本身是一个学术问题[22],因而行政权力不得代行同行评阅所承载的学术评价功能。一方面,在“非实质参与”模式下,申请人参与体现出了强烈的非周延性。尽管样本高校几乎均设定了申请人对同行评阅结果的异议或者申诉程序,但不同的高校对程序的具体处理却存在较大差异。比如东南大学规定申请人需要陈述申诉原因,经导师同意后,由所属学科的学位评定分委员会组织专家提出是否同意申诉的意见,如同意申诉则转由校学位办组织再次送审。而南京师范大学则规定申诉仅需要经导师和学科负责人同意即可。两相比较,前者申请人参与的拘束力较后者而言显然受到了更多的限制,但共通的是,二者均通过施加限制的方式,试图避免申请人的异议或申诉对高校直接产生拘束力。另一方面,在申请人参与难以直接产生拘束力的同时,救济申请人参与的机制还呈现出了相当单一的特征,这使得申请人参与的拘束力受到进一步削减。从《学位法(草案)》的规定来看,对同行评阅的结果有异议的,申请人只能通过学术复核这一校内通道实现对自身权利的救济,这将使得司法难以发挥对申请人权利应有的救济作用。

(二)“非实质参与”模式的负面隐忧

“非实质参與”模式在限制申请人参与的同时,也加剧了学术评价的随意性,更致使法院在审理相关纠纷时缺乏规范依据,导致学位纠纷冲突的加剧。

第一,背离同行评阅的预设功能。正如前文所述,同行评阅的预设功能不仅包含提升学位论文质量这一形式层面,也包含增进申请人权利保障的实质层面。尽管有观点认为同行评阅的本质优势即在于内附其中的匿名性,也正是此种匿名性促使同行专家介入学位论文的评价有了正当的基础,学位论文的质量也更能够得到保障,但需要警惕的是,匿名性也放大了同行专家随意作出评阅意见的可能性。同行评阅能否促进学位论文质量提升将在相当程度上受制于同行专家的主观因素。如若同行专家在匿名性原则之下随意作出学术评价,则可想而知,提升学位论文质量的目标也无法顺利实现。之所以说“非实质参与”模式将背离同行评阅的预设功能,一方面是因为如若无法通过具体的程序机制对同行评阅进行一定限制,那么学术评价本身所无法规避的随意性,势必将对提升论文质量的形式功能造成冲击。另一方面是因为,无论是参与阶段或是参与程度受限的“非实质参与”模式,申请人行使权利均将受到不同程度的制约,其在同行评阅中的参与也便难谓周全。显然,当欠缺合理约束的同行评阅结果事实上产生等同于拒绝授予学位的外部效果时,如此的同行评阅将显著背离《学位法(草案)》“保护学位申请人的合法权益”的宗旨。

第二,弱化司法介入纠纷的能动作用。学位授予虽然具备学术自治的属性,但学位授予决定的作出也体现出相当的行政属性,司法对行政权的监督也因此具备了法理层面的正当性[23]。而且,学位授予争议增多也意味着司法将被推置为重要的纠纷解决途径,司法介入该类争议的调处过程也具备了现实层面的正当需求。在“陈某与上海外国语大学教育纠纷案”中,原被告之间的纷争穷尽了司法所创设的全部救济通道,虽然最终法院选择了对学术自治保持尊让的路径进而最终判决申请人败诉,但该案的审理过程同时展现了司法对于学位授予程序的关注,①也即要求学位授予单位需要遵循合法的程序作出决定。从程序的要求来看,既然高校依据相应标准作出不授予学位的决定时,需要通过告知、听取陈述申辩等具体的方式落实对申请人程序主体地位的保障,那么当同行评阅的结果事实上产生不授予学位的效果时,显然也需要对申请人在程序中的参与予以关注。但是,在“非实质参与”模式下,申请人参与会受到多方的限制,学位申请能否获得通过实际上依然完全受制于同行评阅这一学术自治行为,申请人缺乏明确的规范依据表达自身的有效异议,法院也缺乏维护申请人这一权益的规范依据,由此司法能动作用的发挥便会受到学术自治的牵制。

第三,致使学位纠纷的冲突加剧。学位授予争议在以高校与申请人为主体的行政诉讼案件中占有不容忽视的比重[24],尽管引发争议的具体原因是多元复杂的,但同行评阅无疑也会成为讼争的关键内容。在“陈某与上海外国语大学教育纠纷案”中,原被告双方的主要分歧在于学位授予单位依据同行评阅结果剥夺申请人参加论文答辩机会的做法是否正确,而同行评阅的标准、异议程序的设定也成为了二者反复争执的重要内容。比如,在同行评阅的标准问题上,该案原告认为其三次同行评阅的成绩均高于合格分,且该分数在同年级处于中等水平。而被告则认为即使总分合格,同行专家也完全有权给出“不同意答辩”的结论,该结论则将成为认定申请人是否具备答辩资格的依据。①

四、“实质参与”模式的证立及规范展开

区别于“非实质参与”模式,“实质参与”模式既强调摆脱“非实质参与”模式下申请人参与仅局限于事后救济的现状,也注重通过提升申请人参与的拘束力等方式,弥补同行评阅现有模式的不足。

(一)“实质参与”模式的正当依据

第一,具备约束公权力的法理基础。从本质上而言,高校作为行政法意义上的行政主体,其所享有的学位授予权实际上是行政权的延伸。因高校作为法律授权的组织,始终无法褪去行政主体这一固有属性,学位授予权也因此具备了对申请人施以切实影响的管理权能。正因如此,学位授予在高校和申请人之间构筑起了一种典型的行政法律关系,双方之间管理与被管理的关系使得二者的法律地位也并非平等[25]。可以说,同行评阅作为学位授予中的关键组成环节,其运行的过程必将带有行政权扩张的倾向,此种扩张也使得对同行评阅进行程序控制将面临更多阻力,进而产生侵蚀申请人权利的风险。事实上,回归到同行评阅本身所具备的程序属性,我们便不难得出需要对权力的行使施加适度限制的结论。这不仅是因为行政程序本就是一个通过事实、证据同程序参与者进行对话与说服的过程[26],也是因为若将参与者完全作为程序的客体而排拒,那么该程序将背离正当程序的基本要求,故“实质参与”模式可以让申请人全程实质性地参与同行评阅,能够在一定程度上防范公权力的恣意妄为。

第二,能够发挥司法权兜底保障权利的作用。“实质参与”模式要求在程序的过程中设置有力的权利救济机制。诚然,在现代法治国家,权利救济机制往往是多元的。但是,司法具备区别于其他救济机制的兜底保障功能,因此其成为了“维护社会公平正义的最后一道防线”。司法权与生俱来具有程序性、公开性、中立性以及终局性的特质,这决定了唯有司法权方能在众多纠纷解决机制无法奏效之时,为当事人提供最为公正且终极性的救济[27]。这即是司法最终裁判原则的规范意涵。将“实质参与”引入司法权,便能够在申请人遭遇不公正对待时,通过司法机关的形式审查乃至适度的實体审查,从而避免高校以学术自治之名压缩申请人的权利空间。

第三,与客观的实践需要相契合。虽然从学位授予的程序属性中可以推演出申请人参与具备约束公权力的法理基础,但源于实践的需要将为“实质参与”模式的推行提供更具说服力的支持。其一,当下申请人参与多局限于事后救济,在形式上表现为允许申请人对同行评阅的结果提出异议。但是,《学位法(草案)》为申请人主张学术复核设定了具体的限度标准,即申请人需要以所在高校的学术复核办法为根据行使该项权利,由此便产生了高校通过各自出台的办法,压缩申请人本就有限的事后救济空间的可能。前文的考察已经揭示了此种可能,具体表现为高校通过自身出台的文件,将权利行使的主体转介为导师,等等。其二,实践中的申请人参与也停留于表层,诸多高校并未保障申请人提出回避的权利,在设定同行评阅标准等关键问题上也鲜少对申请人的意见予以考量,申请人在同行评阅中的参与远未契合正当程序的要求,由此将导致对高校的行政权力缺乏必要的约束。此外,高校对二级学院的“放权”将进一步造成行政权力失范的结局。在本文考察的10所高校中,就有江苏大学、扬州大学、中国矿业大学3所高校,明确授权各学院制定更为严格的同行评阅实施办法或鼓励学院采用更严格的评阅标准,申请人参与在此种情境下显然会受到更多的限制。前述事实构成了“实质参与”模式亟待构建的现实基础。

(二)“实质参与”模式的实现路径

“实质参与”模式下的申请人将更具主体地位,其享有基于正当程序所推演出来的多重权利。一般认为,最低限度的正当程序包括程序的中立性、参与性以及公开性三方面的要求[27],程序性权利版图不断扩容的背后实则体现为学位立法对申请人权利保障将日益深化,而这显然需要围绕申请人的主体地位展开更为周延的立法构建。

第一,赋予申请人以申请回避的权利。第三方介入是同行评阅客观、公正运行的前提,这就要求通过贯彻回避原则来规避各方主体之间可能存在的利害关系,以确保结果的公正性[28]。现行立法对于回避原则的规定显然是不彻底的,《实施办法》仅对博士学位论文的同行评阅设置了“其中一位应当是外单位的专家”的限制,而《学位法(草案)》则进一步消弭了本就效力孱弱的此种限制,并未就专家的来源作出相应规定。此外,无论是《实施办法》还是《学位法(草案)》,二者对于回避原则的轻视也集中反映为未对当事人提出回避的权利进行确认,这显然与申请人的主体地位格格不入。上位法在该问题上存有的缺失,使得高校依照自身的意志施加管理的裁量权失去了制约,偏离了学位立法增进申请人权利保障的预设轨道。也正因如此,在本文所考察的样本高校中,仅有东南大学、南京师范大学2所高校涉及了申请人提出回避的问题,但相关规定也并不完善。较为完善的回避原则应当注重如下三方面:其一,要避免同行专家来自于校内,因同单位内部的专家基于人情等原因显然无法完全满足“没有利害关系”这一回避原则的基本要求;其二,要明确赋予申请人提出回避的权利,并应尽可能对该回避申请进行形式审查,只要申请人已说明提出回避的适当理由,高校经审查确认该申请满足了形式要件后,便应积极作出准许决定;其三,复杂的人情、学缘等关系在学术领域是客观存在的,因此与特定申请人存在利害关系的同行专家数量恐非仅有一两名而已,故为了最大限度地保障申请人的程序利益,应允许其提出与本单位学位论文同行评阅专家数量相等的回避人数申请。

第二,合理为申请人设定异议权。经由样本高校的研究,可以发现不同高校对于申请人行使异议权所附加的条件具有显著差异,但均沿循了共通的基本逻辑,即明确异议权的行使需要经过高校较为严格的审查,而绝非可由申请人任意提出异议。需要承认,权利的行使的确有其边界,具体到同行评阅,即不应允许对同行专家所为的评阅结果反复提出异议。但如若为申请人异议权的行使附加不必要甚至毫无根据的限制条件,实则是对异议权的变相拒斥,这将导致这一机制沦为高校过度意义上学术自由的附庸[29],从而有违最低限度保障申请人权利的基本法理。因此,一方面高校应明确申请人的异议无需附加导师或学院同意的前提,也即申请人可以独立行使这一权利;另一方面,各高校对于异议权的行使应当设定较为合理的审查标准,以防范异议权的行使空间受到不合理堵塞。据此,应当构建以区分性审查为原则的标准,对于申请人所提出的首次异议申请应当尽可能予以肯认,而对于其后续再行异议申请的权利则可进行相对严格的限制。

第三,通过高校校规将实质参与模式固定化。一方面,这可以使实质参与模式获具本校基本规章制度的肯认,进而拥有更为显著的权威性;另一方面,更为重要的是,高校乃是基于立法授权授予申请人学位,故在学位授予方面,高校与申请人之间形成了外部行政法律关系,进而,根据《中华人民共和国行政诉讼法》抽象行政行为可附带起诉的立法精神,高校制定的包括实质参与模式在内的学位授予类校规也就具备了被附带起诉的可能,这亦会倒逼高校在实践中对申请人实质参与同行评阅的权利予以更为周延的保障。

当然,目前高校二级学院在科研与人才培养方面的自主权不断得到加强[31],正如上文所述,部分高校允许二级学院制定更为严格的同行评阅标准。从合理性的角度来看,同行评阅本身即是专业的学术判断过程,在评判学生的学术水平方面,二级学院制定的本专业的标准显然比高校制定的统一标准更符合本专业的人才培养要求。而且,二级学院之间的学科差异性也决定了由二级学院制定相应的同行评阅标准具备合理性。但这并不意味着二级学院可以没有限制地开展标准的制定工作,因为学位授予是高校经授权所获具的权力,二级学院并不具有等同于高校的法律地位。因此,二级学院若欲制定更为严格的同行评阅标准,应当经由高校校规的明确授权,而且该校规的制定应当遵循严格的内容公开、征求意见、利害关系人实质参与、必要时组织听证等基本的程序要求,避免二级学院滥用标准的制定权。

第四,允许申请人对高校同行评阅的规范性文件发表意见。《学位法(草案)》并未对申请人在高校同行评阅规范制定进程中的参与权利作出明确规定,导致各高校由于缺乏立法的明确指引,而在制定本单位同行评阅文件时近乎无视了申请人参与的重要意义。因此,应从制度上赋予申请人实质性参与同行评阅文件的制定并发表意见的权利。一方面,应允许申请人对专家选任的资质标准发表意见,如此也将助益于同行评阅专家库的科学建设;另一方面,也应允许申请人以选任代表的形式实质参与到评阅标准的制定过程中。此外,此种实质参与还应覆盖二级学院相关文件的制定进程,因为实践中不乏有高校允许二级学院制定更为严格的同行评阅标准,如《江苏大学研究生学位论文送审工作办法》就作出了类似规定。此时,如若不允许申请人针对二级学院的标准发表意见,可能将导致作为同行评阅核心议题的标准设定成为二级学院可以完全自主决定的事项。

第五,法院应对相关纠纷展开形式审查,以此平衡申请人参与同高校学术自治之间的关系。需要明确的是,同行评阅并不应因其内含学术评价的底色就可脱逸司法的规制,因为同行评阅是在对申请人的学术能力进行评价的基础上,对其是否具备获得相应学位的水平进行确认,直接关涉学生受教育权的实现。故而从性质上来看,同行评阅已经具备了类似于行政确认的法律属性,二者均是对既有的身份、能力、权利以及事实进行确定和认可,其产生的法律效果具有向前追溯的效力[32]。虽然当前的学位立法并未对同行评阅的法律属性予以明确,但“类行政确认”能够为其性质提供合理解释,同行评阅理应获得与行政确认行为等同的可诉性。

尽管如此,出于对高校学术自治的尊重,法院针对此类纠纷展开审查时,应尽可能采取形式审查路径,即仅审查高校是否给予了申请人以充分发表意见、参与标准制定之权利,而不宜对标准本身的合理性,尤其是同行评阅结果的合理性展开实体审查,否则将损及高校学术自治,这也构成了“实质参与”模式的司法审查限度。但是,在特定情况下,为了防止申请人权益被肆意侵犯,法官亦可展开适度的实体审查。在这一方面,美国的“密歇根大学校务委员会案”(Regents of the University of Michigan v. Ewing)就为此种审查路径提供了经验。该案中,美国联邦最高法院形成了“明显武断或恣意”标准,即“背离公认的学术准则,甚至根本未作学术判断;出于不良动机;带有与学术无关的偏见;任意无常,违反平等性”[33]。借鉴这一经验,法院在审查同行评阅纠纷时,对于申请人有足够的证据能够证明同行评阅专家存在个人偏见、打击报复,抑或是其根本不具備相应的学术判断能力等情形的,则法官应对此展开实体审查。

参考文献

[1] 吴丹,靳冬欢,刘晨,张巍.优化博士学位论文评阅制度改革博士学位授予管理模式[J].学位与研究生教育,2021(04):28-33.

[2] 伏创宇.学位授予的内部关系配置及其优化[J].学位与研究生教育,2023(02):70-78.

[3] 陈瑞华.法学研究方法的若干反思[J].中外法学,2015(01):22-28.

[4] 吴国喆.研究生学位授予中学位申请人的救济机制研究——以对学位论文的学术评价为中心[J].教育研究,2014(03):64-74.

[5] 刘旭东.教育法法典化:规范意涵、时代诉求及编纂路径——基于民法典编纂经验的理论研究[J].湖南师范大学教育科学学报,2022(02):21-29.

[6] 孙霄兵,刘兰兰.论以受教育权为核心制定教育法典[J].华东师范大学学报(教育科学版),2022(05):8-16.

[7] 周详,杨斯喻.学位的功能、结构与学位授予权的本质——兼论《中华人民共和国学位条例》修订的基本问题[J].复旦教育论坛,2019(01):17-23.

[8] 湛中乐.我国学位立法的回顾与展望——兼评《学位法草案(征求意见稿)》[J].新文科教育研究,2023(02):77-89.

[9] 翁岳生.行政法(上册)[M].北京:中国法制出版社,2009:252.

[10] 罗泽胜.硕士学位论文双盲评审意见异议机制研究[J].研究生教育研究,2018(01):44-48.

[11] 季卫东.法律程序的意义——对中国法制建设的另一种思考[J].中国社会科学,1993(01):83-103.

[12] 孙笑侠.大学制度的特别法理[M].北京:光明日报出版社,2020:21.

[13] 雷槟硕.教育法是独立的部门法[J].华东师范大学学报(教育科学版),2021(10):115-126.

[14] [美]杰瑞·L.马肖.行政国的正当程序[M].沈岿,译.北京:高等教育出版社,2005:190.

[15] 张玉龙,尹奎杰.受教育权能的多维面向及其实现[J].东北师大学报(哲学社会科学版),2021(02):70-75.

[16] [美]弗里曼.战略管理:利益相关者方法[M].王彦华,梁豪,译.上海:上海译文出版社,2006:5.

[17] 罗豪才.行政法论丛(第3卷)[M].北京:法律出版社,2003:46.

[18] Arnstein S R.Aladder of Citizen Participation[J].Journal of the American Institute of Planners,1969(04):216-224.

[19] [美]P.诺内特,P.塞尔兹尼克.转变中的法律与社会:迈向回应型法[M].张志铭,译.北京:中国政法大学出版社,1994:77.

[20] 董储超,舒瑶芝.诉源治理导向下的纠纷解决:理念澄清与范式革新[J].交大法学,2023(04):80-94.

[21] 龚向和.我国学位立法的价值变迁与《学位法》的价值定位[J].苏州大学学报(教育科学版),2023(02):25-34.

[22] 戴国立.论学术自治框架下学位评价的组织法原理[J].东方法学,2022(06):162-172.

[23] 魏文松.司法介入高校授予学位的正当依据与审查权限[J].苏州大学学报(教育科学版),2023(02):52-61.

[24] 王工厂.基于司法大数据的高校学位授予实证研究——兼论高校学位授予关联行为的规范[J].学位与研究生教育,2021(01):36-45.

[25] 王学栋,张学亮.高校学位授予行为的法律性质及其规制[J].黑龙江高教研究,2007(04):128-130.

[26] 罗传贤.行政程序法论[M].台北:五南图书出版股份有限公司,2004:15.

[27] 陈瑞华.刑事诉讼的前沿问题[M].北京:中国人民大学出版社,2000:225.

[28] 周佑勇.行政法基本原则研究[M].武汉:武汉大学出版社,2005:247-248.

[29] 关博豪.学位论文同行评阅程序的立法建构[J].政治与法律,2023(02):108-124.

[30] 刘晖,张甜甜,张艳芳.困局与破局:大学学术制度构建中学术自由的边界[J].大学教育科学,2022(03):40-46.

[31] 商筱辉.现代大学制度下二级学院运行机制研究[J].首都经济贸易大学学报,2013(05):122-123.

[32] 姜明安.行政法[M].北京:北京大学出版社,2017:388.

[33] 韩兵.高校基于学术原因惩戒学生行为的司法审查——以美国判例为中心的分析[J].环球法律评论,2007(03):106-113.

收稿日期:2023-08-09

基金项目:国家社会科学基金教育学一般课题“我国教育法典编纂的框架体系研究”(BAA220169);江苏省研究生科研创新计划项目“数字化司法变革下诉源治理的体系构建研究”(KYCX23_1540)。

作者简介:董储超(1996-),男,浙江嘉兴人,南京师范大学法学院博士研究生,主要从事教育法学与民事司法制度研究;南京,210023。

Jurisprudential Analysis of Dissertations Peer Review:

Functional Orientation and Model Slection

DONG Chu-chao

Abstract: Peer review of a dissertation is an important part of academic degree legislation in China, but the existing research lacks the refinement of its practice model and the attention to the degree applicant's participation degree and scope. Based on the concept of due process inherent in the rule of law, peer review should have the preset function of improving the quality of papers and enhancing the protection of rights, thus providing solid legitimacy for applicants to participate. From this perspective, two theoretical models can be extracted: substantive participation and non-substantive participation. The latter is widely used in current practice. The non-substantive participation model deviates from the core of rights protection under the rule of law. It limits judicial initiative and aggravates degree-awarding disputes. The substantial participation model has the legal basis for restraining public power, protecting rights, and meeting objective practical needs. Peer review should be promoted to the substantive participation mode by adjusting degree legislation. The specific adjustment path includes effectively giving applicants the right to avoid, reasonably setting the applicant's objection right, establishing the authorization of school regulations to formulate stricter evaluation standards for secondary colleges, and allowing applicants to express their opinions on the relevant documents reviewed by peers. At the same time, the justiciability of peer review should be clarified, and judicial organs should be allowed to conduct formal reviews of relevant disputes.

Key words: degree law (draft); degree awarding; peer review; due process; degree applicants; substantial participation model

(責任编辑 李震声)