媒介化社会中的大学

2023-12-02卢盈

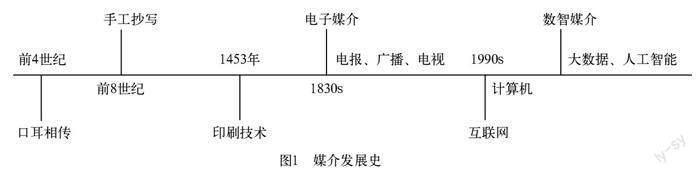

摘要:社会的媒介形态经历了口耳相传、纸质传播以及电子媒介、互联网媒介时代。当前人类正在逐步走向由数字和人工智能组成的媒介化社会。通过媒介自身不断的迭代发展,大学所生产的知识得以在全球范围内传播,大学也在媒介化社会中成为传递信息和知识的“媒介”,并实现了大学及其成员与其他组织的虚拟共联。然而,身处媒介化社会中的大学正面临着批判性思维的式微以及媒介伦理和媒介素养匮乏等问题。在互为媒介的社会环境下,我们需要重新认识大学与其他社会组织之间的关系,增强大学成员的媒介素养与能力,积极拓宽媒介与公众参与教育研究与决策的渠道,提升大学的媒介传播能力与媒介生产力,构建开放、共融的大学与媒介互动环境。

关键词:媒介;媒介化社会;媒介大学;媒介治理;大学治理

中图分类号:G640 文献标识码:A 文章编号:1672-0717(2023)06-0021-11

媒介是指使双方发生关系的人或事物,英文中的媒介为medium,常常用作复数形式media,译为中介体、传播渠道、手段和方法等含义。从字面意思来看,媒介是不同关系体之间的一种中介,发挥着连接不同关系体的作用。曼纽尔·卡斯特指出,“随着网络社会的发展,公共领域实现了范围转移——从围绕政府到围绕媒介系统”[1]。麦克卢汉在《理解媒介——论人的延伸》一书中,开篇就指出媒介即讯息,“任何媒介的‘内容’都是另一种媒介”[2](P18)。通过媒介,人类社会长期积累形成的文化、知识、文明得以传播与保存,媒介在传递知识与信息的同时,也在与其他媒介形式和社会情境进行融合与互动。不同的人、不同的机构、不同的社会要素处在由媒介构建的“关系性存在”的结构中,并从中实现不同要素之间的互动,赋予各种事物以新的涵义。“铁路的作用,并不是把运动、运输、轮子或道路引入人类社会,而是加速并扩大人们过去的功能,创造新型的城市、新型的工作和新型的闲暇。”[2](P18)在挑战与机遇并存的媒介化社会中,大学这一古老又常新的组织需要在持续变革的媒介化环境中不断前行。

一、媒介化社会的形成

(一)媒介化社会的早期图景

自人类产生之日起,人们的生产与生活便需要借助媒介方得以进行。在原始社会,部落中的“巫师”作为与神明沟通的人员,指导人们按照“上帝”的意志来进行生产和生活。由于生产力低下以及人类认知的局限,人类所依赖的媒介形式无法完全与身体器官相脱离,信息的交流与传播主要借助于语言媒介來实现,“语言一直是人类进化过程中最强有力的催化剂”[3](P20)。后来人类逐渐通过实物来记载重要的事件和活动,例如把绳子打成结,分大小或颜色来记忆和传递各种信息,通过在木板或竹片上刻出深浅大小不同的刻痕记号来进行信息传播。这一时期,媒介传播的内容与形式较为单一,主要围绕部落氏族自给自足的生产生活来展开。随着人类活动复杂化,人们开始借助文字进行交流和传播,我国发明了甲骨文通过将文字镌刻在龟壳上来进行简单的交流与信息传递,古埃及则主要借助纸草作为文字的载体,“字母弥补了由口语到语言之间的断裂,也因此造成了说话者与其所说的话之间的分离,并促使概念性论述成为可能”[4](P408)。自此,以往基于口耳相传的经验通过固定的文字形式得以保存和流传,人类实现了解放口耳等感官的信息交流方式。在古登堡活字印刷术未产生之前,教会的《圣经》主要依赖于职业抄书人的辛苦劳作,欧洲各个城市图书馆的抄书匠将文字记录在羊皮卷或纸草上。人类知识得以从易流失的口耳相传媒介转向手工书写的媒介时代,无疑进一步推动了文字和思想的世俗化。1453年德国工匠约翰·古登堡研究源自中国的活字印刷技术原理和基本技术程序,并在吸取和借鉴欧洲印刷经验的基础上,发明了古登堡活字印刷术。古登堡活字印刷术的发明改善了手工抄写媒介时代成本过高、信息不易保存以及难以大批量生产所造成的局限,进而超越了传统的听觉文化,逐渐走向以读写为特征的视觉文化。第一本被印刷出来的书籍是拉丁语版本的《圣经》,古登堡时期的造纸技术对于推动教会知识的进步起到了重大的推动作用,而古登堡体系“本质上是由印刷术心智和表音字母秩序所形成的沟通系统”[4](P410)。有了印刷术的加持,教士们可以通过纸质文本记录心智发展,进行知识传承,以供同时代乃至后代的学者学习与交流。借助于印刷技术的普及与运用,欧洲各国的图书馆如雨后春笋般出现,知识传播的重复性和范围进一步扩大。

(二)媒介化社会的当代图景

从19世纪30年代开始,人类进入了以电报、留声机、广播、电话、电视等为传播形态的电子媒介时代。电子媒介时代的传播是以媒介提供者为主导的信息和资源供给方式,作为普通公众的群体是被动的“受众”,对媒介所提供的信息和内容并不具备一定的选择权。卡尔·简森描绘了一幅20世纪50年代媒介与人们生活之间互动的场景,“起床时收听(定时开关)收音机新闻,早餐时读报纸,用来指导稍后当天的休闲活动。在上班路上,随身听或车载收音机则创造出用户化的媒介环境。在不同的工作中,媒介可以作为不停歇的情绪调节器,部分缓解劳动的疲劳;媒介可以作为一个机构的构成要素(如财政部门的经济新闻),或者作为服务于特定目的的文化来源(如午间休息时间看报载连环画,为了解回家的路况听交通信息广播)。电子家装、电影院、游戏厅和娱乐中心提供了重新考虑和改变以前常规做法的机会。在每种情形中,大众媒介都为维持个人正常生活和重建社会集体制度的指导过程做出了贡献”[5]。1969年,美国出于军事目的建立的阿帕网投入使用,但由于其军事目的等特殊原因,在随后的发展中这一网络的使用受到了一定的限制。真正投入使用的网络是20世纪80年代建立的BITNET,后在90年代中期被今日无处不在的全球网络系统——互联网所取代。借助于互联网,传统的媒介形态(书籍、报刊、电视、电话)都在加速融合,微观媒介(智能手机、个人电脑、平板)更是加深了个体交往程度。可以说,“并不是我们的工具塑造了我们的行为,而是工具赋予了我们行为发生的可能”[6]。由此,现代社会的人类生活又呈现出另一幅媒介化社会的场景:起床时查阅手机了解新闻与咨询,早餐时打开电视或平板电脑收看新闻动态,上班路上用车载音乐或与蓝牙相连接的播放设备打发开车时光或了解实时路况信息。在不同的工作中,电脑成为了必备品,与互联网一起为工作者提供工作信息和娱乐消遣节目。在每种情形中,大众媒介都为个人空间和个体制度的维护做出了贡献。“技术的进步使发达工业社会对人的控制可以通过电视、电台、电影、收音机等传播媒介而无孔不入地侵入人们的闲暇时间,从而占领人们的私人空间。”[7]媒介化社会改变的是人们从传统的、面对面的、线性的、整体性的生活转向非线性的、个体性生活方式。媒介之间也在不断发生着互动与连接,通过彼此之间的非面对面接触来改变人们的生活。

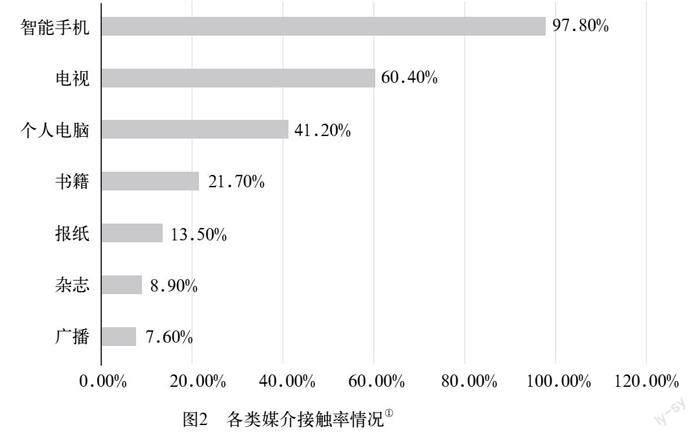

图2展示了当前人们接触各类媒介的情况,我们从中能够发现,“个人电脑”“电视”“智能手机”成为了三类最重要的获取信息方式,而这背后的推动因素正是互联网、大数据以及人工智能技术在各类媒介中的普遍应用。媒介化社会的演变是“新媒介”和“旧媒介”与社会之间不断融合的过程。旧媒介形态以有限的交流频道和固定事件的供给来呈现内容,新媒介形态比旧媒介出色之处在于“无限制的交流频道以个人选择为时间表提供内容”[8](P305)。新媒介形式的产生势必会对旧媒介形式造成一定的挑战,但并不会导致其走向灭亡。旧媒介往往通过重组与整合的方式适应新的媒介环境要求。例如,电子媒介时代以来,纸质书籍虽然受到了一定的挑战,但纸质书籍也在通过数字化转型实现在线阅读。通过在线付费或购买电子书,纸质书籍打开了知识传播的另一个通道。进入21世纪,以大数据运算与分析为本质的数智时代开启了新纪元。与以往媒介形式不同的是,当前的数智媒介更加强调在大数据分析的基础上推算出个体的偏好,推送符合个体兴趣和导向的信息与内容。数智媒介更加突出了机器与人之间的深度互动,ChatGPT技术的出现更加让我们认识到数据运算与人工智能的威力和作用。媒介化社会的形成从本质上来说,是人类寻求身体解放以及实现便利交往的一种动态过程。互联网+、元宇宙、ChatGPT等技术的运用,使得信息的传播与人类交往实现了“微观化”的界面操作。事实上,“我们所在的世界已经数字化了”[9]。现阶段,图书、报纸和杂志也在逐渐通过数字化转型,借助手机、个人电脑、平板实现知识和信息的微观化和便利化的获取。数智时代背景下,机器与工具通过模拟人类的各类行为,实现现实世界与虚拟世界之间的互联——通过大数据的运算形塑个体和生活的数据躯体,个体和组织具有了“虚拟身份”,并利用虚拟身份实现与不同个体与组织之间的信息传递与交往。与之相伴随的是“知识付费”的到来,它意味着开放知识的存取不再是一种不计成本的投入,而是需要个体基于自身要求给予一定的知识付费才能够获取相应资源。“新媒体的重要性并不局限于将知识传播到更广泛的范围,它还将那些相对较私人性抑或是私密性的知识(从技术机密到国家机密)更加公开化。”[10]媒介通过自身的迭代发展,已经超越了传统媒介“工具论”,而成为了影响和参与社会结构形成的重要行动者,“媒介化社会是在媒介融合的技术支撑下,在受众的信息依赖牵引下,表征媒介对社会环境建构的影响力的一种信息社会形态”[11]。媒介正在通过数字与人工智能重新建构人与人、组织与组织以及国家与国家之间的新型关系,成为形塑结构化社会的重要参与者,社会变革也在不断推动媒介及其技术的更迭与进步。

二、大学与媒介的互动

(一)中世纪时期大学与媒介的互动

从媒介层面来看,中世纪大学的确立不仅意味着“大学”这一新型机构的诞生,更意味着大学为师生提供了组织化、建制化的交往平台,促进知识交流、知识增长以及知识创新活动的进一步拓展。中世纪大学经历了从口头媒介向手工书写和印刷媒介转变的过程,早期师生的活动主要是对宗教教义的阅读与掌握。当时教师鼓励学生在课堂上进行辩论,大学内部的教学与科研活动主要围绕着翻译、整理、评注和辩论而展开。大学教授和学生在进行教学、评注的过程中需要依赖相应的参考书和文本材料,手工抄写版本的书籍成为中世纪时期教会成员以及世俗人员学习和交流的主要媒介。一直到中世纪后期,“绝大多数居民并不能接收到外界的任何信息。很多消息被口头转述之后变成了流言。人们所了解的除了自身的经验外,就是一些带有个人感情色彩的听说来的事情了……对讲方言的文盲居民而言,教堂是信息的主要来源。世界上的新闻,不论是宗教的还是民事的,都是从讲坛上听来的……为便于管理,城镇被划分为几个大大小小的区,法律和习俗都是由口头传述的。甚至在法庭上,一个活的证人也比羊皮纸文件上的话更值得信赖”[12]。在古登堡印刷术出现之前,中世纪大学进行知识传播与生产的主要载体是纸草和羊皮卷,而羊皮卷的使用权掌握在教会手中。正是由于羊皮纸和纸草的稀缺,中世纪前期和中期的大学往往通过口头辩论以及资源稀少的手抄本书籍来从事教学和研究工作。“直到西欧各国采用古登堡发明的印刷机,仍有很多修道士在修道院里不停地抄书。”[13]在中世纪后期,一些城市中开始出现图书馆,但彼时图书馆中的书仍然是借助于手工抄写,抄书人群体中既有修道院的修士,也有专门从事抄书工作的抄书匠。在亚历山大图书馆,还专门配备了供抄书匠使用的抄书室,正是在抄书匠的辛苦努力下,古希腊著名的荷马史诗的全部诗稿,古希腊数学家欧几里得的《几何原本》,古希腊医师、有西方医学奠基人之称的希波克拉底的许多著述手稿,第一本希腊文《圣经》译稿以及对医学有贡献的古希腊先哲亚里士多德和学者阿基米德等的著作手迹均有留于此。得益于分布在大学和城市中的抄书室,亚里士多德的拉丁文著作在12世纪末13世纪初已经传遍整个欧洲。在中世纪后期的1453年,古登堡印刷术的发明加速了知识传播的速度和范围,大学师生们获得了更多来自全球范围的知识与信息。与此同时,批量化印刷书的生产,终结了流行于中世纪时期的手稿文化,开启了印刷产业向规模化生产的转型。古登堡印刷技术的发明进一步推动了知识的世俗化和普及化,加速了教会权力的瓦解。“某种意义上,没有印刷术的兴起就不会有科学的普及,也就不会有对于研究型大学的需求,更谈不上欧洲大学模式在全世界的‘凯旋’。”[14](P32-44)从15世纪末期开始,从事研究的科学家和世俗大众都能够读到宇宙学、地理学、自然历史和医药学等领域的新译本。1475年托勒密的《宇宙志》出版,1533年欧几里得的《几何原本》出版,1543年哥白尼的《天体运行论》出版,这些学者和他们的代表性著作不仅大力推动了科学知识的发展,也使以观察、實验为特征的知识生产方式逐渐走入科学知识生产系统之中。

(二)近代时期大学与媒介的互动

在17世纪至19世纪早期,科学知识生产的活动是游离于大学之外的。在当时的欧洲,以法国国家科学院以及英国皇家学会为代表的官方和民间科学协会成为了推动科学进步与知识生产的重要力量。并且,不同类型的科学协会所推崇的是以培根主义为主的倾向于实验和实用的导向,因此同时伴随着科学仪器的发明。在工业革命和科技革命的双重推动作用下,机器生产模式代替了手工生产模式,十七世纪的科学家发明了显微镜、望远镜、温度计、气压仪等一系列促进知识生产的科学仪器。1665年英国皇家学会创办了学术界中最早的《哲学汇刊》,开创了在学术共同体中借助于连续出版的期刊印刷媒介形态了解科学研究前沿的先河。“机器印刷的书籍以及图书馆和报纸、学术期刊共同营造出一个学习知识(经典图书)、获取消息(报纸)、分享新观点(学术期刊)的社会传播图景。”[15]与之相匹配的,近代之后大学的教学与科研活动也逐渐走向了组织化与制度化的进程。柏林大学通过建立“讲座制”,使教师与学生的活动有了组织单位和形式,且“教师与学生之间的交往基于书籍而展开,大学教学伦理主要体现在大学教师对于高深学问与科学知识的探究”[16]。科学研究也采用讲座制的形式,传播和生产“固态知识”,并且主要依托于学术共同体中的传播。伴随着美国赠地法案的颁布,大学的功能进一步得到拓展。威斯康星大学校长查尔斯·范海斯在其就职演讲中提出,大学应当是为本州全体人民服务的机构,它将努力寻求把英国的寄宿制学院和德国研究型大学的主要优点结合起来,人文学科、应用学科和创造性研究将共同发展,兴趣各异的学生均可从这些密切相关的学科中得到益处;大学将是“瞭望塔”,应作为“公共事业”的基本工具积极参加改造社会的活动。后来在吸收德国讲座制的基础上,该校还通过建立研究生院,进一步促进高深知识的体系化培养,使学生能够更加系统化地学习近代以来的经典书籍与文献,同时注重借助于媒介技术进一步加强社会服务,扩大知识传播与生产在社会中的影响。

(三)当代大学与媒介的互动

1969年,英国开放大学的成立开创了利用电视和广播进行大学教育的先河。在英国开放大学运行的早期,学校与BBC公司达成合作关系:BBC通过 BBC2套和无线电广播给开放大学提供必要广播时间,英国开放大学提供所教课程的材料,BBC再将这些材料转化为可视化的教学节目并保障课程的教学效果。1979年,中国“中央广播电视大学”的成立,标志着我国开始通过广播电视的方式为广大青年提供远程学习机会。随后,全国各地纷纷建立省市两级的广播电视大学体系,满足了一大批青年的学习需求。1989年,美国凤凰城大学利用计算机教学系统开发出全美首个网络教学计划,通过线上课程的方式为全球范围内的学生和成人提供继续教育机会。2001年,麻省理工学院校长查理斯·维斯特宣布开放式课程实施项目,由此拉开了全球开放线上教育资源的序幕。在这之后,众多世界顶尖大学通过网络平台创建MOOCs课程,师生可以借助于互联网以及开放获取的形式获得更多的在线教育资源。在电子媒介时代,另一项在大学教学中普遍应用的技术就是计算机辅助教学。相较于广播电视大学的教学方式,计算机辅助教学将知识传授的范围进一步扩大,并使得教学方式更加灵活多样。在从事相关研究活动的过程中,利用计算机进行数据计算成为可能,这也解决了在科学研究中进行复杂计算的难题。高等教育政策分析专家凯里也曾预言,“人工智能和互联网线上教学将书写高等教育未来史,那些不能适应相应改变的院校,会退出历史的舞台”[17](P8)。进入数智媒介时代后,大学的教学活动通过网络与个人电脑实现了全球范围内的同步在线课程直播,科学研究所依赖的数据也能够通过在线发放问卷或在线访谈的方式进行搜集。借助于数据中心,计算机通过强大的芯片功能实现了以往人工计算力所不能及的庞大计算任务,使研究数据得以在较短的时间内完成搜集与运算,为大学的科学研究提供了重要的数据支撑。并且,基于数智媒介的云端研究中心、云实验室逐渐成为科学研究的新方式。云实验室意味着大学的实验研究人员只需使用他们的网络浏览器就能够在任何地方通过远程控制进行实验:实验通过一个基于订阅的在线界面进行编程,然后交由软件协调机器人和自动科学仪器来执行实验和处理数据。云实验室的最大优势在于,它体现为一种高度自动化的集中式研究实验室,科学家可以从远程位置的计算机上运行实验。例如,美国旧金山南部的绿宝石云实验室,可以通过远程操作实验室中的机器人来完成相应的实验研究工作。数智媒介中的大学不仅拓展了其在全球范围内从事教学、研究和社会服务的边界,也因媒介技术的革新实现了更充分的人机互动,进而拓展了大学在国家创新系统中的功能。

总体上来看,媒介与大学通过互动与演化推动彼此革新与发展。手抄媒介使得人类告别了口耳相传式的小范围信息传递与知识传播,促进了中世纪大学的繁荣发展;印刷媒介推动了书籍在大学中的进一步使用与普及,大学的课程内容开始从传统的亚里士多德经院哲学向以实验与观察为特征的规模化知识转型;电子媒介拓展了知识通过电视和电报进行传播的途径,为大学师生提供了在家学习的便利;互联网媒介使得大学中的教学与知识生产能够跨越时空限制,为区域间的均衡发展提供可能,并加快推动高等教育普及化进程;数智媒介见证了开放科学时代的到来,通过开放知识存取、同步直播、远程实验操作,使大学得以在全球范围内实现共联,发挥其在国家创新系统中的功能与作用(见表1)。

三、大学的媒介作用

现代社会,环境的媒介化与信息化致使大学的媒介作用不断凸显,大学逐渐演变成为交换知识与信息、生产知识与信息、传播文化价值与符号的重要媒介形式。大学作为媒介的原因,一方面是大学自身的公共性、国际性、开放性的特征,使得大学成为了集文凭与学历证明、知识传播与创新、信息传递、文化交流、商业合作、权力交织于一体的媒介与平台。不同的观点、思想在课堂上或研讨会上进行交流与碰撞,促进了知识的传播、生产与增值;另一方面,随着大学治理权力层级的下放,发挥人才培养、科学研究和社会服务实质性功能的组织主要在院系这一层面,在高等教育系统中出现了“学院办大学”的现象,大学则成为了承载信息的一种媒介符号,发挥着传播信息以及扩大全球影响力的作用。

(一)大学媒介作用的物化表现

一方面,大学校徽、校训以及校园内的建筑与文化设计为师生乃至所在区域提供了带有文化特质的大学文化体验,大学在传递知识的同时,也在传递自身承载的内在精神品质与学术品格。国内外许多大学的校徽设计都蕴含着丰富的象征意义。如哈佛大学的校徽中带有拉丁语VETERIS这一单词,代表了真理的含义。而国内一些师范大学如北京师范大学、西北师范大学、曲阜师范大学等都以“木铎”为校徽,“木铎”一词出自《论语·八佾》之“天下之无道也久矣,天将以夫子为木铎”[18],代表的是教师育人的意蕴。与校徽一样,大学的校训也成为了大学某种形式的名片或者宣传语,传递着每所大学不同的办学追求和别具一格的文化特质。清华大学的“自强不息、厚德载物”,北京大学的“博学、审问、慎思、明辨”,北京师范大学的“学为人师、行为世范”,这些校训无疑都在传递着大学在社会进步以及人类发展中的重要责任与终极追求。它们既是一代代学子努力的方向,也是大学自身始终坚持和秉承的初衷与使命。此外,不少大学通过在校园内树立国内外科学家、教育家或优秀校友的雕像,弘扬和传承他们的思想和精神,于有形与无形之中彰显大学的办学理念与精神追求。有些高校将亚里士多德的“吾爱吾师,吾更爱真理”书写在校园醒目处,突出体现的也是其对于学术的本真追求。

另一方面,大学的校名、校庆活动、校长致辞、毕业证书、排行榜等都体现了大学作为媒介的特质和功能。中西方大学校名的确立具有差异性。西方大学的校名大都与对大学的创建具有突出贡献者的名字有关,例如美国哈佛大学是因大学初成立时捐赠过780英镑和400本图书的John Harvard先生而命名。我国大学则主要在省份或城市名称的基础上,辅之以“学院”“大学”“科技”“師范”“航空航天”等能够区分办学层次和类别的关键词来命名。伴随着大学的合并热潮和“升本运动”,一些大学抛弃了原有的“学院”称号,改称为“大学”,因为“大学”相较于“学院”意味着办学层次和办学水平的提升。从符号学意义上来看,校名俨然是大学的身份证,既标识着它的办学功能和层次,也体现着它名字背后的厚重历史和文化。与校名紧密联系且同样具有媒介功能的是大学的校庆活动,大学往往通过举办校庆活动,在追溯办学历史、挖掘文化底蕴和凝练办学理念的同时,也以此为窗口向社会和公众甚至世界宣传和展示学校的办学追求和办学成果。数智时代下,大学校长的毕业致辞也正在成为公众认识大学以及大学进行文化输出的重要方式。每年毕业季人们总能迅速阅读到大学校长们特色各异的毕业致辞并为之所吸引,他们或慷慨激昂或谆谆教导,无不是在为大学生谋划未来的同时,也在宣传各自大学的办学理念及精神品格。大学毕业证书作为一种印刷品,它在传递学历证明信息的同时,也在公众、用人机构面前被赋予了一种特殊的象征意义。“教育涂层机制把成绩、学历、证书、头衔、称号、绩点、奖励等涂抹在受教育者身上,表征受教育者受过某种教育,象征受教育者所具有的资格、身份、功能与价值,从而由社会结构所征用。”[19]用人单位以及社会可以通过身份涂层来对不同的学生进行识别,不同身份涂层的毕业生,可能会受到不一样的挑战和考验。此外,第三方的大学评价也为社会公众了解大学提供了重要的渠道。最初“公众更多的是通过媒介报道来认识一所大学,从而对其形成或好或坏的印象。”[20]大学排名作为一种媒介手段,也在以详细的指标体系向社会传递某种信息,如大学孰优孰劣,以及各校在学科上的优势等。不同国家、不同类别的大学排行榜既是大学传播自身信息与价值的渠道,也是社会公众了解大学并藉此形成初步印象的途径。由于社会公众在信息资源上的匮乏,大多数情况下他们对于大学的了解就来自于大学排行榜以及大学宣传片中的印象,而缺少更直观的经验和认识。不过,随着自媒体时代的到来,更多的大学开始关注自身形象与品牌的运营与管理,如通过公众号、微信、微博、视频号等形式向社会传递信息,展示自己,公众也获得了更多了解大学、走近大学的渠道和平台。

(二)大学媒介作用在动态层面的表现

从动态意义上来看,大学通过将自身转变为“媒介”来进行教学、科学研究和社会服务等活动,并不断在社会公众面前提升自身的品牌质量与社会影响力。首先,大学通过教学活动传递着学生在未来社会中所要求的主流价值观念、知识储备和技能,以学科、专业这些建制化的方式将学生纳入到培养系统之中,进而将人类已经积累的知识财富系统性地、有组织地传授给下一代。大学传递的知识具有双重属性,一是知识的专门性,另一部分是知识的“官方性”。正如阿普尔所指出的,“知识脱离了其原有的社会和学术背景而被操纵其新场景的政治规则所重塑和改变”[21]。其次,在教学方面,大学似乎是一块远离技术变革侵扰的“净土”。在媒介日益盛行的当下,人们对于媒介的呼声似乎在高校课程教学中并没有达到一定的预期。一项关于本科生对教学方式态度的调查中显示,“相对而言,学生对PPT课件形式评价效果最好;其次则是手写板书形式”[22]。这在一定程度上表明,新媒介形式在大学教学中的应用,并不意味着旧有媒介形式的灭亡。恰如库恩谈到“范式”在科学发展中的作用时指出的,一种新范式的产生并不意味着两者不能并存,而是新范式在科学发展中成为主流。罗杰·菲德勒也指出,“当比较新的传播媒介出现时,比较旧的形式通常不会死亡——它们会继续演进和适应”[3](P19)。大学利用媒介技术将以往静态的课程通过数字化转型实现全球范围内的知识传播,各个高校的MOOCs课程平台的搭建使得学生能够获得来自全球范围内不同高校的多种课程学习资源。再次,“信息技术已经改变了学术,它增强了学者在虚拟学院中的联系,这些学者在本质上是对其同行忠诚负责,而非对其所处的机构负责”[17](P242)。网络和数字化的平台,为教师提供了脱离物理空间的学术生产能力,跨国家、跨区域性质的学术会议以及交叉学科领域的研讨会。迈克尔·吉本斯曾指出,知识生产模式2的特点是在应用的过程中解决问题。正是借助于新的媒介形态,人们通过远程操控平台实现人工智能型的实验操作与研究工作。尤其是在抗击和应对新冠大流行的过程中,生物医学领域的一系列在线会议、远程会诊以及科研成果的在线共享机制突出体现了数智媒介为人们公共生活提供及时服务的重要社会价值。同时,借助于媒介技术,人们的科学研究方式也在发生着转变,访谈时所使用的录音笔、视频影像等电子化设备代替了以往的口头交流和纸笔记录方式。甚至,人们还可以将音频、视频作为资料开展相应的研究工作。学术期刊利用网络和微信定期推送的“网络首发论文”“网络提前出版论文”,正改变着学者获取最新研究前沿信息的速度。有的期刊在通过公众号推送文章时,还会将作者及其匿名审稿意见公之于众,增加了用稿透明度。在项目评审中,线上和线下结合的评审方式改变了以往传统的线下单一评价的方式,在充分发挥数智媒介作用的同时,增强了学术评价的公正性。最后,作为一种“媒介”,“大学的角色正在从‘象牙塔’向‘参与式大学’转变”[23],大学逐渐成为连接基础教育与高等教育、政府与社会经济建设与发展、产业结构优化调整与国家创新体系的重要支撑点。基础教育阶段的中小学借助于高校的专业化知识,得以在学校效能改进、课程教学方式调整、教研模式开发等方面进行有针对性的改革;政府在经济社会发展政策、教育政策制定中也表现出对于大学智囊团的高度热情;各行业的技术瓶颈、产业结构优化调整同样需要大学为其提供基础性研究成果以及知识产权的授权与支持。大学正在通过自身的“媒介化”以及媒介技术的应用进一步彰显其在经济发展、社会建设、人类福祉方面的社会责任。

四、媒介化社会给大学发展带来的挑战

媒介作为一种传递信息、视频、图像以及人类情感的重要方式,对大学中内部事务产生著双重影响。从积极的层面来看,媒介创新了大学在人才培养、科学研究、社会服务、文化引领方面的方式,为生存于其中的师生提供了多元化的信息和知识渠道;从消极的一面来看,媒介化社会的技术治理取向会给大学带来一定程度的挑战。在以媒介为中心的社会情境中,人类思考能力的式微、在媒介使用过程中的公平与伦理问题以及大学成员的媒介素养等问题都值得我们深思。

(一)人类思考能力的式微

现代社会处在以图像和声音等感官刺激的增强为外在表现形式,以数字化运算和人工智能模拟的内在运作机制为特征的现代性时期。借助于手机、微信、微博以及网络自媒体等微型媒介终端,信息可以得到迅速传播。从生活领域到学术研究,公众和研究人员能够实现及时性的阅读和知识的开放获取。然而,在当下社会,微信公众号推送的文章形色各异、质量参差不齐,面对信息量的无限扩充,人们对信息的真伪难以辨别。随着纸质阅读让位于在线开放存取,人们对于视觉和听觉的刺激逐渐超出了潜在思考能力的追求。在传统纸质媒介盛行、以需求为导向的供给方式下,人们根据自身研究兴趣来寻找相应的书籍、文章和信息;而在数智媒介时代,隐藏在机器内部的数字运算会自动推送基于公众消费偏好的需求清单。机器的运算代替了大脑的思考,快速的关键词阅读代替了纸质媒介逐字逐句阅读所获得的灵感,新媒介正在使人们之间的物理距离拉近,而大脑与心灵之间的距离却在渐行渐远。“技术作用于人的部分感官,甚至可导致某种‘催眠’效应,即生理上的短暂适应导致人的感受性或边际敏感性显著降低。”[14](P38)人们在浩瀚的知识与信息海洋中疲于应付,导致大脑中的部分功能退化或减弱。与即时阅读相伴随的是,人们对于身边事物的思考能力下降,现实生活中“提笔忘字”等问题屡见不鲜。尼古拉斯·卡尔已经证明,“互联网实际上正在改变我们的头脑:考虑到人类大脑的可塑性,我们知道,即便在我们下线后,我们在线上的习惯仍会继续,依旧会影响神经元突触的运转。因此,我们可以假设:负责浏览、泛读和多任务处理的神经回路正在扩张,并越来越强化。与此同时,维持注意力之持续不断,用于深度阅读和思考的神经回路则在弱化,甚至受到侵蚀”[24]。在大学里,媒介给学生理性思维的培养以及教师的权威带来了深刻的挑战。相较于传统授课的权威式灌输,媒介时代强调多元化的、深层次的师生互动,使得学生不满足仅限于书本中的知识与单一感官的体验,“而是往往满足于视觉、听觉的感官刺激,满足于游戏调侃和情感宣泄,满足于拼贴复制和随意言说,理性的光芒因此失落了”[25]。令人眼花缭乱的视觉与感官刺激逐渐麻木了心灵,外在的浮夸形式替代了内在的精神实质,“许多学习技术目前将重点放在了‘看见’上,这既强化了心灵和身体的割裂,同时又加剧了主体和客体的分离”[26],致使学生逐渐成为了一个缺乏自主思考能力的个体。

(二)媒介伦理与媒介公平问题的凸显

在媒介高度发达的现代社会,大学及其成员能否充分利用媒介就成为了决定其教学、研究能力以及社会服务水平的关键因素。“互联网革命摧毁了印刷品对于知识的垄断,打破了知识传播的时空界限以及组织机构的制度性约束,但同时因为有‘数字鸿沟’的存在,互联网也造成了另一种意义上的知识垄断。”[14](P36)媒介公平问题通过更为隐匿的方式而存在,媒介资源供给和获取上的不均衡可能会进一步拉大学生在知识获取上的差距,造成新的教育不公平问题。例如,在线上课时期就有学生需要“蹭网”来获取教育教学资源。而近期火爆出圈的“ChatGPT”平台也让我们看到新型媒介技术的强大功能,但更为重要的是如何合理使用这一媒介平台与技术。伴随着媒介的“智能化”,对于媒介伦理问题的追问与测评就愈发困难。这其中不仅包括人类使用媒介的用途,也包括开发新型媒介的技术人员所秉承的价值与伦理观念。雅思贝尔斯曾认为,“技术在本质上既非善的也非恶的,而是既可以用以为善亦可以用以为恶。技术本身不包含观念,既无完美的至善观念也无恶魔似的毁灭观念,只有人赋予其意义”[27]。

(三)媒介意识与媒介素养的匮乏

媒介使得教师沉浸在网络与技术的环境之中,MOOCs课程在全球范围内的传播,云端技术在网络学术会议中的应用,虚拟仿真实验、大规模在线调查、开放式的存储阅读、ChatGPT等人工智能媒介在为教师提供便利的同时,也对高校教师的媒介意识与媒介素养提出了新的要求。“今后,知识的创造者和应用者都要具有将知识转化成电脑语言的工具和技巧——无论他们是创作还是研究。”[28]技术治理下的教学和科研,在挑战着教师的信息技术素养以及新媒介的使用能力,教师也需要走出传统的教学与研究的舒适区,去调整自身来适应新技术和新要求。媒介带给教师的是由以往的“物理在场”转变为“虚拟在场”,实现基于网络的教学方式转变以及知识生产方式的转型。现代大学教师在进行教学和学术研究的过程中,不仅要会教学科研,更要会使用影响教学和学术研究的各项媒介技术。数智媒介中的大学成员如果还是以一种被动的、消极的姿态去看待与使用媒介,那么很有可能会遭遇严重的冲击。正如利奥塔所指出的,后现代时代的来临,使得教师在知识的掌握与信息获取上并不比学生更有优势,很可能会“敲响教师的丧钟”。“学生通过各式各样的线上课堂自主建构知识,积累到一定程度后可能会对教师知识话语力带来挑战。”[29]数智媒介下,大学成员是否具备将新型媒介应用到已有教学与研究中的媒介意识,以及将新型媒介与技术应用到教学与研究过程中的能力,都成为未来决定大学教学与研究质量的关键因素。与此同时,数智媒介的繁荣发展势必会带来对于信息真实性的追问,大学成员亟需提升自身的媒介反思素养与能力来应对当前社会中的多种不确定性与信息真实性等问题。

(四)多元化文化对于大学的影响

在数智媒介传播知识与信息的过程中,文化要素对大学全员的影响日益深远。“我们今天生活在一个不断加速超级内部链接的世界、一个‘全球性的世界都市’,充斥着激发深刻复杂的文化转换和重新结盟的传播互动和交流系统。”[8](P315)大学自中世纪产生之时,就已经显现出了教师和学生的流动及其国际化的特征。大学本身也是一个文化组织,大学中的教师、学生、领导群体都在日益感受到来自不同民族、国家和社会的多元文化浸染。以电影为例,《放牛班的春天》《阿甘正传》等电影在题材上各有不同,但其中西方社会强调的崇尚自由、民主、个性化的文化特征和价值观念却都通过大众媒介得以传播。而在中国社会中,《一个都不能少》《老师好》等与教育相关的各类电视剧、电影、报纸等媒介所传播的信息与文化,更多的是弘扬集体主义情感和价值观在人们生活中的重要意义。数智媒介时代,大学及其成员面对着一个更为复杂和多元化的社会文化背景,“媒介文本在它们的结构里确实有一定程度的‘开放性’,以使阅读维度多样化”[8](P316)。媒介社会带来了一种多义性社会文化,一方面由于媒介本身的开放导致了社会公众对于媒介信息与内容的多种理解;另一方面由于社会公众开始从更积极的角度去建构媒介及其内容,进而使多义性社会得以产生。处在媒介化社会中的大学以及大学自身的媒介化取向都会使公众获得更多的话语权,多元文化与价值观的影响同样会以更为隐蔽的方式进入到大学校园之中。在旧媒介时代,信息、知识与文化的输出和影响有限,而在各类媒介层出不穷的当代社会,大学在弘扬不同文化中可借鉴之处的同时,需要格外警惕文化中的糟粕。

五、媒介化社会的大学治理

媒介化社会的大学治理包含了两层含义:一是媒介化社会中的大学治理;二是大学的媒介治理。媒介化社会中的大学治理需要我们重新审视大学与社会之间的关系以及在互为“媒介”的新时代,如何实现大学与社会的有效发展与共融。大学的媒介治理需要大学成员具备相应的媒介知识以及媒介使用的反思和评估能力,推动大学治理能力的提升。

(一)重新认识大学与社会之间的关系

大学正在通过媒介以及自身媒介化的转型实现与社会之间的深度融合,大学与社会成为了“关系性存在”的联合体。数智媒介使得大学的公共性属性更加凸显,媒介及其内容不再是被动的工具,而成为了建构人们生活方式和内容的“行动者”。因此,我们需要重新认识大学与社会之间的关系。大学处于由媒介所搭建的异质性行动者网络之中,大学与其他组织之间的交往形态并非仅仅是在物质意义上的互联,更是在虚拟网络空间中的互联。大学与城市、社区之间的融合成为了区域经济社会文化发展的重要组成部分,并逐步成为所在区域的符号象征与“名片”。媒介与大学之间发挥着双向形塑的作用,大学借助于媒介将其功能拓展到全球范围之内,而大学在国家创新系统以及其他社会组织中日益重要的作用也在推动媒介自身的迭代与变革。

(二)增强大学全员的媒介素养

媒介素养是指人们面对不同媒介时所应具备的思维品质与关键能力。当今时代大学中学生管理问题、网络德育问题、学术不端问题、师德师风问题都很容易随着媒介作用而被公众所知晓,网络空间所呈现出的非理性、不平等、观点极化等特点甚至会造成一些问题被放大。尤其处在一个信息介于真实与非真实之间的“后真相时代”,学生和教师在接触了庞杂的信息内容时,会面临着“第三种现实”的局面,亟需具备一定的信息识别能力和智慧。“第三種现实具有抢占话语、轻视真相、崇拜戏谑、放大碎片信息等特征。它将新闻信息的传者和受众,卷入借助事实建构情绪和解读情绪的场域之中”[30]。因此,大学成员在进行教学、科研和社会服务的过程中,需要进一步提升对信息真实性的反思及辨别能力,提高对于负面信息的免疫能力。同时,大学成员在使用媒介的过程中,需要进一步加强相关媒介理论知识的学习,提升对于各类媒介的选择能力、理解能力、评估能力,真正达到媒介治理的善治状态。

(三)创新大学治理的媒介参与形式

如前所述,媒介化社会的大学治理包含了媒介社会中的大学治理和大学的媒介治理两个问题。在新型的创新系统中,媒介成为了参与大学治理的又一个行动者。媒介或者更广义地说,信息的传递已经开始摆脱传统传播研究中的“中介性角色”,而开始逐渐地“影响”乃至“控制”社会形态的构型过程[31]。在进行大学媒介治理的过程中,可能会出现两类事件。一类是社会影响良好的事件,例如重大科学发现、对国家做出突出贡献的“大先生”。另一类是危机事件的公关处理。近些年,在大学内发生的各类学术不端、师德师风等问题将大学频频推向公众的视野。这需要高校在媒介层面加强舆论的引导,提高通过媒介处理公共关系的能力,即在出台相应政策有效遏制相关事件的同时,通过网络即时发布信息,保障信息的公开与透明,向公众负责。

(四)提升大学的国际传播能力

大学展现、推介自身悠久的办学历史和文化是大学获取口碑与符号资本的重要方式,大学微信公众号以及短视频等媒介的使用意味着大学也逐渐走向一种能够包装以及必须包装的时代。大学在与其他媒介互动的过程中,需要充分发挥大学“媒介形态”的作用,在提升数智媒介传播能力的同时,也要提升自身的媒介形象和媒介生产力,积极讲好中国大学故事,即针对我国“双一流”建设的理论贡献、创新举措、实践做法,通过数字化的学术著作、网络视频、学术会议、连续性专题论文向不同国家和地区进行传播,提升中国特色高等教育在世界高等教育体系中的话语权,打造我国高等教育参与全球教育治理的新局面和新格局。

参考文献

[1] Castells M.The New Public Sphere:Global Civil Society,Communication Networks,and Global Governance[J].The Annals of the American Academy of Political and Social Science,2008(01):78-93.

[2] [加]马歇尔·麦克卢汉.理解媒介:论人的延伸[M].何道宽,译.南京:译林出版社,2019.

[3] [美]罗杰·菲德勒.媒介形态变化:认识新媒介[M].明安香,译.北京:华夏出版社,2000.

[4] [美]曼纽尔·卡斯特.网络社会的崛起[M].夏铸九,等译.北京:社会科学文献出版社,2004.

[5] Jensen K B.The Social Semiotics of Mass Commu-nication[M].London:Sage Pubs,1995:68-69.

[6] [美]克莱·舍基.认知盈余:自由时间的力量[M].胡泳,哈丽丝,译.北京:中国人民大学出版社,2011:71.

[7] [美]赫伯特·马尔库塞.单向度的人——发达工业社会意识形态研究[M].刘继,译.上海:上海译文出版社,1989:前言4.

[8] [美]大卫·克罗图,威廉·霍伊尼斯.媒介·社会:产业、形象与受众[M].邱凌,译.北京:北京大学出版社,2009.

[9] Negroponte N.Being Digital[J].Library Quarterly Information Community Policy,2000(3):261-270.

[10] [英]彼得·伯克.知识社会史.上卷:从古登堡到狄德罗[M].陈志宏,王婉旎,译.杭州:浙江大学出版社,2016:12.

[11] 童兵.科学发展观与媒介化社会构建:新闻传播学视角的研究[M].上海:复旦大学出版社,2010:23

[12] David Crowley&Paul Heyer.Communication in History——Technology,Culture,Society[M].Boston:Allyn & Bacon,2004:68.

[13] 程德林.西欧中世纪后期的知识传播[D].北京:首都师范大学:2002:27.

[14] 王建华.大学落后于时代了吗?——技术的视角[J].南京师大学报(社会科学版),2019(05).

[15] 郭文革.媒介技术:一种“长时段”的教育史研究框架[J].教育学术月刊,2018,(09):3-15.

[16] 罗生全,王素月.人工智能背景下的大学教学伦理重建[J].大学教育科学,2020(05):96-102.

[17] [美]凯文·凯里,K.大学的终结:泛在大学与高等教育革命[M].朱志勇,韩倩,译.北京:人民邮电出版社,2017.

[18] 孔子.论语.八佾[A].朱熹.四书章句集注[C].北京:中华书局,1983:68.

[19] 金生鈜.教育涂层的象征机制及社会效应[J].高等教育研究,2022(02):23-30.

[20] 胡西伟.当代中国大学形象的媒介呈现与重建[D].武汉:武汉大学,2013:5.

[21] [美]迈克尔·阿普尔.官方知识:保守时代的民主教育(第二版)[M].曲囡囡,刘明堂,译.上海:华东师范大学出版社,2004:69.

[22] 阎光才.讲授与板书为代表的传统教学已经过时?——不同方法与技术在本科课堂教学中的有效性评价[J].教育发展研究,2019(23):1-9.

[23] 盧盈.一流大学学术领导力:基本特征、层级扩散与实现策略[J].教育发展研究,2021(09):29-36.

[24] Carr,Nicholas.The Shallows:What the Internet is Doing to Our Brains.New York:Norton,2010:141.

[25] 谌兵.数字媒介重构大学课堂文化[J].江苏高教,2015(02):86-88.

[26] [加]马吉·伯格,芭芭拉·西伯.慢教授[M].田雷,译.桂林:广西师范大学出版社,2021:75.

[27] Jaspers,K.Origin and Goal of History[M].New Haven:Yale University Press,1953:115

[28] [法]让—弗朗索瓦·利奥塔.后现代状况:关于知识的报告[M].岛子,译.长沙:长沙:湖南美术出版社,1996:35.

[29] 肖银洁,吕宏山.教育数字化赋能高校教学新形态的风险审视与纾解路向[J].大学教育科学,2023(02):24-32,92.

[30] 江作苏,黄欣欣.第三种现实:“后真相时代”的媒介伦理悖论[J].当代传播,2017(04):52-54,96.

[31] 戴宇辰.走向媒介中心的社会本体论?——对欧洲“媒介化学派”的一个批判性考察[J].新闻与传播研究,2016(05):49.

收稿日期:2023-08-20

基金项目:国家社科基金“十三五”规划2019年度教育学一般课题“世界一流理工科大学人文社会学科发展模式研究”(BIA190181)。

作者簡介:卢盈(1986-),男,河南新乡人,教育学博士、河南师范大学教育学部讲师,硕士生导师,主要从事高等教育管理、学术职业与政策研究;新乡,453007。

Universities in a Mediatized Society

LU Ying

Abstract: The media form of society has gone through the era of oral communication, paper communication, electronic media, and Internet media. It is gradually moving towards a media society composed of digital and artificial intelligence. Through the continuous iterative development of the media, the knowledge produced by universities is disseminated globally. The university has also become a medium for transmitting information and knowledge in a mediatized society and has realized virtual sharing between the university and its members and other organizations. However, universities in a mediatized society are facing problems such as the decline of critical thinking and the lack of media ethics and media literacy. In a social environment of mutual media, we need to re-understand the relationship between universities and other social organizations, enhance the media literacy and capabilities of university members, actively broaden the channels for the media and the public to participate in educational research and decision-making, and improve the media communication capabilities and media productivity of universities, and build an open and inclusive interactive environment between universities and media.

Key words: media; mediatized society; media university; media governance; university governance

(责任编辑 黄建新)