互动数字叙事视域下非遗的开发框架与实践方略

2023-12-01刘芮

刘 芮

非物质文化遗产包括被各社区、群体以及个人视为其组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所①UNESCO,《保护非物质文化遗产公约》,https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000132540_chi,2003 年10 月17 号。,是地方文化根脉滋养孕育的活态文化②郭永平、贾璐璐:《全球在地化到地方全球化:互联网时代非物质文化遗产的保护与传承》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》2023 年第2 期。,也是影响地方认同和文化认同的重要因素。中国高度重视非遗的保护、开发和利用工作,自2003 年起相继颁布了《关于加强文化遗产保护的通知》《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》等政策,并将其融入文化数字化、文旅融合、乡村振兴等国家战略之中。作为提升用户参与度和推广历史研究逐步深入的有效方法③Holloway-Attaway L,Vipsjö L.(2020).Using Augmented Reality,Gaming Technologies,and Transmedial Storytelling to Develop and Co-design Local Cultural Heritage Experiences,Visual Computing for Cultural Heritage,Cham:Springer,177-204.,互动数字叙事被视为博物馆等具有文化意义的地方的一种解释工具,便于公众了解物质遗存、非物质习俗和地方传统的故事,实现地方与全球以及跨文化的过去的相遇④Chrysanthi A,Katifori A,Vayanou M,Antoniou A.(2021).Place-Based Digital Storytelling.The Interplay Between Narrative Forms and the Cultural Heritage Space,Emerging Technologies and the Digital Transformation of Museums and Heritage Sites.RISE IMET 2021,Cham:Springer,127-138.。

目前,互动数字叙事应用于非遗的研究主要集中于两个方面:(1)实践的多元化。工具开发层面,国外基于不同的叙事类型和应用场景开发了故事化工具。譬如,有学者开发了基于互联网的叙事编辑器(Narrative Storyboard Editor)和移动叙事播放器(Narrative Mobile Player)等工具①Vrettakis E,Kourtis V,Katifori A,et al.(2019).Narralive-Creating and Experiencing Mobile Digital Storytelling in Cultural Heritage,Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage,15:1-9.,使用推荐系统和数字叙事技术分析背景信息,改善用户体验②Mario C,Massimo D S,Marco L,et al.(2021).Recommender Systems and Digital Storytelling To Enhance Tourism Experience In Cultural Heritage Sites,2021 IEEE International Conference on Smart Computing,323-328.。实践应用层面,国内外通过叙事性游戏、互动小说等方式讲述非遗故事,增强互动性、参与性与沉浸感。如苏州中国丝绸档案馆开发了国内第一款档案解谜游戏“第七档案室——漳缎疑云”。该游戏将档案知识融入在沉浸式书本、H5 页面小游戏以及线下实景解谜中,通过游戏化叙事、沉浸式体验和情景化探索,寓教于乐。(2)主体的协同性。互动数字叙事强调多元主体的积极参与。特别是图书馆③牟晓青、于志涛:《交互式数字叙事:加拿大 Writing New Body Worlds 阅读治疗新探索》,《图书馆论坛》,https://kns.cnki.net/kcms/detail//44.1306.g2.20230224.1834.008.html.、博物馆与档案馆④张斌、李子林:《图档博机构“数字叙事驱动型”馆藏利用模型》,《图书馆论坛》2021 年第3 期。等文化机构具有提供公共文化服务的社会责任,也共同承担保护历史、传播知识、教育大众的社会功能。如何构建多元主体参与机制,促进图博档的融合发展以满足日益多元的社会文化需求和国家文化可持续发展是当务之急。相较而言,中国互动数字叙事理论发展时间较晚,理论成熟度有待提升。如何扎根于本土化和民族性是互动数字叙事理念应用于非遗领域面临的一个重要问题。有鉴于此,本文立足于互动数字叙事理论和地方的双重视域,关注“人—媒介—地方”互动过程中所创造的非遗实践图式,从故事化表达和地方性书写两个维度构建基于地方特色的非遗开发的互动数字叙事框架。

一、理论基础与研究框架

(一)互动数字叙事

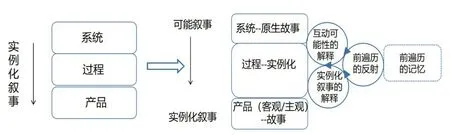

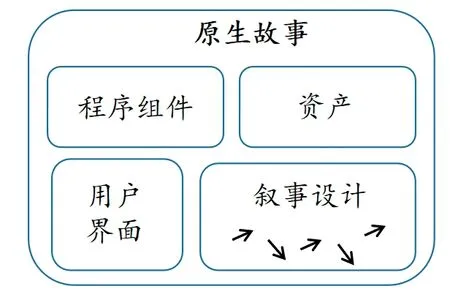

叙事在交流和知识转移以及个人和社会意义的形成中发挥着核心作用。因此,人们将新的传播技术用于叙事,利用其潜力扩大叙事表达的空间。⑤Koenitz H.(2023).Understanding Interactive Digital Narrative Immersive Expressions for a Complex Time,New York:Routledge,1.新媒体技术催生了新的文本形式和叙事形式,互动数字叙事(Interactive Digital Narrative,IDN)即是数字媒介技术发展的时代产物。IDN 的萌芽肇始于19 世纪60年代后期,互动小说、超文本小说、叙事性电子游戏等叙事类型的出现使得互动叙事理论和实践研究渐炽。目前学界对于互动数字叙事的定义及其特征尚未形成共识。国内,李媛认为IDN 是用户通过角色扮演、人机对话等方式参与叙事,改变叙事进程或结果,以增强用户参与体验的一种叙事方式。⑥李媛:《主题出版中的互动数字叙事策略》,《科技与出版》2018 年第11 期。章萌提出IDN 的核心在于构建数字叙事系统,让用户在虚拟的叙事体验中激活脚本认知来理解故事世界,按照规则对情景产生参与式反应完成叙事行为。⑦章萌:《互动数字叙事产品的价值评价体系初探》,《出版科学》2020 年第6 期。国外,玛丽-劳尔•瑞安(Marie-Laure Ryan)认为IDN 强调在程序化和参与式的环境中,利用引人入胜的故事元素,譬如冒险游戏或交互性叙事等方式,激发参与者的能动性。⑧Murray J H.(2018).Research into Interactive Digital Narrative: A Kaleidoscopic View,Cham:Springer,3-17.哈姆特•寇安尼兹(Hartmut Koenitz)将IDN 定义为一种多种形式的叙事表达,以多模态计算系统的形式实现,并带有可选的模拟元素,通过参与式过程增强用户体验。其中互动者对进度、视角、内容、结果有非同小可的影响,叙事被理解为心理投射世界的灵活认知框架。同时,其将系统(System)、过程(Process)和产品(Product)作为IDN 的核心要素,构建了SPP 模型并对其不断完善(详见下页图1)。其中,原生故事是系统的核心要素,包括程序组件、资产、用户界面和叙事设计四个要素(详见下页图2)。程序组件是指实现叙事设计的各种软硬件工具。资产主要包括IDN 作品中使用的所有元素,包括2D 图像、人物、景观和建筑的3D 模型、文本、视频、声音等数据资源。叙事设计是指如何通过用户界面对叙事元素、程序组件以及叙事逻辑等的架构。①Koenitz H.(2023).Understanding Interactive Digital Narrative Immersive Expressions for a Complex Time,New York:Routledge,71-78.综合考量理论的成熟度和应用方式,本文主要采用哈姆特•寇安尼兹对于IDN 的定义及SPP 模型作为理论基础。

图1 SPP 模型的演化过程

图2 原生故事元素示意图

(二)本文研究框架

“地方”的含义并非单一固化的,而是充满模糊性与多义性,且在不断拓展自身的边界,兼具实在与虚拟的生成性概念。②张娜、高小康:《后全球化时代空间与地方的关系演进及其内在理路——兼论一种地方美学的构建》,《探索与争鸣》2020 年第7 期。一方面,数字媒介技术使“地方”得以挣脱地理位置的束缚,以拟态的形式存在于赛博空间之中。③郭峥、张涛甫:《媒介与空间视域下的赛博“地方”——兼论B 站地方性》,《编辑之友》2023 年第5 期。另一方面,非遗所界定的信仰、观点、工艺和仪式等传统实践深刻地根植于本土社区的历史当中④Kirshenblatt-Gimblett B.(2014).Intangible Heritage as Metacultural production,Museum International,66(1-4): 163-174.,是地方文化的结晶。因此,多元主体通过互联网和计算机等媒介的参与式书写实践在非遗研究领域形成了“主体—媒介—地方”的三维互动场域(详见图3),通过互动数字叙事的方式推动用户参与、讲述数字故事、实现空间表达,旨在达到凝聚地方认同和文化认同的目标。从当前非遗开发的权利话语体系来看,主要是官方话语、高等院校、文化机构以及社会公众等多元主体博弈的结果。媒介技术强化了社会公众的深度参与,制造出“人人皆可数字叙事”的文化图景。从互动数字叙事的模型及其构成元素而言,数据资源体系是互动数字叙事应用于非遗领域的基础。叙事工具为非遗故事化开发提供了多元化的方法。叙事设计影响了非遗故事化开发的逻辑与结构。从地方的空间形态而言,媒介化社会中,地方性的再生产过程越来越屈从于媒介逻辑和传播形态。人们经由媒介所提供的参与过程与认同方式,可以形成全新的、超越时空的地方体验。⑤袁星洁:《“再造地方性”:媒介化理论视角下地方媒体的传播创新》,《湖南师范大学社会科学学报》2011 年第6 期。地方的空间形态逐渐由物理空间、社会空间扩展到虚拟空间。虚拟空间既拓展了互动数字叙事的边界,也为非遗的故事化开发提供了新的可能。

图3 “主体—媒介—地方”三维互动图示

二、非遗开发的故事化表达

(一)基础:数据资源的聚合与集成

数据资源是非遗故事化开发的基础。2022 年颁布的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》提出:“到十四五时期末,基本建成文化数字化基础设施和服务平台。”①中华人民共和国中央人民政府,中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,https://www.gov.cn/xinwen/2022-05/22/content_5691759.htm,2022 年5 月22 日。不难看出,非遗数据已然成为国家数字基础设施的重要组成部分。目前,非遗保护多为建立“国家级—省级—市级/区级—县级”四级遗产保护名录和确立非遗传承人两种方式。因而,非遗的传承和保护以地方为依托,以人为核心,以声音、形象和技艺为主要方式,其“活态流变”的特性影响了数据资源聚合与集成的方式和范围。云计算、数据关联、数据孪生等数字媒介技术的发展为非物质文化遗产数据资源的聚合与集成提供了新的途径。因此,非遗数据资源的聚合多运用文字、图像、音频、视频等方式,立足于“人—时间—事件”的三元框架,根据非遗资源传承和演变的时间序列收集传承人、非遗作品、地方历史等类型的多元异构数据。尽管,中国针对民俗建立了数字化保护、数字资源采集和著录的标准,但是针对其他类型的非遗尚未设计通用型标准和元数据核心元素集,且多参考国际标准依据其核心元数据体系对采集的非遗数据进行结构化处理。这种方式既没有体现出非遗的特点和地方特色,也不利于搭建非遗数据平台,打通数据壁垒和数据共享的“主动脉”,实现开放共享。

(二)核心:文化符号的提炼与转化

文化符号是理解地方、重塑地方的关键性力量。非遗开发的关键在于借助空间的自然地貌和人文环境,形成一套清晰、连贯且颇具可读性的符号文本,彰显历史风貌与地方个性。②刘海:《城市景观:基于一种视觉认知的空间旅行》,《兰州学刊》2014 年第6 期。地方作为媒介传播信息的对象,在媒介的作用下会产生各种地方意象。③邵培仁:《地方的体温:媒介地理要素的社会建构与文化记忆》,《徐州师范大学学报(哲学社会科学版)》2010 年第5 期。一方面,针对地方文化符号中最具代表性、辨识度和表现力的文化符号,如人物形象、地标性建筑、特色作品等方面进行提炼。同时,在充分结合地域文化、现代艺术设计与数字媒介技术的基础上,将其转化为文化符号。譬如,意大利外交部和游戏开发商Infinity Reply合作开发了文化遗产游戏APP“奇迹之地”(Italy.Land of Wonders)。该游戏聚合了自然、美食、艺术、演出和设计五个领域的文化遗产数据资源,设计了五名遗产卫士游戏角色,利用地图指引玩家去探索意大利的文化遗产,完成意大利地标的100 个拼图游戏。④Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation,Italy.Land of Wonders,Retrieved on 9th Dct.2023,from: https://ilow.esteri.it/#characters.另一方面,数字媒介技术的发展加速了文化符号的移植与复制。动漫游戏、网络文学、数字艺术、创意设计等方式推动了文化符号的衍生,为文化IP 全产业链发展联动提供机遇,培育和塑造具有鲜明地方特色的原创IP,提升IP 的生命力。如故宫通过与腾讯携手打造“数字故宫”微信小程序、开发《胤禛美人图》《绘真•妙笔千山》互动游戏等方式实现非遗的创新性转化和现代化表达,形成故宫文化IP 谱系,引发了持续不断的“故宫热”。

(三)方法:叙事工具的运用与开发

数字媒介技术的发展丰富了故事的表现手段,随着区块链、AR/VR、虚拟引擎、3D 投影等技术日臻成熟,数字媒介技术在故事之中融入声音、图片、文字、动画、影视等多种元素,并逐渐与非遗的开发场景深度融合,催生出“非遗+数字博物馆”“非遗+线上旅游”“非遗+电子游戏”等新型业态。譬如,韩国文化遗产厅、SK 电讯与谷歌韩国共同开发了“昌德阿里郎(ARirang)”应用程序帮助公众浏览昌德宫。看守宫殿的神兽獬豸以AR 的方式全程陪伴参观者游览,沿途还会提供12 个特殊景点以及历史典故的详细信息。公众可以利用360 度VR 观看限制观众进入的后院,在乐善斋内院可通过AR 欣赏宫廷舞蹈《春莺舞》。用户还可以通过AR 技术与王和王后一起拍摄AR 照、进行AR 射箭以及AR 放风筝等活动。①东亚日报,“传说中的獬豸将引领我们进入3D 昌德宫”,https://www.donga.com/cn/article/all/20200728/2133694/1,2020年7 月28 日。此外,部分机构还根据具体的应用场景和不同类型的用户需求积极研发数字叙事工具,强化数字叙事工具应用与推广,鼓励不同主体创造和分享故事。例如,CHESS 项目为博物馆及其用户开发了通用型故事创作工具——CHESS。该工具仿照电影的制作流程,基于剧本创作、舞台设计、制作和编辑四个流程进行故事设计,利用脚本图、分期图和编辑图三种图形构建故事模型图,形成信息内容与故事元素交织在一个连贯情节中的分支叙事。②Katifori A,Karvounis M,Kourtis V,et al.(2014).CHESS: Personalized Storytelling Experiences in Museums,In Mitchell A,Fernandez-Vara C,Thue D.(Eds.),Interactive Storytelling,ICIDS 2014,Cham:Springer,232-235.

(四)规则:叙事结构的逻辑与设计

叙事结构意指故事讲述和情节铺陈的方式,是数字故事的骨架。以技术为驱动力的数字媒介生态逐渐改变故事的形态、生产和创作逻辑。尽管线性叙事按照一定的时间或空间顺序铺陈故事文本,但是在互动数字叙事中,叙事文本不再是线性的、单一的和固定的,而是结构动态交织的超文本③苏晓珍:《数字叙事交流结构浅析》,《出版科学》2017 年第4 期。,叙事结构也逐渐由线性叙事向非线性叙事结构转变。非线性叙事结构打破了非遗故事中时空的统一性和叙事的连贯性,通过分叉叙事、回环叙事、复调叙事等设计方式搭建非线性的、多支线式的叙事结构,增强了非遗故事的趣味性和公众的参与感。而且,互动要素的引入意味着向读者让渡部分故事操控权,使得素材在事件序列中的排布不同程度上脱离线性模式而呈现出更加复杂的结构。④陆文婕:《互动叙事中的叙事支点研究:结构、权重与语境》,《出版科学》2019 年第5 期。这意味着公众采用不同的路径选择就会出现不同的叙事结构,构建出多元化故事序列。如2016 年11 月启动的EMOTIVE 项目提出以情节为基础,创作非线性、个性化、适应性更强的持续性故事。该项目以雅典古城阿高拉(The Ancient Agora of Athens)为空间原型,选取历史学家德西普斯、曾生活在此地儿童等不同叙述视角,利用在线故事原型工具将故事相关的音频、视频、文本和图像编译成一个多分支故事。⑤Roussou M,Ripanti F,Servi K.(2017).Engaging Visitors of Archaeological Sites Through “Emotive” Storytelling Experiences:a Pilot at the Ancient Agora of Athens,Archeologia e Calcolatori,405-420.

(五)主体:多元主体的协同与合作

数字媒介的技术赋权激发了政府、高校、文化机构、社会公众等多元主体参与非遗开发的积极性,有助于全面构建“政、产、学、研、用”协同合作机制,形成非遗保护与开发共同体。作为非遗保护与开发的主导力量,政府机构不断完善政策体系,建立专项资金,引导社会力量参与,培育公众文化自觉。高等院校和图书馆、档案馆、博物馆等公共文化机构是进行非遗研究、合作交流的重要阵地,延续历史文脉、稳步推进非遗数字化保护与开发是其重要职责。公共文化机构通过馆藏资源资源数字化、资源共享等方式建立协同合作机制。公众参与是遗产包容性保护的重要环节,不仅体现在生态和经济层面,更影响着社会发展的可持续性。⑥管永康、祁天娇:《作为新主体的“网络公众”——荷兰城市遗产保护中的在线参与机制》,《旅游科学》,https://doi.org/10.16323/j.cnki.lykx.20230626.001.数字媒介使得公众在非遗开发利用中的角色逐渐由被动的接受者转变为主动的参与者,提供了公众与非遗深度交互的多元化渠道。譬如,芬兰西普市政府与来自阿尔托大学的研究人员皮尔维•努米(Pilvi Nummi)合作开展Nikkilä Memories 数字记忆地图绘制项目。该项目通过Instragram、Twitter 账户以及发放问卷的方式,鼓励人们讲述、分享和转发他们的回忆并添加相关的图片,以收集当地人对老建筑的故事、记忆、经验等地方性知识。同时,通过GIS 的方式将故事与地点和建筑相关联,构筑故事地图,增强当地居民的地方感。⑦Nummi P.(2018).Crowdsourcing Local Knowledge with PPGIS and Social Media for Urban Planning to Reveal Intangible Cultural Heritage,Urban Planning,3(1),100-115.

(六)结果:数字故事的样态与呈现

媒介融合语境下,数字故事的类型呈现百花齐放的态势,主要包括超文本小说、互动小说、叙事性电子游戏、互动电影、数字平台以及实验艺术装置等多种样态。多元化的数字故事类型有助于展现非遗的文化背景和蕴含其中的生动地方故事,助力非遗守正创新。如伦敦国王学院数字实验室(King’s Digital Lab)和互动故事领域的先驱To Play For 共同发起的互动数字叙事项目——人工智能与故事叙述(AI&Storytelling)基于第二次世界大战中德国进军英国、发生宪法危机的历史背景,以戏剧For King and Country 为故事原型,借助Charisma AI 互动媒体平台,创作故事脚本、人物角色和叙事结构,让公众获得最佳的叙事效果和沉浸体验。①King’s Digital Lab.AI &Storytelling,Retriered on 9th Oct.2023 from: https://aiandstorytelling.com/.与此同时,数字媒介也丰富了非遗数字故事的呈现方式,以媒介矩阵的方式推动非遗传播,形成非遗IP 宇宙。即面对需求日益分化的公众,根据不同数字媒介的特性展开叙事和表达内核,呈现数字故事的内容,实现数字故事跨媒介传播。故宫即是中华文化在地化开发、讲好非遗故事的典型。藉由《穿越故宫来看你》H5 页面、数字故宫小程序、《上新了•故宫》等多种数字故事类型,故宫通过微信、微博、网页等多媒介平台实现协同叙事,调动公众对现有IP 的参与度。

三、非遗故事化开发的地方性书写

以互联网为代表的数字媒介刺激了虚拟空间的诞生与扩展,地方演化为“物理空间—社会空间—虚拟空间”的三元形态。流动性的网络空间实现了地方文本的脱嵌与重写,为非遗的传承发展营造出新的空间场域与展演情境。②郭永平、贾璐璐:《全球在地化到地方全球化:互联网时代非物质文化遗产的保护与传承》。数字叙事被用作激发、构建和分享关于地点的新知识的一种解释工具。基于特定地点的数字叙事突出了移动设备等媒介和场所之间的联系,让公众以即时和定位的方式与空间和主题产生共鸣。③Grandison T,Flint T,Jamieson K.(2023).Participatory Polyvocal Performative and Playful Interpreting Resnik’s 4 for creative placemaking with digital tools.In Giglitto D,Ciolfi L,Lockley E,Kaldeli E(Eds.),Digital Approaches to Inclusion and Participation in Cultural Heritage: Insights from Research and Practice in Europe,New York: Routledge,114-140.地方不仅包括客观空间的尺度,也以人文主义视野彰显了主体的实践、生活、身份、符号等文化意义,④裴萱:《“地方感”与空间美学的意义结构表达》,《云南社会科学》2023 年第1 期。强调以叙事为纽带实现公众的自我定位与群体归属,从而在特定社会结构中回应“我是谁”“我们是谁”“我们如何不同于他们”等身份认同与他者划定问题。⑤Schiffrin D.(1996).Narrative as Self-portrait:Sociolinguistic Constructions of Identity,Language in Society,25(2):167-203.因此,作为塑造地方和地方感的重要组成部分,非遗的故事化开发必须考虑其空间形态和应用场景。

(一)物理空间:嵌入应用场景

物理空间是非遗形成和存续的物质基础。遗址、博物馆、档案馆、文化馆等是非遗保存和展示、唤醒集体记忆、生成文化认同的重要场所。物理空间如博物馆作为承载叙事信息的载体,不应仅仅是一个客观的展示容器,更应是一个有意义的、充满叙事性矛盾的场域,是“事件”的发生地,是可叙事的动态审美过程。⑥[英]莱恩•劳森:《空间的语言》,杨青娟、韩效、卢芳等译,北京:中国建筑工业出版社,2003 年,第135 页.在此过程中,公众对于空间的感知由静态向动态转变。由此,互动数字叙事理念可以作为一种选择方法引入文化机构物理空间的设计之中,为公众营造一个交互式沉浸感知空间。国家典籍博物馆、中国文物保护基金会与字节跳动公益合作、依托“同心护珍宝 聚力续华章——‘字节跳动古籍保护专项基金’成果展”推出的沉浸式互动解谜游戏“故纸修复师•碎丹青”即是一个良好探索。公众以“古籍修复工作者”的视角切入游戏,使用手机端互动平台和沉浸式互动道具等互动装置,根据互动终端给予的逻辑剧情,通过推理、修复古籍,在遍布谜题线索的展陈空间,获得游戏线索,不仅可以通过该游戏了解古籍背后的历史,更有机会通过手机端互动平台亲身体验古籍修复,寓学于乐,趣味无穷。⑦国家古籍保护中心:《沉浸式互动解谜游戏“故纸修复师•碎丹青”在国家典籍博物馆开放体验》,http://www.nlc.cn/pcab/zx/xw/202306/t20230601_216142.htm,2023 年6 月1 号。

(二)社会空间:强化社会互动

“场所”的内涵在空间呈现形式的应用中得到扩展,人们以身体为主体的整体性感知方式也为空间交互提供了丰富的可能性。①汤子馨:《数字人文视野下基于空间交互的场所营造》,《室内设计与装修》2021 年第1 期。数字媒介极大地改变了公众与社会空间交互的方式,公众可通过“技术具身”的方式进入社会空间,通过感官共振、互动仪式、角色交互等方式强化社会互动,产生情感共鸣与文化认同。首先,印刷媒介和数字媒介的融合带来了新的感官体验和审美变化,通过声光电等技术媒介或可穿戴式设备的刺激,营造多感官沉浸的空间临场感。其次,非遗是一种程序化、仪式化的社会活动,可以通过线上文化展演、虚拟互动装置、技艺学习体验等方式传播非遗知识。最后,基于应用场景设计不同类型的人物角色供公众选择,通过文本输入、设备控制等方式实时控制场景内角色的行为。譬如,由国家文物局指导、敦煌研究院与腾讯联合打造的全球首个超时空参与式博物馆“数字藏经洞”,以4K 影视级画质、中国风现代工笔画美术场景与交互模式,让公众通过人物角色扮演的方式“穿越”到4 个不同的历史时段,与洪辩法师等8 位历史人物互动,逐步揭开藏经洞出土文献敦研001《归义军衙府酒破历》的面纱。②敦煌研究院:《全球首个超时空参与式博物馆“数字藏经洞”今日正式上线》,https://mp.weixin.qq.com/s/59wkcL7MLBXI79keg7f3-g,2023 年4 月18 日。

(三)虚拟空间:重构现实场景

尽管网络空间是一种虚拟场所,其依然能够作为地方被感知,并和物理层面的地方建立联系而延伸地方感。③白晓晴、张艺璇:《文旅直播与跨媒介地方的生成》,《南京社会科学》2022 年第9 期。一方面,非遗的保护与开发可以通过3D 建模、数字孪生等数字技术形成现实空间的镜像世界,实现空间复原。地方摆脱了物理空间的限制,成为数字地图上可以自由移动的锚点。例如,Etruscanning 3D 项目通过数据收集、数据清洗、地形采集、数字修复等途径完成了两个伊特鲁里亚古墓的虚拟重建工作,并开发了应用程序。公众站在博物馆的投影坟墓虚拟环境的屏幕前,使用有Kinect 运动传感器基于手势的交互界面与应用程序进行交互。④Pietroni E,Adami A.(2014).Interacting with Virtual Reconstructions in Museums: The Etruscanning Project,Journal on Computing and Cultural Heritage,7(2):1-29.另一方面,非遗的保护与开发通过模拟现实世界中的人、建筑等元素,重构非遗在时空维度上的联系,并对其进行改造和变形,嵌入到虚拟空间之中,实现空间再造。虚拟博物馆跨国网络(V-MUST.NET)曾举办过一个名为“罗马钥匙(K2R)”的互动展览。该展览以奥古斯都皇帝统治时期的罗马文化为主题,鼓励公众通过寻宝游戏的形式,利用Admotum 应用程序从罗马、亚历山大、阿姆斯特丹和萨拉热窝4 个地方的博物馆中寻找展品。在找到其中一个地点的所有物品后,公众可解锁其余3 个地点的虚拟空间寻找展品,了解展品的历史和故事。⑤Pagano A,Armone G,Sanctis E D.(2015).Virtual Museums and Audience Studies: The case of “Keys to Rome” Exhibition,IEEE,373-376.

四、非遗故事化开发的实践性方略

(一)面向全数据采集,破除共享壁垒

数据是非遗故事化的基础性资源,全数据采集可以获取更加准确、全面、实时的数据。就采集标准而言,依据国际标准和国家标准,制定适用于地方的非遗元数据互操作通用型标准和集成框架,对数据进行规范化描述。在此基础上,结合非遗的特点和历史因素,拓展互操作框架的核心要素,建设具有兼容性、互操作性和地方非遗特色的数据采集标准体系。就采集内容而言,多元化、规范化、流程化的数据形式便于后续通过互动数字叙事的方式对数字资源进行解构和重构。梳理当地的非物质文化遗产种类和数量,建立数据采集目录或表单,对非遗进行分级分类采集和管理,从“人—时—地—物—事”5 个方面对非物质文化遗产进行多源数据采集。就采集方式而言,可以采用影像记录、3D 扫描、数据库、API 接口、传感器等多种采集方式,获取不同来源、多元格式的元数据,实现非遗数据的多端采集和有效集成。就共享方式而言,可建立人物、事件等类型的专题数据库和非遗数据共享平台,在保证数据安全的前提下面向其他类型的用户提供数据共享接口。

(二)打造本土故事IP,形成叙事风格

本土故事IP 是互动数字叙事理论关照下推动非遗可持续开发、实现创造性转化与创新性发展的文脉。一方面,挖掘非遗中蕴含的人物、建筑、事件等故事原型,从价值观念、文化表征、体验内容三个方面构筑非遗故事的符号系统。价值观念是非遗故事的情感基调,故事的价值观既要适用于人类永恒的价值,也要与时俱进,凸显时代精神。文化表征是识别非遗故事特色的关键,文化表征既要体现地方特色,也要便于转化和提炼成文化符号,让受众从审美认知、艺术体验自然地过渡到文化理解和价值认同。①史春林、宿程晴:《讲好中国故事要用好文化符号》,《光明日报》2023 年3 月22 日。文化体验是非遗开发的核心,通过主题体验馆、民俗文化游、实景游戏、VR 游戏等方式为公众带来沉浸式体验。另一方面,建立媒介矩阵,形成叙事风格,打造故事IP 链。通过跨媒介的方式,围绕统一的故事世界观,实现非遗故事在不同媒介平台上的传播和故事IP 的互文叙事,建构逻辑高度关联的叙事文本和故事宇宙,并逐渐延伸到文创产品开发等周边实体文旅产业,实现非遗故事从“破圈”到“常青”的跨越式转变。

(三)整合故事化工具,注重应用场景

故事化工具可以集成声音、图片、文字、动画、影视等多种媒介元素,规范数字故事的生产步骤和操作流程,支持数字故事的协同创作和高效传播。一方面,利用通用故事化工具设计非遗故事。时任美国新媒体联盟副主席的艾伦•莱文(Alan Levine)于2007 年创建了一个名为“cogdogroo”数字故事网站,集成了具备数字故事创作功能的Web 2.0 工具。又于2013 年对网站进行改版,将通用故事化工具分为幻灯片放映、故事书、时间轴、地图、漫画、拼贴、设计、视频、音频9 种类型。网站也提供了移动应用程序工具列表以供公众参考和选择。②Alan Levine,All Tools A to Z.Retrieved on 9th Oct.2023 from:https://50ways.cogdogblog.com/Tools+A+to+Z.html.通用故事化工具简便、快捷的操作方式也有助于专业机构和公众积极参与非遗故事的创作以及激励公众的二次创作。另一方面,根据非遗的类型和地方特色设计和开发故事化工具。数字故事创作工具的开发应该考虑非遗“活态流变”的特性和地方的文化背景因素,既可以在原有工具的基础上添加新的功能,亦可以重新开发新的工具。

(四)采用非线性叙事,创新表达方式

非线性叙事打破了线性叙事中固有的时空关系,通过多元化的叙事方式以及富有变化的叙事节奏丰富了非遗故事的叙述方式,降低了公众出现审美和感官疲劳的机率。从时间维度而言,可以打乱非遗故事原型中原本的线性时间顺序,并将其拆解成相应的叙事碎片,通过时间循环、多重时空、平行时间、时间回溯等不同的叙事时间呈现方式,来构建故事的文本,设置故事情节。时序上的变化会营造出诸如悬念、因果的强化等叙事趣味,③於水:《从非线性叙事电影到交互叙事电影》,《当代电影》2012 年第11 期。提升故事的趣味性,吸引公众的注意力。从空间维度而言,既可以通过改变文本中空间的形态、位置及关系等方式以及空间折叠、空间切割、空间拼贴等方式设计非线性叙事空间,也可以通过物理空间中故事碎片或互动装置的随机嵌入设计物理空间的叙事方式。从公众选择而言,可以根据非遗故事的剧情,设计多个故事角色、多条分支结构或故事结局以供公众选择。在此基础上,公众可选择不同的节点或采用遍历叙事支点的方式体验不同的故事,增强其与文本的交互性。④刘珂、刘芮:《游戏化叙事视域下数字人文的叙事表达、媒介呈现与实践路径》,《图书情报知识》,https://kns.cnki.net/kcms2/detail/42.1085.G2.20230619.1458.002.html.

(五)多元化主体参与,构建协同机制

非遗故事化开发需要构建多元主体参与、协同联动的合作机制。首先,政府、高校和公共文化机构应通过科研项目申报、举办会议、开展专业技术培训等方式鼓励多元主体积极参与非遗故事化开发,建立“合作—共享—创新”的非遗开发学术共同体,形成良好的非遗开发的学术生态。其次,以问题为导向,以需求为驱动力,建设面向非遗故事化开发的项目管理框架。通过项目管理的方式,建立跨学科项目小组,引入企业等社会力量,增强团队的合作精神,合理安排项目的进度,有效控制节约项目成本。同时,依据项目管理流程,从规划、筹备、实施、验收、反馈、改进、推广7 个维度推动项目的开展、项目成果宣传和运用。最后,完善公众参与机制,建立公众反馈渠道。除众包模式外,引导公众积极参与非遗故事的文本创作、叙事结构设置、角色形象设计等开发流程,让公众深度参与其中。同时,利用社交媒体平台征集地方特色故事,收集公众对于非遗故事化开发的产品和服务的意见及评价,并及时改进。

(六)遵从空间化转向,形成地方认同

非遗的产生与开发与空间形态和地域文化是一种和谐共生的状态。一方面,图书馆、博物馆、档案馆等公共文化机构可以根据故事的主题、应用场景的不同以及场馆的空间形态将声音、图片、视频、音频等叙事工具和互动装置嵌入至其物理空间之中,实现内容型交互;也可以利用AR、VR 等技术穿戴设备,以及数字虚拟人等方式为公众构建数字化身,扩展公众的具身体验和沉浸体验,实现人际型交互。另一方面,可以通过主题并置、游戏叙事、环绕叙事等方式安排空间的布局和结构,让公众在体验过程中了解非遗历史,感悟非遗精神,进而促进地方意义的生产,增强文化自觉与自信。此外,数字媒介为空间叙事注入了新的活力,可以利用3D 建模、全息投影等媒介技术赋能非遗故事的场景构建与复原,再现非遗的故事空间,帮助公众实现更深层次的认知和理解,让其产生情感共鸣和地方认同,还可以通过多个虚拟文化空间场景串联或设置专题故事路线的方式,促进场馆之间的联动。

综上所述,故事是人类学习知识、理解文化、推动社会发展的重要方式和途径。立足于互动数字叙事视域,持续推进非物质文化遗产的故事化开发和地方性书写是数字时代非物质文化遗产保护与开发的应有之义。面对非遗创造性转化与创新性发展的时代诉求和价值召唤,非物质文化遗产的故事化开发关注“人—媒介—地方”互动过程中产生的地方经验和实践范式,以数据资源为基础,以文化符号为核心,以叙事工具为方法,设计叙事结构,鼓励多元主体参与,构建多种形态的数字故事,并基于空间形态和应用场景的双重考量,将非遗故事嵌入“物理空间—社会空间—虚拟空间”三元空间形态,实现非遗叙事的当代表达。公众则经由非遗叙事感受非物质文化遗产的文化魅力,感悟非物质文化遗产中蕴含的时代精神,在潜移默化中构建起身份认同和文化认同。