家庭总动员:数字劳动的家庭化和劳动的家庭分工重构

——基于抖音的数字民族志研究

2023-12-01温欣

温 欣

随着数字技术融入生活,数字生活成为个体休闲时间的重要使用方式,个体的数字生活被以劳动为名卷入高度分化的社会生产之中,劳动与生活融合成为数字劳动形态的重要特征。数字劳动与传统工厂体制下的劳动相比,在劳动方式、劳动过程、劳动组织关系方面发生了根本性的改变。①孙伟平、尹帮文:《论数字劳动及其与劳动者的双向建构》,《社会科学辑刊》2022 年第6 期。在平台数字劳动中,不仅展现为个体化的“零工形态”,同时也出现了越来越多的家庭化数字劳动。正如布雷夫曼所言,家庭必须为了在市场社会生存和成功采取行动。②Harry Braverman (1974).Labor and Monopoly Capital,New York: Monthly Review Press,280.数字社会下劳动和休闲生活的时空融合为劳动的家庭化开辟空间。家庭化的数字劳动不同于传统家庭作坊劳动形式,其为数字经济下家庭功能的社会重构提供了可能性。这种新型的家庭化数字劳动对理解数字劳动的劳动自主性,消解数字经济零工化下的资本霸权以及重塑数字社会团结具有积极意义。

一、劳动分工去家庭化与数字劳动的家庭化

分工是自工业革命以来推动社会发展的重要因素。工业社会之前劳动分工就已经存在,但是随着工业革命对生产效率的要求,专业劳动分工变得极致化。它逐渐将个体的劳动者从家庭中剥离出来,以最大程度地占有劳动时间,获取剩余价值,个体化的社会劳动开始显现。在数字时代,资本对劳动的控制依然围绕着劳动时间争夺展开,并形成了以算法为基础的多重控制体系,且日益隐蔽化。数字技术嵌入劳动过程同时也带来了劳动自主性的增强,资本顺势而为的弹性工作制度强化了劳动者的自愿性服从。①郑广怀、张心怡:《中国字幕组的兴趣工作研究》,《青年研究》2022 年第2 期。在数字技术二重性的作用下,围绕着数字经济形成的劳动分工机制除形式上的“去家庭化”之外,均呈现出家庭化的发展趋势。

(一)从劳动分工到社会劳动分工

分工基本的功能在于提高单位时间的生产效率,但隐藏背后的是扩大时间占有范畴的勃勃野心。资本在推动劳动分工向社会劳动分工的转型中,通过去家庭化分工,最大程度地将个体的时间定义为劳动时间。劳动分工是技术与产业革命发展的产物,同时也是推动新的技术与社会变革的动力。农业革命下“男耕女织”和“子随父业”的分工秩序是以家庭为单位形成的以代际和性别关系为基础的自然劳动分工秩序。随着工业革命的到来,劳动分工单位也逐渐从家庭转向工厂,形成专业化的劳动社会分工,人为地把隶属于家庭关怀与照料的劳动去生产化,进而将适用于大机器生产且最终产品能进入社会流通领域的劳动独立出来,定义为社会劳动,由此形成了劳动公私领域的划分。在基于劳动公私领域划分这一共识下形成了对劳动二元分析的研究范式,一是家庭内(私人领域)的关怀劳动,二是家庭外(公共领域)的交换劳动。所谓劳动分工,根据亚当•斯密的定义,主要是指工厂劳动形态中,各种生产环节界限分明,依据专业化形成必然趋势,各为其用,各尽所能。②[法]埃米尔•涂尔干:《社会分工论》,渠敬东译,北京:三联书店,2017 年,第2 页。但在涂尔干看来,家庭内分工并未和家庭外分工彻底分离,两性分工为劳动分工的有机组成部分,性别分工是产生婚姻团结的基础。③[法]埃米尔•涂尔干:《社会分工论》,第20 页。所谓性别分工,是指男性和女性在社会活动中所担任的不同角色和承担的具体活动,其具有显著的差异,既包含家庭事务也包含社会事务,并依此形成相对稳定的性别关系。在农业社会中,由于男性在体力方面与女性相比具有优势,因此在家庭与社会事务中均扮演更加重要的角色,形成“男主外、女主内”的性别关系结构。随着劳动分工的专业化,基于性别的分工方式逐渐被划分至家庭之中,女性时间更多地被划归于家庭的私人领域之中。除了性别分工外,在传统的农村家庭分工中,代际关系的重要性超过夫妻关系,形成“以代际分工为主”的家庭分工模式④李永萍:《家庭代际分工与农村妇女地位提升》,《华中农业大学学报(社会科学版)》2022 年第3 期。。代际分工也因此呈现家庭化的特征,即以家庭内部活动作为劳动分工的主要讨论范畴,集中于儿童抚育⑤肖索未:《“严母慈祖”:儿童抚育中的代际合作与权力关系》,《社会学研究》2014 年第6 期。与老年照料⑥陶涛、刘雯莉等:《长幼有序,男女有别——个体化进程中的中国家庭养老支持分工》,《社会学研究》2021 年第5 期。等。这些隶属于家庭内部的事务被视为非社会劳动。在劳动社会学研究中,劳动性别分工则是指在社会劳动中所形成的男性与女性在不同劳动形态中优势地位的结构。进入资本主义社会以后,女性的情感被资本渗透和操控来达到自身的积累,形成性别劳动分工的再生产并固化性别的不平等。⑦苏熠慧:《从情感劳动到审美劳动:西方性别劳动分工研究的新转向》,《妇女研究论丛》2018 年第6 期。马克思主义者认为,家庭主妇的角色是一种异化,女性与世隔绝就意味着创造源泉的枯竭,因而她们的才能不可能得到充分发挥,最终势必要遭受重大损失。⑧[美]马克•赫特尔:《变动中的家庭:跨文化的透视》,宋践、李茹等译,杭州:浙江人民出版社,1988 年,第182 页。由此可见,无论是家庭内外,分工后果逐渐从涂尔干所言的彼此紧密结合的积极功能转向分离甚至对抗,并由此逐渐形成了基于资源与文化两种维度的研究进路。资源的争夺及其流动方向成为家庭分工研究关注的重点议题,其根源在于社会流动与市场化转型下,经济生活与家庭生活的空间分离致使成年子女与父母的关系逐渐由家庭关系转为代际关系。⑨王跃生:《个体家庭、网络家庭和亲属圈家庭分析——历史与现实相结合的视角》,《开放时代》2010 年第4 期。而在文化层面,传统性别角色与代际伦理依然发挥作用,但日益让位于利益关系。⑩谭同学:《桥村有道:转型乡村的道德权力与社会结构》,北京:三联书店,2010 年,第267—268 页。家庭生活的无法替代性决定了经济关系无法完全将其整合进入经济生活,而被迫彻底消除其情感与伦理属性,由此导致了劳动分工的“去家庭化”模式,以使时间最大限度地留在社会劳动之中。

(二)社会劳动分工框架的拓展及数字劳动分工局限

为了打破社会劳动分工中的“性别盲点”,性别视角被带入社会劳动分工的主流分析框架之中,用以揭示社会劳动分工中的性别不平等。基于此,学界主要形成了劳动场域与劳动控制过程两种研究进路。

在拓展的劳动场域的研究中,家务劳动被重视并纳入至社会劳动范畴,由此展开劳动性别分工模式下性别不平等的揭示与批判。在市场体制下,照料劳动呈现出家庭化的特征,而家庭策略又使得照料劳动呈现女性化和市场化特征。①佟新:《照料劳动与性别化的劳动政体》,《江苏社会科学》2017 年第3 期。在这一研究进路中,“家庭策略”被重视起来,成为组织劳动性别分工,形成性别化的劳动体制的制度安排——构建了以家庭劳动性别分工为基础的社会劳动分工机制。但事实上,作为一种组织家庭经济活动的家庭策略彰显了性别的博弈②刘飞:《家庭收入管理权与中国夫妻的家务劳动分工》,《社会学评论》2022 年第6 期。,赚钱(交换劳动)还是做家务(家庭内劳动)依然是中国家庭劳动分工中博弈的核心,而家庭化的(家务)劳动依然具有女性化的鲜明特征③许琪:《挣钱还是做家务——丈夫的经济贡献和家务贡献对妻子婚姻满意度的影响》,《社会学评论》2022 年第3 期。,家庭化的本质体现为女性化。因此,这也必然导致这一进路下的研究主体是女性,并落脚于性别平等。

劳动控制过程的拓展则致力于探索工作与家庭平衡的个体化努力及揭示其过程中女性所遭受的多重不平等。随着数字经济发展,越来越多的女性进入公共劳动领域,这也直接导致其面临着工作与家庭平衡的难题。“母职惩罚”“性别数字鸿沟”成为继“玻璃天花板”后揭示女性在数字化时代社会劳动不平等的重要理论工具。这些理论拓展在一定程度上弥合了工业社会劳动力市场—家庭二元分割的去家庭化视角。基于对公私领域的划分以及将作为私人领域的家庭重新纳入交换劳动的努力,都是在不同的社会劳动发展阶段揭示不平等的劳动分工机制,其所形成的丰富成果对于理解复杂性的社会劳动分工具有重要意义。然而其本质仍是对公私领域的二元分析的延续,家庭是个体走向公共劳动的阻力而非公共劳动的空间与对象,并由此形成了个体化的数字劳动研究和传统家务劳动的分野。个体化的数字劳动是指劳动者在数字平台直接以个体名义从事公共生产性活动的劳动形态,如外卖员和网络主播等。数字技术则进一步强化了女性在家务劳动中的比较优势和男性在交换劳动中的比较优势。④张勋、杨紫等:《数字经济、家庭分工与性别平等》,《经济学(季刊)》2023 年第1 期。这表明,在个体化的数字劳动之中,家庭性别分工依然是使女性在交换劳动中处于弱势地位的重要社会机制。随着越来越多的个体参与到社会数字劳动之中,家务等家庭内劳动被挤压。上述机制背后所隐藏的假设及研究理路则演化为家庭内劳动场域与内容不断缩小,并在数字劳动中进一步加剧。

数字劳动下以互联网码农为代表的个体数字劳动,形成了以专业技术为基础的平台化劳动分工体系。这种劳动分工逻辑依然延续了去家庭化的劳动分工,并更加隐蔽地将个体化的劳动控制发挥到极致,来延长劳动时间。劳动者的专业技术及其与以数字平台劳动过程互动所形成的所谓的文化资本成为劳动分工的主要依据⑤李潇晓、刘林平:《阶层偏好、文化资本与情感机器——东方甄选直播现象的数字民族志研究》,《探索与争鸣》2023 年第1 期。。平台分工劳动者的专业技术与数字平台共生并从属于平台,这使技术归于平台而劳动者被去技能化。与传统工厂体制相比,其差异主要体现在数字劳动自主性带来自我规训的空间更强,体现为自动化“自我加压”式的超时劳动⑥吕鹏:《线上情感劳动:短视频/直播、网络主播与男性气质——基于快手的数字民族志研究》,《社会科学》2021年第6 期。,而数字劳动平台的技术化与平台数字劳动的去技能化加剧了平台与数字劳动者的分化,进一步加深了个体对平台的依赖⑦牛天:《数字灵工的内卷化困境及其逻辑》,《中国青年研究》2022 年第3 期。,进而异化为数字资本的操控力量⑧温旭:《从分工到异化:数字劳动分工的马克思劳动价值论审视》,《学习与实践》2023 年第4 期。。可见,数字劳动下仍然延续了以专业化为基础的劳动分工,数字技术为数字劳动者追求劳动自主权提供了工具,但个体化的数字劳动仍不足以打破资本所建构起的以公私领域为基础的劳动时间控制技术,难以改变资本延长劳动时间并提升时间效率的本质。

(三)劳动的家庭分工与数字劳动的家庭化

在生产场域之上,家庭组织提供了对抗经济压迫的组织资源①[美]麦克•布洛维:《生产的政治:资本主义和社会主义下的工厂政体》,周潇、张跃然译,上海:上海人民出版社,2023 年,第139 页。。数字劳动所带来劳动形态的根本性变革及其对劳动分工的重塑效应逐渐显现,传统的劳动力市场与家庭劳动二元分析的局限在面对劳动分工的家庭化转型中愈加明显。正如费孝通先生对“家”的伸缩性的诠释,亲属关系是以个人为中心依赖生育和婚姻事实所形成的社会关系②《费孝通文集》(第5 卷),北京:群言出版社,1999 年,第334 页。。在工业社会中,家庭在集体生活中的地位不断降低,家庭不再是具有永久性且不可分割的严密整体,家庭的生命周期变得短暂,甚至家庭不再是生活的目标③[法]埃米尔•迪尔凯姆:《自杀论》,冯韵文译,北京:商务印书馆,1996 年,第413—414 页。,家的边界被不断压缩,甚至仅包含以个体为单位的家内生活。数字劳动的空间转向为劳动过程与劳动关系的家庭空间重构提供了机会。数字媒介生产化使劳动者、劳动对象以及劳动工具均发生了跨时代的变化。家庭作为一个整体性视角,用以考察在复杂多元社会中的个体适应与应对已经有了丰富的成果。随着人口流动规模的扩大,家庭化流动逐渐成为人口流动的趋势。④宋全成、封莹:《家庭化流动对流动人口就业的影响——基于2016 年全国流动人口动态监测数据的分析》,《学习与实践》2019 年第8 期。伴随着家庭化流动,家庭化劳动也日益普遍。家庭策略强调家庭本身的主体性与能动性⑤麻国庆:《家庭策略研究与社会转型》,《思想战线》2016 年第3 期。,但家庭策略又常常因其缺乏性别视角而受到批评。数字空间的生产化为拓展交换劳动的场域,实现公私劳动领域融合提供了机会,并重塑了家庭性别分工结构。在乡村振兴的数字实践中,以宗族血缘为基础,在代际关系连结下形成的“家庭平台化劳动”构成青年数字劳动的重要组织特征。⑥奚路阳、王管:《乡村青年数字劳动中的社会认同建构与乡村文化空间重塑——基于浙江省L 村青年群体的田野调查》,《中国青年研究》2023 年第4 期。在抖音创业的数字实践之中,众多“爸爸博主”通过“父职重构”,在数字平台中重构家庭生活中传统的父亲角色,不仅打破了传统性别气质的刻板印象,还收获了大量的粉丝。⑦吴璟薇、张雅迪:《数字实践中的“混合父职”建构:爸爸博主的在线自我呈现》,《妇女研究论丛》2022 年第2 期。这表明家庭内外的分工在数字社会劳动家庭化实践过程中具有重构的可能。家庭生活不仅成为数字社会中交换劳动发生的重要空间,同时也构成了劳动家庭分工的对象。“关爱父职”类短视频的研究指出,这一数字劳动形态是个体、家庭、平台与社会(粉丝)多重需求互构的产物。⑧王向贤、郝晓宇:《抖音上的关爱父职:常人榜样与引流变现》,《中国青年研究》2023 年第4 期。

事实上,在社会化大生产下以专业化为基本特征的个体化劳动形成之前,劳动问题一直是属于家庭的问题。在历史发展的很长一段时期内,家庭都是劳动组织的重要形式。涂尔干认为,家庭劳动分工是一种特殊团结方式,家庭史便是分化运动的历史,个体根据不同性别、年龄和依赖关系分散在家庭社会的各个领域中,形成自己的专门职能,并以此形成以家庭为整体、性别与代际分工为基础的经济活动。⑨[法]埃米尔•涂尔干:《社会分工论》,第84 页。在数字经济下,“家庭化”也以新的形态成为社会劳动的组织特征。数字平台的扁平化功能,劳动从传统的工厂商品生产转向直接面对消费者的服务生产,掌握更多“粉丝(消费者)”的数字劳动者意味着拥有更多的自主权,家庭也可获得更多参与劳动重新分工的可能性。基于此,在涂尔干关于家庭道德功能论的启发下,本文尝试将“家庭”带回劳动过程与劳动关系的研究之中,以劳动的家庭分工为中心建构数字劳动的家庭化分析框架,探索其特征及其社会整合机制。

家庭化的数字劳动是指家庭生活与家庭分工的生产性数字化转型,其展现了数字社会新的劳动模式,是数字劳动与家庭生活的多层嵌套。本文将以数字民族志的方法,分析数字劳动家庭化的过程并呈现其社会整合功能。以抖音平台中家庭化劳动的博主为对象开展数字民族志研究。笔者于2021 年9 月至2022 年12 月集中从事数字田野调查,资料收集来源包含观看博主短视频、评论、直播带货过程以及粉丝群互动等。

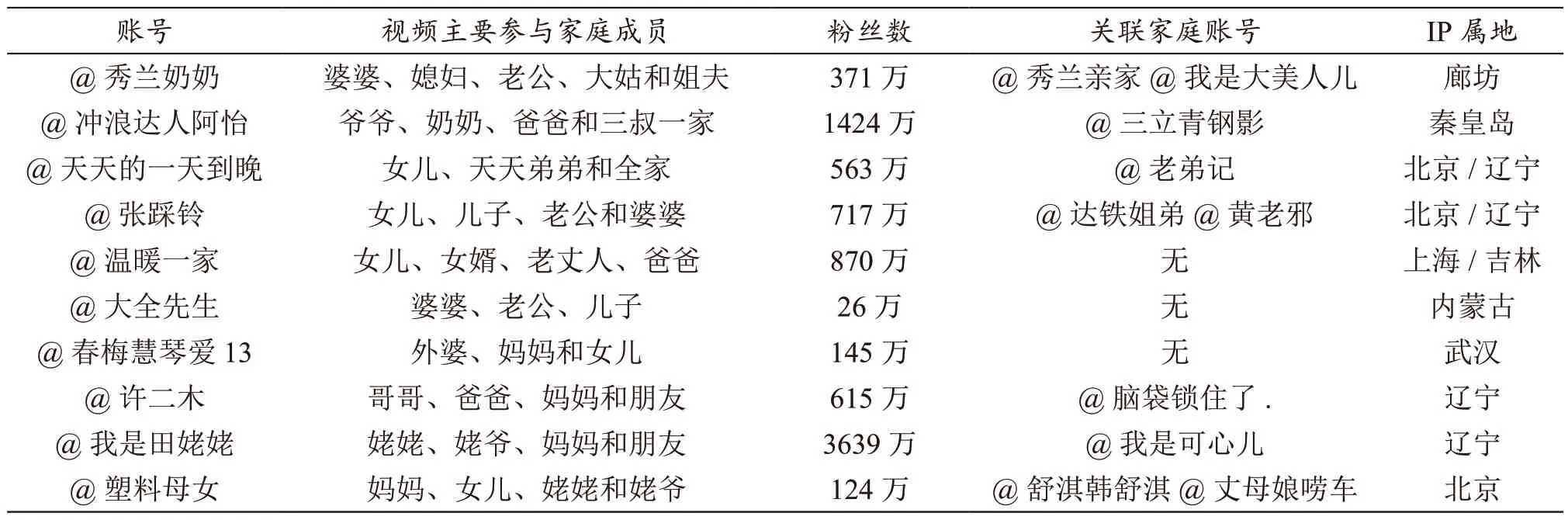

为了尽量还原真实的家庭化劳动过程,避免商业利益的直接影响,本文在研究对象的选取中遵循以下筛选标准:(1)博主以记录家庭生活为主,应包含性别与代际关系为基础的家庭互动;(2)为原创视频博主,记录场景以家庭为主;(3)在分享日常基础上,开展由家庭成员共同参与的直播、拍摄植入广告或者橱窗带货等数字劳动;(4)在筛选过程中以独立运营,不隶属MCN 机构的账户为主;(5)尽量选择拥有相互关联家庭成员账号的博主,以凸显其家庭化数字劳动的特征。根据上述标准,筛选主要研究对象见表1。

表1 主要研究对象

通过对上述研究对象较长期的田野调查,按照家庭生活数字实践内容将其分为三类,并以此为基础建构了分析框架。以@秀兰奶奶、@天天的一天到晚和@张踩铃为代表的博主,呈现出以家庭分工为核心的数字实践,主要包括婆媳分工、夫妻分工。以@温暖一家、@许二木和@我是田姥姥为代表的博主,则突出其家庭日常生活场景的幽默呈现,包含日常家务劳动和代际互动等。以@冲浪达人阿怡、@大全先生、@塑料母女和@春梅慧琴爱13 为代表的博主,突出家庭生活中的伦理道德议题,如隔代、婆媳和亲子相处规范等,这些内容交织在短视频所呈现的家庭生活场景之中,延伸至评论区并成为其直播带货中情感互动的重要话题,吸引了大量的粉丝,获得了家庭化数字劳动的生产工具。

二、家庭化数字劳动的特征

家庭化数字劳动作为一种劳动形式并非是传统家庭作为经济组织功能的残存与回归,而是在数字经济下以劳动的家庭分工为基础的一种重新组织经济活动的形态。所谓劳动的家庭分工是指在数字劳动中以家庭功能为基础,重新整合被人为划分了的劳动公私领域,依赖家庭内性别与代际关系的协同化分工机制,其在劳动分工、劳动过程与劳动关系中呈现出家庭化的显著特征。

(一)性别与代际分工为基础的劳动家庭分工

家庭化的数字劳动意味着数字劳动的分工不再是外部化依赖于系统专业化职能的分工,而是在数字交换劳动中以家庭伦理与角色为依据组织起来的以性别与代际分工为基础的家庭劳动分工。家庭化数字劳动的基础是家庭内劳动的生产性转向。生产性是指家庭内的劳动具有了交换劳动属性,能够根据家庭账户的粉丝数直接通过“流量”对标相应的市场价格。长期以来,发掘并重现家庭内劳动的社会价值是劳动社会学研究的重要课题之一,其通过对公私领域的划分,来揭示被隐藏在家庭领域中的社会劳动,其中关怀经济学即是基于性别差异来论证性别分工。但事实证明,女性所谓的关怀气质在劳动力市场中的运用产生了新的劳动控制——情感劳动,情感进一步被外部化、商品化。家庭化的数字劳动则是一种相反的运动过程,它不再通过分化家庭功能,而是以家庭功能为核心整合劳动分工,形成以家庭性别及代际分工为基础的一种新的社会劳动分工机制。涂尔干在对共同体的论述中指出,想要人们真正感受到依赖状态是实在的,就必须要求其是连续不断的①[法]埃米尔•涂尔干:《社会分工论》,第321 页。。家庭化数字劳动的分工特征源于个体家庭生活的延续性和数字技术下时空的透明性。笔者在田野调查中发现,在发展为规模化的家庭数字劳动之前,都经历了“分享家庭生活”阶段,即简单、如实地将家庭生活记录下来,没有剪辑直接发布。可以说,家庭化数字劳动本质上是“没有分工的分工”。

(二)数字劳动过程的家庭时空同构

家庭化数字劳动的过程是交换劳动与家务劳动在家庭生活中的时空同构。一直以来,家庭作为族群绵续的社会制度安排,满足个体抚育、养老以及情感关怀等诸多需求。可以说,家庭价值衡量标准是结果导向的。但是数字劳动则为家庭生活过程赋予了社会交换价值。在个体化的数字劳动中,资本不仅不断通过组织控制与技术控制来监控劳动过程提升劳动效率,还总是不断试图压缩劳动者用于家庭生活的休闲时间,以延长劳动时间获取超额剩余价值。但是家庭化的数字劳动则不同,家庭生活过程的自然属性与主体间性决定了家庭生活时间的延长意味着劳动时间的延长,家庭生活空间的扩展即意味着劳动空间的拓展。与个体化从事短视频制作的数字劳动者不同,其交换劳动时间是属于家庭生活的,是被家庭化的时间。田野中通过对比发现,在抖音中有许多个体化的创业宝妈,她们一个人完成短视频的脚本、拍摄与剪辑的数字劳动和带娃等家务劳动。虽然她们的劳动空间也是家庭,却不是家庭化的数字劳动。这不仅是因为其劳动没有分工,更重要的是其劳动过程中时间划分的个体化,使其时间并不属于家庭。正如她们所说:“短视频拍摄一个月,我是觉也不够睡了,饭都吃不上了,孩子没工夫看了,好像每天时间都是拍摄、剪辑、写文案”(@妍妈在奋斗)。与宝妈所拍摄的独白式短视频不同,家庭化数字劳动中,家庭生活的时间和空间投入成为其天然的生产资料,家庭成员间的互动过程就是其天然的脚本,短视频拍摄技术的发展则使得劳动过程借由“无空间的空间”获得了“无时间的时间”。

(三)家庭协作式的劳动关系

有机团结的存在,单靠各个机构相辅相成的过程中组成一个系统,并以此方式感受团结的存在是不够的,即使不在它们的每次相遇中但至少也在最常见的情况下,它们必须预先确立相互协作的方式。②[法]埃米尔•涂尔干:《社会分工论》,第325 页。但是,如卡斯特所言,网络社会是精英的聚集和大众的离散。③[美]曼纽尔•卡斯特:《网络社会的崛起》,梁建章、夏铸九等译,北京:社会科学文献出版社,2001 年,第509 页。专业化的社会分工在流动性的加持下不断加剧个体间协作的困难,个体必须让渡更多的自主权以获得系统的协助与庇护,同时也让个体劳动者丧失了更多的劳动技能,而越发依赖于数字化的社会系统。而家庭化数字劳动呈现出依赖家庭伦理所调和的协作式劳动关系有效地抵抗了个体的离散,为整合分散了的利益关系提供了依据。一直以来,家庭都在通过协调内部人际关系来调和家庭代际及性别收入差异,以维护家庭的稳定,但是这种力量随着经济结构的变迁以及人口流动日益瓦解④杨善华:《家庭社会学》,北京:高等教育出版社,2006 年,第121 页。。遵循“利益共享、风险共担”的家庭伦理契合了数字经济不确定性特点的性别与代际协作机制,形成协作式的家庭劳动关系。一方面,数字劳动的时空同构与数字经济的开放性决定了家庭“利益共享”模式的可能性。田野中发现,家庭化的数字劳动都不同程度地衍化出家庭关联的账户。多中心的家庭化数字劳动模式不仅没有分散原本账户的流量,反而增加了其作为家庭整体的关注度。另一方面,数字劳动的不稳定性强化了家庭关系的劳动同盟。例如,笔者发现,从事非数字劳动的家庭成员以及退休老人是家庭化数字劳动的有机组成部分,他们在家庭休闲生活中以“视频主角”方式参与到家庭化数字劳动之中,通过“无劳动的劳动”,分散了家庭化数字劳动不稳定性风险。

三、数字劳动家庭化的动力机制:劳动个体化的风险应对

数字劳动的家庭化并非资本的有意为之,其底层逻辑是个体劳动者对数字劳动风险的主动性适应和策略性的行动,其动力来源是数字劳动异化、收入不稳定性以及超额情感劳动的适应性应对,这一应对的过程即表现为“数字劳动的家庭化”。

(一)让劳动回归家庭:应对数字控制下劳动异化

资本对劳动异化是通过劳动与家庭的时空分离实现的,使所谓的劳动从属于社会性的时空关系之中,而家庭则归于私人。马克思将劳动所生产的对象作为不依赖于生产者的力量,即将劳动对象化的过程称为劳动的异化①[德]卡尔•马克思:《1844 年经济学哲学手稿》,中共中央马克思列宁斯大林著作编译局译,北京:人民出版社,2014 年,第47 页。。算法控制下的数字劳动使劳动异化达到前所未有的程度,个体不仅与其劳动产品相分离,甚至与其类本质相分离。在符码逻辑和物化逻辑主导下的数字劳动过程中,劳动者面临主体能动性式微和发展失衡的困境②张媛、许成安:《数字资本主义下数字劳动的主体性发展困境与出路——马克思主义视域下的数字劳动批判》,《江汉论坛》2022 年第12 期。。个体化的劳动者在数字劳动下争取自主行动的努力往往被资本所利用,成为资本弱化劳资义务和强化劳动自愿机制的手段。数字劳动看似给予劳动者时空自主权,实质上是数字社会下实现劳动过程控制的策略。借由算法控制,数字平台增强了劳动控制的精细程度和剩余价值攫取的限额,通过数字虚拟技术的“离心技术”,进一步分化个体劳动者,使其失去反抗的欲望并降低其反抗成功的可能。以网络主播为例,其数字劳动本质上是一种时空的双重分离运动。时间的分离主要表现在超时劳动和夜间劳动之中,这使主播的家庭生活时间与休闲时间分离,以致休闲时间个体化并脱嵌于家庭;空间的分离则表现为虚拟空间与现实空间的分离。直播内外亲密关系的商品化成为平台化数字劳动中主播主要的劳动形态③顾烨烨、莫少群:《亲密关系的建构与变现——基于秀场主播群体的研究》,《中国青年研究》2022 年第10 期。,以此来建构自身与陌生“粉丝”间的社会关系。那么这必然要求主播进行超额且超时的情感劳动,加重情感商品性并造成家庭情感的割裂。

在消费者与劳动者所形成的类家庭化的自然情感劳动模式中,情感劳动由资本获利之矛转化为劳动者抵御工作挑战之盾④梁萌、李坤希等:《资本之矛与劳工之盾——我国家政工情感劳动的本土化模式研究》,《社会学研究》2022 年第2 期。。家庭化的数字劳动则为规避个体化数字劳动中“离心运动”的劳动控制提供了可能性,在一定程度上使劳动者从空间与时间层面获得生活的控制权。第一,家庭化的数字劳动是依托于不可分割的家庭日常生活的时空共同体。从对家庭化劳动博主的早期视频中可以看出,他们的视频就是对家庭集体生活的分享,主要涉及家庭同意适度开放亲密、排他性共同生活的封闭边界。其数字劳动的对象即为自身的日常生活,是家庭性别与代际分工的空间化呈现与延续。即使是在账户运行成熟期,场景呈现的多样性和故事连续性的水平不断提高,也没有脱离其日常生活,反而随着关注度的提升和商业资源的增加,强化了家庭经济稳定性,提升了家庭间互动的积极性。不仅如此,所获得的商业合作也多围绕家庭活动展开,进一步丰富了家庭共同生活。第二,家庭化的数字劳动依托于家庭生活的时间,其劳动时间的延长意味着家庭时间的延长。从大部分家庭化劳动的主播来看,数字劳动为其家庭时间的投入提供了更多的经济机会。工作与家庭的平衡是劳动者面临的重要选择难题,而数字劳动的家庭化则通过融合化解难题。从博主的视频看,早期一般以10 秒的“超短视频”为主,是一种对家庭生活的简单记录,而成熟阶段的视频多不超过60 秒。数字技术所创造出的“无时间之时间”⑤[美]曼纽尔•卡斯特:《网络社会的崛起》,第564 页。,反映在家庭化数字劳动则表现在上传视频后,用户可以通过视频下方的小黄车直接下单产品而无需额外的销售劳动时间。笔者在田野调查中发现,甚至无需广告植入,仅仅是家庭化情景中呈现的好物,就会被粉丝要求“上(小黄)车”。这为劳动时间的家庭化提供了机会,社会性劳动得以重新嵌入到家庭的私人生活时间之中。

(二)家庭韧性的再生产:应对数字劳动的不稳定性

家庭的韧性有助于防范数字劳动的不稳定性风险,劳动与生活的家庭化互构,反过来促进家庭韧性的社会再生产,从而维持了劳动稳定。数字化劳动在就业取向与非就业取向、剥夺取向与赋权取向、解构与再整合之间面临多重冲突①刘雨婷、文军:《“数字”作为“劳动”的前缀:数字劳动研究的理论困境》,《理论与改革》2022 年第1 期。。数字劳动不确定性的根源在于以平台为代表的数字企业通过隐藏及异化劳资关系并以工具手段出现,从而将不确定性风险最大程度上转移给劳动者。这种劳动的不稳定性主要体现为数字劳动作为就业形态、作为稳定收入来源以及作为促进社会整合功能的不确定性,进而造就了非就业取向、剥夺取向和不断被结构性原子化的劳动者。而家庭化的数字劳动则是应对平台化数字劳动不稳定性的一种策略化行动,这一行动又反过来强化了家庭的韧性。

家庭化数字劳动稳定性的再生产主要源于三个层面:一是源于家庭生活本身的确定性。纵使与传统家庭相比,现代家庭的功能逐渐衰落,但依然是个体生活的主要载体,家庭功能的弱化不是个体主动性的选择而是在工业社会人口流动与工厂体制下个体难以阻止的现代性后果。家庭化短视频可以视为个体重新找到家庭力量所做出的努力。数字化的媒介使其以劳动产品的形式越过流通环节直接呈现给消费者,通过引发广泛集体意识下获得劳动价值的确定性进而增进数字劳动的就业取向。二是源自家庭分工的稳定性。家庭化数字劳动的时空场域特性为稳定的家庭分工提供了可能。家庭化的数字劳动始于家庭共同生活的分享,而非从一开始就以一种社会劳动出现。在家庭劳动分工中,往往都将家庭短视频的拍摄和剪辑视为非劳动时间,而家庭的主要经济来源亦不依赖于此。即便是依赖短视频已经获得了稳定的经济收入且远远超过其他收入来源,家庭成员向家庭劳动的回归亦是循序渐进的,并非全员集中于此,而是通过家庭分工分摊风险。例如,已经开设抖音店铺的@秀兰阿姨,其主要运营由马婷婷(媳妇)和姐夫负责,婆婆(秀兰阿姨)已经退休,而丈夫王山和姐姐都有正式的工作,因此只是偶尔出现在视频之中却不以此为业,进而降低了家庭化数字劳动经济来源的不确定性风险。三是源自家庭结构天然的韧性。代际结构的完整性是家庭结构及其反馈机制得以存在和延续的重要基础。②张贯磊:《功能性家庭秩序:“两边开门”婚姻模式的代际干预及其内在张力》,《西北农林科技大学学报(社会科学版)》2023 年第1 期。在家庭化数字劳动中,老年群体的出镜成为作品爆火的重要特征。家庭化数字劳动的稳定性不仅在于在横向上维护家庭集体生活和以分工应对劳动风险,同时也表现在增强纵向代际关系纽带,形成更具韧性的家庭结构。数字劳动家庭化强化了家庭代际间的情感、经济与文化纽带,这又进一步增进了数字劳动的稳定性。传统依赖个体经济合作或依赖平台的网络博主,常因利益分配不均或者职业发展方向相悖分道扬镳,致使积累的千万粉丝账号易主。家庭化的数字劳动通过强化代际关系完整性,增强了劳动分工的稳定性和持续性。这还表现在越来越多的青年博主主动选择在临近其父母、祖父母的家乡生活,而不是选择独自在超大城市谋生。数字劳动为家庭在流动社会地域临近性创造了机会,促进个体与地方社会的家庭化嵌合。

(三)情感的家庭转向:应对超额的情感劳动

情感劳动是通过将情感互动置于社会公共空间中并成为劳动的有机组成部分,来提升组织竞争力进而增加经营效益的劳动管理技术。③Arlie Russell Hochschild (1983) .The Managed Heart Commercialization of Human Feeling,London:University of California Press,90-92.具体而言,情感劳动要求劳动者对情感表达进行生产和管理,其所生产的产品是舒适和满意的感觉。④苏熠慧:《性别与劳动研究:理论、概念与启发》,《妇女研究论丛》2021 年第1 期。平台控制下的超额情感劳动是数字劳动者自我规训与自我剥削的方式之一。以网络主播为代表的数字劳动者,他们情感劳动过程成为其创造劳动价值的主要环节。主播在直播中给予平台用户的主要内容为象征性的情感回馈。⑤郑宇、杨素:《数字劳动、礼物交换与网络消费——中国网络直播经济研究反思》,《北方民族大学学报》2022 年第6 期。研究指出,劳动者会主动地创造拟亲属化的积极体验,以消解被情感劳动攻击的自我,获得劳动的主动权。⑥梅笑:《情感劳动中的积极体验:深层表演、象征性秩序与劳动自主性》,《社会》2020 年第2 期。但是这些拟亲属化的互动的形成有赖于长期的共时空互动。对虚拟时空下的数字劳动而言,这种积极体验的创造变得短暂而脆弱。在直播间,主播们多需要通过在短时间内吸引眼球的浅层激情表演或制造具有争议性的热点话题吸引用户的注意力,而这均是对劳动者“自我”的消耗,致使情感与自我分离。

数字劳动家庭化则将情感劳动由对外转向对内,将被社会劳动化的情感重新划归于家庭。对家庭化的数字劳动者来说,他们要呈现的故事发生在真实家庭生活之中,是在家庭自然纽带下情感互动在家庭内部流转,而数字仅仅是记录情感流转的途径。不仅如此,短视频发布后所引发的共鸣又强化了家庭情感的积极连结。一方面,家庭化数字生活本身即为消费者提供了情感上的共鸣,劳动者无需将生产情感产品作为其劳动的主要内容。因此,家庭化的数字劳动者可以在直播间相对轻松地通过呈现家人们的情感互动来销售商品,而无需时刻卖力地推销产品,进而使劳动者获得了劳动过程中的主动权。另一方面,数字劳动家庭化也降低了劳动者的情感劳动要求。在家庭化的数字劳动分工中,视频的旁白通常是视频故事的主要拍摄者以及账户运营者,视频故事主角主要是其共同生活的家庭成员,故事的脚本则是以家庭日常生活为蓝本。数字劳动过程中的家庭分工延续有助于减小劳动者情感表演的难度,同时也降低了消费者对劳动者情感表演的要求和苛责程度。家庭化的数字劳动让情感重新流回到家庭,增进了家庭内的情感支持,情感不再是在资本控制下直接为消费者服务的商品。

四、劳动的家庭分工与家庭集体生活的重构

数字劳动的家庭化并非对“男女有序”和“长幼有别”家务分工的复制和简单化回归,而是建立在社会化数字劳动特征基础上,众多个体化的数字劳动者主动将家庭重新整合进数字经济之中的结果。在劳动分工上,表现为从社会劳动分工和技术劳动分工转向劳动家庭性别与代际分工的重组;在劳动内容上表现为家庭无酬劳动的社会化与情感的家庭化转向;在劳动过程控制上表现为在传统组织与技术控制基础上,融入以平等、包容与互惠的家庭道德为基础的文化控制。家庭的社会性重构使家庭集体生活重新成为社会分工的时空场域,并以此形成(社会)劳动的家庭分工。正如涂尔干在对夫妻关系史的论证中指出,分工所产生的道德影响,要比其经济作用更加重要,建立团结感才是其真正的功能①[法]埃米尔•涂尔干:《社会分工论》,第20 页。,它构成重塑家庭集体生活的价值和重构平等包容的家庭伦理道德的基础。

(一)家庭劳动分工的重组

家庭劳动分工事实上是家庭结构的具体反映,是家庭关系的有机组成部分。工业社会家庭成员的职业分化与经济分化直接导致了家庭关系的变迁。为了适应工业经济,家庭制度强调家庭与社会生活分开。②沈崇麟、杨善华:《当代城市中国家庭研究》,北京:中国社会科学文献出版社,1995 年,第4 页。因此,在工业社会公私划分中,家庭劳动分工在内容上主要是指家务分工。家庭化的数字劳动通过无酬的家务劳动的生产化,自然地将家庭与社会生活重新连结在了一起,从性别与代际层面实现了分工内容重组,进而形成了围绕家庭生活的新的生产性家庭劳动分工,其分工内容不仅包含无酬的家务劳动,同时有机地融合了有酬的社会劳动。

从家庭性别分工看,无酬家务劳动与有酬社会劳动的时空重叠,拓展了家庭内无酬劳动的时空边界,淡化了以公私领域划分的传统性别分工,形成以家庭共同利益为核心的更加包容和弹性的家庭性别分工。在对高效家庭定义中,基于传统生理差异和时间分配与人力资本积累的专业化是家庭分工的基本方式,但实际上生物差异可能削弱了专业化程度。③Gary Becker (1993).A Treatise on the Family,Cambridge: Harvard University Press,30.传统的家务分工主要涉及买菜、做饭、洗碗、洗衣、打扫卫生、照顾孩子和教育子女等无酬劳动。④沈崇麟、杨善华:《当代城市中国家庭研究》,第410 页。但数字劳动下的家庭分工则实现了劳动分工内容的性别重构。第一,在分工的内容上,买菜、做饭、洗碗、打扫卫生等传统家务劳动逐渐被生产性去劳动化。所谓生产性去劳动化是指,不仅这些内容不再需要纳入主要的家庭分工中,而且其去劳动化过程的数字化,使原本无酬的家务劳动成为家庭获得收入的途径。笔者在田野调查中发现,所有的家庭化数字劳动都会不同程度地涉及预制菜、洗碗机、洗烘一体机和扫拖机器人等解放家务劳动的产品植入广告,以此获得广告收入。其介绍产品的性别分工也因家庭角色而异,未显示出基于传统的性别固定分工。自动化的家务劳动松动了传统的家务分工模式,为重组家庭劳动模式提供了基础。第二,在劳动性别分工形式上,从事数字劳动的主要账号运营者是在数字劳动实践中逐渐将家庭作为其数字劳动的中心并由此重组了家庭的劳动性别分工,形成了以视频拍摄者为核心,全体家庭成员共同参与的家庭化数字劳动。这非但没有削弱家庭成员的特性,反而依托其家庭角色组成了专业化的家庭劳动分工。以@天天的一天到晚为例,该账户从最初天爸分享带娃和二胎陪产日常到发展为一种稳定的数字劳动后,由擅长表达、组织并拥有观众缘的天妈负责选品和直播带货,并设立“天妈小卖部”,成为了整个账户运营的核心;喜欢“剪片”的天爸负责拍摄和剪辑等幕后维护工作。女性家庭角色由主妇向主角转换,并不是传统家庭分工中男性自愿放弃家务管理权,充当“甩手掌柜”,遵照男性意志的“主内”的再现①杨善华:《家庭社会学》,北京:高等教育出版社,2006 年,第132 页。,而是数字经济下,家庭围绕着“流量”重组了性别劳动分工,这为家庭内平等协商的性别分工提供了可能。正如在直播中天妈所说,“因为我家是自己干的,我就是心情好了就直播,如果和天爸吵架,我就不直播”。

从家庭代际分工看,“一老一小”成为家庭化数字劳动中的重要参与者,“一老一小”从传统的家庭内消费者转化为拥有众多粉丝的数字劳动者,积极融入家庭资源流动的循环,通过重构家庭劳动分工内容延长了家庭的生命周期,同时这又反过来重塑了家庭代际分工。一方面,随着人口老龄化,养老逐渐成为家务分工的主要内容之一,并反映在数字劳动之中。但家庭化的数字劳动之所以能够持续,在于其改变了传统家庭养老的单一功能,进而重组了家庭代际劳动分工。从家庭的资源流动看,家庭养老是经济与情感由成年子女流向老年人的过程,并以此为基础形成家内的代际分工。但是家庭化的数字劳动改变了养老的资源单线流动,形成资源流动的循环。以@春梅慧琴爱13 为例,该账户由孙女运营,记录了祖孙三代的代际互动,其中87 岁的外婆受到广大网友的欢迎,收获大批粉丝。在视频所呈现的家庭生活中,外婆是主要的消费者,妈妈负责每日的家务劳动。在直播带货的数字劳动中,外婆又成为带货主播,与孙女一起出镜直播。数字劳动的家庭化将育儿、养老等家务劳动转化为数字生产资料,整合家内的经济与情感连结,由此形成了一种经济与情感双重互惠的代际关系,使家庭代际的劳动分工不是走向分离而是整合,延长了家庭的生命周期。另一方面,家庭化账号的主要运营者在年龄上具有显著的特征,多以青年人作为视频拍摄者,通过记录子女或者老人生活趣事,开放了家庭代际分工的数字边界,为重组代际分工注入了动力。以@秀兰阿姨为例,其早期视频为儿媳记录自己与丈夫及婆婆的家庭趣事。如婆婆帮儿媳一起在家带孩子,丈夫上班回来抱怨工作辛苦被妈妈教育,以及姑爷到丈母娘家不做家务等。随着粉丝规模的扩大和家庭化劳动的拓展,逐渐呈现更加具有深度且整合评论观点的家庭共同生活,如过年办年货和其他家庭成员深度参与的分工场景。作为长辈的婆婆,也从一个被动的视频角色投入到主动参与视频角色创作和直播带货等数字劳动之中。传统家庭模式中,“恩往下流”的责任伦理与“养”老的家庭代际分工模式间存在着巨大的张力,最终导致老人家庭照料资源的挤占与老人“照料赤字”。②钟晓慧、彭铭刚:《养老还是养小:中国家庭照顾赤字下的代际分配》,《社会学研究》2022 年第4 期。数字劳动的家庭化中,“一老一小”转化为数字劳动的重要参与者,特别是老人作为积极的数字劳动者参与到家庭生活之中,通过做大以家庭为单位的数字资源“蛋糕”,改变了代际间“养老还是养小”的资源争夺命题,重组了家庭劳动的代际分工。

家庭劳动分工的重组源于家庭化数字劳动的特性。以家庭生活为对象的家庭化特性降低了数字劳动的技能要求,家庭内部劳动的主要承担者能够成为数字劳动的重要参与者;需要家庭成员共同参与的数字特性则有效地协调了家庭内部经济利益,数字劳动收益提高不仅增加家庭整体经济收入,同时也增强了主要承担家庭无酬劳动的家庭成员对家庭收入的支配权。从根本上说,数字劳动的家庭化是以家庭劳动分工为架构的家庭角色与家庭经济策略重组,这同时也增强了家庭劳动分工的灵活性和包容性。

(二)家庭集体生活的重塑与家庭伦理道德的重构

现代社会中家庭集体生活不仅是个体满足基本生活需要的载体,同时也是维系本体性安全和自我认同的主要实现形式。工业社会极力地削弱个体的自然纽带来获得不得不依赖于社会的“自由”劳动者,以便于资本更肆无忌惮地攫取剩余价值。社会劳动的去家庭化不断侵蚀家庭集体生活的价值空间,家庭的文化价值和情感属性被稀释。马克思通过区分劳动与社会劳动揭示了资本的把戏。他指出产品只有满足某种社会需要,而非仅被生产出来用于个人消费的产品才是商品其所从事的劳动才是社会劳动。①《马克思恩格斯文集》(第3 卷),北京:人民出版社,2009 年,第47 页。满足家庭内部成员的精神生活和物质生活需要的家务劳动历来被视为无酬劳动。数字社会的虚拟性在进一步放大了稀释效应的同时,无酬劳动去劳动化则使其关怀属性被进一步凸显,为家庭在数字经济中重获一席之地提供了机会。在数字劳动中,以展现家庭日常生活无酬劳动的视频可以通过多重路径满足社会对温情的需要,进而获得酬劳。滕尼斯认为,如果人们相互扶持、相互慰藉和相互履行义务是真实和有机的,那么它就是共同体,而如果是想象的和机械的,则为社会。②[德]斐迪南•滕尼斯:《共同体与社会》,张巍卓译,北京:商务印书馆,2019 年,第68 页。家庭化的数字劳动对家庭集体生活的空间化呈现,提供了相互支持的共同体想象。这构成了数字化家庭劳动最根本的底层逻辑。数字化的家庭集体生活不再仅满足个体和家庭的内部需要,更使其具有了社会性。家庭化的数字劳动者们不仅通过视频播放量获得平台收益,同时以视频植入广告或者“小黄车”获得佣金,还可以直播带货直接变现。在数字劳动中,家庭生活不再是隐秘和排他性的私人角落,而是与广大网友共同参与的集体生活。@温暖一家博主的走红主要是分享温暖的家庭日常,如“南方女婿带内蒙老丈人吃云南菜”“东北内蒙老丈人在南方做传统糕点”“北方老丈人给南方女婿做豆角盖被”等短视频,吸引了大批粉丝。以消费为基本特征的家庭互动关系被赋予了社会生产属性,社会生产的劳动主体则包含了家庭中负责视频拍摄的女儿以及家庭成员。情感劳动过程不再发生于劳动者与消费者之间,而是发生在家庭之中,延续并强化了家庭关系的纽带。这一特征也展现在@许二木和@我是田姥姥的家庭中。这表明数字劳动对家庭纽带的强化,不仅涵盖了核心家庭,同时也有助于巩固和拓展家庭网络,强化同辈以及隔辈间的亲情网络。

数字空间中社会公众对虚拟家庭集体生活的广泛参与表明家庭内部的劳动价值正在被真实地发掘出来并进入社会生产之中,由此家庭集体生活的情感意义与文化价值得以重塑。从功能论出发,家庭所形成的三角结构为双系抚育提供了制度基础。③费孝通:《生育制度》,北京:北京联合出版社,2018 年,第130 页。但在家庭作为集体的道德权威作用不断衰弱的影响之下,家庭不再神圣,甚至成为青年恐惧的对象。这也被视为个体对传统家庭道德模式的抵抗和家庭道德的失范。家庭化数字劳动则有助于通过塑造并传达积极的家庭生活,消解青年群体“恐婚”“恐育”意识,重构积极的家庭道德观。例如,在反映家庭婆媳融洽、诙谐与幽默的家庭生活博主的评论中,“日常反恐婚大使”成为网友给家庭类博主的高赞评论。不仅如此,数字劳动家庭化还拓展了家庭道德原则的整合范围,形成家庭化数字劳动的伦理网络。从主要研究对象的分析中可见,除了少量注册较短的账号外,大多数账号都孵化了家庭关联账号,这些账户由亲属中的其他成员独立运营,会相互间在主页标识以实现流量共享。关联账户涉及扩展的家庭网络,如姻亲、旁系血亲等。与个体数字劳动排他、竞争性关系相比,家庭账号基于家庭互惠原则,互相帮衬,维持数字劳动稳定性的再生产。新时代家庭数字劳动中以共同生活方式呈现的积极、平等、包容与互惠的家庭伦理道德,提升了家庭在社会公共生活中的文化地位,有助于形成家庭道德感的集体意识。

五、结论与讨论

本文旨在延续涂尔干工业社会分工的分析,探讨家庭在数字社会劳动分工中社会整合的动力机制及其趋势。诚然,深处赛博朋克的数字社会之中,作为个体的劳动者无时无刻都感受着数字带来的虚幻与张力,现代性的流动性将劳动者以个体化的方式卷入到社会生活之中,个体不得不以原子化的方式依赖于社会各系统,深受不确定性的命运感之苦却无能为力。但数字劳动的家庭化作为一种趋势,表明家庭生活的共同叙事回归公共社会生活的开放叙事之中,不仅成为一种新的家庭经济来源,同时也有助于家庭重新获得社会整合的力量,回到社会生活的中心。家庭作为一种依赖自然纽带形成的人类组织形式,拥有其他社会整合力量所不具备的韧性,个体通过家庭化创造了“无分工的分工”“无空间的空间”与“无劳动的劳动”的数字劳动模式,对应对数字劳动异化、维系个体劳动稳定性和消解过度劳动数字控制具有重要意义。同时,作为劳动分工的结果,数字劳动的家庭化也通过重组家庭劳动分工、重塑家庭集体生活和重构家庭伦理道德,使家庭恢复并增强了自身社会整合的功能。

同时,资本并不会轻易地和自然地为家庭让渡空间。延续以批判为主流的数字劳动研究进路,本研究亦关注平台中家庭化的数字劳动的算法控制过程,家庭化的数字劳动以数字的方式被明码标价,家庭分工与互动结构也在被平台所规训,有出现剧本化的异化可能。但数字空间中的匿名性与开放性,为积极、平等和包容的家庭伦理道德取代不平等的家庭伦理提供了可能性,这是家庭化数字劳动生命力的本质所在。以@大全先生为例,其采用了传统婆媳矛盾“剧本”再现方式,通过由儿子回怼老妈的呈现方式来与传统家庭伦理规范对话,获得了大量粉丝的支持。婆婆不仅没有被指责,相反,在数字空间中网友理解其表演的意涵,进而喜爱这一家子,认为“只有关系好、现实中不这样才能演得如此自然”。从其第一条抖音发布仅仅50 天后,即获得约26 万粉丝,每条短视频播放量在300—400 万次。将传统家庭分工中婆媳广受诟病的分工模式与关系模式在公共空间中集中演绎,让深受其扰但难以直接表达的家庭通过观看短视频,察觉曾习以为常的沟通模式并意识到其负面影响,进而实现在更广阔的社会家庭生活中重塑温暖互助的家庭伦理道德的可能。

这表明,家庭作为一个集体数字劳动形态,即使被资本收编,其数字劳动的过程与内容也会在一定程度上延续并发展家庭共同体的生活叙事。数字劳动所带来的劳动整合功能动力机制的家庭化转变,也将不断巩固并扩展家庭关系网络,重塑家庭伦理道德。家庭集体生活的社会性回归,为重构数字社会中劳动尊严与团结提供了一种新的路径。