人口规模巨大的中国式现代化道路

——理论特征、三大矛盾与推进方案

2023-12-01侯启缘

侯启缘

一、人口规模的现代化内涵

现代化的概念滥觞于文艺复兴时期,作为人类对经济社会发展的美好诉求,“现代化对任何国家都是一个必经的历史发展过程”①任剑涛:《从现代化的规范含义理解“中国式现代化”》,《江汉论坛》2023 年第1 期。,在这一过程中既反映出不同国情和时代背景下的目标、内涵和路径等多样性,也呈现出一些具有普遍意义的现代化标准和方式。人口规模这一概念正是这种复合逻辑的反映,一方面,不同人口规模的国家在现代化的过程中提出的方案具有差异;另一方面,即使人口规模不同,但在人口红利、人口转型和人口迁移等相关内涵上又存在一定的共性。由此,需从世界现代化进程的已有经验着眼,解构人口规模的现代化内涵。

首先,人口数量是人口规模的最直观反映。在20 世纪末,西方学者已开始就人口红利对经济社会发展的影响展开理论和实证的探索。Bloom 等通过对人口增长与东亚经济奇迹的实证观测,提出“人口红利”的概念。②Bloom D E,Williamson J G(1998).Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia,Nber Working Paper,12(3),419-455.对于一个经济体而言,人口增长速度快于其抚养人口增长速度是人口红利的触发机制。而当人口老龄化加剧时,则会因社会抚养成本增加和养老金制度改革等问题而对宏观经济发展产生负面影响。③Ronald Lee(2002).The Demographic Transition: Three Centuries of Fundamental Change,Journal of Economic Perspectives,17(4),128-149.另外,人口红利在推动发展中国家经济增长中的积极作用不断被印证,尤其是人力资本的提升将进一步提升这种增长促进效应①Callen T,Mckibbin W J,Batini N(2006).The Global Impact of Demographic Change,IMF Working Papers.;除此之外,不少国外学者也针对人口老龄化问题提出鼓励储蓄和积累养老基金等保障人口红利持续的方案②Lee R,Mason A(2006).What is the Demographic Dividend?,Finance &Development,43,121-149.。

聚焦到中国研究情境,不少学者论证人口数量红利在经济增长中的不可持续性。蔡昉认为,经济增长滞后于总和生育率,二者呈现“倒U 型”关系③蔡昉:《人口转变、人口红利与刘易斯转折点》,《经济研究》2010 年第4 期。;周天勇结合中国历史现实对生育率与经济增长的关系进行具体测算,将二十年前的生育率与二十年后的经济增长率拟合,并从劳动力供给和消费需求层面解释这种滞后的原因④周天勇:《中国:理想经济增长》,上海:格致出版社、上海三联出版社、上海人民出版社,2020 年,第40—46 页。;杨成钢等基于Mankiw-Romer-Weil 模型测算出“十三五”期间,中国人口数量红利对经济增长的贡献率平均在12.86%⑤杨成钢、闫东东:《质量、数量双重视角下的中国人口红利效应及变化趋势》,《社会科学文摘》2017 年第11 期。;另外,也有较多学者关注到中国人口老龄化的趋势愈发显著,并指出随着“刘易斯拐点”的到来,人口数量红利的作用将愈来愈弱化。

其次,人口质量是人口规模的深层次结构性问题的映射。国外学者主要将人力资本水平作为衡量人口质量的核心指标。早在1803 年时,Say 就提出人需要通过学习技能和掌握技术来提高劳动生产率,初步形成人力资本理论的雏形⑥[法]萨伊:《政治经济学概论——财富的生产、分配和消费》,陈福生、陈振骅译,北京:商务印书馆,2010 年,第90—97 页。;到1960 年,舒尔茨最早提出人力资本理论,改变以往资本的物质单一维度,其后,将人力资本阐述为五个类别的能力,即学习能力、工作能力、休息能力、创造能力和应对问题能力等⑦Theodore W.Schultz(1960).Capital Formation by Education.Journal of Political Economy,68(12),571-583.、⑧Theodore W.Schultz(1979).The Value of the Ability to Deal with Disequilibria,Journal of Economic Literature,13,828.;同年,Becker 从生育率的下降使得家庭更注重子女的教育而提出“人口质量红利”的概念,并认为提升人力资本投入将对经济增长具有积极促进作用,这事实上是从人口规模更深层次逻辑探究其对经济增长的意义⑨Becker G S(1960).An Economic Analysis of Fertility,Demographic and economic change in developed countries: a conference of the Universities,National bureau commitee for economic research,209.。长期以来,关于发展中国家人口质量的研究始终保持较高热度,Bucci 等认为,人口增长与生产率增长可能存在负相关关系⑩Bucci A,Prettner K(2020).Endogenous education and the reversal in the relationship between fertility and economic growth,Journal of Population Economics,3(3),1025-1068.;而Dao 等也发现在发展中国家进行人力资本投入,尤其是缩小教育的性别差距,将有效促进其技术进步和经济增长⑪Dao N T,J Dávila,Greulich A(2021).The education gender gap and the demographic transition in developing countries.Journal of Population Economics,34(2),431-474.。

党的二十大报告深刻指出,“人口规模巨大”是中国式现代化的首要特征。可见,超大规模人口是中国长期以来经济社会发展客观现实的突出反映,学界对于超大规模人口现代化的命题开始进行广泛讨论。首先是对超大规模人口所承载的发展创新性的探索,黄泰岩对超大规模人口的中国式现代化的理论内涵进行探究,并从创造经济发展“新奇迹”“新路径”和“新制度”三个层面系统论述了超大规模人口的中国式现代化的创新意义⑫黄泰岩:《中国式现代化是人口规模巨大的现代化》,《经济学家》2022 年第11 期。;高帆也将人口规模巨大作为中国式现代化的核心特征,并对其进行阐释,明确了“难度前所未有、组织至关重要、方式极具特色、制度守正创新、过程循序渐进以及意义广泛深远”等方面的内涵⑬高帆:《中国人口规模巨大的现代化究竟意味着什么》,《人民论坛》2022 年第22 期。。其次,着重强调超大规模人口国家所存在的人口与发展资源间错配的困境,原新从耕地资源、生态资源和环境承载力等方面探究超大规模人口现代化所面临的人与资源困境,同时劳动力资源本身所呈现出的更迭也成为影响现代化的超大规模动因⑭原新:《人口规模巨大的现代化建设之路》,《人口研究》2022 年第6 期。;韩保江认为“人的现代化是中国式现代化的逻辑起点与实践主线”,当前所存在的发展不平衡不充分、资源环境约束加剧以及“并联式”现代化内生矛盾的挑战,本质上是发展质量不高的体现,需要依托高质量发展来实现巨大人口规模的中国式现代化。①韩保江、李志斌:《中国式现代化:特征、挑战与路径》,《管理世界》2022 年第11 期。最后,突出超大规模人口现代化以人为核心的价值内核,徐坤从中国式现代化与西方现代化的对比明确“基于人口规模巨大的特点考虑中国现代化道路,实际上意味着必须要始终将人置于现代化谈论的核心位置”,这不同于西方现代化的逻辑,即人只是资产阶级谋利的工具,最终只有少数资产阶级的利益得到实现的价值内核存在根本性差异②徐坤:《中国式现代化道路的科学内涵、基本特征与时代价值》,《求索》2022 年第1 期。;黄群慧(2021)通过对新发展格局的深入探究,提出满足超大规模人口现代化过程中所形成的巨大消费市场将是中国未来的重要竞争优势,将形成整体发展与个体利益双赢的格局③黄群慧:《新发展格局的理论逻辑、战略内涵与政策体系——基于经济现代化的视角》,《经济研究》2021 年第4 期。。

综合来看,人口规模与现代化的特征、路径有着极强的关联性,走向中国式现代化所面临的客观现实之一就是人口规模巨大,这既是西方式现代化从未面临过的局面,也是广大发展中国家追求现代化过程中需要解决的重要难题。从历史和比较中厘清人口规模巨大的现代化理论特征,并进一步明确新发展阶段下持续推进解决中国式现代化所面临的深层次矛盾,不仅将为中国式现代化的实现奠定战略基础,同时,也将为广大发展中国家提供经济社会崛起的中国方案。

二、人口规模巨大现代化的理论特征

党的二十大报告指出,“中国十四亿多人口整体迈进现代化社会,规模超过现有发达国家人口的总和,艰巨性和复杂性前所未有,发展途径和推进方式也必然具有自己的特点”④习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,北京:人民出版社,2022 年,第22 页。。人口规模的悬殊使得中国式现代化与西方式现代化在理论表征上呈现为发展途径和推进方式的分歧,而在底层逻辑上则存在循环结构与价值内核的迥异。

(一)局部崛起带动全局增长的发展途径

经济均衡增长和居民普遍富裕是现代化的核心目标,在推进现代化的过程中,由于资金、财富、市场和资源等的不足将会出现经济增长和居民收入在区域和群体间的梯度差。与人口规模直接关联的则是资源的稀缺性问题,人口规模巨大的现代化意味着更高的资源稀缺性,需要通过有效的资源配置让部分地区和群体先发展起来进而带动整体的增长。当前,中国社会主要矛盾为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,所反映的正是中国式现代化中局部崛起带动全局增长的发展途径,这是人口规模巨大的客观条件下的必然选择,可从产业转移的承接与居民富裕的创造两个方面具体探究。

1.国际产业转移的局部承接

“在经济全球化大背景下,产业转移成为国际资源配置和要素优化的重要手段。”⑤刘振中、严慧珍:《四次国际产业大转移的主要特征及启示》,《宏观经济管理》2022 年第8 期。从产业转移的流向来看,近代以来,全球共经历过四次产业转移,历次产业转移的共性是有效消化转出国的产能过剩问题,并激励转出国的产业发展与经济增长。虽然从产业转移带动的经济增长规模来看,其创造产值和吸纳就业人数是逐次递增的,但总的来看,能够有效带动经济增长和创造居民富裕的产业资源仍然具有稀缺性。因此,对于产业承接国而言,充分把握产业转移的窗口期以实现经济增长十分重要。

后发优势和发展中国家的相对弱势,使得中国利用产业转移实现经济增长的窗口期更短、竞争压力更大。从产业扩散的范围来看,前三次产业转移主要发生在发达国家之间,第三次才开始向中国等发展中国家流动。一方面,由于后发优势的存在,越晚介入的经济体,其技术外溢效应越显著,相应的工业化持续推进的周期越短,实现产业均衡发展也将面临更为严峻的挑战;另一方面,随着发达国家守成地位的确立,中国承接产业转移不仅需要在发达经济体主导的国际贸易秩序中进行,同时还需承担环保压力、议价地位不对等和金融风险等方面更为苛刻的条件。

人口规模巨大既为中国进入全球价值链创造得天独厚的优势,同时也加剧了资源的稀缺性,形成产业和区域的发展梯度差。与发生在人口规模相对较少的发达国家的产业转移不同,中国要在更短的周期、更稀缺的资源配置和更严苛的国际环境中实现国民经济的增长,这就需要在国际产业调整的基础上进一步优化国内产业资源配置。由此,中国充分定位东南沿海和城市部门的特性,采取局部率先改革试点和开放引资来带动全局增长的部署。这一方面使得国内巨大人口规模下的广阔劳动力向东南沿海的城市部门集聚,发挥人口的集聚效应,形成能够吸引更多海外投资的成本低和抗压性强的劳动力优势;另一方面,后发优势所产生的“干中学”效应,能够在短周期内提升更大规模劳动力的素质,为后工业化阶段国内利用区域发展梯度差下的扩展和辐射效应走向均衡发展提供有效支撑。

2.先富带动后富的激励效应

巨大人口规模有可能成为摊薄经济总量和增长的分母,同时,也“意味着丰富的思想资源,先进文化建设和创新的源泉”①穆光宗、侯梦舜等:《论人口规模巨大的中国式现代化》,《社会科学文摘》2023 年第4 期。。从中华人民共和国成立以来,人民追求现代化的历程来看,资源匮乏时,巨大人口规模形成有益的互助精神,中华人民共和国成立初期,农民个体手中的生产资料极度稀缺,难以满足农业生产需求,农业合作化成为解决农民温饱问题的关键方式;改革开放以来,经济快速发展、人民思想解放,巨大人口规模则为整个经济体孕育更多致富的可能,人民个体的差异化诉求得到彰显,致富创造性和生产积极性被广泛调动起来,为整体经济的腾飞注入活力。

不同于部分规模小国的高福利模式,人口规模大国应对收入差距问题更需要依托社会激励、兜底保障和互助精神。从全球范围来看,“北欧模式”是十分典型的适用于小国寡民的现代化方案,其主要通过高税收高福利的方式来平衡收入差距,虽有“养懒汉”的趋势,但由于社会整体较为富裕且人口较少,具有持续较长时间的可能。但这种方案显然不适用于人口规模巨大的中国式现代化,甚至连希腊这样人口稍多、财富积累相对不足的国家都难以负担。因为,人口规模巨大意味着每项政策的实施所造成影响的人口比例绝对数值是巨大的,其相关联的财富变化也是显著的,即若社会财富的创造者转变为增加社会负担的“懒汉”所带来的损失也是巨大的。在人口规模大国需要更多地提高有效劳动力比例并减少社会负担,而高税收高福利模式所产生的政策结果很有可能是压抑先富者创造财富的能力并增加后富者所带来的社会负担。因此,人口规模巨大的中国式现代化所采取的是充分发挥先富对后富的激励作用、提供摆脱绝对贫困的兜底性保障和发扬公民间互助精神的方式以实现局部富裕走向共同富裕的目标。

(二)双重“二元”结构的推进方式

城市化和市场经济是各国启动并追求现代化的普遍方式,城市化水平和市场经济的繁荣度也日益成为衡量现代化的重要指标。在这一过程中,人口规模的差异影响了政府与市场的关系和城乡结构的变化,人口规模越小其治理难度和城乡分化程度就越低,而人口规模巨大的现代化,则需要经历相对复杂和漫长的推进过程,“计划—市场”二元博弈和城乡二元结构也将长期存在并发挥重要作用。

1.“计划—市场”的协调作用

妥善处理好政府与市场的关系是构建现代化经济社会体系的重要内容。西方式现代化以市场经济为起点,经历了古典自由主义、新自由主义和新古典自由主义的探索,虽然有效发挥了西方式现代化在生产效率上的优势,在本国范围内基本上实现了经济繁荣和整体富裕,但并未妥善处理好公平与效率的关系,失业、罢工和经济危机等问题在西方现代化国家频发,并且随着金融资本主义在全球范围内扩散,许多资本基础薄弱、经济体制尚不健全的发展中国家成为发达国家维持经济繁荣和化解矛盾的垫脚石。

中国式现代化以构建高水平社会主义市场经济体制为目标,“计划—市场”二元体制的长期存在及演变有效解决了不同阶段超大规模人口的脱贫致富问题。中华人民共和国成立初期,中国实行了较长时期的计划经济体制,限制了市场经济的发展,导致国民经济的低效率;改革开放后,计划经济体制开始松动,1992 年,党的十四大确立建立社会主义市场经济体制,中国政府与市场关系开始进入“计划—市场”二元并存阶段。对于彼时工业基础薄弱的中国,强有力的政府能够充分发挥“集中力量办大事”的制度优势,国民财富在政府、企业和居民间的配置整体上更倾向于政府部门,而在企业部门内部则以国有企业为主导。这种配置虽然在一定程度上压缩了居民的消费,将更多的资源用于能够有效提升生产效率、降低生产成本,且个人和私企无能力也无意愿投入的公共基础设施建设方面。在数量庞大且勤劳踏实的劳动力保障下,在基础设施的快速推进、外资快速涌入以及显著的后发优势的共同作用下,中国经济实现了近四十年的高速增长。

随着国民经济进入高质量发展阶段,“计划—市场”二元结构依然存在,但二者的作用方式发生了变化。高增长阶段的外向型经济格局转向国内国际双循环的新发展格局,提振国内消费需求成为国民经济的新增长点。在这一背景下,人口规模巨大所蕴含的劳动力优势将逐步转化为超大规模人口的超额储蓄释放的海量市场需求优势,而在国内公共基础设施建设已经饱和的情况下,国民经济财富配置也将向居民部门倾斜,居民开始更多地分享到发展的成果,居民收入增速也将逐步超过GDP 增速。

图1 GDP 增速与居民收入增速的关系(单位:%)

2.城乡二元结构的巨大挑战

城乡协调、农业与非农产业均衡发展是现代化的重要目标,而相应的城乡二元结构的存在则是发展中国家的典型特征。从西方式现代化的发展路径来看,其推进城市化的方式依赖于土地兼并私有、劳动力在城乡和产业间的自由流动以及农业机械化和规模化生产。但对发展中国家而言,这种城乡关系结构的发展逻辑需要结合现代化全局考虑,应当与人口规模、城乡经济发展水平、产业就业承载力等方面相结合。若单纯为满足快速城市化指标而鼓励和推动农村剩余劳动力进入城市,则可能会导致城市及其产业的承载力难以满足大量涌入的劳动力就业需要,从而将城乡二元结构转变为城市内部的二元结构,而农村土地却被资本兼并或收购,导致进入城市的农业剩余劳动力陷入既难以获得非农就业,又无法回归农业生产的退无可退的地步。最终在国民经济整体进入中等收入水平国家时,社会矛盾爆发,跌入虽然城市化水平较高,但城市内部贫民窟林立的“拉美陷阱”。

中国工业化和城市化的快速推进,得益于对发达国家产业转型过程中所转移的劳动密集型产业和制造业生产加工环节的承接,在经济高增长的同时,城乡经济差距不断拉大。这意味着家庭联产承包责任制改革虽然发端于农村并显著提升了农业劳动生产率,但其更多地是为城市经济的腾飞提供了大量的农业剩余劳动力。加之,相较于工业而言,农业的产业属性本身就具有薄利性和低密性,受土地要素的显著制约,精耕细作的小地块生产方式存在明显的天花板效应,无法实现对等的收益。在这一背景下,农民更倾向于进入城市务工,藉此完成农业向工业部门的迅速转移,进而实现产业劳动生产率和家庭收入的倍增;而留守农民则更多地依靠整体经济增长的涓滴效应和财政转移支付而增加收入。在外向型经济的长期影响下,城乡二元结构日益明显,城乡居民收入差距逐步拉大,城乡人均可支配收入差从1978 年的209 元,扩大到2022 年的29150 元。

考虑到人口规模巨大的特征和现代化本身的系统性与复杂性,城市的繁荣难以承载所有农业剩余劳动力就业,更需要稳健城市化与乡村振兴相结合的现代化路径来打破城乡二元结构,并最终实现全体农民的共同富裕。截至2022 年底,中国共有49104 万农村常住人口和29562 万农民工群体,即共计78666 万农村户籍人口;从产业来看,农业劳动力为17072 万人,占总劳动力的比例为21.70%,农业劳动生产率为48667.70 元/人。若按照当前高收入国家的现代化发展模式,即城市化水平、农业劳动力占比分别达到81%和3.06%,则中国仍需要完成2.23 亿人的城乡迁移和14624 万人的农业剩余劳动力转移,农业劳动生产率也将达到43402.13 美元/人,基本与德国水平相当。但从可操作性角度来看,为了避免掉入盲目追求城市化指标的“拉美陷阱”,人口和劳动力的流动还需要提供保障农民足以完成“乡—城”转换的城建财政补贴和城市非农产业就业机会,以稳定扩容来满足转移劳动力城市生活的收入需要为基础,这与当前财政压力巨大和城市部门技术性劳动挤出趋势相悖。这从近年来户籍制度松动,但农民工增速放缓的趋势明显也可以得到印证。因此,人口规模巨大的中国式现代化具有更为突出的人地矛盾和均衡发展挑战,需要进一步探索三产融合等在乡村就地实现劳动生产率跃升的方案来打破城乡二元结构。

(三)自强式增长的循环逻辑

从现有的西方式现代化来看,其主要得益于工业化起步较早,在先占优势的基础上通过早期殖民主义积累原始资本并剥夺发展中国家的发展权,并利用这种发展差距的存在,通过建立自由贸易体系进一步通过经济循环实现对发展中国家的虹吸,从而完成对本国现代化的持续推进。因此,西方式现代化的循环逻辑是虹吸式的,当部分国家的崛起影响到其虹吸的持续时,其将通过单边主义或保护主义对崛起国进行打压或制裁,从而巩固其在经济循环中的优势地位。从人口规模来看,西方式现代化虹吸式增长循环的本质是挤压其他经济体更大规模人口的发展权来保障本国相对小规模人口的现代化,因此,即使搁置意识形态,从客观上来看,人口规模巨大的中国式现代化并不存在虹吸式增长的可能性,而是需要构建自强式增长的循环逻辑。

1.稳健可靠的制度优势

中国式现代化经济循环的构建不仅需要激活内生发展的动能,同时,还需要以发达国家为主导的国际贸易体系为外部环境。中国作为一个正在崛起的社会主义国家,已然在意识形态、话语权和发展权等方面引起守成大国的不安,“中国威胁论”在欧美等发达国家甚嚣尘上。这意味着中国的崛起不仅要面对同其他发展中国家一样以西方式现代化的虹吸效应为主导的国际秩序,同时,还面临着守成大国在意识形态和贸易往来方面的打压和制裁。在这种情况下,中国式现代化需要建立稳健可靠的制度优势,既充分把握后发优势进入到全球市场中实现国民经济的持续快速增长,也有效规避守成大国的单边主义或保护主义等措施对国内经济的负面影响与冲击。

人口规模巨大使得现代化过程中不确定性风险所产生的冲击性更强、范围更广、影响更快,需要重点从制度侧优化国民经济增长的韧性。当前中国发展进入“战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期”①习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,第22 页。,面对随时可能发生的“黑天鹅”“灰犀牛”事件,无论是从收入和健康等物质层面的影响,还是从观点和思想等精神层面的波动,人口规模巨大都意味着这类突发性事件的影响更为深远、冲击性更强、持续时间更久、扩散速度更快。以新冠疫情为例,若在爆发初期就采取西方国家的放任或群体免疫政策,则在人口总量大、人口密度高、人口流动快的中国,病毒将广泛传播并导致难以预计的国民人身财产安全损失,而在稳健有力的制度优势下疫情得到有效控制,不仅国民安全得到最大程度的保障,中国国民经济也逆势反弹,成为全球唯一一个经济正向增长的经济体,这充分反映在人口规模巨大的中国式现代化进程中依靠制度优势实现经济韧性的必要性和可行性。

2.自强式经济循环的构造及演变

人口规模巨大是自强式经济循环形成的客观原因,而人口规模优势的转变则成为牵动自强式经济循环阶段性演变的内在条件。在国民经济高增长阶段,人口规模优势主要体现为海量劳动力的城乡流动与低成本,农村改革与城市改革的相继启动,使得劳动力和土地要素在城市组合,而对国际产业转移的承接又为城市注入资本和技术要素,城市经济迅速在要素集聚和组合效应下腾飞,拉动经济增长,形成中国高增长阶段崛起的循环模式,并在这一阶段利用涓滴效应和分配制度完成了脱贫攻坚的现代化里程碑;而当劳动力成本伴随经济增长不断提高,人口规模巨大优势开始转变为素质提升的人口质量与消费改善的海量市场优势,人口质量转型使得技术要素的本土化比例逐步提升,高增长阶段中本国资本也持续积累,伴随要素和体制改革的持续推进,国内要素流动从“乡—城”劳动力要素单向流动转向城乡双向多元要素交互融通,虽然国民财富积累而形成的海量市场优势也逐步摆脱对海外市场的依赖,进而形成走向共同富裕的自强式现代化的中国道路。

图2 人口规模巨大优势转变牵动的自强式现代化经济循环构造

三、人口规模巨大现代化的三大矛盾

人口规模巨大既为中国式现代化提供优势和支撑,同时也带来更多的挑战与风险。其中也映射出现代化进程中的深层次矛盾,不少学者将其归纳为巨量人口与稀缺资源的矛盾,需通过优化资源配置加以应对,但通过对理论特征的探究可以发现,还需要考虑后发优势和生育政策所引致的人口红利转型与人口结构调整的紧迫性,以及发展时序上的滞后所带来的能源与环保压力对发展空间的挤压。

(一)赶超发展与人口红利转型

中国经济增长的奇迹本质上是通过彰显社会主义制度优势和广泛调动国民生产积极性从而充分把握国际产业转移契机而完成对马克思所构想的“卡夫丁峡谷”的跨越,并进而实现赶超发展。由于中国与发达国家间发展梯度差的存在,当西方的资本、产业和技术进入中国时,发生技术外溢,并且技术门槛相对较低,以劳动密集型的手工业和制造业所需要的简单重复劳动为主,对组织纪律、熟练程度、模仿能力和劳动强度要求较高,对自主技术创新要求较低。在这种情况下,彼时虽然超大规模的中国人口整体受教育水平较低,但能够快速投入到工业生产中,中国文化中的组织力强、抗压性高、勤劳踏实等优秀品格在劳动者中得到呈现,推动中国经济的快速增长。

赶超发展不仅带来经济的高增长,同时也缩短了劳动力成本优势的红利期,加剧人口数量红利向人口质量红利转型的迫切性。当前,中国制造业工人工资已达到较高水平,截至2022 年底,中国制造业平均工资为97528 元/年,折合8127.33 元/月;而印度尼西亚、越南、泰国和马来西亚等东南亚国家的制造业月平均工资水平分别为2963061 卢比、7900 千越南盾、14541 泰铢和3477 马来西亚林吉特,折合人民币为1403.18 元、2387.57 元、2969.19 元和5353.76 元,显然仅从用工成本来看,东南亚国家的优势更为明显,近年来,传统制造业也逐步开始向东南亚转移。而从国内产业自身的升级转型来看,基础设施的完善、工业机器人和人工智能等技术的普及,使得原来的劳动密集型产业逐步转变为资本或技术密集型产业,引发对劳动力的挤出效应,这在学界被称为技术性挤出。从各国发展经验来看,产业外移和技术性挤出并不鲜见,但当劳动者报酬增长较缓和技术探索周期较长时,二者所引发的就业冲击是逐步释放的,劳动力有相对充裕的时间来完成素质提升转型。但对于中国来说,赶超发展使得产业外移和技术性挤出大大提前,其对原有就业的冲击性更强,劳动替代比例将更高,加之人口整体规模巨大,不仅大大加剧劳动力素质提升的规模性和迫切性,同时,就业冲击所引发的教育投入增加、收入和消费相应减少以及社会负面情绪发酵等诸多次生性风险也将呈指数级上升。

(二)社会负担加重与富裕程度不足

为了应对人口规模巨大所带来的人均资源稀缺问题,中国实施了较长时间的计划生育政策,加速人口结构转型的周期。在西方式现代化的过程中,人口结构转型主要是在市场的影响下完成的,当医疗条件改善和温饱问题解决后,生育率大幅提升、死亡率显著下降;而随着工业化和城市化的持续推进,劳动者进入市场经济后养育成本和机会成本的增加导致生育意愿的降低,生育率开始逐步下降;到工业化后期绝大多数国家都将出现老龄化和少子化等问题,人口年龄呈现出“倒三角”结构,社会抚养比上升,整体负担加重。而在中国式现代化的推进过程中,由于人口规模巨大,中国成为实际上人口密度最高和人均资源配置最为紧张的国家之一,为了尽快让居民能够更多地分享发展成果、缓解资源稀缺问题并尽早完成脱贫目标,中国实行较为严格的计划生育政策,这就使得人口结构的调整受到行政与市场的双重干预①事实上,日本、韩国和中国台湾等处于东亚文化圈的国家或地区也都曾实施过行政性的生育干预政策,但强度都低于中国,且工业化的周期也都长于中国。,加之工业化和城市化进程加快,市场对生育的影响本身就更为显著,因而,中国更早地进入人口老龄化和少子化的高负担型社会。

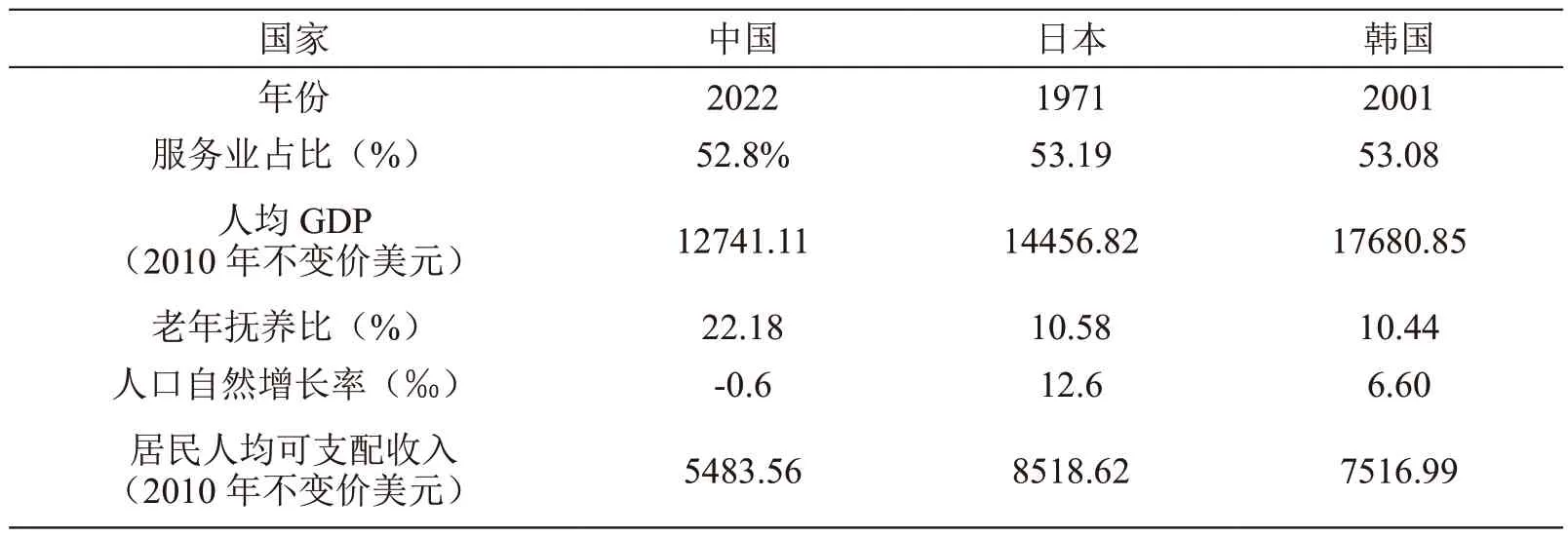

与社会抚养负担提前到来相对应的是,中国人民的富裕程度尚未达到相应水平。2022 年,中国人口自然增长率为-0.60‰,比2021 年减少85 万人,中国正式进入人口负增长阶段;从社会负担情况来看,65 岁以上的老年人达到20978 万人,比上年增加922 万人,而15—64 岁的劳动年龄人口则为94582 万人,比上年减少1944 万人,老年抚养比达到22.18%。与人口负增长和社会负担加重相对应的是中国人民富裕程度的滞后,虽然经济总量长期位居全球第二,但由于人口规模巨大,发展不平衡不充分问题仍然十分严峻,人均GDP 为85698 元,居民人均可支配收入和城乡居民可支配收入分别为36883、49283 和20133元,并且大多数居民并未形成稳定的财产性收入,居民财产性收入占比为8.75%,农村居民更是仅为2.53%。考虑到当前中国已进入服务业化阶段②此处意味着基本完成承接国际产业转移所带来的高增长,日韩等国的发展现实也说明当服务业占比达到50%以上时会出现经济增速的快速下行。,为了保障发展周期的同步性,以服务业占GDP 的比重作为对标发现,相同发展阶段下的同为承接产业转移而实现经济腾飞的日本和韩国的社会负担明显低于中国,且居民富裕程度也整体更高。

表1 中日韩相同发展阶段社会负担及居民收入情况

(三)能源进口依赖与刚性需求持续

中国国内化石能源供应存在较大缺口,进口规模大且渠道集中,议价能力不足且受国际局势影响较大。根据海关总署统计数据显示,2022 年中国全年原油进口量50827.6 万吨,与2021 年同期相比减少0.9%;天然气进口量为10924.8 万吨,与2021 年同期相比减少9.9%;中国煤及褐煤进口量29320.4 万吨,与2021 年同期相比减少9.2%。而这三类主要化石燃料在进口规模和进口渠道上呈现不同特点,其中原油和煤炭的进口规模大且进口国家十分集中,前者主要渠道为沙特阿拉伯,而后者则主要集中在印度尼西亚,这使得二者的价格受出口国和国际形势的影响波动较大。并且如此大规模地从国际市场采购能源本身就将引发价格上涨,这对于中国这一处于消费结构升级、大宗商品需求不断增加的发展中国家而言,将增加额外的发展代价。

支撑中国式现代化的经济增速存在对能源消耗的刚性需求,而降低经济增长与能源消耗系数需面临巨大挑战。人口规模巨大的现代化进程推进需要有充足的能源为依托,按照两步走的战略规划,2035 年和2050 年分别实现GDP 相较于2020 年翻一番和再翻一番的目标,并分别达到发达国家和中等发达国家的水平。以此对能源消耗进行测算,首先从人均能源消耗来看,2021 年,中国和美国的人均一次能源消费量分别为30711kWh 和76643kWh①数据来源:Centre for Energy Economics Research and Policy(2022),Heriot-Watt University,bp Statistical Review of World Energy 2022,London: Whitehouse Associates,71,11.,后者为前者的2.49 倍,而美国的人均GDP 和人均可支配收入则分别是中国的5.64 和10.16 倍,这意味着中国经济增长的能耗系数更高,现代化的推进面临着提升居民生活水平与降低经济增长耗能的双重压力;其次从国际碳中和的目标压力来看,按中国2011—2020 年经济增长能源消费需求平均弹性0.501 计算,如果未来10 年GDP 平均增长5.5%,并且石化能源结构若不变,碳排放将年平均增长2.76%,2030 年将达到126 亿吨,比碳达峰所需要的目标规模多出16 亿吨。因此,中国式现代化的推进存在着经济增速的刚性需求,尤其是如此大规模人口的生活质量的改善确实需要相应庞大的能源供应,需要从重碳能源结构成本可行地转变到轻碳能源结构和寻求国内新生能源供应两方面着眼,而这面临着技术突破、路径依赖和制度改革等多重挑战。

四、人口规模巨大现代化的持续推进方案

人口规模巨大对于现代化进程的影响是系统性和复杂性的,在不同领域与发展阶段,人口规模所呈现的挑战与红利也会存在差异和演化。当前,中国仍然处于社会主义初级阶段,发展不平衡不充分问题依然十分突出,这一方面是人口规模巨大的客观反映,是中国式现代化的必然阶段;另一方面也说明发展仍然是解决当前中国诸多问题的落脚点,迫切需要依托于制度优势和改革举措进一步激活超大规模人口的潜能,从而化解矛盾、应对挑战,在构建新发展阶段下推进中国式现代化的支撑体系。

图3 新发展阶段下推进人口规模巨大中国式现代化的支撑体系

(一)打造县域经济新板块,缓冲劳动挤出压力

县域是中国经济的基础单元,其容纳了全国70%以上的常住人口,县域经济的发展将为城市挤出劳动力和农业剩余劳动力提供更为广阔的就业空间,有效缓冲经济社会转型所带来的大规模失业风险,为国民经济提供新增长点,其具体操作需从三个层面着手:其一,以产业基础设施建设先导,根据宏观战略、区域规划建设一批能够凸显县域发展特色的产业基础设施及配套项目,补足县域在承接产业转移和实现内生发展的基础设施短板;其二,优化县域营商环境改革,针对性地开展人才引进、产业承接与项目融合,充分发挥“乡贤”等人才在吸引资源、盘活项目、带动就业中的积极效应;其三,完善县域公共服务与社会保障体系,县域应当充分发挥其在土地成本、宜人环境、低人口密度和后发建设等方面的优势,构建以现代化宜居的公共设施和高效的办事体验为竞争力的教育、医疗、养老和住房的社会保障体系,从而吸引更多的人才和劳动力入驻和返乡。

(二)着重提升技能应用教育,加快人口红利转型

随着一个国家(或地区)经济发展水平的提高,其对人口质量的依赖度将越来越高,而人口数量红利对经济增长的贡献将逐渐减弱,教育体系的完善是实现人口质量红利的基础。①丁小浩、高文娟、黄依梵:《从人口数量红利到人口质量红利——基于143 个国家面板数据的实证分析》,《教育研究》2022 年第3 期。从当前中国的教育体系来看,学历教育发展较快,但以技能培训为主的职业教育则相对滞后,这在经济产业结构迅速转型的当下,不仅无法满足日益多元化的人才诉求,更是极易引发人才结构性缺陷,需从以下三个方面着手改善:其一,树立对职业教育和技能社会的文化认同,加强对技能社会的重视宣传和政策引导,改变“唯学历论”的社会风气,充分认识技能型人才稀缺的现实,以奖励和补贴来提升社会整体对职业教育的重视和对技能型人才的尊重;其二,重视学历教育阶段的技能人才孕育与启蒙教育,学历阶段的职业教育应当摒除偏见不应当以文化课分数作为是否进入职业中学的分水岭,应全面开放体验课程,根据兴趣与天赋因材施教;其三,完善以企业和培训机构为主体的社会职业技能培训体系,结合当前中国劳动从业者规模巨大、学历相对较低且以农民工为主的特征,扩大职业培训覆盖面、降低学习门槛、创新学习方式、分层次设计培训方案,充分发挥社会技能教育体系对于技术型失业群体再就业的重要作用。

(三)拓宽国土开发空间,激活生物能源供应

通过多种渠道开拓中国可利用土地空间,并大力推广生物能源技术,加快中国能源结构转型的进程,其具体措施为:其一,将调水工程建设与土壤改造技术相结合,既通过工程建设拉动投资、增加就业,为人口和经济双重转型提供缓冲期,同时,以水资源优化配置为契机引入盐碱地、生态优化等土壤改造技术,增加中国可利用土地面积,缓解人地矛盾;其次,利用土壤改造增加的土地面积推广生物能源技术,新开发的土地具有产权明晰、分布相对集中和短期土壤肥力较弱等特征,前期可能并不适用于经济作物等对土质要求较高的种植,但适用于集中开展规模化的生物能源作物研发、试验和投产,可将二者充分结合,形成新的完全源自国内的能源供给渠道,摆脱能源进口依赖,为能源结构转型提供新思路;其三,充分发挥新开发土地的资产效应,由于新开发土地并不挤占原有耕地面积,并且具有以农作物生产为基础三产融合的产业特征,可将其作为与城市建设用地同等的市场地位放在全国市场流通,为国家或地方财政解决养老、基建等债务发行提供优质资产支撑。