题解“非常伦理”

2023-12-01庞俊来

庞俊来

齐格蒙特•鲍曼在20 世纪90 年代就曾断言,“我们的时代是一个强烈地感受到了道德模糊性的时代,这个时代给我们提供了以前从未享受过的选择自由,同时也把我们抛入了一个从未如此令人烦恼的不确定状态”①[英]齐格蒙特•鲍曼:《后现代伦理学》,张成岗译,南京:江苏人民出版社,2003 年,第24 页。。在这个世界上,一个人可能在某个地方某个时刻感受到偶然性,也可能在某些地方某些时刻感受到偶然性;一些人可能在同一地方不同时刻感受到偶然性,也可能在不同地方同一时刻感受到偶然性。然而,突然暴发的疫情,可以让全世界每一个人在同一时段,通过同一事件感受到偶然性与不确定性。由此而来,不同国家、不同文化应对这一事件的不同理念与不同机制,让人们深刻认识到规范性背后的伦理习俗与文化基因,“非常伦理”应时而生。“非常伦理”如何界定?“非常伦理”如何理解?“非常伦理”何以可能?这都是“非常伦理”提出之后,自然遇到的困惑以及需要解答的难题。

一、“非常”之思与“非常伦理”

在现代汉语词典中,关于“非常”主要有两层含义:一是作为形容词,表达“异乎寻常的、特殊的”含义;二是作为副词,表示“十分、极”的意思。作为第二层意思,“非常”显然是一个独立的单词,可以与英文的“very”“pretty”等单词相对应,表示程度,用来修饰动词或形容词。在第一种意义上,“非常”可以视为一个词组,是一种偏正结构,“非常”即“非”常,不是常态、异乎寻常,可以与“off normal”“abnormal”“irregular”“unusual”等相对应。不同于汉语言的地方,英语还可以将“非常”作为名词“irregularity”“abnormality”(“非常状态”)使用。显然,“非常伦理”不是意指第二种意义的非常,而是第一种意义上的“非常”。由此而来,需要进一步深入思考的就是“非常”之“常”到底何义?

根据词典学者纪凌云对“常”字的最新解读,常一共有七种核心要义:“①特指天子之旗,泛指旌旗。②车上所树之戟。③古代长度单位。④永久的,固定不变的。⑤常规,常法;规律;本质。⑥一般的,普通的。⑦副词,经常,常常。”①纪凌云:《“常”字本用辨》,《汉字汉语研究》2020 年第1 期。事实上,这七种核心要义可以归结为三个方面:一是自然状态的常,或者叫经验性的“常”,如太阳每天从东方升起;二是社会秩序中的“常”,如伦常或法规;三是形而上学的逻辑意义上的“常”,如本质、永恒、常常等。三者之外,其实还有一个哲学意义上的“常”:以“无”为“常”,还是以“有”为“常”?在中国哲学史上,这个“常”与“非常”有其经典的出场。老子《道德经》开篇即言,“道可道非常道;名可名非常名。”王弼的解释是“可道之道,可名之名,指事造形,非其常也。故不可道,不可名也”。楼宇烈先生认为:“‘指事造形’此处借以指可识可见有形象之具体事物。”②(魏晋)王弼:《王弼集校释》(上册),楼宇烈校释,北京:中华书局,1980 年,第1 页。这也就是说“常”指的不是具体事物,而是指这些具体事物背后不可道、不可说的“名”“道”。这些不可说的名、不可说的道,被老子称为“无”和“有”。“无,名天地之始;有,名万物之母。”“无”是天地原初的状态,“有”是万物存在的根基。“故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼”以“无”为“常”,天地境界;以“有”为“常”,形上探究。无论是以无为常的天地境界,还是以有为常的形上探究,都是超越具体事物的玄妙之思,二者同出于对“道”之“常”的追问。所以说,“此两者同出于而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门”。芸芸众生,不知者不知所云,知之者觉得奥妙无穷。因此,可以接着“无名天地之始,有名万物之母”说,“无常世界之本,有常知识之源”。

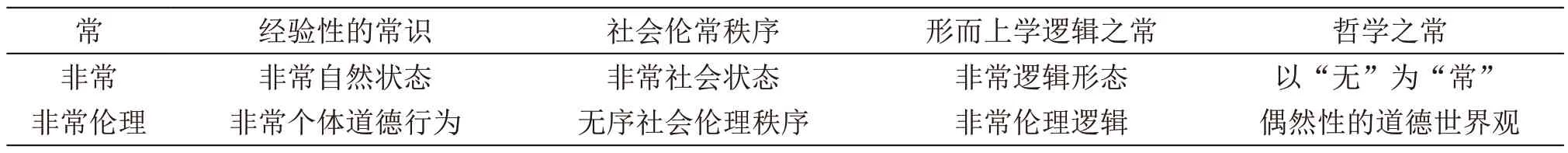

由是观之,“非常”主要有两个层次:一是相对于“正常”的“非常”,主要指自然、社会伦常与逻辑思维的非正常状态;二是以“无”为“常”的非常样态,是对以“有”为“常”的必然性逻辑的否定,这种意义上的“非常”在哲学上叫做“无常”,对于以“有”为“常”的主体来说,被视为“非常”。事实上,这里表达了对非常的两种态度:一种是对“正常”的否定,是一种形而上学的否定;一种是对“非常”状态的肯定,认为“非常”恰恰是一种永恒的状态,而“正常”只是一种“偶然”的样态,以“非常”为本、为底,是一种哲学的综合与辩证。进而言之,可以以此来理解和定位“非常伦理”。从一般意义上来说,非常伦理是指对正常伦理状态的反常情况的反应与描述,它有三种基本样态:一是个体道德行为的反常样态,是对个体一贯行为的反常状态的关注;二是无序社会伦理秩序,过去或以往的伦理秩序被打破,社会伦理关系、伦理秩序、社会风尚进入一个无序状态;三是非常伦理逻辑的出现,以往的伦理道德概念无法解释现有伦理道德现象与社会伦理道德状况,新兴非常伦理道德概念不断涌现。从哲学世界观上来说,“非常”本身就是伦理道德的本性,“非常伦理”以“无”为伦理道德的本体,以“道德关系的对立与冲突”为“常态”,坚持伦理道德的偶然性,以“无”为“常”“以观其妙”,永远处在道德发生的待发点上,每一次的道德圆成都具有唯一性、一次性。从实践辩证法来说,个体道德与人类社会的伦常习俗,始终处在一个由“无常”到“正常”再到“非常”,循环往复、不断发展的过程。“无常”本体必须获得“正常”样态,就需要在偶然性中建构必然性。伦理道德本质上是偶然而无常的,但具体的道德主体必须在一定的时空中进行道德行为与社会伦理建构,因而必须获得其具体性的存在,从而形成“现存伦理状态”。这种“现存伦理状态”,“当它的各种关系已经得到充分发展和实现”,遭遇外在自然或他者“非常环境”的否定,从而出现“冲突”,“真正的德只有在非常环境中以及在那些关系的冲突中,才有地位并获得实现”。③[德]黑格尔:《法哲学原理》,范扬、张企泰译,北京:商务印书馆,1961 年,第169 页。当这种冲突越来越频繁,或者越来越多的人感受到这种“真实的冲突”,原有的“现存伦理状态”遭到普遍的否定,“现存伦理状态”渐渐进入“历史”,现实表现为“非常伦理”状态。其实,这种“非常状态”对于个体来说是经常的,对于长时空的人类来说,也是经常的,只不过在一定时空中,人们的感觉不同而已。正如正常的人只能听到“20—20000”赫兹的声音一样,20赫兹以下或20000 赫兹以上人是听不到的,将其视之为“非常”,事实上它也是“正常”,再进一步探究会发现“赫兹”只不过是人们约定的一个计量单位,因为“名可名非常名”,从而人类就时刻保持对声音重新定义的可能,这样的态度是哲学的态度,是哲学对科学的反思。关于“常”“非常”“非常伦理”概念相互关系,简表如下:

表1 “常”“非常”“非常伦理”概念相互关系

“两个层次”“四种样态”的“非常伦理”,无论是在理论还是日常生活中,容易被理解的是非“正常”层次的三种形态的“非常伦理”,以这种态度对待今天遭遇的非常事件,人们总渴望回到“正常”,回归以往的“日常”。难以理解的是“哲学之常”,以“无”为“常”,将不确定作为世界的本原,坦然面对世界的不确定,进而寻找应对之道。前者可以说是现代性“非常伦理”,后者可以称之为后现代非常伦理。两种不同的世界观决定了完全不同的伦理道德认知与实践路向,或许人类正处在这个临界点上。人们是选择疗治不确定性,还是与不确定性共舞,决定了“非常伦理”思考的不同方向。

二、“非常伦理”与非常伦理学

“非常伦理”包含着日常经验性的道德反常、社会伦理秩序的无序、非常态的伦理逻辑以及以无为常的偶然性道德世界观。由此而来,如何从当代伦理学视角理解和认识非常伦理呢?一般而言,当代伦理学主要分为三个部分:规范伦理学、元伦理学与应用伦理学。规范伦理学探讨道德原则,追问指导人们如何行动和怎样生活的原则;元伦理学探讨道德原则的性质,追问道德原则的真假、来源与普遍性;应用伦理学则将道德原则应用于实践状况。①参见程炼:《伦理学关键词》,北京:北京大学出版社,2007 年,第1—2 页。由是观之,应用伦理学肯定不是“非常伦理”关注的重点,因为应用伦理学有个规范伦理学的前提,需要有确定的道德原则与道德规范的确证,因而,“非常伦理”主要涉及规范伦理学与元伦理学。从规范伦理学视角来看,在其内部,非常伦理学主要是对道德原则的反常情况、逻辑论证的否定的研究;在规范伦理学外部,主要是对规范伦理学本身的否弃。从元伦理学视角来看,主要是对道德原则性质本身的研究,以无为常的道德偶然性的揭示。这样,就产生了三种研究非常伦理学的方案:一是描述伦理学,二是在规范伦理学范畴内对道德原则否定性状况发现(可以称之为“非规范性伦理学”),三是道德偶然性的元伦理学研究。

描述伦理学强调纯客观的陈述,“根据具体的历史材料,描述和研究各种社会、民族、阶级和社会集团中实际存在的道德关系、道德规范、道德观念、道德结构、道德风尚传统和社会纪律等,并进行社会学和历史学分析”,“它主要描述和判定‘道德事实’,再现人类道德的历史,并进行分析、解释,揭示产生和发展客观方面的原因,进而提出关于道德教育的具体方法和建议”。②朱贻庭主编:《伦理学大词典》,上海:上海辞书出版社,2011 年,第7 页。描述伦理学意义上的“非常伦理”研究,主要涉及对历史上“非常伦理”状态的研究以及对当下“非常伦理”状态的描述。前者是传统意义上的描述伦理学,后者涉及当下伦理状况的描述。无论是历史伦理状况还是当下伦理状况,伦理道德的描述都是一个基本性的方法。美国伦理学者阿隆•齐默曼对当代道德知识研究提出了“层阶研究”的方法,“零阶道德考察”是对人及制度的动机和行为的描述,“一阶道德考察”“针对人及制度的动机和行为”的道德评价的描述,“二阶道德考察”是对一阶道德评价的再评价或批评性检验。③Aron Zimmerman(2010),Moral Epistemology,Routledge,9-14.“零阶道德考察”或者说“零阶道德陈述”应该成为描述伦理学意义上“非常伦理”的基本方法。在这里需要注意,非常伦理学的研究不同于自然科学研究,它是对“人及制度的动机和行为”的描述,而且是非常态伦理道德行为的描述。按照李义天教授最新研究成果归纳,人类行为的研究从心灵状态来说,涉及有理由心理状态(理性、欲望和情感)、无理由心理状态(直觉与冲动)以及非理由心理状态(主要指物理事件),在这些行为中又会涉及行为者的动机以及外在的主客观原因。①参见李义天:《美德、心灵与行动》,北京:中央编译出版社,2016 年,第40 页。在这里将李义天教授没有明确归类的物理事件归结为“非理由心理状态”。可见,理由、意图和原因在人的心理状态中有着错综复杂的关系,它们构成了认识人的行为的基本要素。但是在从逻辑层次上的区分到语言层次的描述与研究之间,却存在着巨大的鸿沟与不易觉察的状态。可以设想一下,今天在红绿灯口看到一个路人扶着一个老人过了马路。将如何描述和考察其原因、动机和意图状态呢?可能有以下几种情况:(1)今天上午九点多,我看到一个人在恒山路的红灯口扶着一个老人过了马路;(2)今天上午九点多,我看到一个人在恒山路的红灯口帮助一个老人过了马路;(3)今天上午九点多,我看到一个人在恒山路的红灯口小心翼翼地扶着一个老人过了马路;(4)今天上午九点多,我看到一个人在恒山路的红灯口小心翼翼地帮助一个老人过了马路;(5)今天上午九点多,我看到一个好人在恒山路的红灯口小心翼翼地扶着一个老人过了马路;(6)今天上午九点多,我看到一个好人在恒山路的红灯口小心翼翼地帮助一个老人过了马路。在这些描述中“扶着”“帮助”“好人”“小心翼翼”等都有一定的价值判断,所谓纯粹的“道德事实”只是“我看到的”,而“我”描述出的、说出的只能是“我相信的、看到的”东西。所以,阿隆•齐默曼认为,道德考察情形“肇始于零阶道德考察,开始于对我们实际上所持有信念的描述:我们相信什么是什么?是什么导致或解释了我们所持有的信念?在哪个问题上我们众口一词,又在哪个问题上我们分道扬镳?我们的信念如何因时而变,而它们在有着地理和文化差异的人群间又有何不同?”②Aron Zimmerman(2010),Moral Epistemology,Routledge,12.在这里,隐含着道德描述中“事实与价值”的不可分割。更何况,非常伦理学的描述更是对常态伦理的否定,它必然带有价值性的判断。所以,非常伦理学意义上的描述伦理学,永远处于道可道非常道的“可”的状态,是研究如何将“可”表达出来,并一直处于“可”的临界点上,求其非“常”之态。

从规范伦理学视角来看,非常伦理学是对规范伦理学所提倡对道德原则的否定,在规范伦理学道德论证的过程中,一直都伴随着非常伦理学的质疑。众所周知,规范伦理学以理性为基础,论证道德原则的科学性。而对于道德原则论证的主要方法,既不是归纳推理,也不是演绎推理。因为归纳推理本身永远不具有普遍性,只是一种概率性。而演绎推理则无须论证,其具有绝对性,只具有分析性质。而规范伦理学的论证方法是一种介于归纳推理(induction)和演绎推理(deduction)之间的“假说/科学推理”(abduction),是一种“寻求最佳解释的推理”。③陈真:《当代西方规范伦理学》,南京:南京师范大学出版社,2006 年,第18 页。这种推理不同于康德的定言命题(演绎推理,合乎道德的必然要求),也不是“穆勒五法”(归纳推理,描述伦理学的自然呈现),而是介于二者之间的假言命题。需要对论证的前提进行“假说式”的肯定,然后通过客观事实的界定,然后作出肯定性的推理。因而,“规范伦理学的主要任务之一是寻找决定一个行为对错的普遍原则或发现道德行为的共同属性,也就是说规范伦理学家想寻找一个道德行为的充分必要条件”④陈真:《当代西方规范伦理学》,第18 页。。这种充分必要条件的寻找,其实包含着三种假言命题形式:充分条件、必要条件、充分必要条件。由此可以发现,每一个假言命题形式背后都有其矛盾形式。充分条件p →q 的矛盾项是p ∧﹁q,必要条件p ←q 的矛盾项是﹁p ∧q,p →←q 的矛盾项是﹁p ∨﹁q。而对规范伦理学各种道德规则的反驳与论辩中,都在寻找这些矛盾项的反例。“这就是为什么西方学者撰写论文时常常举出或设想出许许多多的道德案例。”⑤陈真:《当代西方规范伦理学》,第18—19 页。也就是说,规范伦理学时刻需要应对的就是不断出现的客观的“非常伦理状态”与思想家们在思想实验中提出的“非常伦理状态假设”。在规范伦理学的推理方法中已经蕴含了非常伦理学的永恒存在。这就引发了对于规范伦理学推理方法本身的反思与评价,从而产生了元伦理学。

在元伦理学中,研究者开始思考道德或道德原则的性质问题。道德是一种实在吗?一种道德行为可以像自然实体对象那样具有实在性吗?道德的对象是什么?道德原则的性质是什么?元伦理学大概涉及四个基本问题:一是道德是否存在;二是如果道德存在,是否能够知道对这种道德存在进行规范性认识;三是如果能够进行道德规范性认识,是否能够表达这种规范性知识;四是如果能够表达这种规范性认识,这种规范性表达能否反映心灵的道德思想。与这种正面的元伦理学相对应,道德怀疑主义则怀疑道德存在;即使道德存在,人们也无法认知它们;即使人们能够认知它们,也无法用语言将它们表达出来;即使能够将它们用语言表达出来,也无法反映心灵的道德思考。在这一系列的元伦理学追问中,产生了伦理认知主义(道德知识论)与伦理非认知主义,二者之间几乎水火不容。在这些追问中,最根本的追问是关于道德是什么的问题?道德的对象是什么?其他问题都是派生的。通过一系列的追问,就能发现,关于道德关乎什么的问题,学界“分歧很大”,“唯一能让我们达成共识的是‘它们是关于孰是孰非’这种没有太大意思的答案”。①Mark Schroeder(2010),Noncognitivism in Ethics,Routledge,4.道德是关于“孰是孰非”本质又回到了道可道非常道、名可名的“非”“常”状态。

通过对当代伦理学主要范式的哲学分析,可以发现,“西方哲学宗旨是追求确定性,某一研究一旦达到了确定性,它就不再属于哲学”②陈真:《当代西方规范伦理学》,第5 页。,而属于科学了。显然,非常伦理不能是追求确定性的伦理学的科学研究,非常伦理也不能借用具有当代伦理学科学倾向的非常伦理学研究范式进行思考。

三、面向生活与实践的“非常伦理”精神

“非常伦理”在现象上是相对于常态伦理的反常表现,在认识上是对常态伦理逻辑的否定。因而,非常伦理是伴随着伦理产生之后的事,是人类开始认识自然、认识自我并产生人类自身社会实践之后的事。在哲学本体论上,“无”是“天地之始”,那是世界的本原;“有”是“万物之母”,那是人类认识的开始。在认识论上,“无”是对“既是纯粹的思想,也是没有得到规定的、简单的”“直接东西”与“最初开端”的“绝对否定”③[德]黑格尔:《哲学全书•第一部分•逻辑学》,梁志学译,北京:人民出版社,2002 年,第167—170 页。,“有无相生”,同根同源。在哲学世界观上,以“无”为常,让人们时刻警惕人类认识的界限,认识到人是在世界之中来认识世界和进行自身实践生活的,要时刻认识到人与世界之间的辩证关系,“故常无”“欲以观其妙”,以一种辩证的世界观看待世界;以“有”为常,人类的认知不断地拓展,将世界置于人类认识对象的对立面上,以一种形而上学的世界观想要完全认识世界,从而产生各种“理论”,又从理论中发现问题,不断周而复始,“故常有”“欲以观其徼”。面向生活与实践的非常伦理,让人们时刻认识到人类与世界之间这种无法取消的矛盾张力,从而理解人类自身认识的局限,认识到人类自身的尺度,这是最大的伦理问题。以“伦理”而非“伦理学”的态度来看待“非常伦理”,以辩证的世界观而非形而上学的方法论来看待“非常伦理”,是理解“非常伦理”的不二路径。

首先,“非常伦理”不是“伦理学”而是“伦理”。今天研究者将形而上学的思维发展到数理逻辑与语言哲学的高度,从而将各门学科从哲学中分离出来,“伦理学”也正进行着这样的努力。任何一门学科,只要承认某种“定义”“假设”,并将这种“定义”或“假设”作为永恒不变的形而上学的本原,具有了“确定性”,就可以进行判断,然后开始运用形式逻辑的规则进行推理。但是“伦理”不同于自然科学,它以人类自身行为以及人类自身所创造的人类社会为认识对象,不同于“不以人的意志为转移的”自然界那样具有绝对的客观性。“伦理”的客观性总是含有“人的意志本身”的主观性的客观性,因而,最多它也只能是“客观唯心主义”,这在形而上学看来是自相矛盾的概念。“伦理”是一种永远在主客观之间寻找统一性的追问,正是如此,人们才会发现“伦理学研究还没有达到从哲学中分离出来的确定性,伦理学依然主要是哲学家的天下”④陈真:《当代西方规范伦理学》,第6 页。。不是“还没有”,而是应该说“伦理”永远是哲学的天下。正如张祥龙先生所说,“哲学是对边缘问题做合理探讨的思考和学问”,它具有“非定域性”,“它没有一个确定的范式,因为一旦一个形式上的确切的研究方法确立起来,研究对象被论域化了、明确化了,它就让位给科学了,或者说就形成了有关具体科学”。①张祥龙:《中西印哲学导论》,北京:北京大学出版社,2022 年,第22—23 页。非常伦理,属于对以往“伦理学”理论的反思与否定,它将应用于属于哲学的范畴,进而让人们发现“诸伦理学理论”的限度,在生活与实践之中保持自身的“具身性”。西方哲学在传统中以寻找世界本原的方式,试图找到一个认识世界的“阿基米德点”,从而形成西方形而上学的传统。这种形而上学的本体论后来变成近代哲学的思维与存在关系的认识论,传统的实体与属性、有无问题变成了思维决定存在还是存在决定思维,黑格尔以思维与存在的直接统一来发现“绝对哲学体系”。黑格尔之后,思维与存在统一的认识论问题让位于“我们如何生活”的实践问题。形而上学思维在实践论上表现为“非此即彼”的两难选择,在创造文明的同时也制造悲剧。从形而上学思维上升到辩证法,人永远处于思维与存在互系性的结构之中,形式同一性无法取代内容多元性。由是观之,在伦理道德上,从“伦理生活”而非“伦理学知识”出发,以一种偶然性的世界观看待伦理道德问题,就将使人类对自身生活的世界的实践行为保持某种敬畏,让人获得的“知识”保持某种开放性,而不是绝对性。不似“伦理学”从定义、假设、推理、践行出发,“伦理”永远处在思想与实践的互动之中,示范德性生活,讲求实践智慧,建构伦理实体。②庞俊来:《“伦理学”回到“伦理”的实践哲学概念》,《哲学研究》2021 年第8 期。“非常伦理”要将伦理道德实践从科学的迷雾中拯救出来,直面人类永恒存在的不确定性,从而认识到“伦理”在人与自然、人与人、人与自身交叉点上的“边缘意识”,认识到“伦理”作为“哲学”而非“科学”分支的根本意义。

其次,“非常伦理”追问的是“精神”而不是“实践理性”。今天人们常常将伦理道德视为一种“实践理性”。事实上,实践理性本身就是一种科学思维。在康德意义上,实践理性的前提是纯粹实践理性自身的确立。人类运用理性、运用纯粹理性来认识和改造自身的世界。而纯粹理性本身是先验的,虽然可以在人类面前展现出来,但其自身的本体论根源却是不可认识的,或者说是天赋的。这样的范式一旦确立,其本身已经成为科学,因为它确立了某种“确定性”。“实践理性用普遍的方式自己规定自己的意志,提供命令式的、客观性的自由规律,即陈述应该出现什么事情的规律。”③[德]黑格尔:《哲学全书•第一部分•逻辑学》,第124 页。实践理性追问的是数理化、普遍性结构以及再现性实践,是某种“出乎”“逻辑”“规律”“德性”的东西,是逻辑、规律、规范产生之后的世界,是“有”“常”的世界,追问“应该”的实践,忽视了在实践过程中的偶然性的现实问题。“非常伦理”处于“有”“无”产生的待发点上,在“主”“客”之“间”。费希特曾经指出,“把握一切哲学课题”有一个“众所周知的终点”,在这个点“某个时候客观的东西能变成主观东西,自为的存在能被表象的东西”,如果“没有发现一个点”,而是“客观东西与主观东西在其中全然不分离”,那么就“绝不会”去做“解释”。④[德]费希特:《伦理学体系》,梁志学、李理译,北京:商务印书馆,2007 年,第3 页。哲学诞生于主客二分的地方,但是如何看待这种主客二分,以往一般有四种方式:虚无主义、唯物主义、唯心主义以及辩证法。虚无主义通常被认为是需要克服的,唯物与唯心在形而上学的一元性中战胜了彼此,辩证法以对立统一的方式表达二者之间既对立又统一的状态。这种“既统一又对立”,所表达的是“对立的永恒性”与“统一的暂时性”。这种“统一”的“暂时性”在生活与实践中表现为“唯一性”,但是这种“唯一性”恰恰是人所期待的美好状态,这种状态“可遇”而“难求”。在时间性上每一次这样的“统一”具有“一次性”,但是人类的生活与实践恰恰就是要追求这种“唯一性”“一次性”,“明知不可为而为之”,这就是一种“实践精神”,而不是“实践理性”。“你要理性一点”的“理性生活”在实践与生活上就要让位于“人是要有点精神的”“美好生活”的追求。“非常伦理”所揭示的正是这种处于主客待发点上的“伦理状态”,体现的是一种伦理限度极限中的“伦理精神”。“人是要有点精神的”与“你要理性一点”的日常话语,也体现了“伦理精神”的普遍性载体是人,而“实践理性”指向的是具体的个体性的“你”。不同于实践理性的线性思维,伦理精神是一种人与自然、人与人、人与自身的互系性辩证思维,表现为黑格尔式的“圆圈式”发展。

最后,“非常伦理”表达了一种“偶然性的道德世界观”。“非常伦理”不是在某个时空中的突然出现,而是永恒地伴随着“伦理状态”。只要有伦理,就有非常伦理,二者相生相伴。只不过,可能是某个人在某个时刻某个地方感受到非常状态,或者一些人在某些时刻某些地方感受到非常状态。当大家“普遍性”地在某个时空中“一起”感受到“非常状态”时,就以一种“共时性”的形式来认识到“非常伦理状态”,从而对“非常伦理”有了“大众化”的察觉,进而感受到了拥有一种“非常伦理”时刻。用哲学而非科学的态度看待“非常伦理”,需要进行一场世界观的革命。在先验逻辑的“偶然与必然”的辩证统一中有四种认识可能:世界是必然的,世界是偶然的,世界既不是必然也不是偶然的,世界既是必然又是偶然的。如果人类还需要认识世界,并在世界中进行实践的话,后两种是很难找到认识与实践起点的。前两种方式是形而上学的,但要用辩证世界观看待形而上学,将形而上学与辩证法结合起来。一直以来,人们都以必然性世界观看待世界,用真理、确定性、知识等名义去追求必然性,而偶然性却是需要回避、克服、征服的对象。“在必然性世界观中征服偶然”是认识的基本逻辑。“非常伦理”某种意义上让人们认识到人永远处在“主客观”间的待发点上,在这样的一种本原论中,看待“伦理”的方式应该走向“偶然性世界观”。“以偶然性的世界观来建构必然性”,要意识到这个世界的本质是以“无”为“常”的“偶然性”,“必然性”是人类认识建构起来的“条件性”“暂时性”,虽然在一定时空中具有“常态性”,但相对于宇宙世界的发展,它们还是短暂的“唯一性”和“暂时性”。认识到这一点,人类就会对自身的行为、改造世界的实践以及当下的生活充满敬畏。同时,也认识到这就是人的使命,对人的生活与实践赋予人所特有的“精神”意蕴。

现代性思维将人的必然性信念发挥到极致,从而也将人类装进了“现代性的牢笼”。后现代思维直面人类一生下来就面对的那个“生活世界”,认识到“我们一开始就身在‘生活’里而与之没有任何距离”。正如从传统走向现代一样,从现代转向后现代,需要一次世界观的革命,而“非常伦理”提供了这一世界观革命的理论范例,期待实践生活的进一步确证与回应。