国际残疾人家庭政策的演进逻辑与本土镜鉴

2023-11-27姚进忠陈梦琴陈雨薇林美玲集美大学海洋文化与法律学院福建厦门361021

文/姚进忠 陈梦琴 陈雨薇 林美玲(集美大学海洋文化与法律学院,福建厦门 361021)

残疾人群体数量多、问题复杂,是人类社会发展中必须回应的重要议题。作为社会福利政策的重要组成部分,残疾人福利政策的不断完善是社会发展和时代进步的重要体现。世界各国积极探索并出台符合本国国情的残疾人社会福利政策,以此来适应经济社会的发展和残疾人群体生活质量的提升。①何玲:《我国残疾人社会福利发展路径和特点研究》,《残疾人研究》2016 年第1 期,第23-28 页。随着社会政策的不断发展与变革,“家庭本位”的需求转型使得残疾人家庭逐步成为残疾人社会保障和服务体系建设的核心载体。但政策“碎片化”现象阻碍助残资源效力提升,同时家庭规模逐渐小型化,进一步使得各国残疾人家庭政策的关注焦点从集体转向了个人,福利政策的推行争议也集中于以政府为主的正式系统的参与程度。而且针对残疾人照料及家庭生活支持政策的本土化研究还受到方法不够系统、样本数据不足等客观条件的限制,相关研究成果不够丰富②李超、陈德姝:《农村重度残疾人家庭照料负担及政策支持研究》,《残疾人研究》2021 年第2 期,第3-11 页。,使得多数家庭政策的实践逻辑无法与社会发展相契合,造成顶层设计发展的滞后性。因此,残疾人家庭政策的研究需突破“特惠型”和单一“普惠型”的社会福利政策取向,照料服务外展与发展能力内化相结合的本土残疾人家庭服务机制仍有待完善。③王思斌:《我国适度普惠型社会福利制度的建构》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)2009 年第3 期,第59-62 页。从中国残疾家庭政策的演进历程来看,如何有效维持家庭功能、支持家庭发展以提升残疾人生活质量成为了国际残疾人家庭政策关注的重要维度。本研究通过对国际残疾人家庭政策近80 年发展历程的梳理,总结提炼政策演进的内在逻辑,从发展维度归纳残疾人家庭福利政策的阶段特征,探究残疾人家庭政策的理论遵循;从福利模式的对话中积极探索和反思中国残疾人家庭发展的新路径,以期为中国残疾人家庭福利保障体系的完善提供理论依据和决策支持。

一、国际残疾人家庭政策发展历程

残疾人福利保障一直都是国际社会关注的焦点。世界各国基于不同维度的考量,制定与本国社会发展进程相适应的残疾人福利政策,不断完善残疾群体的福利保障制度。④Mare Ainsaar,“Economic Crisis,Families,and Family Policy in the Baltic States,”Journal of Baltic Studies,Vol.50,No.1,2019,pp.59-77.家庭作为残疾人最重要的生活场域,逐渐成为社会政策关注的新焦点。通过溯源发现,残疾人家庭政策于20 世纪40 年代的第二次世界大战前后在欧洲国家兴起,起初是为了缓解战争所带来的社会危机,维持家庭稳定,关注战争中受伤的弱势群体。但随着经济修复,20 世纪70 年代各国政府出台了新的政策框架,核心是构建以政府救济为主体、社会积极参与的残疾人家庭照护模式。该模式重视发挥社会救助的兜底维稳作用,突出家庭在残疾人社会保障领域的积极作用,并影响至今。⑤申秋:《日韩家庭政策的发展过程及其对中国的启示》,《学习与实践》2016 年第9 期,第114-122 页。随着全球化的进一步融合,在20 世纪90 年代前后各国程度不等地陷入了经济困境,高福利的支出政策已经难以为继,因此为了进一步激发市场活力,政策的导向开始将残疾人作为人力资本参与社会生产。⑥张岩:《二十世纪九十年代以来西欧社会党社会政策改革研究——以英国、德国、瑞典为例》,山东大学,2014 年,博士论文。这一举措促进了残疾人家庭政策突破单维福利保障的局限性,助推实现以人权倡导为基础的社会政策服务转向。21 世纪初的金融危机冲击了各国的残疾人福利保障制度,人们对于福利保障的要求日益增高,而财政的紧缩促使政府出台“混合式”福利制度,持续推进残疾人家庭的社会参与,深化残疾人家庭政策体系的改革并延续至今。

残疾人家庭政策的每次转型发展都离不开社会经济的变革,而经济基础对上层建筑的决定性作用是政策制定的依据和导向,这直接影响着政策客体的选择和政策范围的界定,有效的政策服务内容能丰富福利资源的分配形式。①Holler R.and Ohayon Y.,“Understanding Disability Policy Development:Integrating Social Policy Research with the Disability Studies Perspective,”Social Policy and Society,2022,pp.1-16.因此,各国在经历了曲折又延绵的探索历程后逐渐延伸出不同类型的残疾人家庭政策,政策发展总体呈现波浪向前的趋势。本文以残疾人家庭本位发展的内在逻辑为研究维度将政策历程划分为以下四个阶段。

(一)残疾人家庭政策的兴起期(1940—1970)

20 世纪40 年代前世界各国虽然对残疾人政策已有初步探索,但对于弱势群体的保障服务具有自主性和零散性。受第二次世界大战的冲击和影响,该时期的社会发展产生了重大变革,社会政策出现全新的方向,人们改变了对家庭支持的态度,将增加家庭经济福祉的责任落到了个人身上。②Mare Ainsaar,“Economic Crisis,Families,and Family Policy in the Baltic States,”Journal of Baltic Studies,Vol.50,No1,2019,pp.59-77.以英美德为代表的资本主义工业国家在战后受到了重创,各国政府为了稳定经济,缓解社会矛盾,解决尖锐的人口结构性问题,纷纷出台以社会救助和社会保险为主体的个体化社会保障制度。③刘继同:《世界主要国家现代家庭福利政策的历史发展与经验规律》,《中共中央党校学报》2016 年第4 期,第51-65 页。随着个人主义思潮的兴起,以政府兜底保障的方式将残疾人个体福利保障提升到与国家政策相融合的高度。例如:美国制定了针对伤残退伍军人的《残疾补偿金政策》;1950 年德国颁布了《联邦战争受难者救济法》,救护对象仅为内战和军事战争中的伤残者,政府以现金救济的形式保障残疾军人的生活水平,而其他残疾人是被排除在保障范围之外的。在20 世纪60 年代第二次工业革命前后,相较于保守主义的福利国家,社会民主的福利国家采用划分不同残疾人家庭类型的方式制定具有针对性的残疾人政策,政策重点首次由事后补救型转变为事先预防型。④Timo Fleckenstein,“The Politics of Ideas in Welfare State Transformation:Christian Democracy and the Reform of Family Policy in Germany,”Social Politics:International Studies in Gender,State and Society,Vol.18,No.4,2011,pp.543-571.例如瑞典于1962 年确立的《国民保险法》,在提高现金补贴的同时突破了个人福利领取的时间局限。随着大部分工业国家确立了以家庭为中心的普遍式支持模式,残疾人福利保障才逐渐形成了以家庭个体成员为主、家庭整体功能为辅的格局。⑤Wennemo Irene,“The Development of Family Policy:A Comparison of Family Benefits and Tax Reductions for Families in 18 OECD Countries,”Acta Sociologica,Vol.35,No.3,1992,pp.201-217.在整个兴起的探索阶段中,国际社会的残疾人福利政策存在一定的单维性,过于重视以残疾人个体福利为主的保障方式,依赖于家庭现金支付的帮扶,呈现低效能的横向发展的分配模式。①Mary Daly and Emanuele Ferragina,“Family Policy in High-income Countries:Five Decades of Development,”Journal of European Social Policy,Vol.28,No.3,2018,pp.255-270.虽然各国以残疾个体获得福利补贴的方式来辐射家庭发展,采用提升家庭总体经济收入的方式来缓解家庭压力,但这具有个人主义色彩的低效能福利分配方式无法真正持续性保障残疾人社会福利的获得,且局限了家庭所承担的社会功能,无法提升家庭应对危机的能力。

(二)残疾人家庭政策巩固期(1970—1990)

这个阶段世界正在经历后工业化时期,经济发展和生活方式处于变革期,不稳定因素促使人们开始重视家庭维度的福利获得,尤其是残疾人家庭福利改革。在性别主义和自由主义价值观的引领下,传统的残疾人家庭政策观受到怀疑,人们开始注重残疾人平等的人格权利和社会地位。②Silja Häusermann,“The Multidimensional Politics of Social Investment in Conservative Welfare Regimes:Family Policy Reform between Social Transfers and Social Investment,”Journal of European Public Policy,Vol.25,No.6,2018,pp.862-877.而该时期高收入国家的家庭政策处于从发展至巩固的过渡期,各国为了避免福利危机,试图降低国家在政策主体中承担的福利责任,削减福利支出成为多数福利国家的政策潮流。③申秋:《日韩家庭政策的发展过程及其对中国的启示》,《学习与实践》2016 年第9 期,第114-122 页。其政策目的是通过增强个人责任和义务的方式有效缩减社会公共福利的开支,减少家庭津贴的支出,并且积极引入了社会投资的改革范式来弥补公共福利的缺位,以此提升福利分配效率。④Wennemo Irene,“The Development of Family Policy:A Comparison of Family Benefits and Tax Reductions for Families in 18 OECD Countries,”Acta Sociologica,Vol.35,No.3,1992,pp.201-217.社会投资的主要特点是重点关注多样化的组合型残疾人家庭政策,以税收制度重塑残疾人家庭政策,积极扩大残疾人补助范围,发展了极具改革性的家庭财税福利模式。⑤Mary Daly and Emanuele Ferragina,“Family Policy in High-income Countries:Five Decades of Development,”Journal of European Social Policy,Vol.28,No.3,2018,pp.255-270.该模式的发展核心从支持财政收入向支持税收支出转移,但这无法避免“一揽子计划”中大而宽的弊端。⑥Van Trigt Paul,“Equal reproduction rights?The right to found a family in United Nations’disability policy since the 1970s,”The History of the Family,Vol.25,No.2,2020,pp.202-213.直到20 世纪80 年代,各发达国家为了进一步平衡政策领域的各方利益,积极发展残疾人相关政策,政策设计由对所有人支付低福利转为向贫困的残疾家庭提供针对性的支持。⑦Mare Ainsaar,“Economic Crisis,Families,and Family Policy in the Baltic States,2009—2014,”Journal of Baltic Studies,Vol.50,No1,2019,pp.59-77.这在一定程度上改变了由国家包揽兜底的福利支付方式,同时通过引入市场化的福利支持体系的方式来提高福利分配效率。1990 年,美国颁布了《残疾人保护法》,扩大了残疾人政策的适用范围,具体从教育、就业、医疗、出行、住房、养老等领域进行补贴。随后英国、加拿大和法国等国家也相继颁布了与残疾人相关的法案,残疾人政策的保障对象由残疾个人扩大到残疾家庭,政策分配模式出现了由个体横向分配到家庭纵向再分配的转变。⑧Mary Daly and Kirsten Scheiwe,“Individualisation and Personal Obligation-social Policy,Family Policy and Law Reform in Germany and the UK,International Journal of Law,”Policy and the Family,Vol.24,No2,2010,pp.177-197.社会福利的关注焦点从个人单一维度向家庭多维度转变,政策发展则由个人主义向家庭发展的维度不断深化。

(三)残疾人家庭政策的平缓期(1990—2010)

残疾人家庭政策在经历强劲发展期后出现相对平稳的趋势。随着全球化浪潮的进一步加剧和社会资产建设理论的兴起,各福利国家努力寻求能够保障残疾人家庭功能的政策方式,以提升福利服务的供给效率为目的,努力构建以政府为主导、第三部门广泛参与等多种服务方式并存的福利供给格局①刘珊:《福利模式的全景式比较研究——〈福利资本主义的三个世界〉的启示》,《云南行政学院学报》2013 年第5 期,第10-14 页。,成功搭建以残疾人社会参与和个人发展为导向的政策服务桥梁,通过提升残疾人家庭生活质量的方式来有效抵御资本市场带来的不确定性。20 世纪90 年代的“经济滞涨”导致失业率大幅提升,吉登斯提出了“第三条道路”的政治理论,成为西方传统福利改革的核心。②安东尼·吉登斯,郭忠华:《第三条道路的政治》,《中山大学学报》(社会科学版)2009 年第2 期,第1-6 页。因此,倡导和实施发展型家庭政策开始成为社会政策改革的主流趋势。③李泉然:《西方家庭政策的改革:制度演进与福利意涵》,《社会建设》2020 年第7 期,第45-55 页。90 年代中期,由于残疾家庭的代际依赖逐渐增强,家庭政策依旧没有融入主流福利国家理论,从而引申出“家庭化—陌生化—再家庭化”的形态争论。④Henning Lohmann and Hannah Zagel,“Family Policy in Comparative Perspective:The Concepts and Measurement of Familization and Defamilization,”Journal of European Social Policy,Vol.26,No.1,2016,pp.48-65.以支持“家庭化”为代表的《立陶宛宪法》强调了家庭对于残疾人社会发展的重要性,并建立了由社会保险和社会援助组成的社会保障体系,将家庭的市场化功能引入国家政策的考量范围。⑤Karina Nygren,Rasa Naujanienë and Lennart Nygren,“The Notion of Family in Lithuanian and Swedish Social Legislation,”Social Policy and Society,Vol.17,No.4,2018,pp.651-663.由此可见政策的关注点由宽泛的家庭形态转向了具体的家庭功能。但“家庭化”发展存在政府过度干预的缺陷,因而转向“陌生化”政策的融合探索,最后总结出了“再家庭化”的发展趋势。1999 年以德国为代表的保守主义国家开始建立第一部关于家庭支持的联邦法律,强调了残疾人家庭护理津贴中政府财政所发挥的作用,其中包括社会投资政策与收入保护政策升级相结合。⑥Silja Häusermann,“The Multidimensional Politics of Social Investment in Conservative Welfare Regimes:Family Policy Reform between Social Transfers and Social Investment,”Journal of European Public Policy,Vol.25,No.6,2018,pp.862-877.残疾人家庭政策出现了由个人权利向家庭责任转变的特点。⑦Lewis and Jane,“Work-family Balance,Gender and Policy,”Edward Elgar Publishing,2009.而后残疾人家庭政策积极向社会融合、社会参与等方向深入探索,传统的残疾家庭现金补贴已经难以为继,无法满足残疾人对于尊重、平等和自由的进一步追求,因此残疾人政策的制定则更加倾向于个人及其家庭发展的可持续性。2006 年,联合国通过的《残疾人权利公约》着重从健康、教育、就业和无障碍环境等方面强调保障残疾人的基本权利,政策关注点从社会救助向社会权利保护转型,注重人权发展的参与途径,满足了残疾人对政策参与的内在需求。残疾人家庭政策的发展从基本生活保障向生命质量发展过渡,从顶层设计角度为残疾人发展的转型奠定基础,以此来纵向构建更加精细化的现代残疾人家庭福利保障体系,呈现出以家庭参与为目标的“市场化”分配模式,全面构建“混合型”家庭福利体系。

(四)残疾人家庭政策的恢复期(2010—现今)

这个时期在经历了平缓期的发展调整后,政治制度的变化、金融危机以及引入市场经济后不平等现象的显著影响,使残疾人家庭政策的发展受到了较大阻碍。①“Social Policy.Study Results from National Center for Scientific Research (CNRS)Update Understanding of Social Policy,”Politics & Government Week,2020.2009—2013 年期间,金融危机冲击了社会福利保障制度,政策发展呈现出了后福利时代效率低下体系冗杂的弊端。②Mare Ainsaar,“Economic Crisis,Families,and Family Policy in the Baltic States,2009—2014,”Journal of Baltic Studies,Vol.50,No1,2019,pp.59-77.随着经济的缓慢恢复,残疾人家庭政策出现了多元化需求的福利转向,高福利的工业国家广泛存在的“普及型”福利制度正在削减,政府的财政政策出现了紧缩性的福利转向,但紧缩措施不仅具有弹性,而且事实上还扩大了社会参与。③Holler,Roni and Yael Ohayo,“Understanding Disability Policy Development:Integrating Social Policy Research with the Disability Studies Perspective,”Social Policy and Society,2022,pp.1-16.这一趋势加剧了残疾人家庭政策出现的边缘化问题,并成为政府极力想要缩减的方向。④León M.,Pavolini E.,Miró J.,et al.,“Policy Change and Partisan Politics:Understanding Family Policy Differentiation in Two Similar Countries,”Social Politics:International Studies in Gender,State&Society,Vol.28,No.2,2021,pp.451-476.残疾人家庭政策注重于家庭资源的分配和可获得性,因此福利国家的政策缩减必须适应新的社会需求。随着新自由主义理论的发展,越来越多的学者开始倡导家庭生活质量理论(Family Quality of Life,FQOL),且被广泛运用于与残疾人相关的政策制定、指导服务提供和残疾个人能力提高等领域。⑤Mian Wang and Roy Brown,“Family Quality of Life:A Framework for Policy and Social Service Provisions to Support Families of Children With Disabilities,”Journal of Family Social Work,Vol.12,No.2,2009,pp.144-167.由此看出该阶段福利国家正积极向福利社会转型,扩大了对于残疾人领域的关注面,残疾人家庭政策则不再关注过于具体的问题或单一的解决方案,而是采用更全面、多维的方式来思考政策挑战。⑥李泉然:《西方家庭政策的改革:制度演进与福利意涵》,《社会建设》2020 年第4 期,第45-55 页。这也超越了传统家庭福利单一现金资助的政策弊端,将政策服务聚焦于残疾人可持续的发展需求。在福利实施过程当中,能够采用“再家庭化”的高效分配方式,改变了社会政策一味填补家庭福利功能萎缩的颓势,转而关注家庭福利功能的变迁并通过采取适当的措施积极维护家庭自身的福利功能。⑦Karen Bogenschneider and Thomas J.Corbett,“Family Policy:Becoming a Field of Inquiry and Subfield of Social Policy,”Journal of Marriage and Family,Vol.72,No.3,2010,pp.783-803.

回溯残疾人家庭政策的演进过程,它经历了发展的兴起期、巩固期、平缓期和恢复期。从纵向分析,家庭政策各阶段的发展均立足时代背景,坚持以经济发展为基础,以思想发展为指导,通过社会福利制度的不断改革,逐步拓展政策服务范围,深化政策分配模式,以此来更好地适应社会发展,稳定社会秩序。从横向比对家庭政策的发展路径,我们发现家庭资源的分配存在以效率为依据的递进模式,政策的发展特点经历了从零散化到市场化再到制度化的演进过程,各阶段发展呈梯度式的递进逻辑(见表1)。

表1 残疾人家庭政策的演进历程

二、国际残疾人家庭政策演进中的模式趋向

资本主义国家在特定历史背景下分化发展出具有本土化特色的福利模式,艾斯平- 安德森从宏观经济的视角将社会保障制度看作一个体制,并提出了福利国家模式的三种类别。①[丹麦]考斯塔·艾斯平-安德森:《福利资本主义的三个世界》,郑秉文译,法律出版社,2003 年,第38-86 页。以此作为研究范式,残疾人家庭政策在这三种模式的对话与融合中表现出与其相适应的运作模式与内容倾向。

(一)模式分化:三种模式的对话

资本主义国家立足于本土事实,在福利思想方向、国家责任主体与市场结构态势的对话过程中分化出三种福利运作模式。残疾人家庭政策也在这三种模式影响下形成了相应的研究进路。

1.福利思想方向对话

首先,对自由主义福利模式建立产生较大影响的是古典政治经济学与新自由主义。亚当·斯密反对政府对市场的干预,认为在“一双看不见的手”的指引下,虽然每个人都在追求自己的利益最大化,然而从长期来看却实现了公共利益的最大化。②Clarke,Andrew,Lynda Cheshire and Cameron Parsell,“Bureaucratic Encounters‘After Neoliberalism’:Examining the Supportive Turn in Social Housing Governance,”British Journal of Sociology,Vol.71,No.2,2020,pp.253-268.在该理论影响下,美国开始在残疾人事业中仅对伤残退伍军人设置福利,并在1963 年通过的《社区精神健康中心法》中,逐步取消大规模福利机构,将残疾人融入社区之中,激发残障人士的就业与独立生活。

其次,贝弗里奇报告的福利思想主张,对社会民主主义福利国家模式的建立产生较大的影响①Meagher,Gabrielle and Marta Szebehely,“The Politics of Profit in Swedish Welfare Services:Four Decades of Social Democratic Ambivalence,”Critical Social Policy,Vol.39,No.3,2019.。该思想认为,享有福利是个人的基本权利,强调平等以及为社会谋取最大福利,积极推进福利国家模式的产生。如瑞典通过的《社会服务法》《残疾人促进就业法》等法律,均对残疾人基本生活保障、融入社会、生活等方面做了特别规定②Nowak H,“The Manifestation of Swedish Disability Policies in Practice:Using Two Studies as Examples,”Journal of Intellectual Disability Research,Vol.60,No.7-8,p.716.。

最后,保守主义福利国家模式产生于多种理论思想对话中,是界于自由主义福利国家模式和社会民主主义福利国家模式之间,各学派理论共同作用的结果。它在反对个人主义的同时,强调家庭在福利供给中的重要地位。如德国于1953 年设立的家庭事务部(现“联邦家庭部”),主要处理家庭、儿童、妇女、残疾人和老年人的社会问题,在残疾人福利供给上,既提供政策补贴与财政支持,同时也重视家庭成员对残疾人的照顾责任。

2.国家责任主体对话

通过自由主义福利模式与社会民主福利模式的对比可知,前者政府在福利支出的占比上远远低于后者。残疾人家庭政策在内容上有着与模式相对应的显著特征。自由主义福利模式下,美国在残疾人家庭政策上更多强调残疾是个人的事,救济责任的主体由市场和家庭来肩负,政府只在其救济失灵的情况下承担有限的救济责任。③Burke,Thomas F.and Jeb Barnes,“Layering,Kludgeocracy and Disability Rights:The Limited Influence of the Social Model in American Disability Policy,”Social Policy and Society,Vol.17,No.1,2018,pp.101-116.此外,残疾人家庭政策多与“赋能”有关,体现了政府对于帮助残疾人减少对公共福利依赖的政策取向。

而作为社会民主福利模式的典型国家之一,瑞典受19 世纪初空想社会主义的影响,形成了自由、公平、互助的基本价值观④Jones,Melanie K.,Paul L.Latreille and Peter J.Sloane,“Disability,Gender,and the British Labor Market,”Oxford Economic Papers,Vol.58,No.1,2006.,认为政府是提供残疾人社会福利责任的主要承担者。瑞典人在不需要缴纳较多社会保障费用的情况下,就能够享受“从摇篮到坟墓”的各种社会保障,残疾人作为弱势群体之一,更额外享受其他类型的国家政策福利。

在保守主义福利模式特色下,传统的家庭关系在残疾人福利中占有重要的位置。其中,以德国为典型的“保守主义模式”国家非常重视家庭的福利供给作用,鼓励残疾家庭成员承担对家庭照顾的责任。保守主义福利模式下的残疾人政策,国家负担相对较轻。⑤Sunki and Hong,“German Legal Disability Concept and Basic Rights Guarantee System for the Disabled,”Research on European Constitution,Vol.35,2021,pp.205-233.

3.市场结构态势对话

国家与市场之间的相互作用不同,导致不同福利国家模式政策存在差异性。政府在社会福利保障方面做出政策支出选择,并进行就业结构的调整与分化,市场结构直接影响福利供给,从而间接影响了残疾人就业。在自由主义福利国家模式中,有限的福利供给激活了市场的生命力,创造了许多就业岗位。同时,多元主体积极参与残疾人就业支持,以最大限度地弥补政府失灵。因此,社会民主主义福利国家模式的市场结构在社会福利方面呈现出较高的专业化程度,国家以各种政策福利方式提供服务。而保守主义福利国家模式在“合作主义”的深刻影响之下,积极巩固中产群体在福利供给中的主导地位,排斥外来群体进入市场,进而损害了劳动力市场的就业机制。①Chauvel,Louis and Martin Schröder,“Generational Inequalities and Welfare Regimes,”Schcial Forces,Vol.92,No.4,2014,pp.1259-1283.在这种情况下,残疾人的就业市场大部分依赖于国家提供与家庭支持,甚至取代了市场的福利供给作用。

纵观各国的残疾人家庭政策,我们发现不同模式下,非商品化程度的高低影响了残疾人家庭依靠市场之外的力量所获得的福利水平;社会分层程度的高低决定了残疾人家庭政策的方向与重点,同时进一步影响了社会资源的配置;国家、市场与社会之间的关系也在很大程度上影响了残疾人福利责任主体的配比(见表2)。

表2 残疾人家庭政策的模式对话

(二)模式融合:社会转型过程中的动态调整

20 世纪90 年代以来,世界面临着经济全球化的挑战,各个国家程度不等地陷入了低增长、高通胀、高失业的经济困境,福利国家希望通过一系列演进从而适应动荡的社会转型。②Jung and Hyun-Kyung,“A study on the Frame of Refrence of the Korean Welfare State Model Focusing on Espring-Anderson’s Welfare State Regime,”Industry Promotion Research,Vol.7,No.2,2022,pp.43-49.残疾人家庭政策也随之进行积极调整,主要体现在以下三个方面。

1.责任主体定位趋时

在美国,国家的公共福利是残疾人政策支出的一个重要组成部分,但与国际相比,这一支出水平却非常低。①Daiger von Gleichen,Rosa and Zachary Parolin,“Varieties of Liberalism:A Comparative Analysis of Family Policy and Poverty Outcomes Across the 50 United States,”Social Policy & Administration,Vol.54,No.6,2020,pp.933-951.不同于其他国家,如英国的残疾补助金主要来源于国家或政府的财政支持,美国则主要来源于工资税,国家主体责任与财政压力较小。②Hyeon and Back Jeong,“Historical Examination of Social Welfare System in America,”Korean Administrative History Society,Vol.21,2007,pp.37-63.然而,以社会民主主义模式为代表的国家瑞典,国家和政府是其残疾人群体的主要福利供给者,从而弱化了市场强有力的调节作用。随着社会转型,这些模式面临的挑战迫使国家对政府责任主体地位进行重新界定。自由主义模式的国家适时增强政府同市场之间的占比,对相关政策方面进行一定程度的干预;社会民主福利模式的国家通过提高市场的功能和效率,达到缓解政府在福利政策方面压力的目标。从某种程度上说,国家主体地位的调整在努力适应着当时的具体形势与社会环境,存在着趋时的倾向。

2.福利制度效率提升

由于社会风险发生变化,传统残疾人家庭政策的弊病开始显现。一方面,在社会民主福利模式下,“普惠型”残疾人政策的高福利化为政府财政带来巨大负担;另一方面,在自由主义模式下,保证残疾人权利的法案大多只是规定不得歧视残疾人及其家庭,并没有给予他们更多社会参与的便利。因此,各福利国家开始探索行之有效的福利模式和政策实践。在社会民主福利模式下,残疾人家庭政策的非商品化程度逐步降低,一定程度上削弱了国家的高福利化。如瑞典执政党在意识到危机时推行了“基金社会主义”政策,通过温和渐进的方式为残疾人等弱势群体提供福利,逐步达到社会主义的目的。③Kwon,Jeong-lm,Kang and Nam Hoon,“Distributive Justice of Common Wealth and a New Universal Welfare Regime:Critique and Transformation of the Wage-Earner Funds Project of Meidner,”The Review of Social&Economic Studies,Vol.31,No.3,2018,pp.203-237.而自由主义福利模式下的非商品化程度则在提高,社会对于残疾人及其家庭的福利力度有所加强。如美国克林顿推行的“第三条道路”,在肯定社会福利和社会保障的前提下,提高残疾人福利制度的效率,主张充分利用政府的力量推动残疾人及其家庭的社会融入。④Francis,Leslie and Anita Silvers,“Perspectives on the Meaning of Disability,”AMA Journal of Ethics,Vol.18,No.10,2016,pp.1025-1033.保守主义模式中,非商品化程度没有较大波动,福利效率趋于稳定。各国福利模式的非商品化程度在独特的国家环境中进行动态调整,以期实现福利效率的提高。

3.生活质量目标相通

随着“公平”“人权”等福利理念受到人们的广泛关注,提升残疾人家庭能力,建设高质量残疾人家庭生活的福利目标越发得到重视。生活质量是一种社会建构,它包括残疾人身体和物质幸福、情感幸福、社会归属感和社区生活等领域,利于残疾人群体改善家庭环境,实现社会融入。①Nunes,Ana Célia,Erika Aquino Marques Luiz and Patrícia Carla de Souza Della Barba,“Family Quality of Life:an Integrative Review on the Family of People with Disabilities,”Ciencia & Saude Coletiva,Vol.26,No.7,2021,pp.2873-2888.如美国多次修订《社会保障法》,包括家庭福利在内的社会福利受益面不断扩展、受益水平不断提高,从协助性服务的渠道、咨询和培训服务以及喘息照料服务的渠道提高残疾人家庭照料者的生活质量;英国“友好型”的工作—家庭平衡政策是以改善残疾人家庭生活为方向的改革内容;瑞典通过的《残疾补贴和护理补贴法》《残疾人促进就业法》等法律,均对残疾家庭生活保障、融入社会、文化和政治生活做了特别规定。②Shin and Eun Kyoung,“Employment of People with Disabilities:a Comparison of South Korea and Sweden,”Journal of the Scandinavian Society of Korea,Vol.21,2018,pp.35-70.总之,家庭作为社会运行和持续稳定的主要结构,越来越成为残疾人事业发展过程中人们关注的焦点,家庭技能建设和赋权以及高质量的残疾家庭生活也成了各个国家福利模式发展的目标。

尽管残疾人家庭政策在历史发展过程中受到诸多挑战,但各国所建立的各种制度安排,对当前的残疾人事业仍起到了重要的促进作用。与此同时,这些政策也表现出了较强的弹性,在新环境中实现了模式演进。政策的惯性和新变化亦给国家带来了较多的挑战与机会。

三、国际残疾人家庭政策演进中的理论遵循

在理论与实践关于作用与反作用的循环往复中,各国依据本国国情实施以家庭为中心、以生活质量提升为导向的残疾人福利政策,政策模式处于动态调整和阶段分化之中,家庭生活质量内涵得到丰富和发展,在这背后呈现出一定的理论脉络并具有实践性。笔者通过研究梳理,尝试以残疾人个体的福利政策为逻辑起点,逐步向家庭领域辐射,提炼出“个体权利实现—调整家庭角色—提升生活质量”的基本理论遵循,进而揭露国际残疾人家庭政策推进的行动指南和理论本质。

(一)保障残疾人权利的政策视角

政策视角是完善残疾人权利保障制度和家庭政策的重要前提,其界定和更新是推动国际残疾人事业发展的重要因素。思想观念不同,残疾人权利政策视角呈现不同样态。国际上对于残疾人的定义经历了从“残废”到“残疾”再到“残障”的变化,具体表现为以下三个阶段特征:一是“残废”阶段。残疾人群体被污名化,自身价值和应有权利被社会全盘否定。二是“残疾”阶段。残疾人被视为身患疾病的病人,社会地位得到提高,通过医疗服务来保障残疾人的生命健康权等基本权利。三是“残障”阶段。社会对残疾人的压迫间接为该群体带来满足需要时的层层障碍。因此,残障问题长期被置于医学模式的语境和福利视角的框架中,其权利意识的萌发在很长一段时间里受到抑制。③Rannveig Traustadóttin,“Disability Studies,the Social Model and Legal Developments,”The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities:European and Scandinavian Perspectives,2009,pp.1-16.但社会对残疾人的认知变化已逐步实现从强调个体伤残到突出社会对残疾人参与社会、实现权利产生的不利影响。残疾人权利实现逐渐成为各国政策保障关注的重要维度,且对社会大众如何重新认识并认同残疾人群及其家庭提出要求。

在国际人权法框架中,残疾人权利内容覆盖面较广,包括公民政治权利、经济权利、文化权利等。而认知变化促使政策更多立足于残疾人生存与发展的重要方面,关注康复治疗权、受教育权、就业权等内容,由强调普通公民共有的生存权、发展权拓展至残疾人特别享有的反歧视权、获得合理便利权、平等权等,且这些权利皆具特殊性,对残疾人权利保障相关制度和实践具有指导意义。例如,美国通过颁布系列法案推进无障碍建设,充分保障残疾人参与社会和合理便利的权利。①伍琳:《美国残疾人社会保障财政支持:启示与借鉴》,《福建农林大学学报》(哲学社会科学版)2016 年第1 期,第78-82 页。为了实现改善残疾人生存状况、提升残疾人家庭整体生活质量的最终目标,各国立足于残疾人权利保障,从残疾个体受益的政策实践中发出实现残疾人家庭增能、提升生活质量的信号;同时,在残疾人家庭场域中明确政策的权利主体是残疾人个体,通过权利实现来为残疾人家庭增添利益福祉,依据权利视角对残疾人家庭政策进行重构和完善。

(二)动态定位家庭角色的政策理念

政策理念是实践行动的先导,是顶层设计的指针。工业化和战争需要推动人们开始反思贫困的“个人归因论”,试图从结构主义重新认识贫困,并逐渐确认了国家从家庭视角干预特殊问题的必要性与合理性,家庭政策的价值理念出现第一次分化,政策改革趋向于“个人主义”向“家庭化”的转变。②韩央迪:《家庭主义、去家庭化和再家庭化:福利国家家庭政策的发展脉络与政策意涵》,《南京师大学报》(社会科学版)2014 年第6 期,第21-28 页。

19 世纪末20 世纪初,西方各国掀起采取介入措施对家庭实施援助和支持的浪潮。但从20 世纪30 年代至第二次世界大战结束,受战争影响,西方国家包括残疾人家庭在内的家庭政策出现鲜明分化。③吕亚军:《欧盟层面家庭政策研究》,经济科学出版社,2009 年,第54-58 页。政策转型的价值理念出现第二次分化,即“家庭化”向“陌生化”转变。安德森后期引入了“家庭主义”和“去家庭化”两个概念来描述国家对家庭的不同态度。④Esping-Andersen,“Social Foundations of Postindustrial Economies,”OUP Oxford,1999,pp.61-71.适逢福利国家发展的黄金时期,随着第二次世界大战后公民权利观的普及,西方各国开始以家庭为政策目标的直接性客体,期望通过干预家庭生活来减轻国民的生活负担。⑤Moroney R.M.,“The Issue of Family Policy:Do We Know Enough to Take Action?,”Journal of Marriage and Family,Vol.41,1979,pp.461-463.家庭化政策被视为国家福利的普及。

20 世纪后期,因西方采取普惠式福利模式导致各国陷入经济颓势,福利国家对“陌生化”取向进行反思,积极的“再家庭化”取向应运而生,有关家庭政策价值理念出现第三次分化,并试图从“家庭化”与“陌生化”的整合中探索融合的政策路径。①Gauthier A.H.,“The State and the Family:A Comparative Analysis of Family Policies in Industrialized Countries,”OUP Catalogue,1998,pp.163-191.这主要表现在面向残疾人等主要人群时,国家通过颁布各类民生政策来缓解家庭成员的冲突关系,运用灵活的政策工具,以法律为基石,在残疾人福利框架内逐渐发展并提供相应服务,从支持照料残疾个体到支持残疾人家庭,同时提倡残疾人平等权利、反对社会歧视、增强家庭功能等相关政策,重新界定并选择性回应社会对系统化残疾人家庭政策的需求。

(三)提升家庭生活质量的福利目标

作为个人生活质量(Quality of Life,QOL)框架的新延伸,家庭生活质量越来越被视为残疾人家庭支持领域的一个重要概念。其中,权利和反歧视原则广受关注,突出各国关注保障残疾人特殊权利谱系的特征。②Samuel P.S.,Fiona Rillotta and Ivan Brown,“The Development of Family Quality of Life Concepts and Measures,”Journal of Intellectual Disability Research,Vol.56,2011,pp.1-16.此外,国外残疾人家庭政策的演变经历了一个不断重新定位和推拉个人、家庭和国家三者之间的责任界限的过程,旨在突出国家对残疾人群体的应然责任并致力于保障残疾人家庭生活质量的福利目标,改善实然状态。

首先,国家采取立法为主、服务为辅的工作方式,回应权利实现的政策视角,强化个人与社会之间的情感纽带。自进入20 世纪以来,随着残疾人权利运动的兴起,美国等西方国家逐步认识到国家对于残疾人所应承担的社会责任。如《美国残疾人法》的出台,其目的在于使生活机会平等化,给予残疾人和其他人同样选择的机会。

其次,国家利用以家庭为中心的方法向残疾人家庭提供支持和服务。一方面,以“家庭”作为政策客体和受惠对象,西方国家立足家庭福利需求制定针对残疾人家庭的援助计划和社会保障政策等;另一方面,国家充分考虑残疾人个体在家庭中的需求和角色来实现权利保障。以就业为例,随着越来越多的残疾人进入劳动力市场,国家通过提供照护服务、开设专门的职业援助中心、给予就业补贴等,帮扶个体实现就业,并帮助残疾人个体平衡和照护者、工作、家庭之间的利益关系,提升家庭整体生活质量。

最后,基于家庭利益发展的恒常性考虑,国家逐步明确残疾人家庭的角色和责权,以能力为导向推进政策改革。从西方家庭政策价值理念的发展历程看,残疾人家庭政策发展的基本理路就是国家通过不断健全社会政策、完善社会福利项目等方式,持续承接家庭逐渐转移出来的保护功能,而家庭也随之明确其在社会政策中的“最佳界限”,对其自身的功能和责任有一定的了解。国家采取适当措施积极维护家庭自身的恢复功能和保护功能,促进形成稳定提升残疾人家庭生活质量的社会政策。

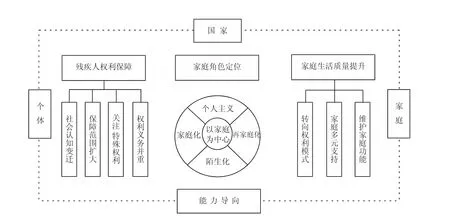

总之,国际残疾人家庭政策在实践过程中体现出一条基本的理论遵循(如图1 所示):在保障残疾人及其家庭基本生活前提下注重传递家庭联结、平等人权等价值理念,并以能力建设为导向推进改革,点明提升残疾人家庭整体生活质量的最终旨归。一方面,家庭角色的演变历程有力证明了国际残疾人社会福利制度逐渐摆脱个人主义,家庭日益成为残疾风险应对的核心单元,国家需肩负起保障残疾人家庭福利的重要责任;另一方面,以残疾人家庭为中心的政策设计清晰厘定了残疾人家庭和个体与国家之间的权责界限,家庭角色的动态定位指明残疾人家庭对于生活质量提升的重要作用,个体权利保障和家庭多元支持有助于国家实现动态调整政策项目的最优效能。①Elizabeth Evans,“Disability Policy and UK Political Parties:Absent,Present or Absent-present Citizens,”DISABILITY& SOCIETY,2022,pp.1-20.而这与中国现阶段所探索的残疾人事业道路的愿景不谋而合,该理论遵循作用于我国亦可从中觅得良言。

图1 国际残疾人家庭政策演变的理论遵循框架

四、残疾人家庭政策设计的本土镜鉴

在中国,“家庭本位”“集体主义”等鲜明表征突出强调了家庭作为个体核心的支持系统在残疾人社会福利保障方面的重要作用。政府需通过政策立法来支持残疾人家庭的发展,保证残疾人的福利水平。②姚进忠:《残疾人社会福利供给机制的家庭生态性考察》,《中国社会工作研究(第十七辑)》,2019 年,第164-195 页。基于残疾人个体福利需要的差异性和发展性,残疾人福利服务的递送需注重动态性,强调赋权性。③肖萍:《基于福利需要视角的城市残疾居民福利体系探讨》,《华东理工大学学报》(社会科学版)2016 年第6 期,第75-82 页。立足国际残疾人家庭政策梳理,我国残疾人家庭的政策设计可尝试坚持残疾人权利实现、水平动态调整和生活质量提升三维度的纵横立体式发展脉络,从整体层面衡量并改善残疾人家庭的生活质量,推进我国残疾人家庭政策架构实现模式化发展。

(一)残疾人权利实现是残疾人家庭政策纵深推进的“主心骨”

权利保障是回应残疾人个体及家庭诉求的有效途径。我国长期注重以生存权和发展权为主的残疾人权利保障体系建设,坚持政策兜底保障,将残疾人权利保障和社会发展紧密结合。为进一步增强政策“落地”的实践意义,我国可重点关注残疾人应享有的两项特别权利,即反歧视权和获得合理便利权,增添残疾人家庭政策的本土色彩。

一是健全残疾人反歧视法律体系。反歧视体现实质平等,涵盖“机会平等”“结果平等”等概念。而法律体现着国家意志,是规范社会各阶层行为,实现残疾人平等诉求的有力手段。《中华人民共和国残疾人保障法》间接涵盖保障残疾人反歧视权的元素,但尚未出台同名的残疾人反歧视法律。因此,若想进一步向实质平等迈进,反歧视法是中国社会发展和平等意识觉醒的重要方面。首先,以成文形式对明显的偏见行为和不平等对待予以处罚,运用国家强制力来最大限度地遏制歧视行为的发生;其次,丰富构成间接歧视行为的政策内涵,系统梳理并尝试解决有关条例中存在表面公平实则造成结构性不平等的问题;最后,回应残疾个体及家庭的多样化诉求,将残疾人个体及其家属从所在群体中分离出来,考虑个体的特殊需求及其变化,并以此提供相应的优待,而非传统的移除歧视行为。

二是加强残疾人家庭的无障碍建设。“合理便利”是指根据具体需要,在不造成过度或不当负担的情况下,进行适当的修改和调整,以确保残疾人在与其他人平等的基础上享有或行使一切人权和基本自由。①刘文静:《〈残疾人权利公约〉视角下的中国残疾人权益保障:理念变迁与制度创新》,《人权》2016 年第2 期,第98-114 页。受经济危机影响,西方国家正贴合政策需求缓慢调整残疾人家庭的资源分配和财政福利转向。而我国目前仍在积极寻找保障残疾人家庭功能的有效途径,除了系统性的福利供给改革,残疾人家庭的环境改造事业也逐渐受到关注,从社会和环境层面助推残疾人获得合理便利。因此,残疾人家庭政策可从改造家庭环境、扫清生活障碍入手,加强残疾人家庭的无障碍建设,使残疾人与其他人一样正常利用资源和条件;同时,以获得合理便利权利为支撑,帮助残疾人自由融入社会,平等参与活动。

(二)水平动态调整是残疾人家庭政策精细发展的“连心桥”

受我国特定历史时期的资源条件限制等因素影响,政策决策形成集中力量的应急性政策思维特征,仍需向发展型政策设计思维转变。②忠明、亓彩云:《福利体制比较视域下的残疾人家庭社会支持机制研究》,《黑龙江社会科学》2020 年第6 期,第63-73 页。残疾人家庭的复杂情况要求顶层设计需体现一定的弹性调节功能,继而实现精细化发展。在政策推进过程中更需注重潜在的动态调整作用,使得政策覆盖面不断扩大,实施成效得到保证,具体可从以下三个方面着手。

一是界定残疾人家庭的显隐立面。政策设计需明确残疾人家庭具有的显性需求和隐性权利,围绕双重立面采取介入行动。一方面,依据残疾人家庭的特殊需要提供适宜的政策项目。西方国家在残疾人家庭政策领域注重更全面、多维的方式来思考政策挑战,所以我国可以精准识别个别和特殊需求为导向,依托权威性手段,保障残疾人家庭的合法权益,并根据实际困境调整已有的福利输送机制,实现政策效益的最大化;另一方面,加强残疾人及其照护者的权利本位意识。立足新发展阶段,为残疾人及其家庭赋能是实现残疾人共同富裕的重要途径。除了体现兜底保障这一“有限积极”的政策思维,我国残疾人家庭政策在制定过程中还需坚持“以能力建设为取向”,实现残疾人由被动帮扶转向积极建设的主体角色转变,避免残疾人家庭产生过度依赖性。

二是依据家庭周期给予灵活的福利支持。当前我国以残疾人家庭系统为主的福利供给体系尚不均衡,残疾人家庭的需要缺口亟须填补。政策支持可由基本生活保障衍生至多种领域,实现横向水平的延展。同时,为进一步提高政策实施效率,我们可尝试根据残疾人家庭生命周期来制定满足残疾人家庭动态需求的福利政策,实现纵向水平的扎根。一方面,在残疾人家庭形成、扩展、收缩和解体的各阶段中,针对同一个体在不同发展阶段的需求,残疾人家庭政策可包括经济补助、康复治疗、升学教育、婚恋咨询、就业辅导、休闲文娱、养老送终等方面,提供多样化和专业化的福利服务;另一方面,结合残疾人家庭发展周期的阶段特征,以年龄层级为划分依据的政策覆盖面和着力点可有所不同。①陈蓓蓓:《农村残疾人家庭生命周期及返贫风险研究》,《残疾人研究》2022 年第2 期,第80-89 页。在残疾人家庭形成初期,残疾人口负担较轻,家庭有一定积蓄但整体经济基础薄弱,故康复医疗领域的政策宣传和福利补贴可有效抵御家庭后续的致贫风险;残疾人家庭收缩阶段具有家庭人口规模缩小、经济收入相对稳定等特征,此阶段的政策可向残疾人家庭关系网络建构和生活质量提升方面转变,动员社会力量对残疾人家庭提供居家环境改造和社区互助活动等服务。

三是结合家庭结构协调资源再分配。残疾人事业在政策落地过程中,家庭结构差异、家庭成员关系淡漠等往往使家庭内部福利资源出现不平等,导致政策成效偏离预期成效的困境。②谈志林、谈飞琼:《构建残疾人事业3.0 时代——从基本保障到社会服务》,《残疾人研究》2018 年第3 期,第43-50页。而家庭资源再分配不平等除了由外部福利监督机制缺失所致,也与家庭内部各主体的认知关系等主观因素密切相关。因此,在福利供给方层面,国家需明确划定各级政策支持主体的责权界限,运用政府、社会和市场协调配合的组合式的政策工具,多主体多方式参与政策福利供给,同时监督各责任主体的责任下沉情况,有效衔接各部门追责及政策监督机制;在福利接受者层面,残疾人个体在家庭中所处位置和角色一定程度上意味着是否掌握资源再分配的话语权。若残疾人个体在资源再分配中处于不利地位,如何强化其与家庭成员及社会间的关系网络是残疾人家庭政策设计的重要方面。有关政策可尝试从以下两个方面发力:第一,找到残疾家庭社会关系网络中的“结构洞”,持续扩大工具性和表达性支持资源的输送,从量上避免因家庭结构混乱导致的资源紧张;第二,在家庭单位的基础上进一步划分政策受惠客体,明确针对残疾人本身和照护者提供的不同种类的福利保障,从质上促进残疾人家庭资源的合理再分配。

(三)生活质量保障是残疾人家庭政策有效落实的“领航帆”

作为“十四五”规划的远景目标,全面建设社会主义现代化国家对保障残疾人家庭生活质量提出殷切要求。因此,我国残疾人家庭政策需将残疾人家庭生活状况与生活质量相挂钩,而家庭生活质量有主观和客观之分,具体结合物质条件和精神生活来反映残疾人家庭的整体生活质量水平。

一是探索残疾人家庭客观生活质量的提升路径。经济状况是反映家庭经济水平状况的主要指标,也是反映家庭物质支持状况的主导指标。①李莉、江琴娣:《智力障碍儿童家庭生活质量研究现状及启示》,《现代特殊教育》2016 年第4 期,第10-14 页。家庭支持政策应建立在充足经费保障的基础上。②汤兆云、邓红霞:《日本、韩国和新加坡家庭支持政策的经验及其启示》,《国外社会科学》2018 年第2 期,第36-42页。在经济资助方面,我国已出台了医疗、教育、交通等方面的福利补助政策,多次扩大“两项补贴”的覆盖范围。但国家财政和中国残疾人福利基金会等福利组织仍为主要的福利资金来源,承担着当前残疾人家庭最终的资金保障。这种以政府为主的筹资方式较为单一,且受突发性公共应急事件影响而存在不稳定性。因此,我国可灵活运用政策背后的政治影响力,激发社会各群体的责任感和积极性,高效并集中整合社会资源和力量,建立有关各类残疾人家庭的专项基金,形成以政府拨款为基础、社会慈善大力支持的筹资途径,健全从底层救助到生活保障再到福利补贴一套全方位、普惠式的资金保障体系。

二是畅通残疾人家庭主观生活质量的保障网络。众多研究显示,主观生活质量会因被试的家庭背景、年龄不同而差异显著,但仍表现出一定的稳定性。③李莉、江琴娣:《智力障碍儿童家庭生活质量研究现状及启示》,《现代特殊教育》2其中,相较于其他支持力量,情感支持能为对象提供更高的成就感。④Rillotta F.,Kirby N,Shearer J.,et al.,“Family Quality of Life of Australian Families with a Member with an Intellectual/Developmental Disability,”Journal of Intellectual Disability Research,Vol.56,2012,pp.71-86.因此,我国残疾人家庭政策应紧扣家庭成员之间的关系问题,充分挖掘社会专业力量,为残疾人个体及其家属进行平等、和谐交流提供机会。具体政策可体现以下三个方面特征:首先,强化对残疾人家庭的信息指导,借助社会力量向残疾人家庭普及残疾相关知识,共享福利政策信息;其次,注重对残疾人家庭提供技巧培训和心理疏导等情感服务,指导其学习如何与家人和谐沟通,并及时给予心理疏导;最后,加强社区居民之间的情感纽带,充分发挥所属社区对残疾人家庭的积极作用,踏实走好残疾人家庭平等融入社会的第一步。

残疾人家庭政策既改善残疾个体的生活处遇,也有效支持残疾人家庭功能的发挥。纵观国内外,残疾人事业正逐步从家庭视角突破创新,家庭政策功能已并非简单停留在“去家庭化”等融合取向,而是要求各国在立足本土国情基础上,理性并清晰把握残疾人家庭政策可以有何创新。当前,我国正以高质量发展为主线,健全相关社会保障和服务体系,进一步巩固残疾人家庭脱贫攻坚成果。因此,关注新时代残疾人家庭的显隐需要和权利,为残疾人家庭增权赋能,提升残疾人整体生活质量,探索推进一条具有中国特色的残疾人事业发展道路是重要的方向。