广州西汉南越王宫“曲流石渠”的营建特色与中外文化交流

2023-11-24刘晓达

刘晓达

一、问题的提出

秦汉之际建立的南越王国(公元前204年—公元前111年)在岭南历史中占有着重要地位。虽然早在《史记》《汉书》等古籍文献撰写的时代,南越国的历史已有记载,但多是记录一些政治事件、军事征伐、宫闱秘史。对于这一王国时期建筑、宫苑、器物、绘艺等丰富的物质文化与视觉文化资料却鲜有记录。这也使我们对以上研究领域的探究一直裹足不前。随着20世纪以后考古勘察、发掘的逐步展开,南越国出土遗址与文物开始为世人不断关注。

1975年,在广州中山四路(原市文化局大院)的秦代造船遗址上发现叠压有一段南越国都城砖石走道的考古遗址,虽然并非特别重要的发现,但也由此拉开了南越国都城遗迹考古与美术史研究的序幕。[1]1995至1997年间,在广州市中山四路与中山五路之间陆续发掘出西汉南越国1、2号宫殿和蕃池、曲流石渠等宫苑遗址。[2]308由于1、2号宫殿遗址在性质上可能仅属于偏殿建筑,南越国时代的宫殿建筑群也并未完全发掘完毕,学界对这方面的研究还不多。对于已发掘出土大部分遗存的蕃池遗址的营建特色与思想,笔者曾做过初步分析,并已注意到它与秦汉时期的宫廷苑池在视觉形式与思想观念上的独特渊源。[3]而对于“曲流石渠”遗址的视觉形式特色,目前学界并未做太多的深入讨论,仅有黄思达、林源等人对蕃池、曲流石渠遗址周边的若干座建筑做过初步性复原。[4]鉴于此,本文尝试重点对曲流石渠的营造特色做一些进一步探究,并试图将其放入中国早期宫苑发展史和岭南地区与域外世界文化艺术交流史中做综合性考察与比较,以便更为深化学界对公元前3世纪到公元前2世纪岭南地区宫苑艺术特色的深入理解。

二、曲流石渠的营造结构与设计特色

在1995—1997年发掘出土的曲流石渠遗址位于南越国1、2号宫殿遗址的东南处,与蕃池呈南北布局列置(图1、图2)。[2]4,399它首先在蕃池的正南方开始营建,然后先曲折向东,进而向南,在流经弯月形石池后再婉转流向西南(图3)。[2]76由于曲流石渠和位于北面的蕃池呈北高南低之势,所以可以保证渠中之水由东北流向西南。在曲流石渠的最西边还连接出一出水暗槽,最后通过一道暗渠流出园外,从而使整个石渠和位于北面的蕃池一起形成了一个完整的苑池系统。

图1 广州西汉南越国王宫遗址的平面布局图

图2 广州西汉南越国王宫“曲流石渠”遗址发掘现场

图3 广州西汉南越国王宫“曲流石渠”遗址平面图

在营造结构上,曲流石渠的主体建筑主要由挡墙、渠壁、渠底组成。挡墙在整个渠体的最上部,属于为保持渠水清澈而独特设计的一种景观防护墙。大体先在渠壁的顶部往外拓宽后由两三层石块、石板垒砌而成。位于其下的渠壁则呈现垂直形态,通常会由三至五层不规则的大小石块和石板垒砌而成。曲流石渠的渠底则比较平整,通常用不规则的砂岩石板以密缝冰裂纹的形式进行铺砌,在底层的石板之上还铺设一层河卵石,并用呈“之”字形分布的灰黑色、黄白色大砾石和拱起的石背作为建筑装饰。[2]76-77根据考古发掘报告记载,曲流石渠的渠底淤土层中还发掘出蚌、鱼、龟、鳖等动物残骸,应是南越国宫苑的管理者在该苑池景观内豢养的各类水生动物的遗存,其功能应该是为南越皇室成员提供娱乐休憩并兼做烹饪饮食之用。...

如果要进一步归纳曲流石渠的设计特色,我们可以再做一些深入分析。

首先,从该景观的整体设计形式去看,与位于北面的蕃池的营造理念不同,曲流石渠的营建比较注重“蜿蜒流淌、曲折回环”的动态化的设计结构。石渠从东北处向南流淌,经过一个急转弯后向东行进,进入弯月形石池后再奔流向西,在形式上要比相邻的蕃池的设计更有节奏感和变化感。同时,设计者还有机加入了作为石渠中重要景观元素的大砾石和拱起的石背,这样的设计使渠道中的水流能够产生转折与力量变化,其处理手法遂使原本平静的流水被转化成为能够掀起旋涡与浪花的小型激流。这一表现方式其实也与《西京杂记》记载西汉时期关中地区茂陵富人袁广汉在自家宅院中“激流水注其内”“积沙为洲屿,激水为波潮”的记述颇为一致,其实也反映出公元前2世纪左右中国古代宫廷苑池艺术设计的另一个特色。[5]

如果追溯历史,古代中国的宫苑建筑艺术在商周时代即已出现。《史记·殷本纪》记载的商纣王“以酒为池,悬肉为林”[6],《诗经·大雅》记载的西周时期“王在灵沼,于牣鱼跃”[7],这类文献都较为形象地显示出这时期宫廷贵族生活与王宫苑池的密切关系。不过,由于上述文献记载过于简略,我们也无法判断上述文献记载中的宫廷苑池在形式上具有什么特点。值得关注的是,在1999—2000年,位于河南偃师的商代都城之宫城北部曾出土一处重要的宫廷苑池遗址(图4)。[8]15-17该苑池平面为横长方形,角度大致为东南至西北走向。东西长为将近100米,南北为将近20米。苑池的底部大体用青灰色的方形与长方形页岩石板平铺,并用各类形状不一的石块砌筑石壁。苑池的东、西处则与护城河相互贯通。因此它在性质上既是商代王室贵族们游玩之所,同时也具有一定的排水、防涝功能。[8(13-31),9]两周时期的宫廷中也营建有苑池,如《诗经·大雅》曾描写西周时期的宫苑具有“王在灵囿,麀鹿攸伏。麀鹿濯濯,白鸟翯翯。王在灵沼,于牣鱼跃”[10]的视觉特色。此外,春秋时期的吴国也曾建有长洲茂苑,一些学者曾评论它是中国古代园林中从古台、囿的形式向秦汉宫苑形式过渡的重要史实。[11]到了秦至西汉初期,宫廷苑池的营建出现了新的特色。如据《史记》等文献记载,秦始皇时期就曾在都城咸阳宫的东部引渭水而建“兰池”,这在一些学者的研究中已有指正,此不赘述。[12]而据东汉辛氏《三秦记》“兰池宫”条载:“始皇引渭水为长池,东西二百里,南北三十里,刻石为鲸鱼二百丈。”[13]它的设计理念核心是在修建好的人工苑池中,通过堆放仙山景观、石刻鲸鱼等象征性元素来呈现皇帝对仙界与未知的域外海洋世界之思考。这类景观在西汉初期依然可找到相似案例,如笔者曾指出西汉长安城未央宫的沧池、广州西汉南越王宫东北侧的蕃池在营造理念上也都与秦始皇时代的“兰池”一脉相承,已预示出其后两千年皇家宫廷苑池艺术的基本范式。[14]然而,如将以上所举的这些秦汉宫廷苑池的形式外观和南越王宫的“曲流石渠”相互比对,则可以明显看出二者在设计构思上的较大差别。前者比较强调在苑池中营建仙山或石刻鲸鱼来展现对仙界和域外海洋世界的呈现,比较强调苑池空间的象征性;而后者则更强调通过曲折回环、蜿蜒流淌的石渠设计来表现曲水流觞式的贵族雅趣,其设计重心在于为苑池的使用者提供休憩赏玩之所,并不在于呈现苑池空间的象征性,苑池的隐蔽性和幽深感也更强一些。因此在视觉形式上属于两种完全不同的宫苑类型。

图4 河南偃师商代早期都城的宫城北部出土的苑池遗址

三、曲流石渠与中外文化交流

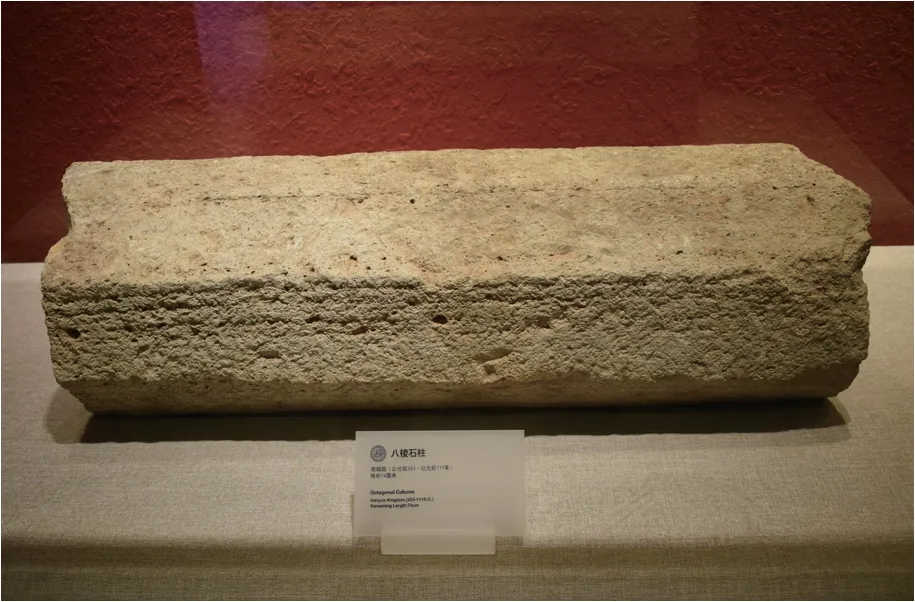

进而言之,从“曲流石渠”景观的原材料构成特色看,还可以看出各类样式的石材是营建曲流石渠的物质基础。这些石材大体包括:位于渠底并具有密缝冰裂纹样的砂岩石板,用于营建挡墙、渠壁、弯月形石池的巨型石板、石块、大砾石、八棱石柱(图5、图6)。这些石制构件尽管形式多样、功能不一,但都属于石质建筑艺术的组成部分。相对于新石器时代就已大量出现的土木建筑,.将石头运用于营建建筑和大型雕刻的行为在秦汉之前其实并不常见,不过也有一定存在。如新石器时代晚期营建的陕西神木石峁古城,其修建年代为公元前2300至公元前1800年。这座古城设计结构严谨,由属于大型宫殿与高等级建筑基址区的“皇城台”、内城、外城构成,主体建筑结构全部由石头砌成。在石峁古城核心区内的“皇城台”周边护坡石墙墙体局部还装饰有菱形眼纹石雕。[15]9-23不过这种几乎全由石制材料构成的城池与建筑其实在新石器时代内地的考古文化遗址中并不多见(图7)。[15]34-35另外在1986至1992年,位于河南郑州商代早期都城宫殿遗址还出土了一处大型石筑水槽遗存。该遗址平面为长方形,并呈西北至东南的方向角度布局。工匠先用料礓石铺垫营造池壁及池底,其后再用圆形石头等建筑材料加固,最后再用一层规整的青灰色石板铺垫在池底。[16,17(233-235)]它和临近的石砌输水管道共同组成了一个完整的水循环系统,具有较强的实用性(图8)。[17]4

图5 西汉南越国王宫“曲流石渠”遗址内的弯月形水池(刘晓达2022年4月4日拍摄于广州南越王博物院王宫展区)

图6 石制渠壁和渠底,广州西汉南越国王宫“曲流石渠”遗址局部(刘晓达2022年4月4日拍摄于广州南越王博物院王宫展区)

图7 自北向南眺望陕西神木石峁古城的“皇城台”遗址

图8 石筑水槽 河南郑州商城宫殿遗址边界处出土商代早期

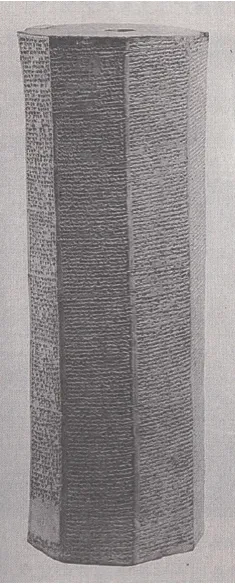

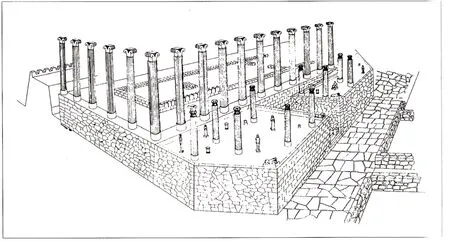

到了东周至西汉中期,在一些贵族陵墓中开始大量出现石刻建材或石刻艺术,如自唐代以来一些文献中就广泛记载了陕西西部出土的春秋时期的石鼓文遗存,近年来已为学界广泛关注。[18]陕西凤翔春秋秦景公大墓中还曾出土30件刻有文字的巨型石磬和石磬残件。[19]秦始皇时代建造的大型石刻造像则渐趋增多,林梅村曾统计大致有秦咸阳宫青石五枝灯、兰池石刻鲸鱼、骊山石麒麟、渭桥秦力士像、石柱桥忖留神等一批石刻造像。[20]近年来,一些学者还注意到秦始皇陵园的城垣、城门、陵寝、墓室中均有石材建筑构件,在陵园外城垣的西北侧还建有大型石料加工场。[21]甚至于,位于陕西临潼的秦始皇陵园K9801陪葬坑内也曾出土了大量的石质铠甲材料,其精细的做工令人叹为观止。为何这一时期创造了如此多的石刻建筑与雕像?巫鸿认为秦汉时代石头被大量运用于建筑与雕塑可能与追求永恒、不朽的观念有关。[22]笔者也曾将秦汉魏晋时期石制雕塑与其具有的永恒、震慑、辟邪等特殊信仰联系在一起讨论。[23]西汉以后大型石刻艺术的塑造就更加广泛,如霍去病墓石刻群,汉武帝时代营造于昆明池两岸的牵牛、织女像,上林苑昆明池和建章宫太液池内的石鱼等材料均是这方面的绝佳代表。这些材料均反映出东周至西汉中期大型石制建筑和石刻艺术在中国本土的兴起。不过,如果将西汉南越国王宫的曲流石渠与上述文物做一下细致对比,可以看出虽然它们使用的材料均为石材,然而在具体的形式上还是存在极大差异的。比如,曲流石渠的营建使用了很多来自域外的八棱石柱(立柱、望柱)和具有密缝冰裂纹特色的砂岩石板。这两种形式的石材构件在东周至西汉中期的中国本土并没有其他相似案例。八棱石柱这一形式最早应起源于西亚,如在位于西亚美索不达米亚北部底格里斯河西岸的亚述古城遗址中,就曾发掘出土公元前12世纪晚叶至前11世纪早期制作的八棱石柱,其上还镌刻有亚述国王提格拉特帕拉萨尔一世的铭文(图9)。[24]另外,一些学者曾注意到对八棱石柱的运用在早期的印度建筑中也有出现,如在公元前2世纪至公元前1世纪修建的印度桑奇(Sanchi)窣堵波建筑群中就曾大量营造。[25]如果对比它和南越王宫曲流石渠中出土的八棱石柱的形态(图10),可以看出它们在形式上的紧密关联(图11)。

图9 亚述古城遗址出土的镌刻有铭文的八棱石柱 公元前12世纪晚叶—前1 1世纪早期

图10 广州西汉南越王宫曲流石渠遗址中的八棱石柱残件(刘晓达2022年4月4日拍摄于广州南越王博物院王宫展区)

图11 印度桑奇窣堵波的西门、栏楯中的八棱石柱(莫阳2019年12月26日拍摄)

此外,带有密缝冰裂纹特色的砂岩石板在曲流石渠的塑造中也独具特色(图12)。如果回顾欧洲早期建筑史,我们会发现这类采取密缝冰裂纹石材的行为在公元前20世纪至公元前2世纪的地中海沿岸的建筑中已较普遍。古罗马时代的建筑家与工程师维特鲁威在《建筑十书》中曾细致区分了地中海沿岸地区流行的两种营造墙体的种类:第一种是“网格砌体”(即用石材砌成有规律的网格状的砌体),这种砌体在古罗马时代的建筑墙面和地面铺设中比较流行;另一种则是更早期流行的“乱石砌体”(即用毛石砌成没有规律的砌体),他还接着讲到,这种“乱石砌体”的形式是把毛石一一砌筑起来,用于建筑墙面的塑造和地面的装饰,虽然这种装饰并不美观,但与年代更近的网格状墙面砌体相比,却可使建筑的墙面更加坚固。[26]虽然维特鲁威对“乱石砌体”只是略作记述,但这一说法却已得到有关的美术考古发掘遗址的印证。比如,在地中海克里特岛上发掘出土的米诺斯文明中晚期(公元前20世纪左右—公元前15世纪左右)的宫殿遗址中,就已出现这类砌体的考古遗迹,值得重视。[27]而在公元前600年左右兴建的小亚细亚沿岸古城士麦那,运用“乱石砌体”的石料与形式去营建雅典娜神庙的墙体与地面也依然得到了延续(图13)[28]。而这类在墙面“乱石砌体”的形式,在公元前4世纪晚期至公元前3世纪深受希腊文化影响的中亚古城塔克西拉的皮尔丘(Bhir Mound)、斯尔卡普(Sirkap)等地的建筑遗址中也多有存在。[29]因此,如果对比古希腊文明自公元前20世纪就开始形成的“乱石砌体”建筑样式和公元前2世纪营建的南越国曲流石渠景观中的“冰裂纹”装饰,则可以明显看出二者之间在材料、形式表现上的渊源关系。

图13 士麦那城邦的雅典娜神庙墙体与地面示意图 公元前600年

在目前来看,学界一般是将西汉武帝时代张骞开凿西域、派遣黄门译长通使印度洋黄支国分别作为中国与域外进行陆路与海上交流的起点。[30]不过,随着近年来考古发掘的日益增多,这一传统观念已经改变。比如,对于海上丝绸之路的渊源,林英在评述谢尔盖(Sergey Lapteff)关于公元前3000纪至前1000纪中亚地区的稀有商品贸易(青铜器、玻璃、青金石、宝石雕塑等)后曾特别指出,虽然海上丝绸之路的中文撰述往往是从《汉书·地理志》记载黄门译长通使南海诸国开始,但他显然已通晓了较为丰富的关于南海诸国地理与物产的知识,否则他所代表的西汉官方使团也不会知道可以用黄金和丝绸来和南海诸国进行经贸往来的。[31]比较合理的解释是,早在汉武帝派遣使者通使南海诸国之前,岭南地区已和上述国家或地域进行了较长时期的贸易、文化与艺术往来,否则上述的认知也不可能一蹴而就。而自20世纪初以来,多位学者也曾通过语言学、文献学考证出,早在公元前4世纪,印度已较为明确地以“支那”或“秦”(Cīna)的称谓认识到中国的存在,这和同时期古希腊和古罗马文献中仍习惯以传说色彩更为浓厚的“赛里斯国”(Sères,丝国)来称谓中国的口吻完全不同,这一区别值得再次深思。[32]近年来,一些学者也曾指出“在不晚于公元前500年左右的铁器时代,南中国海就已是世界上最为繁忙的跨区域商贸交易区之一”[33]。因而,本文所述南越国时代的曲流石渠遗址在建筑材料、造型形式上为何能够显示出来自印度,乃至地中海沿岸建筑文化中的某些风格特征,这其实也客观呈现出早在公元前2世纪末期汉武帝灭亡南越国并派遣黄门译长通使南海诸国之前,岭南地区就与域外世界在经贸、文化、视觉艺术方面进行了广泛而深入交流的历史图景。

四、结语

通过对南越王宫“曲流石渠”建筑遗址的视觉图像分析和文献梳理,论文认为“曲流石渠”的结构由挡墙、渠壁、渠底等三个层次构成,并通过有意加入的大砾石和拱起的石背等景观元素积极引导石渠中的水流“蜿蜒流淌、曲折回环”,从而使景观在视觉结构上呈现出一种动态化与流动性。论文还通过将“曲流石渠”和秦汉时代北方的宫廷苑池进行视觉对比,认为南越王宫“曲流石渠”并不追求信仰观念上的象征性,而是较强调为南越贵族提供实用性的休憩之所,因此和同一时代北方的宫廷苑池的设计构思完全不同,属于两种不同的苑池类型。同时,论文还观察到由于设计者在营造曲流石渠时,曾大量加入来自印度乃至地中海沿岸的八棱石柱、“乱石砌体”样式的砂岩石板等材料形式,则又使整个石渠景观具有非常浓郁的域外文化风情。这些独特的物质与视觉文化现象也呈现出公元前3世纪晚期至公元前2世纪岭南地区与域外世界进行物质与视觉文化交流的历史图景。在某种程度上说,这种与域外世界的多方位交流或许在更早的时候就已开始进行。