基于文献计量的壮医药线点灸疗法临床研究现状和临床疾病谱分析

2023-11-22黄慧刘嘉程张睿添熊坚罗世春赵惠芳马瑷瞳梁韬

黄慧,刘嘉程,张睿添,熊坚,罗世春,赵惠芳,马瑷瞳,梁韬

壮医药线点灸疗法[1]是壮族人民独有的,以壮医药理论为指导的外治方法。壮医药线是一种由苎麻线浸泡在多种壮药药液中,广泛汲取药液精华而形成的独特的药线。点燃药线,在其形成圆珠状炭火时,施术者迅速将药线灼灸在人体穴位或部位上,可达到防病与治病的目的[2]。目前的研究已证实其临床适用范围广,疗效显著,可用于治疗内科、外科、皮肤科、妇科、儿科和五官科等常见疾病[3]。对治疗带状疱疹、头痛、失眠及湿疹等常见病、多发病具有明显治疗优势[4-7]。壮医药线点灸是一种绿色安全的治疗手段,不仅对带状疱疹等疾病有明确的治疗效果,而且该方法轻松简便[8]。文献计量学[9]是一种基于数理统计的分析方法,可从文献的数量关系与变化规律等角度对文献数据进行分析,具有客观、量化和易于比较的特点。因此,本文使用文献计量学方法对壮医药线点灸疗法的相关文献进行全面整理,系统分析并归纳临床研究现状和疾病谱,以期为临床应用提供参考价值。

1 资料与方法

1.1 文献来源与检索策略 通过主题词联合自由词的检索方法,检索中国知网、万方、维普、PubMed、The Cochrane Library、Embase 数据库中壮医药线点灸疗法治疗疾病的文献。中文数据库检索式为:“壮医药线点灸”OR“壮医药线灸”OR“药线点灸”OR“药线灸”OR“壮医药线”;英文数据库检索式为:“Medicated thread moxibustion of Zhuang traditional medicine”OR“Medicated thread moxibustion” OR “Zhuang medicine medicated thread” OR “moxibustion of Zhuang medicated thread”。检索时间:建 库至2022 年7 月25 日,共检索到文献1 670 篇,中文文献为1 622 篇(中国知网936 篇、万方27 篇、维普659 篇),英文文献为48篇(PubMed 16 篇、The Cochrane Library 15 篇、Embase 17 篇)。将全部文献导入EndNote X9.1,严格按照纳排标准进行筛选,汇总整理后得到目标文献518 篇,其中中文文献516 篇,英文文献2 篇。

1.2 文献纳入与剔除标准 纳入标准:文献类型为公开发表的壮医药线点灸治疗疾病的临床研究;干预措施包括单独使用壮医药线点灸疗法或联合其他疗;文献内容中含有确切的疗效结论,如治愈、有效、无效等;语种限定中文或英文。剔除标准:动物实验研究类文献、医案报道、医家经验介绍、综述;重复发表或研究结果雷同的文献;数据缺失或存在明显错误的文献,如缺少观察样本、病名模糊不清、疗效结果诊断不明等;非临床疗效类文献。

1.3 疾病归纳与统计方法 纳入的文献信息输入到Excel 2010,包括第一作者、篇名、发文机构、干预措施、对照、疾病名、治疗结果以及文献语种等信息,其中疾病名参考2018 年《国际疾病分类第十一次修订本(ICD-11)》[10]进行病种分类,此标准纳入了中医药的医学内容,共收纳了250 个中医疾病名和284 个中医证候名。其中也对部分病名进行了合并,如“面神经麻痹”“面瘫”“面神经炎”统称 为“面神经炎”;“头痛”“头风”“头疼”“偏头痛”“真头痛”统称为“头痛”。

2 结果

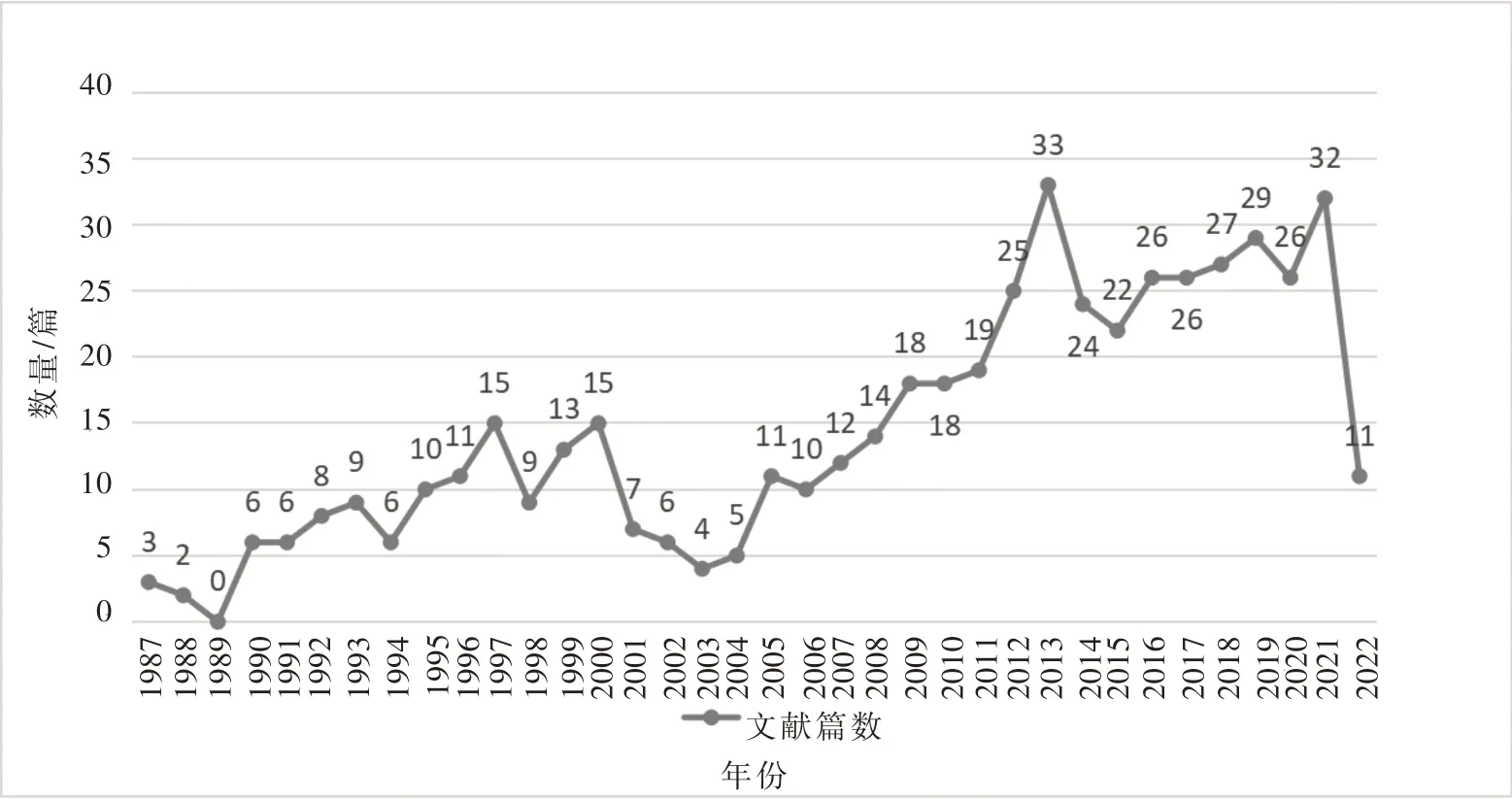

2.1 文献发表趋势 将纳入的518 篇文献按年份统计相应的发表数量,结果见图1。1987—1998年,每年发文0~15 篇,共有85 篇,年均发文约7篇;1999—2010 年,每年发文4~18 篇,共133 篇,年 均 发 文 约11 篇;2011—2022 年(7 月25 日),每年发文11~33 篇,共300 篇,年均发文25 篇。总体上,数量呈上升趋势,年均发文量逐渐增加,表明壮医药线点灸的临床研究与应用得到了更多学者的关注,也是当代民族医药临床研究的一个热点。

图1 1987—2022 年发表壮医药线点灸疗法的文献数量

2.2 主要研究学者 关注研究学者的计量分析可以显示其领域中具有影响力的学者代表,这些学者的研究水平在一定程度可以反映壮医药线点灸疗法的发展速度和科研水平。排名前15 的作者发表文献4~7 篇,其中范郁山、林辰两位作者的文献发表量最多,均发表7 篇文献,所属单位均为广西中医药大学。冯桥、宋宁与朱红梅排第二,均发表6 篇文献,所属单位分别为广西民族医药研究所、广西中医药大学、广西壮医医院。邓秋妹与庞勇排第三,均发表5 篇文献,所属单位分别为广西中医学院壮医药研究所、广西中医学院第一附属医院。

2.3 主要研究机构 排名前3 的研究机构依次为广西中医药大学、广西国际壮医医院、广西中医药大学第一临床医学院。其中排名第一的广西中医药大学(原广西中医学院)发表96 篇文献,远超于其他研究机构。总体来看,研究壮医药线点灸疗法的相关机构主要位于中国广西,也表明该疗法未得到其他省份地区的推广应用。

2.4 纳入研究设计分析 纳入518 篇文献中采用随机对照试验(randomized controlled trial,RCT)的临床研究有349 篇,占总体的67.4%。非随机对照试验(non-randomized controlled trial,非RCT)未设立对照组的临床研究有169 篇,占32.6%。六成以上的文献采用随机对照的研究方法,这些研究中的对照干预措施各不相同。在治疗组中,只采用壮医药线点灸疗法的文献有208 篇,RCT 共有98篇,占比47.1%;壮医药线点灸联合其他疗法的文献有310 篇,RCT 共有251 篇,占比81.0%。

2.5 发文期刊分析 在发文期刊的检索中,《广西中医药》《中国民族医药杂志》和《中国民族民间医药》为纳入壮医药线点灸疗法临床文献数量的前三名杂志期刊,其中《广西中医药》收入文献数量最多,共收入64 篇文献,占比12.4%。

2.6 壮医药线点灸疾病谱分析 根据病症统计,壮医药线点灸疗法共有120 种临床病种,分布于临床各科,结果见表1。从临床各科疾病的文献数量分布来看,壮医药线点灸疗法主要用于治疗内科、皮肤科与外科中的常见疾病,其中内科涉及54 个病种数,发表文献数量为241 篇、皮肤科涉及25 个病种数,发表文献数量为123 篇、外科涉及19 个病种数,发表文献数量为68 篇。对具体的病症进行文献统计分析,可见带状疱疹居于首位,合计为43 篇。其次为头痛22 篇、失眠17篇、瘫痪17 篇、认知障碍15 篇、带状疱疹后遗神经痛15 篇、痛经14 篇等。分析结果表明壮医药线点灸对上述病症具有较不错的治疗价值,是其临床治疗的优势病种。

表1 壮医药线点灸疗法治疗各科疾病情况分析(共计病种120 个,文献数518 篇)

3 讨论

3.1 壮医药线点灸作为民族特色疗法近年来广受关注的研究方向 壮医药线点灸疗法作为壮医常用的外治法,从20 世纪80 年代初开始挖掘整理,经过不断深入研究得到了前所未有的发展[11]。自2008 年以来,其临床文献数量持续上升,每年的发文数量均在15 篇以上,2013 年为文献发表量的最高峰,共发表33 篇临床治疗文献。《广西中医药》等杂志期刊广泛收录有关壮医药线点灸疗法的临床文献,为壮医药线点灸疗法的应用与推广提供了更好的平台。改革开放以来,壮医药医疗、科研、教育也得到了全面发展[12-13]。1985 年4 月,在广西壮族自治区区卫生厅的批准下,我国首家壮医门诊部开诊,著名药线点灸专家龙玉乾曾任职于该门诊部;1992 年,在几代壮医药专家、学者的相继努力下,壮医药线点灸疗法荣获国家中医药管理局科技进步二等奖;2011年6 月10 日,壮医药线点灸疗法列入第三批国家非物质文化遗产行列,这项民族医学疗法正式成为宝贵的国家文化遗产[3]。

壮医药线点灸不仅拥有独特的民族文化价值,近年来其研究方向也受到了关注。越来越多的学者逐渐重视动物实验研究。以往有关壮医药线点灸疗法的研究多为临床实验,从患者的治疗效果中得出总有效率。而开展动物实验研究,可构建出与人类疾病的发生机制、发展过程相似的疾病模型,并且具有可复制性、操作方便、经济实惠的特点[14],不仅安全,也有助于阐明治疗疾病作用机制。范小婷等人[15]曾观察壮医药线点灸对偏头痛模型大鼠脑组织miR-34a-5p/SIRT1 通路的影响,阐明其治疗偏头痛的作用机制。张磊昌等人[16]研究发现壮医药线点灸可以抑制结肠组织RORγt 的表达,使Th17 细胞的生成减少进而降低促炎因子IL-17F 分泌,减轻结肠组织的炎性损伤,从而治疗溃疡性结肠炎。壮医药线点灸动物实验研究的干预措施多为联合治疗,纳入文献中两种及两种以上干预措施的文献共有310 篇,占比59.8%。多篇文献研究采用联合的干预措施旨在将有效的治疗方式结合起来,从而提高临床治愈率。

3.2 壮医药线点灸具有显著民族地域特色需积极推动传播合作 壮医药线点灸疗法具有显著的民族地域特色,广泛使用于壮族民间地区[3]。壮医外治法中以壮医药线点灸疗法最为常见,在广西多家医疗单位得到推广应用[1]。通过分析壮医药线点灸临床文献的主要研究学者与研究机构,可以发现范郁山、林辰、冯桥、宋宁等人都为广西地区的研究学者,研究机构主要集中在广西,仅仅少量位于广州,均具有地区局限性,原因可能为不同地区的壮医药学术氛围、地区政策和医疗资源等存在差异。壮医药线点灸疗法在壮族人民防病治病史上发挥着重要作用,是壮乡百姓原始的医学结晶,且曾荣获国家科技进步二等奖,如何扩大壮医药线点灸的传播范围是目前亟需解决的问题。首先需扩大对外开放合作领域,加强省外壮医药线点灸联盟的建设,做大做强壮医药线点灸产业,将壮医药线点灸产业纳入“一带一路”建设当中[8],在沿线国家开展壮医药文化展览、科普宣传、健康讲座、义诊等活动。同时建议发挥西部大开发与中国—东盟自由贸易区的带动作用[17],争取构建合医疗、养生、康复、文化传播于一体的壮医药线点灸对外交流合作示范基地。此外提升壮医药线点灸疗法的宣传推广能力也是十分首要的,自治区主流媒体可围绕壮医药线点灸疗效进行宣传推广,推出一批通俗易懂、规范可信、贴近生活的壮医药线点灸科普视频作品,提高群众对壮医药线点灸的认识度和认可度。最后外文文献仍亟需丰富,本研究纳入的壮医药线点灸治疗临床疾病的研究文献中仅有两篇外文文献,提示壮医药线点灸疗法的研究可能尚未进入国际读者的视野,后期应鼓励以多种语言发表相关研究成果,促进国际读者了解和认识壮医药线点灸的疗效,传播壮医药文化。

3.3 引入循证医学,开展壮医药线点灸高质量规范化临床研究亟待关注 循证医学(evidencebased medicine,EBM)起源于20 世纪末,强调从系统研究中获取依据,在充足可信的证据基础上获得研究结论,从而使临床治疗更具有效性和安全性[18]。不同于传统的医案记录,它具有临床试验数据积累量大,相对规范和标准化、数据可重复以及结果稳定等优势[19]。对所纳的518 篇壮医药线点灸临床文献的研究设计类型进行分析,发现虽有六成以上的文献采用RCT 研究,但仍有169篇临床文献采用非RCT 研究,提示尚缺乏高水平的RCT,且临床实验产生的证据少,其研究结果还不足以供临床医生采纳运用。在对照组研究设计方面,也存在着不规范的临床研究设计,难以较好地对比临床疗效,此外治疗组中壮医药线点灸也常常联合应用其他疗法,难以客观实在地体现壮医药线点灸的治疗效果。有研究指出,在某些疾病的治疗方面,壮医药线点灸存在着RCT较少、文献质量普遍靠后、研究标准未严格遵循以及较明显的研究设计缺陷等问题[20]。当下循证医学逐渐走向主流,壮医药线点灸虽具疗效,但尚未有循证医学研究支撑其为临床患者的最佳治疗方案,而予以实施。可运用循证医学的思路方法,收集整理已发表的壮医药线点灸治疗疾病的中英文RCT 文献,系统评价其疗法的安全性和临床治疗效果,为规范化开展壮医药线点灸的临床研究提供重要的资料来源以及高质量的循证证据。

3.4 壮医药线点灸疾病谱广泛,优势病种集中有待进一步挖掘 病谱纳入120 种病症,涉及内科、外科、妇产科、皮肤科以及五官科。带状疱疹与头痛是应用壮医药线点灸最多的两种病症,并经临床研究验证了其疗法的可靠性[21-24]。带状疱疹,在中医学中被称为“蛇串疮”“蜘蛛疮”“缠腰火丹”等[25],而在壮医学中属“培额病”,是指由于毒邪阻滞,积于肌肤出现集簇疱疹伴剧烈疼痛为主症的一种常见皮肤疾病[26]。《理瀹骈文》云:“夫热症可以用热者,一则得热则行也,一则以热能引热,使热外出也,即从治之法也”,壮医药线点灸就是借助线灸时产生的热力引郁热之气向外发散,产生解毒、通经、活血的作用以祛除带状疱疹。头痛首见于《黄帝内经》,《黄帝内经》中认为外感风、寒、湿、热之邪是导致头痛的主要病因[27]。同时也认识到肝气上逆导致头痛发病的情况,与现代研究相一致[28]。在现代壮医研究中,具有代表性的研究为《壮医药线点灸治疗偏头痛疗效观察》,陈攀[29]将120 例偏头痛患者分别分为对照组和治疗组,每组60 例患者,均连续治疗30 d。对照组口服麦角胺咖啡因片治疗,治疗组运用壮医药线点灸,对照组总有效率为90.0%(54/60),治疗组总有效率为93.3%(56/60),两组疗效相比,差异无统计学意义(P>0.05)。在不良反应方面,对照组共有20 例患者出现面红、上腹部不适等症状,治疗组未出现不适。说明壮医药线点灸治疗偏头痛与西药疗效相当,但无不良反应。然而药线点灸在五官科、妇产科的应用频次和涉及的病种数远远少于内科和皮肤科,仅发表1 篇文献的病症研究占比较大,需要开展挖掘提升计划。首先,我们需要更多高质量文献来为其提供证据支持,优势病种的研究目前已经存在Meta 分析、大样本随机对照设计试验等高质量研究[30-32]。对于发文量缺乏的病症研究可参考其研究设计方法,以期提高研究水平。其次,在研究过程中扩大样本量的收集也是至关重要的一点,可避免个例与偶然事件的发生,使临床疗效报道更具准确性。最后我们需要增加壮医药线点灸科研的投入,积极开展各种项目来规范其科研人员的研究方法和实践过程,培养高层次的壮医科研人才[33],加强壮医药线点灸领域科研人才的引进与更新。