我国青少年女子羽毛球运动员专项运动能力综合评估方法研究

2023-11-22刘兰财宋巨华张洋静李华飞孔梦阳

刘兰财,宋巨华,张洋静,李华飞,孔梦阳

(无锡学院 体育部,江苏 无锡 214105)

女子羽毛球运动一直是我国传统优势项目,曾长期占据世界统治地位,而随着现代竞技羽毛球运动的快速发展,我国女子羽毛球运动近几年在世界舞台上逐渐失去了竞争优势,运动成绩的下降有多方面原因,有专家认为专项运动能力下降是重要原因之一[1]。专项运动能力是提高运动成绩的基础也是衡量运动员竞技水平的重要手段,虽然国内外针对羽毛球技战术的研究比较丰富,但针对专项运动能力的研究较少[2-3],且一直没有统一规范的专项运动能力评估指标和标准。身体运动功能训练是近几年比较盛行的训练理念,为运动员体能训练提供了新的视角,也为羽毛球运动员专项运动能力评估提供了新的方法4-6]。本研究将从身体运动功能训练的视角出发,结合羽毛球专项运动能力要求,构建更加科学的专项运动能力综合评估方法体系,进一步完善我国青少年羽毛球运动训练理论和方法。围绕指标设计、选取、优化等问题,笔者跟随国家队顾问及专家组对全国传统优秀羽毛球队青少年女子羽毛球运动员进行全面测试,以测试数据为统计样本,力求寻找更加合理有效的评价方法,为我国青少年女子羽毛球运动员的专项运动能力评估和训练提供参考。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以我国青少年女子羽毛球运动员专项运动能力综合评估为研究对象。以江苏、浙江、广东、福建、四川、湖北、北京、辽宁等传统羽毛球强队的高水平青少年女子羽毛球运动员身体运动能力为测试对象,运动员年龄范围在16~18岁共计70人,将测试人员按地域分成四组,东部(江苏、浙江共18人),东南(广东、福建共18人),中西(四川、湖北共18人),北部(北京、辽宁共16人)。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法:借助首都体育学院图书馆、中英文数据库,检索“身体运动功能训练”“羽毛球专项运动能力”及“运动能力评价”等关键词,初步搜集相关测量指标和测量方法等。

1.2.2 问卷调查法:针对研究内容向国家队教练员、专家组成员、专家顾问做两轮问卷调查,确定测试指标和测量标准。向参与调查的省市及体校教练员进行问卷调查,了解身体运动功能训练在体能训练中的应用及对本次测试内容的意见。向参加调研的教练员发放问卷50份,回收50份,回收率100%。

1.2.3 测试法:依据确定的测试指标和测量标准,分别在调研省市进行测试,每个地区采用两天完成测试,结合测试指标的负荷强度高低搭配,避免疲劳测试。

1.2.4 数理统计法:将统计数据录入Excel文档初步处理,然后导入SPSS 20分析软件对测试数据进行常规统计处理。

2 结果与分析

2.1 指标的筛选与确定

首先通过广泛的文献检索搜集,选取部分《全国青少年奥运项目教学训练大纲》测试内容,并结合当前羽毛球运动发展趋势,初步选取测量指标35项,然后邀请青少年羽毛球运动员调研组专家、国家队教练及专家顾问针对以上测试项目进行了两轮挑选。

本着测试便捷性、全面性的原则,依据身体运动功能训练快速伸缩复合、多方向加速、能量系统发展及核心力量等板块划分理念,最终选取了12项测试内容,为了便于数据统计,对12项测试内容编号如下:立定跳远(X1)、45 s20 kg快速卧推(X2)、引体向上(X3)、45 s悬垂举腿(X4)、1 min对墙抽球(X5)、持拍低重心四角跑20个球(X6)、两边摸线5个往返(X7)、持拍杀上网5个往返(X8)、计时4 000 m跑(X9)、计时1 500个双摇(X10)、持拍20米蛇形跑5个往返(X11)、400 m×5组间歇跑(间歇5 min)(X12)。

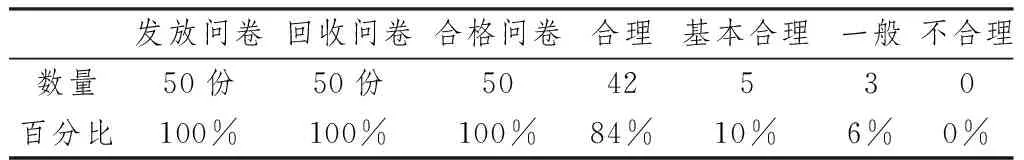

向调研省市教练及国青队教练发放问卷,针对测试项目的合理性进行调查,发放问卷50份,回收50份,合格问卷50份,结果如表1所示。其中认为测试内容基本合理的达94%,测试项目基本有效。为检验指标的信度,对以上教练二次问卷调查,运用 SPSS 20 软件对调查数据进行处理,计算出 Kappa 一致性系数为0.83,说明问卷的信度较高。

表1 问卷效度调查表

2.2 指标的测试与分析

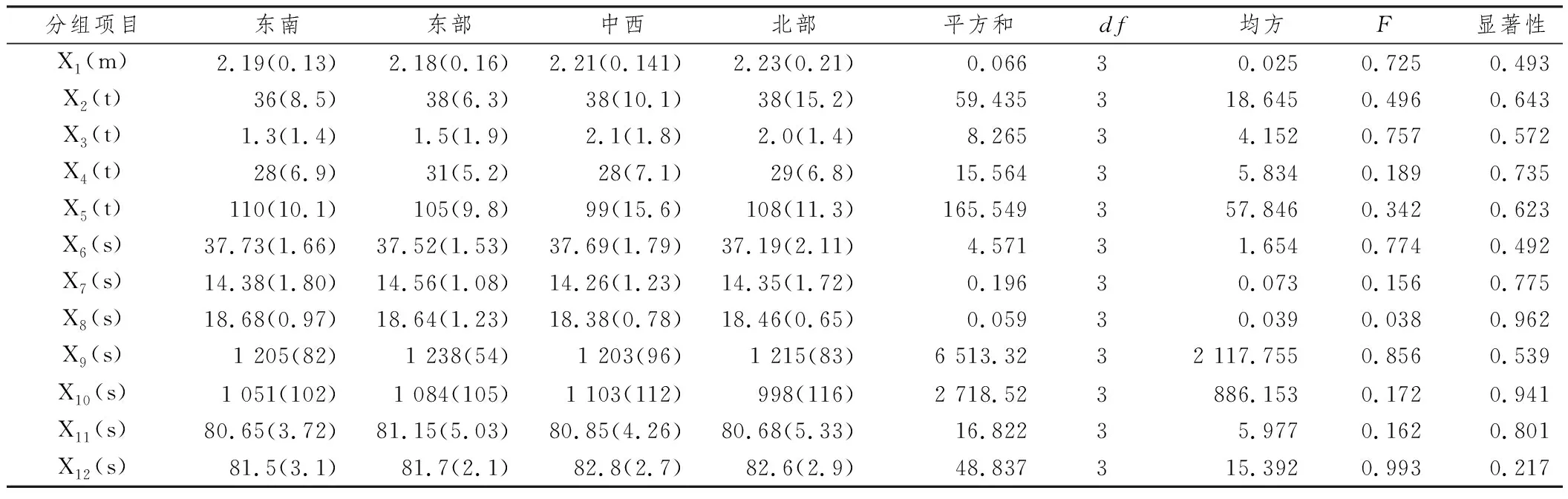

根据最终确定的评价指标和测量标准,针对东部(江苏、浙江)、东南(广东、福建)、中西(湖北、四川)、北部(辽宁、北京)地区的研究对象进行了测试,对测试结果进行单因素方差分析,结果如表2所示。

表2 指标测试成绩单因素方差分析表(¯X+SD )

2.2.1 快速伸缩复合能力专项特点及测试结果分析

有关快速伸缩复合能力的测试中,定跳远、20 s卧推、30 s卧推、俯卧撑、引体向上、羽毛球投掷、原地纵跳、五级跨步跳、十级跨步跳等项目比较常见[7-11]。其中,下肢测试项目中,立定跳远、原地纵跳选择的频率较高,其中立定跳远研究更加广泛。而上肢测试项目中,徒手抛球、俯卧撑和卧推选择较多。随着女子比赛的对抗越来越激烈,对速度和耐力都有了更高的要求,因此,将卧推设置重量20 kg时间45 s能更好地反映上肢的快速伸缩复合能力和力量耐力。另外,运动员核心区的力量、耐力、稳定性、协调性等对羽毛球技战术的发挥具有重要意义,但针对核心区的评价指标研究较少,本研究选取的45 s悬垂举腿和引体向上两个测试项目测试核心区稳定性、协调性和力量耐力。

如表2所示,测试结果显示立定跳远在北部地区成绩最好(2.23±0.21 m),东部成绩最差(2.18±0.16 m),中西部和北部运动员成绩略好于东部和东南部地区,df(自由度)为3,F值为0.725,显著性P值0.493>0.05,所以没有显著性差异。45 s卧推的测试结果同下肢类似,区域之间有差异但不显著。引体向上测试成绩离散程度大,但各区域间也不存在显著性差异。悬垂举腿动作作为核心区测试指标,从测试结果看,东部和北部略好于东南部和中西部地区地区,但差异不大,df(自由度)为3,F值为0.189,显著性P值0.735>0.05,所以该指标在各区域间也没有显著性差异。由此可见,立定跳远、45 s卧推、45 s悬垂举腿作为上下肢和核心区功能测试指标比较合理,而引体向上动作由于离散度较大,不能很好地体现运动员实际专项运动能力。

2.2.2 多方向加速能力专项特点及测试结果分析

以往研究中,有关羽毛球速度测试的项目比较多,主要有30~100 m冲刺跑、“米”字跑、四角移动、左右摸边移、杀上网前后移动等[7、9、12-14],以上的测试中,既有直线速度测试也有变向速度测试。当今女子羽毛球运动出球速度越来越快,快速的出球速度要求运动员快速的移动能力,而在40 m2左右的半场内,360°空间皆有可能击球,这就要求运动员不仅在单方向上加速移动,而且要求能够快速变向移动。所以单纯直线加速与专项结合不是很紧密,因此本次测试项目主要选择跟专项关联度较高的场地变向跑、杀上网、左右摸边线和场地四角跑,其中在杀球上网和场地四角跑测试时,运动员需要持拍完成测试,这样更加接近羽毛球运动的专项移动特点。

表2的测试结果显示,在持拍四角多方向加速及变向测试中,东部(37.52±1.53 s)、东南部(37.73±1.66 s)和中西部(37.69±1.79 s)测试成绩非常接近,北部地区成绩略好(37.19±2.11 s),均方为1.654,df为3,F值为0.774,显著性为0.492,即P>0.05,不存在显著性差异;左右摸边测试中,东部(14.56±1.08 s)成绩最差,中西部(14.26±1.23 s)地区成绩略好于北部(14.35±1.72 s)和东南部(14.38±1.80 s)地区,均方为0.073,df为3,F值为0.156,显著性为0.775,即P>0.05,没有明显的差异性;杀球上网测试成绩与左右摸边测试结果类似,中西部和北部略好于东部和东南部,但各区域间不存在显著性差异。所以,综合以上分析选取持拍四角移动、持拍杀球上网和左右两边移动作为多方向加速能力测试指标较为合理。

2.2.3 能量系统发展专项特点及测试结果分析

每球得分制实施前,女子项目实行11分制,虽然争夺发球权,但对抗时间都比较短,对能量供应系统的研究主要围绕磷酸原供能系统为主,如100 m、400 m等[15-16],而基础耐力也主要围绕1 500 m跑[11]、3 000 m跑[8]、3 200 m[17]、12 min跑[18]等中长距离项目,其中400 m×5组跑一直是羽毛球专项耐力比较重视的测试项目之一[11-12]。随着新规则的实施,以及比赛频率增高,参赛周期变短,女子单双打比赛耗时大幅增加,对当前女子单打比赛统计结果发现一场三局的比赛耗时超过60 min,跑动距离超过4 000 m,所以采用4 000 m作为耐力测试项目更加接近比赛实际的跑动距离。另外,在长时间激烈的对抗条件下,运动员既要克服体能消耗的考验又要保持动作的稳定性和协调性,选择1 500次双摇跳绳测试项目符合项目特点。因此,本研究选取的400 m×5组间歇跑、(间歇5 min)4 000 m长距离跑和1 500次双摇跳绳作为能量系统发展测试内容。

从表2中测试的成绩看,400 m×5组间歇跑(间歇5 min)的测试成绩东南部(81.5±3.1 s)和东部(81.7±2.1 s)地区略好于中西部(82.8±2.7 s)和北部(82.6±2.9 s)地区,但差异不大,均方为15.392,df为3,F值为0.993,显著性为0.217,即P>0.05,没有显著性差异;4 000 m成绩中西部(1 203±96 s)和东南部(1 205±82 s)地区成绩略好于北部(1 215±83 s)和东部(1 238±54 s)地区,均方为2 117.755,df为3,F值为0.856,显著性为0.539,即P>0.05,没有显著性差异性;1 500次双摇跳绳测试中,北部地区成绩最好(998±116 s),中西部成绩最差(1103±112 s),东部和东南部成绩分别是(1084±105 s)、(1051±102 s)差别不大,均方为886.153,df为3,F值为0.172,显著性为0.941,即P>0.05,该指标在各区域间的测试成绩有差异但不显著;由此可见,三项测试指标比较合理。

2.2.4 专项动作整合指标专项特点及测试结果分析

在羽毛球运动专项移动中主要是交叉步、并步蹬、跨步、跳步、垫步组合而成等,单独一种步法的测试与实际移动有比较大的差异,本次选择的20 m蛇形跑测试中,要求运动员采用并步、垫步以及转身等随机组合动作完成5个往返(间距2 m),既能反映运动员脚步的灵活性又可以展现持续变向能力,蛇形跑设置间距2 m也比较符合场地移动范围。因此把蛇形跑作为下肢专项动作整合测试内容比较合理。1 min对墙抽球计数反映了上肢击球动作的稳定性、灵活性和准确性,在羽毛球运动中,由于场地小,球速快,多角度击球,不仅要求运动员在场上反应快、动作快,而且还要求击球准、稳、狠,尤其在双打中平抽快挡技术能直接体现出运动员的竞技水平,因此将1 min对墙抽球作为上肢专项动作整合项目与比赛特点相符。

从表2测试结果看,蛇形跑测试中,东南部80.65±3.72 s、中西部80.85±4.26 s、北部80.68±5.33 s三个区域的成绩差别不大,东部地区(81.15±5.03 s)成绩略差,各区域间均值也没有显著性差异(P>0.05),对墙抽球的成绩中东南部地区成绩最好(110±10.1次),东部地区和北部地区差别不大,分别是105±9.8次、108±11.3次,中西部地区成绩最差(99±15.6次),均方为57.846,df为3,F值为0.342,显著性为0.623,即各区域间没有显著性差异。由此可见,蛇形跑和对墙击球作为专项能力测试指标比较合理。

2.3 测试指标相关性分析

从统计学的角度可知,指标越多获取的信息越全面,但工作量也会越大,从实际操作考虑,精简测量指标对选材的实际操作会更加方便,因此对全部测试的12个指标进行相关性因子分析,找出具有代表性的指标。

从表3的相关矩阵表可知,X1(立定跳远)与X2(卧推)和X3(引体向上)的相关系数最高,同理我们可以看出,X6(持拍四角移动)与X7(左右两侧移动)和X8(持拍杀球上网)相关系数最高,X9(4 000 m耐力跑)与X10(1 500次双摇跳绳)相关系数最高,X11(20 m蛇形跑)与X12(400 m间歇跑)相关系数最高,X4(悬垂举腿)与X5(对墙击球)、X7、X12有相关性,但都不是很高,X5表现出与X4类似,与其他项目相关性不是很大。

表3 12项测试内容相关系数矩阵表

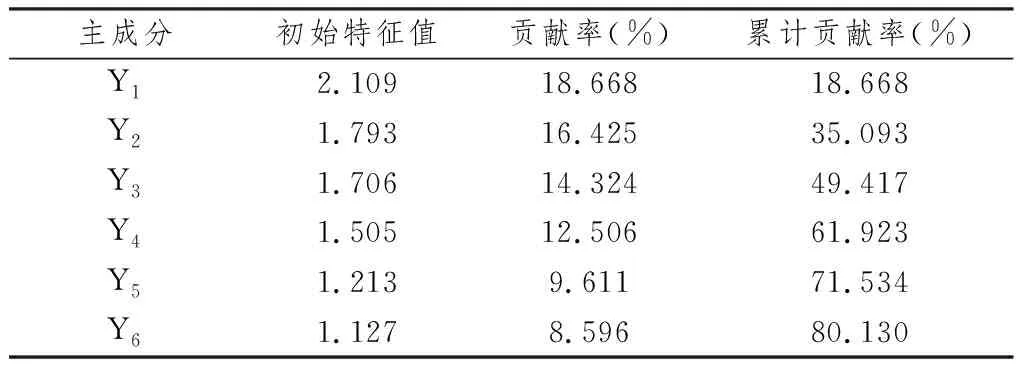

经过主成分分析,得出相关矩阵的初始特征值、贡献率和累计贡献率,选取了特征值大于1,累计贡献率超过80%的反映青少年女子羽毛球运动员身体运动能力的6个主成分(Y)(如表4)。

表4 主成分贡献率表

对所有指标进行矩阵分析后,发现6个主成分(Y)对所有指标反映的信息具有80.13%的贡献率(每个成分对全部信息量的贡献用“贡献率”表示,累计贡献率是从贡献率最大的Y1到Y6的累加之和)。

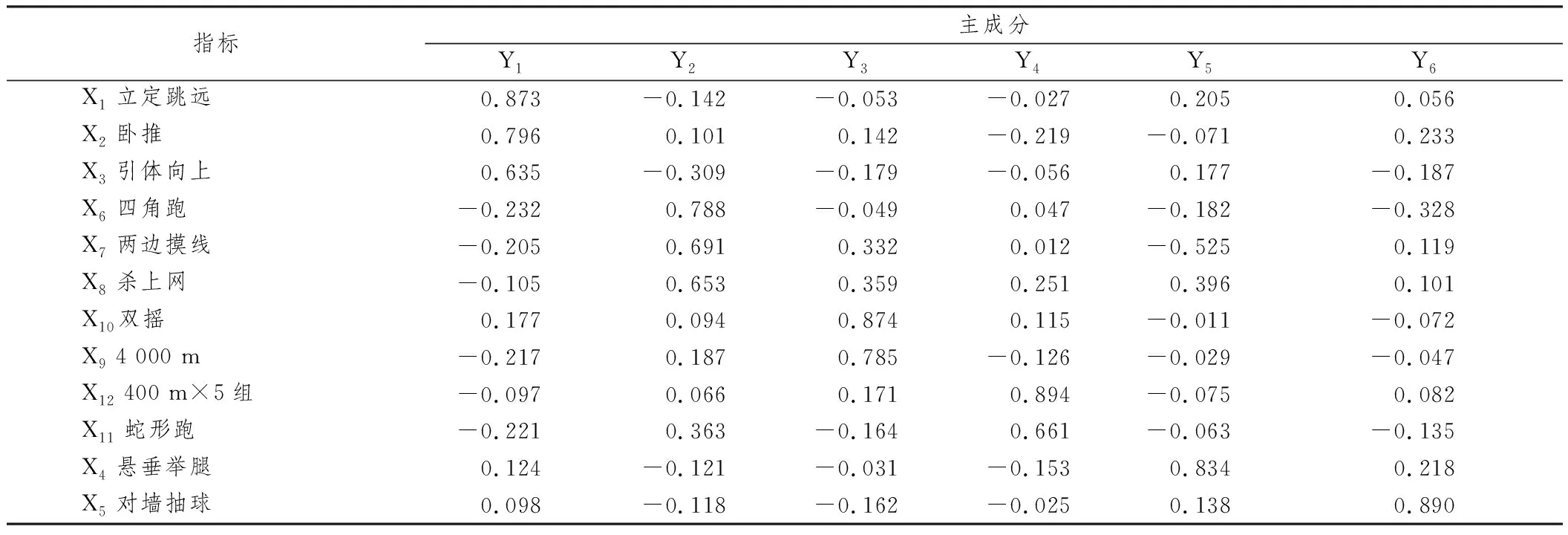

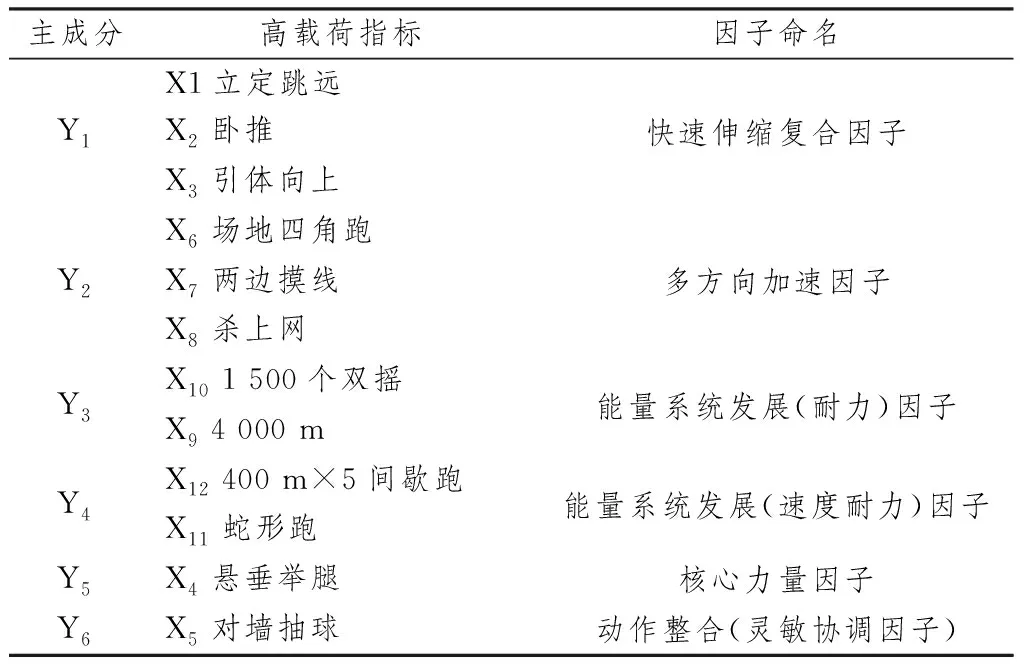

6个主成分与12个指标的正交结果的数值绝对值越接近1,说明两者关系越密切,即该指标在该主成分上的载荷越大。从分析结果看(如表5),第一主成分(Y1)与指标X1(立定跳远)、X2(卧推)、X3(引体向上)对应的数字最大,这三项指标与力量相关,所以该主成分主要反映了快速伸缩复合能力。第二主成分(Y2)与指标X6(场地四角跑)、X7(两边摸线)、X8(杀上网)对应的数值最大,这三项指标与运动员在场地上移动的速度有关,因此该主成分主要代表羽毛球运动员多方向加速能力。第三主成分(Y3)与指标X10(1 500次双摇跳绳)、X9(4 000 m耐力跑)对应的数值最大,这两项指标与运动员的能量系统发展有关。第四主成分(Y4)与指标X12(400 m×5组间歇跑)、X11(20 m蛇形跑5个往返)对应的数值最大,这两项指标与运动员速度耐力有关,第五主成分(Y5)与指标X4(45 s悬垂举腿)对应的数值最大,此项指标主要反映了核心区协调性、稳定性以及力量耐力。第六主成分(Y6)与指标X5(1 min对墙抽球)对应的数值最大,此项指标主要反映了运动员上肢的灵敏反应、爆发力和动作准确性。

表5 主成分与12个指标正交表

对主要成分进行命名,结果如表6所示,快速伸缩复合能力、多方向加速能力排在青少年女子羽毛球运动员专项运动能力的前两位,第三是供能系统发展,由基础耐力和速度耐力组成,最后是核心力量和灵敏协调素质。本次测试项目选择时将速度与专项步法相结合,耐力和上下肢协调相结合,灵敏反应与专项动作相结合,因此指标更加有专项针对性,所有测量指标基本涵盖了青少年女子羽毛球运动所需要的专项运动能力。

表6 运动员运动功能主成分命名表

从主成分分析和相关系数矩阵可以发现,第一主成分快速伸缩复合因子中立定跳远和卧推载荷较大,一个反映了下肢快速伸缩复合能力,一个反映了上肢快速复合能力,是较理想的评估指标。第二主成分为多方向加速因子,以持拍场地四角移动载荷最大,该指标既能反映出运动员多方向变速能力,还能体现出下肢专项动作的灵活性。第三和第四主成分主要是供能系统发展因子,主要由耐力素质和速度耐力素质两部分组成,其中1 500次双摇跳绳不仅能够体现耐力特点又结合上下肢协调动作,可以作为专项基础耐力评估指标;在专项速度耐力评价方法中,400 m×5组荷载最高,且在速度耐力训练中被普遍应用,是理想的专项速度耐力指标。20 m蛇形跑虽然载荷较低,但在运动强度上与400 m接近,又结合众多专项步法特点,可以作为专项速度耐力训练的重要手段。第五主成分和第六主成分主要是核心力量因子和灵敏性因子,其中15秒悬垂举腿尽可以评估核心力量、协调和稳定性,对核心耐力要求也很高,而1 min对墙击球不仅对专项动作要求较高,而且结合了上肢的灵敏性、协调性,是理想的上肢专项动作整合评估指标。

3 结论与建议

3.1 对所有优选指标的分析显示,除了引体向上外,其余11项指标在全国范围内存在差异,但差异不大,指标比较合理和可靠,可以作为我国青少年女子羽毛球运动员专项运动能力评估的有效指标。

3.2 通过进一步优化,选择立定跳远和45 s卧推为快速伸缩复合能力评估指标,选择持拍场地四角跑为多方向加速能力评估指标,选择1 500次双摇和400 m×5组间歇跑作为能量系统发展评估指标,选择45 s悬垂举腿作为核心区力量评估指标,选择1 min对墙击球作为专项动作整合能力评估方法。