我国体育学期刊通讯(信)作者著录情况分析

2023-11-22褚岩鸿

褚岩鸿,张 雷

(1.《天津体育学院学报》编辑部,天津 301617;2.国家体育总局 体育科学研究所,北京 100061;3.《中国体育科技》编辑部,北京 100061)

2018年5月30日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》[1],指出违背科研诚信要求的行为时有发生,应健全科研诚信工作机制,重整学术生态,加强学术伦理建设,从国家政策层面对科研诚信和学术伦理提出了要求。期刊,作为科研成果的发布平台,须按照相关政策、著录规则和编辑规范等的要求,对即将刊发的论文进行“学术不端行为”的把控。在日常工作中,经常会收到作者关于投稿、修改稿件、稿件刊发、稿件规范化等问题,较为常见的是询问关于通讯(信)作者、作者人数、作者排序等关于文章主要责任人的问题,其中通讯(信)作者是关注的热点和焦点。有研究提出[2],论文署名是一种“学院货币”,揭示出论文署名对于科研机构和高校科研人员的重要性。如,我国有部分科研机构将在国外期刊发表论文的通讯(信)作者认定为等同第一作者;北京大学、南京大学、中山大学等也有类似规定。这就导致关于通讯(信)作者的认定和标识越来越重要,与之相关的学术不端事件也时有发生,如,2017年百篇中国学者论文被国际期刊撤稿事件,通讯(信)作者愤怒声称自己在不知情的情况下“被署名”。

检索文献发现,通讯(信)作者的概念最早流行于美国的医学领域,在英文中有Corresponding Author、Correspondence Author和Correspondent Author三种表述,其中Corresponding Author最常见,直译为通讯(信)作者,是为了通讯(信)交流而特设的联络人员。学生作为第一作者发表论文,其导师自然成为通讯(信)作者。1979年,国际医学期刊编辑委员会(ICMJE)提出关于通讯(信)作者标注规范和功能解释的标准,并获得普遍认同。强调通讯(信)作者主要负责与编辑交流修改意见等,而且须标注姓名和通讯(信)地址。在我国,首次提出这一概念的是邹承鲁院士。1996年,他提出在论文中应当标识通讯(信)作者,目的在于与国际接轨,也为了体现论文来源课题的负责人。他还认为,通信作者通常是研究生导师或课题负责人,是在审稿人或读者发现论文问题时与之讨论的作者,是真正对论文能全面负责的作者。2003年,《医用生物力学》[3]首次使用通讯(信)作者署名,是首个标识的期刊,标志着通讯(信)作者在我国进入标注阶段,随后我国部分期刊建立通讯(信)作者制度,要求作者在稿件中标注通讯(信)作者[4]。

随着科学发展的跨学科性和综合性,多名作者共同合作、依托基金项目开展科研活动已是当前学术研究的主要模式。关于文章主要责任人、作者排序、通讯(信)作者标注等问题也日渐引起更多人的关注。通过查阅文献和部分期刊发现,目前国内通讯(信)作者标注的主要问题包括通讯作者和通信作者混用、标注不规范、著录格式不统一、位置标注不统一等,关于通讯(信)作者的责任、是否享有相应的知识产权等法律层面的问题也没有明确规定,如此问题易造成学术不端和著作权混乱。因此,有必要对论文通讯(信)作者的相关问题进行探讨,以期为科研诚信建设奠定基础。

1 “通讯(信)作者”的释义

关于通讯(信)作者的界定和标识标准,国内外相关法律和各类期刊协会均无界定,大部分界定和要求均是期刊出版行业内部的自我约束行为[5-6]。通讯(信)作者的概念最初始于医药类期刊,通过查阅发现目前关于通讯(信)作者的说明和探讨也多出自医药类、自然科学类期刊,认为“通讯(信)作者”是课题负责人、论文的责任者和联系人等。

《美国科学院院刊》(PNAS)在科学界具有很高声望,其明确将“通讯(信)作者”解释为除负责与论文有关的联络外,在实际操作中也意指该作者是该篇论文的保证人[7];LANCET、AJKD、AHJ等期刊的解释是:通讯(信)作者必须是文内作者之一,其作用仅限于有关稿件的通信联系;Nature等对通讯作者也有明确规定,就是负责处理一切与论文相关的事情。可见,国外期刊认为通讯(信)作者的主要身份为联系人、责任人。但国内观点认为,不能将通讯(信)作者简单理解为“联系人”,要重视其在文中的贡献[8]。这一观点逐渐演变为“通讯(信)作者等同于第一作者”,释义发生异化,导致出现按需列入、按社会关系列入和随机列入等多种形式的通讯(信)作者署名滥用现象[9]。

在我国,《中华儿科医学》是较早对通讯(信)作者进行定义的期刊,必须同时具备以下5个条件:对确定选题起主要作用者;对科研设计起重要作用者;参与论文撰写者;能够答疑读者问题者;能够对论文负全部责任者[10]。可见,这一限定并没有明确指出通讯(信)作者的具体身份,界定较为模糊,在实践中随意性较大。以“通讯(信)作者”为主题词在知网进行检索,获取部分期刊关于通讯(信)作者的启事、通知或说明,发现对通讯(信)作者进行明确限定的基本都是医药类期刊,如《实用医学杂志》《贵州医药》《中华普外科手术学杂志(电子版)》《中国临床解剖学杂志》《中国矫形外科杂志》《中华口腔医学杂志》《中国微创外科杂志》等,它们对通讯(信)作者的要求可以总结为以下3点:(1)既是论文的联系人,又是论文的责任人(或主要责任人);(2)课题的总负责人,承担课题的经费、设计;(3)在读硕士或博士研究生论文必须由其导师担任。也有期刊提出通讯(信)作者应该具有高级技术职称,或相对第一作者应具有更高的学术地位和专业水平,而且要对姓名、性别、年龄、学历、职称、职务、专业特长、联系电话和邮箱地址进行详细介绍,如《中国实验血液学杂志》《宁夏医科大学学报》《西南医科大学学报》《现代临床护理》《西部医学》等。学者们也针对通讯(信)作者进行了表述,如庞海波[11]提出,通讯(信)作者是对外联系人,多为论文课题的负责人,为论文确定研究方向,并进行具体指导;郝秀清[12]主张,导师或课题组组长标注为通信作者是合情合理的,也是必要的;何丽[13]指出,任何非高级职称的作者和研究生都不能成为通讯作者,往往指课题的总负责人、论文的学术指导人或导师、解答读者问询的对外联络人;王显苏等[14-15]指出,通讯(信)作者应由较高的职称和学术能力的资深作者担任。可见,期刊和学者们对通讯(信)作者的释义基本保持共识,也对其身份进行了更加具体的限定,主要可归纳为联系人、课题负责人、在读硕士或博士研究生的导师、具有高级职称。本文后续也将围绕这4个著录要求,对体育学期刊通讯(信)作者相关问题进行探讨。

2 体育学期刊通讯(信)作者的著录情况

在体育学期刊领域,关于通讯(信)作者的标识、界定、规范等存在较大的随意性,查阅后并未发现学科内有相关研究和讨论。本文对北大核心期刊目录要览(2020年版)(简称北核)收录的16个期刊2022年在中国知网发布的论文进行逐一查阅,发表时间范围为2022年1月1日—2022年12月31日,记录通讯(信)作者和第一作者的年龄、职称和学历,第一作者是否为在读硕士/博士研究生,以及论文是否有基金项目,第一作者标注为通讯(信)作者的不记录。截止数据搜集日2023年3月25日,《体育科学》第11~12期、《北京体育大学学报》第12期未在知网发布相关文章,故不在此次统计范围内。

2.1 称谓:通讯作者还是通信作者

查阅发现,16个体育学期刊中,使用“通信作者”的期刊有9个,分别是《体育科学》《北京体育大学学报》《上海体育学院学报》《中国体育科技》《西安体育学院学报》《成都体育学院学报》《体育学研究》《沈阳体育学院学报》和《首都体育学院学报》,其中《西安体育学院学报》只有1次使用了“通讯作者”,将其认定为笔误;使用“通讯作者”的期刊有6个,分别是《武汉体育学院学报》《体育与科学》《体育学刊》《体育文化导刊》《山东体育学院学报》和《天津体育学院学报》。《广州体育学院学报》是唯一将“通信作者”和“通讯作者”混合使用的期刊,且两种形式的标注无规律,或许是按照作者的意愿和习惯进行标注的。

查阅国内常用数据库发现,只有中国知网在检索条件中设置了“通讯作者”,中文社会科学引文索引(CSSCI)、万方数据知识服务平台和维普资讯中文期刊服务平台均未设置该检索条件。通讯作者还是通信作者,称谓的不统一,为文献的精准检索带来一定阻碍,如,在中国知网检索某教授作为通讯(信)作者的文章,如果期刊使用“通信作者”,检索条件将无法准确设置,进而影响文献的下载率、转载率和引用率。可见,期刊和数据库需要对通讯(信)作者的称谓达成共识,在提高学术出版规范的同时,能更好地为文献检索和文献传播提供助力。

2.2 通讯(信)作者的标注率

国内外研究均表明,若不明确标注,将默认第一作者为通讯(信)作者,这在国内外学术界和期刊界基本已经达成共识。通过查阅发现,《体育科学》和《中国体育科技》用“*”在作者署名处将第一作者标注为通信作者,并在作者简介部分采用“通讯作者简介”,而非“作者简介”或“第一作者简介”,其他期刊均未有相关标注。因此,本研究在统计标注率时,对《体育科学》和《中国体育科技》将第一作者标注为通信作者的方式未做记录,只统计通讯(信)作者非第一作者的情况。

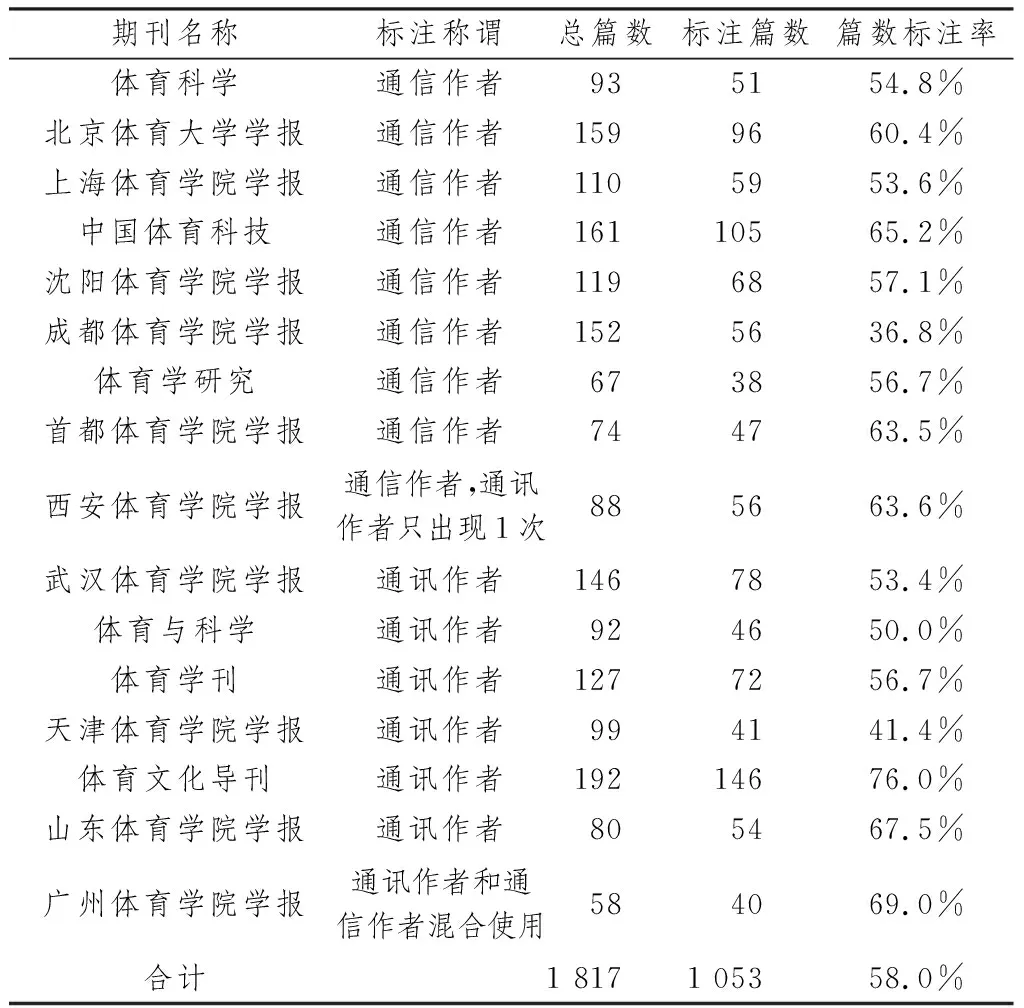

本研究将从学科内的期刊标注率、期刊中的篇数标注率两个方面对通讯(信)作者的标注率进行阐述。整理数据发现,北核收录的16个体育学期刊中,所有期刊均标注通讯(信)作者,期刊标注率达到100%;期刊中的篇数标注率最高的为《体育文化导刊》(76.0%),最低的为《成都体育学院学报》(36.8%),大部分期刊的篇数标注率在50.0%以上,只有《成都体育学院学报》(36.8%)和《天津体育学院学报》(41.4%)低于50.0%,16个期刊的平均篇数标注率为58.0%(见表1)。

表1 各期刊中通讯(信)作者著录篇数

郭婷婷等[16]对中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊(553种)和中国科学引文数据库(CSCD)期刊(887种)的通讯(信)作者标注情况调研发现,CSCD的期刊标注率为95.83%,CSSCI为30.74%;CSSCI收录的心理学、环境科学学科的期刊标注率为100%,而哲学、宗教学、外国文学、中国文学、艺术学、考古学和法学为0%。秦小川等[17]对国内外生物医学期刊的统计发现,国内通讯(信)作者的期刊标注率为65.82%,国外为59.90%;国内通讯(信)作者的篇数标注率为38.78%,国外为92.84%。对比可见,在期刊标注率和篇数标注率方面均没有较为一致的标注规律,体现出较大的随意性。

2.3 通讯(信)作者著录格式的规范性和著录要求的合理性分析

关于通讯(信)作者的标注,除了按照前文所阐述的释义和要求(联系人、课题负责人、在读硕士或博士研究生的导师、具有高级职称)对其身份进行审查外,还应对其是否显著标识、是否详细介绍等进行规范性说明。

查阅16个期刊发现,所有期刊只标注1位通讯(信)作者,或者默认第一作者为通讯(信)作者,未发现有期刊标注两个通讯(信)作者、责任作者、友情作者、名誉作者、共同通信作者、并列第一作者、同等贡献作者和共同第一作者等。其中,《体育科学》和《中国体育科技》采用“*”对通讯(信)作者进行显著标注,其他期刊未标注。张莉等[18]研究表明,著录作者时应在通讯作者右上角标注符号,如*等。可见,对通讯(信)作者进行显著标注是有必要的。访谈部分学者发现,若能对文章的通讯(信)作者进行显著标注,除了能快速判断出其身份外,也是对通讯(信)作者的认可和尊重。

陈捷等[19]认为,除了对第一作者的姓名、性别、出生日期、职称、职务、主要社会兼职和主要学术成就等进行详细介绍外,对通讯(信)作者的单位、地址、邮编、电话、传真、E-mail等也应该进行介绍,这有利于大型数据库的建立和对文献数据的交换、处理、检索、评价和利用,也有利于期刊(包括光盘版和网络版)规范化和标准化的提高。

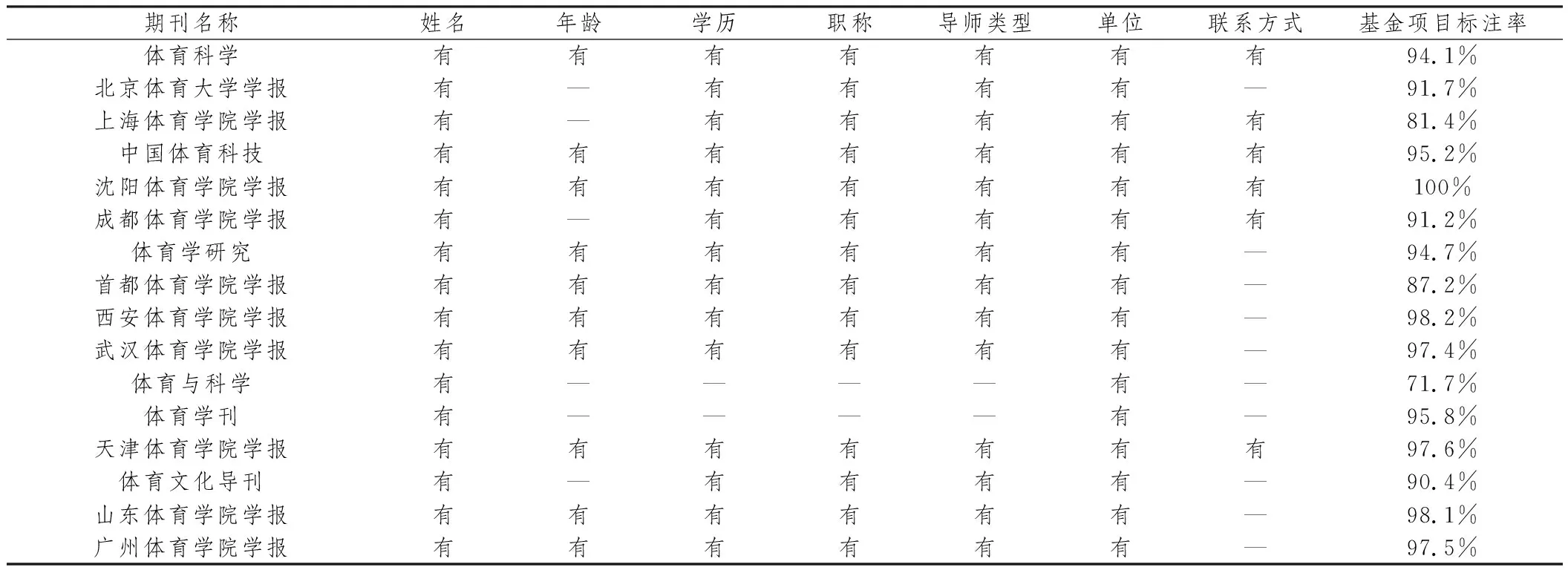

根据前文对通讯(信)作者的释义,其介绍内容也应包括年龄、学历和职称等。归纳起来,本研究认为对通讯(信)作者的介绍需包括的内容有姓名、年龄、学历、职称、是否为硕/博士生导师(导师类型)、单位、联系方式(电话/E-mail/传真/地址),据此查阅北核收录的16个体育学期刊的通讯(信)作者介绍情况,见表2。需要说明的是,所有期刊都注明了通讯(信)作者的姓名和单位,其中《体育与科学》《体育学刊》只注明了通讯(信)作者的姓名和单位,其他信息未标注;关于通讯(信)作者学历和导师类型的标注情况显示,大部分期刊只标注博士学历和博士生导师。

表2 各期刊中通讯(信)作者身份信息介绍内容

通讯(信)作者的提出,就是基于“联系人”的身份。但统计数据表明,10个期刊没有标注通讯(信)作者的电话、E-mail、传真和地址等详细联系方式,6个标注联系方式的期刊全部采用E-mail进行联系,其中较为特殊的是《沈阳体育学院学报》,其通信作者的介绍内容相比第一作者添加了E-mail地址,明确了通信作者的“联系”功能。可见,通讯(信)作者并未发挥其最基本的功能,这也是其功能异化后带来的结果。但作者本人所在编辑部,即使期刊显著标注通讯(信)作者的详细联系方式,但关于文章修改、信息完善和资料补充等工作,编辑首先与第一作者进行联系,只有与第一作者联系未果的情况下才会与通讯(信)作者进行联系沟通,通讯(信)作者“联系人”功能的发挥十分有限。

本文关于通讯(信)作者标注合理性的分析,以是否标注基金项目为基础,具体情况如下:(1)若标注通讯(信)作者的同时,标注基金项目,且通讯(信)作者的年龄、学历和职称与所标基金项目大致匹配,则认定合理;(2)若标注通讯(信)作者的同时,未标注基金项目,则根据通讯(信)作者和第一作者的信息,判断二者之间是否为师生关系或指导关系,如当第一作者为在读硕/博士研究生和在站博士后,通讯(信)作者为相应的硕/博士生导师,并结合其年龄、学历、职称和单位等,进行合理性判断;(3)若标注通讯(信)作者的同时,未标注基金项目,且无法判断师生关系和指导关系时,若通讯(信)作者具有相同研究领域的高级职称,认定标注合理。

数据显示,16个期刊中标注通讯(信)作者的基金项目标注率大部分在90%以上,其中《沈阳体育学院学报》达到了100%,《天津体育学院学报》《山东体育学院学报》《广州体育学院学报》和《西安体育学院学报》只有1篇文章的通讯(信)作者未标注基金项目。查阅发现,只有极个别通讯(信)作者信息与所标注基金项目级别不符,如通讯(信)作者无职称,学历为在读博士研究生,所标注项目为省部级,此时认定通讯(信)作者标注不合理。查阅未标注基金项目的通讯(信)作者信息时发现,大部分可通过文章内提供的信息,判断出通讯(信)作者与第一作者为师生关系或指导关系,其中较为特殊的情况是二者标注的单位不一致,这或许是因为导师为外聘或联合培养的缘故。在查阅过程中也发现,有个别文章中既没有标注基金项目,第一作者也非在读研究生或在站博士后,但其通讯(信)作者在相关领域具有较高声望或高级职称,亦或者第一作者和通讯(信)作者在同领域均具有高级职称,此种情况也认可通讯(信)作者的标注。在整个查阅过程中发现,绝大部分通讯(信)作者的标注都较为合理,且有据可循。但是,仍有少部分通讯(信)作者的标注不尽合理,如第一作者为知名教授学者,而通讯(信)作者则为在读博士研究生,且所标注的基金项目为校级项目,虽然通讯(信)作者的身份与基金项目的级别相符,但该标注明显不合理;第一作者为在读硕士研究生,而通讯(信)作者为在读博士研究生,且未标注任何基金项目;通讯(信)作者的学历、职称明显低于第一作者等。

综上所述,在查阅的16个期刊中,绝大部分通讯(信)作者的标注都是合理的,都是以基金项目为依托,且通讯(信)作者的相关信息与基金项目的级别较为符合;即使未标注基金项目,也可通过通讯(信)作者的信息对其身份进行判断,确认其是否与第一作者为师生关系或指导关系,这也表明大部分标注的通讯(信)作者都具有较高的学历和职称。

3 体育学期刊通讯(信)作者规范化发展的建议

金伟等[20-21]认为,我国科技期刊中通讯(信)作者的标注,应遵循国际惯例,还“通信作者”以“通信”本义,科学、合理、规范地进行标注,减少因通讯(信)作者的歧义带来的负面影响。

结合前文所述,体育学期刊的通讯(信)作者期刊标注率达到100%,说明在体育学领域不论是编辑部还是学者都对标注通讯(信)作者持肯定态度。通过对基金项目标注率的统计和对通讯(信)作者身份的判断,可以肯定的是目前体育学期刊通讯(信)作者的标注是较为合理的,对通讯(信)作者身份的要求基本达成共识,主要是课题负责人、指导老师或合作导师,以及与第一作者相比具有同领域高级职称。问题主要表现为通讯(信)作者信息 的表述不规范:(1)“通讯作者”和“通信作者”的称谓不统一,有9个期刊采用“通信作者”,有6个期刊采用“通讯作者”,1个期刊“通讯作者”和“通信作者”混合使用;(2)除了《体育科学》和《中国体育科技》,其余14个期刊未在作者署名处采用特殊符号(如*等)对通讯(信)作者进行显著标注;(3)通讯(信)作者身份信息的著录内容不统一,有期刊只介绍了姓名和单位,其他关于其身份的判断都无从可知。

目前,国内外对于通讯(信)作者的署名要求和著录规则尚没有统一的依据或准则,更没有法律方面的界定,更多的只是出版行业内部的一种自我约束行为。针对上述通讯(信)作者的著录不规范问题,建议期刊管理部门和期刊协会等在制定相关制度和规范时,对其具体称谓、标注形式和著录格式进行标准化和规范化统一。首先明确是“通讯作者”还是“通信作者”,也有学者[4]建议将通讯(信)作者改为“责任作者”,是否具有科学性和合理性,还需要进一步讨论和论证。根据前文对通讯(信)作者释义的阐释,编辑部在刊发论文时务必按照著录要求对其身份进行核对。其次,按照《体育科学》和《中国体育科技》的标注形式,对通讯(信)作者在作者署名处用*号进行显著标志;若不指定通讯(信)作者,默认第一作者为通讯(信)作者时则不显著标注。最后,参考国内外其他学科对通讯(信)作者的著录内容,建议应在体育学科内统一其著录规范,具体内容应包括姓名、年龄、学历、职称、导师类型、单位、研究领域和联系方式。尤其是联系方式,必须明确著录,以确保通讯(信)作者基础功能的发挥。若第一作者为在读硕士研究生,则需注明通讯(信)作者是否为硕士生导师;明确注明通讯(信)作者的学历,不论是硕士还是博士。

4 结 论

(1)查阅国内外学者关于通讯(信)作者著录要求的相关文献以及期刊出版社等相关要求,将通讯(信)作者的身份和功能主要归纳为联系人、课题负责人、在读硕士或博士研究生的导师、具有高级职称4个方面。

(2)北核收录的16个体育学期刊中,所有期刊只标注1位通讯(信)作者,或者默认第一作者为通讯(信)作者,未发现标注两个通讯(信)作者、责任作者、友情作者、名誉作者、共同通信作者、并列第一作者、同等贡献作者和共同第一作者等情况。通讯(信)作者的期刊标注率达到100%;篇数标注率最高为《体育文化导刊》(76.0%),最低为《成都体育学院学报》(36.8%),且只有《成都体育学院学报》(36.8%)和《天津体育学院学报》(41.4%)低于50.0%,16个期刊的平均篇数标注率为58.0%。其中,《体育科学》和《中国体育科技》采用“*”对通讯(信)作者在作者署名处进行显著标注,且第一作者为通讯(信)作者时也显著标注,其他期刊未标注。

(3)北核收录的16个体育学期刊中,使用“通信作者”的期刊有9个:《体育科学》《北京体育大学学报》《上海体育学院学报》《中国体育科技》《西安体育学院学报》《成都体育学院学报》《体育学研究》《沈阳体育学院学报》和《首都体育学院学报》;使用“通讯作者”的有6个:《武汉体育学院学报》《体育与科学》《体育学刊》《体育文化导刊》《山东体育学院学报》和《天津体育学院学报》;《广州体育学院学报》将“通信作者”和“通讯作者”混合使用。国内常用数据库中,只有中国知网在检索条件中设置了“通讯作者”,中文社会科学引文索引(CSSCI)、万方数据知识服务平台和维普资讯中文期刊服务平台均未设置该检索条件。

(4)北核收录的16个体育学期刊中,标注通讯(信)作者的项目标注率大部分在90%以上,《沈阳体育学院学报》达到100%。结合项目标注率和通讯(信)作者著录信息,可判定目前体育学期刊通讯(信)作者的标注是较为合理的,但其中也存在个别不合理现象。关于通讯(信)作者的著录信息方面,各期刊之间缺乏共识,有10个期刊未标注通讯(信)作者的联系方式,年龄、学历、职称和导师类型的著录也表现出一定的随意性。