企业技术创新合作网络的结构及其演化

2023-11-21熊文王岳华孙翊

熊文 王岳华 孙翊

摘 要:企业技术创新能力是实现高质量发展的关键基石。标准作为企业技术创新能力的一类直接载体和重要表现,在产业发展过程中起到不可替代的作用。企业在参与标准研制过程中的合作创新是其获取知识、提高技术创新能力的重要途径,由此形成的企业技术创新网络对于信息和创新的扩散、技术和知识的交流非常重要。本文基于1978-2018年制造业领域相关的国家标准数据,利用社会网络分析方法研究制造业技术标准合作网络的结构及演化过程。分析结果表明:制造业技术标准发展迅速,越来越重视合作研制;企业参与制造业技术标准的积极性显著提高,在合作网络中的作用与地位越来越突出;合作网络规模扩张迅速,以企业间网络为主,与其他类型主体的合作较少;制造业技术标准合作网络的地区差异明显,以北上广等一线城市及沿海省份居多;不同标准类型的合作网络存在差异,强制性标准合作网络发展较为成熟,企业的主体地位明显,推荐性标准网络相对稀疏,科研院所发挥主要作用。

关键词:制造业技术标准,合作网络,社会网络分析,中心度

DOI编码:10.3969/j.issn.1674-5698.2023.01.001

1 引 言

中国制造业已跨过高速增长期进入高质量发展阶段,即从做大规模提升效益增长阶段进入提高技术创新能力提升效益增长阶段。企业技术创新能力是其生存、发展和壮大的根本。《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出要深入实施制造强国战略,提升制造业的核心竞争力。提高国家制造业的创新能力,就要完善以企业为主体、市场为导向、政产学研用相結合的制造业创新体系,坚持创新驱动发展,坚持创新在我国现代化建设中的核心地位,实现这个目标的关键之一是提升企业技术创新能力。另一方面,由于制造业市场环境及产品需求的迅速变化,单个企业无法掌握所需的全部创新资源。技术创新是一个复杂的过程,仅依靠企业内部创新已经不能满足技术创新能力提升的需求,行为主体通过相互交流和沟通以获得所需的信息、知识和资源等,也就产生了企业技术创新网络[1]。在企业技术创新网络中,企业创新所需知识要素必要求突破单个组织边界,实现在创新网络中有序、高效流动,以弥补单个组织创新知识资源欠缺,实现各组织间创新知识资源有机耦合,从而为企业技术或产品创新奠定知识基础[2]。

论文、专利和标准等3类知识都是企业等各类主体技术创新的要素和产出。但值得注意的是,论文用来衡量企业技术创新的能力不太直观,专利具有排他性产权,而标准在汇集技术诀窍和知识的同时,由于不具有排他性产权,可以带来显著的知识和技术外溢效应[3- 4]。虽然有观点认为标准既可以对创新起促进作用,也可以制约创新[5],但总体来说,标准促进了知识学习以及创新过程中的知识溢出,对创新具有积极作用。尤其对企业来说,标准在知识传播、研究开发、生产、营销和联系阶段均可以通过不同方式促进企业技术创新能力的提高[6]。考虑到3种知识与生产结合的紧密程度以及行业应用广度,可以认为标准是企业技术创新能力的一类直接载体和重要表现。

技术标准的制定是多主体共同参与的过程,并体现出社会网络的形成与演变特点,技术标准化过程中的信息交换、集体行动和任务协同需组织间网络的支持[ 7 ]。网络结构是一个重要影响因素,标准竞争和效果受到网络拓扑结构和密度等网络效应的影响[8 -9]。邹思明等[10]研究指出关系广度更能发挥参与者在网络中的先发优势,并用汽车产业合作网络实证参与者关系广度越大,作为桥梁的机会越大,在网络中控制能力越强。在标准合作网络中,不同类型的标准制定主体发挥的作用不同[11]。根据标准化活动参与主体的功能不同,具有创新要素的企业、高校与科研院所是标准技术研发的主体,具有支持要素的政府、标准化组织与行业协会起着管理、指导与协调作用[12]。适宜的标准合作网络能够促进知识共享与传播,推动高质量标准形成并进而推动行业发展[11]。

目前,关于标准的合作网络研究较少,一般集中在某一行业或领域的某一类型标准,如:旅游业标准起草单位合作网络研究[13],数字经济领域的国家标准[11]以及信息与通信技术行业的团体标准合作网络研究[14],对于制造业标准的研究大多在宏观上的发展战略等,而且绝大多数的国家标准合作网络研究均没有针对强制性标准和推荐性标准的区分,两种标准在范围和约束力等方面要求均不相同,有必要进行异质性分析。基于此,本文利用社会网络分析等方法分析制造业强制性标准和推荐性标准的研制机构合作网络结构和演化规律,探究企业等各主体在合作网络中发挥的作用,为完善制造业创新体系和加强制造业标准体系的建设提供理论支撑,以促进制造业高标准的产出以及制造业高质量的发展。

2 制造业技术标准研制机构合作的统计分析

2.1 数据获取与预处理

本文从中国标准在线服务网、地方标准信息平台获取截至2 018年中国国家标准、行业标准和地方标准等相关数据,涵盖基础信息、实施状况、标准状态、起草单位等相关指标。共获取国家标准51,872条,其中强制性标准5,031条,推荐性标准46,841条。本文参考中国制造业行业分类与中国标准分类映射[15],筛选出制造业国家标准4,514条,其中制造业强制性标准364条,制造业推荐性标准4,150条。本文通过对获取的制造业技术标准的起草单位相关信息进行分析处理得到制造业技术标准的研制机构合作矩阵。对于机构名称变更问题及同一机构在不同标准中标示不一致等问题,本文参考寇宗来等[16]的处理方法将机构名称进行统一。

2.2 制造业技术标准研制机构的合作情况

在研究科研合作时常用的两个指标分别是合作度和合作率,这两个指标能够反映出论文作者合作智能发挥的程度,其数值越高,就说明合作智能发挥越充分[17]。本文将其应用到参与制造业技术标准研制机构合作方面,构建机构合作度和机构合作率两个指标,具体定义见公式1和公式2。

机构合作度=研制机构总数/标准总数 (1)

机构合作率=研制机构合作标准数/标准总数×100% ( 2)

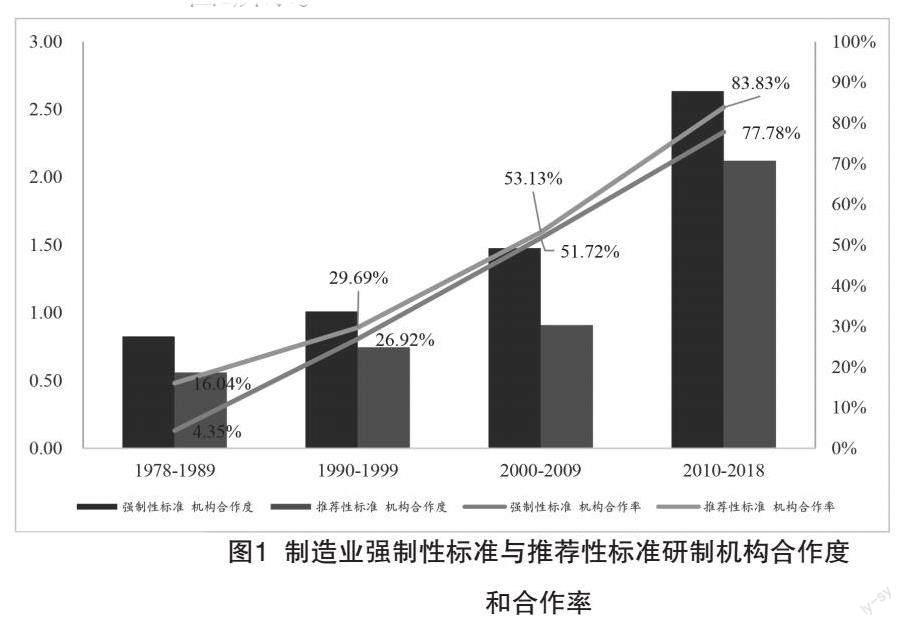

根据公式1和公式2的定义可以看出,机构合作度是指制造业强制性(推荐性)标准的平均研制机构数,即平均一条标准由多少个机构起草,该指标反映了制造业强制性(推荐性)标准研制机构合作的深度;机构合作率是指研制机构合作起草标准的占比,即在所有制造业强制性(推荐性)标准中,有多少条标准是由研制机构合作完成的,该指标反映了制造业强制性(推荐性)标准研制机构合作的广度。为了进一步分析中国制造业技术标准机构合作网络的演化规律,将时间分为4个阶段。为统一表述,本文将时间段划分为1978-1989年、1990-1999年、2000-2009年、2010-2018年,具体统计情况如图1所示。

从图1可以看出,制造业强制性标准和推荐性标准的合作度和合作率一直呈上升态势,到了2010-2018年,两种制造业技术标准的机构合作度均大于

1,机构合作率也达到了75%以上,说明制造业技术

标准的产出越来越需要机构合作,也越来越重视机构之间的合作。制造业强制性标准的机构合作深度相对较强,一条标准由平均不到1个机构研制到后期平均2.63个机构研制,而推荐性标准的机构合作广度较高,由前期仅有16.04%的推荐性标准是合作研制,到后期83.83%的推荐性标准均为机构合作研制产出,说明制造业技术标准尤其是强制性标准对机构合作研制要求越来越高,稳定和紧密的合作关系更利于各类主体之间交流技术知识,制造业技术标准的研制越来越需要更多技术知识的交流和创新,需要更多机构之间进行交流合作。

为了进一步分析制造业技术标准研制机构的合作网络情况,本文引入指标平均合作强度,平均合作强度=合作连接数/机构总数[17]。合作连接数为合作网络中实际存在的连接数。最终结果见表1。

表1中结果显示,制造业强制性标准的机构数量和合作连接数呈上升再下降的趋势,但其平均合作强度从0.0526一直上升至4.4518。制造业推荐性标准的机构数量和合作连接数一直呈上升趋势,其平均合作强度从0.7360一直上升至12.7433。总体来看,两种制造业技术标准合作网络中的机构数量基本呈逐渐增加趋势,机构之间的合作更加密切和频繁,合作强度不断增加。制造业强制性标准的机构数和合作连接数远小于推荐性标准,后期的平均合作强度也远小于推荐性标准,可能是因为强制性标准一般内容规定比较严苛且需要强制执行,限制性较大,所以对标准产出要求较高,愿意且能够参与其中的机构较少,而推荐性标准内容规定相对灵活、通用性强、覆盖面大,也就意味着有更多类型和行业的机构可以有机会参与到标准研制工作中,所产出的标准种类和涉及行业范围更广,一定程度上也促进制造业全行业的发展。

3 制造业技术标准研制机构合作网络的演化分析

为了进一步分析制造业技术标准研制机构的具体合作情况,本文利用社会网络分析的方法对两种标准的合作网络情况及演化规律进行分析,探究制造业技术标准的合作网络紧密程度、连通性的变化情况及整体网络的核心边缘结构。

本文通过检索整理出所有机构所属省份,并根据机构名称特征将所有机构分为四类主体,分别为企业、科研院所、高校和政府单位。通过统计可以得出,不同主体的数量和占比变化巨大,尤其是企业和科研院所。在制造业强制性标准中,科研院所前期占比为63.16%,企业占比仅为15.79%,后期企业占比上升至65.06%,科研院所占比降至15.06%;在制造业推荐性标准中,企业和科研院所占比前期均在40%左右,后期企业占比上升至72.68%,科研院所占比下降至11.13%,企业在数量上逐渐代替科研院所占据主体地位。本文对制造业技术标准的研制机构进行分类,研究不同主体之间的合作情况,对制造业技术标准研制机构合作网络有更细致的了解。

3.1 制造业技术标准研制机构整体合作网络情况

3.1.1 整体合作网络情况

本文关注制造业技术标准合作网络的3个整体属性分析指标,分别为网络密度、聚类系数和核心边缘分析,具体指标及含义见表2。

通过Ucinet软件可以计算4个时间段两种制造业技术标准合作网络的网络密度和聚类系数,具体结果见表3。

由表3结果可知,制造业强制性标准合作网络的网络密度和聚类系数基本呈上升趋势,说明该合作网络越来越紧凑,各机构之间的合作和联系更为紧密,资源和人才等都更能够被合理调配,为制造业技术标准的高质量产出服务,而网络连通性的逐渐提高意味着资源、技术和知识在不同类型的主体之间能够更方便快捷地传递,提供更多合作和创新的可能性,从而为提高技术创新能力提供优质条件,更利于标准的高质量产出。推荐性标准合作网络的网络密度基本处于下降趋势,聚类系数也基本上一直低于强制性标准,说明在整体上来看,制造业推荐性标准的网络越来越稀疏,各机构之间合作关系较弱,信息和知识传递的路径较少,导致无论是机构之间的合作质量和合作可能性都大大降低,这可能对制造业推荐性标准的产出质量有负面影响。

值得注意的是,推荐性标准合作网络的紧密性和连通性低于强制性标准,但平均合作强度在后期远高于强制性标准,而这种情况很可能是因为推荐性标准的特性导致参与研制的准入门槛低,以致机构的合作数量和合作次数远高于强制性标准。实际上推荐性标准机构合作的紧密程度、合作质量以及各个机构之间技术知识的交流程度仍有较大提升空间。

3.1.2 核心-边缘分析

本文采用Ucinet软件估计出各机构的核心度,从而对合作网络中各个机构的地位有一个量化的认识。根据核心度计算结果,本文将核心度大于0.01的机构定义为核心机构,核心度小于0.01的定义为边缘机构[17]。

根据核心-边缘分析结果显示,在制造业强制性标准合作网络中,1978-1989年核心机构仅有2个,分别为化学工业部上海化工研究院(0.707)和吉林化学工业公司化肥厂(0.707);1990-1999年有16个核心机构,2000-2009年有29个核心机构,2010-2018年有46个核心机构,3个时间段的核心機构具体合作情况如图2所示。

图2中连线的粗细代表该线连接的两个核心机构之间合作频次的高低,点的大小代表其度数中心度的高低。交通部标准计量研究所为1990-1999年的整体网络的核心,2000-200年以中国家用电器研究院、博西华电器(江苏)有限公司和宁波辰佳电器有限公司为核心,2010-2018年以机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、西南大学和宁夏银星能源股份吴忠仪表公司为核心。通过3张图可以看出,制造业强制性标准的核心机构合作网络联系越来越紧密,机构数量和主体类型逐渐增加,说明制造业强制性标准的合作网络逐渐扩大。合作网络由原来的单核心逐渐向多核心发展,这对制造业强制性标准有一定促进作用,因为标准制定核心机构的单一性会影响到成员参与标准制定的深度,使制造业标准的产出目的更多地局限于形式上的意义,而不是标准推动技术扩散和持续创新的核心本质,以及可能增加标准与市场脱轨的风险[14]。本文进一步对核心机构的主体类型进行整理分析,结果见表4。

从表4可以看出,核心机构中企业数量增长很快,到2010-2018年,75%的核心机构都是企业,说明企业不仅参与积极性很高,在数量上占据主体优势,而且在整体网络也发挥着核心主体的重要作用。另外,本文还对核心机构的所属省份进行分析,发现核心机构主要在北上广一线城市及江苏、浙江等沿海省份,在2010-2018年开始逐渐向内陆省份如重庆扩展,以重庆的西南大学为主。由于中国经济发展的区域差异在一定程度上反映了不同地区创新主体建设差异[19],所以在强制性标准核心机构的空间演化中,可以看出核心机构同样集中在一线城市和东部沿海等经济发展迅速的省份。

在制造业推荐性标准合作网络中,根据核心-边缘分析计算结果,1978-1989年仅有4个核心机构,分别为本钢公司一钢厂(0.638)、内蒙古电子计算中心(0.637)、杭州电子管厂(0.387)、轻工业部甘蔗糖业科学研究所(0.193);1990-1999年核心机构有31个,虽然核心机构数量较多,但孤立点较多,并没有形成成型的网络;2 0 0 0 -2 0 0 9 年核心机构仅有1个,为中国电子技术标准化研究院(0.999);2010-2018年核心机构仅有2个,为西南大学(1)和机械工业仪器仪表综合技术经济研究所(0.027)。从核心边缘分析来看,制造业推荐性标准的合作网络是由多核心逐渐向单核心转变,从前期由企业和科研院所为核心机构,到后期以科研院所或高校为绝对核心,这说明整体合作网络相对稀疏,核心机构之间没有进行合作来拉动整体网络的发展,这与前文结论相呼应,即制造业推荐性标准的合作网络相对不成熟,企业也并没有发挥其应有的技术创新主体作用。

3.2 制造业技术标准研制主体之间的合作情况

合作创新时企业从外部获取研发资源、保持竞争优势的重要手段[20]。根据前文分析,企业的数量在合作网络中逐渐增加,企业会越来越倾向于与其他主体进行合作研制制造业技术标准。本文参考Estades and Ramani[21]的分析方法,通过统计企业内部及与政府单位、科研院所、高校的合作单位数量及合作次数,对企业的企业间网络、政府网络、科研网络、高校网络的情况进行分析(见表5)。

在制造业强制性标准合作网络中,1978-1989年仅有企业与科研院所的一次合作;其余3个时间段中,企业间网络的单位数量相较于其他3类是最多的,合作次数逐渐增加,说明企业间合作网络规模不断扩大。科研网络的机构数量增长较少,但平均合作强度较高,这说明企业与科研院所的合作是紧密的。政府网络的机构数量和合作次数在2000-20 09年最多,而近期数量减少,说明政府单位对参与强制性标准积极性有所下降。高校网络在2000年开始出现,机构数量和合作次数都是最低的,说明高校网络的整体合作较弱。另外,本文还整理了各类主体的所属省份,企业间网络的主要省份从广东扩展到北京、广东、上海、江苏、浙江等一线城市及东部沿海省份;科研网络主要集中在北京,后期上海参与数量有一定增加;政府网络的主要省份从北京、江苏扩展到北京、广东、浙江、江苏、上海等经济发展水平较高的省份;高校网络的合作未呈现明显的聚集状态,但在2010-2018年,位于重庆的西南大学与企业合作高达36次,远高于其他高校如:浙江大学、东北大学等。

在制造业推荐性标准合作网络中,前两个时间段企业间网络及科研网络在机构数量及合作次数较为持平,但科研网络的合作次数较高,合作比较紧密。后两个时间段中,4类网络的机构合作数量及合作次数都明显提高,其中企业间网络合作增长最为明显,其次是科研网络,高校网络的合作增长相对较少,但相对于强制性标准增长也是十分显著的。从各类主体的所属省份来看,企业间网络从前期集中在北京、上海,逐渐扩展到北京、广东、江苏、上海、浙江、山东等一线城市及东部沿海省份;科研网络和政府网络主要集中在北京,其余如:浙江、上海、广东等东部沿海省份合作数量稍多,但远低于北京;高校网络主体以西南大学为代表,在2010-2018年合作次数高达484次,但从省份分布来说以北京高校为主。

通过以上分析可以看出,制造业技术标准的合作网络主要以企业间网络为主,其他3類网络的机构数量及合作次数较少,可能是因为企业之间进行合作的沟通成本较小使得企业倾向于内部合作,但这种封闭式的内部合作由于缺乏异质性知识的交流和沟通,不利于企业提高自身技术创新能力。企业与科研院所和高校的合作较少侧面反映了科研院所和高校与企业对接较少,研究成果转化率低,无法将理论性较强的成果转化为能够获得收益的创新产出,仍存在科技与经济“两张皮”的现象。企业与政府单位之间的合作关系较弱则意味着政府在整体的合作网络中并没有发挥其宏观的引导及调控作用。从空间分布上,企业间网络及政府网络多集中在北上广等一线城市及东部沿海省份,科研网络主要集中在北京,而高校网络的合作目前以重庆的西南大学和北京高校为主,究其原因可能是经济发展水平较高,科技人才相对集中,促进经济相对发达的省份各主体积极参与到制造业技术标准的制定中,这也侧面反映我国参与研制制造业技术标准的机构在空间上的演化与经济发展的空间扩展有一定相似度,而且人才、资金、技术及政策的集聚是提高制造业技术标准质量及企业技术创新能力的必要条件。

4 制造业技术标准个体节点合作的演化分析

4.1 个体网络结构演化分析

本文利用度值和单位权这两个网络结构指标,来分析个体网络结构的演化规律[22]。度值是指与节点直接相连的其他组织数量,度值越大,则节点所在网络中的位置越重要,掌握的知识资源越丰富。单位权表示节点连接的平均权重,权重越大说明节点与其他组织间的合作关系越稳固;其中,单位权=联接次数/度值。在合作网络中,度值衡量研制机构合作的“广度”,单位权衡量研制机构合作的“深度”。因此,通过构建“广度-深度”二维矩阵,能够较好反映合作网络中节点分布情况。由于在合作网络中企业的数量占据主体地位,在图中把企业及其他3类主体区分标注,圆形代表企业节点,三角形代表其他3类主体节点。

制造业强制性标准的合作网络节点分布情况如图3所示。由于1978-1989年仅有化学工业部上海化工研究院和吉林化学工业公司化肥厂之间的一次合作,所以省略该时间段的节点分布图。图3(a)(b)(c)分别为1990-1999年、20 0 0-20 09年、2010-2018年的节点分布情况。图3(a)中可看出,标准合作的总量较少,大部分节点的合作广度和深度都较低,说明在1990-1999年,网络处于形成阶段。2000-2009年,大部分节点处于低广度-低深度区域,但节点数量增加,说明网络正在迅速扩张,部分节点处在低广度-高深度区域,如:国家家用电器质量监督检验中心、国家饮食服务机械质量监督检验中心、无锡小天鹅股份有限公司、青岛海尔洗衣机有限公司、杭州商学院等,说明在这个阶段,部分企业与政府单位及高校之间形成了比较稳固的合作关系;此外,还有一些节点处于高广度-低深度区域,如:中国家用电器研究院和广州电器科学研究院。2010-2018年,大部分节点仍处于低广度-低深度区域,但部分节点处于高广度-低深度区域,如:中国汽车技术研究中心、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、西南大学、福建上润精密仪器有限公司、宁夏银星能源股份吴忠仪表公司,说明部分企业与科研院所、高校开展广泛合作,获取不同类型的资源渠道来提升自身技术创新能力。总体来看,各节点的深度较之前有所降低,但广度有所提高,企业节点数量和广度也显著增加,可能是因为在整体合作网络规模扩大的情况下,合作节点显著增加导致部分合作分散,企业节点扩大合作范围,通过广泛合作以获取更多异质性知识,导致合作深度相对下降。

制造业推荐性标准的合作网络节点分布情况如图4所示。1978-1989年,节点数量较少,大部分节点仍处于低广度-低深度区域,说明合作网络处于形成阶段;个别点处于低广度-高深度区域或高广度-低深度区域,如:上海光学仪器研究所和冶金工业部情报标准研究总所,说明在这段时间科研院所发挥较强作用,谋求广泛的合作及稳定的合作关系。1990-1999年,节点数量增长,说明合作网络处于快速扩张阶段,但大部分节点仍处于低广度-低深度区域;部分节点处于低广度-高深度区域,如:779厂和机械电子工业部电子标准化研究所,说明企业逐渐与科研院所建立稳定的合作关系,但部分科研院所节点如:电子工业部标准化研究所和中国标准化与信息分类编码研究所处于高广度-低深度区域,说明在此时间段主要由科研院所联接网络各节点进行标准研制。2000-2009年,节点呈差异化分布,数量显著增加,节点的广度和深度明显增加,但大部分节点之间联系与合作相对薄弱;部分节点处于低广度-高深度区域,如:昆山市世名科技开发公司、中国造纸协会标准化专业委员会和上海理工大学,这说明部分企业、高校和政府单位的合作关系更加稳定。2010-2018年,节点数量再次显著增加且向高深度-高广度区域扩展,说明整个合作网络仍处于迅速扩张阶段,节点的广度和深度进一步增加;部分节点处于低广度-高深度区域,以彩虹公司与信息产业部专用材料质量监督检验中心等为代表;部分节点处于高广度-低深度区域,以中国电子技术标准化研究院为代表。总体来看,制造业推荐性标准的节点增长速度显著高于强制性标准,且相对来说在深度和广度上均衡提高,说明推荐性标准的研制机构在合作范围和合作质量上都比较重视,参与积极性要高于强制性标准。

总之,两种制造业技术标准合作网络的个体网络结构演化都呈现迅速扩张的态势,但均没有出现高广度-高深度的重要节点。强制性标准中节点数量、大部分节点的广度和深度小于推荐性标准合作网络,一些具有较高广度或深度的代表性节点涉及各类主体,且企业类型节点较多,说明在强制性标准的研制工作中,企业正在逐渐发挥自己的主体作用,其他主体也起到了应有的支撑和辅助作用,合作网络比较成熟,制造业强制性标准体系比较完善;推荐性标准中代表性节点大多数是科研院所,企业的主体地位不明显。从企业角度来看,强制性标准中企业节点更倾向于高广度发展,谋求更广泛的合作,通过与更多机构的交流获取异质性资源以引发技术创新行为,从而提升自身技术创新能力;推荐性标准中企业节点更倾向于高深度發展,与其他节点形成长期稳定的合作关系,有益于企业的长期研发创新战略。

4.2 网络个体中心性演化分析

通过之前的分析可以看出,每个个体节点在合作深度和广度上区别明显,不同类型的主体在数量和合作次数上差距很大,在合作网络中所起到的作用也不相同。为了进一步分析各类主体发挥的不同作用,本文采用了度数中心度、中间中心度、接近中心度这3个中心性指标来衡量个体的重要性,3个指标分别反映了网络中个体与其他节点的联系能力、控制其他节点的能力和不受其他节点控制的能力。本文对制造业两种标准的各个研制机构计算3个指标并进行排序,分别统计前15名、前30名、前50名和前50%在不同时间段4类主体的占比情况,研究不同主体在制造业技术标准合作网络发展中的作用变化。

4.2.1 度数中心度

本文将各个机构的度数中心度进行降序排列,分别统计两种标准不同时间段各类主体的占比,具体统计情况如图5所示。

由图5可以看出,对于强制性标准,前期排名靠前的主体主要为科研院所,后期企业各指标尤其是前15名的占比不断增加,直至2010-2018年企业的各种统计指标均超过60%,说明在合作网络中联系能力较强的主体由科研院所逐渐转变为企业;对于推荐性标准,前期也以科研院所为主,后期虽然整体上企业数量及占比明显增加,但在前15名和前30名等发挥主要联系作用的主体仍为科研院所。

通过以上分析可以看出,企业在两种制造业技术标准合作网络中逐渐占据主要位置,参与积极性不断提高,能够有效联系各类主体进行合作,近期企业各个指标的占比远高于其他3类主体,就意味着在合作网络中企业占据了有利位置,具有较强的话语权,通过较强的联系能力在信息知识等价值传递过程中提升自身的创新绩效,不仅能够促进各主体之间的合作,还能够使整体网络的技术创新能力得到整体提升,为制造业技术标准带来正的外部性[23]。但值得注意的是在推荐性标准中,联系能力较强的企业较少,科研院所仍发挥重要联系作用,企业应该积极主动与科研院所进行合作,从而将科研院所的理论成果转化为自身实际收益。政府单位所起到的联系作用呈上升再下降的态势,虽然一定程度上体现了現在推行将政府单一供给转变为政府主导制定的标准和市场自主制定的标准共同构成的新型标准体系的政策,但从占比上来看,政府的宏观引导和调控作用有所减弱。高校的联系作用刚刚凸显,尤其在2006年的高校专业结构调整后,高校在整体网络尤其是推荐性标准中高度数中心度占比增加明显,潜力巨大。

4.2.2 中间中心度

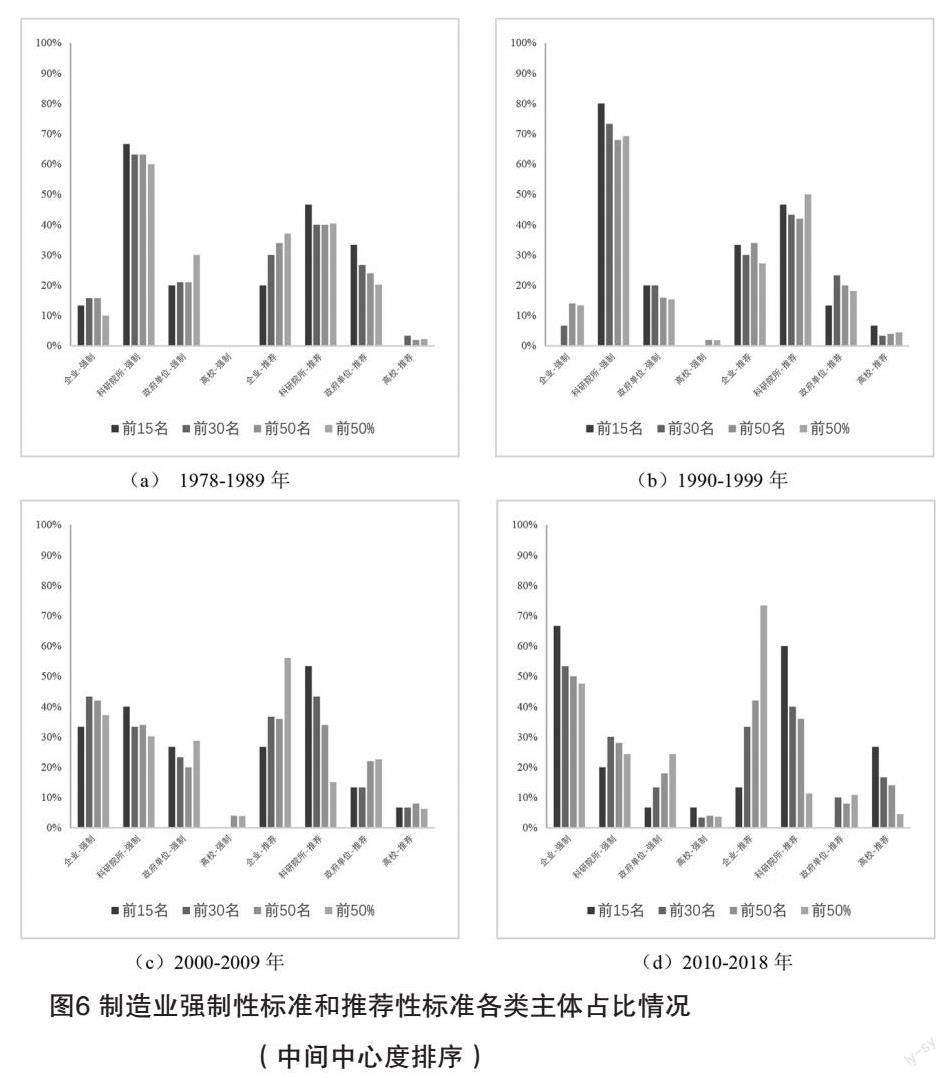

本文将各个机构的中间中心度进行降序排列,分别统计两种标准不同时间段各类主体的占比,具体统计情况如图6所示。

由图6可知,对于强制性标准,前期控制其他节点较强的机构也以科研院所为主,后期企业、科研院所和政府单位占比相对均衡,直到2010-2018年,企业占据主要地位,控制其他节点的能力显著提高;对于推荐性标准,前期企业、科研院所和政府单位的占比差距不大,科研院所稍高于其他两类,后期企业在前50%的占比显著增加,说明企业数量增长极快,但科研院所在前15名和前30名的占比仍高于企业,说明科研院所控制其他节点的能力仍很强。另外,高校在前15名中的占比显著提高,甚至在2010-2018年超过了企业,说明高校在合作网络中控制其他节点的能力不容小觑。

通过以上分析可以看出,企业在合作网络中控制其他节点的能力增强,高中间中心度的企业占比越高,就越能够通过控制其他节点来控制资源流向,利用这种优势掌握更多优质资源提高自身技术创新能力。但相对来说,企业在强制性标准中控制其他节点的能力更强,在推荐性标准中仍以科研院所为主。政府单位控制其他节点的能力逐渐降低,高校控制其他节点的能力显著提高,同样说明了政府在合作网络中宏观调控作用的减弱和高校的强势崛起。

4.2.3 接近中心度

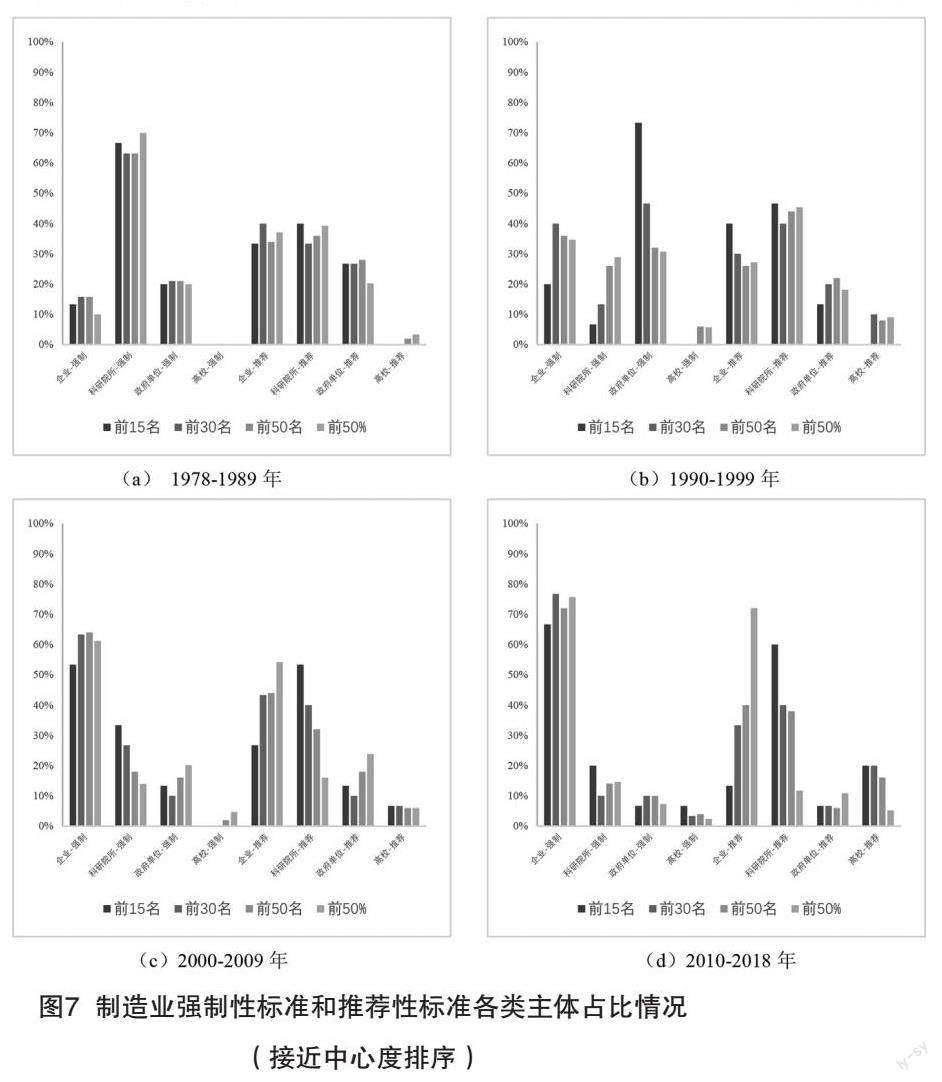

本文将各个机构的接近中心度进行降序排列,分别统计两种标准不同时间段各类主体的占比,具体统计情况如图7所示。

由图7可看出,对于强制性标准,前期不受其他节点控制较强的机构以科研院所为主,而在1990-1999年前15名有11个政府单位,但后两个时间段中企业各指标占比显著提高。对于推荐性标准,前期企业、科研院所和政府单位各指标占比相对均衡,后期企业在前50%的占比显著增加,但前15名占比甚至低于高校,科研院所在前15名占比远高于企业,说明在推荐性标准合作网络中,科研院所不受其他节点控制的能力相对来说强于其他3类主体。

通过以上分析可以看出,企业在合作网络中不受其他节点控制的能力增强,且这种能力在强制性标准中体现更明显,说明在整体网络规模迅速扩张的情况下,由于企业具有较强的不受其他节点控制的能力,不受大量新进入节点的影响,继续稳固自己的合作关系,维持自身的主体地位。科研院所在推荐性标准合作网络中不受其他节点控制的能力高于企业。政府单位不受其他节点控制的能力逐渐降低,即在迅速扩张的制造业技术标准网络中,政府单位受到了较强的冲击,在网络中的中心地位逐渐减弱。高校在推荐性标准参与研制机构增加极其迅速的情况下前15名占比甚至超过了企业,不受其他节点控制的能力逐渐增加,说明高校通过自身强劲的科研能力及与其他机构的稳定合作在合作网络中逐渐凸显中心地位。

5 结 语

本文基于中国标准在线服务网等平台获取的4,514条制造业国家标准的起草单位等相关信息,采用社会网络分析等方法,对两种制造业技术标准研制机构的合作网络及其演化进行研究。

研究发现:(1)我国制造业技术标准发展迅速,并越来越重视标准研制的合作,机构之间的合作深度与合作率均呈现出上升态势;制造业技术标准的合作网络迅速扩张,合作节点的数量急剧增加,且机构之间合作的深度和广度都不断提高,合作的稳定程度与范围不断加大。(2)在制造业技术标准合作网络中,企业的作用与地位越来越突出,在机构数量方面逐步取代科研院所成为合作主体;在合作子网络方面,企业间网络是制造业技术标准合作的主体部分,其次是科研网络和政府网络,最后是高校网络。(3)制造业技术标准合作网络存在明显的地域差异,其研制机构所属省份主要以北上广等一线城市及沿海省份居多,并正在向中部的成渝地区扩展;企业内部合作以一线城市及沿海省份为主,企业与科研院所、政府单位的合作主要集中在北京,而高校的合作目前以重庆的西南大学和北京高校为典型。(4)不同标准类型也存在合作网络的差异,强制性标准发展较为成熟,而推荐性标准则仍处于起步阶段;强制性标准的网络密度与连通性不断增强,形成了核心网络结构,其核心网络的规模与紧密程度都不断提高,且逐渐由单核心向多核心发展;推荐性标准的网络密度与连通性则较低,且未能形成明显的核心结构。(5)不同主体在两种标准类型的合作网络中发挥作用不同。企业在强制性标准合作网络中的主体地位明显,具有较强的话语权,能够利用较强的联系能力在信息和知识传递过程中提升自身技术创新能力,还可以通过较强的控制其他节点能力控制资源流向,掌握更多优质资源,同时,面对迅速扩张的合作网络,可以依靠自身不受其他节点控制的能力稳固合作关系,维持自身的主体地位。科研院所的中心性逐渐降低,但在推荐性标准合作网络中仍发挥重要作用。政府单位的作用逐渐减小,而高校通过自身的科研产出实力和与其他主体的合作逐渐凸显网络的中心地位。

根据以上结论,为进一步优化制造业技术创新网络结构,提高企业技术创新能力,本文提出如下建议:(1)鼓励制造业技术标准研制机构的合作广度和深度。參与制造业强制性标准研制的机构应当扩大其合作范围,寻求更多类型更多行业的机构合作机会,在较紧密合作的基础上谋求更广泛的合作,增加强制性标准的种类和涉及范围,提高制造业整体行业的标准质量。而推荐性标准中的机构应更加重视与高中心度机构的深度合作,加强知识沟通与交流,提高技术创新能力。(2)促进各类主体之间的技术交流与合作,寻求异质性知识渠道。企业需要与科研院所、高校及政府单位积极合作,促进创新信息共享、技术和知识的交流,强化主体地位;现阶段具有较高中心性的科研院所与企业进行对接,将自身科研成果转化成可获得利益的创新产出,提高制造业技术标准的质量;政府单位应进一步发挥自身宏观引导和调控作用,积极协调各类主体之间的合作,利用自身公信力为合作创造机会和提供保障;高校应向西南大学和北京高校学习,利用自身的科研优势积极与企业进行广泛合作。(3)重视制造业标准研制机构的跨区域合作。加强中西部区域的各类研制机构与东部尤其是北上广等一线城市的企业及科研院所之间的合作,中部成渝地区可作为东西部沟通的桥梁,为区域之间标准研制机构的技术交流提供平台。

参考文献

刘兰剑,司春林. 创新网络17年研究文献述评[J].研究与发展管理, 2009,21(04):68-77.

赵树宽,岳振明,胡玮璇. 创新网络领域知识主题研究述评[J]. 科技进步与对策, 2021,38(12):151-160.

Swann,P.2010.“The Economics of Standardization: AnUpdate.” Report for the UK Department of Business, Innovationand Skills(BIS).https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/461419/The_Economics_of_Standardization_-_an_update_.pdf.

Tassey G . Standardization in technology-based markets[J].Research Policy, 2000, 29(4/5):587-602.

David P A . Clio and the economics of QWERTY[J]. AmericanEconomic Review, 1985, 75(2):332-337.

崔维军,李璐,陈光,等. 标准促进创新的机理:文献综述[J].工业技术经济, 2021,40(05):48-55.Ma rcus Ehrha rdt. Network ef fects, standa rdisation

and competitive strategy: how companies influence theemergence of dominant designs[J]. Int. J. of TechnologyManagement,2004,27(2/3).

Tim Weitzel, Daniel Beimborn, Wolfgang K?nig. A UnifiedEconomic Model of Standard Diffusion: The Impact ofStandardization Cost, Network Effects, and Network Topology[J].MIS Quarterly,2006,30.

Dan Saugstrup , Anders Henten. 3G Standards: the battlebetween WCDMA and CDMA2000[J]. info,2006,8(4).

邹思明,曾德明,张利飞,等. 网络关系、技术多元化与企业技术标准化能力[J]. 科研管理, 2017,38(09):12-20.

方世世,周立军,杨静,等. 国家标准合作网络结构特征及驱动模式——以数字经济领域为例[J]. 中国科技论坛,2020(05):82-90+117.

王珊珊,许艳真,李力. 新兴产业技术标准化:过程、网络属性及演化规律[J]. 科学学研究, 2014,32(08):1181-1188.

王季云,王寒. 旅游业标准起草单位合作网络研究——基于社会网络分析方法[J]. 旅游论坛, 2018,11(02):1-9.

邵吕深,周立军,杨静,等. 我国团体标准网络特征及合作模式研究——基于信息与通信技术行业的分析[J]. 科技管理研究, 2020,40(12):180-186.

熊文,王旭,赵思萌,等. 国家标准在中国制造业产业聚集中的作用[J]. 标准科学, 2021(04):6-16.

寇宗来,刘学悦. 中国企业的专利行为:特征事实以及来自创新政策的影响[J]. 经济研究, 2020,55(03):83-99.

吴登生,李若筠. 中国管理科学领域机构合作的网络结构与演化规律研究[J]. 中国管理科学, 2017,25(09):168-177.刘军. 整体网分析讲义:UCINET软件实用指南[M]. 上海:上海人民出版社, 2009.

卢现祥,李磊. 强化企业创新主体地位 提升企业技术创新能力[J]. 学习与实践, 2021,{4}(03):30-44.

郑素丽,鲁思嘉,余江,等. 信息通信技术产业合作创新网络的结构、演化路径与模式特征:基于上市公司的实证分析[J]. 科技管理研究, 2021,41(04):9-18.

Jacqueline Estades,Shyama V. Ramani. Technologicalcompetence and the influence of networks: a comparativeanalysis of new biotechnology firms in france and britain[J].Technology Analysis & Strategic Management,1998,10(4).

曹霞,李传云,林超然. 基于新能源汽车的专利合作网络演化研究[J]. 科研管理, 2019,40(08):179-188.

丰超,庄贵军,张闯,等. 网络结构嵌入、关系型渠道治理与渠道关系质量[J]. 管理学报, 2018,15(10):980-987.