回溯与反思:旅游记忆建构对自我概念扩展的影响

2023-11-18董宝玲李贝贝

罗 强,白 凯,董宝玲,李贝贝

(1. 陕西师范大学 地理科学与旅游学院,西安 710119;2. 贵州师范大学 国际旅游文化学院,贵阳 550025;3. 新疆师范大学 地理科学与旅游学院,乌鲁木齐 830054)

从繁华都市到恬静乡村、从“醉”美苗乡到世界屋脊,从革命圣地到灾难遗址……旅游不仅承载着人们对美好事物的踏寻与造访,也寄托着人们对自己珍贵往昔的回忆与追思。每一次短暂的旅游经历,无论体验愉悦与否,都已形如抹不去的痕迹镌刻进旅游者的脑海,不断勾起他们的重游欲望,也影响未来的旅游决策(Oh et al., 2007)。诸如此类的旅游经历如同散落在旅游者人生旅程中的记忆碎片,经旅游者识别、筛选和建构,形成对目的地的回忆拼接与认知想象。

随着社交媒体的普及,越来越多人热衷于旅游后将经历以“晒照”“拼图”并附文案等形式分享给他人,以此回味自己难忘的旅程。研究表明,旅游者通过旅游分享,重塑自己的旅游体验(Wang et al., 2012),同时也加深对旅游经历的存储与刻画,引发对于自我的追问与反思,通过内省的方式深化并拓展旅游者的自我认知(陈莹盈 等,2020)。旅游分享过程中,人们主动提取存储在大脑中的旅游记忆,并基于“记忆脚本”将旅游体验融入到“讲故事”(storytelling)的解释过程中(Schank,1999),实现对记忆的选择性重构(Tung et al.,2011a)。Kim 等(2012)认为旅游记忆是特殊的自传体记忆,其编码和提取过程受到主体认知和个人态度的影响,能为自我认知的动态发展提供支持(Conway et al., 2000)。旅游分享后,旅游者通过与他人互动,增进社会联系,促进自我认知的升华。因此,在后旅游体验阶段,旅游分享作为旅游者“记忆外包”的一种形式,为旅游记忆与自我认知、自我发展提供了媒介。

旅游作为个体逃离日常现实生活及寻求自我发展的途径,其产生的旅游记忆与旅游者自我概念的扩展密切相关(Brewer, 1988)。作为一种特殊的自传体记忆,旅游记忆具有强化自我认知、引发自我内省、提供对话材料以及促进社会互动的功能(Bluck et al., 2005)。从记忆研究的视角看,过往研究大多按照心理学范式探究记忆的应用性问题,多基于客体层面展开研究,然而,从主体层面出发,探讨记忆如何影响个体自我认知的研究较少。从旅游研究深度看,旅游记忆作为在场体验的存续,其相关理论研究明显逊色于在场体验相关研究。基于此,本研究以旅游记忆和自我扩展理论为切入点,深入剖析旅游记忆建构与旅游分享及自我概念扩展的关系,解释其内在机理,以期丰富旅游记忆研究的内容构成,助推体验经济背景下旅游目的地有效营销与科学管理。

1 文献回顾

1.1 旅游记忆

“记忆”一词源自心理学,是人们对过去经验进行回想的一种能力和心智活动(Schacter et al.,1993)。认知心理学有关研究表明,记忆不是简单地提取人们过去经验的原始痕迹,而是一个对过去的加工和建构过程(Bartlett, 1932; Braun, 1999)。从理论上讲,记忆是由多种结构相互耦合而成的系统,涉及内隐记忆、外显记忆、语义记忆和情境记忆等多种类型,其中人们对生活经验和具体事件的有意识存储属于记忆系统中的情景记忆(Tulving,1972)。自传体记忆(autobiographical memory)是情景记忆中具有鲜明自我特征和情感色彩的一部分记忆(Conway, 1996)。在旅游情境下生成的旅游记忆属于自传体记忆的范畴,有助于个体寻求自我认识和指导决策行为以及促进社会交流(Fivush,2011)。

作为旅游领域的新热点(Chandralal et al.,2015),旅游记忆研究从旅游体验研究发展而来,是旅游者在地体验后对事件与行为的回忆,是被以记忆形式存储下来的有意义的旅游体验(Kim et al., 2019),具有主体性与动态建构性。通过有意义的体验回溯,旅游者加深了对目的地的印象并触发了对自我的体悟。旅游记忆是旅游体验的重要结构,更是对在场体验的升华。通过文献梳理,研究发现旅游记忆是独特且重要的,但目前其还尚未被国内旅游研究充分挖掘,国内旅游研究仍大量聚焦于在场体验阶段,而忽视了游后记忆的特殊作用。旅游者回“家”后对旅游经历的反省是建立在游后记忆之上的,因此,有必要给予旅游记忆研究更深入的理论关切。

国内外旅游记忆研究主要聚焦在旅游记忆概念的提出、影响因素、内容构成与作用机理等方面。旅游记忆(tourism memory) 一词最早被Larsen(2007)以独立概念提出,后由Kim(2009)将其发展为“难忘的旅游体验(Memorable Tourism Experiences,MTEs)”。国内学者关注到旅游记忆的特殊性,将旅游记忆视为MTEs的等价概念,并对其进行概念界定(袁振杰 等,2020)。通过文献梳理,研究发现旅游记忆包括认知要素(如服务评估、新颖性等)、情感要素(积极与消极情感)、行为要素(参与、计划)(Kim, 2009)以及时间要素(关键时间点)(桑森垚,2016)。具体来说,Kim(2012)提出了旅游记忆的7要素:享乐、新奇、恢复性、意义感、当地文化、涉入感和知识性。Tung等(2011a)认为旅游记忆包含情感、预期、结果和回忆4个维度。此外,也有研究提出旅游记忆涉及环境与文化、个人心理及人际关系三维因素(Coelho et al., 2018);愉悦、知识、意义、放松与地方感五维因素(Lee, 2015)。潘澜等(2016)则在中国语境下提出旅游记忆的结构包括再现性和生动性。旅游记忆作用机理的研究大多关注记忆的外部效应,如其对旅游者态度(Kim, 2018)、行为意愿(Wirtz et al., 2003)和目的地形象(Sharma et al., 2019)的影响等,而关于旅游记忆对旅游者自身意义的研究目前仍缺乏理论关照,旅游记忆建构研究也尚未成熟。鉴于此,本文拟通过扎根理论提炼出旅游记忆建构的具体维度,并进一步验证旅游记忆建构各维度对旅游者自我概念扩展的影响。

1.2 自我概念扩展

自我概念(self concept)是指人们思考自己的特定方式,是个体对自我的主观看法和感受(乔纳森·布朗 等,2015)。Tajfel(1982)提出个体自我和社会自我的二元自我划分,个体自我强调人们通过自身特质来定义自我,一方面,个体能通过所属的物质实体认识自我,如消费者可以通过其拥有物(如照片和游戏角色等)展示自我的不同方面,以此构建延伸自我(extended self)(Sirgy, 1982;Belk, 2013),另一方面,个体也可以通过其内在精神品质定义自我,如依托个人的思想和价值观反映自我的内在精神层面。社会自我则强调自我是通过他人看法和社会地位映射的,强调自我的社会属性,Belk(1988)认为人们通过消费行为彰显自我身份,并在与他人的交互中定义自我,反映其他个体或群体对自我概念的影响。

由于自我概念的动态性,个体的自我概念会在流变的人生经历中发生横向扩展或纵向深化。个体可以通过生活中特定的人或物或经历来丰富自我概念,即自我扩展(self expansion)。从概念看,自我扩展是在自我概念中增加新的观念、身份和资源后体验到的自我成长感(Aron et al., 2003),包括关系情境的自我扩展和非关系情境的自我扩展。

关系情境中的自我扩展是指个体在某种程度上会将重要他人的资源、观念及身份纳入自我,从而使自我概念获得拓展延伸(Aron et al., 1998)。非关系情境中的自我扩展是指个体不仅可以通过参与新奇性或挑战性的活动实现自我扩展,还可以从周围熟悉的事物(如手机或网络环境等)中获得自我扩展(Gordon et al., 2009)。在非惯常环境下,旅游经历是非关系情境中自我扩展的重要来源(Mattingly et al., 2014)。个体的自我概念会在“生活世界-旅游世界-生活世界”的历程中发生共时性演变与历时性建构(黄清燕 等,2017),因此,某种程度上,个体也可以从旅游体验中获得自我扩展。

尽管自我扩展研究已关注到非关系型来源对自我概念的影响,但作为旅游体验阶段性要素的旅游记忆能否扩展自我概念,还有待验证。因此,本文基于Tajfel 的自我概念二元划分,将旅游者的自我概念扩展分为个体自我扩展和社会自我扩展,以探究旅游记忆建构与自我概念扩展的关系。

1.3 旅游分享行为

随着社交渠道多元化和生活时间碎片化,人们习惯于游后重温自己的旅游经历,并将分享文字、图片与Vlog等作为个人旅行轨迹、心情或态度的抽象表达。在记忆的视角下,旅游分享带来个人对旅游地印象和体验感受等综合记忆的时空延伸。旅游者通过“晒”和“秀”的方式重温自己的旅游记忆,以此进行自我叙事,建构自我身份(Ahmad et al., 2016)。尤其当旅游成为人们追求美好生活的一种方式时,旅游的社交货币价值逐渐凸显,因旅游分享而获得的社交关注成为旅游者“体面”的重要表现,因此,在社交媒体时代,旅游分享成为大部分旅游者的行为偏好和生活习惯。

研究表明,旅游分享行为受旅游者的身份特征、人格特质、社会文化背景和信息通讯等内外因素的影响(陈莹盈 等,2020),但具体来说,当旅游者回归日常生活后,其旅游记忆的重温与建构是否会引起分享行为的生成尚不明晰。此外,旅游分享会影响潜在旅游者的信息搜索与决策行为(Xiang et al., 2010),也会影响旅游目的地形象,调节分享者的旅游体验,有助于维系社会关系等(陈莹盈 等,2020),但旅游分享后是否会导致个体自我概念的扩展,该问题有待验证与讨论。因此,亟待从旅游者自我角度进行反思,对旅游分享行为的主体性影响展开更多理论探讨。

2 旅游记忆建构的维度挖掘与模型构建

2.1 基于扎根理论的旅游记忆建构维度挖掘

本文采用建构扎根理论(Constructive Grounded Theory)提取旅游记忆建构的关键维度。该方法强调研究者与被研究者的视域融合,认为理论是对原始资料进行解释性分析,不是完全客观的实际再现(陈向明,1996)。旅游记忆的呈现正是个体基于实际经历建构的结果。因此,建构扎根理论的解释思维有助于旅游记忆建构维度的探索分析。

首先,从携程①https://you.ctrip.com/、去哪儿②https://www.qunar.com/及马蜂窝③https://www.mafengwo.cn/三大主流平台采集共计110 篇网络游记,参考成锦(2019)的处理经验,根据以下标准筛选有效游记并对其进行预处理:1)为保证游记内容是旅游者的长时记忆,而不是瞬时的体验记忆,有效游记的撰写时间应与实际旅游时间存在一定间隔(至少7 天);2)游记内容完整详实,描述的是独特且富有情感的旅游经历,以体现游记的真实性和旅游记忆的生动性;3)为避免因样本集中而导致分析结果偏差,有效游记样本需包含不同旅游目的地、不同年龄段和性别的旅游者;4)删除纯攻略类游记和具有广告性质、过分专业化的游记。最终确定了23 篇游记,共计约19万字,并将每篇游记单独编号,其中20篇用于编码分析,3篇用于理论饱和度检验。

然后,借助Nvivo 11.0 软件对游记文本进行三级编码。为确保编码取得较好效果,笔者首先对文本进行独立编码,然后再交由2位旅游专业的同行分别进行编码,经反复讨论,修改编码结果,发现范畴已基本饱和,编码可以停止。

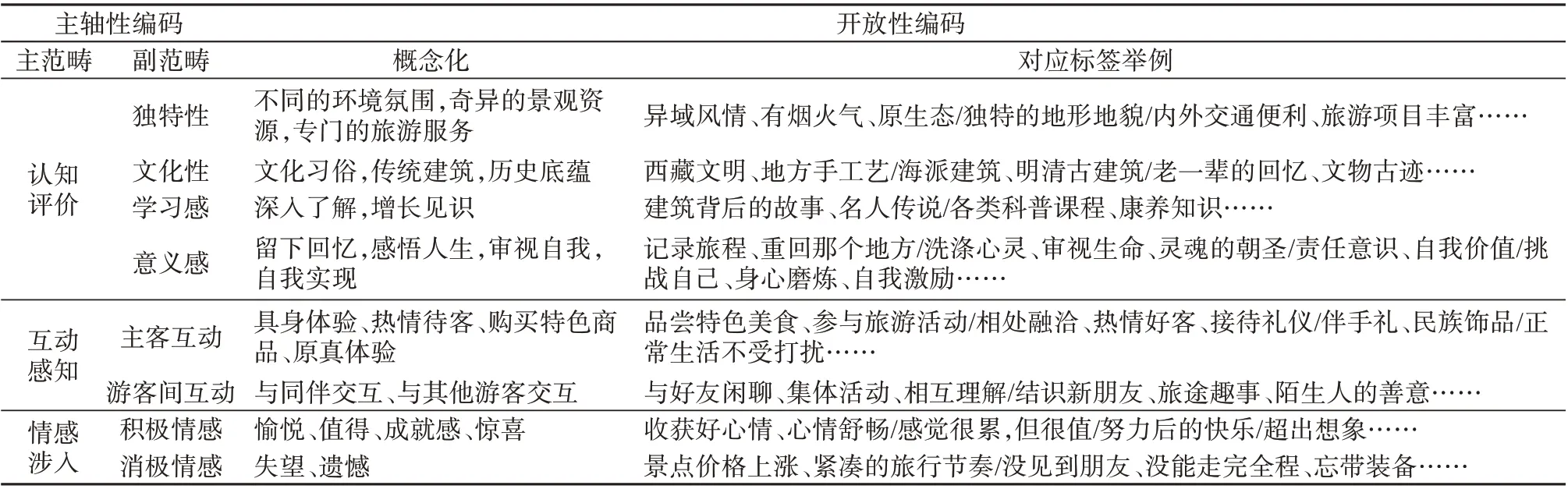

最终,从103个初始节点中提取出24个开放性编码的概念,将其归纳为8个副范畴,并参考现有的MTEs 内容结构划分,将8 个副范畴进一步归纳为3个主范畴,分别对应“认知评价”“互动感知”“情感涉入”。其中,认知评价指旅游者经过在场体验后,将目的地吸引物信息录入感官系统,并以一定的思维模式进行理解和评价,其涵盖旅游经历的独特性、文化性、学习感和意义感。互动感知是旅游者对记忆中与他者进行交互的具身性感知,包括主客互动以及游客间互动。情感涉入是旅游者基于认知评价和互动感知而产生的情绪反应,包含愉悦、惊喜、成就感及值得等积极情感,失望或遗憾等消极情感。具体编码过程如表1所示。

表1 旅游记忆建构的编码分析结果Table 1 The coding results of tourism memory construction

2.2 假设提出与模型构建

2.2.1 旅游记忆建构对旅游分享行为的影响 旅游记忆一方面涉及目的地属性等客体因素,另一方面也包含旅游者的情感和态度等主体因素,这些进入个体长期记忆的体验要素是旅游记忆建构的载体。根据前文可知,个体通过认知评价、互动感知和情感涉入对旅游记忆的主客体内容加以建构,使其成为旅游分享的刺激源。

首先,认知评价是旅游者依托记忆中旅游目的地客观环境而获得的认知性体验,涉及旅游体验中的“人-物”关系(彭丹,2013)。已有研究表明,旅游者对目的地的认知与态度会影响其后续的行为意向(白凯 等,2010)。根据认知评价理论,旅游者对目的地的评价是其基于具身体验的信息处理结果,会激发个人特定的情绪反应,进而引发反馈行为(Manthiou et al., 2017)。因此提出假设:

H1a:旅游记忆建构中的认知评价正向影响旅游分享行为

其次,社会互动涉及旅游世界中“人-人”关系的体验。在旅游过程中,旅游者离不开与他人互动,无论是在主客的分野对视中,抑或是在旅游者间的邂逅相遇中,其互动体验都影响旅游记忆的生动性和深刻性(Morgan et al., 2009)。相关研究表明,旅游者在这种非惯常环境下感知的人际互动会对旅游体验产生积极影响,进而会激发旅游者的分享意愿(Richards et al., 2004),由此提出假设:

H1b:旅游记忆建构中的互动感知正向影响旅游分享行为

最后,情感性话语是自传体记忆中不可或缺的一部分(Rubin, 2005)。通常来说,旅游记忆中既包括积极情感,也包括消极情感。基于不同情感,旅游者也会产生明显不同的反馈行为,而不同行为取决于正负情感的相对效力(Jang et al., 2009),当旅游记忆中积极情感占主导时,旅游者更有可能采取接近行为,如口碑推荐;相反,则会产生回避反应(Yalch et al., 2000),如避免重游或负面口碑传播。由于旅游记忆的建构更强调积极体验的提取(Kim et al., 2010),旅游者更容易记住美好、积极的旅游体验(Chandralal et al., 2015),而对消极情感的记忆印象不深,从而更倾向产生正向的反馈行为。因此提出假设:

H1c:旅游记忆建构中的积极情感涉入正向影响旅游分享行为

2.2.2 旅游分享行为对旅游者自我概念扩展的影响 旅游分享不仅是旅游者呈现旅行经历,以此维持“存在感”和增进社会关系的积极实践,也是其通过对旅途时光的回忆和感悟完成对自我价值体认的途径。一方面,根据马斯洛需要层次理论,分享行为是旅游者追求社交、尊重及自我实现需要的依据,能提高个人关注度,增强人际联系(Pinel et al., 2010)。另一方面,根据印象管理理论,旅游者通过分享旅游记忆,塑造自己乐意向观众展示的自我形象,并在与他人的互动中定义自我,提升自我认同(Lo et al., 2015)。尤其在强关系平台中,受熟人关系的影响,中国游客更愿意在固定圈子内进行自我呈现,以便通过分享获得面子资本(陈莹盈等,2020)。可见旅游分享为旅游者的自我呈现和理想形象塑造搭建了舞台,使旅游者能通过分享平台将他人反馈的观点和获得的面子资本纳入自我,实现个体自我和社会自我的扩展,因此提出假设:

H2a:旅游分享行为正向影响旅游者个体自我扩展

H2b:旅游分享行为正向影响旅游者社会自我扩展

2.2.3 旅游记忆建构对旅游者自我概念扩展的影响 相对于程式化的日常生活,旅游是从“惯常”到“非惯常”再回归“惯常”的时空变化过程,能让旅游者获得心境的跨越,引发对自我的重新观察(White et al., 2004)。建立于旅游仪式化体验基础上的旅游记忆是留存在个体脑海中具有深刻意义的旅游经历,经个人选择建构而成,对自我的影响比在场体验更有影响力。Aron等(2013)指出旅游也是自我扩展的重要来源,旅游记忆建构在保持自我认同、拓展自我认知,增进社会联系等方面具有重要作用(Kim et al., 2019)。因此提出假设:

H3a:认知评价正向影响旅游者个体自我扩展H3b:互动感知正向影响旅游者个体自我扩展H3c:积极情感涉入正向影响旅游者个体自我扩展

H3d:认知评价正向影响旅游者社会自我扩展

H3e:互动感知正向影响旅游者社会自我扩展

H3f:积极情感涉入正向影响旅游者社会自我扩展

2.2.4 旅游分享行为的中介效应 自传体记忆及

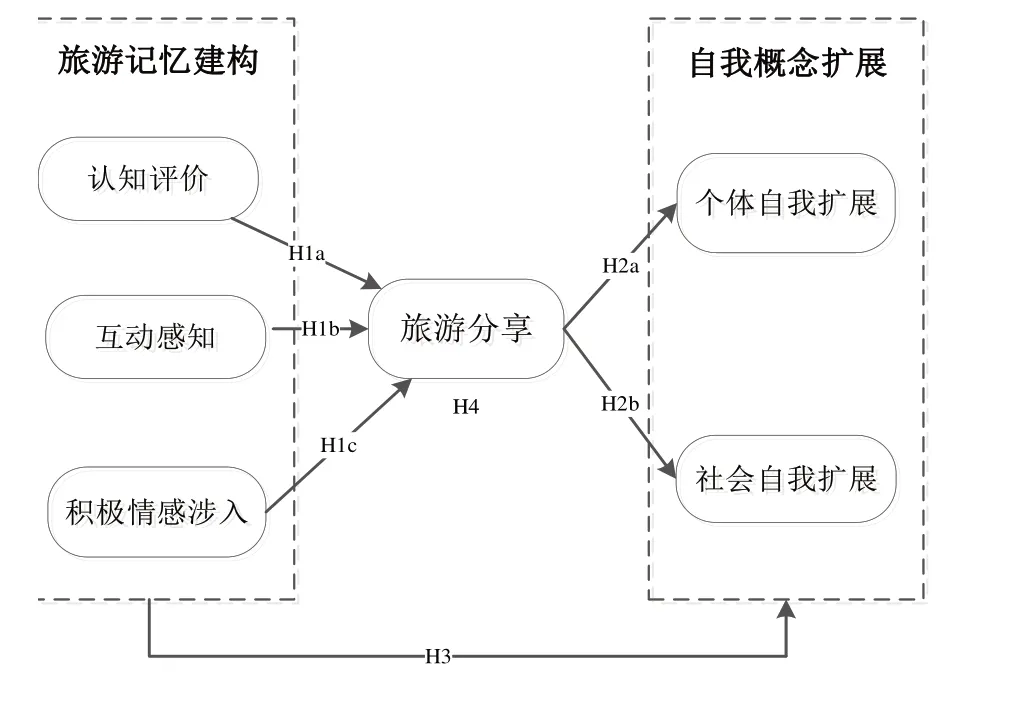

MTEs 的研究认为,旅游记忆为旅游者提供了一种对话方式。通过分享体验记忆,旅游者可以加强人际联系,获得他人的反馈与评价(如点赞和评论),进而将以往的经历和他人的观点纳入自我,实现自我扩展。同时,由于人的记忆是有限的,对于美好的旅游经历,人们往往会采取一系列手段来加以强化(Dong et al., 2013),旅游分享是个体对目的地体验情况等综合记忆的唤醒和强化,这段被以分享形式存续的记忆也是旅游者认识自我的刺激物。由此,根据文献基础与现实情况,提出假设(图1):

图1 “旅游记忆建构-自我概念扩展”的研究模型Fig.1 Research model on "tourism memory construction-selfconcept expansion"

H4a:旅游分享在认知评价与个体自我扩展间起中介作用

H4b:旅游分享在互动感知与个体自我扩展间起中介作用

H4c:旅游分享在积极情感涉入与个体自我扩展间起中介作用

H4d:旅游分享在认知评价与社会自我扩展间起中介作用

H4e:旅游分享在互动感知与社会自我扩展间起中介作用

H4f:旅游分享在积极情感涉入与社会自我扩展间起中介作用

3 实证分析与结果

3.1 量表设计

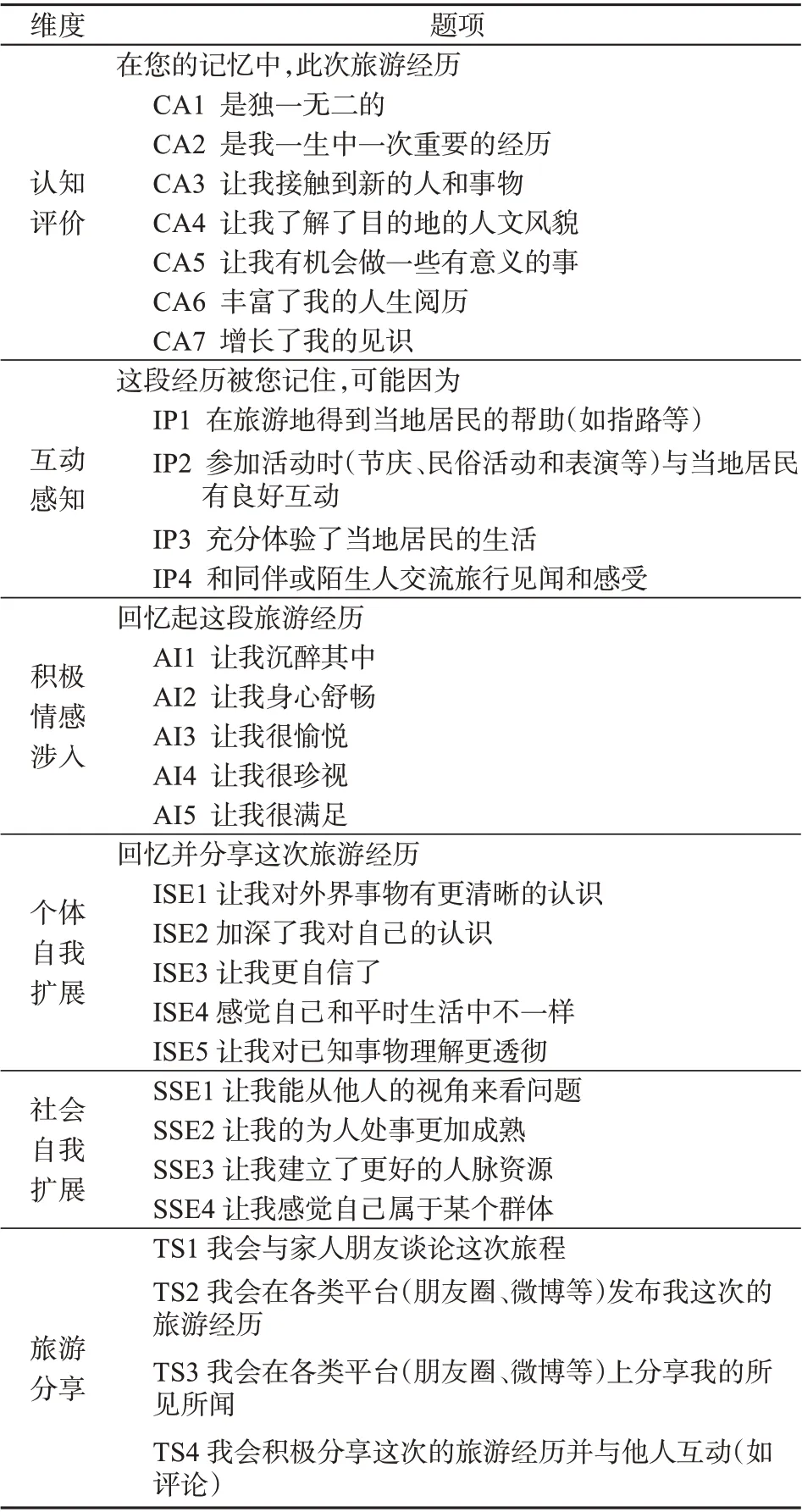

正式问卷包括3个部分。为保证旅游者唤起真实旅游记忆,在问卷第一部分设置4个主观题,如“您前往的旅游地是哪里?大概什么时候去的?在那里待了几天?和谁一起去的?”,以提高主体量表测量的真实性。第二部分主要对旅游记忆建构、旅游分享行为和自我概念扩展3个变量进行测量(表2)。其中,旅游记忆建构分量表的测量题项根据前文扎根编码得出的主副范畴并经过量表初测修改后编制而成,包括3个维度,共16个题项;旅游分享行为量表采用Hsu等(2007)的单一维度量表,并结合Kim等(2022)的量表改编而成,共4个题项;自我概念扩展量表参考Gordon等(2011)和牛更枫(2017)的量表,包括个体自我扩展量表和社会自我扩展量表,共9 个题项,以上所有题项均采用Likert 7级量表(1=非常不同意,7=非常同意)。第三部分为样本的人口统计学信息,共5个题项。问卷设计完成后,邀请6名旅游专业的博士研究生预填答卷,并对问卷合理性进行判定。笔者根据反馈意见对题项词汇和语句进行调整,以提高问卷的内容效度。

表2 旅游记忆建构-自我概念扩展”模型测量指标Table 2 Indices of "tourism memory construction-selfconcept expansion"

3.2 数据收集

问卷收集采用线上滚雪球式发放和线下随机发放的方式。于2021-11-15—16 在线上进行预调研,共收集了120份问卷。结果显示,量表整体及各分量表的内部一致性系数Cronbach'sα值均>0.8,KMO 值均>0.7,各量表Bartlett 球形检验均在0.001 的水平上显著。总体上,问卷具有良好的信度和效度。

正式调研共发放问卷476份,其中在线调查问卷372 份。课题组于2021-11-27—28 前往西安赛格商城、陕西历史博物馆及城市公共休息区等地进行随机问卷调查,共发放104份线下问卷。经过筛选,剔除无效问卷后,线上线下共回收有效问卷438份,有效率为92.6%。样本描述性统计显示,男性和女性分别占比47.7%和52.3%,分布基本均衡。年龄以18~30 岁(82.2%)和31~45 岁(11.2%)的中青年群体为主。受教育程度方面,由于样本多集中在城镇地区,调研对象基本是本科/大专(54.6%)和硕士及以上学历(37%)。月收入集中于3 000元以下(65.5%)。职业分布均有涉及,主要以学生(53.9%)和公司职员(23.5%)为主。总体上,样本人口统计学特征符合实际情况,能满足研究需求。

3.3 结果分析

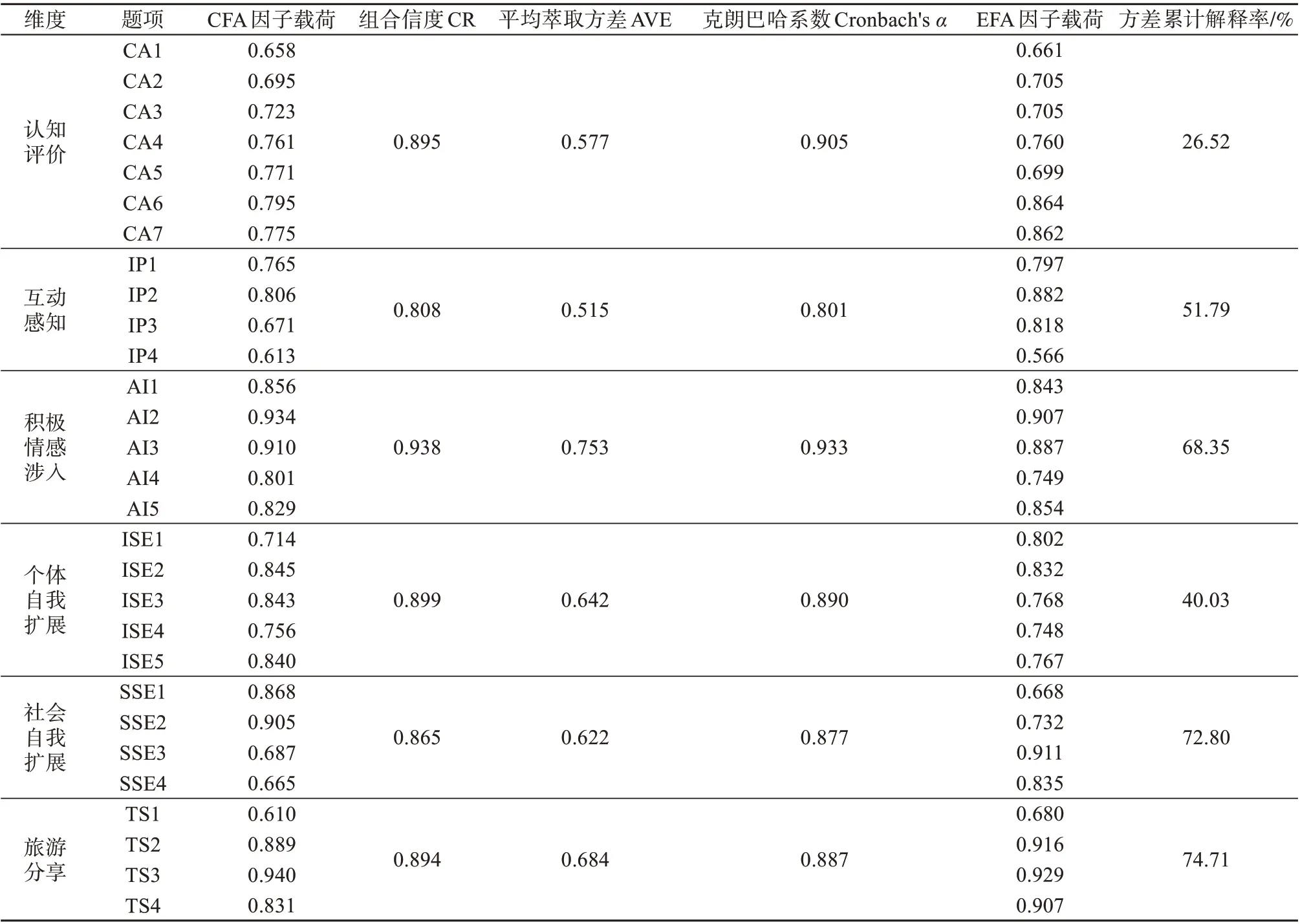

3.3.1 共同方法偏差检验 通过采用认真编排问卷、匿名测量以及没有告知被试真实调查目的等方式从程序上控制共同方法偏差。采用Harman 单因子检验法进行共同方法偏差检验,结果显示,未旋转的因子分析提取出特征值>1的因子共6个,最大因子方差解释率为38.931%(<40%),故本研究不存在严重的共同方法偏差(Podsakoff et al., 2003)。3.3.2 探索性因子分析 由于旅游记忆建构量表是本研究开发设计的,且其余各变量的题项也是经本研究改编所得,量表测量的有效性和适切性有待检验。因此,为确保各分量表的结构效度,首先将样本随机排序后,抽取前200份问卷用于探索性因子分析(EFA)。结果显示,旅游记忆建构、自我概念扩展和旅游分享的KMO 系数分别为0.873、0.864和0.762,Bartlett 球形检验均为P<0.001,表明数据适用于因子分析;然后采用主成分分析法,提取特征值>1的公因子,发现旅游记忆建构量表经过5次旋转后提取出3个公因子,将其分别命名为认知评价、互动感知和积极情感涉入,同理,将自我概念扩展的2个公因子命名为个体自我扩展和社会自我扩展,三者的累计方差解释率均>50%的标准值(表3),表明各分量表对问卷数据具有较好的解释力,量表结构较为合理。

表3 “旅游记忆建构-自我概念扩展”模型的因子分析结果Table 3 The results of the factor analysis on "tourism memory construction-self-concept expansion"

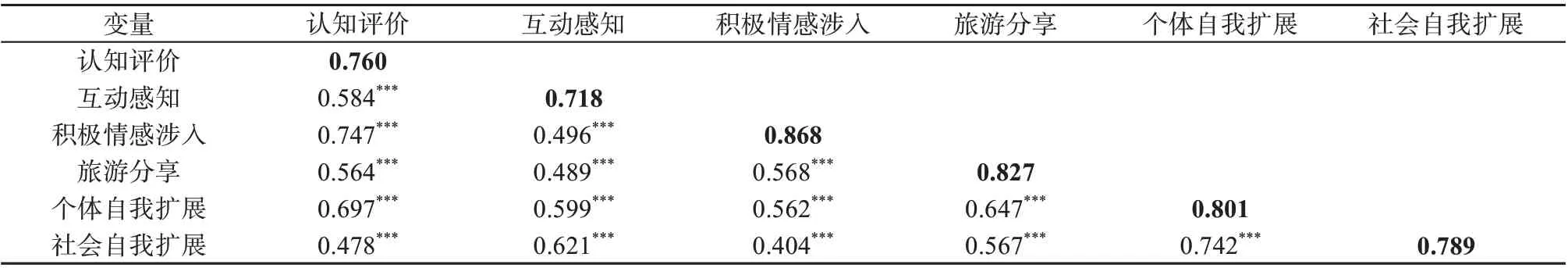

3.3.3 验证性因子分析与模型拟合检验 为进一步检验整体量表的信效度,对包括438个样本在内的整体量表进行验证性因子分析(CFA)。根据因子分析结果,量表总体Cronbach'sα值为0.940,各分量表的Cronbach'sα值也均>0.8,说明量表通过信度检验,应进一步进行效度检验。根据分析数据可知,量表中29 个题项的标准化因子载荷全部在0.60~0.94,标准化因子载荷越高,表明该观测变量越能有效地反映其要测量的内容,即量表中所有题项均能较好地反映其所在维度。所有变量的组合信度(CR)均>0.7,平均萃取方差(AVE)均>0.5,说明各变量具有较好的收敛效度(见表3)。区分效度需通过平均萃取方差(AVE)的平方根与变量之间相关系数的比较来检验。经分析,各变量AVE的平方根均大于其与其他变量之间的相关系数(表4),说明问卷具有很好的区分效度。综上所述,该测量模型具有较好的信度和效度。

表4 “旅游记忆建构-自我概念扩展”模型的相关系数与区分效度Table 4 Correlations and discriminant validity of "tourism memory construction-self-concept expansion"

最后,运用Amos24.0 对模型进行拟合检验,结果显示,χ²/df=2.104(标准为<3),P<0.001,RMSEA=0.049(标准为<0.08),GFI=0.898(标准为>0.9),CFI=0.959(标准为>0.9),NFI=0.925(标准为>0.9),RFI=0.911(标准为>0.9),IFI=0.959(标准为>0.9),TLI=0.951(标准为>0.9)。上述拟合指标中除GFI指标差一些,其余均达到可接受的标准值,说明该模型与量表匹配较好,模型成立。

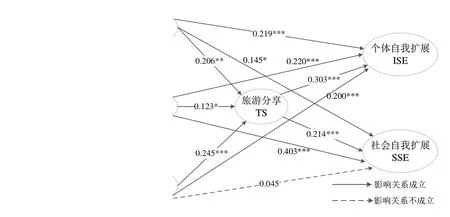

3.3.4 假设检验 采用Amos24.0 绘制模型路径图对假设模型进行验证,采用极大似然估计法计算模型的路径系数和各项拟合指标。本研究假设模型的χ²/df=2.055, RMSEA=0.049, GFI=0.900, CFI=0.962,NFI=0.928,RFI=0.913,IFI=0.962,TLI=0.953,均达到所要求的拟合度。模型路径图如图2所示。

图2 “旅游记忆建构-自我概念扩展”的模型路径Fig.2 The graph of model path on "tourism memory constructionself-concept expansion"

由图2可知,除H3f(“AI→SSE”)没有通过显著性检验之外,其余各条假设路径均获得实证数据的支持。具体地,首先,从旅游记忆建构的3个维度对旅游分享行为的影响路径来看,认知评价对旅游分享的标准化影响路径系数β为0.206,P值为0.003,<0.01的显著水平,即该正向关系显著。除判断P值外,还需误差变异达到显著水平,即t值>1.96,该路径的t值为2.989,因此H1a成立;H1b和H1c说明互动感知和积极情感涉入对旅游分享的影响,分析结果表明互动感知(β=0.123,t=2.186,P=0.029<0.05) 和积极情感涉入(β=0.245,t=3.734,P<0.001) 均显著正向影响旅游分享,H1b、H1c 也得到证实;其次,从旅游分享对自我概念扩展2个维度的影响结果看,旅游分享显著正向影响个体自我扩展(β=0.303,t=6.702,P<0.001)和社会自我扩展(β=0.214,t=4.097,P<0.001),H2a、H2b得到证实;最后,从旅游记忆建构对自我概念扩展的路径检验结果看,认知评价(β=0.219,t=3.763,P<0.001)、互动感知(β=0.220,t=4.511,P<0.001)和积极情感涉入(β=0.200,t=3.649,P<0.001)都显著正向影响旅游者个体自我扩展,因此H3a、H3b、H3c获得实证支持。根据路径检验结果,认知评价(β=0.145,t=2.141,P=0.032<0.05)和互动感知(β=0.403,t=6.436,P<0.001)也均显著正向影响旅游者社会自我扩展,H3d 和H3e 得到证实。对于H3f,该路径的t值为0.694,<1.96,P值为0.488,>0.05 的显著性水平,因此H3f 不成立,说明积极情感涉入对社会自我扩展没有显著影响。

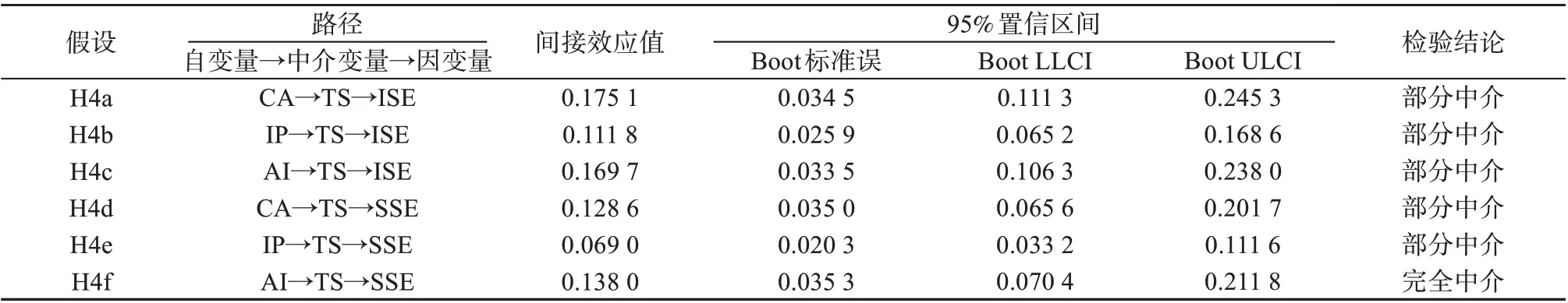

3.3.5 中介效应检验 通过Process插件采用Bootstrap 方法进行5 000 次重复抽样来检验中介效应。如果Bootstrap法检验中介效应的95%置信区间中不包含0,表明中介效应成立(Hayes et al., 2011)。如表5 所示,旅游分享在旅游记忆建构的3 个维度与个体自我扩展之间起到显著中介作用,其95%置信区间分别为[0.111 3, 0.245 3]、[0.065 2, 0.168 6]、[0.106 3, 0.238 0],表明H4a、H4b、H4c 成立;旅游分享在认知评价、互动感知、积极情感涉入与社会自我扩展之间也起到显著中介作用,其95%置信区间分别为[0.065 6, 0.201 7]、[0.033 2, 0.111 6]、[0.070 4, 0.211 8],表明H4d、H4e、H4f 成立。进一步分析,若直接效应和间接效应均显著,则表明中介效应为部分中介,若直接效应不显著,间接效应显著,则中介效应为完全中介。由此可知,除旅游分享在积极情感涉入与社会自我扩展间(“AI→TS→SSE”)起完全中介效应外,在其余5 条路径中均起部分中介效应,表明积极情感涉入需通过旅游分享行为的中介间接实现社会自我扩展。

表5 旅游记忆建构-自我概念扩展间接效应的Bootstrap分析Table 5 Tourism memory construction-self-concept expansion Bootstrap analysis of indirect effect

4 结论与启示

4.1 结论

本研究基于自传体记忆及自我扩展理论,通过扎根理论挖掘出3个旅游记忆建构维度,进而量化分析旅游记忆建构、旅游分享与自我概念扩展的作用关系。得到如下结论:

1)作为一个稳态和动态共存的心理机制,旅游记忆的建构包括认知评价、互动感知和情感涉入。其中,认知评价是旅游者依托记忆中目的地客观环境而持有的认知性感受;互动感知是旅游者对主客互动与旅游者间互动的参与性感知;情感涉入体现了记忆的情感属性,是旅游者基于认知评价和互动感知而产生的相应情绪反应。3 个要素间彼此关联,共同贯穿于建构个人旅游记忆以及凸显旅游者主体性的过程中。可以说,旅游记忆建构是对游后阶段人地关系的一次深入剖析,既塑造和解读了旅游景观,也构建了自我认同(袁振杰 等,2020)。

2)旅游记忆建构显著正向影响旅游分享行为。具体来说,旅游者通过认知评价塑造并解读了目的地景观环境的符号意义,生成了对目的地的主观印象,进而刺激其通过分享来描绘和重建自己的具身体验。这证实了基于非惯常环境的旅游记忆是旅游者对目的地最终的认知体现,这种经个人筛选的特殊经历更容易引发分享行为(Tung et al., 2011b)。在旅游世界中,除了客观环境,旅游者可能还关注与他者的人际互动,如很多旅游者所说:“我不在乎去哪玩,我更在乎的是跟谁一起去玩”。说明在中国的人情语境下,人的因素也是旅游者的记忆点,能强化旅游记忆,激发分享意愿(Tussyadiah et al., 2009);旅游记忆作为在场体验的存续,嵌入了个人的主观情感,并且回忆往往比真实体验更具情感特征(Wirtz et al., 2003)。研究表明,在旅游者追求愉悦的动机下,消极情感很少被记住,但也难免因旅游者个体差异等主观原因导致消极记忆的产生。本研究发现无论积极或消极的情感涉入,都会被旅游者记住,但旅游者更愿意传播“正能量”,展示旅游记忆的积极面。

3)旅游分享显著正向影响旅游者自我概念扩展。通过分享,旅游者找到了自我概念扩展的新场域,一方面,对旅游者而言,分享是具有生活仪式感的行为,人们可以通过图文等“舞台”设计,构建出记忆中的“前台区域”(李淼 等,2012),以便形塑与展演理想自我形象,并在分享中回溯自己“在路上”的记忆,感悟在异地的旅游时光,纾解生活的压力,追寻生命的不同意义,引发对自我的思考(陈晔 等,2020),从而实现旅游者个体自我的扩展;另一方面,分享的同时也带来人与人之间的情感交流,使旅游者建立新的社会关系或加深原有关系,并通过分享互动强化他人对自我所扮演社会角色的评价,从而在被关注和被认同的过程中实现旅游者社会自我的扩展。因此,作为个体自我叙事和自我表达的方式,旅游分享也开启了旅游者对自我主体性意义的深入思考(朱竑 等,2020)。

4)旅游记忆建构显著正向影响旅游者自我概念扩展。首先,认知评价实质上是旅游者认识事物并获取知识的过程,因此由旅游活动提供的具身性认知为旅游者的自我概念扩展提供了现实来源;其次,通过记忆中的互动感知,旅游者获得一个社会比较途径,能对自我及其周围关系产生更多在生活世界中不曾注意到的认识,使自我在个人与他人的交织互动中得以发展;最后,积极情感涉入显著正向影响旅游者个体自我扩展,说明因环境补偿和人际互动而带来的情感宣泄是旅游者心理调适和精神寄托的方式,通过积极情感唤起改变旅游者个体的心理状态,实现个体自我扩展。由于积极情感涉入是个体主观的心理感受,在认识个人与他人关系方面的作用较小,对社会自我扩展影响不显著,但可以通过分享行为间接影响社会自我扩展,分享过程中的情感流露可以引起他人的共鸣,旅游者可以通过分享搭建起对外交流与社会认同的平台,从而在“他者”与“我者”的对话中实现社会自我扩展。

4.2 理论贡献

1)厘清了旅游记忆建构的维度,补充了以往旅游体验研究中游后记忆层面的理论不足,明确了微观日常实践中旅游记忆展演对自我的主体性意义,并以旅游分享行为作为中介变量,将记忆与分享行为的影响路径从关注外部效应拓展到关注自我反身性影响方面,在一定程度上拓展了记忆与分享行为的研究视野。

2)将自我扩展概念引入旅游研究情境中,分析了该情境下大众旅游者的自我扩展机制,补充了非关系情境中的自我扩展研究,并在Aron 等(2013)基础上,进一步验证了游后积淀的旅游记忆是旅游者省察自己,实现自我概念扩展的来源,为后续研究个体旅游记忆的自我价值提供新视角和切入点。

4.3 管理启示

1)旅游记忆是在场体验的建构与升华,对此,目的地管理者可以围绕“认知、互动和情感”三要素为游客创造难忘的旅游记忆。在强调基础设施和服务水平等认知因素的同时,旅游地也要注重对意义性和情感性因素的挖掘,使其植入游客的记忆系统,以获得令游客满意的记忆效果。如乡村旅游地可以通过场景营造与情感烘托,激发乡愁记忆来增强游客对目的地的情感联结。此外,由于记忆中的人际互动能带来自我概念的扩展,旅游地也应设计交互式体验项目,促进同伴间、游客间以及游客与原住民间的交流互动。尤其对于历史文化类目的地而言,通过采用新技术等手段,设计游客可触可感的活动,让游客在沉浸式体验中,增进友谊,了解地方文化,从而发展“自我”。

2)旅游分享既是旅游记忆存储的载体,也是游客自我呈现的舞台,所以对旅游目的地而言,旅游分享是能善加利用的机遇,也是对目的地旅游产品和旅游服务质量等方面提出更高要求的一大挑战。旅游地可以借助分享潮流,使之成为吸引回头客的关系营销手段,充分利用游客面子需要等心理需求,通过话题制造、情境带入及打卡纪念等方式,促进游客利用微信等新媒体进行正面口碑传播,以此实现价值共创。此外,旅游地也需不断提升与完善自身产品和服务质量,尽可能多地刺激游客产生现场记忆点。同时还需重视游客的评论反馈信息,及时查漏补缺,避免游客负面口碑的传播。

4.4 研究局限与展望

首先,本研究虽然证实旅游记忆建构对自我概念扩展的影响机制,但由于游客的个体差异,不同类型的游客所具备的思维模式、人格特质和记忆偏差等因素都会影响旅游记忆的建构,进而对自我扩展产生差异化影响,比如在家庭旅游中,成年人与儿童由于旅游需求和兴趣的差异,其旅游记忆往往存在偏差,因此未来有待开展不同年龄和性别的分众研究。其次,已有旅游记忆研究从美食旅游(Tsai, 2016)及主题公园旅游(匡红云 等,2019)等方面展开讨论,未来可将本研究提出的理论模型放在其他不同旅游情境中进行拓展与深化。最后,本研究质性资料主要收集了网络游记,数据来源相对单一,将在后续研究中增加访谈文本以保证数据来源多样化,使编码更为全面。此外,文化因素也会影响个体对自我的认知(Markus et al., 1991),如在西方个人主义文化与东方集体主义文化下,人们在回溯旅游记忆时是否存在:选择性侧重点不同,从而导致自我扩展的差异?这一问题也值得进一步讨论。