CSAMT在鄂东南某地区斑岩型铜矿勘查中的应用研究

2023-11-17郭宁宁徐玳笠张小波刘俊安李贤军

张 笑,郭宁宁,徐玳笠,张小波,刘俊安,李贤军

(1.湖北省地质调查院湖北省地质勘查技术研究中心,湖北 武汉 430074;2.资源与生态环境地质湖北省重点实验室,湖北 武汉 430034)

1 引言

鄂东南矿集区是长江中下游成矿带七大矿集区之一,位于扬子地块与大别造山带之间,具有断隆区和断凹区的过渡性质[1]。半个世纪以来,我国在鄂东南地区开展了大量的铁、铜、金等金属矿产的勘探工作,已探明铜山口、铜绿山、鸡冠咀等多个大型铜金矿床,主要矿床类型为斑岩型和矽卡岩型[2]。其中,铜山口铜(钼)矿床是一个大型的矽卡岩—斑岩型复合型矿床,成矿作用与铜山口花岗闪长斑岩和三叠系大冶组、嘉陵江组碳酸盐岩有关,斑岩体内部以典型的斑岩型矿化为特征,在斑岩体与碳酸盐岩的接触带则出现典型的矽卡岩型矿化[3]。铜山口岩体周围存在较多的中酸性小岩体[4],这些小岩体是否与铜山口岩体一样能够成矿是当前的研究方向之一。研究区位于铜山口矿床外围,出露多处小岩体和岩脉,其中饶家山小岩体(Ⅳ号)岩性为石英闪长斑岩,围岩为志留系砂质页岩、粉砂岩、细砂岩为主的碎屑岩;地表探槽内见铜矿化体,Cu品位为0.24%。通过前期工作研究,Ⅳ号小岩体为区内成矿有利岩体,深部具备发现斑岩型铜矿床的潜力。在后续对Ⅳ号小岩体深部的规模和走向控制时,仅依靠地表探槽直接开展钻探工程依据不足,具有较大的风险;为减少勘探风险,需要在前期进行地球物理勘探,对斑岩体及异常的圈定和钻孔的布设提供有效的依据。

地球物理勘探方法作为矿产勘查的重要手段,在鄂东南地区找矿进程中一直发挥着重要的作用[5,6],如可控源音频大地电磁法、激发极化法等。其中,可控源音频大地电磁法(Controlled Source Audio Magnetotelluric,CSAMT)作为在大地电磁法和音频大地电磁法基础上发展起来的一种可控源频率测深方法,具有勘探深度范围大、分辨能力强、观测效率高的优势,兼有测深和剖面研究的双重特点,是研究深部地质构造和寻找隐伏矿的有效手段[7-11]。近年来,CSAMT在鄂东南地区斑岩型、矽卡岩型铜金矿床勘查中发挥着重要的作用[12,13],尤其是在铜山口矿床深部找矿研究中,建立了该地区物探找矿模式,对寻找与中酸性侵入岩有关的斑岩型和矽卡岩型铜、铁、钼等类型的矿床具有一定的指导意义[12]。通过前期工作,研究区具有和铜山口矿床相似的成矿条件,依据CSAMT在铜山口矿床深部找矿中良好的应用效果,本次研究选取CSAMT作为区内斑岩型铜矿勘查物探方法,刻画了Ⅳ号小岩体的规模和深部走向,为斑岩体及异常的圈定和钻孔的布设提供了有效的依据。

2 研究区地质与矿床特征

2.1 地质背景

研究区位于鄂东南地区南西部的殷祖岩体与灵乡岩体之间。区域内构造发育,岩浆活动频繁,矿产丰富,为鄂东南地区寻找铜铁矿的有利地段[2,13]。

区域内出露从志留系-石炭系地层(图1),总体上呈近东西向展布。其中:志留系—泥盆系是区内出露最老地层,为一套以粉砂质页岩、粉砂岩、细砂岩为主的碎屑岩;石炭系地层以灰岩、白云岩为主,少量碎屑岩,分布于志留系地层北侧。志留系地层出露最广,主要分布于研究区域南部,组成背斜核部;泥盆系和石炭系地层处于区域北部,组成皱褶构造的翼部。

图1 研究区地质图及施工布置Fig.1 Geological map and layout of survey plan in the study area

区域位于殷祖复式背斜北翼,构造活动剧烈,多期构造叠加复合,岩浆沿着各构造体系联合、复合的复杂部位侵溢,变质作用、成矿作用强烈,构造形迹主要呈北东-北北东向展布。

区内岩浆出露点十余处,其中小岩体3处,其它均为岩脉。其中,饶家山小岩体(Ⅳ号)为见矿岩体,人工露头沿公路近东西向展布,长65余米,可见宽度5~20m。岩性主要为石英闪长斑岩,局部为石英闪长岩。

区内北东角(殷祖岩体外围)发生热接触变质作用,形成的变质岩主要有大理岩、白云质大理岩及(云母)角岩,分别由灰岩、白云岩及碎屑岩变质而成。

2.2 矿床特征

研究区铜矿主要产于饶家山小岩体(Ⅳ号),为斑岩型铜矿。斑岩体地表仅见人工露头,沿133°方向地表长56m,总体形态不明。组成岩体的岩石为石英闪长斑岩,斑晶发育;岩体内含较多捕虏体。区内热液蚀变有硅化、碳酸盐化、绿泥石化、高岭石化、矽卡岩化等。

区内共发现铜矿体2个,矿化体7处,主要由钻孔ZK02控制(图2)。矿体赋存于石英闪长斑岩体中的硅化破碎带及沿C/S不整合面发育的层间破碎部位。矿体厚度及品位由地表向深部有变薄变低的趋势,地表厚度2.45~5.23m,Cu品位0.2%~0.93%;钻孔中厚度4.49m,Cu品位0.2%~1.59%。

图2 ZK02钻孔铜矿岩芯照片Fig.2 Photos of the core of copper mine in ZK02

矿石为含铜黄铁化碳酸盐化云母角岩、含铜黄铁矿化云母石英岩及含铜黄铁矿石。矿石中金属矿物主要为黄铁矿、黄铜矿,其次有磁黄铁矿等。矿石构造有浸染状构造和致密块状构造。

3 研究区物性特征

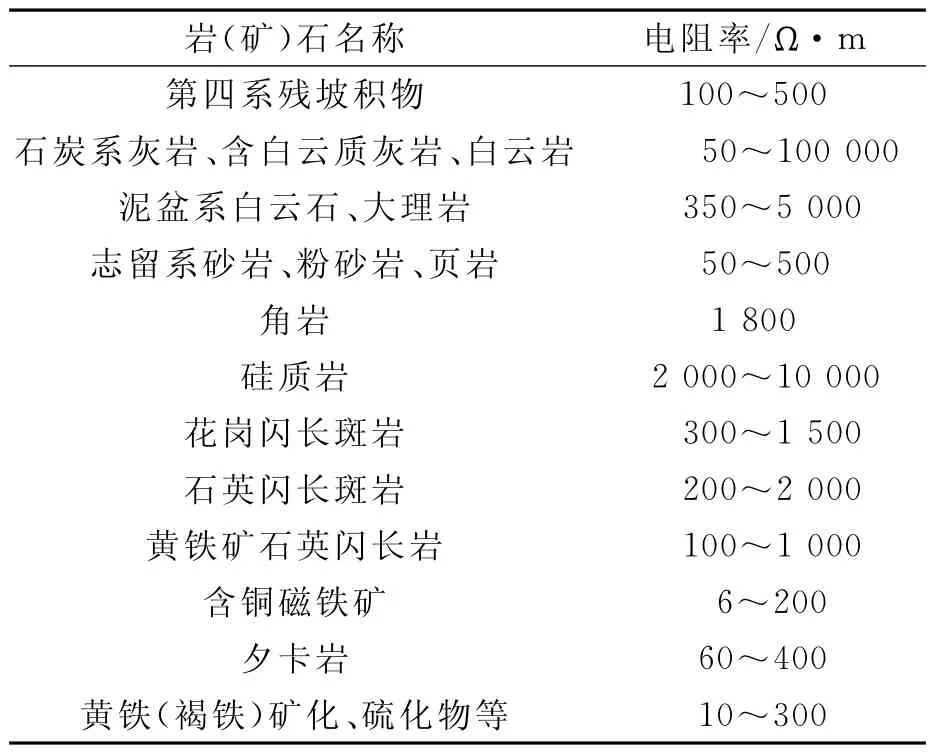

通过收集统计研究区内及邻区岩石物性资料,区内岩矿石的物性见表1。

表1 研究区岩矿石物性Table 1 The list of physical properties of the rock and ore in the study area

由表1可知:

1)研究区岩矿石电阻率变化范围较大,其中碳酸盐岩类电阻率值最大;侵入岩类、矿石类电阻率较低。

2)沉积岩灰岩、白云岩、石英砂岩为高电阻率特征,炭质灰岩、页岩、粉砂岩等呈低电阻率特征;岩浆岩普遍具中低电阻率;变质岩中的大理岩具高阻特征;矽卡岩具低阻特征。

3)砂页岩电阻率较低,当变质为角岩后电阻率明显增大;火成岩一般表现为中阻,火成岩间电阻率差异不大;古生界沉积地层电阻率最高,但当受构造作用破碎后,电阻率明显降低;致密块状硫化矿石电阻率最低,呈低阻反映;断裂破碎带内由于破碎、矿化等原因呈低阻反应。

研究区主要为志留系坟头组砂岩分布区,石炭、泥盆出露较少。目标地质体为Ⅳ号石英闪长斑岩体,目标地质体的物性模型应为中-低阻特征。该区对于地质—地球物理模型识别小岩体是有效的。

4 方法技术

4.1 方法简介

可控源音频大地电磁法(CSAMT)是在大地电磁法(Magnetotelluric Method,MT)和音频大地电磁法(Audio-frequency Magnetotelluric Method,AMT)的基础上发展起来的一种人工源频率域测深方法,是20世纪70~80年代国际上新发展起来的一种电法勘探方法[14-16]。我国在20世纪90年代末相继引进美国Zonge公司生产的GDP-12和GDP-16多功能电法仪,此时,CSAMT在我国才得以引入和研究应用。由于探测深度大、抗干扰能力强、分辨率高,近年来CSAMT已被广泛地应用于金属矿、石油、天然气、地热、水文勘查及工程、地质调查等领域[17-21]。

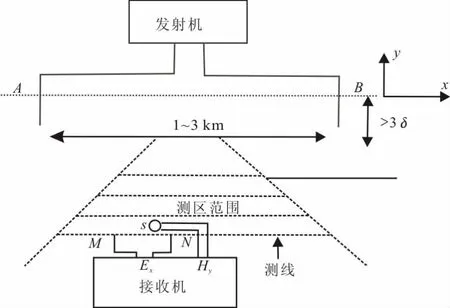

CSAMT具有工作效率高、勘探深度大、垂向分辨率高、水平方向分辨能力强、地形影响小及高阻的屏蔽作用小的技术特点[17-23]。CSAMT就测量方式主要分为张量、矢量和标量3种;就其场源方式又可分为电偶极源和磁偶极源2种。目前,国内外通常采用的测量方式一般为电偶极源标量CSAMT测量方式[5]。标量测量装置如图3所示[5]。

图3 CSAMT标量测量示意图Fig.3 CSAMT scalar measurement diagram

卡尼亚电阻率计算公式为[5,6]

其中:ρ为介质的电阻率,单位为Ω·m;f为频率,单位为Hz;Ex为x方向的电场,单位为V/m;Hy为y方向的磁场,单位为T。

有效穿透深度范围可估算为[15]

其中:D为有效穿透深度或探测深度,单位为m。

电磁波的有效穿透深度D(或探测深度)与频率f成反比,即高频时,探测深度浅;低频时,探测深度深。因此,可以通过改变发射频率来改变探测深度,达到频率测深的目的[15]。

4.2 野外工作方法

研究区域共布置CSAMT剖面6条(图1),总计4.0km,78个点,点距40m;目的是对Ⅳ号岩体深部进行了解,查明Ⅳ号岩体的规模、产状及空间赋存状态,对岩体内铜矿进行识别。

本次野外工作采用V8系统,设置频率为0.125~9600Hz共58个频点,单频点的观测时间为60s,单个排列测深的时间为60min。避开了高压线、地下输油管道等干扰物,且在地层相对均一位置布设电偶极源。根据实地工作情况,决定工区发射的偶极距长度为1.05km,在满足信号强度前提下有效地避免了近场效应。供电电流控制在16~24A,采用大电流提高信噪比,以压制干扰。同时,电偶极源与接收之间合理避开大型河流及人文干扰较严重的城区。

5 CSAMT测量结果及解释

在后期工作中只有钻孔ZK02见矿,因此本文主要介绍剖面0线和1线测量结果。

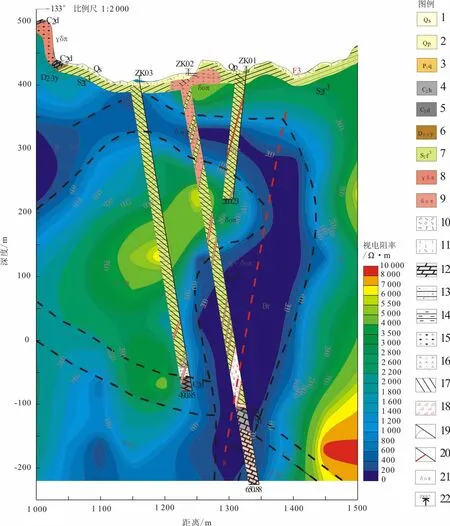

5.1 0线测量结果及解释

图4为0线综合剖面解释推断图。由图4可知,0线剖面视电阻率范围为200~10000Ω·m。低阻区域视电阻率在600Ω·m以内,低阻区域推测为断裂破碎角岩或热液蚀变砂岩等导致;点号1050~1300段标高300m至负100m高阻区域及点号1450~1500段,推测为砂岩热变质的角岩。

图4 0线综合剖面解释推断Fig.4 The comprehensive profile interpretation inference diagram of line 0

经ZK01、ZK02和ZK03三个钻孔验证:低阻带纵向分布段主要由构造破碎引起,浅部横向分布段由角岩及穿插其中石英闪长斑岩体或脉共同引起,其中Ⅵ号岩体下边界处与低阻带边界较吻合。下部中低阻部位的异常与栖霞组地层含炭质有关。

5.2 1线测量结果及解释

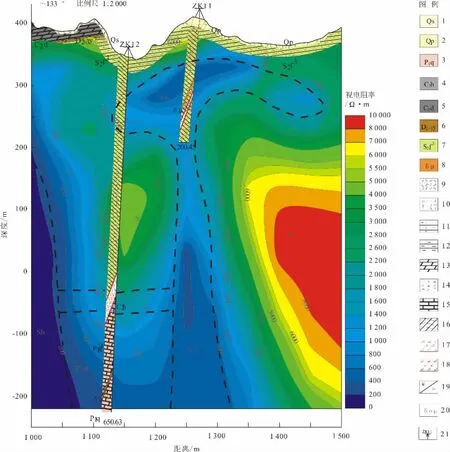

图5为1线综合剖面解释推断图。由图5可知,1线剖面视电阻率范围为200~10000Ω·m,高低阻界限明显。其中,1100点以西小号段、1220~1320点号段向东陡倾的低阻带构造破碎带;标高300m附近水平展布的低阻带可能为构造破碎带;高阻异常为志留系碎屑岩角岩化引起,强度不同电阻率变化较大,其中在两破碎带之间高阻下部的低阻部分可能为志留系未角岩化的砂页的反映。

图5 1线综合剖面解释推断Fig.5 The comprehensive profile interpretation inference diagram of line 1

经ZK11和ZK12两孔验证:可控源标高300m附近的低阻带为构造破碎带,ZK11孔内仅见薄石英闪长斑岩脉,破碎带内黄铁矿化发育;ZK12孔穿过的可控源高阻带为角岩、其下部低阻部位在0m标高以下(原推测砂页岩部位)见黄龙组大理岩和栖霞组含炭质大理岩。

6 结论

本次研究通过CSAMT在鄂东南某地区斑岩型铜矿勘查中应用成果研究,可以得出如下结论:

1)矿区含矿岩体为石英闪长斑岩,表现为中—低阻;周边地层为志留系碎屑岩,表现为低阻;斑岩体视电阻率异常特征较为明显。本次研究采用CSATM法,有效查明了研究区Ⅳ号石英闪长斑岩小岩体的边界及产状、岩体同地层接触关系、隐伏构造位置等地质问题,刻画了深部小岩体的形态、展布及矿化情况。通过反演结果推测Ⅳ号岩体是一直径为50~70m,沿355°方向陡倾(75°左右)的筒状岩株体。依据CSAMT解译成果施工多个钻孔,验证了石英闪长斑岩小岩体的展布特征,在ZK02深部发现2处铜矿体和1处矿化体。

2)实践证明,CSAMT法是揭露地下深部地质情况的一种有效手段,对小型斑岩岩体边界具备较好的分辨能力,能够非常准确地找到矿产资源所在的具体位置,能清晰反应控矿、容矿构造,可起到间接找矿的作用,对斑岩型铜矿的识别具有较好的指示意义。

3)依据CSAMT反演结果判断斑岩体是否含矿或含矿品位的高低,除了需要了解区域成矿条件外,还需要有其他地球物理方法进行综合地质—地球物理解释,如激发极化法,联合已有信息,能够对勘探区域的异常情况进行更加全面的解释,以此来提高找矿工作的效率。