德国现代大学制度在中国的引进与发展

——以同济大学为中心的历史考察

2023-11-17黄书光

孙 慧 黄书光

中国现代大学发轫于晚清,但是,并非由中国传统高等教育演变而来,而是效法西方现代大学制度的产物。虽然在早期曾借鉴日本,但“近采日本”也是为了“远法德国”。[1]随后对美国的学习,也等同于间接借鉴德国,毕竟美国的高等教育也是“受德国影响”[2]1。因此,中国现代大学的形成历史,无论如何都绕不开德国现代大学制度。

一、德国现代大学制度在中国的引进路径

德国现代大学制度的发轫与完善是一个不断拓展大学功能的过程。托马西乌斯(Christian Thomasius)等一批学者在哈勒大学(Friedrichs-Universität Halle)第一次确立了学术自由的原则,“这个原则是现代大学生活的重要柱石”[3]。哥廷根大学(Georg-August-Universität Göttingen)延续了哈勒大学的学术自由原则,注重基础学科与实用学科,加强实验室、图书馆等基础设施建设,提高教师的社会地位。经由这两所学校的改革,德国大学孕育出全新的功能,即从传授旧知识转变为探索新知识,[4]进一步加强大学与社会的联系。1810年,柏林大学(Berliner Universität)建立,洪堡(Wilhelm von Humboldt)明确提出大学应当秉持教学与研究统一原则,认为大学的根本任务绝不是传授不求变通的腐朽知识,而应由教师带领学生追求无尽的真理,研究纯粹科学,并将研究成果应用于教学之中。这一理念使大学的首要职能由教学让位于科学研究。职是之故,德国研究型大学模式,即以柏林大学为代表,以追求真理为目标,要求教师进行纯粹科学研究,致力于培养学生独立探索知识的能力,从而达到以大学自身发展促进社会进步的目的。事实证明,这一模式取得了巨大成功,不仅为德国的强国地位奠定了基础,其影响甚至辐射至全世界的高等教育领域。

不同于研究型大学,德国的工科大学是从相当于中等教育水平的工业学校逐渐发展而来的。工科大学的发展过程,正值研究型大学誉满全球之际。因此,工科大学也受到柏林大学的影响,较早注重理论性的应用研究。概而言之,工科大学与研究型大学主要存在两方面的差异。首先,工科大学虽然吸收了洪堡教育原则,注重科学研究,但是,其科学研究以工程技术为主要内容,教师必须具备丰富的工程实践经验,强调培养学生在工程实践中探索工业知识的能力。不仅如此,其系科设置也紧密结合工业发展趋势,课程内容以工业知识为主,并与政府和企业形成三方互动网络。其次,与研究型大学相比,工科大学具有更为强烈的社会服务意识。工科大学是在国家工业化进程中逐渐形成与发展起来的,从始至终与工商业有密切的联系,受其资助,并为其培养人才。可以说,在研究型大学的基础上,工科大学再一次扩充了德国大学的外延,培养了大量高级工程人才,并且能在短时间内带来社会效益,弥补了研究型大学的不足,进一步强化大学的社会服务功能,在很大程度上加快了德国工商业的腾飞。

中国大学是西方近现代大学制度中国化的产物[5],20世纪初仍领先世界的德国现代大学制度,在中国现代大学制度的形成中占有一席之地。德国的研究型大学模式与工科大学模式都曾在中国落地生根,其引进路径有两种:一是经由中国人间接借鉴;二是通过德人在华办学直接移植。

(一)间接借鉴:留德华人主导的高等教育改革

蔡元培借鉴德国现代大学制度改革北京大学在当时产生了极大的影响,这一举措在中国大学制度发展史上具有划时代的意义。蔡元培在德国留学期间,通过在莱比锡大学(Universität Leipzig)学习时的体察,以及翻译鲍尔生(Friedrich Paulsen)作品时对德国大学的了解,逐渐认可与接受德国高等教育,尤其是大学制度。[6]1916年底,蔡元培正式执掌北京大学,并用德国研究型大学理念进行一系列改革。蔡元培在北京大学倡导的“所谓大学者,非仅为多数学生按时授课,造成一毕业生资格而已也,实以是为共同研究学术之机关”[7]、“思想自由,兼容并包”理念以及教育独立思想均能从德国研究型大学理念中觅得原型。北京大学作为中国最高学府,拥有优越的办学资源,加之蔡元培的号召力,从而招揽了大批学术人才。在种种有利条件的加持下,北京大学借鉴德国研究型大学模式从一开始就较为彻底。在内忧外患的时局中,教师自由讲学、学生自由学习、不同学派共同追求高深知识,确是难事。北京大学借助优越的办学条件与高水平的教师群体,最终达到了师生共同研究学术的目标,形成独树一帜的办学风格,并进一步奠定了其在全国高校中的影响力,使效法德国从事高深学术研究成为一种新的办学方向。

借鉴德国现代大学制度改革中国本土大学的还有马君武在广西大学的办学实践。与蔡元培不同,马君武在德国工科大学求学多年,是第一位在德国取得工学博士学位的中国留学生,他对德国的高等教育有更深刻的体察。马君武在德国就读的正是与柏林大学并行、开创了德国工科大学模式的柏林工业大学(Königlich Technische Hochschule zu Berlin)。学成归国后,马君武在执掌广西大学时借鉴德国工科大学模式进行改革,主要体现在提倡科学教育、强化技术应用以及培养致用人才为社会服务等方面。[8]广西大学因而形成了独重工科的办学特色,成为近代高等工程教育的一个范本。

虽然蔡元培与马君武在对德国现代大学制度的借鉴存在模式与内容上的差异,但二者都是德国现代大学制度根植中国的主导者与中间人。鉴于中间人自身对德国教育理念理解的主观性及其随后离校的客观事实,间接借鉴路径具有理念贯彻不够彻底、后续影响不能持续等局限性。北京大学在蔡元培离校之后,迎来了蒋梦麟、胡适、汤用彤、马寅初等掌校者,广西大学在马君武逝世之后迎来了雷沛鸿、高阳、李运华等掌校者,这些校长均于美国取得学位,深受美国高等教育的熏陶。经过数任留美校长的掌校,德国现代大学制度在北京大学与广西大学的影响逐渐式微。

(二)直接移植:德国在青岛、上海的创校实践

与间接借鉴相比,直接移植使德国现代大学制度在中国产生了更为长久的影响。20世纪初,中国政府以欧洲教育体系为蓝本进行大规模教育改革。德国政府为了与英、法等国竞争在中国的影响与利益,在普鲁士文化部(Preuβisches Kultusministerium)司长阿尔特霍夫(Friedrich Althoff)、柏林大学东方语言系教授萨豪(Eduard Sachau)、汉学家佛尔克(Alfred Forke)以及德国驻上海总领事克纳佩(Wilhelm Knappe)等人的推动下,位于上海的德文医学堂于1907年正式成立,这是德国现代大学制度在中国的首次直接移植。为了掩饰德国政府直接出面在中国办学的事实以防招致其他国家的效仿[9]54,德文医学堂的成立在中国被美化为德国医生宝隆(Erich Paulun)出于培养中国医生的慈善目的所为。[9]3德文医学堂建立后,具体校务由宝隆负责,教师由普鲁士文化部从德国委派而来,教材与教学设备也来自德国各地企业、学校以及个人的捐赠。[9]144-146

鉴于医学是西方国家在中国普遍开设的学科,为了与这些学校进行区别并体现德国的优势,德国政府计划在中国开设工科学校培养优秀工程师。这一措施被视为不仅能在中国提高德国工业声誉,并能为德国带来更多的工业订单。[9]43基于这一愿景,德国政府在中国开设两所工科学校:第一所为1909年中德政府合办的青岛特别高等专门学堂(以下简称“青岛高专”);第二所为1912年在上海开设的德文工学堂。这两所学校均参照德国工科大学模式办学。1914年,青岛高专因其德国政府背景在第一次世界大战(以下简称“一战”)中惨遭关闭,位于上海的德文工学堂成为德国工科大学模式在中国的唯一移植载体。德文工学堂的开办与德文医学堂一样,由德国政府推进但不正式出面,派赴中国的负责人是贝伦子(Bernhard Berrens),教师由德国政府委派,教学设备也来自德国。

为办学便利起见,德文工学堂在创办之初即与德文医学堂合办称为同济德文医工学堂(1923年更名为同济大学,1927年更名为国立同济大学,以下均以“同济”指代),自此,德国研究型大学模式与工科大学模式在同济进行了有机结合。

二、德国现代大学制度在同济的移植与发展

1906年,中德两国政府官员在柏林会面,德方提议在上海或南京建立德国学校作为中国人前往德国留学的预备学校。[9]62基于发展新式教育的需求,这一提议得到中国首肯。[9]8在中德两国政府达成共识的基础上,德文医学堂与德文工学堂得以顺利开办,但是,并未止步于语言学校的性质,而是被定位为高等专科学校。[10]6

(一)德人掌校时期全盘德化,倾向于职业训练

虽然同济是在中德两国政府达成共识的基础上创办的,但当时中国政府并无余暇亲自参与外国在华办学。因此,同济是在中国政府默许的情况下由德国独立开设的。

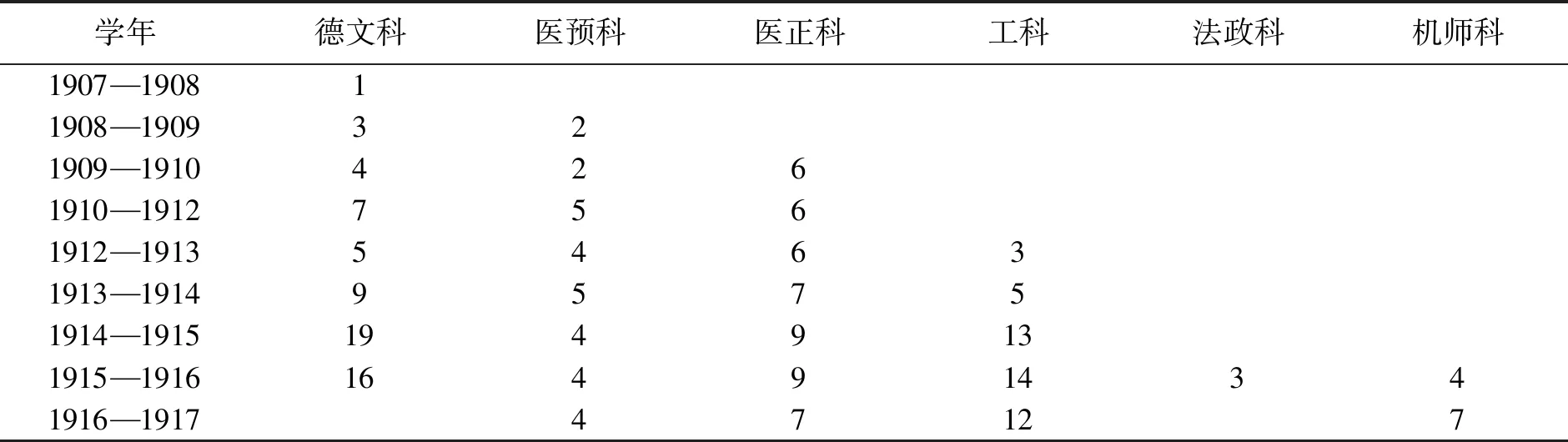

德文医学堂初创时即组建校董会,校董会主要由德国人构成;中国成员朱葆三、虞洽卿、叶洪涛、吴少卿,他们虽有董事头衔,但基本不参与决策;宝隆被推选为董事会主席并兼任医学堂总理。[9]133德文工学堂开设后,3名德国工程师加入校董会,贝伦子全权负责工学堂事务。为了全面移植德国模式,除了中文教师之外,校董会只聘请德籍教师。据统计,德人掌校期间,在同济工作过的德籍教师人数达71人,具体分布见表1。德籍教师中拥有博士学位的达36人,其中4人为教授。没有博士学位的教师集中在办学层次较低的德文科与机师学校,医科教师大多是在德国研究型大学取得医学博士学位的医生,工科教师大多是在德国工科大学取得工学博士学位的工程师。[11]这一时期的中国教师占极少数,且仅限于教授中文与德文翻译,学校的教学主导权为德籍教师把握,“教授悉仿德意志大学制”[12]。在德籍校董及教师的主导下,医科的教学与实习暂借宝隆医院进行。宝隆医院是一所德国医院,保证了医科的德国教学特征。工科则设有各类工厂与实验室,配备德国最新机器,学生“不啻在德国工厂学习也”[13]2。

表1 1907—1917年德籍教师人数统计[9]443-452 单位:人

鉴于中国中学生习读德文者寥寥,为了提高教学成效,同济在创设之初即开设德文科,囊括德文、拉丁文、中文、翻译、写作、数学、算学、几何、制图、动物学、植物学、地理、历史、化学、物理、体操等课程,与德国实科中学开设的课程大同小异。[14]154德文科的教学目的主要在于使学生熟练运用德语,并习得现代科学素养,为日后进入医工科学习做准备。

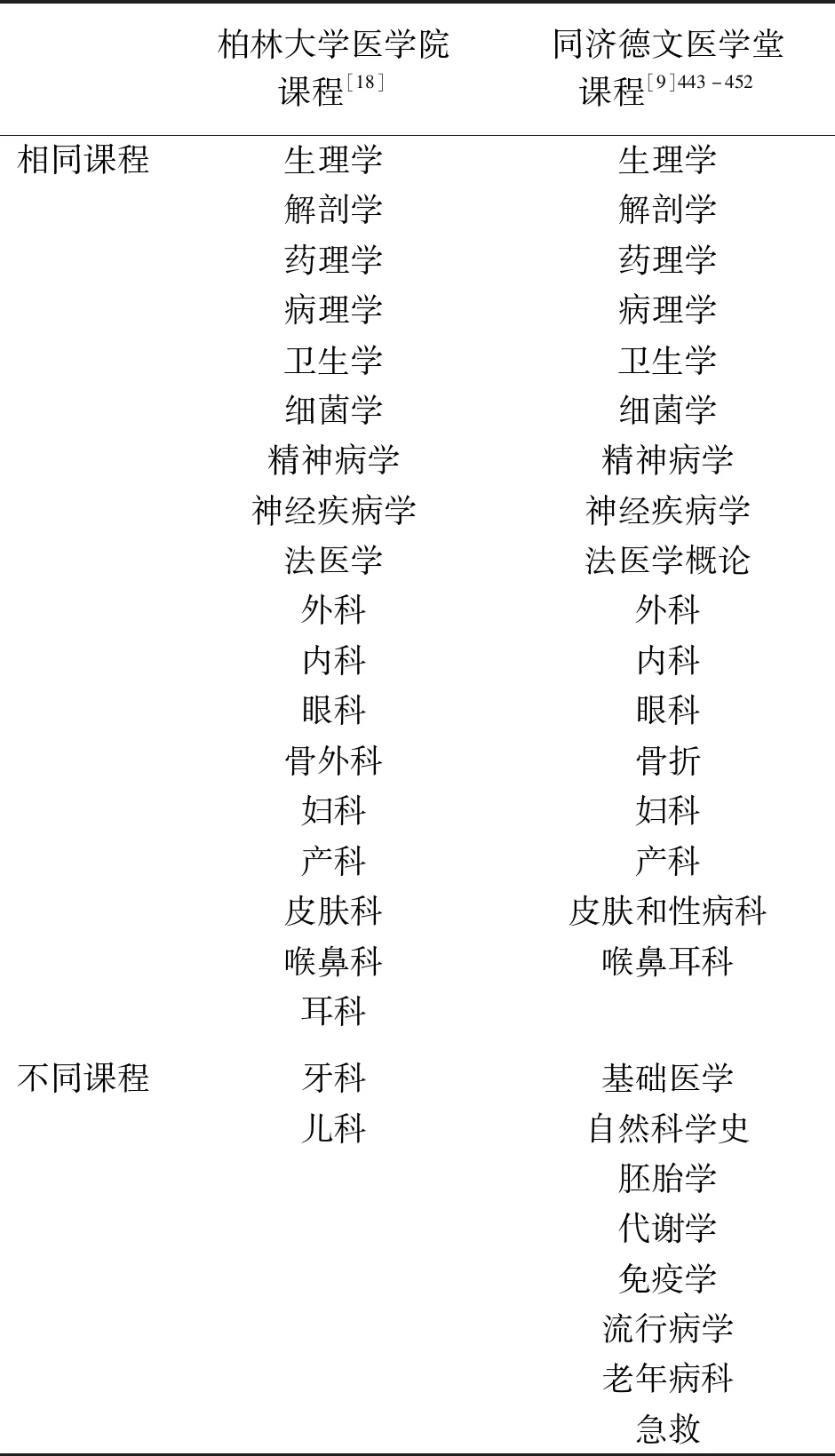

医科分为医预科与医正科,医预科主要开设生理学、有机化学、物理、解剖学、动物学等基础医学课程。通过医预科的严格考核,即可升入医正科。医正科开设大量现代西方医学课程,在照搬柏林大学医学院课程设置的基础上,增设一些基础性的课程和符合中国社会需要的课程(见表2)。如德国的大学一样,医科重视生理学与解剖学,碍于当时社会风气未开,早期在教学中使用腊制模型进行解剖,随后通过向中国相关部门申请使用合法尸源进行解剖教学,[15]从而提高了教学水平。同时,医科也十分重视临床示范教学,安排临床诊断练习,规定固定的临床实习课时。定期临床教学作为德国现代大学医学院的重要内容[14]217,在医科得到了较为完整的复制。

表2 柏林大学医学院与同济德文医学堂课程设置对比

工科得益于自建工厂与齐全的设备,在德人掌校期间共开设51门课程,分为语言课程、自然科学课程与技术科学课程。其中,技术科学课程设置反映了德国大学的主流。据统计,19世纪末技术科学成为德国各类高校中开设最多的学科领域,具体包括测量、建筑、土木工程、机械制造、电机工程等学科。[16]155-156同济工科则相应开设了测量学、建筑学、城市土木工程学、机械学、电气工程动力机械学等课程。在课堂学习之外,工科十分重视工厂实习,“学生在第一年内每星期应亲下工厂做工三天以冀将来得有抉择工业之匠人工作良窳之能力”[13]1-2,这一特征来自德国工科大学注重课堂教学与课外实践相结合的办学理念。

在德籍校董与教师对德国现代大学制度合理引进的基础上,同济的德国特征十分鲜明,“与美化之燕京,法化之震旦可算是鼎足三”[17]。鉴于这一时期的同济处于起步阶段,且德国意图通过在短期内培养大量施诊医生与工程师从而快速对中国社会产生影响,因此,在德人办学期间,无论是研究型大学中的纯粹科学研究还是工科大学中的应用科学研究,都未在同济得以充分体现。此时的医工两科虽是移植德国不同的大学模式,但其均有注重职业训练的倾向。随着办学权的转让与办学规模的扩大,德国现代大学制度在同济得以更完整地体现,从注重职业训练发展为教学与研究并重。

(二)收归自办后德方加大资助,助力办学水平提升

1917年3月14日,北京政府正式宣布与德国断绝外交关系,[19]法国无须顾念中德邦交,遂于3月17日派兵强行关闭位于法租界内的同济。[20]由于有青岛高专的前车之鉴,中德政府未雨绸缪,在各方力量的协助下,同济免遭停办,举校搬迁至吴淞办学。[21]鉴于德法关系持续恶化必定会给同济带来更多麻烦,德方为了保留这一重要文化机构,不得不让出掌校权,同济改由华人掌校。同济自此从一所德国学校转变为中国学校,校董会中的中国成员人数上升,并迎来首任校董会中国主席沈恩孚与首任中国校长阮尚介。[22]

失去办学权后,德国为了保证德语教学传统与德国学制在同济的延续,其参与办学的方式转变为提供德籍教师与大量捐赠。虽然在一战结束后因驱逐德侨的政策同济流失大量德籍教师,但很快又引进新的德籍教师。1920年,日本当局释放一批德国战俘,其中不少教授为同济所聘,贝伦子也于1921年重返同济。同年,德国政府为了维持对同济的长久影响,决定一次性捐赠价值400万马克的教学设备与仪器,并与同济签署协议。依据该协议,自1921年7月11日至1933年6月30日的12年间,捐赠设备的财产权仍属德国。如果工科在12年间坚持保证德国特征,教学语言仅使用德文与中文,除中国教职员外,只聘请德籍教师,则自1933年7月1日起以上设备财产权归于同济。[9]482-4841924年,德国以相同条款与同济就医科和宝隆医院合作事宜签订协议。[9]493-495

事实证明,德国以法律形式确定对同济医工两科的持续影响取得了成效。首先,得益于这两份协议为同济提供的师资与设备,1923年,教育部批准同济升格为大学,学校更名为同济大学。[23]工科由于办学条件更优越,率先达到大学程度,医科经过扩充后于次年达到大学程度。[24]其次,虽然20世纪20年代和30年代大量留美学生学成归国,并涌入高校使中国高等教育掀起“学美”热潮,但是基于协议内容的规定,同济在此期间坚持聘用德籍教师与少数具有德国教育背景的外籍教师,使德国特征得以完整保留。据相关统计,1932年至1933年,同济的德籍教师将近40人,随后虽有所减少,但1934年至1935年仍达30人。[25]甚至在1937年后同济多次迁校期间,部分德籍教师仍能忍受艰苦环境随迁。同济聘请的德籍教师中不乏已在德国学界取得巨大成就者,如达姆施塔特工业大学(Technische Hochschule Darmstadt)前校长、著名铁道专家鲁罗教授(Ren Leux)等人。[26]高水平教师的加入,使同济的办学水平得以大幅提升。

1933年,协议到期,为了延续对同济的影响,德方积极与中国教育部进行磋商。鉴于同济设备之完善与办学成绩之显著,教育部最终声明[27]:

若与政府对于学术机关之规定不相抵触,同济将仍循旧规办理,培植中德文化上之关系,以德文为第一外国语,并于聘请外籍教员时,先注意于德籍专家。

职是之故,德国通过各方面的影响,在很大程度上保证了同济在没有德人掌校的情况下对德国大学制度的持续借鉴,并为同济进行科学研究提供了充分条件。

(三)华人掌校后延续德国模式,注重科学研究

1917年,同济转让办学权,改由华人掌校。在十年私立时期,仍由校董会主持校务,德籍校董占有一定席位,仍能发挥一定作用。1927年,在蔡元培、朱家骅等人的争取下,同济跻身国立大学行列,更名为国立同济大学。新成立的校董会从决策与监督机构转变为咨询机构,由政府指派校长全面负责校务,德方彻底失去话语权。即便如此,基于1921年和1924年与德国签署的两份协议以及德国强劲的医工实力,中国政府对同济继续借鉴德国模式一事持肯定态度,一方面旨在借助德国的丰厚捐赠缓解国立大学的财政压力,另一方面意在将同济作为获得德国军事援助的桥梁。

随着办学水平的提升,同济对育人目标做了进一步调整。初创时期的医科“以专收华生教授医科(教法与德国医学校相同)为宗旨”[10]1,工科“意在使来学者得受德国工科之教育,造成一般工师”[13]1。此时的育人目标具有很鲜明的职业性,偏重一般教学。在升格为大学以及转为国立之后,“以培养医工理各项专门人材为宗旨”[28],对育人目标提出新的要求,在教学之外还要“注意高深学理的研究”[29]4。这一育人目标的发展表明同济对德国大学理念的进一步贯彻。同时,与德国大学不再只从事纯粹的科学研究而是兼重应用科学研究一致,同济在兼顾教学与研究的同时还“注意到本国实际的需要,学理事实,完全兼顾,能把一切科学上的学理,应用到事实上面,切切实实的作一些实际功夫”[29]4,体现了强烈的教育为社会服务的倾向,符合中国社会实际需求。

1929年,南京国民政府颁布《大学组织法》,并规定“凡具备三学院以上者始得称为大学”[30],同济据此将医工两科改称为医学院与工学院,并着手理学院的筹设工作。[31]理学院的开设计划,进一步表明同济对基础科学研究的重视。但是,碍于经费困难,[32]理学院直到1937年才得以正式开办。

工学院学制为五年,学生第一年在工厂实习,其实习教程“依照德国工业教育会所定关于各项技术之教程,且有德籍技师从事指导”[33]。之所以将实习安排在理论课程之前,则是考虑到中国工业不发达导致学生对于工业以及工厂缺少基本认识,不便于教学工作的开展,学生进入工厂“不啻身入一耳目完全一新之境”[34]132。学生在第二年与第三年开始学习工科基本知识,自第三年土木工程系与电工机械系开始分组授课。第四年与第五年,则开始教授工科之各专门知识。翁之龙掌校之后,对工学院进行扩充,至1936年,工学院下设机械系、土木系、电机系、测量系、造船讲座、飞机制造讲座。[35]

医学院“亦仿德国大学制度五年毕业,计分十学期”[36]。前两年为医预科,教授基本医学知识,第一年注重学理,第二年注重实习。第三年至第五年为医正科,教授各种科目并进行临床实习。医预科修业完毕须经过严格试验及格后才得以升入医正科,医正科修业完毕须经过严格试验及格后才能发给行医文凭,试验分为口试与笔试。除了结业试验之外,为了保证教学质量,德籍教师在学期内与学期末均会不定时进行各种考试,“以确知诸生之进步如何”[34]135。在这一严格的考试制度下,同济学生将其视为“一种极严重的事”[37],并戏谑地称为“算总账”,“如果通不过,就须回家重读,直到教授允许你可以了为止”[37]。这一借鉴德国的严格考试制度,正是保证同济教学质量的关键。

同济的教师教学与学生学习借鉴德国大学理念,不指定教材,任各科教授自由讲授,发挥各自的主张,传授自身经验。也不给学生发讲义,但是,图书室配备各类德文专业图书,学生依据各自的兴趣选择参考用书。在课堂教学时教授以德语口授并搭配幻灯片与模型进行讲解,学生自由做笔记。虽然因语言关系这种教学制度会带来一定的不便,但是,德籍教授认为“固定课本,则教材每不易与该科进步实情相合”[34]134,而“诸生自读其笔记,实较用心,而对于教授讲解,亦易领悟深入”[34]134。这一教学传统在同济一直得以保持,“此所以养成自由研究习惯并以防止一般的背诵式的流弊”[38]1。

德国现代大学的研讨班与研究所是其办学模式的另一大创新,为教学与科研的统一、师生自由研究提供便利,这一模式也在同济得以扎根。就医学院而言,致力于开设各类研究馆,由德籍教授主持并带领学生在馆内从事专门研究。至1937年,医学院已开设出解剖学研究馆、生理学研究馆、生物学研究馆、卫生及细菌学研究馆、病理学研究馆、药物学研究馆,基本与柏林大学医学院开设的研究所无异(参见表3)。这些研究馆多年来坚持聘请学术造诣较高的德籍教授主持教学与研究工作,并通过德籍教授向德国募捐到最新仪器、设备、标本、模型与教材等,使同济的研究水平不断追赶先进国家。德国著名病理学家阿绍夫(Karl A.L.Aschoff)在参观同济后肯定其病理学研究馆“能以最经济之手腕,达研究学术之最高目的”[39]74。

表3 柏林大学医学院与国立同济大学医学院开设研究所对比

德国的工科大学与研究型大学一样,不仅在教学中加入自然科学课程,也在大学内部建立起各类研究所,但更注重应用技术研究。基于此,至1937年,同济工学院已陆续开设机械试验馆、电工试验馆、材料试验馆、水力机研究馆、传动机构研究馆、水利试验馆、物理研究馆、测量馆,“一以授课,一供研究”[40]。与医学院一样,工学院的研究馆也由德籍教授主持,馆内仪器与设备以及教材大多来自德国各界捐赠,十分完善。基于此,德国水利专家方修斯(Otto Franzius)在同济演讲时表示[41]:

处今日经济不景气状况之下,苟无水利试验场,无一国家能举办其水利工程。而吾同济大学基于此种理想,而建设一水利工程试验场,实足自律。

德国大学在研究所之外还开设附属机构,如医院或工厂,一方面方便学生实习,从实践中获得知识,另一方面能使师生的研究成果得以应用并加以验证与改进。同济医科多年来暂借宝隆医院进行教学与实习,直到1937年才正式建立上海市立医院作为附属医院。[42]与医学院相反,工学院在初创时期即借助德国的大量捐赠开设附属工厂,至1937年,同济附属工厂占地4,500平方米,工厂[43]:

除供给学生实习,兼造校中各研究馆之新设备,教课标本,并制造校中木器设备等外,随时制造车床、刨床、抽水机、老虎钳及他种工作机器出售。

鉴于同济工厂办理之完善,其在供学生实习的基础上,还受西门子(Siemens)等德商委托代办造件,[44]同时也受中国政府有关部门的委托生产刻度机与车床等工业产品[45],其生产实力获得中德两国的认可。

在德国现代大学模式中,功能齐全、藏书丰富的图书馆具有重要作用,为师生的教学与科研工作提供保障。同济由于前三十年仅办理医工两学院,彼此图书不相通,且不涉及文学与宗教类图书,因此,在1934年图书馆正式建立之前,图书分散在两学院与各研究馆的图书室内。由于中国的现代医学与工业水平彼时较为落后,因此,各图书室基本不购置中文图书,以德文图书为主,附以少数日文与英文图书。[46]德文图书一部分由专项经费购买而来,一部分来自德国各界的捐赠。如药物学馆图书室“赖德国方面之资助,定购有世界文献中关于本专科之各重要杂志”[47],生理学研究馆“在参考用书方面,在德国之捐款内亦购到不少”[48]10,更有耶拿大学(Universität Jena)教授从其私人图书所藏之生理书籍赠予该馆,“顿使本馆增光不少”[48]10。职是之故,“同济大学生理研究图书室关于德文之重要心理学杂志向极齐全”[49]26,并收到中央研究院心理研究所提议交换借阅图书“以便彼此研究参考”[49]26。1934年,图书馆正式建成,获得中外各界捐赠,得以扩充。[50]馆长王味根对馆务之推进不遗余力,赴各大学图书馆参观考察,旨在使同济图书馆“能逐步成为最新式及最合理之圕”[51]。

综上可知,在创校初期,医工两科的教育均具有很强的职业性,注重职业训练。随着办学水平的提高,科学研究成为办学重点,研究馆与试验室随之开设起来。工科偏重应用科学研究,医科并不局限于纯粹科学研究,与工科同样注重结合社会需要,这是由中国大学诞生的时代背景所决定的。中国的大学诞生于民族危亡之际,背负着教育救国的使命,“致用”是大学教育的关键特征,这一特征即是德国研究型大学模式与工科大学模式移植到同济时的结合点,也是同济与北京大学效法德国高等教育的分水岭。

三、德国现代大学制度在同济得以延续的原因分析

正如在同济任职时间最长、最后一位离开的德籍教师史图博(Hans Stübel)所言,同济的工科是中国唯一一所完全按照德国教育模式建立并仅使用德语作为教学语言的工学院。按照德国教育模式办学的中国的医学院虽然不止同济的医科一处,但这些医学院的教师大多是具有留德经历的同济毕业生。[52]337因此,同济医科在这些医学院当中处于中心位置[52]338,“为国内德国学派的医学教育的大本营,与英美学派的北平协和大学南北并称”[53]。对同济这一模范移植的原因进行分析,将为当今高等教育国际化发展提供一定的借鉴价值。

(一)中德双方始终结合中国实际办学

同济在抗日战争全面爆发前的三十年办学历程中,基于初创时的设想,始终将办学重点聚焦于医、工、理等学科。除了在接收青岛高专学生时开设过一年的法政科之外,并未开设其他学科。鉴于医科与工科的办学特点,教师与学生要花费大量时间在医院与工厂实习。在诊治中国病人、制造中国工业品的过程中,无论是教师的教学还是学生的学习,始终保持与中国社会紧密结合,而不囿于书本知识。职是之故,同济从未像当时其他具有外国背景的大学那样“隔离于眼前的外部社会,却与大洋彼岸的知识体系紧密结合”[54]。纵观同济的办学历史,在规定的临床实习与工厂实习之外,其结合中国实际办学主要体现在以下几个方面。

首先,由于同济采用德国原版教材与设备,因此中德教师均明了中德国民体质之差异、工业现状与需求之差异会给教学带来阻碍。为了应对这一问题,对中国社会进行全面了解是根本解决之道。因此,教育参观与考察在同济得到彻底实施。早在德人办学时期,学校就规定每年由各科教师带领学生前往各地医院、卫生所、工厂、建筑工地以及学校等处进行实地参观与考察,其足迹遍布中国各省市。这一办学特色,使同济真正做到扎根中国大地办教育,弥补了德国教材与理论知识不适应中国社会的缺陷。

其次,同济在继承德国大学注重科学研究获取新知识并用于教学这一传统的基础上,以中国医学与工业为主体展开一系列科研工作。病理学教师欧本海(Franz Oppenheim)以在上海解剖尸体之丰富经历撰成《在上海剖检一百具华人尸体之所得》;生理学教授史图博根据在中国的旅行与观察撰成《中国民族生理学及民族心理学》,“以期引起我国人研究之兴趣”[39]74;解剖学教师淮琴在(Ferdinand Wagenseil)将平日实习课中解剖华人尸体所得作一总论撰成《对于中国人筋肉之研究》;临床医学教师柏德(Eduard Birt)则根据在中德两国之经历进行比较,撰成《论欧人与华人中之老脊椎折伤及新折伤》。工学院为了发表平日研究与学界进行学术交流,特定期出版《国立同济大学工学院报告》,并分赠国内外之研究院室、图书馆及专家学者。这种扎根中国大地进行的科研工作不胜枚举,极大地丰富了师生对中国的深入了解,并“以科研促进了教学内容的本土化”[55]。

1927年,成为国立同济大学之后,中国校长进一步利用同济医工科的强劲实力开设相关系科以满足中国社会的需求。医科鉴于“公共卫生关系民族之健康至巨”[38]11,遂于1932年10月增设公共卫生讲座,并在此基础上与上海市政府合办吴淞区卫生事务所。该事务所不仅采用谈话教育与文字宣传的方式在民众中普及卫生知识,同时还举办公共卫生护士助理训练班与战时医护研习团,全方位为社会服务。为造就中国高级工业人才,工科与军政部、交通部等政府部门合作设置测量系、飞机与造船讲座等,学生一经毕业即能立刻投入到政府工作当中。在国难日急之际,工科特组织民众防空演讲,聘请国民政府的德国航空顾问每周演讲两小时,普及防空知识,使工科在全面抗战时期发挥了作用。

正如同济秘书长兼教务长周尚所言:本校“制度盖取法于德国之大学”[56]9。“然任何国家各有其特殊之环境与需要,故其学校制度虽可效仿,而实施方法与推进目标,自当随时代而变迁。”[56]9因此,同济的办学目标在于:“适合社会之环境,养成健全之青年,以供国家之需要。”[56]9从周尚的这一观点可以清晰地看出,德国现代大学制度之所以能在同济得以保持,正是因为举校上下在借鉴其制度优势的同时,始终朝向结合中国社会实际为中国社会服务的办学目标而努力。

(二)中方主导同济的办学方向

同济在初创十年间相当于德国在中国开设的文化教育机构,收回自办后依然保持着取法德国的办学传统。从这一层面而言,同济始终是中德两国文化交流的桥梁,也是跨文化相互作用的场域。跨文化相互作用是柏林自由大学(Freie Universität Berlin)东亚研究所德中关系史研究小组在对19世纪中德关系史作出深入考察的基础上提出的新理论。[57]这一理论旨在为中德关系史研究提供新的视角与方法,打破“德—中”“冲击—回应”的编纂范式;重视中德两国各个阶层的互动与交流,使交流与互动不再局限于国家与政府、政治与外交的单一层面;打破了对德国的过度关注,强调中国在影响中德关系走向中的积极作用。

这一理论的重要前提是,作为跨文化相互作用的两个主体,中德两国在与彼此的交往中都具有很强的目的性,而非主动与被动的关系。作为同济的主办者,德国意图通过办学提高在华影响力以及随之而来的经济效益的目的是显而易见的。与此同时,中国意图通过德国在华办学引进先进科学技术、培养人才建设国家的目的也是十分明确的。迈入20世纪后,中国政府进一步取法欧洲教育进行改革,并借着五大臣出洋考察的机遇于1906年对德国文化与教育进行全面了解。基于此,中德双方带着各自的利益考量,在德国在华办学这一点上达成共识,同济便是这一共同利益的重要载体。

根据文化主体在交流中表现出的不同反应,跨文化相互作用理论提出4种跨文化行为模式,即本土化、顺应、排斥和抵抗。[58]160同济作为文化教育交流的场域,表现为较为温和的本土化与顺应的行为模式。德国试图将同济这一文化教育机构扎根于中国,本土化是必经的过程。在德人办学期间,德国不仅积极争取本地绅商的支持与协助,并在开办之初即开设中文课程,聘请中国教师授课,此举旨在使中国学生仍能通过参与中国的官方考试进入仕途,这在当时对于中国学生来说是非常重要的选择。同时,为了使中国人对这一外国学校的抵触情绪降到最低,同济教师队伍中没有传教士,不开设宗教课程,图书馆藏也没有宗教书籍。德国有意使同济不沾上任何宗教色彩,因为他们确信迎合中国文化传统摒弃宗教特征更有可能取得成功。[9]46-47在这一点上,中德双方达成一致意见,都坚持政教分离的基本原则。这一先见之明使同济在收回教育权运动中免遭波及。

对于中国方面而言,在保证德国在华办学不会带来政治、经济或文化等方面威胁的基础上,顺应意味着“科学技术之转让、接受和采纳经过革新的技术、利用外来的专业人员和技能以及激活传统结构等措施”[58]161,同时使“各自的利益和认同性均得到了维护”[58]161-162。20世纪初,德国的医工实力与大学教育均位于全球前列,为各国所效仿。同济作为德国医工与教育在中国结合的产物,中国政府自然不愿意舍弃这一文化机构。1917年,法国强占同济校园,除了德国的全力争取,中国政府与绅商也在积极从中协调力保同济之延续。[59]1927年,同济在无人掌校的情况下面临着被并入第四中山大学的危机。若成为第四中山大学的医学院,德国特征将无法保留。政府当局出于巩固军权的考虑早已于1926年开始设法聘请德国军事顾问,并委托同济毕业生朱家骅办理此事。[60]在这样的政治背景下,同济得以避免被改组合并,转而跻身国立高校之列,继续汲取德国高等教育的精华。成为国立大学之后,由中国政府任命的校长全权负责校务,这在德国看来是对同济德国特征的极大威胁。中国政府为了继续保持德国对同济的大量捐赠以及同济对德国科学技术的持续学习,所任命的校长均具有德国留学背景。此举一方面方便通过校长与德国沟通,另一方面也为德国现代大学制度在同济的扎根创造了条件。

从跨文化相互作用理论的视角来看,“就最终结果来说,决定中国发展方向和命运的不是外来侵略者而是中国本土社会”[61],这一观点充分肯定了中国社会抵抗外来侵略和进行现代化建设的能力。这一结论也同样适用于解释同济的发展历程。德国创设同济的初衷是与英、法等国竞争在华文化影响力,同时也带着在中国销售德国商品的目的。从这一层面而言,毫无疑问德国没有取得成功。相较于中国的英语教学而言,德语教学仅存在于极少数的学校。同时他们也逐渐认识到培养中国工程师对于销售德国商品于事无补,因为这一权利掌握在政府官员手中。与此相反,中国却通过移植德国现代大学制度提高了近代大学中医工两科的整体实力,培养了一批高水平医生与工程师,为现代医学与工业发展奠定了一定的基础,可谓硕果累累。

正是因为中国在同济这一跨文化场域中发挥了积极的主导作用,主动利用德国的优势,同时摒弃其中不适应中国社会的部分,才使德国现代大学制度在同济得以较长时间地延续和发展。

四、结 语

1932年,适逢同济成立25周年,时任远东协会秘书长林德(Max Linde)“以两国间永久文化介绍者期之同济”[62],既肯定了同济当时在中德文化交流中的中心地位与桥梁作用,也对同济与德国未来的合作充满信心。经过中德双方政府与绅商、学者的苦心经营,同济确实不负众望。1937年,全面抗战爆发,同济开始了漫长曲折的内迁历程。随着德方力量的全面退出以及战争对高等教育提出的新的要求,同济的德国特征虽有所保留但已不比以往,中国化程度大大加深。1941年7月2日,中国与德国断绝外交关系,彻底割裂了同济与德国的往来,其德国特征进一步受到抑制。但是,这只是高等教育在国家处于非常态时的特殊现象,具有暂时性。改革开放后,在国家政策支持以及李国豪等人的争取下,同济大学得以重新延续与德国的交流与合作。在历经百余年的发展之后,如今的同济大学仍处于中德文化交往的中心。2012年,同济大学与德国学术交流中心(Deutscher Akademischer Austauschdienst)合作建立同济大学中德学部,学部致力于促进两国间教育与学术的共同进步,是目前中德高等教育交流与合作的最大平台。

揆诸史实,同济凭借德国教育特色在一众高校中独树一帜离不开建校早期奠定的基础。一方面,虽然与其他具有外国背景的学校一样,同济也是西方国家借着不平等条约的便利在华办学的产物,但是,好在德国在办理同济时并未赋予其政治或宗教色彩,多年来仅将办学目标聚焦于培养医工人才,这也正符合当时中国社会的需要,从而能被广泛接纳。当世界格局变幻莫测时,德国也并未执着于掌校权,而是审时度势将同济交由中国人办理,以提供教师与资金、设备的方式继续支持与影响着同济的发展。另一方面,以沈恩孚、袁希涛、蔡元培等人为代表的政、商、学各界以其敏锐独到的目光合力扶持同济的成长,旨在倚靠德国强劲的医工实力助力同济发展,并持续借鉴、吸收德国现代大学制度,培养高水平人才。可以说,中德双方凭借着从事教育事业的热忱,以一种独有的默契共同推动着同济的前进,同时将德国现代大学制度深深扎根于中国高等教育之中。□