数字经济与全要素生产率

——来自制造业上市企业的经验证据

2023-11-15周明生

周明生 周 洁

数字经济作为我国经济增长的“新引擎”,以提高信息传输速率、降低数据处理和交易成本、准确分配资源等一系列优势与社会经济各领域深度融合,成为促进实体经济高质量发展的强大动力。从国内来看,《中国数字经济发展白皮书》显示,2020 年我国数字经济规模达39.2 万亿元;2021 年则达到45.5 万亿元,占GDP 比重近40%。从国际来看,《全球数字经济白皮书》显示,2020 年全球47 个主要国家的数字经济增加值达32.6 万亿美元,占GDP 比重已超40%;产业数字化更能带动数字经济增长,占数字经济比重为84.4%;2021 年全球47 个主要国家的数字经济增加值为38.1 万亿美元,占GDP 比重为45.0%。党的十八大以来,我国一直将数字经济发展放在突出位置,党的二十大报告进一步强调要加快建设制造强国、质量强国、网络强国和数字中国等。我国数字经济飞速发展,持续赋能我国经济增长,在国民经济中的地位更加稳固,支撑作用更加明显。

企业作为国民经济的基础单元,在实现高质量发展中被视为发展数字经济的主体,而制造业则是实现这一目标的重要战场。制造业乃是实体经济之基,其发展直接影响着我国经济增长的速度和质量。制造业企业往往是以生产设备与生产数据处于分离状态的生产模式为主,而数字技术的出现与应用改变了这一固有的模式,使制造业企业全要素生产率的提高不再仅依赖于劳动、资本等有形生产要素。一方面,数字经济通过深入挖掘和分析利用数据资源,使得数据成为生产要素之一,各类生产要素配置更优,推动传统产业转型发展。另一方面,数字经济通过运用云计算、大数据等数字技术,能够缓解市场上存在的信息不对称状况,打破行业壁垒与地域限制,实现先进生产技术的共享,减少交易成本,提高行业效率,从而助推经济高质量发展。

那么,数字经济可以提升制造业企业生产率水平吗?数字经济对制造业企业全要素生产率的影响在自身特征及空间规律上又具有何种表现?本研究试图揭示数字经济与制造业企业全要素生产率之间的关系,运用多种计量方法实证检验数字经济对企业全要素生产率的影响及其作用机理。

本文可能的边际贡献在于两个方面:第一,本文以微观制造业企业为切入点,利用LP、OP 和FE 等方法对其全要素生产率进行了估计,并借鉴现有文献构建了城市的数字经济水平指数,深入探究了城市数字经济水平高低对微观企业全要素生产率的作用,丰富了已有文献;第二,本文不仅证实了数字经济发展能够促进企业全要素生产率的提升,还证实了数字经济本身的空间溢出效应,深化了制造业企业全要素生产率影响因素的研究,为数字经济与企业高质量发展提供了企业层面上的微观证据。

一、文献综述

(一)数字经济的相关研究

与本文密切相关的一类研究是关于数字经济的研究。早期文献多关注数字经济的定义和内涵。数字经济被认为是以信息网络为载体、以数字化的信息和知识为关键要素、以信息通信技术为推动力而展开的一系列经济活动。①张雪玲、焦月霞:《中国数字经济发展指数及其应用初探》,《浙江社会科学》2017 年第4 期,第32—40+157 页;韩璐、陈松、梁玲玲:《数字经济、创新环境与城市创新能力》,《科研管理》2021 年第4 期,第35—45 页。随着数字经济的不断发展,不少学者也对数字经济发展的规模测算、②黄群慧、余泳泽、张松林:《互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验》,《中国工业经济》2019 年第8 期,第5—23 页;赵涛、张智、梁上坤:《数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据》,《管理世界》2020 年第10 期,第65—76 页;许宪春、张美慧:《中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角》,《中国工业经济》2020 年第5 期,第23—41 页。数字经济水平的演变特征③王军、朱杰、罗茜:《中国数字经济发展水平及演变测度》,《数量经济技术经济研究》2021 年第7 期,第26—42 页。等进行了分析,其指标体系多包括数字基建、数字产业化、产业数字化、数字金融普惠等方面。数字经济发展水平对经济社会的影响是多方面的,从宏观层面来看,数字经济能够显著促进经济高质量发展、①赵涛、张智、梁上坤:《数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据》,《管理世界》2020 年第10 期,第65—76 页;张腾、蒋伏心、韦朕韬:《数字经济能否成为促进我国经济高质量发展的新动能?》,《经济问题探索》2021 年第1 期,第25—39 页。缩小城乡多维差距、②周慧、孙革、周加来:《数字经济能够缩小城乡多维差距吗?——资源错配视角》,《现代财经(天津财经大学学报)》2022 年第1 期,第50—65 页。提高劳动者收入③柏培文、张云:《数字经济、人口红利下降与中低技能劳动者权益》,《经济研究》2021 年第5 期,第91—108 页。等;从微观层面来看,城市数字经济发展可以改善整体创新环境、④李雪松、党琳、赵宸宇:《数字化转型、融入全球创新网络与创新绩效》,《中国工业经济》2022 年第10 期,第43—61 页。影响资源配置效率、⑤荆文君、孙宝文:《数字经济促进经济高质量发展:一个理论分析框架》,《经济学家》2019 年第2 期,第66—73 页;王玉、张占斌:《数字经济、要素配置与区域一体化水平》,《东南学术》2021 年第5 期,第129—138 页;韦庄禹:《数字经济发展对制造业企业资源配置效率的影响研究》,《数量经济技术经济研究》2022 年第3 期,第66—85 页。促进制造业企业数字化转型⑥郭丰、杨上广、金环:《数字经济对企业全要素生产率的影响及其作用机制》,《现代财经(天津财经大学学报)》2022 年第9 期,第20—36 页。等。既有研究大都肯定了数字经济及技术对经济社会发展在宏观和微观层面上所发挥出的积极正向效应,本文将在此基础上,进一步探究其对制造业企业全要素生产率的微观作用机制。

(二)全要素生产率影响因素的相关研究

与本文密切相关的另一类研究是关于全要素生产率影响因素的研究。在外部因素上,自由贸易和产业集聚往往会对企业全要素生产率产生重要影响。企业发展出口贸易的同时可以学习到国外企业的先进技术,形成“出口学习效应”,从而有利于全要素生产率的提高。⑦张杰:《交易、风险与所有权——解释中国经济转轨路径及其绩效的一种新视角》,《管理世界》2003 年第5 期,第5—20+28+153 页。产业集聚带来的是资源的集聚和知识的溢出,而高质量和多样化的集聚往往对企业全要素生产率的提升效果更为显著。⑧宣烨、余泳泽:《生产性服务业集聚对制造业企业全要素生产率提升研究——来自230 个城市微观企业的证据》,《数量经济技术经济研究》2017 年第2 期,第89—104 页。技术创新、人力资本和融资约束等则属于内部因素。大多数学者认为技术创新有助于全要素生产率的提高,但也有学者认为技术创新与全要素生产率之间存在非线性关系,⑨何晓霞、毛伟:《农业技术进步对农业绿色全要素生产率的影响研究——基于自组织理论视角》,《河北农业大学学报(社会科学版)》2021 年第6 期,第1—10 页。技术创新有可能会抑制全要素生产率的提高。人力资本的优化、融资约束的缓解均可带来全要素生产率的提高。⑩赵宸宇、王文春、李雪松:《数字化转型如何影响企业全要素生产率》,《财贸经济》2021 年第7 期,第114—129 页;郭丰、杨上广、金环:《数字经济对企业全要素生产率的影响及其作用机制》,《现代财经(天津财经大学学报)》2022 年第9 期,第20—36 页。鉴于此,本文将结合数字经济的发展特点,从可能影响企业全要素生产率的因素入手,分析数字经济将如何促进制造业企业全要素生产率的提升。

(三)数字经济与全要素生产率关系的相关研究

与本文密切相关的第三类研究是关于数字经济与制造业企业全要素生产率之间关系的研究。数字经济能够助力制造业发展,突破传统模式发展瓶颈,提高要素使用效率,降低生产经营成本。①何小钢、梁权熙、王善骝:《信息技术、劳动力结构与企业生产率——破解“信息技术生产率悖论”之谜》,《管理世界》2019 年第9 期,第65—80 页;陈一华、张振刚、黄璐:《制造企业数字赋能商业模式创新的机制与路径》,《管理学报》2021 年第5 期,第731—740 页;谢思、夏先瑞:《数字经济赋能制造业高质量发展的内在机理与实现路径》,《开发研究》2022 年第5 期,第9—18 页。部分学者研究发现,信息基础设施建设和企业信息化可以使得企业提高其全要素生产率。②郭金花、郭檬楠、郭淑芬:《数字基础设施建设如何影响企业全要素生产率?——基于“宽带中国”战略的准自然实验》,《证券市场导报》2021 年第6 期,第13—23 页;孙伟增、郭冬梅:《信息基础设施建设对企业劳动力需求的影响:需求规模、结构变化及影响路径》,《中国工业经济》2021 年第11 期,第78—96 页。黄群慧等从理论和实证两方面分析验证,得出了互联网能够降低企业交易成本、降低资源错配度以及促进创新从而提高制造业生产效率的结论。③黄群慧、余泳泽、张松林:《互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验》,《中国工业经济》2019 年第8 期,第5—23 页。赵宸宇研究发现,企业数字化转型带来全要素生产率提升的3 个中间路径是提升企业创新能力、优化人力资本结构和两者融合程度。④赵宸宇:《数字化发展与服务化转型——来自制造业上市公司的经验证据》,《南开管理评论》2021 年第2 期,第149—163 页。杨慧梅和江璐利用省级层面的数据,实证分析了数字经济对全要素生产率所产生的空间溢出效应。⑤杨慧梅、江璐:《数字经济、空间效应与全要素生产率》,《统计研究》2021 年第4 期,第3—15 页。

目前,在宏观层面上聚焦数字经济与全要素生产率的研究颇为丰富,而对数字经济影响微观企业生产率的关注却较少。鉴于此,本文利用中国沪深两市A 股制造业公司2012—2018 年的样本数据,实证检验城市数字经济对企业全要素生产率的影响及其空间溢出效应,并进行一系列稳健性检验、内生性问题讨论以及异质性分析。

二、理论分析与研究假设

数字经济通过应用大数据、云计算、区块链、物联网等新技术,正在与实体经济相互融合渗透,这有助于改变制造业的传统模式,加速企业的信息化步伐,向智能制造转型。同时,考虑到数字经济在信息传递方面的高效性,这会增强区域间经济活动的关联性,因而数字经济对制造业企业全要素生产率的影响在空间上可能存在溢出效应。此外,不同城市的数字经济发展水平存在一定差距,这可能会影响数字经济对制造业企业全要素生产率的提升效应。本文将从直接机制、空间溢出和异质性分析3 个方面研究并论证城市数字经济对制造业企业全要素生产率的影响,并提出本文的研究假设。

在数字经济时代背景下,首先,企业面临的信息不对称问题可以有效缓解,数字技术的应用可以降低企业在信息检索、合同履约和产品开发等方面的成本,从而提高企业资源的利用效果。①赵宸宇、王文春、李雪松:《数字化转型如何影响企业全要素生产率》,《财贸经济》2021 年第7 期,第114—129 页。数字技术的应用可提高生产工具的效率,硬件端集合数据更为快捷,互联互通更为便利,软件端则可以利用已有数据作出智能决策,在企业的产品和机器上均可以实现精细化管理,还可提高产业链上下游企业之间的沟通效率。其次则是互联网商业模式在制造业企业中的普遍应用。以企业和其产品为主的传统制造业,其创新大都来源于企业内部和企业集群之间。数字经济时代,依托大数据平台及精准算法,企业可以及时反馈消费者的需求信息,从而加快对产业和技术改进的步伐。随着制造业与数字技术的深度融合,网络化协同制造模式出现,②安筱鹏:《解构与重组,迈向数字化转型2.0(上)》,《今日制造与升级》2019 年第9 期,第26—27 页;安筱鹏:《解构与重组,迈向数字化转型2.0(下)》,《今日制造与升级》2019 年第10 期,第22—23 页。企业内部R&D 设计与供应链上下游协同发展,实现协同创新,提升企业的生产效率。最后,数字经济的发展能够加快企业的智能制造转型过程,推动先进制造业与现代服务业深度融合发展。产业链分工边界被不断拓宽,数字化的信息和知识使得要素之间的协同性大大提高,制造业企业可在传统业务上增加服务性业务,进一步提高生产性服务要素在产品生产中的嵌入程度,使产品增值更接近产品服务环节,③张恒梅、李南希:《创新驱动下以物联网赋能制造业智能化转型》,《经济纵横》2019 年第7 期,第93—100 页。从而获得更多的服务性收入,提高全要素生产率。基于此,本文的第一个研究假设如下。

研究假设1:数字经济的发展可以提高制造业企业的全要素生产率。

数字经济具有渗透性、融合性、协同性等特点,能在广度和深度两方面增强区域间的经济关联活动。Yilmaz 等利用美国48 个州的数据进行实证分析,得出了信息化能够带来空间溢出效应的结论。④Yilmaz S, Haynes K E, Dinc M,“Geographic and Network Neighbors:Spillover Effects of Telecommunications Infrastructure”, in Journal of Regional Science, 2002, Vol.42, No.2, pp.339—360.不同城市之间的经济活动具有一定的关联性,数字经济对经济增长、⑤张俊英、郭凯歌、唐红涛:《电子商务发展、空间溢出与经济增长——基于中国地级市的经验证据》,《财经科学》2019 年第3 期,第105—118 页。经济发展质量、⑥赵涛、张智、梁上坤:《数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据》,《管理世界》2020 年第10 期,第65—76 页。资源配置⑦韩长根、张力:《互联网是否改善了中国的资源错配——基于动态空间杜宾模型与门槛模型的检验》,《经济问题探索》2019 年第12 期,第43—55 页。等均存在空间溢出效应。数字经济本身所带来的知识溢出和信息扩散,可以使制造业企业数字化进程不断加速、地区内及地区间的原有产业布局不断调整、产业链上下游企业之间的联系更为密切。高效的数据信息传递发生在不同空间的企业之中,对制造业企业来说,跨区域的分工和合作有利于产品生产升级的专一化,更好地整合劳动、资本及数据等多种要素,从而使其生产效率得以提高。所以,本地区的数字经济发展不仅对本地区制造业企业的全要素生产率有提升作用,对周边地区制造业企业的全要素生产率也可能产生影响。基于此,本文的第二个研究假设如下。

研究假设2:数字经济可通过空间外溢效应影响其邻近地区制造业企业的全要素生产率。

由于资源禀赋的差异和发展阶段的不同,不同城市之间的数字经济水平存在一定差距。①赵涛、张智、梁上坤:《数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据》,《管理世界》2020 年第10 期,第65—76 页;徐胜、梁靓:《数字经济对区域创新效率的空间溢出效应——基于创新价值链视角》,《中国流通经济》2023 年第2 期,第55—67 页。数字经济发展水平较高的地区,其数字基建可能会更完善,产业数字化更深入,企业对于数字化技术的应用往往也更为广泛和成熟,这使得企业生产效率的提升更为快速。对于制造业企业来说,数字化技术可以应用于产品开发、机器管理、上下游产业链、用户需求与反馈等多个方面,从而提高自身的全要素生产率水平。那么,一个城市的数字经济水平越高,对于制造业企业来说,其对全要素生产率的提升效应可能会更为显著。基于此,本文的第三个研究假设如下。

研究假设3:数字经济对制造业企业全要素生产率的影响因数字经济发展水平不同而存在异质性。

三、研究设计

(一)模型设定

为了验证研究假设1,构建如下固定效应模型:

式中:TFPi,c,t表示城市c的公司i在t年的全要素生产率;Digec,t表示城市c在t年的数字经济发展综合水平;Zi,c,t表示公司层面的一系列控制变量;δt表示年份固定效应;λc表示城市c不随时间变化的个体固定效应;εi,c,t表示随机误差项。

为了验证研究假设2,构建如下空间杜宾模型:

为了考察城市数字经济的空间溢出效应,将被解释变量TFP依据各制造业企业所属城市,综合为城市层面的全要素生产率指标,控制变量也作相同处理。在式(2)中:TFPc,t表示城市c在t年的制造业企业全要素生产率;Zc,t表示城市层面制造业企业的一系列控制变量;W表示空间权重矩阵,本研究采用地理距离衰减二阶矩阵进行回归;φ1为核心解释变量空间交互项的弹性系数;φ2为一系列控制变量空间交互项的弹性系数;εc,t表示随机扰动项。

(二)变量测度与说明

1.制造业企业全要素生产率的测度

在制造业上市企业层面,本研究采用Levinsohn 和Petrin 提出的半参数方法②Levinsohn J, Petrin A, “Estimating Production Functions Using Inputs to Control for Unobservales”, in The Review of Economic Studies, 2003, Vol.70, No.2, pp.317—341.来对制造业上市公司全要素生产率(TFP)进行估测,简称LP 法。与LP 法不同的是,OP法①Olley G S, Pakes A, “The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipmeng Industry”, in Econometrica,1996, Vol.64, No.6, pp.1263—1297.要求企业真实投资大于0,这会损失掉那些投资额小于等于0 的一部分公司样本。LP 法是在OP 法的基础上,不再用投资额作为代理变量,而是选用中间品投入,这样可以减少样本量的损失,故本研究采用LP 法测算制造业上市企业全要素生产率,产出Y、劳动L、资本K和中间投入M分别以上市公司的主营业务收入、职工人数、固定资产净额、购买商品和接受劳务支付的现金来衡量。本研究将OP 法、FE 法以及OLS 法用于稳健性检验。

在研究城市数字经济的空间溢出效应上,为了控制城市层面遗漏变量问题,本研究采用固定效应法(FE 法)计算城市制造业企业全要素生产率。对同一城市内的所有制造业上市公司的数据进行加总,得到城市层面制造业企业的总产出、总劳动、总资本和总中间投入,然后对城市制造业企业全要素生产率进行估计,最终得到共183 个城市制造业TFP的样本数据。

2.数字经济发展水平的测度

鉴于城市数据的可获得性,本研究借鉴黄群慧等、②黄群慧、余泳泽、张松林:《互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验》,《中国工业经济》2019 年第8 期,第5—23 页。赵涛等③赵涛、张智、梁上坤:《数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据》,《管理世界》2020 年第10 期,第65—76 页。的研究成果,从数字基础设施、数字产业化和数字普惠金融3 个方面构造城市层面的数字经济综合发展指数。具体计算方式如表1 所示。对表1 所列示指标采用熵值法进行计算,得到城市数字经济综合发展指数Dige,用线性插值法填补缺失数据。在稳健性检验方面,应用主成分分析法得到该指数Dige_PCA。

表1 指标构建说明

3.控制变量选取

借鉴赵宸宇、④赵宸宇:《数字化发展与服务化转型——来自制造业上市公司的经验证据》,《南开管理评论》2021 年第2 期,第149—163 页。郭丰等⑤郭丰、杨上广、金环:《数字经济对企业全要素生产率的影响及其作用机制》,《现代财经(天津财经大学学报)》2022 年第9 期,第20—36 页。的研究,本研究设置了5 种可能对制造业企业全要素生产率产生影响的控制变量:托宾Q值(Tobinq)、现金流比率(Cash)、净资产收益率(Roa)、资产负债率(Lever)和企业年龄(Age)。计算公式如表1 所示。

(三)数据来源与描述性统计

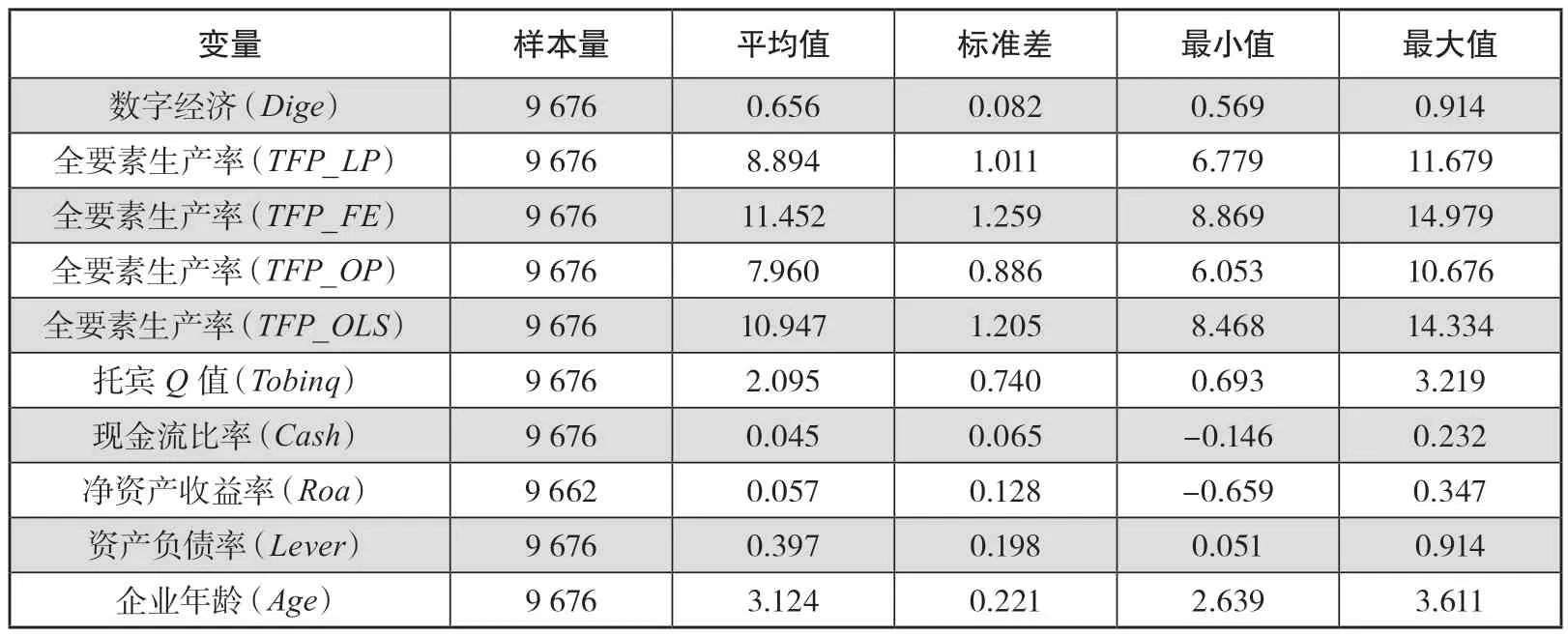

本研究选取2012—2018 年中国沪深两市A 股企业,依据我国证监会发布的上市公司行业分类指引文件筛选出了属制造业行业的企业,并删除了ST、ST*、数据多年缺失、存在明显异常值等样本,通过与企业所属城市匹配,共得到9 676 条样本。为了保证估计结果不会受极值影响,本研究对连续变量进行了1%的双边缩尾处理。核心解释变量Dige所涉及的指标来源于《中国城市统计年鉴》和北京大学数字普惠金融指数,与制造业上市公司相关的财务数据来源于国泰安(CSMAR)数据库和万得(Wind)数据库。本文主要变量的描述性统计结果如表2 所示。

表2 主要变量的描述性统计

四、实证结果分析

(一)基准回归结果分析

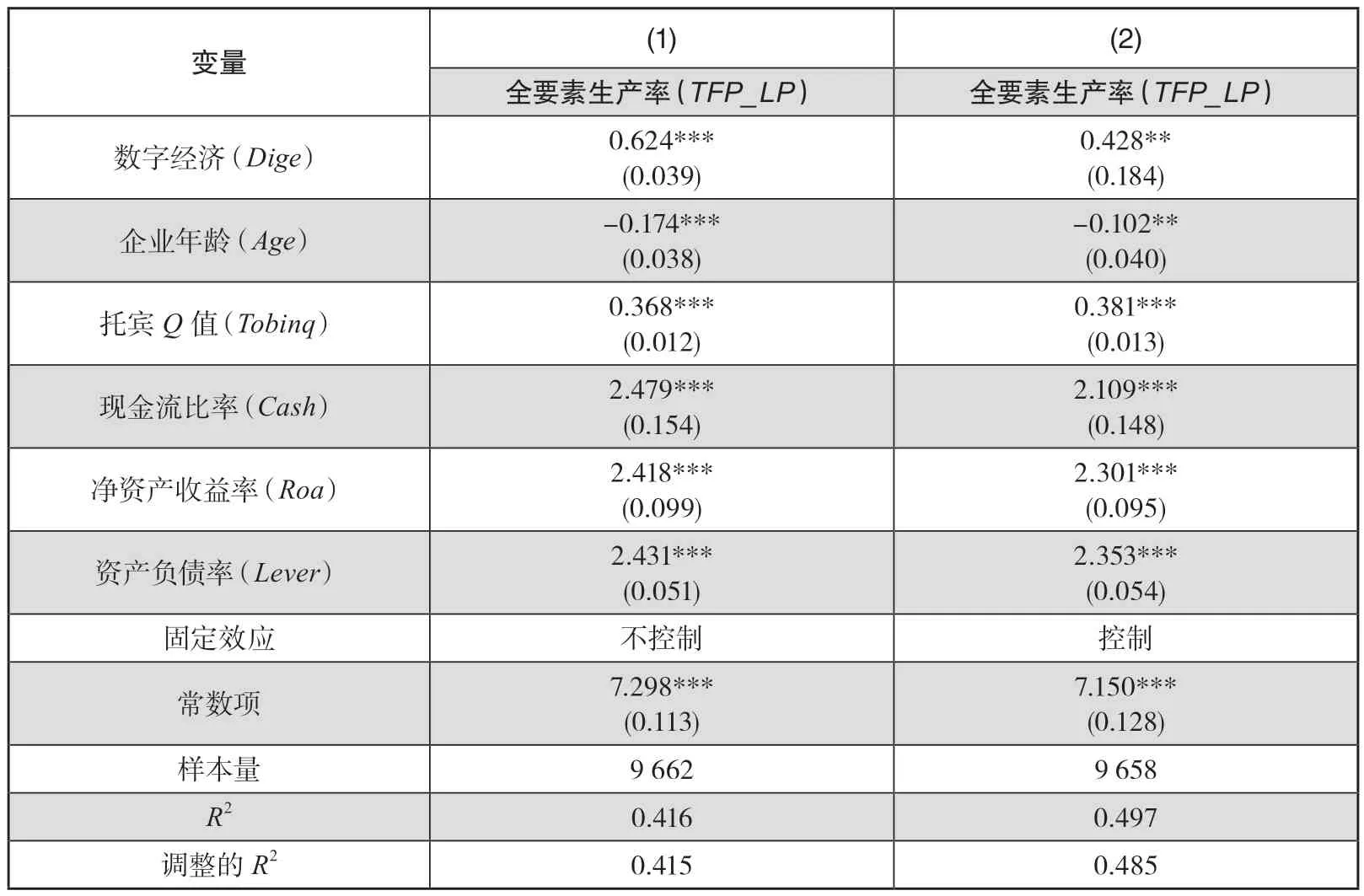

表3 列示了城市数字经济影响制造业企业全要素生产率的线性估计结果。列(1)和列(2)分别是未控制和控制了时间和个体双向固定效应的回归结果,可以看出核心解释变量Dige的估计系数分别为0.624、0.428,均显著为正,说明城市数字经济发展对制造业上市企业全要素生产率具有显著的正向影响,且在控制了个体和时间固定效应后,该结论仍然成立,故研究假设1 成立。从各控制变量的估计系数来看,除企业年龄外,其余控制变量的估计系数均显著为正,说明托宾Q值、现金流比率、净资产收益率和资产负债率这几项财务指标与制造业企业全要素生产率呈同趋势变动,企业良好的财务状况通常是与较高的全要素生产率相关的。对于制造业来说,企业年龄的增加往往伴随着全要素生产率的降低。可能的原因在于,随着发展的愈加成熟,企业生产效率会逐渐下降,而在成长初期的企业,由于掌握了新技术、不断调整资本劳动投入比或占据新市场等因素,可能会大大提高其生产效率。

表3 数字经济影响制造业企业全要素生产率的基准回归结果

(二)空间溢出效应分析

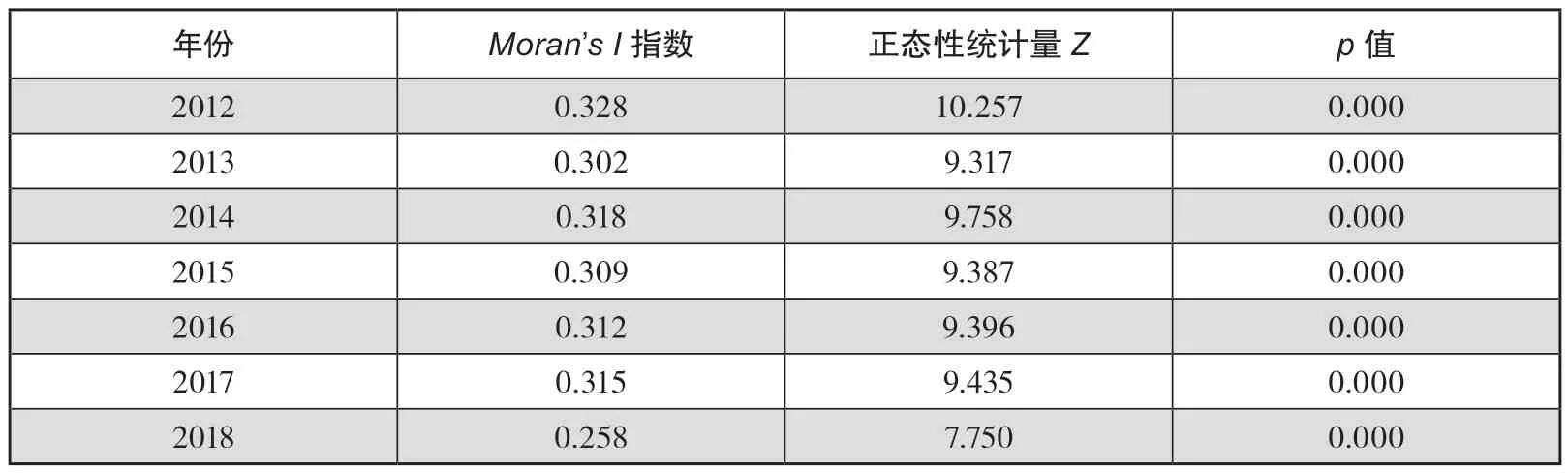

在进行空间计量分析前,需要对数字经济综合发展指数进行空间自相关检验。本研究构建了地理距离二阶衰减矩阵,进行了在此矩阵下2012—2018 年183 个城市的数字经济综合指数的全局莫兰(Moran’s I)指数检验,结果如表4 所示。可以看出,2012—2018 年数字经济综合发展指数在地理矩阵权重下的Moran’s I指数均达到1%的正向显著水平,说明2012—2018 年我国城市数字经济发展存在显著的空间自相关性,可以进行进一步的空间计量分析。

表4 城市数字经济的Moran’s I 指数检验结果

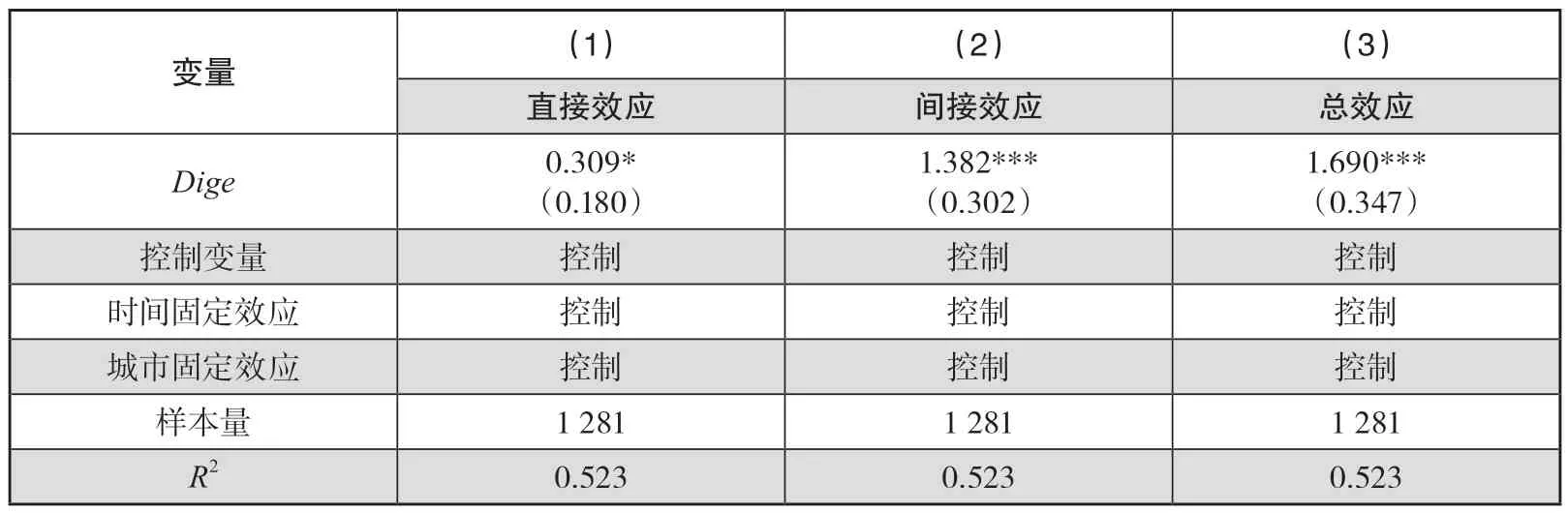

在空间模型选择上,基于Elhorst 的检验方法,①Elhorst J P,“Matlab Software for Spatial Panels”, in International Regional Science Review, 2014, Vol.37, No.3,pp.389—405.在经过LM 检验、豪斯曼检验、空间计量模型选择及固定效应选择的一系列检验后,确定了使用时空双向固定的空间杜宾模型(SDM)。为了能够进一步讨论城市数字经济对城市制造业企业全要素生产率的边际影响,本研究借鉴Lesage 和Pace 的研究思路,②Lesage J P, Pace R K,“Introduction to Spatial Econometrics”, Boca Raton: CRC Press, 2009.运用研究变量变化的偏微分解释思想,将效应影响分解为直接效应、间接效应和总效应,结果如表5 所示。从表5可以看出,城市数字经济对制造业企业全要素生产率影响的3 种效应均显著为正。这说明,一个城市数字经济的发展能促进该城市制造业企业全要素生产率的提高,同时由于数字经济带来的知识溢出和信息扩散效应,也能带动周边城市制造业企业全要素生产率的提高;本地区制造业企业全要素生产率的提高,一方面是本地区数字基建的完善和数字技术在制造业企业中的广泛应用造成的,另一方面则可归因于周边地区数字经济的空间溢出效应。由上述可知,研究假设2 成立,即数字经济可通过空间外溢效应作用于邻近地区制造业企业全要素生产率。

表5 数字经济影响制造业企业全要素生产率的空间计量结果

(三)稳健性检验

1.替换被解释变量

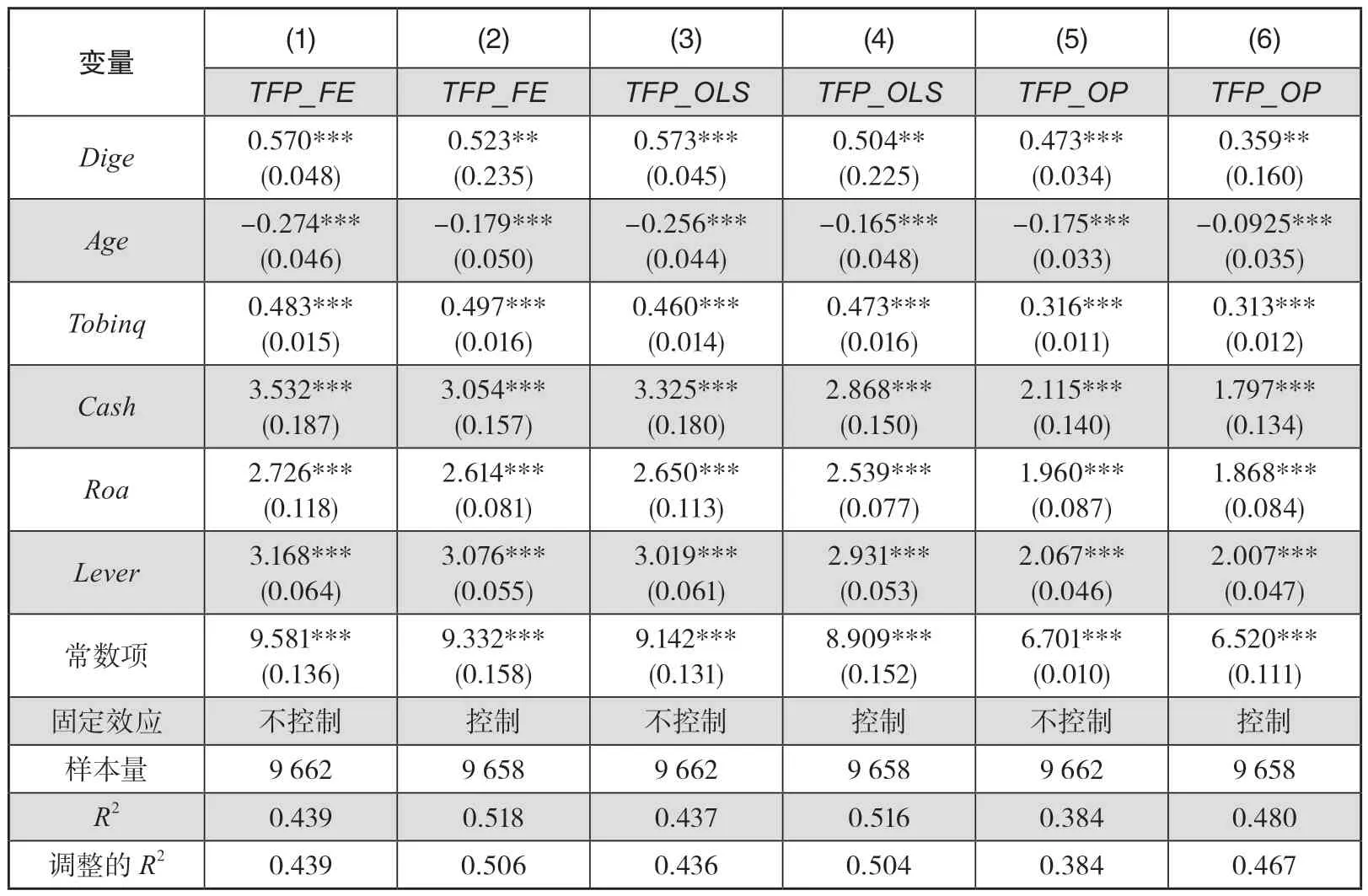

为了更准确地估计数字经济对制造业企业全要素生产率的影响,本研究选用FE 法、OLS法和OP 法进一步估算了制造业TFP,并逐一进行回归,以检验城市数字经济对制造业企业全要素生产率正向影响的稳健性。如表6 所示,列(1)、(3)、(5)分别为3 种方法未控制固定效应的估计结果,列(2)、(4)、(6)分别为3 种方法控制了双向固定效应的估计结果。由回归结果可知,无论是采用FE 法、OLS 法,还是采用OP 法测算制造业企业全要素生产率,Dige变量的回归系数均显著为正,即使替换被解释变量,仍然可以得出城市数字经济发展显著提高了制造业企业全要素生产率水平,说明本文得出的基本结论具有可靠性。

表6 稳健性检验结果(一)

2.更换核心解释变量度量方法

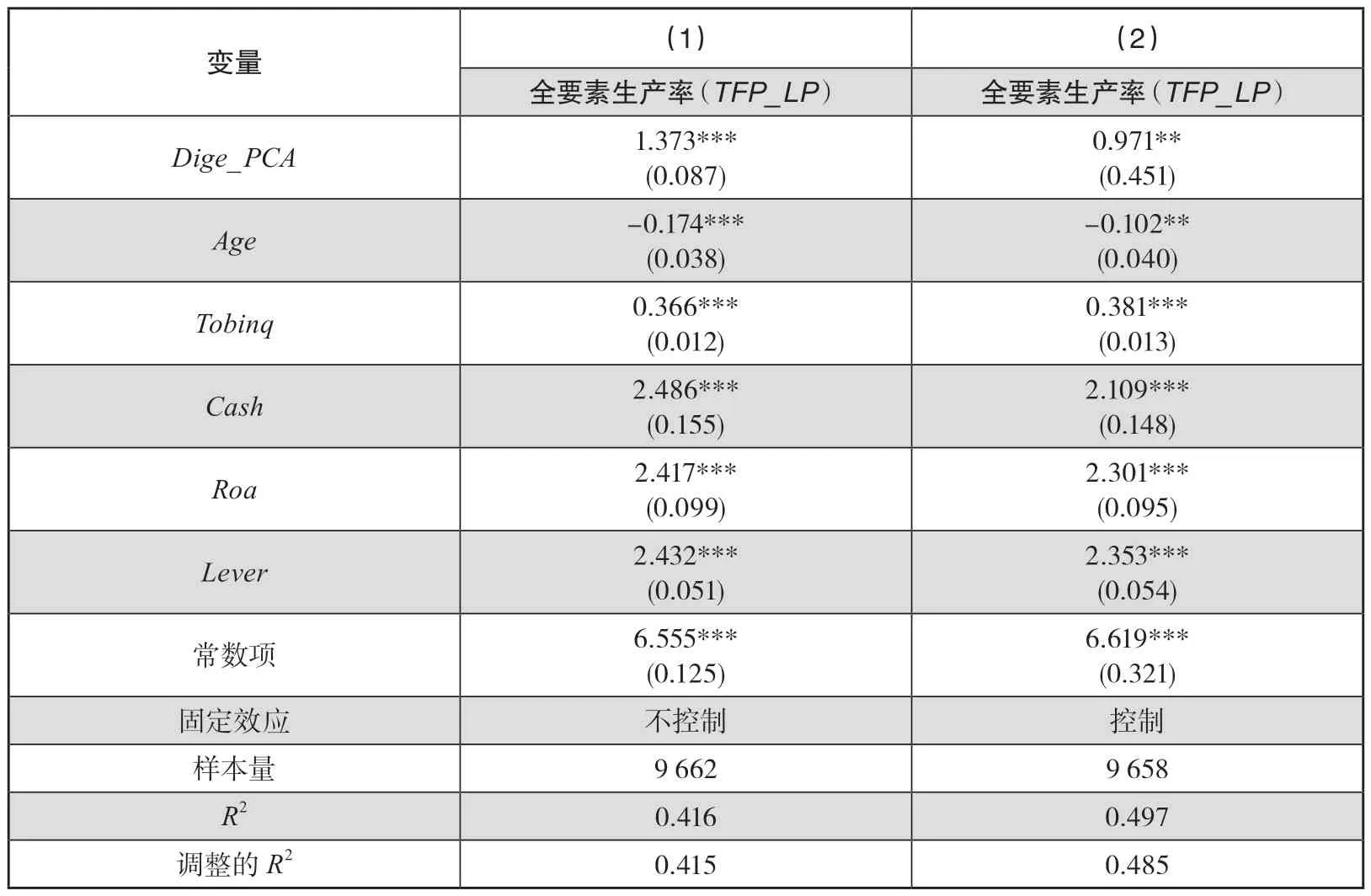

前文采用熵值法来对城市数字经济水平进行了测算,为了估计结果的稳健性,进一步采用主成分分析法(Principal Component Analysis, PCA)来对城市数字经济综合发展指数进行测算,以城市数字经济作为代理变量(Dige_PCA)。如表7 所示,列(1)为未控制固定效应的估计结果,列(2)为控制了双向固定效应的估计结果。从回归结果可以看出,未控制固定效应和控制了双向固定效应时城市数字经济对制造业企业全要素生产率的估计系数分别为1.373 和0.971,依然显著为正,进一步证实了本文的研究结论。

表7 稳健性检验结果(二)

(四)内生性问题讨论

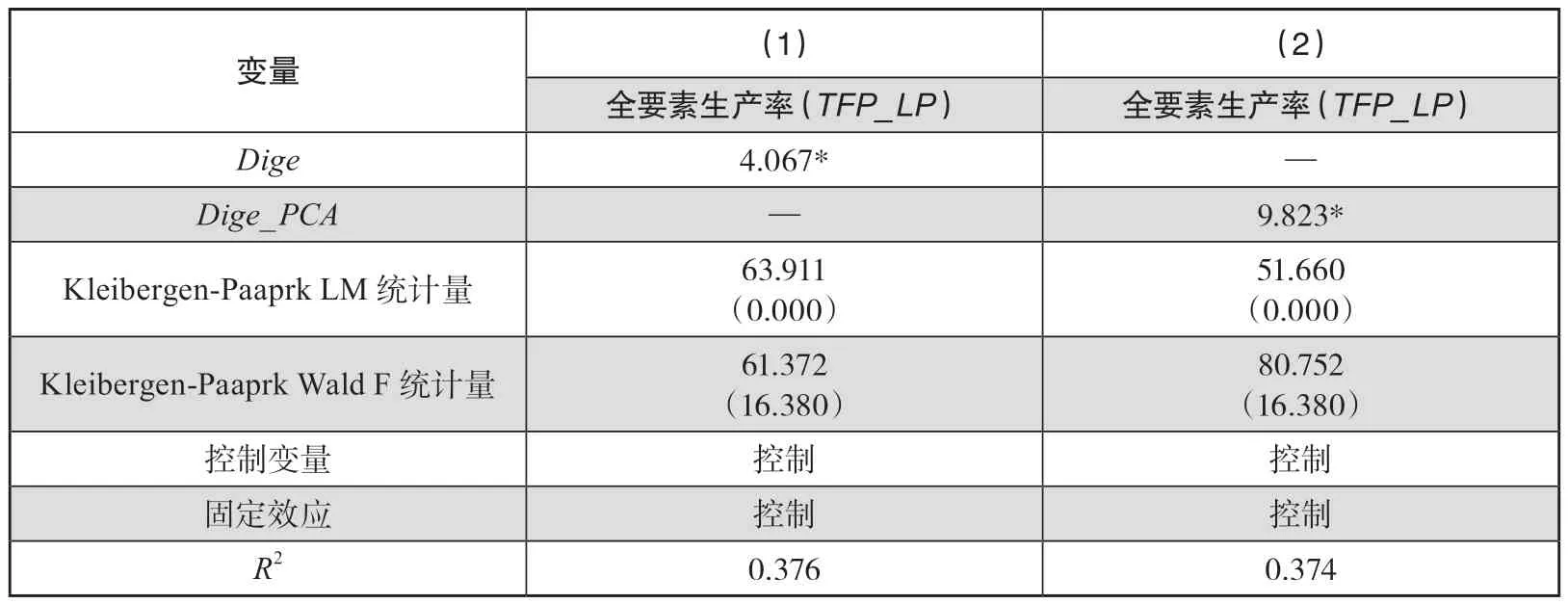

寻找到合适的工具变量可以有效缓解内生性问题的出现。借鉴黄群慧等①黄群慧、余泳泽、张松林:《互联网发展与制造业生产率提升:内在机制与中国经验》,《中国工业经济》2019 年第8 期,第5—23 页。的研究成果,本研究采用国内城市在1984 年的固定电话数这一指标作为城市数字经济综合发展指数的工具变量。首先,互联网基础设施是对传统通信技术的延续和发展,受到经济发展水平高低和本地居民使用习惯等因素的影响,可能会对当地的互联网技术应用有一定的影响效果,满足相关性;其次,城市的传统电信基础设施对研究样本期间的制造业企业全要素生产率不会产生直接影响,满足排他性。由于各城市在1984 年的固定电话数为截面数据,无法直接应用于面板数据,故参考Nunn 和 Qian②Nunn N, Qian N,“US Food Aid and Civil Conflict”, in American Economic Review, 2014, Vol.104, No.6,pp.1630—1666.的做法,引入随时间变化的变量来构造工具变量。借鉴赵涛等③赵涛、张智、梁上坤:《数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据》,《管理世界》2020 年第10 期,第65—76 页。的研究,采用国内城市在1984 年的固定电话数乘以该城市每年每百人移动电话数作为城市数字经济综合指数的工具变量,其估计结果如表8 所示。表8 中列(1)和列(2)分别为城市数字经济的熵值法(Dige)和主成分分析法(Dige_PCA)得到的两阶段最小二乘估计部分结果。可以看出,在考虑内生性问题之后,城市数字经济可以提高制造业企业全要素生产率的假设仍然成立。列(1)和列(2)中Kleibergen-Paaprk LM 统计量p值均为0.000,因此可以拒绝原假设“工具变量识别不足”;Kleibergen-Paaprk Wald F 统计量均超过Stock-Yogo 弱识别检验10%水平上的临界值16.38,说明未出现弱工具变量情况。总体来看,以上检验结果说明了选取1984 年各城市电话数量与每年每百人移动电话数交乘项作为城市数字经济综合发展指数工具变量的可行性和有效性。

表8 内生性问题检验结果

(五)异质性分析

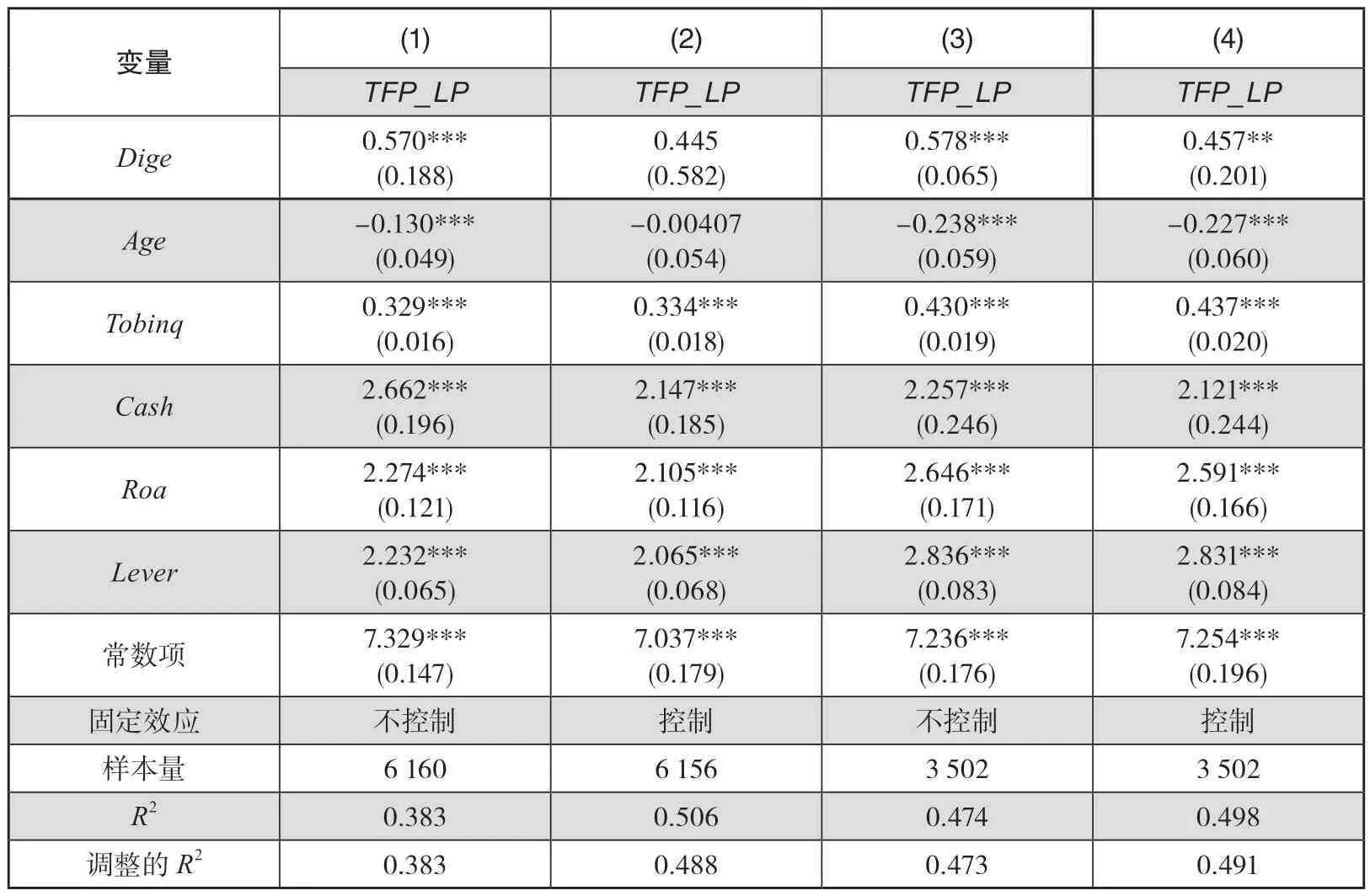

为了能够准确地探究数字经济对制造业企业全要素生产率的异质性影响,本研究将不再按照城市的地理位置分类,而是以城市数字经济发展水平的均值为划分标准,划分为数字经济发展高水平城市和低水平城市。表9 展示了两组城市的回归结果,列(1)和列(3)分别为未加入固定效应的低水平的数字经济发展城市和高水平的数字经济发展城市数字经济综合发展指数(Dige)对全要素生产率的回归结果,列(2)和列(4)分别为加入了双向固定效应的低水平城市和高水平城市数字经济综合发展指数(Dige)对企业全要素生产率的回归结果。可以看出,数字经济发展水平低的城市数字经济对制造业企业全要素生产率的促进作用在加入固定效应后并不显著,数字经济发展水平高的城市数字经济对制造业企业全要素生产率的估计系数为0.457,且在5%水平上显著为正,高于低水平城市的估计系数。在数字经济发展水平高的城市,数字基础设施较为完善,经济红利的释放也较充分,产业数字化进程更快,因而对制造业企业全要素生产率的提升作用更为明显。

表9 数字经济发展异质性回归结果

五、结论及政策启示

在经济高质量发展背景下,城市数字经济能否赋能制造业企业全要素生产率提升?针对这一问题,本研究从企业视角出发,利用沪深两市A 股制造业上市公司数据,探究了城市数字经济水平对制造业企业全要素生产率的影响及作用机制。第一,城市数字经济的发展可以显著提升制造业企业全要素生产率水平,数字经济已成为实体经济高质量发展的重要动能,在经过替换被解释变量测度方法、更换核心解释变量测算方法和内生性问题讨论之后,该结论仍然成立。第二,数字经济发展具有空间溢出效应,不仅能够促进本地制造业企业全要素生产率的提升,而且也能作用于邻近地区的制造业企业全要素生产率,这表明,城市数字经济发展加强了各区域之间实体经济发展的联动性与协调性。第三,城市数字经济对制造业企业全要素生产率的影响具有异质性,城市数字经济发展水平越高,对制造业企业全要素生产率的提升效应越强。

本文的实证研究为数字经济与制造业企业全要素生产率之间的作用关系提供了经验证据,本文结论还具有如下政策启示。

第一,应大力发展数字经济,不断完善数字基础设施。数字经济已然成为经济高质量发展的重要推力,要加快5G、人工智能和工业互联网等新型基础设施建设,拓宽数字技术在制造业企业中的应用范围,加快数字经济与实体经济的融合发展,推动数字产业化和产业数字化,进一步巩固数字经济为企业全要素生产率带来的红利优势。

第二,应充分发挥数字经济的范围辐射作用,带动区域经济协同发展。数字经济本身所具有的渗透性、融合性、协同性等特征,使其能够从广度和深度上增强区域间经济活动的关联性。应利用数字技术构建区域经济协同发展格局,打破企业、行业之间的地理限制,提高分工和合作效率,缩小地区发展差异,实现全要素生产率的普遍提升。

第三,应做好城市数字经济发展战略规划,促使差异化与动态化并存。结合各城市自身发展特点和资源优势,因地制宜,完善当地数字经济发展体系。改善数字经济发展环境,促进其与制造业企业的深度融合,催生数字经济时代下制造业发展的新业态,让数字经济成为缩小地区间发展不平衡的有力技术支撑。