巷道钻孔卸压中孔径对卸压效果的影响

2023-11-15阮学云

阮学云, 杨 峥, 陈 涛

(安徽理工大学 机械工程学院, 安徽 淮南 232001)

0 引 言

随着巷道掘进深度与煤体开采范围的增加,冲击地压发生的概率也随之增加。冲击地压是一种复杂的矿井动力现象,严重威胁到煤矿的安全高效生产,一直以来都是岩体力学及矿山防治研究的热点与难点。钻孔卸压(又称放能钻孔)作为防治冲击地压的主要方法之一,是指在煤体应力集中区或潜在应力集中区,施工一系列大直径钻孔,产生自由空间,改变煤体的应力分布及其特性,使煤体围岩系统储存的弹性能量得到缓慢释放[1-2]。

钻孔卸压技术在德国等国家矿山领域中被广泛使用,他们认为该技术是防治冲击地压众多方法中最简单最实用的方式[3],是唯一得到国家监察局批准的标准措施。杜春志等[4]通过对煤层钻孔卸压影响范围的理论分析及卸压效果影响因素的模拟仿真得出,煤层的强度越大,卸压半径越小;此外,还得出钻孔卸压的范围与煤层所处的覆岩压力有关,覆岩压力越大,卸压半径就越大,即与煤层的埋深成正比。

笔者采用理论分析的方法,分析影响钻孔周围卸压区大小的主要因素,利用FLAC3D软件进行数值模拟,研究不同孔径下巷道周围垂直应力与钻孔周围垂直应力的分布特点。为钻孔卸压防治冲击地压的工程实践中钻孔直径的设置提供了理论基础。

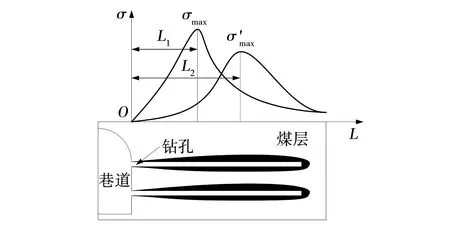

1 钻孔卸压的机理

巷道掘进和煤体被采出后,煤岩体的应力分布将发生改变,形成部分应力集中区。当应力超过其极限强度时,将会引起储存在顶板和煤体中的弹性势能突然释放,从而破坏巷帮煤体,导致冲击地压的发生。

图1 钻孔卸压原理示意

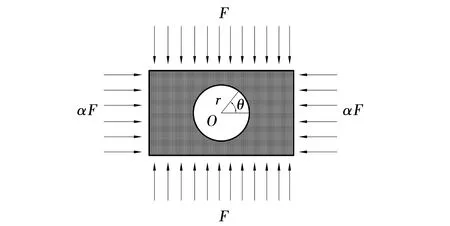

2 孔周应力分析

假设在施工钻孔后,巷道附近的煤岩体处于弹性状态并且各向同性,根据弹性力学理论,将钻孔周围的受力简化为水平方向均布应力和垂直方向上的均布应力两部分。侧压系数为α、r和θ分别是钻孔周围任意一点的径向坐标与环向坐标。设垂直方向上的应力为F,则水平方向上的应力为αF。受力状态如图2所示。图中:F为钻孔周围煤体垂直方向应力;α为侧压系数;r为径向坐标;θ为环向坐标。

图2 钻孔周围受力示意

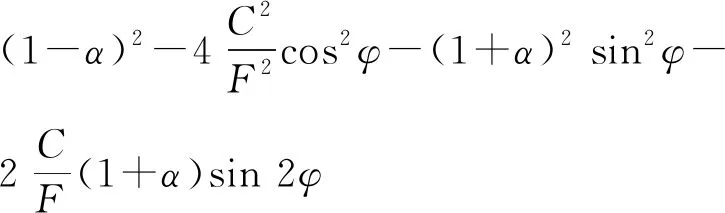

将煤岩体中某一点的应力值代入摩尔-库伦屈服条件得到卸压区的边界方程为

(1)

b=(1-α)2,

(2)

h=6(1-α2)cos 2θ-12(1-α)2,

(3)

a=(1+α)2+10(1-α)2cos22θ-2(1-α)2,

sin22θ-4(1-α)2cos 2θ-4(1-α)2cos22θsin22φ,

(4)

e=4(1-α)2(sin22θ-cos22θ)-2α2cos 2θ-

cos 2θsin2φ+2cos 2θ,

(5)

(6)

式中:d——钻孔直径;

b、h、a、e、f——无量纲参数;

C——煤体的黏聚力;

φ——内摩擦角。

联立式(2)~(6)代入式(1)可得,煤体所受垂直应力F、煤体的黏聚力C、摩擦角φ、钻孔直径d影响到卸压区的大小。其中,C、φ主要取决于煤体的性质,煤体所受的垂直应力F取决于应力环境。故通过改变钻孔直径可以改变卸压区的大小。

3 数值模拟方案

3.1 数值模型的建立

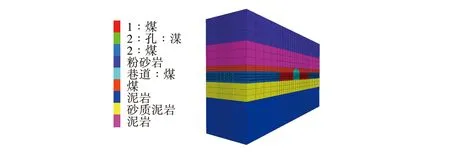

利用FLAC3D数值模拟软件建立巷道试验模型,采用Mohr-Coulomb模型,尺寸为40 m×10 m×22 m,设置模拟的埋深为600 m,垂直应力15 MPa,如图3所示。模型的边界条件为底部施加全约束,左右边界施加水平约束条件,顶部为自由边界[9-12]。模型的煤层和顶底板参数,如表1所示。设置钻孔深度为7 m,钻孔间距为1 m,钻孔采用三排布置,钻孔布置方案,如表2所示。探究钻孔直径分别为100、150、200、250 mm时巷道周围及钻孔周围应力分布特点,据此比较不同孔径下的卸压效果。

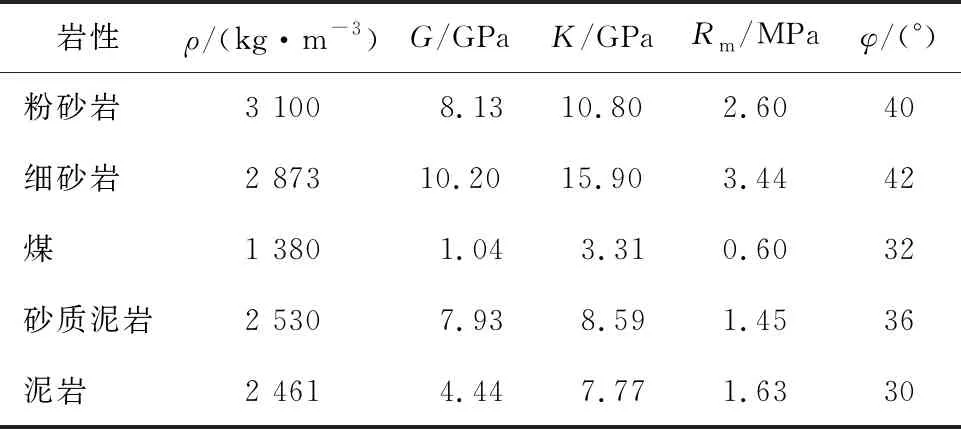

表1 煤层和顶底板岩层力学参数

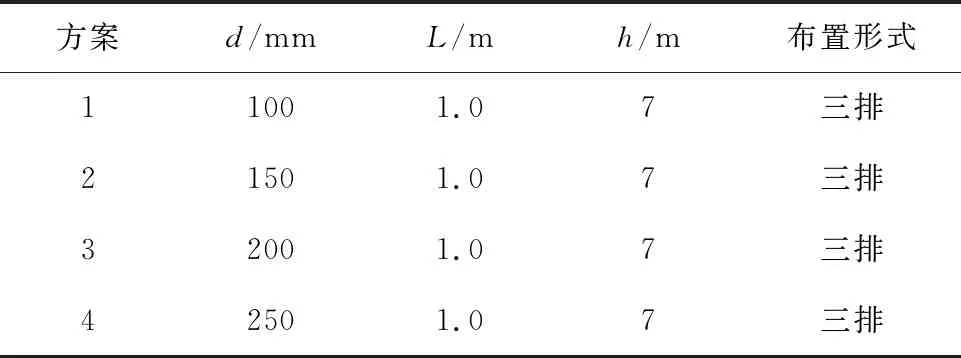

表2 钻孔布置方案

图3 数值模拟三维图

3.2 巷道周边围岩应力

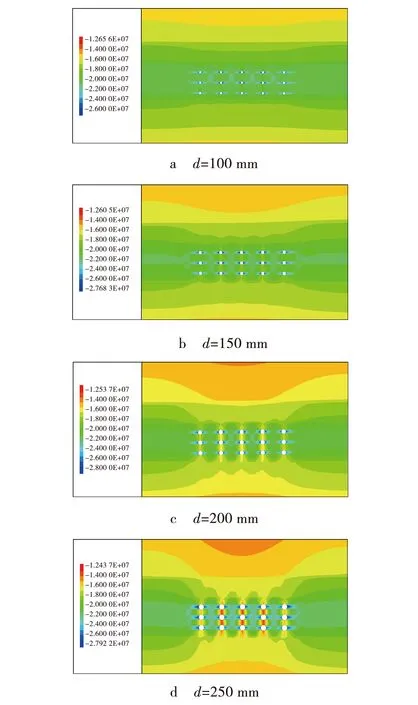

利用FLAC3D软件,采用上述模拟方案对巷道周边围岩进行应力分析,得到不同钻孔直径下,巷道周边的围岩的垂直应力分布云图,如图4所示。

根据数值模拟结果可知,钻孔直径为100 mm时,钻孔穿过巷道两帮的应力集中区,将应力集中区的部分集中应力转移至钻孔尾部,巷道两帮应力集中区内最大集中应力为19.8 MPa,相较于未开挖钻孔前的最大集中应力20.7 MPa有所降低,但降低的程度较小,每排钻孔间依然存在较为严重的应力集中现象;钻孔直径为150 mm时,巷道两帮应力集中区内最大集中应力为19.0 MPa,钻孔与钻孔之间同样出现应力集中,相较于直径为100 mm时,最大集中应力以及应力集中的范围都有所减小;钻孔直径为200 mm时,巷道两帮应力集中区的应力集中范围进一步减小且最大集中应力为18.5 MPa,每排钻孔之间已无应力集中现象,最大集中应力体现在钻孔尾部;钻孔直径为250 mm时,巷道两帮应力集中区内最大集中应力为17.0 MPa,巷帮附近的高应力已经全部转移至钻孔尾部,巷道两帮无明显的应力集中现象。

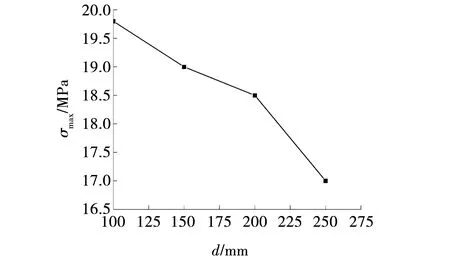

钻孔直径与巷道两帮应力集中区内最大集中应力的关系,如图5所示。当钻孔直径为100、150、200和250 mm时,两帮最大集中应力分别为19.8、19、18.5以及17 MPa,由图5可以看出,随着钻孔直径的增大,巷道两帮应力集中区内的最大集中应力在不断减小,即钻孔直径越大,卸压效果越明显。

图5 钻孔直径与巷道两帮最大集中应力关系

3.3 钻孔周围垂直应力

为了更加直观分析不同位置处的钻孔直径与卸压效果之间的关系,在钻孔深度的范围内,沿着垂直于钻孔轴线方向做断面切片,分析不同深度处的断面切片钻孔周围垂直应力的分布情况。从多角度探究钻孔直径与卸压效果之间的变化规律,也可反映出在相同钻孔直径的情况下,不同钻孔深度与卸压效果之间的关系。

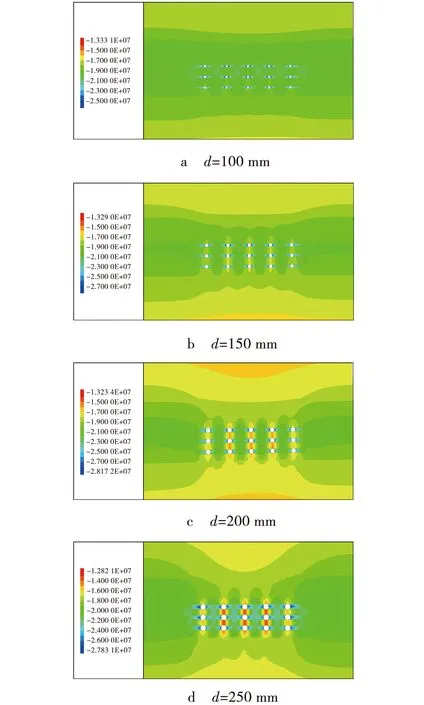

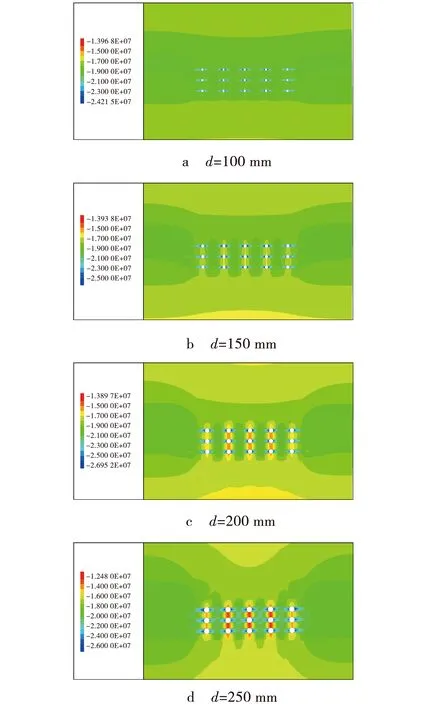

沿着垂直于巷帮平面方向分别选取距巷帮水平距离为2、3、4 m处做断面切片,模拟各钻孔周围垂直应力分布。距巷帮水平距离2 m时不同孔径钻孔周围垂直应力分布,如图6所示。距巷帮水平距离3 m时不同孔径钻孔周围垂直应力分布,如图7所示。距巷帮水平距离4 m时不同孔径钻孔周围垂直应力分布,如图8所示。

图6 距巷帮2 m处不同孔径下钻孔周围垂直应力云图

图7 距巷帮3 m处不同孔径下钻孔周围垂直应力云图

图8 距巷帮4 m处不同孔径下钻孔周围垂直应力云图

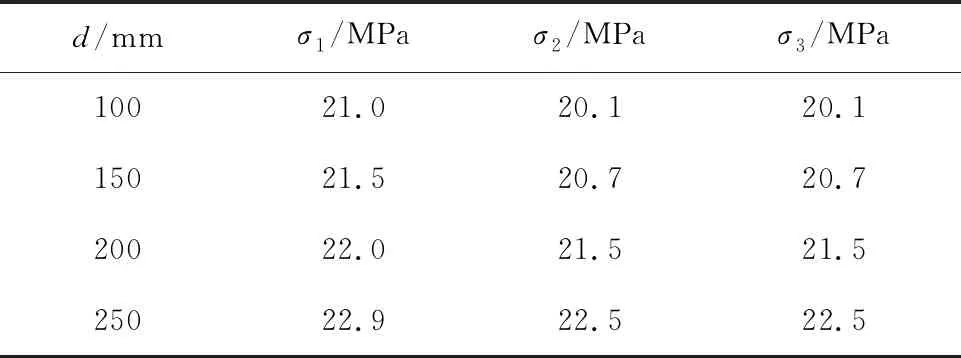

由图6~8可见,钻孔直径为100 mm情况下,距离巷帮水平距离2、3 m处,钻孔周围无明显卸压圈。距离巷帮水平距离4 m处,第三排钻孔周围出现小范围卸压圈,钻孔之间的最大集中应力达到19.2 MPa。钻孔直径为150 mm情况下,距离巷帮水平距离2 m处,每个钻孔周围都形成明显卸压圈且第二列、第三列钻孔与第四列钻孔间的卸压圈连为了一体,形成了更大范围的卸压带,钻孔之间最大集中应力达到21.5 MPa。距离巷帮水平距离3 m处,每列钻孔之间的卸压圈均上下连接,卸压范围内的卸压程度进一步加深,钻孔之间的最大集中应力达到20.7 MPa。距巷帮水平距离4 m处,第三排钻孔下方的卸压带与低应力区完全融为一体,形成一整片的应力降低区,钻孔之间的最大集中应力达到19.6 MPa。此外,钻孔直径为200和250 mm的情况下,钻孔周围均已形成非常理想的应力降低区域。卸压范围和卸压程度相较于钻孔直径为100、150 mm情况下都有了明显的提升。其中,钻孔直径为200 mm时,距巷帮水平距离2、3、4 m钻孔之间的最大集中应力分别为22.0、21.5、20.3 MPa;钻孔直径为250 mm时,距离巷帮水平距离2、3、4 m钻孔直径的最大集中应力分别为22.9、22.5、21.3 MPa。上述指定钻孔直径下距离巷帮不同距离的钻孔断面切片处最大集中应力,如表3所示。其中,分别代表距离巷帮水平距离2、3、4 m处钻孔断面的σ1、σ2、σ3最大集中应力。

表3 钻孔断面切片最大集中应力

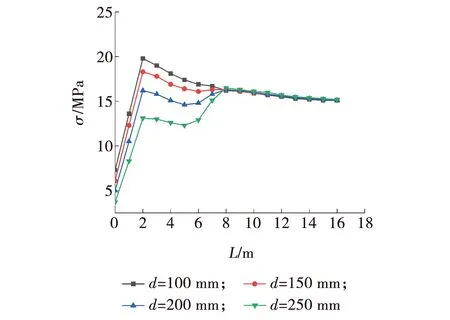

随着钻孔直径的增大,卸压范围越大,卸压程度越高,即卸压效果越明显;但钻孔直径增大的同时,钻孔之间的最大集中应力也在相应地增加,即孔间应力集中现象加剧,所以在选取合适的孔径时需处理好钻孔直径与应力降低范围和钻孔之间应力集中的关系。根据不同孔径下巷道围岩垂直应力分布绘制出沿着垂直于巷帮方向垂直应力分布的折线图,如图9所示。

图9 不同孔径垂直于巷帮方向垂直应力分布

由于巷道开挖的作用,使得在距巷帮不同水平距离处依次形成低应力区、应力集中区和原岩应力区,从图可以看出,随着钻孔直径的增大,低应力区和应力集中区相同位置处垂直应力越低,卸压程度越高,孔径为100、150 mm时应力变化呈现先增大后减小,最终趋于稳定的趋势,并且应力集中区的最大集中应力要比原岩应力大,卸压效果不好,孔径为200和250 mm时,应力集中区的最大集中应力有着明显的降低,且要小于原岩应力,卸压效果较好。但是在实际工程应用中,不能为追求卸压效果而过分增大钻孔直径,因为随着钻孔直径的增大,巷道围岩的整体稳定性也在降低,并且在施加钻孔时出现卡钻也会越来越严重,造成钻进操纵困难,增加了巷道支护的难度。

4 结 论

(1)随着钻孔直径的增大,卸压范围越大,卸压程度越高,即卸压效果越明显。

(2)钻孔直径增大的同时,钻孔之间的最大集中应力也在相应地增加,即孔间应力集中现象加剧,在选取时应综合考虑钻孔直径与应力降低范围和孔间应力集中的关系。

(3)在相同孔径的情况下,距巷帮水平距离越远,钻孔之间最大集中应力越小,卸压效果越好。