景观人类学视角下的福建洪坑土楼遗产地栖居景观保护与再创生研究

2023-11-15杨华刚厦门大学建筑与土木工程学院福建厦门361005

杨华刚 (厦门大学建筑与土木工程学院 福建厦门 361005)

刘 阳 (厦门大学建筑与土木工程学院 福建厦门 361005)

张可寒 (厦门大学建筑与土木工程学院 福建厦门 361005)

王绍森① (厦门大学建筑与土木工程学院 福建厦门 361005)

21世纪以来,乡村遗产或传统住屋形态遗产登录《世界遗产名录》的趋势显著增强,中国先后有皖南古村落——西递、宏村(2000年)、开平碉楼与村落(2007年)、福建土楼(2008年)、红河哈尼梯田文化景观(2013年)等典型的地区性乡土住屋景观成为世界文化遗产。福建土楼作为乡土中国“大家族、小社会”的宗族住屋形式,也是一种人居文化与地域环境相携与共的栖居景观。1950年代福建土楼进入学界视野;2008年,“六群四楼”共计46座土楼列入《世界遗产名录》,进一步拓展了福建土楼的社会声誉和学理探讨,如结合土楼村寨制度、人地关系和产业形态等形成的新乡土社会研究[1],根植于土楼建造技艺、材料特性等形成的生土建筑研究[2],立足土楼建筑空间原型和设计转化形成的地域建筑设计方法论探讨[3],围绕福建土楼遗产身份展开的世界遗产话语体系和价值标准讨论[4],以及土楼文化旅游背景下的世界遗产地社区管理和参与模式等[5]。

当前土楼生境状况呈现“百花齐放、百家争鸣”的态势。其中既渗透着中国乡村发展历史脉络和阶段转型特征,也锚固于土楼本身所具有的血缘地缘关系、民间习俗和历史场景等地域恒常内核。尤其是后遗产时代,福建土楼面临着城市化侵占下的地方性衰退、真实性破坏、社群分化和空间同质等诸多问题,反观也创生了一种全新的遗产地方社会关系和生计模式,造就了一种更为波澜壮阔、跌宕起伏的地方栖居景观面貌。本研究基于景观人类学视野,深入挖掘福建土楼面临的时空矛盾和发展张力,结合时空环境剖析和田野调查,试图去解释土楼村寨本身的建筑形态、民众生计模式和地方社会关系等,在当前城市化影响、区域旅游开发、保护乡土建筑遗产等时代语境下的转型模式和动力机制,探讨后遗产时代福建土楼遗产地栖居景观的保护和再创生方法。

一、景观人类学视野与栖居景观

景观人类学研究肇始于1990年代的英语学术圈,探讨的是不同族群在各自的价值观、思维方式、行为和意识形态下,赋予环境以文化意义的过程[6]。在概念认知中,“景观”内涵超越景观本意(landscape)而趋向为一种围绕人与非人(环境)相互关系而生成的景域环境(landschaft environment),景观不仅仅是客观的地理空间物质,还是主观的视觉性描绘与想象,且还关联着与之相关的人群,围绕自然的物体(环境)和人的日常生活互动关联,形成了景观人类学的核心研究范畴[7]。早期研究学者奇姆·英格尔德(Tim Ingold)、罗伯特·莱顿(Robert Leighton)、埃里克·哈休(Eric Hathaw)等认为,景观作为人类按照社会共有文化或记忆对自然和建筑环境的主观性认知,除了当地人本身的认识外,还包括外部观察者“怀乡”眼光对当地环境的认知和描述[8]。葛荣玲认为景观呈现出来的是人与环境互动的结果,兼具内与外、地方与空间、形象与概念等双重维度,需要从内部视角看本地人对本地的认知及其“地方”(place,生活空间),也需要从外部视角展开对地方的观察、描述和景观意象的塑造[9]。结合人类学主位(emics)和客位(etics)视角和研究方法,河合洋尚将景观人类学梳理为“景观的生产论”(the production of landscape)与“景观的建构论”(the construction of landscape)两个基轴[10],前者指的是学者、艺术家、媒体、地方政府等外部观察者在指定的行政境界内如何描述和塑造其景观意象,也就是客位视角下的“空间生产”过程(space production process);后者指的是当地人在各自生活场域如何按照文化观念和传统惯例认知环境,也就是主位视角下的“场所建构”过程(site construction process)[11]。作为一种整合主客双重视角的研究方法,景观人类学聚焦于景观为何物以及如何形成、发展、变迁、重构及其动力机制,既强调景观建筑环境作为制度、习俗、场景和身体感知对象等人类学属性,也关注这些属性对景观建筑环境历史演进的影响[12],在二者的对话、互动和交流中展开对景域环境的深描和释放,也为揭示地方栖居景观史提供了视角通道。

彭兆荣认为栖居构成了“人居学”的组织构造,既包括个体的人和由人组成的社会,也包括自然或人工元素组成的有形聚落及其周边环境,栖居景观既是“家”的根据地和群体文化存续地,还是“人居”与“环境”相携与共、协同塑造的人居形态[13]。作为一个锚固于特定地方的物质空间实体及其社会关系,栖居景观的生成是地区建筑或族群关系与自然或社会环境不断适应、协调、同化、平衡的地域恒常建构过程,地域恒常不仅包括全球化和现代化历时发展中的地方社会自我演变和变迁重构等空间现象,还强调开放社会和跨域流动共时发展中的外来群体、权力话语、资本经济等作用于地方社会,及其引申出来的地方社会关系、族群身份认同、生计模式等空间创生内涵。在概念层面,景观人类学视野与栖居景观有着高度的共通性,均强调景域环境的自我主体建构,也强调他者对地方景域环境的识别、生产和再定义,主客双重性还决定了景域环境实践不但是一个空间化的过程,也是一个社会化的过程[14]。景域环境的主客实践有互为诠释、相互成就的一面,也存在矛盾、冲突乃至于对抗的可能,这就需要在景观人类学关于地方景观塑造、日常生活形态及其社会关系网络等研究中加以探讨。

二、福建洪坑土楼村寨及其景观人类学思考

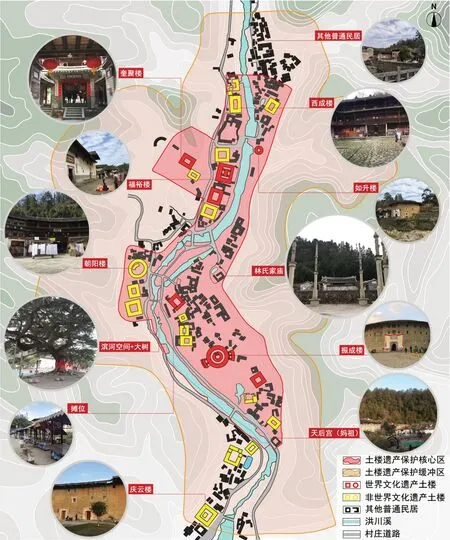

洪坑土楼村寨属于福建省永定县湖坑镇下辖村寨,1993年被公布为中国客家土楼民俗文化村,2012年被列入第一批中国传统村落,还被评为国家5A级旅游景区和福建省园林村庄。作为一个典型的移民村寨和单姓宗族聚落,其地方栖居景观最早可追溯至宋末元初(约1290年前后),林钦德、林庆德兄弟从上杭县白沙村迁此开基立籍。这里自然山水环境得天独厚,村寨沿洪川溪两岸台地自北向南分布,土楼背山面河、错落有致,形成一条长达2.5千米的狭长栖居景观廊道。洪坑村现有方形、圆形、五凤楼等各种形态的大小土楼30余座(图1)。其中奎聚楼、福裕楼和振成楼于2001年被公布为全国重点文物保护单位;光裕楼、福兴楼、奎聚楼、福裕楼、如升楼、振成楼和庆成楼等7座土楼于2008年被列入《世界遗产名录》。

图1 洪坑土楼遗产地栖居景观环境与空间核心要素(作者改绘自参考文献[15])

洪坑村土楼建造始于明永乐年间(1403—1424年)林氏六世祖林永嵩;明代中叶至清初,洪坑村土楼建筑技术逐步成熟,但相对简单而不讲究装饰;清乾隆以后至近代,洪坑村土楼开始朝着设计精巧、装饰华丽和规模宏大的风格转型,在满足日常居所功能的同时也兼具深厚文化内涵。即便地处内地山区,洪坑村与外界的交流联系也十分紧密,明末至清末(17—20世纪),洪坑村拥有20多家条丝烟加工作坊和18家烟刀厂,产销长江以南及东南亚各大商埠[15]。近现代以来,洪坑村与外界的交流更为密集和多样,并从单纯的商品生产和输出向客源吸引及就地消费转变。1990年以前,主要是张步骞、黄汉民、路秉杰等少数建筑学者的现场勘察和建筑测绘调研;1990—2008年期间土楼旅游开始兴盛,借助土楼民族文化村建设、申遗活动和文化旅游兴起等,逐步形成了土楼文化旅游品牌和经营管理体系;2008年土楼入遗以后,围绕世界遗产话语体系、国家遗产保护力量、地方经济发展、村民日常经营创收、地区生态环境和社群关系组织等讨论和实践,形成了当前洪坑土楼村寨多元一体、复杂、动态的地方栖居景观图景。

围绕地方社会主位景观场所建构和外来群体景观空间生产展开的主客互为影响和建构实践,是当前洪坑土楼遗产地栖居景观实践的鲜明特征。在700余年的洪坑地区栖居景观图景史中,洪川溪沿岸1.1平方千米的村域就是林氏家族赖以生存立足的集体共有生产和生活空间,尤其是土楼不仅为林氏家族提供日常居住、祭祀、社交等物质载体,也以土楼为中心形成了稳定持久的宗族生计模式和社会关系网络。土地、土楼、财产、神灵信仰等的代际循环和累世积淀确保了洪坑土楼遗产地栖居景观的生生不息和持久生命力,而代际循环的本质就是洪坑林氏家族“自我建构”史实的写照,围绕选址与定居、形式与信仰、农商与经济、因缘与认同等造就了洪坑土楼特定的地方空间实践观和林氏家族的集体生命价值观。如果说林氏家族数百年人居史是一个自我缓慢累积的过程,那么1990年代以来,伴随着土楼文化旅游而被外界所注目的洪坑村寨,经历了一个短暂而急促的革命性骤变和转型:从纯粹的林氏族居地相继成为国家级传统村落、国家5A级旅游景区、省级园林村庄等,土楼建筑从大家庭传统住屋相继成为文物保护单位、文化旅游资源、世界文化遗产等,无不打破了洪坑百余年的栖居景观自我建构和地方社会自组织。识别与想象、生产与营销、定义与重构、权力与治理等他者视角下的洪坑栖居景观空间生产过程不仅在这一空间中展开,同时也在生产空间和影响地方景观实践,并进一步创造出更多的景观空间和社会意义[16]。

三、场所建构:地方社会的主位智慧及其主体能动实践

(一)人居形态:选址与定居

洪坑土楼选址讲究中国传统风水形法理气,村寨布局巧妙地利用了洪川溪两岸狭长、错层的山间台地,力求山水兼备、阴阳平衡。土楼选址通常坐落于溪畔高台之上,“高毋近旱而水用足,下毋近水而沟防省”,注重背山面水、朝水生气。村寨选址和定居选择注重“山环水抱、藏风纳气、顺承生财”理念和“枕山、环水、面屏、方佳、取吉”等山水形胜,强调人工秩序与山水秩序的协调呼应,力求天人合一之境,依托土楼—田园—山峦形成近、中、远不同视觉层次的景观风貌,营造自由活泼、疏密有间、错落有致、淳朴宁静的山水田园村寨风光。人居形态强调对自然生态本底的呵护,结合风水相地思想和人为理性规划,遵行“地貌和神道”思想,因地制宜而少有人工雕琢痕迹,铸就了洪坑村土楼遗产地栖居景观内向、围合式的聚落地理边界和自成组织的社群系统,而这种边界和组织也渗透于土楼建筑内向、封闭的围合形制和宗法社会体系建构之中。

(二)住屋建造:形式与信仰

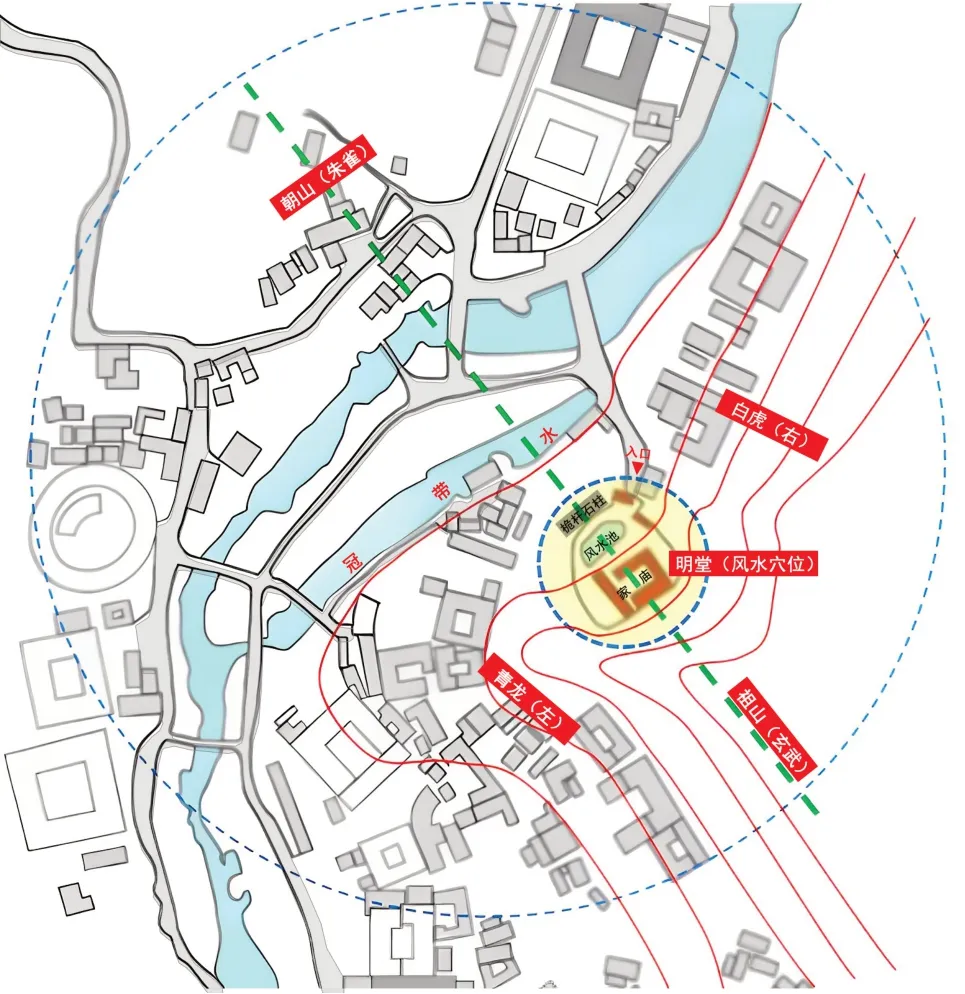

土楼遗产地栖居景观非常关注文化信仰的坚守,也格外强调天地人神的共时一体。从村寨宏观结构来看,自北向南以日新学堂、林氏家庙、妈祖天后宫为核心,形成了洪坑土楼遗产地栖居景观“学校+祖祠+宗教”三位一体、重教明理的人文空间格局。尤其是林氏家庙讲究风水环境观念和宗族文化传承,家庙背靠山峦密林做主山倚靠,两侧缓坡护身为“青龙白虎左辅右弼”形成环绕,前有半月形风水池和弯曲流水做“冠带水”聚气,再前方跨溪远眺有对景的案山,极为符合风水明堂穴位的整体空间环境处理(图2),风水池前耸立着20余根桅杆石柱录刻数百余来的林氏名人伟绩与家族荣耀(图3)。人的日常行为活动在塑造人文景观的同时,也赋予自然景观某些神圣和信仰,从而共同创生出洪坑土楼多重立体的栖居景观表征和深层隐喻。

图2 林氏家庙风水明堂穴位空间坐落(作者自绘)

土楼的建造通常要经过选址定位、开地基、打石脚、行墙、献架、出水和内外装修七道工艺,其中选址定位、打石脚、行墙、献架、出水、乔迁入住等均有风水看相、良辰吉时、开光敬神、点红破煞、吃糯米点心、放鞭炮、贴对联、说吉祥祝福等仪式环节[17]。土楼建造时段以冬季农闲、天好气爽、干燥少雨季节为主,聘请大师工匠引导、宗族集资、集体协同,一般费时四五年,规模再大的土楼费时十几年甚至二三十年。长时段的建造计划契合时令性的农耕生产安排,作为从传统农耕社会特殊立场所产生的一种权宜策略,地方民众以其价值判断和实践选择表现出地方社会建构特有的自主性、能动性和创造性,并与地方社会、经济、文化及其生活方式等相适应。正如马克思所说,“人们自己创造自己的历史,但是他们并不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下创造”[18]。

(三)生计模式:农商与经济

农耕生产是洪坑村赖以生存的根基,先民选址定居时将土楼建于滨水高台之上,留置了大量近水、平坦肥沃的田地以满足生计问题,确保了洪坑村700余年持续发展的经济基础和山水田园村寨栖居面貌。18世纪以来,永定地区的烟草种植、条丝烟和烟刀加工等地方传统手工业迅速发展以及产品外销促进了财富积累,使奎聚楼(1834年)、福裕楼(1880年)、振成楼(1912年)等规模宏大、富丽堂皇的土楼得以兴建。手工业开始成为洪坑村在农业之外重要的地区经济形态和收入来源,经济生产方式变化使人与土地的关系开始松动以及发生地区社会形态转变,洪坑传统农耕文明开始向农商社会转型。尤其是1990年代以来,土楼旅游开始崛起并成为地区经济重要力量,以永定土楼景区为例,接待游客人数从2008年的37.5万人次激增到2017年的522.8万人次,全区旅游总收入由2008年的9.5亿元增长到2017年的81.46亿元,增幅超8倍。在广大土楼村寨中,围绕土楼文化旅游产品供给,通过土楼民宿、餐饮、参观、特产售卖等消费经营,村民创生了一套地区新型经济形式,也塑造了一个全新的地区发展内驱动力和村落经济运行系统(图4、5)。旅游淡季时专司农业生产、旺季时专营土楼文化旅游已经成为当前洪坑村寨的经济新常态,村民在第一、三产业形态之间摆动,进一步扭转了20世纪手工业主导的洪坑农商经济形态,塑造了当前洪坑村寨传统农业生产景观和土楼住屋文化景观相携与共的栖居景观形态。

图4 酒坊、饭店等产业形态(作者自摄)

图5 福裕楼内的民宿(作者自摄)

(四)族群建构:因缘与认同

作为客家移民社会的一个单姓宗族村寨,洪坑土楼具有高度的地缘、血缘粘合力。“血缘是稳定的力量。在稳定的社会中,地缘不过是血缘的投影,不分离的。‘生于斯,死于斯’把人和地的因缘固定了”[19]。人地因缘的固化本质就是一种漫长的地方社会建构族群和身份认同的过程,并在有意识或无意识中创生和再创生着洪坑土楼整体价值共同体及其族群生活世界。洪坑林氏族群生存实践建立在有形物质层面上,也隐喻于抽象无形的文化认同中,土楼建筑从“五凤楼—方楼—圆楼”发展转变的背后是传统建造不断“地域化”的过程,通过中原传统性逐步弱化和本土地域性逐步增强来寻求一种适宜地方环境的文化自觉性和建造自主性。尤其是作为一个典型移民迁徙族群的地方性建构,洪坑族群在延续中原相地筑宅基因的同时也根据地方气候、地形、集体生活等现实因素而有意识地调整和探索适宜本身的地方建造,以特有的集体住屋形式和地方建造观念彰显族群文化边界和民族身份认同,在加强本身对文化转型的自主能力的同时,也取得适应新环境、新时代文化选择的自主地位[20]。通过围合式的土楼建筑形制“画地为牢”般地把族人凝集在一起,居中象征团结性的祖堂,均质化的空间竖向分配,公共性的中央庭院和水井、楼梯、门厅等自带强烈的集体共享色彩等(图6)。尤其是新中国成立后,防御性不再被强调的情形下,大量土楼依然被建造出来,不仅仅只是地方性传统生命张力的延续,更体现出一种强烈的地方因缘传承和族群文化认同,而建筑建造无疑成为锚固洪坑乡土生活、地方族群因缘关系和集体生命价值的一种主体表征和精神还乡。

图6 奎聚楼祖堂(作者自摄)

四、空间生产:外部群体的客位介入及其识别与再定义

(一)符号意象:识别与想象

景观本身就具有视觉符号和文化形态的空间生产和社会传播作用。外部群体的客位介入是现代生产条件空间蔓延的必然行为,并直接致使洪坑土楼遗产地栖居景观从传统生产优先的地方生存结构向普世消费优先的产业经济结构转变。洪坑土楼遗产地栖居景观由地方、少数人制造出来,但被外界大多数人观看、识别、想象和再建构,传统乡土栖居地在资本控制下丧失了地域真实而沦落为一帧帧被抽展、放映出来的地方景观图景,“消费经济下日常生活表现为系列庞大景观的堆砌和叠加。生活本身表现为景观积聚,曾经直接存在的一切,现在都变成了纯粹的表征”[21]。在消费文化语境下,洪坑土楼遗产地栖居景观被折现为以物作为符号价值的消费和生产行为:“土楼王子”(振成楼)、“最小的土楼”(如升楼)等噱头取代土楼名字;土楼是客家人大家族的居所,规模庞大、形制完整,呈几何圆形或方形,以卜卦为单元的空间八卦形制布局等被作为土楼对外正统化的形象识别和概念定义,并成为消费符号被大力宣传推介。土楼遗产地栖居景观符号的被意象塑造显然带有外部群体的主观理想,有意或无意之间陷入了单一化的建筑经典思维模式陷井,还进一步遮蔽了大众对土楼遗产地栖居景观地域真实及其特殊价值的客观识别。外部群体的客位介入及其对土楼遗产地栖居景观的识别与再定义,既作为一个文化生产过程,在对那些已有的、公开或潜在的地方社会场所建构行为、规范或现象的接收、识别和判断的同时,也在以重复的方式努力重申某些价值观和行为规范,并再次给予确认[22];还作为一个社会生产过程,突破了地理边界限制和社群生活差异而参与到了现代生产和消费语境中,并再次塑造了大众对栖居景观的地方性认知和再诠释。

(二)区域生计:生产与营销

土楼文化旅游开发和外部群体客位介入也催生了一种全新的区域生计关系,洪坑地方社会益发主动地参与到区域市场竞争中。竞争性参与推动了洪坑土楼村寨资源要素的重新积聚和地方社群回归,也势必导致不同社会力量在地方经济发展、政治生活中位置和取向的变化,以及结盟和对立关系的出现。在当前的洪坑土楼村寨开发中,外部资本注入成立洪坑民俗文化村旅游运营公司,本地人参股分红或作为下游从业人员,旅游企业把控着旅游开发、餐饮住宿、地方特产售卖等经济行为的主导权。在土楼世界遗产保护性开发基准下,洪坑土楼旅游开发和经济行为主要集中在世遗核心区,围绕振成楼、光裕楼、奎聚楼、福裕楼等世界遗产土楼观光展开,经济活动主要是游览参观、特产售卖等,缺乏必要的吃住行、购娱康等系统服务体系支撑,旅游产品供给层次单一,预留了诸多经济待开发可能性;此外外部资本对非世界遗产土楼关注度较低,以及忽视地方社群生计的可持续考虑,催生了部分村民围绕非遗产土楼展开的吃住、特产售卖等自发经济行为,以及对非世界遗产土楼的自发改造、拆建等,对区域旅游开发、建筑本体和村寨风貌造成极大破坏(图7、8)。在资本追求利润思路的裹挟下,洪坑土楼开发过于强调产品包装和外向营销,虽然一定程度上摆脱了遗产地“内部贫困”的历史难题,但也加速了洪坑土楼传统栖居景观要素向现代文化资本的转型,世界遗产成为一种普适性的旅游品牌,土楼遗产地栖居景观成为经济地理生产空间,更深层次上还进一步引发地方文化和社群失语以及民族性、传统性等地方真实破坏。

图7 拱成楼被拆除的一角和原址新建住房(作者自摄)

图8 村民自发改造后的朝阳楼外观(作者自摄)

(三)空间转型:定义与重构

地方性不纯粹作为“地方”的概念而区别于别的地点或空间,还是一个地方社会建构和被建构的过程。借助土楼文化旅游开发和遗产保护,在资本旅游经济和遗产保护话语的统筹下,外部群体悄然之中定义和重构了洪坑土楼遗产地栖居景观面貌。土楼遗产地栖居景观逐步“异化”而沦为商品,被赋予了更多经济功能和资本内涵,土楼遗产价值和地方场景陷入了被他者表述或资本挟持的险境:商业空间、经济行为和资本利益关系正在无形中侵殖或消解着传统土楼村寨社会中的产业空间、经济模式和人际范式,土楼居住功能不断弱化乃至出现了拆土楼建洋房的人为建设性破坏现象,未被纳入世界文化遗产认定范围内的土楼自生性坍塌或人为性肆意拆毁、加减改造等,部分被纳入世界文化遗产认定范围的土楼也因不科学、非正规的修缮行为而陷入了“破坏性保护”的窘境。基于土楼遗产身份差异形成的“保护型导向”“发展型导向”两种发展权益反差,不仅在村寨地理空间上形成了以振成楼为中心的规模化旅游商业活动和高密度旅游群体集聚的经济发展虹吸现象,也在族群社会结构上撕裂了传统家族一体、权益一共的地方社会组织模式。围绕自我生存权和发展权展开的、以土地资本效益为主的乡土地域空间资源生产与再分配差异加剧了洪坑村寨的族群分化和空间割裂趋势,外向营销和产品供给形成的地方性消费取代了传统农耕时代的地方农商经济形态,也改变了过去林氏家族主导下的洪坑地方社会群体结构,迫使林氏家族世代祖居地和传统住屋空间不断向现代商业生产资料和消费空间转型。

(四)遗产话语:权力与治理

现代遗产保护作为一项顶层制度设计,也意味着一种权力秩序自上而下的重构和再组织,强调以遗产本体及其当代价值为基础、权力组织和秩序调控为目的基础的遗产价值观和实践观。全国重点文物保护单位、世界文化遗产地等遗产话语体系都是一种外来文化思想和遗产权力治理介入洪坑土楼地方社会的体现,在国家行政管理自上而下的逐层落实中实现了土楼建筑文化遗产所有权、经营权和控制权的分离,这种权力和责任分离的结构特征也意味着每个权力、责任主体只能在自己职能范围内进行管理,也势必会导致遗产保护治理过程中潜在的不协调或者权力、责任主体的不合作[23]。由国际层面起始、国家力量主导的遗产语言正形成一种特殊的力量,还成为一种权威性的话语体系,直接或间接地影响着地方传统、文化实践和日常生活改变,以及重新定义着人们所熟知的文化形态,影响着传统观念与价值判断,且具有意识形态和道德观念灌输的色彩[24]。基于国际通则和国家行政权力下的遗产话语体系在地方社会事件中也面临失语的窘境,在具体的遗产保护行动中,地方群体、村寨乡民等也未能如数家珍般地了解《世界遗产名录》认定的土楼遗产的价值或意义,相反洪坑村民形成了一套关于土楼遗产的自我价值观念,推动了个体化或群体化的地方遗产保护或开发实践,却因某些观念与国家规范相悖而陷入了保护误区或行动反面[25]。地方社会还借由土楼遗产身份差异而悄无声息地消解乃至于瓦解遗产权威话语体系的地方声音或张力,形成与之相对应的另一种遗产地方场景,在迂回中形成了一种遗产地的分类系统和裂变事实,加剧了洪坑土楼遗产地栖居景观地方性的式微和弥散。

五、洪坑土楼遗产地栖居景观保护与再创生策略

(一)社会与融合:社区组织和集体文化的磁力培育

地方社会的主体能动实践和外部群体的客位再生产对洪坑土楼遗产地栖居景观的界定实构出一种同时段同地点的差异性,其本质就是城乡不同社会结构组织体系的差异,以及不同行为主体对洪坑土楼遗产地栖居景观文化价值取向的差异,差异性的消弭有赖于主体的地方性融合、社区感与集体文化的培育。洪坑作为林氏家族的族居地,单一血缘关系奠定了洪坑土楼遗产地栖居景观社区感和集体文化的基础,洪坑土楼遗产地栖居景观磁力培育要强调以血缘关系为脉络、地缘社会为结构、土楼物质形态为载体、地方人居环境为活态背景的人居栖息地物质性建构、族群结构社会性关联、社群信仰精神性拓殖的地缘结构创生。面对日益严峻的都市现象竞争性、地方知识标准化等现象,需要围绕乡土地缘血缘关系、传统世俗规范体系和乡土社会结构体系[26],推动洪坑土楼村寨从传统的乡土家族社会向更高层次的现代社区社会转型。在洪坑土楼遗产地栖居景观社区培育中,既要强调社区作为一种地方组织单元服务现代法制管理和群体再组织的社会架构工具理性作用,还要发挥社区对于地方社会调控、集体认同和文化培育的社区磁力价值理性作用。以社区为组织载体共建一种地方集体文化和内驱动力,在不断地吸纳现代元素中自我调适,强化地方社会凝集和文化认同,吸引外部群体积极接入和优势群体回流,整合主客塑造洪坑土楼遗产地栖居景观发展新模式。

(二)经济与生计:守住传统农耕和现代文旅消费转型

传统农耕生产和现代文化旅游是洪坑土楼遗产地栖居景观地主要的经济生计模式,传统农耕生产既作为地方社群基本生活保障,也作为一项特色旅游资源参与到了洪坑土楼遗产地栖居景观文化旅游产品供给中。因此洪坑土楼栖居景观保护与再创生要守住传统农耕生产经济模式,借助农耕生产方式彰显客家族群百余年来的生存逻辑和智慧体系,以传统经济形态强化人地关系,延续地区传统农耕人文景观场景和土楼村寨传统面貌,依托传统风貌留守地区人文场景和历史原真性。洪坑原住民也面临着从传统自给自足的内向型供给向现代文旅消费市场的外向型供给转型,推动地方群体从传统农耕生产向现代文旅消费转型、传统村落族群共同体向村庄市场经济共同体转型,与时俱进地发展文旅康养、田园体验、遗产教育等现代旅游经济,丰富地区经济形态和拓展经济创收渠道。此外,针对土楼集体共有属性,适当推广集体经营执照、产权入股、交叉入股等集体参与模式,激活传统村落共同体内在优势(例如地缘、血缘的社会情感纽带等),同时巧妙地将市场体系中的现代性因素(商业合作组织与制度等)嵌入到乡村社会中,以经济利益共享和互惠道义刺激商户都参与到村寨发展与经营,增强人们对村庄的归属感并提高整个产业的凝聚力,促进洪坑土楼遗产地栖居景观消费朝着更加专业化、组织化的方向发展,实现成果共享、共同富裕[27]。

(三)环境与生态:维续传统人居智慧和人文景观意境塑造

林氏先祖的择地、宅居和农耕等地方建构奠定了洪坑土楼遗产地栖居景观优越的区域山水形胜和景观生态图底。对洪坑土楼遗产地栖居景观的生态保护要注重对地方传统人居智慧体系的传承,延续人地和谐的自然观、家族相亲的居住观、山水田林的维育、生态环境的修复、生活元素的保存,保护山体植被、小溪水道、石桥巷弄、场埕庭院,使之呈现原有依山就势、沿溪落成的山水格局[28]。基于自然山水环境的空间范围和生态承载来约束村寨人居环境范围和文旅消费规模,充分挖掘洪坑栖居景观的人文底蕴和艺术内涵,结合地域山水环境、道路骨架、轴线朝对、区域风貌、节点与标志物等可控要素塑造山水空间意境,提高山水景观要素的形式感与表现力,强化现有景观遗迹、构筑物、空间形态等工程物质系统的保护,以及山水文化、风水环境、地方信仰等人文价值系统的传承,追求一种自然合一、人文介入的山水自然环境观[29],彰显洪坑土楼栖居地山水特色景观风貌和村寨人居环境格局,实现洪坑土楼遗产地栖居景观空间的可观、可望、可游、可居。

(四)遗产与治理:公共政策和公共价值的地方话语实践

遗产保护作为一项公共政策,其目标在于建立一种遗产保护的共生机制,通过利益的表达、引导和调节,保障各主体从自身的利益诉求出发追求各自利益的最大化[30]。洪坑土楼遗产地栖居景观兼具林氏家族祖居地和世界文化遗产双重属性,在遗产保护与治理中既要强调其集体属性、集体利益,也要兼顾公共属性、公共利益,摆脱国家行政管辖或世界遗产话语影响下纯粹的管理与被管理、灌输与被灌输等观念误解。围绕洪坑土楼的家族集体性质,将土楼文化遗产视为一种地方期许和价值体认,围绕土楼集体产权和地方族群公信力重建一种遗产地公共性,寻求一种遗产公共意识、公共精神和公共价值,加快产权(所有权)与管理权部分分离后监督管理制度的建立,以及建立建筑遗产综合价值评价基础上的“遗产分级保护”管理方法[31];走出专门化、利益化和行政性的壁垒,推动遗产管理社会化和建构一种跨越主体、类型的广义遗产观和利益共同体,拓展洪坑土楼遗产地栖居景观建筑文化遗产保护的主体框架和话语秩序。此外,地方社会哺育了景观文化遗产的生成,同时地方意识也奠定遗产保护合理性、内生性、自觉性的基础。在遗产治理地方话语实践中,通过地方行动来维护自我话语,依托地方遗产体系表达自我和实现自我价值,以时代发展为主流、地方族群为主体、村寨生活为主线,积极培育村寨或村民自我内生力量和驱动机制,既是当前土楼遗产保护的客观需要,也是激活乡土建筑遗产及其地方社会内生发展、自省意识的基本立足点。

六、结语与讨论:锚固于地方性之上

洪坑土楼遗产地栖居景观地方建构也是林氏家族繁衍、生产和进步的发展史,移民社会的自我生存刚需和累世发展传承赋予了洪坑土楼遗产地栖居景观强烈的主体性、家族性和地方性特征。本研究从景观人类学视角切入,从地方社会的主位场所建构和外部群体的客位空间生产两个视角探讨了洪坑土楼遗产地栖居景观建筑形态、民众生计模式、地方社会关系和遗产保护治理等。无论是地方社会主体场所建构还是外部群体的客位空间生产,都对洪坑土楼遗产地栖居景观产生了深刻的影响。如果说早期的洪坑土楼是一个地方社会自我主导下的封闭、内向发展,那么中后期的洪坑土楼则围绕手工业和农商经济形态主动地融入区域市场交流中,而随着外部群体的客位空间生产,使得洪坑土楼遗产地栖居景观呈现出益发开放、立体和动态的景域环境面貌,二者之间形成的默认映射关系或潜在的矛盾冲突也充分实证了洪坑土楼遗产地栖居景观环境实践不但是一个地方社会空间化的自我建构过程,还是一个乡土空间社会化的扩散生产过程。

基于景观人类学分析,围绕洪坑土楼遗产地栖居景观展开的地方社会主体能动建构和外部社群的客位空间生产,不仅揭示了生存驱动下的地方社会族群如何根据自我生存实现展开栖居地建构,而外部社群的客位介入及其对洪坑土楼这一特定景域环境的识别、定义和再生产,也体现出不同程度和方式的社会、经济、文化和政策等对地方社会的不断调整和塑造符合它们期许的景域环境形态。形态塑造的过程和意义也是全球化、城市化进程中民间环境所彰显出来的地方固有特色,以及不断地方化和被地方化所呈现出来的多元现代性,还渗透着地方社会和外部群体等不同文化体验对于洪坑土楼遗产地栖居景观现代性的催化和塑造,根植于地方社会传统、引导地方生活实践、回应地方族群生计、理解地方发展需求等,进一步推动地方社会的现代适应和城乡关联无疑对其具有特殊意义和时代价值。