新时代大学生劳动素养培育的实践路径

2023-11-10安腾燕

安腾燕

(贵州大学 工程训练中心,贵州 贵阳 550025)

引言

2020年3月,中共中央、国务院发布《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》指出,学校要发挥在劳动教育中的主导作用,着重引导学生形成马克思主义劳动观,系统学习掌握必要的劳动技能。根据学生身体发育情况,科学设计课内外劳动项目,采取灵活多样形式,激发学生劳动的内在需求和动力。

王洋指出国内一些高校在劳动教育理念的内在价值与外在价值的平衡处理上存在问题:一是学校的劳动课程群配置不够丰富,培育成效不足;二是大学生的劳动意识、实践能力、劳动价值观薄弱。陈阳指出高校容易出现重共性轻个性、重规范管理轻育人成效、重经验传授轻素养培育等现象。国内高校学生的劳动实践教育主要有社会实践、企业实习、工程训练、创新竞赛、创新创业等,缺乏日常性、公益性、义务性的劳动,且学生的创新实践劳动空间不足,无法有效满足提升学生核心素养的培育目标。

一、素养与核心素养概念

(一)什么是素养

素养,所谓由训练和实践而获得的一种道德修养[1]。人的成长是需要素养来约束的,“素养”强调人的综合素质,不是单纯的知识堆积,也不是一技之长,而是学生观念、知识、能力、品质的集中体现[2]。

(二)核心素养及核心素养培育

1.核心素养的概念。姜宇等[3]认为,核心素养是指学生以交叉学科教育为主,注重各学科之间的深度融合,发挥交叉学科优势的能力,学生的核心素养应是系统的、全面的、整合的。核心素养是学生适应社会发展、完善自我应具备的良好品格和综合能力,是宏观的不是微观的,是综合的不是片面的。学生的核心素养表现在有基本的道德素养和较强的自主学习能力,胸怀家国,具有团队协作、敢于创新、勇于实践的精神。褚宏启[4]认为,核心素养是创新思辨能力、沟通交流能力、自主研究能力、信息获取能力的集中体现,大学生核心素养的培育就是培养大学生的综合能力,课程建设的目的就是帮助大学生将所学知识内化为素养。施久铭[5]认为,核心素养是一种具有跨学科性质,可以应用在各种情境中的基本素养,是知识认知、技能体现和态度表达的集中体现,它包括认知性的和非认知性的两种,认知性核心素养如自主创新能力、审辩能力、研究能力。陈佑清等[6]认为,核心素养是一个人成功应对生活中某种活动或行为所需要的胜任力和竞争力,它是一种综合性、整体性素质,由知识、技能、态度构成。核心素养包含了知识的广泛性、能力的重要性、态度的引导性。核心素养是人为了适应社会发展、完善自我应具备的关键素养。

2.核心素养培育的四重维度。(1)核心素养内涵的全面把握。各级各类教育都需要培养学生的核心素养,以适应社会发展[7]。新时代高校劳动教育课程应以培育学生的核心素养为目标,紧紧围绕大学生的专业知识,体现先进制造技术的前沿方向,使学生理解马克思主义劳动观如何改变世界[8]。一方面,核心素养内涵是构建大学生劳动教育体系的理论基础,只有厘清大学生核心素养的内涵,才能有针对性地制定目标、解决问题、重构路径。另一方面,研究核心素养的内涵也是培育学生劳动价值观的应有之举。(2)核心素养目标的价值意蕴。核心素养是劳动教育的培育目标,着重培育学生的知识、技能、价值观。以突出劳动实践、处理劳动中各种关系、培育正确的劳动观念为框架的劳动教育体系是高校劳动教育课程中的重要组成部分[9]。劳动实践教育可以帮助学生更好地适应社会的发展,是劳动关系教育的基础,以及培养学生正确劳动观念的直接来源。(3)核心素养内容的系统归纳。梳理劳动教育核心素养与学科素养之间的相关性,根据核心素养与专业素养、学科素养之间的联系,重设教学目标、教学内容、教学方法、检验标准。(4)核心素养路径的培育导向。一是知识技能。依托工程训练开发的劳动课程包含了综合创新实践项目的设计与制作,突出培养学生的劳动实践能力与创新能力,同时融入劳动价值观念的培育。在标准的工业生产环境中,教师通过对项目进行讲解、演示、训练完成“工程训练综合创新实践”课程,培养学生的自主创新研究能力,使学生在项目实践中了解现代制造基本理论与技术,掌握生产技术与生产工艺,并在项目组织实施过程中提升自己的项目实施策划组织能力[10]。二是必备品格。品格即品性,从心理学上来说,品格是指对人待物的态度和行为相对稳定的个性特征。优秀的员工不仅需要具有扎实的专业知识和技能,还应具备良好的劳动品格,因此,要培养学生脚踏实地、爱岗敬业、知行合一、吃苦耐劳的职业精神和劳动精神。三是价值观念。价值观念的塑造对人的行为和认知有调节和指引作用,学生价值观念的塑造主要包括兴趣、信念、理想等方面的内容。劳动课程可以通过讲解典型人物的先进事迹、典型科研项目背后的科学故事,激发学生的学习兴趣、爱国主义情怀,坚定其理想信念。

二、以“工程训练综合创新实践”课程为依托开展劳动教育

(一)工程训练与劳动教育深度融合

工程训练中心拥有省内一流、国内领先的教学实践平台,为劳动教育实践提供了条件保障。

1.劳动实践教育。教师讲、师傅带、学生练,培养学生的基本工程技能,以问题、项目导入为载体,学生以团队合作的方式开展项目研究。牢记服务“科技强国、制造强国”的使命,培养能在工业生产第一线从事机械制造领域内的设计制造、机电控制、应用研究的高素质工程技术人才。

2.劳动关系教育。正确认知马克思主义劳动观,通过诚信、平等、融洽的劳动关系教育,培养学生良好的品格。

3.劳动观念教育。着重培养学生的劳动觉悟、劳动精神、劳动习惯。树立劳动最光荣的理念,注重工匠精神和劳模精神的注入,使学生养成良好的7S工程劳动习惯。始终坚持以立德树人为教学理念,以“满怀实业兴国梦想,探寻工业强国之路”为价值驱动,培养学生制造强国的爱国主义情怀和追求卓越的工匠精神。

在工程训练劳动教育中融入工匠精神培育的内涵,通过实实在在的劳动过程,培养学生正确的劳动观念、劳动精神及劳动品质。

(二)工程训练是素养培育的有效渠道

通过工程训练劳动教育,将理论知识与实践活动有效结合,培养学生坚忍不拔、艰苦奋斗、不畏困难、自主创新、脚踏实地的精神品质。“工程训练综合创新实践”课程可以有效提升学生解决复杂工程问题的实践应用能力。

(三)工程训练是构建新时代劳动教育体系的实际需要

工程训练中心是学校进行劳动教育的重要场所之一,可以深化劳动教育改革,发挥工程训练中心开展“工程训练综合创新实践”课程交叉学科的优势,促进劳动课程设置要素及劳动形态多元化。

三、大学生劳动素养培育的实践路径

(一)以综合创新为导向的培养模式

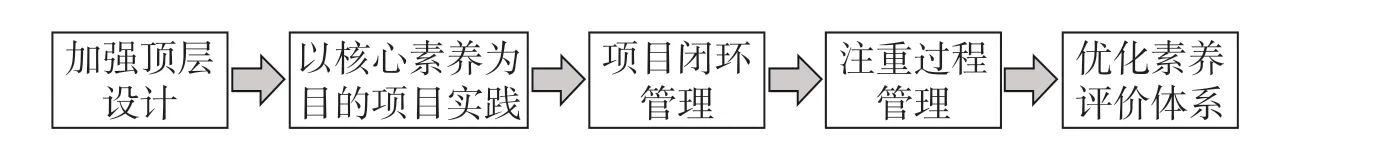

本着“厚基础、强能力、重素质、求创新”的人才培养理念,以核心素养为目标,将书本理论转向具体实践,打造学习工厂,营造真实的学习情境,加强顶层设计,开展以核心素养为目标、注重过程监督的“工程训练综合创新实践”课程(见图1)。

图1 项目化实施路径

首先,将核心素养融入课程标准是基础。在项目实践中,学生应展现自主创新能力及勇于担当的优良品质,以适应社会发展、完善自我为出发点进行需求调研与项目策划[11]。

其次,以项目化思维进行劳动教育是一个新方向。依托项目实践的实施策略与手段,提升学生的劳动创新实践能力与综合应用能力[12]。

(二)以实践为导向的劳动过程

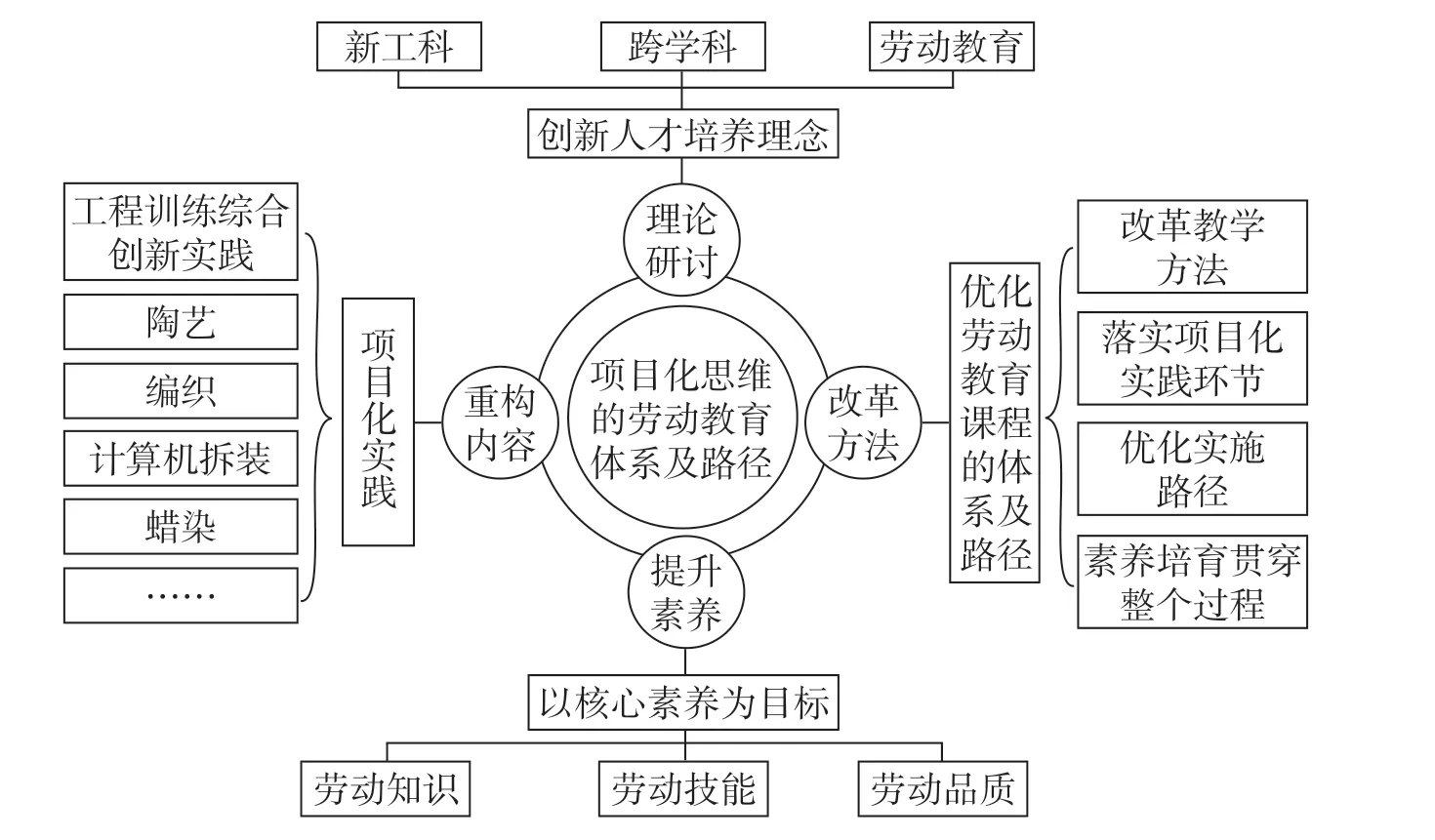

劳动教育的过程就是以学生为主体、工程训练项目为客体的情感建立、品质培养、观念塑造的过程[13],见图2。高校劳动教育应具有教育性、专业性、服务性,这是工程训练项目与劳动教育相结合的初衷所在[14]。

图2 工程训练项目化劳动教育开展路线

(三)多元化素养要素评价体系

优化素养评价体系,建立与核心素养目标一致的劳动教育评价体系是检验实践路径可行性的最优决策[15]。构建科学高效的素养考核方法,发挥核心素养的引导作用。一是深化改革评价内容,针对“工程训练综合创新实践”劳动课程形态多样化、实践性强、包容度大的特点,将学生内化的劳动精神、劳动品质体现出来,也要将其外化的劳动习惯、劳动本领体现出来,即将学生的劳动思维物化为劳动成果来展现。二是劳动课程设置要有针对性、专业性、系统性,科学辩证专业素养与核心素养的统一,以学科大类定制素养考核要素库,针对不同院系的学生可从库里择出可调性评价内容。三是要注重过程与结果的动态评价,肯定学生劳动过程中的付出,合理设置过程评价与结果评价的占比。四是允许不同知识背景下学生差异化的表现,充分考虑学科性质与劳动项目性质,在相应范围内肯定个性化表达。教学是要根据评价内容来制定目标及课程结构的,评价可以反映教学成效,两者统一,方能制定合理的素养评价体系。

结语

新工科背景下的工程训练是各高校根据卓越工程师培养及工科培养内在要求而不断改革的。旧的训练模式侧重于关注学生的工程实践能力,缺乏对学生劳动品格的培养;新的工程训练模式更加注重工程文化、劳动精神、劳动品格的认知与训练。基于国际背景,对学生进行机械类、电气类、计算机类、设计类、管理类等跨学科训练。以核心素养为目标的劳动教育课程设置具有优越性,可以培养学生良好的劳动品质和职业素养、开阔的眼界和大局思维。

新时代大学生劳动素养培育与实践路径就是要达成以劳促训、以训补劳的共识,培养学生扎实的机电工程类系统知识与技能,使其拥有交叉的、创新的、国际化的思维模式,提升学生处理劳动关系的能力,为社会发展输送优秀的新型工科人才。