直肠癌保肛手术中不同造口术联合术后盆底生物反馈治疗对患者肛管直肠功能和并发症发生的影响

2023-11-10王梦云杜记涛程方圆

王梦云 杜记涛 程方圆 尚 慧

作者单位:450000 郑州大学附属肿瘤医院,河南省肿瘤医院(王梦云,杜记涛,程方圆);450000 郑州大学第一附属医院(尚 慧)

直肠癌常见于直肠的中低位置,多发生于40~80岁的男性,其发病人数在所有恶性肿瘤人数中位居前三,由于解剖结构复杂,加大了治疗难度[1]。对于中低位直肠癌多采用手术治疗,术后再结合放化疗治疗,直肠癌患者采用腹腔镜下手术优势是对其造成创伤小、恢复快、并发症少等,随着腔镜技术发展与普及,在直肠癌中应用也十分常见[2]。目前,保肛手术治疗后也会因吻合口水肿、血液供应不足、肠腔清洁不彻底等因素引起并发症发生,给患者治疗及预后造成不良影响[3]。据相关研究可知保肛手术采取预防性造口有利于减少术后并发症发生和减轻临床症状,而预防性造口方法有末端回肠及横结肠造口术[4]。直肠癌患者保肛手术后为更好恢复肛门直肠功能并提高患者生活质量,促进机体恢复,术后可进行盆底生物反馈治疗(生物机电反馈训练联合盆底肌肉训练),应用电子仪器刺激患者的肌电活动,从而调整机体功能,达到缓解疾病症状,促进患者身体恢复,目前,在临床广泛使用[5]。而盆底肌肉训练有利于增强盆底括约肌控制能力,从而改善肛门功能。因此,本研究分析以上两种不同造口方法用于低位直肠癌腹腔镜保肛手术,并联合术后盆底生物反馈治疗,从而观察患者围手术指标、肛门直肠情况及并发症情况,旨在为临床探究更好治疗方案。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性选取2019年3月至2021年3月本院医治的低位直肠癌腹腔镜保肛手术患者98例,按照不同造口方式分组,末端回肠造口术+术后盆底生物反馈治疗为观察组(n=49),横结肠造口术+术后盆底生物反馈治疗为对照组(n=49)。观察组:男性30例,女性19例,年龄40~70岁,平均年龄(57.14±8.25)岁,吻合口距离肛门缘2~5 cm,平均吻合口距离(4.03±0.29)cm;对照组:男性28例,女性21例,年龄45~70岁,平均年龄(57.94±8.41)岁,吻合口距离肛门缘2~5 cm,平均吻合口距离(3.97±0.41)cm;2组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。纳入标准:①经病理检查为直肠癌,并行腹腔镜保肛手术者;②肿瘤未发生远处转移者;③术前未接受其他任何手术及放化疗治疗。排除标准:①存在其他的恶性肿瘤者;②存在严重的脏器性损伤者,存在肠梗阻、肠穿孔者;③有开腹手术史者;④临床资料不全者。

1.2 方法

手术开始前2 h应用抗生素,2组患者均行直肠癌根治术,手术按照直肠全系膜切除术步骤操作。患者取截石仰卧位,充分扩肛。用肛门拉钩将肛门拉开固定,在半圆肛窥下在肿瘤下缘1~2 cm用双重2-0薇乔荷包线缝合隔离肿瘤,如果肿瘤位置比较低,则先在直视下进入直肠后方间隙再放置(经单-切口腹腔镜手术系统)。首先建立气腔,CO2压力为12 mmHg,腔镜下超声刀分离,从直肠后方到两侧,最后到直肠前方。自前方或右侧进入腹腔,将直肠向前上方翻转入腹腔,然后向近端游离、结扎肠系膜下血管。最后经肛门拖出游离结肠,行结肠肛管端端吻合,可以看到手术切下来的远近切缘都很完整。再冲洗腹腔,检查后,在腹腔安置双腔引流管。观察组采取末端回肠造口术,在右下腹肠壁上做2 cm的纵向切口,将回肠末端30 cm处的肠管采取远端封闭,近端肠管封闭造口袋。对照组采取横结肠造口术,在患者脐与剑突连线中点的右侧做4 cm横切口,将组织肌肉分离至腹腔,固定好横结肠,顺着肠带切开肠壁,取出肠内内容物,封闭造口袋。术后2组行盆底生物反馈治疗。盆底生物反馈治疗包括(生物机电反馈训练+盆底肌肉训练)。首先生物机电反馈训练:评估患者身体情况后,依据仪器使用要求,给患者制定相应生物反馈训练计划,由专业护士进行指导与训练,在操作前会给患者讲述生物反馈训练意义与作用,增强患者治疗信心。训练时把电极片体安置于患者表皮及肛门内直肠下端,连接生物反馈仪,开始进行肛门直肠肌肉电刺激训练,患者可了解仪器上的机电波变化,可进行观察。每次训练20 min,一周3次。再进行盆底肌肉锻炼:给患者讲解盆底肌肉训练操作步骤及作用,播放规范操作视频供患者学习与了解,护士依据患者病情调整适合体位,协助并指导患者训练,每次训练20 s,每日5次。2组均连续干预5周,出院后坚持训练。

1.3 观察指标

1.3.1 围手术期指标 记录2组手术时间、术中出血量、术后首次进食、排便时间及住院时间。

1.3.2 肛门情况 记录2组术后1、6、12个月时的肛门情况,采用wexner (便秘)肛门功能评分量表[6],包括大便次数、排便情况、腹痛情况等,总分30分,8个项目,除协助排便类型0~2分,其余每个项目0-4分,得分越高表示肛门功能越差。

1.3.3 肛管直肠压力指标 采用肛肠压力检测仪ZGJ-D3型(上海涵飞医疗器械有限公司)给予直肠肛门测压并记录干预前后6个月的数据。

1.3.4 并发症情况 记录2组患者术后并发症发生率。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 比较2组围手术指标

2组手术时间、术中出血量比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组术后首次进食时间、术后首次排便时间、住院时间均低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组围手术指标

2.2 比较2组手术前后wexner评分

2组术前、术后1个月wexner评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组术后6、12个月wexner评分均低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 2组手术前后wexner评分

2.3 比较2组肛管直肠压力指标

干预前,肛管直肠压力指标比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后观察组直肠静息压、肛管静息压、肛管收缩压、肛管高压长度等均较治疗前高,且观察组增长幅度高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组肛管直肠压力指标

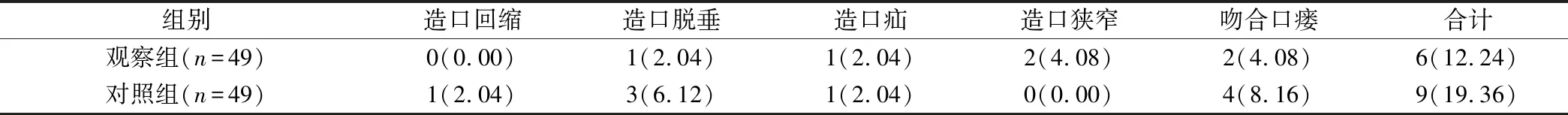

2.4 比较2组并发症的情况

2组造口回缩、造口脱垂、造口疝、造口狭窄及吻合口瘘等并发症总发生率比较,差异无统计学意义(χ2=0.708,P=0.400)。见表4。

表4 2组并发症的情况(例,%)

3 讨论

直肠癌在临床上常见的典型症状是便意频繁、排便习惯改变、出血,同时可能伴随体重下降及消瘦,临床上根据患者病情、肿瘤位置及其他情况多以手术治疗为核心,患者在治疗后可获得长期生存[7]。术后给患者手术部位进行相应的治疗训练,也利于患者直肠功能的恢复。但是患者采取不同造口手术方式与术后训练对于疾病改善、肛门功能恢复以及癌症局部复发风险与并发症出现概率的影响并不相同。

本研究表明采取末端回肠造口术比横结肠造口术更有利于促进患者术后机体恢复,减少住院时间。分析原因,回肠属于小肠,横结肠属于大肠,由于小肠蠕动恢复时间比大肠短,肠蠕动恢复就越快,缩短了禁食时间,有助于疾病恢复,从而缩短住院时间。在行肠造口术时,横结肠较为粗大,肠腔内存有大量粪便,很难将其从腹壁取出,导致横结肠造口相对困难[8]。末端回肠造口术由于自身解剖结构与位置,手术操作较为便利,又加上其切口小于横结肠造口术切口,能够减轻患者疼痛。与前人研究结果[9]相似,中低位直肠癌患者应用末端回肠造口术有助于术后早期康复。本研究结果显示,直肠癌患者采取末端回肠造口术联合术后盆底生物反馈治疗能更有效促进低位直肠癌患者肛门功能恢复,改善患者预后状况。分析原因,由以上研究结果可知,末端回肠造口术后功能恢复较快,术后排便相对顺畅,便秘评分就较低。术后采取生物机电反馈后,患者异常肌电信息会进行处理,在患者进行生理的肌电治疗给予提醒与纠正,使患者能够意识进行机体生理活动[10]。盆底肌肉重复训练使得盆底肌肉增强,抗腹压能力提高,有利于控制排便[11]。故两者联合治疗可改善低位直肠癌患者术后肛门直肠功能。有研究指出,预防性造口术中选择末端回肠造口术最佳,原因是远端造口处于开放状态,在还纳术前有时间准备肠道,降低吻合口感染风险,小肠本身血运充足,能够承担吻合口血供,促进愈合,防止吻合口瘘发生,在还纳手术时不会进入腹腔,避免肠梗阻发生[12]。因此直肠癌患者选择末端回肠造口术可减少异常状况的发生。

综上所述,低位直肠癌腹腔镜保肛手术采取末端回肠造口术联合术后盆底生物反馈治疗的效果较好,与横结肠造口术相比,更有助于术后患者机体恢复、肛门功能恢复及预后恢复,且并发症少。