新工科背景下以能力培养为导向的课程教学改革研究

——以电机学课程为例

2023-11-09张叶贵李光明

张叶贵,李光明,吉 畅

(六盘水师范学院 物理与电气工程学院,553004,贵州六盘水)

“电机学”是电气工程及其自动化专业的一门重要的专业基础课,是支撑本专业后续在“电机运行、电机控制、电机与电器”三个专业方向上多门专业课学习的理论基础,在培养学生综合分析与解决电气工程复杂问题的能力上具有重要的地位,对支撑电气工程专业学生在未来就业领域中持续发展或继续学业深造都具有无可替代的基础作用。此外,电机在国民生活中也是不可或缺的一部分,电力系统的发、输、配、变、用各个环节都与电机息息相关,其重要性不言而喻。自2017年以来,教育部大力推进“新工科”“工程教育认证”和“卓越工程师培养计划”等本科教学改革工程,旨在培养实践能力强、创新能力强、综合素质强的复合型新工科人才[1]。“电机学”是电气专业的核心课,在六盘水师范学院电气工程及其自动化专业培养面向电力系统、电气装备等领域的专业型、应用型高级工程技术人才的课程体系中,起着承上启下的作用,是后续学习电力系统分析、电气控制与PLC 技术、工程供电技术等课程的前置课程。“电机学”本身理论性强、涉及知识面广、与工程实际联系紧密、内容知识难点较多且复杂抽象[2],这对学生掌握电机的基本理论知识和分析并解决电机在运行和控制中出现的复杂问题带来极大的挑战。

本文以学生能力培养为导向对“电机学”进行教学改革,通过线上线下混合式教学方法,即线上电机运行原理动画演示、电机虚拟拆装,线下理论讲解,旨在强化学生对理论知识点的理解与掌握;结合“新能源与智能配电网动态模拟实验室、电工电子实验室”进行“理论+实践”教学,旨在解决学生学习过程中对知识的理解性困难及教学过程中电机运行原理展示困难等问题;教学过程中,引导学生对电机在运行与控制中存在的相关技术问题进行研究,旨在激发学生学习兴趣、培养学生创新精神。此外,为更好地提高学生的积极性与参与度,强化学生的自主学习能力,科学评价学生学习效果,探索多元化考核方式,对学生的“知识、能力、态度”进行多维度的考核。

1 电机学模块化教学体系的构建

“电机学”教学内容可总体概括为:电机基础理论知识、变压器、异步电机、同步电机、直流电机五大类内容[3]。其每一部分又可分为电机的物理结构与运行原理两个模块,虽然不同电机的物理结构不同,但其运行原理都是围绕电磁力定理与电磁感应定理,从而实现机电能量的相互转换[4]。此过程中的教学难点是建立不同电机运行的数学模型、等效电路、基本方程及相量图。教学过程中需依据所建立的电机数学模型对电机运行过程进行分析,其中难以理解的部分是电枢通以电流如何建立磁通,磁通交变是如何感应电势,如何保证磁通呈现正弦波的变换,或是如何保证最终产生的感应电势呈现正弦交变的波性。学生在学习过程中需要通过想象构建电机在运行过程中磁力线的分布,探讨感应电势与磁通存在什么样的关系,以及感应电势中的谐波消除方法。

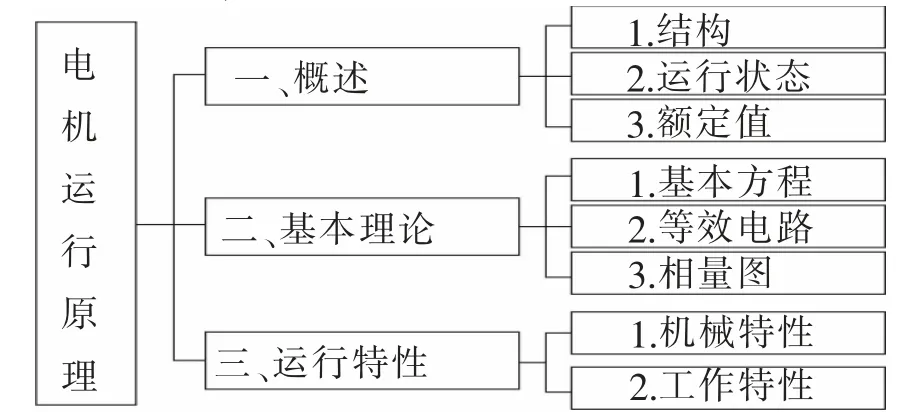

针对电机学教学过程中存在的难题,对电机学教学方式进行模块式划分。电机学的教学是对电机实物的运行原理进行详细分析概述,所以电机的教学可整体划分为电机的物理结构与运行原理两个部分。因此,在学习电机运行原理之前应对其结构有整体认知,如异步电机运行原理分析中,学生可提前对异步电机进行拆解观察,提升学生对电机学习的兴趣。通过线上电机运行原理动画演示,解决学生在观察学习电机运行原理过程中,对磁通分布情况难以理解的问题。建立学生对电机的结构认知后则是电机的理论教学部分。电机学的学习过程中大部分知识都可互通,其知识体系结构大体一致,可基本概括为如图1 所示的内容结构。

图1 电机理论知识体系

电机学理论学习的一大特点是知识的串联性,学生大脑中往往缺乏知识的整体架构。因此,在教学过程中帮助学生将知识融会贯通极为重要,通过模块化教学对各部分知识存在的差异进行重点概述。如变压器结构与异步电机结构的差异,变压器相比较于异步电机而言,两者都有磁到电、电到磁的过程,不同的是异步电机存在旋转部件,电枢绕组所建立的磁通也是旋转的,异步电机运行原理分析相比较于变压器而言存在一定的难度。但通过最终建立的等效电路来看又存在一定的相似性,不同的地方在于变压器的二次侧归算至一次侧时只需要将匝数进行归算即可,而异步电机不仅因匝数的不同需要归算,还有因频率的不同、相数的不同及绕组因数的不同需要归算。在学习过程中应兼顾各章节所学知识并将其串联,对知识差异的部分进行重点讲述,以达到学生将电机学理论知识融会贯通的目的。

2 多元化教学模式的实施

2.1 线上线下混合式教学

电机学作为电气专业一门晦涩难懂的课程,教学手段与教学方法尤为重要。首先,在实际教学过程中,若采用单一的纯理论教学模式,学生的学习兴趣与学习热情会大打折扣。在教学过程中应多结合实际生活,如深槽和双笼感应电机的教学章节中,其原理是电磁场中的集肤效应原理[6],该原理不仅仅应用于深槽和双笼电机的制造,在家用的多芯导线、电视天线、架空输电线路等产品中随处可见其应用场景。因此,在电机学教学过程中不可脱离实际生活来谈理论教学。其次,电机教学过程中,电到磁、磁到电的过程是交替往复存在的,如变压器的一次侧施加电压产生交变电流,交变的电流产生变化的磁通进而在一、二次侧产生感应电势,在二次侧电路闭合的情况下二次侧也会产生交变电流,又进一步打破原有平衡。上述电磁变化过程是较难想象与难以理解的,此时通过线上动画视频演示,结合线下实物展示与理论教学,将进一步提升学生对知识的理解程度及联系实际的能力。因此教学过程中应采用线上线下教学模式、结合实验教学的多元化教学模式,在提升学生学习兴趣的同时,也进一步提升了学生对理论知识的掌握程度。

2.2 “理论+实践”混合教学

在电机学课程教学过程中,实验教学旨在使学生理解理论知识的同时,提升其学习动手能力及分析解决问题的能力,理论教学与实验教学相辅相成。以变压器章节和异步电机章节教学为例,在变压器运行过程中,假定变压器一次侧外加电压频率与匝数恒定的情况下,铁芯磁化曲线与外加电压呈现正比例关系,考虑到铁芯内部的磁饱和现象,其磁化曲线呈现出非线性状态。在教学过程中分别对两个班级采取两种不同的教学方式,其差异在于教学过程中是否安排实验教学环节。在变压器章节教学结束后进行线上检查,检测成绩以百分制计,两个班级成绩分布如图2 所示。

图2 习题作答结果对比

图2(a)为开展实验班级,总人数为47,总体平均分为84 分,60 分以下的人数为1。图2(b)为未开展实验班级,总体平均分为52 分,仅1 人测试成绩及格。同样对于异步电机而言,为了消除谐波电势而将电机制造为斜槽或者斜极的形式,以及为了提升异步电机的启动性能而制造深槽和双笼电机。理论教学过程加以实验教学的辅助,通过实验将理论知识中的原理得以呈现,通过观察实验现象达到加深理论知识理解的目的。

2.3 电机学研究思维拓展

以异步电机的运行特性为例,通过理论分析与实验建立异步电机的等效电路,如图3 所示。

图3 异步电机等效电路

通过对异步电机等效电路图的建立,将异步电机从电磁分析转换为纯电路分析,由此推导出电磁转矩方程为:

式中:Te为异步电机的电磁转矩;m1为相数;Ωs为旋转磁场机械角速度;r1、r2′分别为定子与转子绕组;x1、x2′分别为定子与转子漏抗;s 表示转差率。

在保证异步电机外加电压不变的情况下,则异步电机的电磁转矩表现为转差率函数,由电机学理论知识分析得出了异步电机的最大转矩与转子电阻大小无关,出现最大转矩时的转差率与转子电阻大小有关,由此可通过转子串电阻的方式来提高电机的启动性能。根据上述分析结果,在电机生产制造过程中,可将电机的转子改造成深槽或双笼,以达到改善电机启动性能的目的。同时学生通过这一探究,提高了探索学习新知识的兴趣。由电机的结构及运行特性建立起电机的等效电路图,根据电路图所建立的电机方程式分析电机运行性能、参数对电机性能指标的影响,由原理分析带动电机理论知识研究,将研究结论反馈电机生产制造,培养学生理论紧密联系实际的意识。

3 课程教学考核与评价

3.1 课程教学考核

通过考核衡量学生课程学习的效果,科学的考核方法和评价手段是保证教学质量的重要因素。以往电机学的考核中理论知识成绩与平时成绩占比分别为70%和30%左右,过于强调理论知识的重要性而轻实践。在实际教学过程中发现,学生过于偏重理论考核,学习也由最开始的主动接受到之后的被动学习,背离了学习应该以兴趣为导向的初衷而变成了以考核目标为导向。因此,为帮助学生“拨乱反正”,对现有课程体系考核方式进行改革,采取过程性考核与最终性考核相结合的考核方式。将过程性考核成绩的权重提高至50%,丰富过程性考核内容,突出考查学生分析、解决问题的能力及动手能力。过程评价重视学生整个学习过程中的表现,一是利用学习通网络平台提前布置学生预习理论知识,参与讨论、测试、作业、扩展学习、思维导图等并对完成情况进行持续跟踪,形成动态实时考核数据(占30%);二是对挑战性实验部分(占20%)采取过程跟踪评价,明确实验课教学、现场操作、实验报告及平时学习状态考核标准,重在对现场操作的考核。制定详细的评价标准确定过程性评价结果,完善教学方法和考核办法。总结性评价(占50%)通过期末考试考量学生实质性“学习产出”,全面了解学生是否掌握电机学知识,并具备对知识综合运用的能力。基于过程性和总结性评价进行课程总成绩目标达成度的分析,不断进行课程改进。实施以“知识+能力+态度”的多维度考核标准,构建以能力培养为目标的科学评价体系,提高学生学习的积极性和参与度,以学生为中心,让学生由被动接受教学到主动学习,强化学生自主学习能力的培养。

3.2 课程目标达成评价

电机学课程涵盖的知识有变压器、异步电机、同步电机、直流电机四大内容,为了评价学生对课程知识体系的掌握程度,采用“知识目标达成度”与“课程总达成度”来衡量班级学生对知识理解与掌握程度。课程目标达成评价方法如下:

式中:ACH、GP 分别为课程总目标达成度和总分(满分);ACHi、ri、GPi分别为课程第i 个知识目标的达成度、占比、总分(满分);GPAij、rij分别为课程第i 个知识目标对应第j 种评定方式的平均成绩和占比。

课程知识目标m 的取值由课程知识体系决定,如电机学课程中共计4 个知识目标,则m 的取值为4;n与m 的取值方式相同。由上述课程目标的计算公式,对电机学课程的达成度进行计算与评价。

4 结语

以能力为导向的电机学教学改革,旨在使学生在理解与掌握理论知识的基础上,结合实验教学及联系实际,提升分析解决实际问题的能力。通过构建模块化教学,帮助学生对电机学的总体知识内容进行整理归纳,在教学过程中将实验教学与理论教学相结合,使理论教学与实际紧密联系,教学结果表明该方式能够很大程度地提升学生对理论知识的理解。此外,对现有课程教学考核方式进行改革,构建以能力为目标的科学考核体系,使学生由原来的被动接受教学转变为主动学习。以能力为导向的电机学多元化教学改革对学生学习兴趣及能力的提升具有明显的作用,值得在理论知识与实际联系较为紧密的专业课程中推广。