支架理论在博物馆探究式教育中的应用

2023-11-08孙旭捷杜媛

孙旭捷?杜媛

摘 要:博物馆具有天然的情境优势,因此,在情境中建构知识的探究式教育被广泛运用于博物馆儿童教育活动中。但在实践过程中,部分教育者仅注重探究形式,忽略了活动对象的分析、活动目标的定位以及活动内容的合理设计,缺乏科学的教学方法,致使活动效果不佳,教育功能未能有效发挥。为破解以上难题,在深入研究探究式教育、支架理论的内涵及二者逻辑关系的基础上,以“我是桥梁工程师”活动为研究对象,通过活动改进前后的对比,详细论述并检验物质、技术及心理支架在博物馆探究式教育活动中的实际应用,以期对博物馆教育者高质量开展探究式教育有所启示。

关键词:博物馆教育;支架理论;探究式教育

中图分类号:G623.6文献标识码:A文章编号:1004-8502(2023)05-0064-12

作者简介:孙旭捷,中国铁道博物馆馆员,研究方向为博物馆教育;杜媛,中国铁道博物馆馆员,研究方向为博物馆教育。

近年来,我国博物馆事业蓬勃发展,博物馆教育成为国家与社会大众共同关注的话题。随着国家教育理念的不断发展,博物馆教育理念也在悄然发生改变,其研究对象逐渐由以物为中心转变为以人为中心。教育工作者们开始运用更为开放的教育理念,不断探索更为积极的教育模式,策划开展更加有趣、有效的教育活动。

儿童是博物馆的重要参观群体,也是博物馆教育的主要受众之一,如何更好地激发儿童对博物馆的兴趣,调动他们的主动性和积极性是博物馆教育的重要研究课题之一。博物馆儿童教育应该在遵循儿童认知发展规律的基础上开展,教育工作者需要了解儿童的心理与行为特征,采用适合儿童的教育方式,开展行之有效的教育活动,从而促进博物馆教育功能的发挥,实现博物馆的教育价值。本文以中国铁道博物馆开展的“我是桥梁工程师”活动为研究对象,通过案例分析探讨支架理论在博物馆探究式教育活动中的作用。

一、支架理论与探究式教育

(一)支架理论概述

心理学家大卫?伍德(David Wood)于1976年从心理学角度提出了支架(scaffolding)这个概念[1]。杰罗姆?布鲁纳(Jerome Bruner)在1978年将支架定义为:为儿童建立(帮助)的情境,使他们能够容易并且成功地进入(学习状态),当他们熟练掌握(所学的知识)时,再将所提供的帮助撤销[1]。布鲁纳将学习者指向儿童,提出支架是指有经验的他人在帮助儿童实现从现实水平向潜在水平发展时的角色[2]。如今,支架的概念已经不再局限于提供帮助的“角色”,而是逐渐扩展到“角色”所使用的方法、策略,以及借助的资源、工具等等。

经过研究与发展,支架理论被广泛應用于教学实践中,由此衍生出“支架式教学”。支架式教学主张将概念框架、学习支架融入适当情境中,引导学习者展开协作学习,坚持以学生为中心、以情境为基础、以协作学习为关键、以完成意义建构为目的的原则[3]。从功能角度,学习支架可划分为资源型、情境型、策略型、交流型和评价型五种类型[4]。资源型支架侧重于物质属性,它通常指为学习所提供的资源。资源可以是文物、展品、展览等狭义上的物质,也可以是辅助学习的教具甚至数字资源等广义上的物质。情境型与策略型支架则侧重于技术属性。技术是指教育者为了提升教育质量所使用的策略与方法。例如,在活动中设置特定情境,使学习者感受到角色的“代入感”;再如设计游戏环节增加活动的趣味性等。交流型与评价型支架侧重于心理属性。教育者对儿童的形成性反馈、正向评价以及儿童之间的相互交流与合作,都有利于儿童心理上的放松,从而提升他们的参与感与完成度。普利斯里(Pressly)基于支架的适用性指出,学习支架要有针对性,要根据学习者的需求来提供,而不同的学习者由于情况各异,会得到不同类型的学习支架[5]。例如,教育者根据学习者的认知水平或者学习内容与结构,选择适宜的支架,从而在教学中起到积极的作用。

支架理论不仅适用于传统学校教育,博物馆也可以应用支架理论,结合自身的教育资源优势,开展高质量教育活动,帮助学习者形成良好的认知结构,构建新的思维方式,掌握解决问题的方法。

(二)探究式教育的内涵解读

美国《新一代科学教育标准》将“探究”界定为一种多层面的活动,包括观察,提出问题,通过查阅文献等信息资源了解现有研究成果,制订调研计划,用工具收集分析与解释数据,得出结论,解答疑问,交流合作[6]。实际上,无论是科学发现、技术发明还是工程设计,“现象/任务/问题→判断/假说/设计→验证→发现/结论/实施方案”的过程都是科学探究的过程[7]。对科学探究的过程进行模拟、解析与概括就形成了探究式学习模式,这是一种“提出问题—做出假设—验证—得出结论—迁移应用”的认知模型,将这种模式运用于教育当中,便形成了探究式教学。探究式教学并不是指一种具体的教学方法,而是指教师在理解“科学探究”基本精神的基础上,在自由创设的、有结构的、能促进学生认知与情感发展的教学情境中,让学生自己动手、动脑,主动获取科学知识和发展探究能力的一种教学模式[8]。探究式教学实质上是一种方法论,其目的是让学习者学会自发地使用探究式思维,思考与解决问题。通俗地讲,探究式教学更多体现在活动的设计层面,强调活动要有“提出问题—做出假设—验证—得出结论—迁移应用”的环节。

支架理论与探究式教学的底层逻辑都是建构主义,即教学不是教师在“传递”知识,而是学习者通过教育者提供的“支架”进行探究,进行知识的建构[8]。支架式教学提供策略与方式,探究式教学给出教育的模式与过程,将二者恰当地融汇于博物馆教育活动中,才能真正发挥探究式教育的功能。博物馆具有不可替代的原真性展品,以及经过科学设计的展览陈列,所以博物馆的展厅本身就是独特的时空情境,非常适合探究式教学的展开[9]。探究式教学在博物馆教育活动中的应用也较为广泛,但在众多相关案例中,活动的策划者更注重探究的形式,却忽略了科学的教学方法,导致未能激发儿童的探索欲望与创造能力。本研究通过理论及案例分析,从教育者的视角对探究式教育活动的高质量开展进行路径探索。

二、支架理论在博物馆探究式教育中的应用策略

(一)博物馆探究式教育的支架类型

本文对上述五种常见的学习支架进行扩展与延伸,从物质属性、技术属性及心理属性对教育者在探究式活动中所需的支架进行分类与解释。其中,物质支架指博物馆提供的教育资源或者活动材料;技术支架指教育者使用的策略与方法;心理支架则是教育者对儿童行为的关注、反馈和评价,以及促使儿童相互交流与合作。

1.博物馆探究式教育的物质支架——展品与工具

展览本就是天然的探究实践环境,这为探究式学习提供了良好的环境条件,展览中的展品是博物馆教育独有的物质支架,也是博物馆开展探究式教育的天然优势。博物馆展品具备真实、立体、多元化等特征,文物集历史、文化、艺术于一身,是最好的探究与研究对象。教育者可以将展品作为触发思考与疑问的切入点,调动儿童通过看、听、嗅、触等感官去捕捉信息,建立起儿童与展品之间真实的交流。基于展品的探究式教育活动为儿童提供了通过“实践”和“探究”获得“直接经验”的平台[7]。工具是对展品与展览的补充与延展,包括实体教具以及图片、音频、视频等多媒体数字资源。

2.博物馆探究式教育的技术支架——情境、引导与游戏

技术支架包括情境教学、引导式教学、游戏等。20世纪80年代,经过24年的实践与创新,美国博物馆与教育专家莎伦·谢弗(Sharon Shaffer)从儿童的生理与心理特点出发,提出了博物馆儿童教育模式,即感知与参与、游戏与探索、回答式交互[10]。其理念与技术支架的相关内容不谋而合。感知与参与倾向于情境教学,根据活动主题引入或创设将情感活动与认知活动结合起来的情境[11],将儿童带入到角色感知之中,使他们站在特定的角度主动参与和思考。引导式教学强调教育者有目的、有导向地通过开放性的问题,鼓励儿童的发散性思维和创意想法。当儿童的认知水平较高时,引导还会发生交互,“教”与“学”双方轮流承担主导对话,共享知识,产生新的问题。引导式教学支架使教育者从教授者、灌输者转变为引导者与支持者,儿童由被动学习者转变为主动建构者[12]。教育者应该珍视儿童的每一个问题,回答就是提供支架的过程,有利于儿童专注力、应变能力、发散思维、反思能力及创造力的培养。游戏强调探索、发现、想象、创造,促使儿童实现认知水平和社交技能的提升。

3.博物馆探究式教育的心理支架——合作、反馈

物质支架与技术支架更偏向于提升儿童的认知水平与技能,心理支架则更关注儿童在活动中的参与权。儿童参与权是指儿童参与的事务足以使儿童能够全神贯注地参与到事务中,并且持续从事此事务[2]。保障儿童参与权,除了选择适宜的主题,提供合理的心理支架也能达到很好的效果。心理支架包括合作与反馈。在美国心理学会(American Psychological Association)总结的与儿童教育和课堂实践有关的最重要的20个心理学原则中,有两个原则与合作、反馈有关,即“人际关系和交往对教学过程和儿童的社会情感发展都至关重要”“清晰的、解释性的和及时的反馈对儿童的学习至关重要”[13]。儿童间的正向合作与交流能够帮助他们缓解陌生环境带来的紧张与局促,也可以在交流合作的过程中促进同伴教学,促使儿童发挥主观能动性去帮助同伴。

(二)支架的应用场景与策略

理想的博物馆探究式教育活动,要根据不同类型学习支架的特征、作用,将其合理应用到探究式教育活动的各个环节当中。首先,技术支架中的情境教学与物质支架适用于探究活动中的了解背景与提出问题环节。在儿童走进博物馆的那一刻,展览与展品自然而然地将儿童代入到特定的情境之中。教育者可以根据活动主题巧妙地設计角色扮演情境,情境的渲染与角色的代入使儿童在最开始就产生角色的使命感,从而激发儿童对主题探索的兴趣。然后,将真实展品作为探究对象或者与探究问题相关联,循序渐进地对探究涉及的背景知识与问题进行铺垫,当需要深入探究复杂问题时,再使用多媒体资源等工具支架对问题进行补充与延伸,使儿童对探究问题的背景、内涵及原理形成清晰的认识,从而为后续环节奠定认知基础。

其次,心理支架中的合作与技术支架中的游戏,更适用于“做”的环节。探究式活动中的“做”主要包括假设、验证、得出结论及知识迁移环节。探究过程中,儿童之间的合作不同于教育者的引导或者教授,是一种平等、主动地探索未知的行为。合作并不一定能够得到正确的结果或者产生完美的作品,却是儿童主动思考与协作的过程,教育者应该清醒地认识到,探索的过程比结果正确与否更重要。教育者可以在指导儿童假设、验证、得出结论的过程中弱化权威角色与标准答案,激发儿童的主动性及其在学习活动中的合作性[14]。游戏适用于知识迁移环节,相比以理论与知识为基础的假设、验证与结论环节,迁移环节更多涉及知识的应用,更加灵活并具有趣味性。因此,游戏与迁移环节相得益彰,在此环节加入游戏设计能够有效增强知识迁移的效果。活动中,教育者可以为儿童提供一些低结构材料,将建构和解构思路运用到游戏当中,培养儿童的创造力与想象力。

最后,技术支架中的引导教学与心理支架中的反馈是探究中使用最为频繁的支架,它们贯穿于活动始末。引导更倾向于通过开放性的问题去激发儿童的探索欲望。教育者应该根据活动的内容提前规划好引导环节,包括用什么引导问题、问题设置在哪里、该如何清晰表达及如何规划引导逻辑等。当大多数儿童的思维能够跟着教育者的引导流动,甚至还能交流互动,产生新的问题,引导的目的就达成了。反馈通常与问题引导同时进行。形成性反馈是指在教学过程中通过反馈信息的交流来改进“教”与“学”双方的行为与认知[15]。反馈不仅包括针对活动过程的指导与对学习动机的激励,也包括对儿童行为与情绪的细致体察与关心。近距离、敏锐地关注儿童,对儿童的行为与反应给予及时反馈;尝试从儿童视角理解他们的观点和结论,而不是仓促地干预。此外,教育者还需要关注儿童对活动信息、知识内容的理解情况,是否对活动环节或者教育者有消极情绪等。对于出现的问题,教育者要给予及时、准确的反馈,确保问题得到妥当处理,再开展下一环节。

三、支架理论在博物馆探究式教育的应用案例分析

“我是桥梁工程师”教育活动是中国铁道博物馆专门为低学龄段儿童打造的探究式教育实践活动。活动前期,活动方案的设计不够成熟,加之盲目实施,导致效果不佳。活动后期,深层次分析了儿童在活动中的表现以及活动存在的问题,提出改进措施,主要对活动目标、活动内容、活动流程、教学方法进行补充与丰富,将不同类型的学习支架合理应用于探究活动的全过程,进而实现了活动质量的提升。

(一)前期活动方案

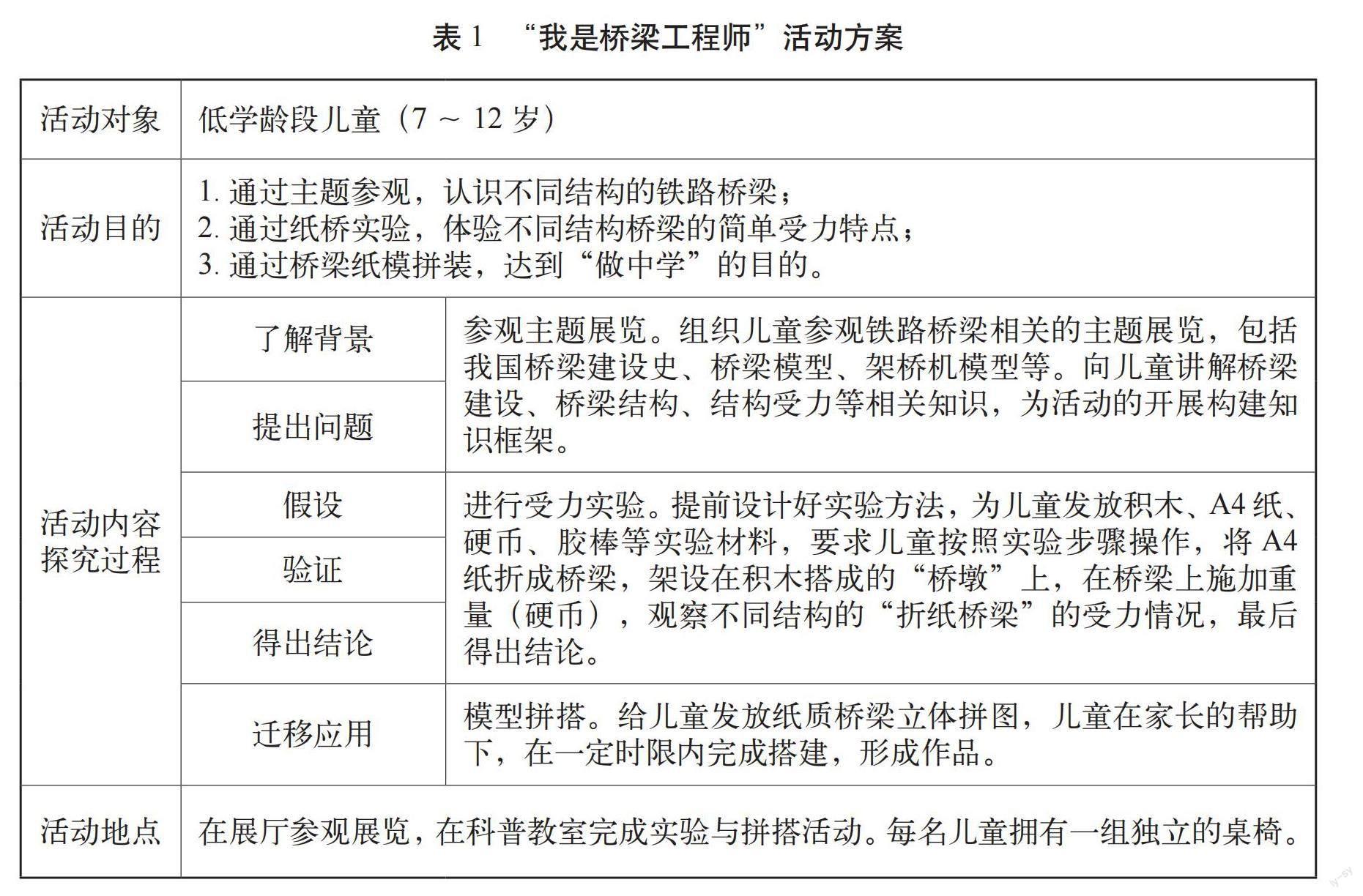

前期设计的活动策划方案见表1。

(二)活动实施过程中存在的问题

上述活动方案实施后,既未达到预期效果,也未实现活动目的。活动过程中主要存在以下问题:一是在了解背景、提出问题环节,关于展览及展品的讲解没有经过“儿童化”处理,内容含有大量专业名词与复杂的逻辑关系,过于枯燥,儿童听不懂或不爱听,以致对活动主题的背景知识一知半解;二是在实验环节,儿童能够按照指令完成实验,但是很少有儿童能够独立完成假设、验证、得出结论,大多数儿童处于机械动手,无法主动思考的状态;三是在知识迁移环节,纸质桥梁立体拼图的搭建需要对图纸进行解读,搭建过程需要一定的手指灵活度,多数儿童无法胜任,不能长时间专注于搭建,于是寻求家长的帮助,甚至将搭建全权交给家长完成,自己没有参与其中;四是在活动过程中,儿童一直以家庭为单位进行活动,几乎没有与同龄人有过交流与合作。

(三)问题归因分析

针对活动中存在的问题,从研究主体和儿童认知发展理论的角度切入,透过表象问题挖掘出背后的深层次原因,将问题归因为对活动对象的分析不足、活动目的单一、活动内容设计单薄、教学方法机械简单等方面。

1.对活动对象的分析不足

此活动策划前期,策划者并没有对学习者的认知能力及特征进行深入分析,因此,策划的活动内容与儿童实际能力无法匹配。根据让·皮亚杰(Jean Piaget)的认知发展阶段理论,7~12岁的低学龄儿童处于具体运算阶段,不仅基于外表认识事物性质,更基于表象来认识事物的根本属性,其逻辑思维、逆向思维能力逐渐形成[16],注意力与记忆力有了很大的提高。他们逐渐脱离自我中心状态,能够理解别人的想法与自己不同,有换位思考的能力,能够更有效地与同伴和成人沟通,乐于与他人合作,形成早期的人际关系[17]。尽管认知水平和思维能力较前运算阶段的儿童有所进步,但是在综合支配等能力方面还需要进一步锻炼。对于陌生概念的理解,具体运算阶段的儿童不像形式运算阶段的儿童或成人那样灵敏。这是因为随着年龄的增长,认知水平的提高会推动推理演绎的能力不断提高,所以即使是陌生的概念,处于形式运算阶段的儿童也能结合认知,通过联想与演绎对概念施以判定。但是,大多数处于具体运算阶段的儿童,还不具备更高阶的认知水平与推理演绎能力。面对认知盲区,他们往往无法理解,甚至失去兴趣。例如,在了解背景、提出问题环节中,教育者为儿童讲解桥梁支座时讲到,“支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件,它能将桥梁上部结构承受的荷载和变形可靠地传递给桥梁下部结构”。这样的讲解将支座的概念和作用表述得十分清晰,但是并没有考虑到儿童的认知水平和推理演绎能力还不足以令他理解该含义。因此,了解儿童认知水平与思维能力是基础,在此基础上的策划才是有意义的。

2.活动目的单一

探究式教育活动的目的包括培养儿童的科学态度与科学精神,掌握科学研究与探索的方法,提高探究能力与创新能力,甚至包括儿童的社会情感的培养与社交能力的提升。但是,此活动的主要目的是教会儿童认识不同结构的桥梁,感受其受力原理与特征。如果仅仅将活动目的定位于提高兒童认知水平,那么其他类型的教育活动也可以实现,而且简便易行,效率更高。为什么要设计复杂的活动环节,拓展丰富的活动内容,选择严谨的科学方法呢?因为探究式教育活动的目的是多元的,是以提升儿童科学素养为首要任务的。在态度层面,活动目的应考虑参与活动的儿童是否对活动主题以及随之延伸的知识面感兴趣,产生探索的欲望,是否有意识地进行批判性思考,主动考虑不同的、有冲突的实证。在认知层面,儿童对活动主题所涉及的知识是否了解、掌握。在方法层面,活动目的应考虑儿童是否能够以探究的思维模式与严谨的实验方法对主题进行探索,并且延伸到活动以外的其他领域。在能力层面,活动目的应考虑儿童的思维能力与社交能力能否通过参与活动有所提升。

3.活动内容设计单薄

活动内容设计包括活动主题、活动模式、活动过程、活动教具等与活动开展相关的内容。从活动主题来看,桥梁对于低学龄儿童来说是一个既熟悉又陌生的概念,因为桥梁是儿童日常生活中常见的事物,策划者就默认儿童对桥梁概念具有较高的认知水平,进而忽略对相关概念的补充解释、对原理的动态演示以及具体应用的例举,导致儿童理解受限,挫败了儿童探索的欲望,致使提升认知的效果不佳。从活动模式来看,该活动运用了探究式教学,尝试通过完成“提出问题—做出假设—验证—得出结论—迁移应用”的认知闭环,向儿童呈现多种桥梁结构及其受力特点与规律。其出发点与思路值得肯定,可惜具体实施过于简单。从活动过程来看,探究式教学的核心是“做中学”,此活动涉及的实践主要是实验与拼装。针对儿童的实验设计不应以单纯得出结论为目的,应该融入科学探究的思想与方法,教会儿童运用探究的思维与方法去探索未知世界。然而,实验环节没有体现任何科学方法的运用。教育者未能向儿童提供有效观察、测量与记录的科学指导。而且实验并没有秉持开放的观念进行,过分强调得出正确的实验结果,干预太多,尝试太少。这种以目标为导向的实验活动禁锢了儿童的思想与行动,对于好奇心与批判性思维的培养没有起到正向作用,导致活动没有达到探究的目的。从活动教具来看,在拼装环节,策划者选用的活动教具没有服务于探究式教育的知识迁移目的。知识迁移是将所学知识运用到实际案例的过程,以此达到学以致用的目的。但是纸质拼装模型过于呆板,导致此活动的迁移环节缺乏特定应用情境的渲染,儿童无法将新的认知运用到手工活动中,未能发挥知识迁移的作用。

4.教学方法机械简单

该活动方案中没有体现教学方法的多元选择,教育者仅仅采用灌输式讲解展览图片与实物的方法进行专业知识背景的铺垫,在其他活动环节也未体现任何教学技巧。除了在了解背景环节生硬地使用了物质支架以外,没有运用技术支架与心理支架。教育者缺乏对儿童的引导,没有与儿童的互动,活动过程平铺直叙;未设置任何提问与交流互动环节,无法吸引儿童的注意力;没有提供任何同龄人交流合作的协助策略,更谈不上社交情感的培养与社交能力的提升。实际上,教学方法是教育活动中至关重要的因素。优秀的活动内容若没有好的方法去呈现,最终也不能达到良好的效果。教育者应该将学习支架贯穿于活动的始末,构建活动环节与支架之间的关系,将不同的支架运用于合适的环节中,从而体现教育者在过程中发挥的价值,提升活动的效果。

(四)活动升级

为改进活动,教育者基于对活动对象的认知特点与思维能力的分析,重新定位活动目的,并根据探究式活动的特点,丰富活动内容,改进教学方法,从细节入手,对活动方案进行全面升级,为儿童量身打造生动亲切、妙趣横生的探究式教育活动。

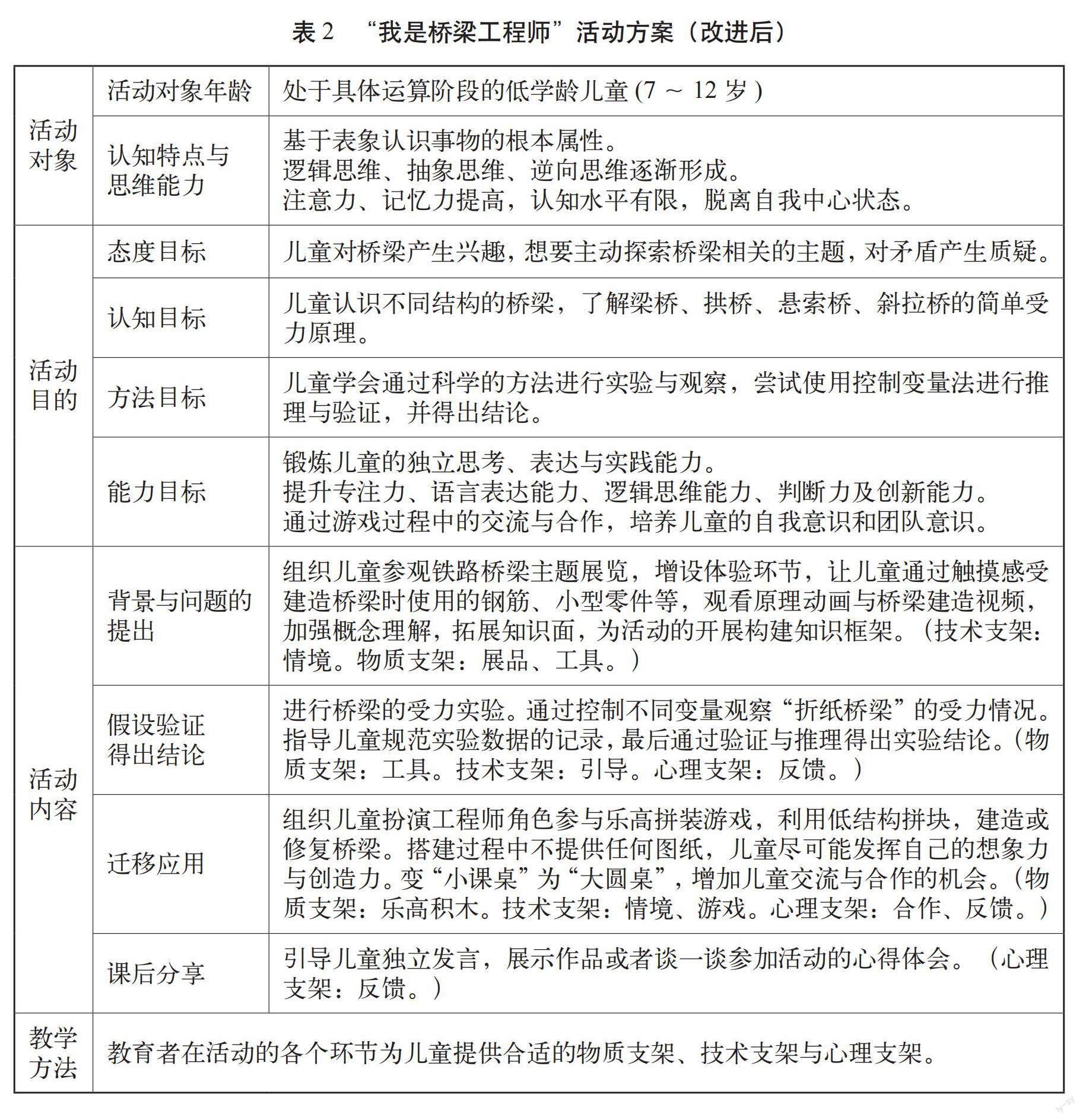

1.设定多元活动目标

调整后的活动目的不再仅聚焦于提升儿童主题认知水平,而是包括了态度情感、认知水平、探究方法、思维能力四个方面的全面提升(见表2)。活动的目标包括:使儿童对桥梁产生兴趣,并对矛盾产生质疑的态度目标;使儿童认识各结构桥梁并且了解简单原理的认知目标;通过科学实验掌握科学探究方法的方法目标;完成活动任务后所实现的能力提升目标。为了实现活动的多元目标,需要从充实活动内容、改进教学方法等方面入手。

2.充实丰富活动内容

在主題背景与问题的提出环节中增设真实体验环节与辅助解释环节,实现专业词汇的“儿童化”转换。在确保安全的前提下,让儿童近距离观察、触摸桥梁建造中使用的钢筋、混凝土、零部件等真实物品,充分调动触觉感受物品的尺寸、材质特征。还需要利用多媒体或动态模型的辅助,将真实的展品与动态模型、演示动画相结合,将晦涩难懂的概念或原理立体化、动态化,以增添针对该阶段儿童的补充解释。在假设、验证、得出结论(科学实验)环节增设控制变量与实验记录环节,分别记录普通梁桥、拱桥和瓦楞桥能够承载的重量并进行比较,鼓励儿童控制桥梁的长度、宽度、厚度、弧度等变量进行加载实验,并得出结论。迁移应用环节中,仍旧采取游戏策略巩固知新,但是用灵活多变的低结构乐高积木自由拼搭替换了原本僵化死板的制式桥梁拼装。与拼装纸质模型相比,儿童在操作低结构材料时会更加独立,搭建出的桥梁作品形状各异,各具特色,更具创造力。最后,新增课后分享环节,请儿童向同伴、家长、教育者展示自己的作品,分享参加活动的感受。儿童在此过程中再次强化了活动所学,锻炼了语言表达能力,增进了同伴间的友谊。

3.改进优化教学方法

活动的改进除设定多元目标、充实内容外,更应该体现在教育者在活动中发挥的作用上。没有合理的教学方法,目标与内容的改进都是徒劳。将上述教学支架合理运用于活动各环节,改进优化教学方法。教育者在活动开场设置“桥梁工程建设”情境,使儿童代入“桥梁工程师”的角色之中,以工程师的使命感与责任感激发参与活动的热情。在了解背景、提出问题环节,引导是行之有效的方法之一,教育者可以使用诸如“生活中都见过什么样的桥?”“这些桥起什么作用?”“有什么形状的桥?”等开放性问题激发儿童的兴趣。待儿童的兴趣被充分激发后,再进行桥梁知识的介绍与解释。在假设、验证与结论环节,教育者提前设计实验记录单作为工具支架,并且分三步引导儿童进行实验:首先,用通俗易懂的语言向儿童介绍实验目的、实验材料及实验方法;其次,对实验步骤进行细致拆解,并为儿童展示完整的操作细节,引导儿童记录实验数据,分析数据,进而验证并获得结论;最后,及时帮助儿童解决实验中出现的意外情况,鼓励儿童表达实验结果,并引导儿童应用实验结果进行验证。在引导或者与儿童交流的过程中应该遵循紧扣主题、主次分明、循序渐进的原则。

知识迁移是整个活动中最轻松、有趣的环节,教育者应当注重在游戏中为儿童提供合作的环境,创造合作的机会。可以用“圆桌互动”取代“各自为政”,将课桌并在一起,用乐高积木为儿童创设简易的“城市桥梁建设现场”,“小工程师”们共同努力完成“桥梁建设工程”,最终建立起畅通的城市交通。在搭建过程中,教育者鼓励儿童进行合作,尽可能减少干预,必要时提供建议,维持秩序。

在活动实施的全过程,教育者要给予儿童积极且及时的反馈。当他们提问时,应当耐心聆听,根据提问或反应进行快速分析。在重点回答共性问题的同时,也不能忽略个性问题。延展与主题相关的问题,弱化与主题不相关的问题,做到尊重个体、把控全局。反馈也促进了教育者的反思,在每个环节即将结束时,通过儿童的状态作出判断,根据现状灵活调整下一阶段的活动内容或教学方法,避免机械地实施活动。在课后分享环节,教育者则可以根据儿童的表现进行最后一次反馈(评估),梳理问题,制订对策,补充方案,为更好地开展下一次活动奠定基础。

改进后的活动方案详见表2。

四、总结与展望

上述案例分析呈现了将支架理论应用于博物馆探究式活动的全过程。博物馆教育者策划与实施探究式教育活动,要分析活动对象认知能力与特征,设定活动的教育目标,并结合目标设置活动的环节、任务以及选择合适的教育方式与手段(支架)。根据皮亚杰的认知发展阶段理论,每个阶段的儿童都具有其所对应的认知特征与能力,博物馆教育者应该对这些能力与特征进行认真分析,根据儿童的阶段性特征设定多维度的教育目的,体现活动的多元价值。通过参加活动,儿童的各方面能力都得到提升,这样的活动也更彰显了国家素质教育改革的战略意义。

意义不能空谈,需要丰富的内容与有效的方法作为支持。在具体的策划与实施过程中,最大的难点便是探究式教育活动容易流于形式。相较于普通的活动,探究式教育活动的过程设计非常考验教育者,不能填鸭式地一股脑揭晓答案,也不能放任儿童无目的地探索,而是要循序渐进地提供支架,引导儿童通过思考与探索主动揭晓谜底。这个过程如果没有经过仔细推敲与打磨,就会和案例中的原活动一样,即便设计了探究形式,也失去了探究的意义。在上述案例的后续改进中,教育者在各环节提供合适的支架,通过增加对真实展品的触感体验和桥梁建设的情境创设吸引儿童的注意力,激发他们的探索欲望。教育者采用真实物品、动态模型及视频动画等素材,以该阶段儿童能够理解的方式将主题中出现的知识、概念、原理呈现出来,通过突出重点引导式提问,循序渐进地提高儿童对相关主题的认知能力。在知识迁移过程中,利用“工程师”角色的代入感与桥梁工程建造情境,鼓励儿童相互协作,运用低结构材料拼建桥梁,通过实践完成“间接经验”向“直接经验”的转化,同时体会沟通合作的重要性。目前,改进方案正在实施,后续将进一步开展配套效果评估,以检验效果。

物质支架、技术支架与心理支架的应用要求博物馆教育者不光要有专业知识储备,还要具备一定的儿童心理学与教育学素养,更要有强烈的责任心与使命感。博物馆要想深耕“教育田”,要在人才培养上下功夫,以提高教育者的综合素质为重要目标。未来,博物馆探究式教育模式将继续朝着发现主题、深挖内容、分析学段、形成体系、优化策略、设置多维目标的方向发展,帮助不同阶段的儿童实现各方面能力的提升。在整体提升博物馆探究式教育质量的基础上,后续将考虑如何提高教育活动实施的效率,从而使高质量的教育资源能够惠及更多儿童,以解决博物馆探究式教育的稀缺性问题。

【参考文献】

[1] LI LI Q. The “wrong love” between the zone of proximal development and scaffolding: An interview with Prof. James P. Lantolf [J]. Chinese Journal of Applied Linguistics,2022,45(02):140.

[2] 桑德拉·米斯特. 维果茨基导论[M].罗瑶,译.南京:南京师范大学出版社,2020:100.

[3] 何克抗. 建构主义的教学模式、教学方法与教学设计[J].北京师范大学学报(社会科学版),1997(05):75-76.

[4] 张瑾. STEM+教育中学习支架设计研究[J].现代教育技术,2017,27(10):100-105.

[5] 李雪莲. 小学创客教育中学习支架的设计与应用研究[D].海口:海南师范大学,2022:24.

[6] 李文晴. 博物馆探究式学习单引导孩子探究式学习的尝试——以上海科技馆智慧之光展区“哪个滚的快”展品为例[J].科普研究,2019,14(06):79-80.

[7] 朱幼文. 基于科学与工程实践的跨学科探究式学习——科技馆STEM教育相关重要概念的探讨[J].自然科学博物馆研究,2017,2(01):12-13.

[8] 丁邦平. 探究式科学教学:类型与特征[J].教育研究,2010,31(10):81.

[9] 白黎墦. 探究式教学法在博物馆教育中的运用与实践[C]//中国博物馆协会博物馆学专业委员会2021年“博物馆与多元学科的关系”学术研讨会论文集.北京:文物出版社,2022:276.

[10] 王瑞.儿童与儿童教育的概念探析[J].博物院,2019,3(03):73.

[11] 李吉林,田本娜,张定璋.李吉林小学语文“情境教学—情境教育”[M].济南:山东教育出版社, 2000: 13-14.

[12] 庞维国.自主学习:学与教的原理和策略[M].上海:华东师范大学出版社,2003:194.

[13] American Psychological Association. Top 20 Principles form Psychology for Prek-12 Teaching and learning[EB/OL].(2015-06-05).https://booksforpsychologyclass.weebly.com/blog/june-05th-2015.

[14] BEED P, HAWKINS E, ROLLER C. Moving learners toward independence: The power of scaffolded instruction[J].The Reading Teacher,1991,44(09):648-655.

[15] 林杰,邢俊.美国大学形成性教学反馈的方法[J].四川师范大学学报(社会科学版),2016,43(01):83-88.

[16] 皮亚杰.皮亚杰教育论著选[M].卢濬,译.北京:人民教育出版社,2015:127-139.

[17] 李辉.去自我中心化:个体心理发展的一般规律[J].北京师范大学学报,1992,37(02):102-103.

Application of Scaffold Theory in Museums Inquire-Based Education:

Exemplified with “Im a Bridge Engineer”Activity

SUN Xu-jie, DU Yuan

(China Railway Museum)

Abstract: Museum has a natural advantage in creating the scene for inquire-based education in the context of knowledge construction, and thus has been widely used in childrens education activities. However, in practice, some educators only pay attention to the form of inquiry-based education, ignoring the analysis of activity object, positioning the activity goal and reasonable design of activity contents, and the lack of scientific teaching methods, which has resulted in the poor effect of activities and insufficient educational function. To solve the above problems, this paper, on the basis of in-depth study of inquire-based education, scaffold theory and the logical relationship between the two, has done research on the “Im a bridge engineer” activity. Based on the comparison on the activity before and after improvement, the paper has a full discussion and a thorough examination on materials, technology and psychological scaffold in inquire-based education at museum, in a bid to give some enlightenment to the high-quality development of inquire-based education at museum.

Keywords: Museum Education; Scaffold Theory; Inquire-Based Education

(責任编辑:张欣蕾)