航空航天类机电系统设计及仿真课程实践式教学探索

2023-11-05付剑马浩林赵江澳李毓晨付永领

付剑 马浩林 赵江澳 李毓晨 付永领

摘 要:机电仿真技术在缩短研发周期、减少重复劳动方面有着巨大优势,近年来已成为复杂系统研发中的重要一环。针对目前传统机电类课程设计中重理论、轻实践的问题,该文提出一种以实践为核心,理论与实践相融合的教学方式,旨在培养学生的创新设计综合素质和解决工程实际问题的能力,顺应国家在该领域未来发展的人才需求。该文从理论教学与实践教学设计两方面进行阐述,并以实际系统为例,着重介绍多平台联合仿真实践的教学案例。上述教学方式,能够充分锻炼研究生的创新设计综合素质和解决工程实际问题的能力,并为后续机电类课程的教学设计提供经验。

关键词:机电系统;实践式教学;功率键合图;多学科;联合仿真

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2023)30-0032-06

Abstract: Electromechanical simulation technology has great advantages in shortening R&D cycle and reducing duplication of labor, which has become an important method in complex system development. Focusing on the problem of over-emphasizing theory and neglecting practice in traditional course design, a teaching method which takes practice as the core and integrates theory with practice is proposed. The aim is to cultivate students' comprehensive quality of innovative design and the ability to solve practical engineering problems, so as to meet the national demand for talents in the future development of this field. Two aspects of theoretical and practical teaching design are elaborated respectively. Taking the actual system as an example, the teaching case of multi-platform co-simulation practice is emphatically introduced. The above teaching methods can fully enhance comprehensive quality of innovative design and ability on solving practical engineering problems, which provides experience for teaching design of subsequent electromechanical courses.

Keywords: electromechanical system; practical teaching method; bond graph; multidisciplinary; co-simulation

近年来,随着计算机技术、控制技术与系统工程的发展,涉及多学科交叉的机电专业技术已在航空航天、机械、能源化工、车辆船舶、电子及生物等领域得到了广泛的应用。据统计,在航空航天领域,机电类产业的产值已占到总产值的20%~30%[1]。机电仿真技术能够实现对复杂系统的综合建模仿真、参数推演与分析评估,已成为系统设计研发中至关重要的一环。目前,欧美等国已将系统综合仿真纳入飞机的设计研发流程[2],波音、空客公司均对在飞机设计研发过程中要求对飞机综合机电系统进行模拟仿真,以缩短研发周期、减少重复劳动与物理实验费用。国内很多研发单位虽然已初步建立了仿真研发设计平台,将系统仿真纳入工程研发流程,但对飞机级的复杂大系统的综合仿真验证能力还与国外有较大差距,迫切需要机电领域的专业仿真技术人才。因此,为了弥补在该领域的人才缺口,在高校积极开设机电系统设计及仿真课程,培养航空航天背景下机电领域仿真技术人才,对提高我国系统级仿真验证能力,缩小与欧美等国家在相关领域的差距至关重要。

传统机电一体化类的设计课程大多以理论为重心,忽略了实际工程设计研发流程中样机产品研制前的仿真验证环节[3-4]。导致在课程设计方面缺乏仿真实践的锻炼,难以培养学生对机电系统的综合设计能力[5]。因此,本文针对目前传统机械大类的机电专业核心课程设计中重理论、轻实践的问题,依托北京航空航天大学面向研究生开设的机械工程专业的理论核心课程机电系统综合设计及仿真实践的教学经验和精品课程的建设构思,提出一种以理论为基础,虚拟仿真实践为主导,理论与实践相融合,线上与线下相结合的教学方式。旨在培养机电专业的高年级本科生、硕士和博士研究生在机电系统设计方面的实践能力,顺应国家在多学科交叉创新人才培养方面的需求。

一 机电系统设计及仿真课程介绍

北京航空航天大学机电系统综合设计及仿真实践课程,作为一门面向工科研究生开设的专业理论核心课,是机械工程、电子工程、控制工程、电气工程、计算机科学及信息技术协同组合为一体,多学科高度融合的新兴交叉学科课程。教学目标是使学生在掌握扎实的理论知识的基础上,掌握机电系统相关的建模仿真工具,培养学生面对实际工程技术问题时独立自主的实践能力,为研究生毕业后从事机电相关专业工作打下基础。由于机电领域的学科交叉特性,该课程需要涉及多门学生本科阶段已经学习过的課程知识,包括:自动控制理论、测试技术、流体传动有机电传动控制等,是一门运用多门学科知识,综合性较强的课程。

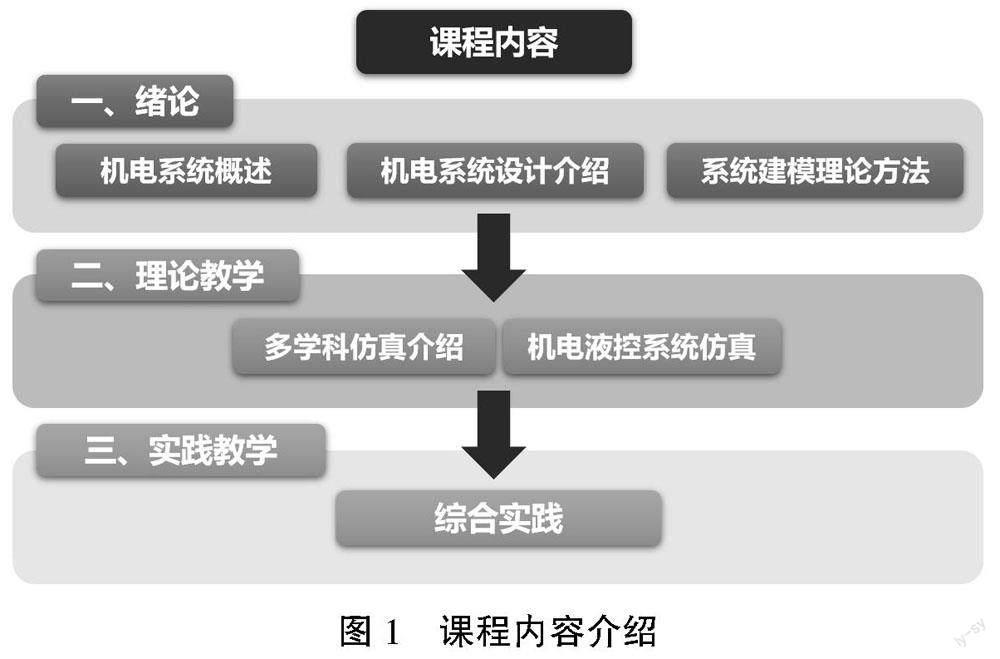

课程内容如图1所示,分为三部分:绪论、机电系统建模仿真理论与机电系统建模仿真实践。绪论部分主要阐述机电系统概念,讲授机电系统关键组成部分、设计流程及应用,为学生形成机电系统的综合理念。机电系统建模仿真理论部分主要讲授键合图(Bond Graph)理论,重点介绍机电系统多学科领域交叉的键合图中信号、能量之间传递、转化的关系,介绍系统建模理论方法,培养学生从客观对象中提取数学模型的能力。同时,介绍多学科系统仿真平台与工具,通过由浅入深的实例锻炼学生仿真平台、工具的运用能力[6]。机电系统建模仿真综合实践部分则以实际工程中的典型案例为牵引,以实践为核心,充分锻炼研究生的创新设计综合素质和解决工程实际问题的能力。教学以培养航空航天及大型装备系统人才为目标,以保证学科与专业互生、互融、互进为导向,实现学生多学科知识的传授、创新能力的培养和跨专业综合素质的塑造。

二 以实践为主导的教学模式

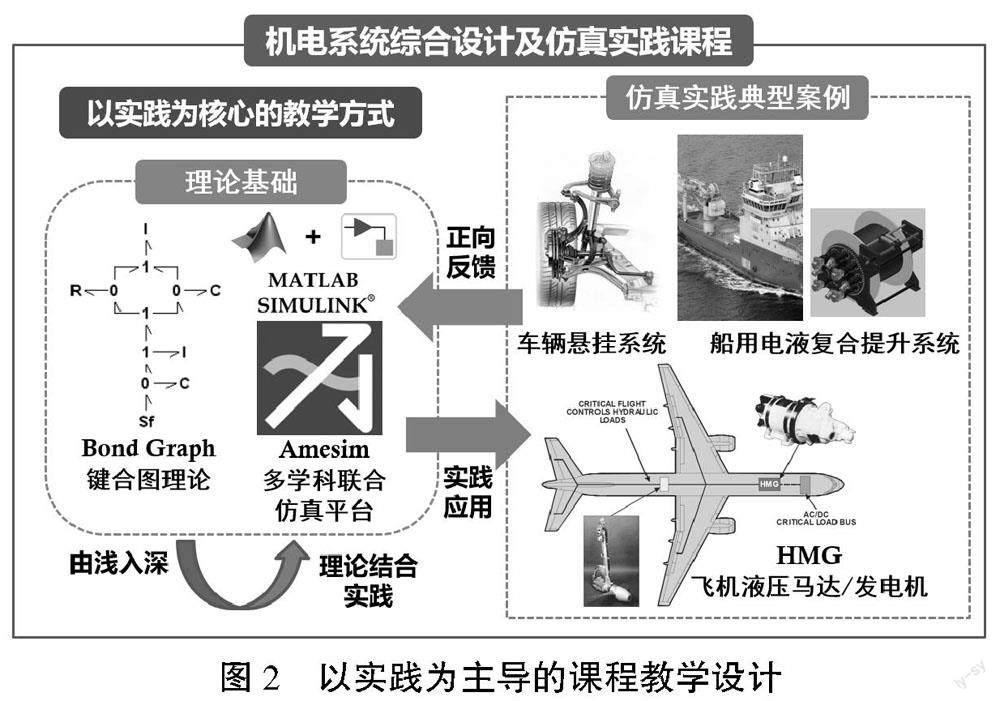

传统机电类课程在实践教学方面存在不足,多数课程内容理论性强,未针对性地对实践内容进行设计,导致理论教学与实践教学脱节,学生仅作为被动接受的一方,缺乏独立思考和动手实践的机会,课程知识停留在纸上谈兵,难以与实际工程问题进行有机结合,教学效果不佳。因此,针对传统机电一体化设计课程中偏重理论概念、缺乏实践锻炼的问题,提出一种基于机电仿真建模课程的实践式教学方法,将理论知识与实践运用相融合,在扎实的理论基础上,强调培养学生的动手实践能力,其内容与教学方式如图2所示。

图2 以实践为主导的课程教学设计

于理论基础部分,在讲授理论知识的同时,以运用仿真工具和平台为驱动,对学生学习的理论知识进行应用和检验,这既能使得学生对基础理论与系统建模方法有更直观的理解,同时通过仿真平台与工具的使用,建立简单的建模练习,能够反过来进一步检验先前学习的理论知识,形成良性循环。而通过对仿真软件工具的熟练运用,也为后续的仿真实践打下基础。于仿真实践部分,选取多种实际工程中的典型机电系统[7-8],如车辆悬挂系统、船用电液复合提升系统、飞机液压马达/发电机系统等。采用多工具、多软件平台联合仿真的教学实践方式,锻炼学生机电系统综合建模仿真能力,增强学生的感性认识、锻炼实践能力、培养工程素质和激发创新思维。接下来将从机电系统建模理论教学设计与机电系统建模实践教学设计两方面展开叙述课程实践式的教学方式。

(一) 机电系统建模理论教学设计

1 键合图理论教学

键合图理论是由美国麻省理工学院的H.M.Paynter教授在1959年提出的,是一种建立在功率流概念的基础上,描述系统功率的传输、转化、贮存及耗散的图形化理论方法。借助九个基本多通口元素来准确、清晰地表达出系统模型中要考虑的物理效应,能将真实的物理系统转化为系统性参数化数学模型,非常适合处理涉及机、电、液、热力学和控制等多学科交叉领域的复杂系统动态行为的建模与仿真分析。而机电系统就是在机械的主功能、动力功能、信息功能和控制功能上引入电子技术,并将机械装置与电子装置通过传感、驱动、实时接口有机结合而构成的系统,是典型的多学科交叉领域的复杂系统。如飞机机电系统,包括液压系统、环控系统、电源系统、起落架/刹车系统、辅助动力系统(APU)、生命保障系统和弹射救生系统等。基于键合图理论,能够做到复杂机电液系统统一建模。因为无论是机械系统、电气系统还是液压系统,系统组件都可分为储能场(包括容性元C和惯性元I)和耗能场(阻性元R),它们背后的方程形式是统一的,这种机制保证了机电液系统统一建模以及求解器统一解算。

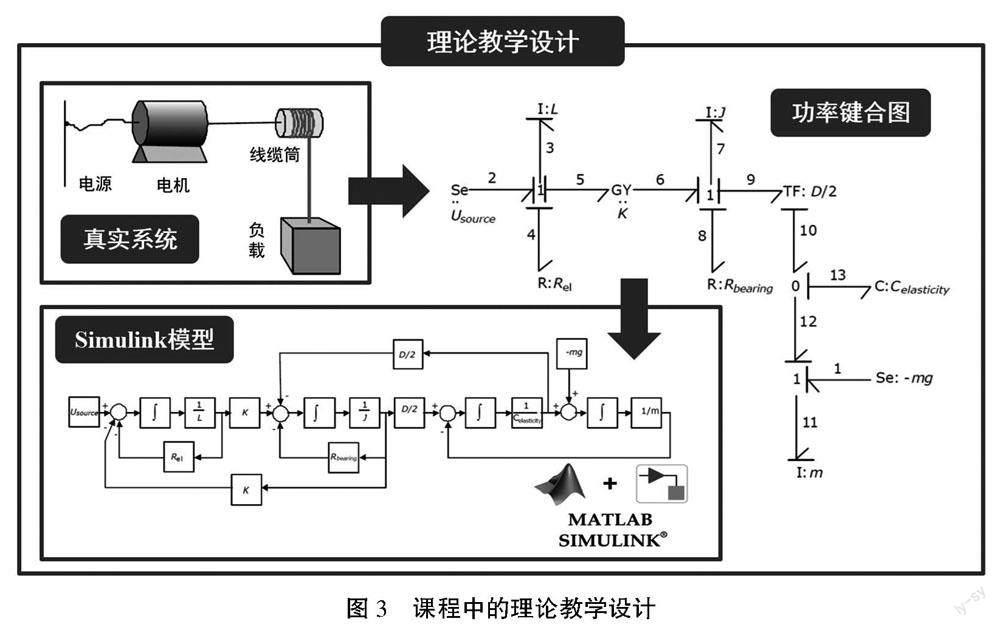

键合图理论知识的讲授不能只停留于书本,需要与实践相结合。传统理论知识的讲解一般要求学生能够根据给定的真实系统剥离出物理模型,根据物理模型绘制键合图模型,并建立因果关系。此时学生对于键合图理论的掌握仅仅停留在概念上,缺乏对理论知识更直观的理解,往往导致学生知道“该如何做”,却不明白“为什么这样做”。因此,在此处引入MATLAB-Simulink工具,在键合图的基础上,通过引导教学,学生学习掌握MATLAB-Simulink工具,在Simulink中建立该系统的框图,并通过实际仿真来使得学生运用所学知识,并能实践和检验所学知识,从而使得学生对于理论知识的理解立体化,形成良性循环,即学习、实践、检验、再学习。以电机抬升物体的简单系统为例,如图3所示,由电源供电的电机带动线缆轮鼓转动,从而抬升或降下物体。首先,学生根据理论知识剥离出该系统的物理模型,即系统分为电和机械两部分,电能通过电机转化为机械能带动轮毂转动,抬升物体。进一步地,电机为回转器(GY),轮毂为变换器(TF),学生需要根据理论知识,建立系统的功率键合图,并建立因果关系。得到因果关系的键合图后即可提炼出系统微分方程,得到系统框图。Simulink中具有友好的图形化用户交互界面,是典型的基于传递函数的建模方式,学生可以直观地拖动想要的框图结构,通过简单的连线和赋予参数即可建立系统模型,并通过设置输入输出来进行仿真调试。通过键合图建立系统的Simulink模型,能让学生对键合图理论的理解更加深入、立体,而模型的仿真结果反过来能够进一步检验键合图理论,并根据参数对键合图进行完善,形成良性循环。

2 多领域系统仿真平台教学——AMESim

AMESim是一款多学科领域复杂系统建模仿真平台,全称为Advanced Modeling Environment for Simulation of engineering systems,最早由法国Imagine公司与1995年推出,在2007年被比利时LMS公司收购,后于2016年被德国西门子(SIEMENS)公司收购,目前已經历多次版本更迭。AMESim允许用户在一个综合平台上建立复杂的涉及多学科领域的系统模型,并在模型的基础上开展仿真、设计、优化和深入分析,强大的多学科领域库与友好的图形化人机交互界面使得用户几乎可以在AMESim中研究任何元件或系统的稳态、动态性能。目前AMESim是最适合机电液综合系统的建模的软件之一。从理论层面,支持多种建模方式,包括键合图、Modelica、框图等。

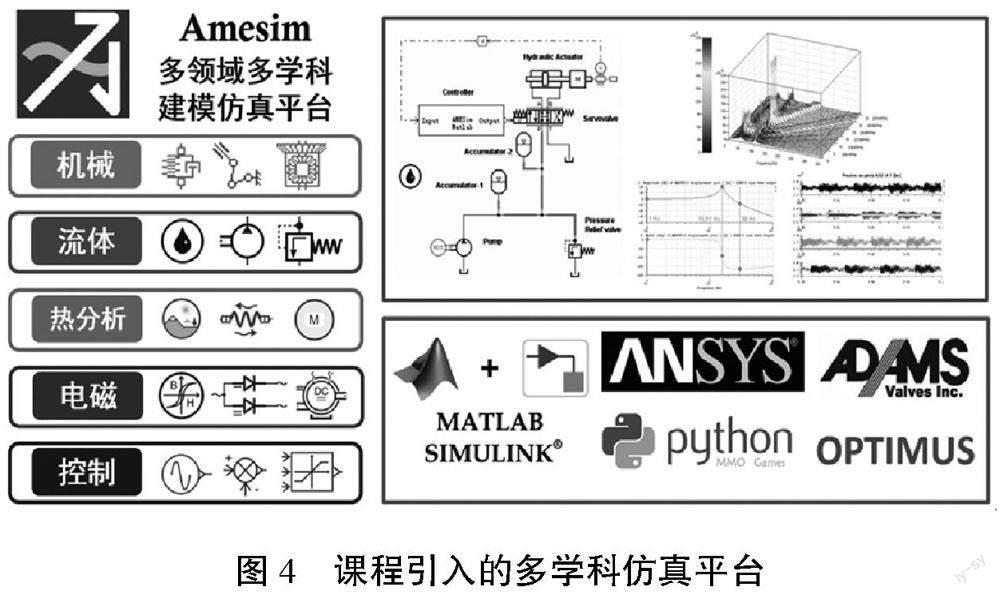

如图4所示,作为多领域、多学科的专业建模仿真平台,支持机械、流体、热分析、电磁、控制、能源和车辆等多领域,包含多种库,如机械机构、动力传动、液压元件、气动设计、热、电磁、电机和控制信号等库,内含多达4 500种模型。用户可以通过图形化界面实现来自不同物理领域的经过预先定义和验证的元件搭建目标系统,再根据系统需求的不同,提供复杂程度逐渐增加的多种元件子模型供选择,无需编写额外代码,能够大大简化系统模型的搭建流程,提高建模效率。同时,AMESim具有文档齐全的详细帮助系统,针对任何陌生元件都可在Help中查询其具体用法、输入输出参数与demo样例等,使得大部分基础内容都可通过自学掌握。同时AMESim预留了多种外部接口,如MATLAB-Simulink、ANSYS、Python等接口,支持多软件联合仿真,支持模块级、代码级二次开发,是集设计、优化一体化的开放平台。

图4 课程引入的多学科仿真平台

AMESim多学科领域建模仿真平台非常适合机电液建模仿真教学。软件操作简单、易于上手、界面清晰简洁且人机交互友好,学生在动手实践的过程中能够学习了解多领域多学科模型的建立流程,理解不同学科领域能量转化、传递的原理,检验先前学习过的多个学科的基础理论知识,是提升学生实践能力、培养工程素质的首选。在AMESim的教学过程中,同样需要通过具体实例让学生实践运用,从而熟悉其建模仿真流程。以电液执行机构控制仿真建模为例,给定泵的排量输入转速与液压马达的排量、液压管路直径与长度、溢流阀压力、负载转动惯量与油液介质等参数,目标是建立一个简单的电液传动系统,并分析其压力流量特性。学生需要根据授课老师的引导,选择对应的元件库,提取其中的元件进行图形化的草图建模,再对选择的元件进行子模型的选取,接下来输入给定参数,最后进行仿真。通过简单的电液执行机构控制系统建模使得学生熟悉AMESim仿真的一般流程,为后续实践教学打下基础。

(二) 机电系统建模实践教学设计——以机载液压马达/发电机仿真为例

不同于传统机电类教学课程,实践式教学模式强调提升学生的实践能力、工程素质,培养研究生的创新设计综合素质和解决工程实际问题的能力。因此在实践教学设计上,选用多种真实存在的典型机电液系统,如车辆悬挂系统、船用电液复合提升系统和飞机液压马达/发电机等,由学生两人一组自由组队,以兴趣为导向,以先前学习的键合图理论为基础,通过AMESim与Simulink多平台联合仿真的方式,对目标系统进行建模实践。本文将以机载液压马达/发电机为例,阐述实践教学的流程。

1 航空机载液压马达发电机简介

航空机载液压马达发电机是飞机多余度供电系统中的重要组成部分。当第一余度的主发电机停车且第二余度的辅助动力装置(APU)完全失效时,处于第三余度的空气冲压涡轮(RAT)启动,凭借飞机前进时的高速气流带动涡轮转动,转动的涡轮驱动应急液压泵工作,向机载液压马达发电机提供压力输入,机载液压马达发电机输出电压向飞机供电。如图5所示,为波音B757/B767上所采用的液压马达发电机,其包含伺服控制、变排量的液压马达并集成了三相无刷直流电机。设计输入压力为200 bar,输出270 V直流电压。

2 机载液压马达/发电机系统仿真实践教学设计

在仿真实践教学上,需要以任务为引导,提供系统的输入、输出目标及中间必要环节参数,给予学生充分的自由发挥空间。设置多个目标,由浅入深,难度逐步递增,引导学生依次建立系统键合图、Simulink框图、AMESim模型和最终的AMESim/Simulink多平台联合仿真模型。遵循实际工程设计仿真研发流程,让学生逐步完成对整个系统模型的建立与仿真,既能检验学生对基础理论知识的理解、对工程系统的分析,还能充分锻炼学生分工协作、团队交流的能力。

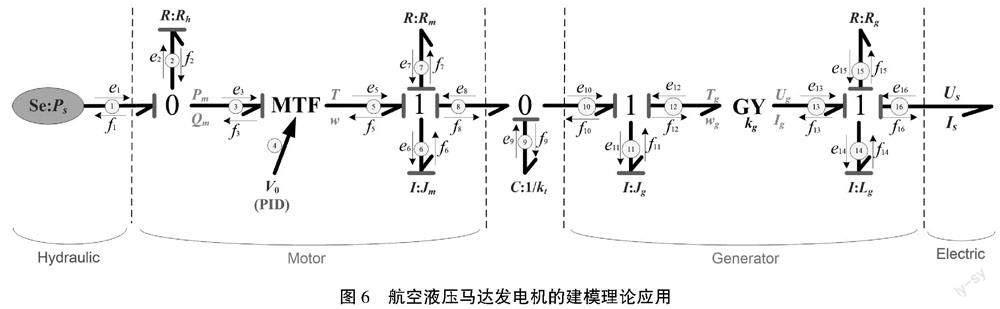

首先,学生需要根据学习的基础理论知识,对机载液压马达/发电机进行系统剖析,系统包括液压(Hydraulic)、电机(Motor)、发电机(Generator)和电力(Electric)四个领域,从提取出的物理模型中建立系统的功率键合图,并梳理因果关系,例如:系统输入压力来自空气冲压涡轮(RAT)驱动的液压泵,以势源表示;考虑管路液阻效应,以0结点连接阻性元R,系统变排量液压马达为变换器MTF,其排量可变,因此变换器因数也可变;考虑液压马达转子转动惯量与马达粘性摩擦,以1结点连接惯性元与阻性元。为了使因果图不矛盾,在发电机与马达之间添加0结点,考虑弹性变形,添加容性元。发电机为回转器GY,由马达输入的转动,此处考虑发电机转子转动惯量,以1结点连接惯性元;输出电压,考虑绕组电阻与电感,以1结点连接,如图6所示。

在建立功率键合图的基础上,搭建系统的Simulink框图,由于飞机飞行速度不定,空气冲压涡轮(RAT)输入的压力也会产生波动,因此需要设计闭环控制系统,调节液压马达/发电机的可变排量,来保证输出电压的稳定。此处学生可以根据建立的框图分别仿真系统的开环和闭环特性,对比分析其不同,而针对闭环系统,可以引导学生在输入压力、负载上分别添加扰动,来验证系统的反馈调节能力,根据仿真结果进一步改进模型,提升系统的鲁棒性。接下来学生需要建立系统的AMESim模型。在理论教学部分,学生已经初步熟悉了AMESim仿真平台的运用,此时学生只需在图形化的界面中,选择相应的元件进行连接,定义其子模型,赋予参数即可。相比Simulink框图,AMESim更加直观和易于理解,同样的,学生可以在输入压力和负载电阻上施加扰动,来检验闭环控制系统的调节能力,并与Simulink模型的结果进行对比。如图7所示,为系统的Simulink框图与AMESim模型。

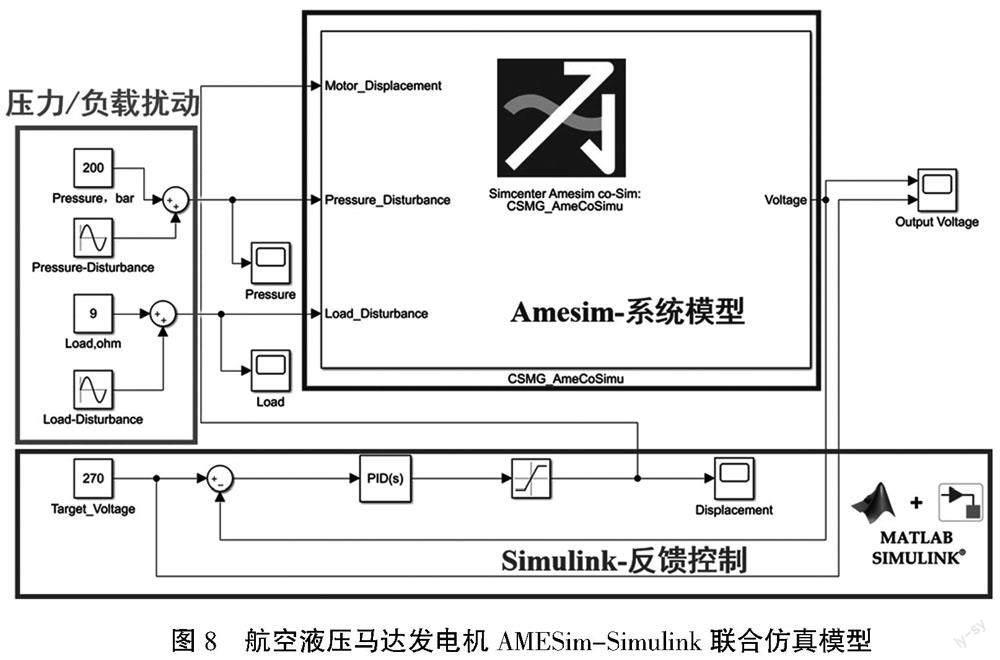

在分别建立Simulink框图与AMESim模型后,最后引导学生利用AMESim中预留的Simulink软件接口,实现多平台的联合仿真。联合仿真能充分发挥多学科交叉优势,在工程中能最大效率地协同各学科及各领域工程师,发挥单一领域学科及软件仿真的优势。AMESim基于物理模型建立,系统直观立体,但精度方面不高,而MATLAB-Simulink基于数学模型,精度更高,控制更加精确。以本课程为例,在AMESim中建立飛机液压马达的系统级模型会更加直观容易,而Simulink在控制开发方面更加专业,用于建立系统的反馈调节控制效果更好。二者联合仿真,能够充分发挥各自的优势,即控制系统与机电系统的集成,如图8所示。通过AMESim-Simulink联合仿真,学生能充分感受到多学科、多领域交叉模型仿真的优势,培养学生的多学科交叉意识、开拓工程思维与多维度视野,实现学生多学科知识的传授、创新能力的培养和跨专业综合素质的塑造。

三 结束语

本文针对目前传统机电类课程设计中重理论、轻实践的问题,依托北京航空航天大学面向研究生开设的机电系统综合设计及仿真实践课程的教学经验,提出一种以实践为核心,理论与实践相融合的教学方式。介绍了课程的主要内容,并从机电系统建模理论教学设计与实践教学设计两方面阐述了课程以实践为核心的教学模式,并以机载液压马达/发电机系统为例,着重介绍了西门子多学科仿真平台AMESim和MATLAB-Simulink控制仿真平台的联合仿真实践教学案例。通过上述理论与实践相融合的教学方式,能够充分锻炼研究生的创新设计综合素质和解决工程实际问题的能力,实现学生多学科知识的传授、创新能力的培养和跨专业综合素质的塑造。

参考文献:

[1] 郭鹏.民用航空机电系统的现状与发展探析[J].机电信息,2019(15):153-154.

[2] 段卓毅,田永堂.基于模型的飞机机电系统研发流程浅析[N].中国航空报,2015-08-11(S03).

[3] 黄峰,傅阳,吴瑞明.基于Simulink的机电控制课程建模与仿真教学探索[J].南方农机,2021,52(22):172-175.

[4] 宋晓娟,吕书锋,何晓东,等.机电系统仿真教学改革及教学模式的探讨[J].教育教学论坛,2020(37):158-159.

[5] 郭龙川.仿真教学设计在机电传动与控制课程中的应用[J].教育现代化,2018,5(14):157-159.

[6] 赵晋芳,刘长江,赵卓.仿真技术在机电类课程教学中的应用研究[J].黑龙江科技信息,2016(28):32.

[7] CHASIOTIS I D, KARNAVAS Y L. A computer aided educational tool for design, modeling, and performance analysis of Brushless DC motor in post graduate degree courses[J]. Computer Applications in Engineering Education, 2018,26(4):749-767.

[8] 張银君,陈梦吉.虚拟仿真在机电类教学中的应用[C]//《教师教学能力发展研究》科研成果集(第十三卷),2018:503-507.

基金项目:中国航空科学基金项目“电驱动水平安定面作动系统研究”(ASFC-20200007051001);中央高校基本科研业务费专项资金项目“机电伺服系统优化设计方法研究”(100062022912);北京航空航天大学2021年研究生精品课程建设项目“机电系统综合设计及仿真实践”(07113107)

第一作者简介:付剑(1985-),男,汉族,湖北鄂州人,博士,副教授,博士研究生导师。研究方向为复杂机电系统建模理论、机电一体化设计及优化、航空航天驱动传动与伺服控制。

*通信作者:赵江澳(1990-),男,汉族,河北石家庄人,博士,副教授。研究方向为机电液驱动与传动、高端液压元件设计与控制策略。