农产品可追溯信息、消费者信任与安全价值

——基于中介效应的实证研究

2023-11-04张耘堂

张耘堂

(黑龙江大学 经济与工商管理学院,黑龙江 哈尔滨 150080)

农产品作为人类基本食品,其安全性十分重要,在选购消费环节上,研究探讨农产品绿色安全的保障机制,对于饮食安全、健康生活有着重要的现实意义。随着市场的不断成熟和发展,消费者能够依据更多信息来对农产品的基本情况进行判断。越来越多的农产品也不再给消费者留下包装粗糙、标签信息匮乏的印象。农产品越来越呈现工业制成品的特征,包装精美、外观统一度高、各类产品信息齐全成为农产品形象发展的一大趋势。

以往对于可追溯信息的研究,主要围绕食品质量安全在消费者决策过程中的作用来开展。农产品是食品的重要来源,食品质量安全是影响消费者品牌食品购买决策的重要因素[1]。受自身的知识、经验和习惯所限,消费者在判断农产品质量的过程中也极易感知到农产品质量的不确定性[2]。化肥的过量使用,对农药、除草剂、各种生长剂、膨大剂、催熟剂等化学制品的泛滥和不慎使用,以及工业污染的存在,使人们对农产品的安全性普遍感到忧虑。通过积极发展绿色农业,提高辨识农产品安全性的相关技术,能够提升消费者的信任感、安全感。产品信息可追溯逐渐成为了企业农产品质量的担保[3],也成了全社会追求食品绿色安全的必然选择。随着企业推出越来越多带有可追溯信息的农产品,对于消费者而言,判断农产品的质量安全情况,也就有更多的信息可以参考[4]。这种可追溯信息成为了影响消费体验和消费信任的重要因素[5]。

消费者在日常消费过程中,对产品信息是有选择性倾向的。消费者自身特征的差异、产品的差异以及消费环境的差异,导致消费者对产品信息有选择性的关注,这也就意味着很多产品信息会被选择性忽略[6]。伴随着当前技术进步,精准营销的盛行,农产品的销售也搭上新技术应用的快车,要想更好地为消费者提供所需价值,赢得消费者信任,消费者对农产品不同类型信息的选择性倾向研究则显得非常重要。目前,深入探讨可追溯信息分类后的农产品对消费者信任和安全价值影响的文献缺乏。虽然已有少量研究成果论及农产品可追溯信息对消费者信任的影响[7],但是对可追溯信息类型的划分,尤其是从消费者角度划分的研究缺乏。

鉴于此,本研究基于社会心理学,利用信息性从众和规范性从众理论,从消费者行为动机的角度对农产品可追溯信息进行分类,构建农产品可追溯信息对消费者安全价值影响的研究模型。研究主要的创新点在于探索不同类型可追溯信息对消费者安全价值的作用过程。研究了农产品可追溯信息(原生性可追溯信息、次生性可追溯信息)通过消费者信任(规范型信任、信息型信任)对消费者安全价值(社交安全价值、使用安全价值)的影响。证实了原生性可追溯信息主要通过规范型信任形象影响消费者社交安全价值,次生性可追溯信息主要通过信息型信任影响消费者使用安全价值,为不断发展壮大的信息可追溯农产品,更好适应与满足个性化的市场需求提供理论与实践指导。

一、文献综述与研究假设

(一)基于行为动机的农产品可追溯信息分类

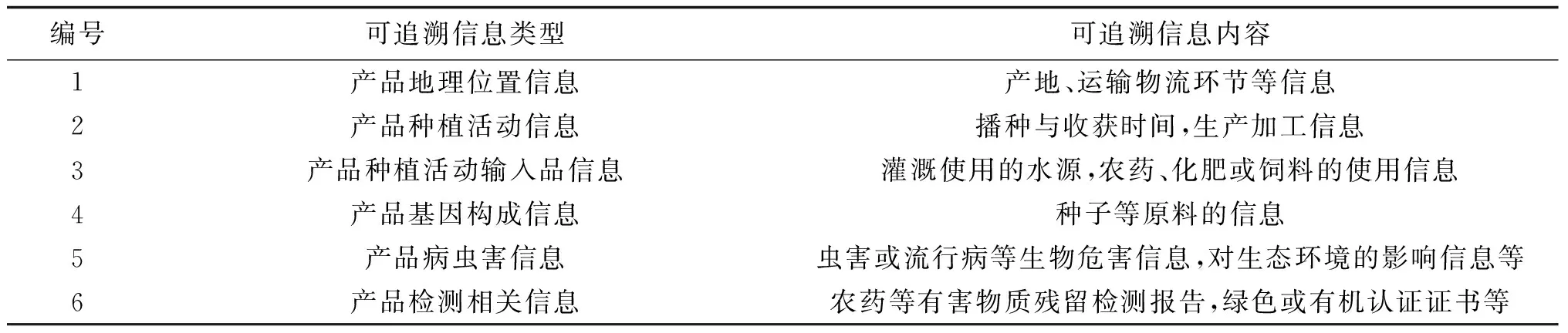

消费者对农产品可追溯信息的需求很大程度上取决于消费者对农产品信息的偏好[8],在这方面国内外学者已经对农产品信息消费者偏好进行了大量的研究,近年来相关研究成果比较多。在食品可追溯方面,针对日本市场进行的研究发现,日本消费者对食品的生产日期、加工方式以及相关认证信息比较感兴趣[9]。在对可追溯信息类型的研究中,有学者从消费者角度开展了分析,以猪肉为研究对象,通过网络层次分析的方法,认为能引发消费者关注的信息主要有:检疫信息、饲养流程、饲养环境、药物使用情况、生产日期、质量认证[10]。还有研究发现,肥料使用情况、生产加工信息、加工日期、销售地点等是影响消费者行为的主要质量安全信息[11]。在对法国新鲜水果的顾客偏好进行的研究中,发现原产地效应的影响显著[12]。消费者对产地、原料成分以及加工方式等因素表现出较高的关注度,随着消费水平的提高,消费倾向的影响因素也更加呈现多样化趋势[13]。在对农产品可追溯信息的研究中发现,生产日期、产地、认证标签以及检测报告等质量安全信息是消费者比较关注的内容[14]。针对婴幼儿奶粉的可追溯信息的研究发现,产地放牧情况是消费者最感兴趣的信息,另外,消费者更喜欢外国奶粉[15]。在对咖啡信息系统的研究中,发现该系统基于互联网实现对产品的精确跟踪,能够实现对生产地点、流通渠道的全面跟踪,以发现产品的差异化来获取附加值[16]。通过对各类信息进行分析归纳,将可追溯信息分成环境、品种、加工、流通、检测5个要素[17]。通过分析整理大量以往学者在农产品信息消费者偏好方面的研究,对农产品可追溯信息从消费者需求角度进行了分类,如表1所示。

表1 农产品可追溯信息分类

从人的行为动机角度出发,当一个人选择从众,选择跟随身边的大多数人时,往往有2类动机,当从众行为发生时,当事人可能出于寻求相对最有可能是正确答案的目的,这种动机指向的是信息[18]。当事人在面对不确定的信息时,会倾向于从众,即跟随大多数人的意见和行为,这种动机是当事人为了更好地理解和处理信息,被称为信息性从众(Informational Conformity);另一种动机是当事人为了从众而从众,是人际关系的目的,从众被认为是合群的体现,是融洽人际关系的体现,这被称为规范性从众(Normative Conformity)[18]。故从中提炼出“信息性”与“规范性” 2个关键词。前者以获取信息本身为动机,后者以取得社交融洽为动机。研究认为,在农产品可追溯信息中,消费者对信息的选择性取舍,也存在相似的动机。一些信息象征着产品的知名度和档次,例如品种和产地;一些信息则仅代表着产品本真的一些具体情况,例如加工过程等[19]。因此,基于表1的信息内容,根据不同类型可追溯信息的特点,对相关信息进行进一步的整合。编号1和4的信息都属于农产品原生信息,无论是地理位置还是基因构成,这类信息从农产品最初被种植开始,就伴随着农产品无法被更改[20]。而编号2、编号3、编号5和编号6的信息都属于农产品在生长过程中,人为作用于农产品而产生的信息,如病虫害的检测、生产加工等信息,这类信息不是农产品原生的[21],因此,合并产品地理位置信息、产品基因构成信息,合并产品种植活动信息、产品种植活动输入品信息、产品病虫害信息和产品检测相关信息,最终将农产品可追溯信息分成“品种与产地可追溯信息”和“加工与检测可追溯信息”2个维度,并进一步将“品种与产地可追溯信息”命名为“原生性可追溯信息”(Primordial Traceability Information,PTI);将“加工与检测可追溯信息”命名为“次生性可追溯信息”(Secondary Traceability Information,STI)。

(二)农产品可追溯信息与消费者信任的关系

对于消费者信任,本文在这里同样引入信息型从众和规范性从众理论[18],从信任动机的角度对其进行界定。在社会心理学中,从众所指向的是多数人的行为,自然就成了最可靠的参照系统。在通常情况下,人们在遇到不明确情境时,对于多数人的行为会尤为信任。在消费者信任行为中也同样存在这2种动机。一种是对于信息本身的信任,认为产品提供的信息可信,这种动机的消费者信任称之为信息型信任(Informational Trust,IT);另一种信任并不来自于信息本身,而来自于社交层面,因为身边的人都认可某类产品信息[22],所以自己也选择信任,否则可能会被认为不合群或落伍,这里将这种动机的消费者信任称之为规范型信任(Normative Trust,NT)。本研究认为,消费者对原生性可追溯信息和次生性可追溯信息的信任性质是不同的。对原生性可追溯信息,如品种与产地,主要来自于社会的认知,本质上是一种从众,因为某些品种与产地得到大家的一致认可,所以产生消费者信任[23];而对于次生性可追溯信息,主要是针对农产品的再加工和检测等,消费者往往是因为自身的需求,给予特别关注,并做出信任判断,这种信任往往来自于信息本身。总体来讲,原生性的信息偏向于外扬的,可以借此满足社交动机的信息,主要对以社交融洽为主要动机的规范型信任产生影响;次生性的信息偏向于内里的,可以满足使用者自身需求的信息,主要以对获取信息本身为主要动机的信息型信任产生影响,因此做出如下假设:

假设H1:原生性可追溯信息正向影响规范型信任;

假设H2:次生性可追溯信息正向影响信息型信任。

(三)农产品可追溯信息与安全价值的关系

农产品可追溯信息为消费者提供了更好的安全价值,这种价值体现为:信息的可追溯性是消费者更加信任信息本身的真实性,增强了对安全价值的感知。这种安全实际上来自于2个方面:一方面是产品的使用安全,称之为使用安全价值[24](Use Safety Value,USV);另一方面是产品带来的社交安全,称之为社交安全价值[24](Social Safety Value,SSV)。所谓社交安全,是指产品的选择不会引发个体与周围之间心理与行为的沟通障碍。这种障碍体现为身边的人会以另类的眼光看待一个购买了某个产品的人,或者为这个人打上某种令人不愉快的标签[25]。所以可追溯信息带来的安全性不仅仅是产品本身的安全可信,更是对消费者心理产生广泛的影响[26]。具体来说,原生性可追溯信息所代表的品种与产地信息,相应的市场知名度较高,所以对消费者社交安全的影响更显著;而次生性可追溯信息所代表的加工与检测的信息,往往不具备更快速便捷的传播特点,相应的信息很难形成市场知名度,往往是消费者有需求时,才会特意关注,例如一些技术工艺或营养成分的含量等比较细节的信息,所以次生性可追溯信息对消费者使用安全的影响更显著。故做出如下假设:

假设H3:原生性可追溯信息正向影响社交安全价值;

假设H4:次生性可追溯信息正向影响使用安全价值。

(四)消费者信任的中介作用

农产品可追溯信息提供了信息的可追溯性,保障了信息的真实性[27],消费者对产品信息的信任是消费者的重要体验,这种体验会影响消费者对产品的安全感知[28]。但是这种感知的来源根据前文的分析可能有2个方面:一方面聚焦于社交需求,另一方面聚焦于产品信息本身。在农产品可追溯信息和安全价值之间,消费者信任扮演着重要作用[29],消费者对农产品的安全价值感知是通过信任实现的。通过上文可知,原生性可追溯信息与规范型信任存在紧密的联系,次生性可追溯信息与信息型信任存在紧密的联系。由于原生性可追溯信息主要表现为品种与产地等信息,消费者对于这类信息的认知往往会产生于周边群体的推荐以及社会整体的认知[30],因为知名度高,社会认可度高,消费者自己做出选择的时候很容易产生基于规范性的从众行为,并且作用于社交安全价值。而由于次生性可追溯信息主要表现为加工与检测等信息,消费者对于这类信息的认知往往产生于自身的独特需求,例如消费者可能特别关注某种加工过程以确保适合自己的需求,消费者自己做出选择的时候很容易产生基于信息性的从众行为,并且作用于使用安全价值。基于此,做出如下假设:

假设H5:规范型信任在原生性可追溯信息和社交安全价值之间起中介作用;

假设H6:信息型信任在次生性可追溯信息和使用安全价值之间起中介作用。

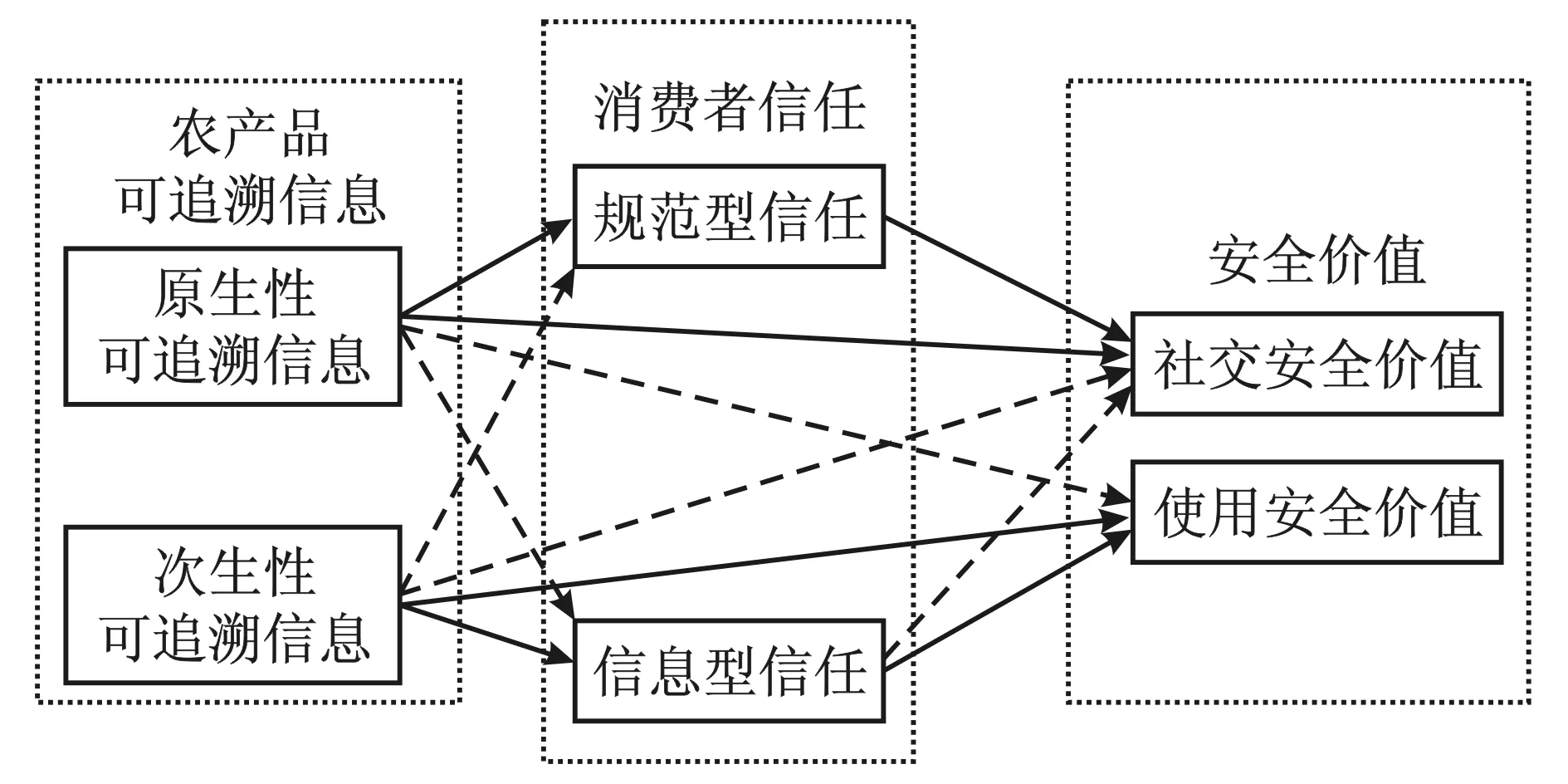

根据以上假设,设定如下模型(图1),图中的实线箭头对应的是上文已提出的假设,虚线箭头代表上文假设不支持的弱相关的变量间关系,下文会通过实证予以检验。

图1 假设模型

二、研究设计

(一)问卷设计

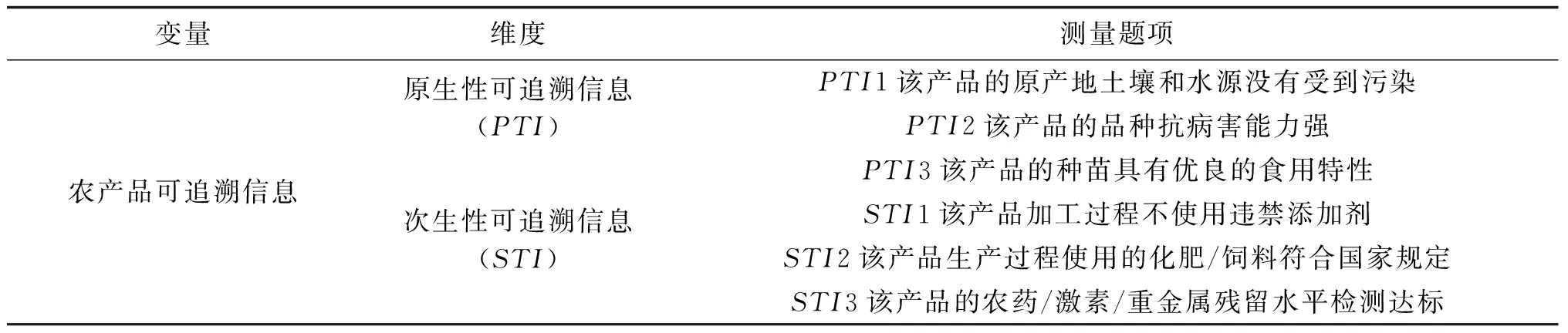

对农产品可追溯信息的测量分为2个维度,一个是原生性可追溯信息(PTI),另一个是次生性可追溯信息(STI),主要参考了刘孝慧[17]以及Jin S和Zhou L[9]的量表研究。对消费者信任的测量也分为2个维度,一个是规范型信任(NT),另一个是信息型信任(IT),主要参考了关于规范性和信息性从众研究使用的量表。对于安全价值的测量,分为社交安全价值(SSV)和使用安全价值(USV)。主要参考了前人研究等使用的量表。前测调查开始于2021年3月16号,首先在小范围发放了160份电子问卷,结果比较理想。因此根据实际调查的反馈,对问卷语句和问题顺序、设置等进行了调整,问卷题头的问题为:请您回顾以往购买可追溯农产品的经历,作答关于购买可追溯农产品的评价和购买感受。最终问题设置如表2所示。

表2 变量测量题项

(二)数据收集

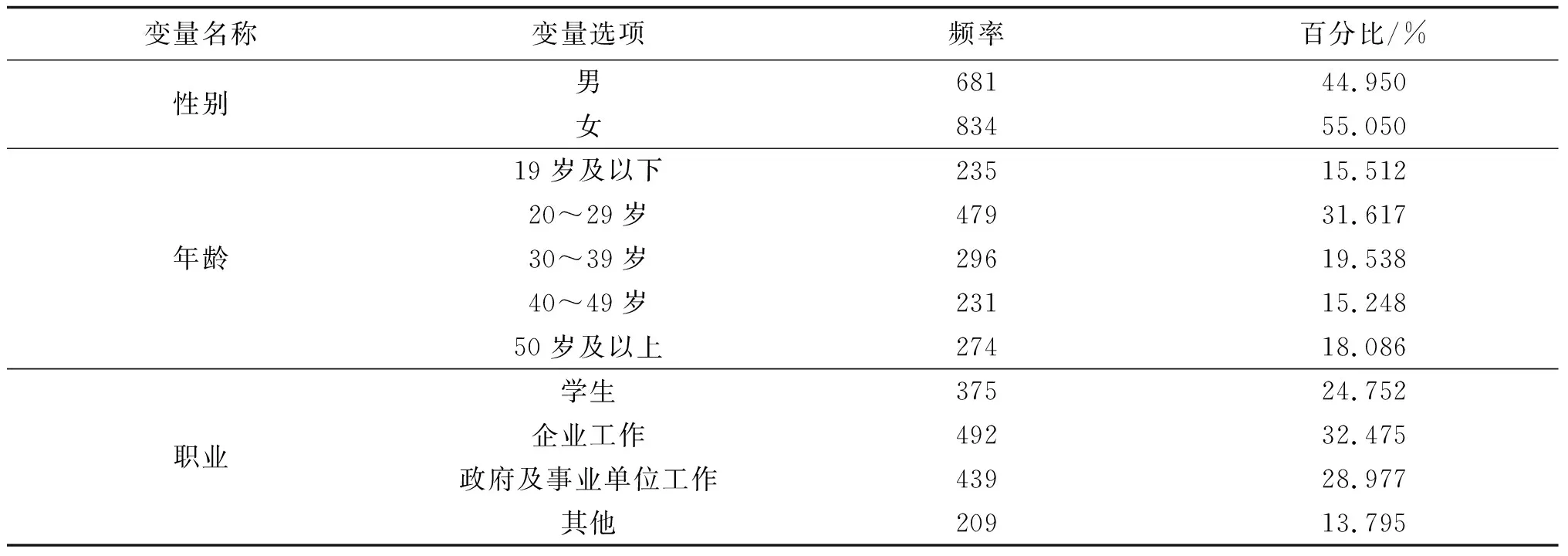

本研究在2021年5月中旬开始发放正式问卷。根据以往有关食品安全的研究发现,从年龄分布上,30~39岁年龄段人群是较多关注食品安全的人群,20~29岁次之;从学历属性统计发现,本科及以上学历更多地关注食品安全。因此,本研究在选择样本群体时,主要选择在高学历和年轻人群集中的高新技术企业和以大学为主的事业单位发放问卷。发放途径分线下线上2种途径。为了保证样本的随机性和多样性,本研究将调查问卷投放到一个比较大的样本库中,不是在研究者社交圈的小范围内发放,而是选择不同地域的城市,并通过第三方调查小组,课题组成员跟进的方式,确保问卷发放随机多样并真实可靠。利用网络发放进行的调查,共收集到810份问卷。网络问卷的优势是可以突破地理限制,根据填写问卷的IP显示参与此次调查的消费者分布于全国各地,浙江省居多。最后,同年9月初又进行了线下问卷调查。调研地点选择北京、哈尔滨、沈阳、上海和广州,线下采用随机抽样的形式,选取866名消费者进行问卷调查。线上线下共回收1 676份问卷,除去答题不完整等无效问卷,共获得1 515份有效问卷,有效率90.39%,符合要求。随后对调查样本进行人口统计学特征分析,包括性别、年龄、职业等多个维度的结构,从而可以清晰地体现出本次调查对象的个体差异及群体特征。整理数据后得到的描述性统计分析如表3所示。表3显示了被调查者中男性占比 44.950%,女性占比55.050%,受访者涉及学生、企业职员和事业单位工作人员等,大多处于20~39岁年龄段,学历为本科及以上占65.083%。样本整体呈年轻化、受教育程度较高等特征,符合追求生活品质并对饮食质量安全特别关注的用户群体的特征,因此本文调查群体的选择具有一定的代表性。

表3 研究样本数据描述性统计分析

三、实证分析与结果

(一)信度与效度分析

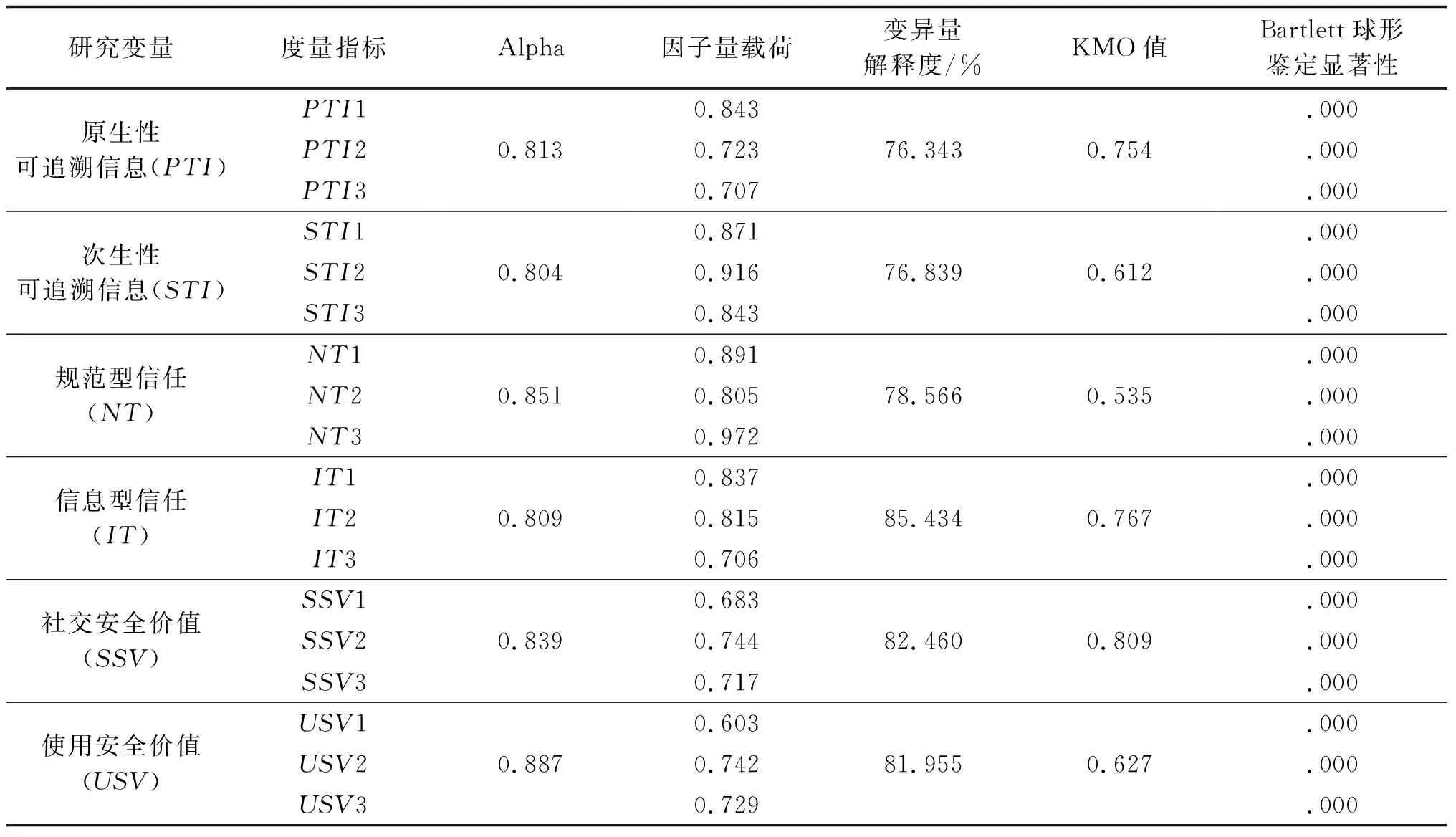

信度分析主要是考察测量结果和工具的一致性和稳定性,是社会科学领域研究中用于检验问卷有效性的重要分析方法,本研究使用 SPSS软件对数据开展信度检验。在检验前,首先规定数据结果的可接受程度,采用理论界通用做法,即Cronbach alpha 系数: 0.80~0.90意味着非常好,0.70~0.80表示比较好,0.65~0.70可以接受,0.60~0.65则不能接受。对于本文新采用的变量,只要不小于0.60即可。另外,效度可以理解为正确性,即使用的测量工具能准确测量要衡量的功能的程度。根据规定的数据结果可接受程度,0.50是KMO值可接受的底线。一般认为,因子载荷量不小于0.4是可以接受的。信度和效度分析结果如表4所示。

表4 研究变量的信度效度检验

由表4可知,所有Cronbach alpha系数都大于0.8,这体现了采用成熟问卷和题目的描述方法对于研究带来的便利作用。因此,研究变量在内部稳定性和一致性方面表现较好,可靠性也较高,这意味着变量的各测量指标间的相关性较强,测量问卷在信度方面合格。表 4显示各因子载荷都大于0.4,符合效度要求。各变量KMO值都大于0.50,而且Bartlett显著性也符合研究标准,意味着各变量可以进一步开展因子分析。此外,各指标对相应变量的解释程度都大于70%,解释度较好。据此可以展开进一步分析。

(二)相关分析与回归分析

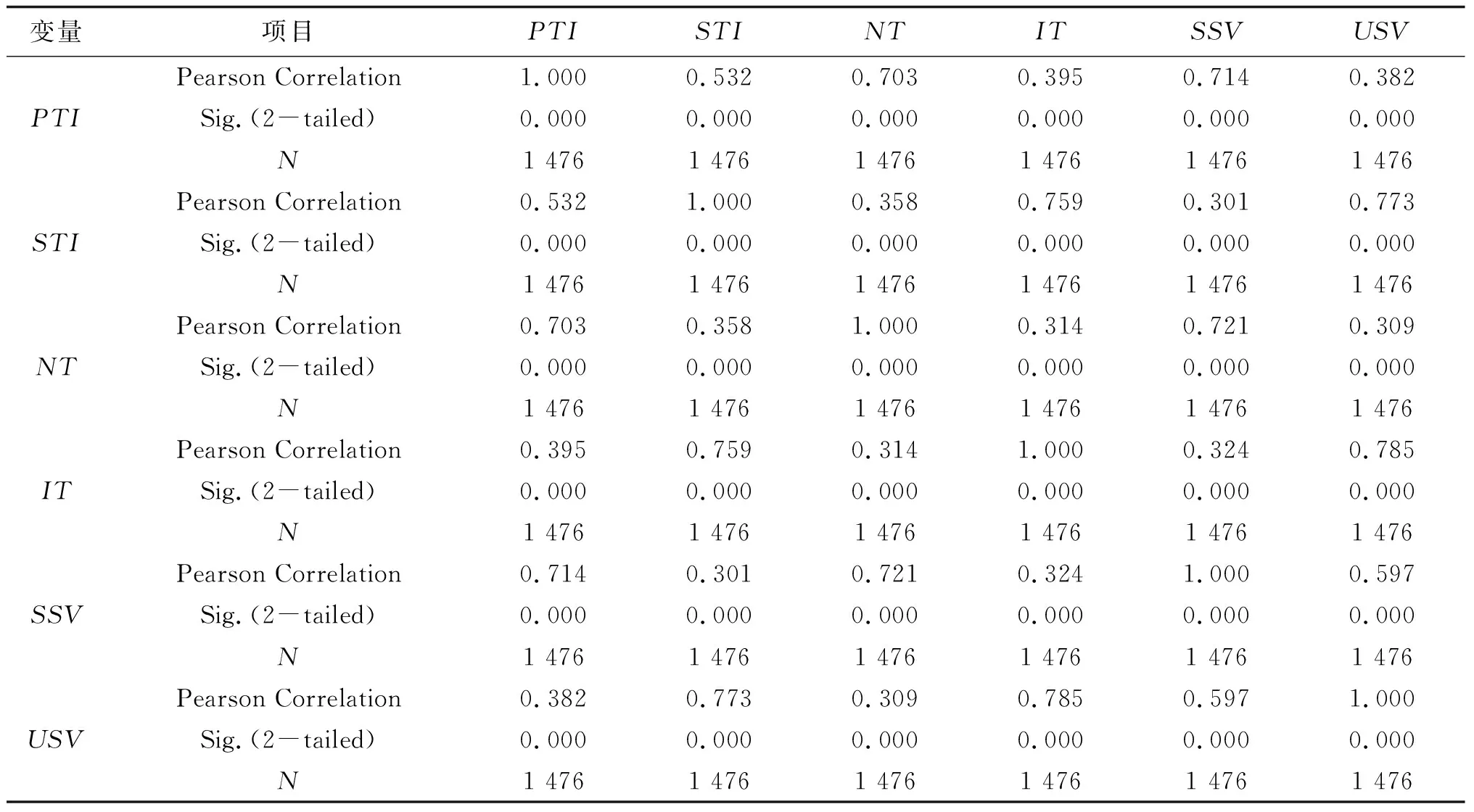

在相关分析中,一般认为相关系数在0.7以上属于强相关,因此,原生性可追溯信息对于规范型信任属于强相关;原生性可追溯信息对于社交安全价值属于强相关;次生性可追溯信息对于信息型信任属于强相关;次生性可追溯信息对于使用安全价值也属于强相关。此外,规范型信任对于社交安全价值的相关性属于强相关,信息型信任对于使用安全价值的相关性也属于强相关。相关分析结果如表5所示。

表5 研究变量相关系数

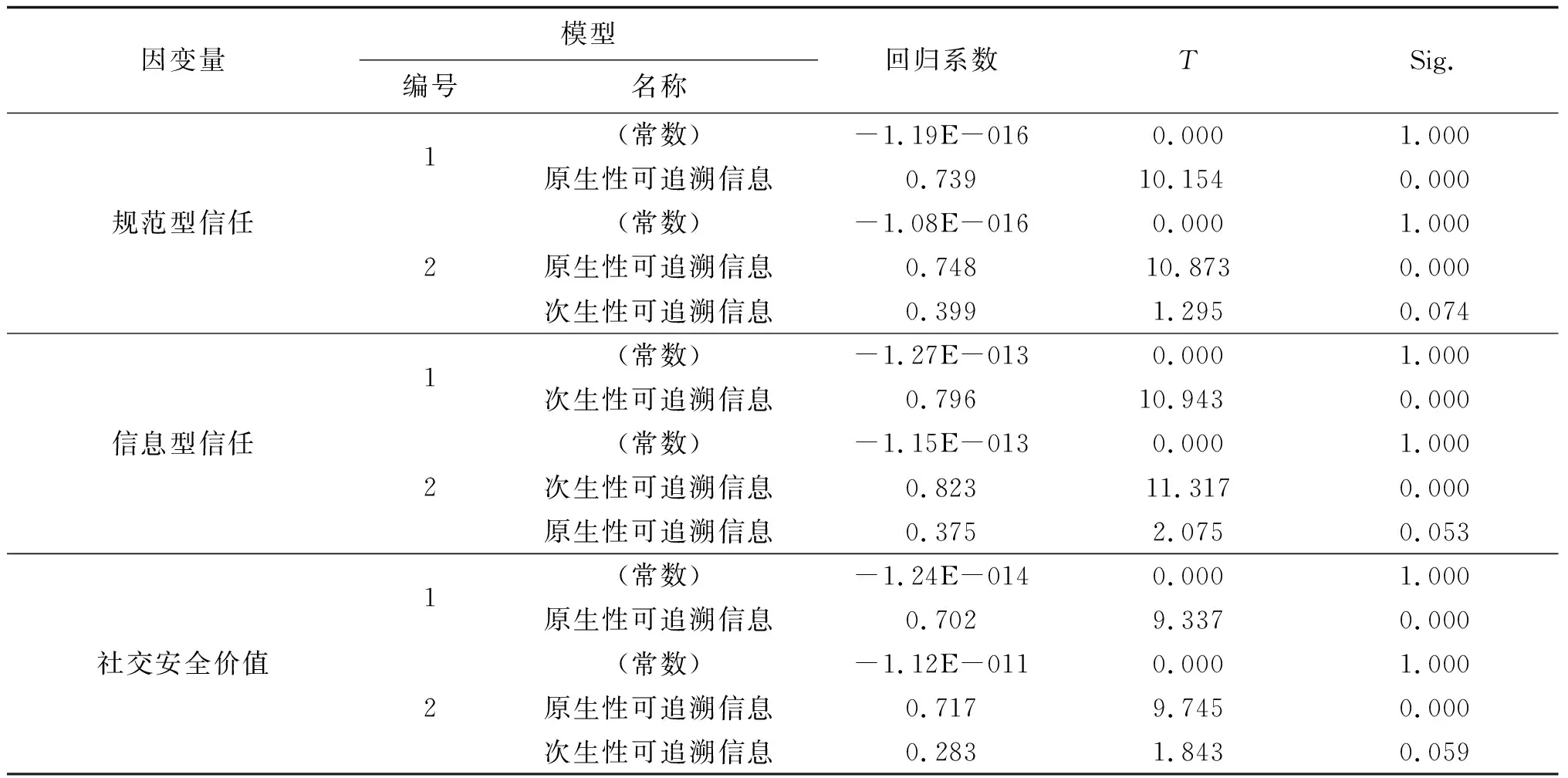

为进一步考察各变量的关系展开回归分析,回归系数和显著性系数如表6所示。

表6 回归方程系数及显著性检验

表6回归系数与显著性系数检验表中显示,回归系数均为正,说明解释变量与被解释变量之间存在着显著正向关系:在以规范型信任为因变量的模型中,原生性可追溯信息最先进入模型,说明其对规范型信任的贡献最大;在以信息型信任为因变量的模型中,次生性可追溯信息最先进入模型,说明其对信息型信任的贡献最大;在以社交安全价值为因变量的模型中,原生性可追溯信息最先进入模型,说明其对社交安全价值的贡献最大;在以使用安全价值为因变量的模型中,次生性可追溯信息最先进入模型,说明其对使用安全价值的贡献最大;另外,在对消费者信任与安全价值的关系中,在以社交安全价值为因变量的模型中,规范型信任最先进入模型,说明其对社交安全价值的贡献最大,在以使用安全价值为因变量的模型中,信息型信任最先进入模型,说明其对使用安全价值的贡献最大。

最后,得出标准回归方程:

规范型信任=0.748原生性可追溯信息+0.399次生性可追溯信息

信息型信任=0.823次生性可追溯信息+0.375原生性可追溯信息

社交安全价值=0.717原生性可追溯信息+0.283次生性可追溯信息

使用安全价值=0.748次生性可追溯信息+0.298原生性可追溯信息

从以上回归方程可以看出,原生性可追溯信息正向影响规范型信任;次生性可追溯信息正向影响信息型信任;原生性可追溯信息正向影响社交安全价值;次生性可追溯信息正向影响使用安全价值。假设H1和H2成立,假设H3和H4成立。

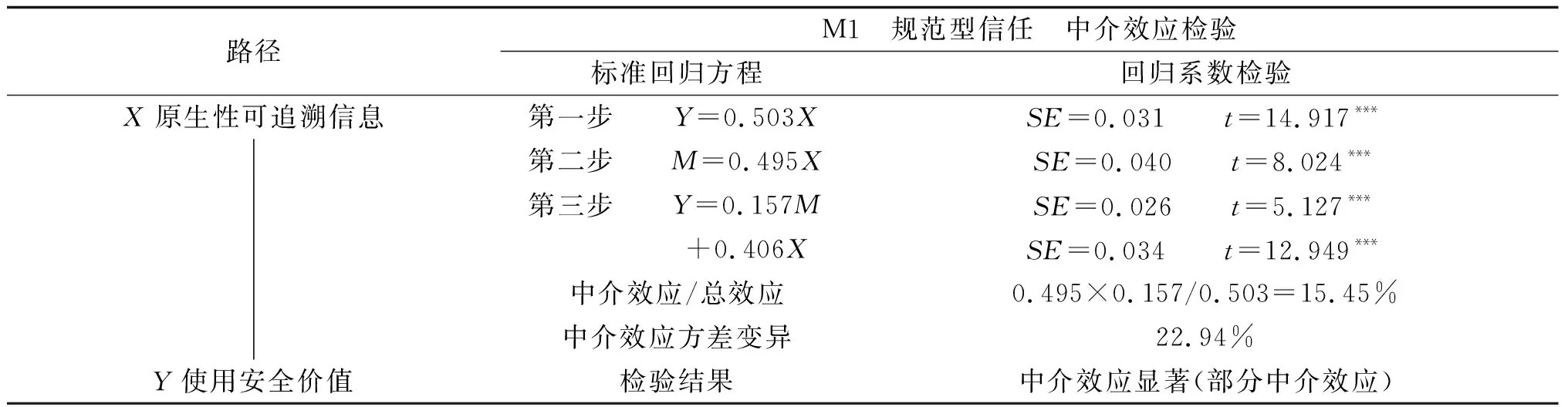

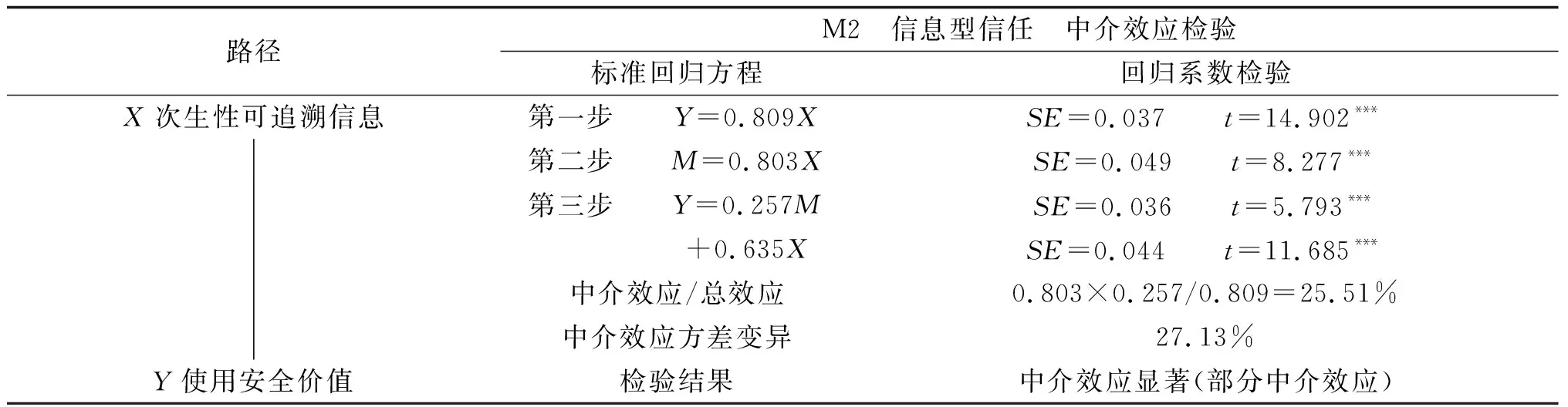

(三)以消费者信任为中介变量的中介效应检验

本部分主要检验的是消费者信任在可追溯信息和安全价值中的中介效应,验证假设H5和H6。研究采用Preacher设计的spssmaro脚本来进行中介效应分析,该脚本是美国俄亥俄和州立大学Preacher 和 Hayes 于 2004 年开发的在SPSS中计算间接效应、直接效应和总效应的脚本,对间接效应的计算采用了 sobel 检验,并给出了显著性检验结果。根据上述方法以及研究框架,本研究拟检验的中介效应分别包括M1 :规范型信任和M2:信息型信任2组。M1的路径是在原生性可追溯信息和社交安全价值之间,规范型信任的中介作用;M2的路径是在次生性可追溯信息和使用安全价值之间,信息型信任的中介作用。

第一步,检验因变量对自变量的回归系数,若显著就继续分析,否则就停止。第二步,进行 Baron 和 Kenny的部分中介效应检验,即依次检验中介变量对自变量的回归系数以及因变量对中介变量的回归系数,如果都显著就继续接下来的第三步检验,而如果至少有一个不显著,则要进行第四步的Sober 检验。 第三步,进行 Judd 和 Kenny的完全中介效应检验,检验当存在中介变量的前提下因变量对自变量的回归系数,如不显著,说明是完全中介过程;如显著,则说明是部分中介过程,检验结束。第四步,进行 Sobel 检验,如显著,则说明中介效应显著;否则中介效应不显著,检验结束。

具体过程如表7和表8所示,规范型信任在原生性可追溯信息和社交安全价值之间起中介作用;信息型信任在次生性可追溯信息和使用安全价值之间起中介作用。假设H5和H6成立。

表7 规范型信任的中介作用分析结果

表8 信息型信任的中介作用分析结果

四、研究结论和展望

(一)研究结论

本研究以农产品可追溯信息为研究对象,在构建研究模型的基础上,采用实证的方式,检验农产品可追溯信息对消费者安全价值的影响以及消费者信任的中介作用,揭示出基于行为动机的不同类型可追溯信息对于消费者的作用过程,得出如下主要研究结论。

1.原生性和次生性可追溯信息对消费者的影响存在不同的作用路径。假设检验的结果证实原生性和次生性可追溯信息有不同的作用路径,原生性可追溯信息通过规范型信任影响社交安全价值,次生性可追溯信息通过信息型信任影响使用安全价值。农产品可追溯信息在市场中结合生产情况有其固有的特点,很多消费者会特别关注农产品的产地,一些农产品甚至直接以产地来命名,各个地域都很重视这种地理标志产品的保护等。这种依托于产品天然属性,未经人为加工而呈现的特点,是原生性的。消费者对于产品的认可,如果是来自于原生性的可追溯信息,往往是慕名而来,消费者往往知道这个产地很有名,但是对于产品的进一步的本身的信息,也就是本文所提出的次生性可追溯信息,例如生产厂家、运输过程、采摘过程、生产过程等,对于这类信息消费者了解甚少。对于安全价值而言,当消费者从知名度来选择产品的时候,往往首要在意的并不是使用安全,因为从知名度上来说,当一个产品已经有相当知名度的时候,使用安全显然不应成为问题,消费者更为关注的是更高层次的社交需求。所以,原生性的可追溯信息和社交安全价值有了更显著的关系,次生性可追溯信息和使用安全价值也有了更显著的关系。但就原生性可追溯信息与次生性可追溯信息的关系而言,后者更具根本性和真实可靠性,且后者可催生转化为前者。二者的这一关系,无疑是深入探究和构建农产品信息可追溯体系的理论前提和实践基础。

2.社交因素在可追溯信息对消费者的影响方面扮演着重要的角色。在假设检验中,社交安全价值和规范型信任这2个变量体现了本文研究的一个特点,就是将社交因素纳入到农产品可追溯信息的研究中。最后的检验结果也确实证明了社交因素的重要作用。这里需要对可追溯信息和社交因素的关系作进一步阐述,以便于更好地理解这一结论。消费者对于农产品可追溯信息的需求,很多时候被认为其主要作用在于提供了农产品安全和农产品品质的保证,人们更多地关注可追溯信息溯源功能所代表的真实性有据可查。但是,消费者心理的另一类重要特征,也是马斯洛需求理论所提到的——社交需求、自我实现需求,在消费者心理上也都占有及其重要的地位。这意味着,消费者对可追溯信息所提供的价值会因消费者的不同需求,呈现不同的作用。如果消费者单纯只是想获取真实信息,只是想让自己买到货真价实的农产品,那可追溯信息就会更多地与信息型信任、使用安全价值这类因素产生更紧密的关系。如果消费者购买带有可追溯信息的农产品来获取社交层面的他人认可,或者是出于从众心理等,那可追溯信息也为这类消费者提供了更便捷的甄选农产品的方式,会更多地与规范型信任、社交安全价值这类因素产生更紧密的关系。

3.消费者对农产品的安全价值感知是通过消费者信任实现的。通过假设检验,证实了消费信任的中介作用。消费者信任无论是在原生性可追溯信息的作用路径中,还是在次生性可追溯信息的作用路径中,都以不同类型的信任起到了中介作用。这条结论需要关注的是,在农产品的安全价值感知中,消费者信任有它的独特作用。一般来讲,安全产生信任,因为消费者知道这个产品是安全的,所以才会产生信任。但是在农产品市场中,消费者对于产品的安全是很难获知的。农产品不同于工业制成品,在工业制造的食品中,所有原材料都可以打入信息标签中,但是农产品是自然生长的,在生长过程中,用了多少化肥,用没用杀虫剂,都是安全的吗?农产品表层的化学制品残留是否超标等一系列问题很难溯源,很难获得真实信息。这也就意味着,在现阶段获取农产品可追溯信息缺少高技术加入的情况下,消费者购买农产品时,很难通过信息获知农产品真正的安全性,这个时候,往往是先有信任,再有安全价值感知,也就是说,安全价值感知来自于消费者信任。但随着未来对农产品可追溯信息新的收集查阅体系的构建,大数据技术的加入,无疑将提升农产品可追溯信息和其所代表的农产品安全性的真实性。

(二)研究展望

以往对于可追溯信息类型的划分,尤其是从消费者角度划分的研究缺乏。鉴于此,本研究基于社会心理学,利用信息性从众和规范性从众理论,从消费者行为动机的角度对农产品可追溯信息进行分类,构建农产品可追溯信息对消费者安全价值影响的研究模型。主要的创新点在于对不同类型可追溯信息对消费者安全价值的作用过程的探索。关于农产品可追溯信息对顾客价值的影响问题是一个仍然需要进一步研究的重要课题,其中与本研究内容直接相关的以下2点值得未来进行深入探讨: 一是本研究探索了基于社会心理学行为动机相关理论的农产品可追溯信息的分类,但是从行为动机相关理论看,还有其他视角值得进一步探索,包括强化理论、需要层次理论和成就动机理论等,这些理论可以帮助我们更深入地理解可追溯信息的消费者价值。二是本研究探索了农产品不同类型可追溯信息对顾客价值的影响,但是并没有对农产品进行分类,农产品的类别丰富多样,包括粮食、蔬菜、水果等,不同类型的农产品,消费者对其可追溯信息的需求以及偏好可能也不同,产生的对顾客价值的影响也会有各自独特的要素与路径,未来可以进一步开展深入研究。