基于乡愁情感元素运用的乡土网红媒介实践

2023-11-04耿言虎王少康

耿言虎,王少康

(安徽大学 社会与政治学院,安徽 合肥 230601)

近年来,短视频平台作为新媒介横空出世。《中国互联网络发展状况统计报告》数据显示,截至2022年6月,我国短视频用户规模达到9.62亿。短视频作为新媒介对受众的信息获取、交往方式、消费行为等都产生了深远影响。在众多的短视频类型中,以乡土元素为题材的三农短视频颇受欢迎,催生了一批草根乡土网红,如蜀中桃子姐、乡村小乔、卢小开等。这些乡土网红借助短视频平台,将乡土文化与互联网相结合,推动了数字乡村的空间生产与文化激活[1]。作为数字时代背景下的“新农人”,乡土网红将手机变成了“新农具”,把数据变成了“新农资”,使直播变成了“新农活”,不仅借用短视频这一媒介工具在乡村发展出新职业角色,还为乡村振兴注入“新活力”,实现“数商兴农”[2]。乡土网红及其具有乡土特色的媒介实践是数字时代中国乡村社会出现的新现象,其产生原因和引致的社会变迁亟需社会学界深入研究。

作为互联网时代的产物,网红的出现是技术、社会和资本三方合力驱动的结果。从技术驱动看,互联网的“技术赋能”以及网络虚拟空间的“公共广场效应”、网络交往的“社群化模式”是网红形成的技术基础[3]。从社会驱动看,社会群体的文化消费、群体认同、精神慰藉等需求是网红得以产生的社会基础[4-5]。从资本驱动看,包装和专业化的市场运作促进了超级网红的形成[6]。作为流量社会[7]中的“流量明星”,为数不少的低受教育程度、低专业技能、低资本运作的草根乡土网红成功的“流量密码”是什么?一些研究注意到了乡土网红崛起中的乡土文化[8]、媒介机遇以及乡村自媒体从业者自身的能动性发挥的作用。刘懿璇、何建平等人认为土味乡土网红的成功缘于乡土文化的亲密感,乡村符号化的生活憧憬以及土味记忆的相通性[9]。陈亚威认为乡土网红这类草根群体之所以能够崛起,是缘于技术发展赋予的媒介机遇[10]。短视频这一媒介形式的诞生为草根群体提供了低门槛的媒介实践平台,去中心化的短视频平台使得话语权力重构,赋予乡土网红广阔的话语空间。还有研究指出乡土网红的崛起离不开返乡青年在新交往语境下做出的生存调适,本质上可看作是农村青年能动性体现[11]。

笔者认为,乡土网红的崛起需要放入流动中国背景下民众文化消费需求转型与“乡愁商品化”视域中理解[12]。网络空间是一个注意力竞争的场域,内容生产是网红吸引观众注意力的关键要素。以乡愁情感为代表的乡土元素作为具有关注价值(attention-worthy)的行动焦点是很多乡土网红的共性特征。急剧的社会变迁催生了强烈的乡愁文化消费需求,职业化的乡土网红以乡愁影像作品回应这种市场需求。在短视频平台中,乡愁被转化为具有丰富画面感的视觉景观[13],由此激发的乡愁情感在网络空间的仪式互动中进一步强化。本文的研究问题是,在短视频平台中,乡愁情感元素是如何嵌入乡土网红的日常媒介实践的?其实现路径是什么?在经验材料的获取方面,笔者对一个抖音网红博主“万山小柱子”的抖音视频进行了深入的视频文本分析,2021年5月对他及其家人进行了深度访谈,现场观察了短视频的拍摄与制作过程,收集了丰富的一手材料。

一、乡愁时代的文化消费需求与乡土网红的身份建构

(一)乡愁时代的文化消费需求

乡愁(nostalgia)是由希腊语词根“nostos”(家乡)和“-algia”(痛苦)拼接而成。乡愁一词最早是由瑞士医生霍弗于1688年提出,主要是对远离家乡作战的瑞士军人身上表现出的诸多症状的描述。乡愁最早被看作是一种精神系统的疾病,表现为持续思乡、哭泣、焦虑、心律不齐、厌食症、失眠,甚至窒息感等[14]。到19世纪早期,乡愁的定义开始转变,它不再被认为是一种神经系统障碍,而被认为是抑郁症[15]。19世纪以后,乡愁的临床医学意味逐渐淡去,成为一种向往流失的家园和消逝的时间的隐喻意义。当下,乡愁是作为一种失落话语(narrative of loss)存在的[16]。在大流动时代,传统乡土社会为个人提供的稳定且明确意义系统的作用逐渐式微,即埃里克森所谓的“本体性安全”变得不再稳固[17]。人们充满了不安、焦虑和不确定感[18]。乡愁是一种时代的集体性情感。在《向往昨天:乡愁的社会学》一书中,戴维斯指出乡愁尽管是私人的,有时候表现出个人性格特点,但却是一种深刻的社会情感[19]。威廉斯把情感放置于个体生活经验与宏观历史结构变迁关系的视角思考,他认为每个时代都有其稳固和明确的“情感结构”[20]。

乡愁是流动时代中国人“情感结构”的重要构成。改革开放以来,“压缩式”现代化进程中的中国开启了一个人口大流动和社会剧变的时代。数以亿计的农村富余劳动力进入城市务工。“七普”数据显示,我国流动人口规模已高达3.76亿。城市新移民获得了在乡村难以企及的发展机会,但普遍存在着苦闷、痛苦、焦虑、不安以及与家人分离的感伤情绪。作为流动的副产品,乡愁这一集体情感愈加强烈。“中国式”乡愁产生的过程中,时间和空间2种因素共同作用,空间距离感引致的“思乡”和时间错位感引致的“怀旧”2种因素叠加形塑了中国人当下普遍的乡愁情结。乡愁时代的文化消费需求成为乡土短视频流行的重要时代背景。

(二)城乡互构中的乡土网红身份建构

网红的人设是一种能够凸显自身特色,展示差异与区别,唤醒受众情感的身份标签。乡土网红是乡村具有职业取向的自媒体从业者,其如何建构身份对于受众的情绪唤醒并进而获取网络关注度至关重要。斯特拉克的情感模型理论指出,社会网络中每个角色或身份都负载着“文化的编码”和“身份意义”。行为者根据他人对个体角色行为的反应会产生积极或消极的情感唤醒。而在此过程中,行为者自身的角色定位和行为也会唤醒他人积极或消极的情感[21]。“万山小柱子”是安徽省H县的一位乡土网红,抖音粉丝数量达到120多万,是当地的知名网红,由返乡青年马武创办(1)本文相关人名和抖音名都经过了技术处理。。与很多返乡自媒体从业者类似,在城与乡的空间转换与流动体验赋予了马武捕捉流动群体情感需求的敏锐洞察力和短视频创作的灵感。其在城乡互构中建构出的多维身份对同样有流动体验的受众具有极强的情感唤醒作用。马武在短视频平台建构了如下3种身份。

1.十余年城乡流动经历的曾打工青年。马武有多年外出就业的流动体验。他十五岁初中毕业后就跟着父母一起到北京从事装修行业。此后多年间,马武先后在南京和天津等地从事过建材、矿泉水销售等行业。2015年,由于家人生病,他返乡照顾家人。家人康复后,在外漂泊十余年的马武对频繁的流动产生了厌倦,萌发了不再外出的念头。由于从小对互联网感兴趣,他将网络作为在家乡创业的突破口。尝试申请了名为“万山小柱子”的个人微信公众号。微信公众号主要内容是H县本地的社会新闻,却意外获得了十几万在外地老乡的关注。他意识到外地老乡群体与家乡天然的情感联系并没有中断,有意识地将这类人群作为重点粉丝发展对象。为了凸显个人特色,其公众号主要内容由社会新闻转变到记录自己在家乡的生活动态。后来转战到抖音平台,凭借生动有趣的乡土素材获得了众多粉丝关注。作为曾打工青年,马武经常分享自己在外务工的流动体验,衬映了自己曾经与在外地老乡相似的流动身份,让受众容易产生一种“我们一样”的感觉,提高其关注度。此外,长期在外的务工生活经历,让马武体会到在外老乡“独在异乡为异客”的漂泊经历与复杂情感,也让他获得了短视频拍摄的灵感。比如,他几乎每一个传统节日都会拍摄视频作品,反映家乡过节的热闹景象以及家人团聚的其乐融融。这些作品的创作灵感与其多年的流动体验是密不可分的。

2.家乡生活的记录者与热爱公益的正能量网红。抖音短视频为草根博主提供了展示自己生活的平台。马武以“家乡”为短视频题材,从当地生活者的视角入手,以略带调皮和搞笑的风格,几年时间里创作了数量可观的影视作品。这些作品全部使用地方方言,内容丰富,包括家乡美食、家乡景观、农业生产、家乡社会生活以及家乡日常见闻等,通过短视频展现家乡的风土人情。这些作品对在外地的老乡具有别样的吸引力,仿佛回到过去的乡村时光,引起了极大的情感共鸣。网友“弓箭”感叹:“都在农村长大,喜欢这生活,这情景”(万山小柱子短视频观察资料,20220516)。马武借助乡土元素建构短视频的内容资源,实现了乡土文化的在线传播与再生产,也获得了超出预期的粉丝流量。粉丝量增加后,他意识到作为网红所应尽到的社会责任,积极将自己打造为热爱公益的正能量网红。访谈中,马武告知笔者:“从2015年底开始,我们做了连续3年的慈善晚会,将每年募集来的钱捐给H县的一些孤寡老人”(马武访谈资料,20210514)。不仅如此,他更是通过慈善活动筹款30余万元捐献给当地学校和孤寡老人,获得“M市好人”称号。此外,他每年都会给当地的环卫工人赠送慰问品。2020年拍摄的关于防汛抗洪系列视频引发了大量关注,其中给抗洪军人送温暖视频获得了170余万的点赞量。马武对公益事件的积极参与,为其形象增添了正能量色彩。同时,他的慈善行动让其自我与公共事件相结合,借用社会热点的关注度获取注意力,将公众流量引入私域流量池。

3.新农人的返乡青年与逆行奋斗者。作为返乡青年,马武做出了与主流人群选择不同的逆向流动。他在家乡创业不仅要养活自己,也要证明在家乡也能活出一片天地。作为新农人,他选择了与传统农人不同的创业道路。马武把自己比喻为本地农产品与外地老乡之间连接的“网线”。他的农产品消费者多由抖音粉丝转化而来。马武的农产品销售主要依靠抖音小黄车、微信2种渠道,每天平均有600多件网络订单,每年销售额近千万,消费者主要是在外地的老乡。访谈中马武介绍说:“我觉得我们做的都不算电商。我们做的事情就是把农村大家吃不掉的东西送到我家来卖掉。我们自己不主张(将这种行为称为)卖。因为这边多数人在外地嘛,他们想吃家乡的东西,我们提供他们家乡的味道”(马武访谈资料,20210514)。马武销售的农产品也多是家乡的农产品及加工品,种类比较丰富,包括老母鸡、鸭、鹅、土鸡蛋、鱼虾、新鲜蔬菜、自制芝麻油、花生米、锅巴、咸菜、菱角等各式农村特产。马武说“老乡们需要什么,我们就去张罗”(马武访谈资料,20210514)。返乡不代表颓废与沉沦,马武在乡村创业的“逆行奋斗者”身份产生的励志效应成为吸引粉丝关注的重要原因。

二、乡村空间视觉化与乡愁景观生产

改革开放以来,高歌猛进的城市化映衬的是以乡村人口流出和乡土文化衰落为主要特征的“失落的乡村”[22]。进入数字时代,网络视听行业的崛起为这种“永恒的失落”带来了转机。数字技术日益将乡村转变为生产空间和生产资料,乡土要素以一种全新的方式被激活。乡村空间视觉化潮流下,以乡土“众生生活”题材为主要内容的影像景观成为“日常审美”的新风貌[23]。在乡土网红的日常媒介实践中,乡愁景观是重要的内容生产素材,乡愁元素借助于网络平台得以展现。在居伊·德波看来,“景观”是一种演出或表演,是观众被舞台上的演出、剧情、布景、景观所控制与操纵的异化现象[24]。本文对景观的使用不是德波对资本主义社会发展形态和政治体制的批判,而是强调在“后景观社会”中,乡土网红通过短视频呈现出的对特定人群具有吸引力的乡愁景观及其现实效果。

(一)乡愁景观的内容呈现

数字媒体时代文化正在从“印刷文化”进入“视觉文化”,以视听为中心的文化开始取代以文字和形象为中心的文化,人类社会正在从“乐文”时代大步走向“乐影”时代。布尔迪厄指出,影像的特殊性在于可以制造真实画面效果,具有动员性的感召力[25]。影像相比音频和文字具有明显的视觉优势,而短视频相比于长视频(电视剧、电影等),更适合于当下碎片化和快餐化的信息获取方式。作为一个景观生产工具,短视频满足了景观构成的3个基本要素:一是影像[26],网络信息技术的发展使得短视频平台成为提供视觉的媒介,可以生产丰富的“媒介影像”;二是受众,粉丝是短视频影像的受众,粉丝被影像所呈现的内容所吸引而观看视频和参与互动;三是距离,距离不仅是一种空间的距离,还表现为景观生产者和受众当下生产生活的差异性和距离感,正是有了距离才让景观生产受到关注。

网红具有多样化的“吸睛”能力,阿比丁参照布尔迪厄的资本分类理论将网红的类型划分为:体现经济资本的专属网红、体现文化资本的异域网红、体现技术资本的非凡网红和体现社会资本的日常网红[27]。多数草根乡土网红可以看作是日常网红的一种类型。乡土网红借助短视频生产出多样的乡愁景观。根据对马武累计发布的440余条短视频的内容分析,其构建的乡愁景观内容可以分为如下类型:(1)乡景。具有皖中丘陵地区特色的土地、蓝天白云、河流、树木等自然景观,同时还包括农田、庄稼、菜园、亭子、桥、路、大棚、房屋等人工景观。(2)乡情。其乐融融的亲情关系和邻里关系,与父母、妻子、子女、邻居等日常互动场景。(3)乡产。乡村的生产活动与生计,如收购农家土鸡、捉鱼、种水稻、收割油菜、种菜、炕锅巴等,展现乡村生产活动。(4)乡德。展现乡村守望相助的乡村美德。如送鳏寡老人物资慰问金、为受洪水灾害的灾区捐赠、购买农民滞销农产品、冬天给农村小学生送保温杯、给环卫工人送大米等场景。(5)乡食。皖中地区乡村的传统食品,如咸肉、圆子、老母鸡汤、猪血、手工农家锅巴等都在短视频中有呈现。(6)乡音。马武使用的是巢湖地区的方言,方言融入视频内容中不仅减少了受众接触信息时的“数字知识鸿沟”,也在互动过程中增加了吸引力和亲近感。

(二)乡愁景观的特征分析

马武在短视频平台生产出的乡愁景观具有如下多种特征。

1.建构性。一定意义上说,乡愁景观并不是真实乡村生活的完整呈现,而是拍摄者精心建构的“滤镜式”乡村生活,展现的是拍摄者主观认知的乡村。乡村为乡土网红提供了乡愁情感与乡土记忆的资源。拍摄者基于对受众偏好的揣摩组织,乡愁景观的呈现内容,实现了互联网空间中乡村的视觉化展示,以此强化乡村的浪漫色彩与身处不同时空受众的怀旧记忆。与多数中西部乡村略显“凋敝”的现实相比,乡愁景观生产出的乡村生活悠闲自在、怡然自得、温情脉脉,是一种乡村日常生活的选择性展示与“审美化”呈现。

2.符号性。乡愁景观的生产发生于短视频平台的网络空间之中,依赖于具有鲜明隐喻意义的乡土符号体系。列斐伏尔将空间生产分为空间实践、空间表征、表征的空间三位一体的构成。其中,空间的表征(spatial representation)是一种以知识、编码和符号为代表的空间话语分析,是概念化的空间和被设计出来的符号体系[28]。短视频网络空间中的乡愁景观是视频拍摄者有意设计的。乡愁景观的生产是一系列具有隐喻意义的乡愁话语和乡愁符号在互联网空间中的生产。

3.关系性。网络空间是一种关系性的空间。按照项飙的理解,与波兰尼提出的“市场社会”不同,网络社会日益呈现出一种“社会(型)市场”的特征,它不是把一些人、社会关系变成商品,而是要营造各种各样的社会关系,把社会关系作为盈利的来源[29]。乡愁景观的关系性特征在于其作为乡土网红与粉丝之间、粉丝与粉丝之间建立关系的纽带,将不同地域空间的人在短视频的网络空间中连接与聚合起来。

4.市场性。乡土网红的乡愁景观生产受市场逻辑主导。乡愁景观是一种可以产生经济收益的符号资本,通过对流量的变现实现经济收益。短视频平台中的流量体现为播放量、点赞量、转发量、评论量、收藏量等,流量与粉丝数量及其消费量具有显著的正向联系。乡愁景观内容生产的商品化是乡土网红进行流量争夺并进而实现收益的核心手段。

(三)乡愁景观与乡愁意识唤醒

1.乡愁景观生产通过画面展示和感官刺激,唤醒了人们的乡愁记忆。短视频的动态“画面感”冲击较之于声音、文字等更为显著,可以激发更强的感官体验。似曾相识的画面是记忆的诱发物。伯格指出,“对于我的这种知道,他人也会知道”,我和他人共同进入可用的“社会知识库”[30]。马武的短视频打开了“社会知识库”,通过一些粉丝的留言可以看出短视频引起的乡愁记忆。景观生产通过短视频的方式展示乡村生活的画面,唤醒了具有生活体验的人们“沉睡”的乡愁记忆,这种记忆是基于特定空间切身体验的具有认同感又体现特殊性的乡土记忆。

2.乡愁景观生产构建了具有比较意义的参考系,凸显了乡村生活的价值。城与乡、传统与现代的复杂纠葛成为乡愁景观生产的永恒背景。马武的抖音短视频构建出了多维度的乡村景观:在人与自然关系维度上,展示了乡土自然的美以及人与乡土自然的和谐共处;在人与人的关系上,突出了家人之间的温暖亲情;在人与社会维度上,突出了乡村团结和守望相助的共同体精神。H县常住人口约33.7万人,外出人口约11万(2)本数据由调研期间,H县农业农村局提供。。与在外地老乡们生活中可能的忙碌、压抑、苦闷相比,短视频中的乡村生活恬静、自然,与世无争,宛如“世外桃源”。正是在“过去”和“现在”、“乡村”和“城市”的鲜明对比中,凸显了乡村生活的价值。短视频呈现出的乡村生活满足了人们在精神孤独和安全感缺失的现实世界中的情感需求。

3.乡愁景观生产将乡愁情怀与商品消费勾连,实现了消费的意义建构。人们因为景观体现出的乡愁符号而产生消费倾向进而产生消费行为。以视觉为代表的表象知觉在人们消费决策中起到越来越大作用,感性意识已经成为影响消费者消费行为的重要因素。人们在消费过程中不仅是在消费商品本身,同时也在消费商品附加的文化、情感等意义。乡土网红建构乡愁景观的过程也是将乡土资源中的物质资源、文化资源转变为物质资本、文化资本的过程[31]。短视频这一媒介营造出消费景象将乡愁情怀与商品消费连接起来。消费者在乎的不仅是产品的质量和自身的消费需求,同样还有家乡物品所代表的乡土社会意义。

三、日常互动仪式化与乡愁情感共振

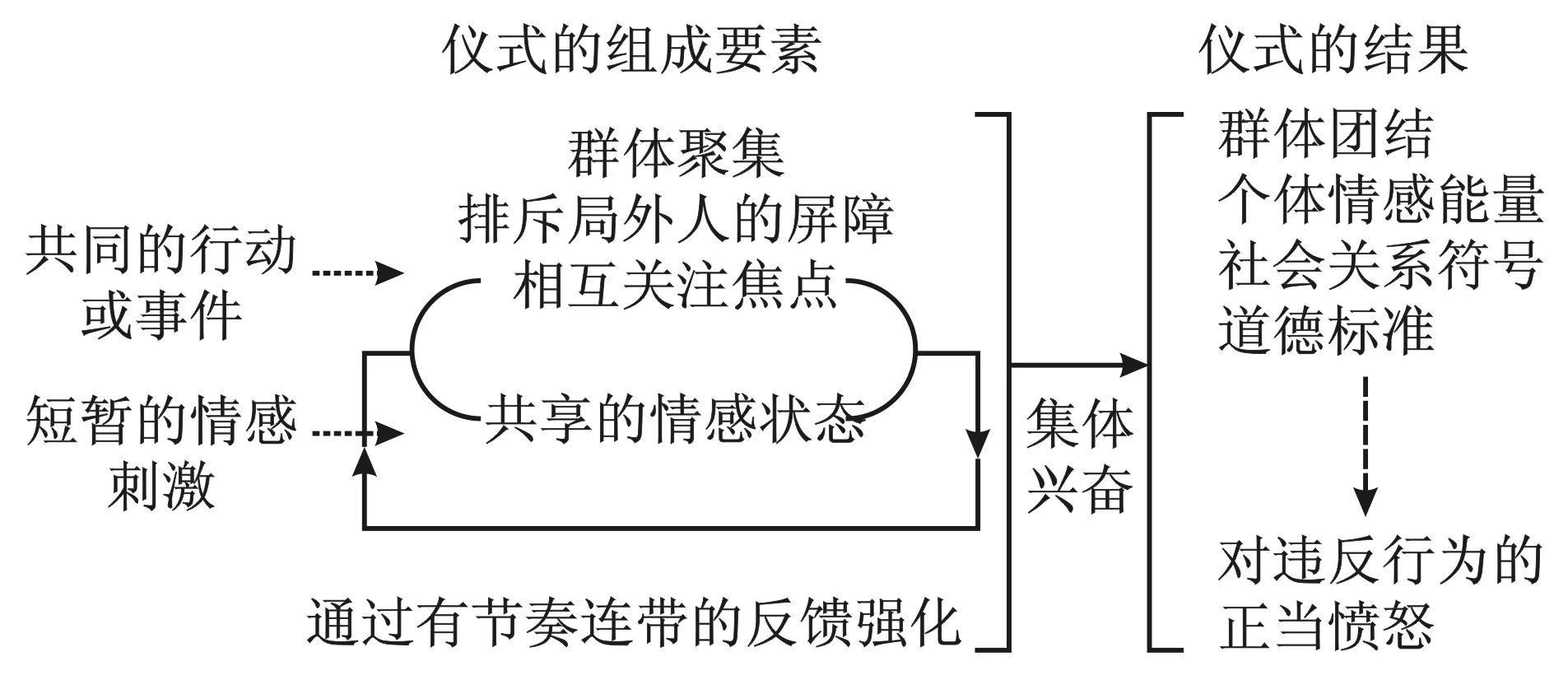

乡土网红与粉丝之间以情感纽带为主要关系维系方式。情感本质上是源于社会性的互动。互动仪式源于涂尔干对宗教仪式的研究,他发现仪式对人们情感维系和提升的意义。在宗教仪式中,可以达到“集体欢腾”的至高情感境界。其后的学者将注意力放入日常生活中的仪式互动。仪式可以形成和维持某种特定的社会关系。柯林斯认为人类大部分现象都是由人的相互交流,通过各种仪式相互形成和维持的。柯林斯提出互动仪式需要满足4个起始条件:身体的共同在场、对局外人设限、共同关注、共同情感体验。他进而指出,互动仪式的核心机制是相互关注和情感连带,仪式是一种相互专注的情感和关注机制(图1)[32]。情感和关注程度越高,其互动强度越高,较高强度的互动则可以产生新的仪式和情感,促进互动的再循环。

图1 柯林斯的互动仪式

(一)抖音短视频中的互动仪式

1.抖音短视频中互动仪式的构成要素

(1)抖音短视频平台中的群体聚集。传统的互动仪式是在特定物理空间中的互动。作为“人的延伸”的现代媒介,可以弥补身体不在场的遗憾,短视频平台创造了共同在场的虚拟空间。抖音平台界面由7个部分组成:关注、点赞、评论、分享、定位、配文和背景音乐。抖音平台是乡土网红与粉丝互动的重要虚拟空间。

(2)以地缘和方言为区隔的粉丝群体。马武抖音的粉丝群体主要是以地缘、乡缘为中心展开的,在其视频中,“老乡”是最常出现的称呼。语言是一个重要的聚合剂,也是区隔屏障。他坚持用方言拍摄,也即确定了其受众的主要群体。数据显示,马武的抖音粉丝地域分布中,主要为安徽(占63.17%)、江苏(占13.58%)、上海(占5.19%)、浙江(占4.31%)、北京(占4.2%)(3)数据来源:“飞瓜数据”网站对“万山小柱子”抖音号的统计,https://dy.feigua.cn。,粉丝分布区域与当地外出务工人员的主要就业区域相吻合。

(3)乡村日常生活作为共同关注焦点。乡村生活是马武抖音中粉丝们的共同关注焦点。马武短视频的内容多是乡村生活、自然景观、生产活动、农村记忆。这些内容都是在当地有乡村生活经历的人可以体会和感知的。马武在乡村的奋斗历程也成为粉丝的关注点,对在外奋斗的老乡很有吸引力。

(4)乡愁作为互动中的共享情感。马武的短视频通过视频、语言、文字等载体表达乡愁,他与粉丝之间的互动有助于强化乡愁这一共享情感(shared emotion),特别是对田园生活、家乡景观、儿时记忆等内容的互动,对在外的老乡更易引起情感共鸣。

2. 抖音短视频中的互动方式。抖音短视频中,网红通过上传视频,建构景观,在信息传递和影响表达过程中,与粉丝形成网络空间的人际互动。抖音平台中的马武和粉丝之间主要有如下4种互动方式:

(1)影像内容的符号式互动。影像内容的符号式互动是抖音短视频互动的主要方式之一,是由圈层符号和身体符号组成的互动形式。其一,圈层符号,指具有共同乡土经历的群体拥有的共同标识,如当地的农田、庄稼、菜园等乡土景观便是圈层符号。其二,身体符号,主要包括面部表情、肢体动作、穿衣打扮等。马武通过这些身体符号展现朴实勤奋的返乡青年形象。

(2)声音内容的信息式互动。声音(说话)是传递信息的重要手段,马武的短视频中影像内容与声音内容形成较好匹配。声音内容主要告知、集中回复内容,让粉丝了解相关信息。他经常在视频中说,“有些老乡说”“告诉你们一个好消息”等。声音内容除了可以传递信息以外,其有地域特色的乡音和方言用词也成为吸引粉丝关注的重要原因。

(3)文字内容的对话式互动。文字方面主要包括2部分:一类是标题式文字和旁白式文字。前者是短视频下方的标题,如:#田园生活#,#向往的生活#等,后者是视频中的配文。文字与影像内容相互配合,提升了互动效果。另一类是留言互动。通过留言,进行评论与回复,形成粉丝与粉丝之间、博主和粉丝之间的互动。互动让粉丝拥有参与感,能够“被看见”,激发了其参与互动的积极性。

(4)设置主题的话题式互动。这类互动多以某一趣味或主题吸引粉丝注意力,形成连续性互动情景与过程。以景观设施(凉亭)建造的互动为例,马武的话题设置流程如下:首先提出想法,引起粉丝讨论,制造出话题;其次分享建造过程,设置子议题(为亭子起名字、亭子如何装修等),扩大互动;最后,设施建成后,分享成品景观,为议题画上句号。此类互动借助主题、评论、留言的聚合功能,形成议题,增加粉丝参与互动的可能性和情感投入程度。

互动仪式链理论中的互动具有重复性、程序化等特征,通过节奏连带的反馈强化是其重要特色。情感的增强是在微观互动场景通过有节奏的会谈、身体姿势协调配合等实现的[32]。在乡土网红和粉丝的互动中,节奏性主要体现在视频发布的规律性上。马武的抖音视频较好地实现了节奏把握。主要体现在:第一,相对规律的短视频的发布频率。马武几乎平均每2天发布一条视频,累计获得点赞一千余万次。第二,重要时间节点的视频发布不间断。每年的春节、端午、中秋等节日和二十四节气等基本都是固定发短视频的时间,节日的视频发布更容易吸引在外地老乡的关注。

(二)虚拟空间中基于仪式互动的乡愁情感共振

马武与粉丝短视频中的仪式互动起到了乡愁情感共振的作用,具体体现在如下方面:

1.激发了互动对象的乡愁情感共鸣。一般意义上,情感共鸣是一个人在观察到另一个人处于一种情绪状态下时,产生与被观察者相同的情绪体验。相似的情景在短视频中反复出现,从而不断强化参与者在互动中的情感共鸣。马武的乡愁短视频看似是平常的乡村生活场景,却能引起在外“游子”强烈的情感共鸣。一些粉丝留言表示,“说的都是实话!肺腑之言!加油常年在外打工的游子!” “讲到了每个游子的心坎里了,一辈子说是很长,但能够陪伴父母的时间真的是少之又少,少到错过的每一秒都无法挽回,泪目……”(万山小柱子短视频观察资料,20210218)。

2.将短期情感体验转化为长期情感能量。在柯林斯看来,互动仪式的发展过程是将短期情感体验转变为长期情感能量(emotional energy)的过程[32]。参与过程中,人们有着共同关注、情感体验,逐渐将短期情感体验转化为长久的情感能量,互动仪式的参与者们会将其情感能量聚焦在一个共同关注对象上,渐渐地形成集体性的情感共振。在马武的短视频评论区,很多留言反映了参与者们在互动仪式中产生的短期情感体验,这种短期的情感体验的累积会转化为长期情感能量。

3.构建了基于乡愁情感的“想象的共同体”。丹尼尔·贝尔指出,当代的文化走入了以自身经验为标准的“感性革命”,人们努力在“找到有共同经验的人,寻找共同的意义”[33]。乡愁情感既是个体的情感体验,也是一种集体情感。马武的短视频中,以乡愁和情感互动为基础产生了“我们”的“想象的共同体”,塑造了群体成员身份的特定符号和群体认同。“想象的共同体”是一种非客观现实集合,是一种集体认同[34]。乡土网红与粉丝互动的过程也是仪式过程,它形成了一个瞬间共有的实在。在这个共同体中,“我”和“他人”对这个世界的自然态度是一致的,大家可以相互理解进而产生认同。

四、乡愁情感元素作用的深层机理与功能限度

短视频平台的出现,为乡土网红展示乡村生活提供了表达渠道。乡愁情感的作用过程是乡土网红将自我置身于乡愁视觉化生产与消费网络之中,借助数字技术呈现,持续性进行乡土社会与数字技术的互动实践。

(一)乡愁情感元素作用的深层机理

乡愁元素景观化呈现背后是乡土网红在数字世界中对乡土文化的建构与再生产。在城乡数字鸿沟背景下,乡愁情感元素成为助力乡土网红成功的重要推力,他们在面对数字世界中差异巨大的城乡二元场景,借助乡土乡愁情感元素开展的媒介实践,展现了乡村居民作为行动者的能动性。乡土网红乡愁策略运用的深层机理源于情感共振下的感性消费,表现为乡愁情感元素从生产到消费的过程。

1.“整饰情感”:从现实到虚拟的乡村情感元素生产。在流动的时代,生于乡村、长于乡村、工于异乡的离乡群体脑海中留存了难以抹去的乡村记忆。在城市的“无根感”、远离家乡空间的思乡情和追忆过往的家乡记忆合力塑造了他们的乡愁情结。去中心化的媒介平台让话语权得到重构,以马武为代表的乡土网红得以在短视频内容生产过程中从乡村生活者的视角展现乡村日常生产生活,借助网络平台将乡愁情感转变为影视化的内容资源,实现了乡村在地生活的线上分享。同时,将乡音、乡景、乡食等一系列乡土元素融入到视频中,在短视频这一虚拟空间引发不同物理空间个体的情感共鸣,让更多人参与到乡村文化的生产与再生产之中。乡土网红能够引发集体情感共鸣中的自我表露情感,具有典型的建构性。在乡愁情感运用中,乡土网红的情感表达在一定程度上运用了霍赫希尔德所提出的“整饰情感”手段——表层表演和深度表演[35]。乡土网红们通过“整饰情感”手段最大程度上呈现符合社会规则中的自我。乡土网红们的“整饰情感”不仅有着对自我情感的压制、控制、美化以及真实化,还包括对他人认同情感的获取。

2.情感共鸣:从虚拟到现实乡村情感元素的消费。正如霍赫希尔德所认为的那般:“人们通过表达某种情感(并因此压制其他的情感),以出售某种商品,或者唤醒顾客的特定文化需求[21]。”乡土网红将乡愁这一情感元素景观化生产,通过短视频平台,利用算法机制与人们情感需求,从而达到获取关注度的目的。在这一过程中,乡愁情感元素在某种意义上被商业化,用以塑造成可以获取关注度的景观。

乡愁作为一种情感,其出现不单是个体的心理活动,同时还是社会现象[36]。对于嵌入乡愁情感元素的乡土短视频,不仅是短视频博主的自我表达,而且是发出了带有集体记忆的乡村流动群体的心声,实现在地者与流出者、乡与城之间的情感互动。乡愁短视频的情感效用拓展了社会连接的边界[21],体现出物理空间区隔与数字技术发展相叠加的时代背景下共同体的建构逻辑。短视频中文字、声音与影像等内容可以视为一个个具有身份认同效应的标签,这些标签为流动的个体找寻共同体提供了标识。融入了乡愁元素的短视频从影视内容转换成乡土文化与互联网空间结合下的生产资料,为乡土社会的现代化转型增添了新动能。乡土网红通过短视频生产,进而发展出的直播带货、乡村电商等在地化产业,带动了乡村经济发展,维系着在地人口的稳定性,为乡村振兴提供了新样态。

(二)乡愁情感元素作用的功能限度

乡土网红运营中乡愁情感的功能也有自身的限度。乡土网红借助乡愁情感元素进行媒介实践的经营模式可持续性会受到诸多挑战。

1.乡愁的地域约束。乡愁情感往往与特定的时空关联密切,多数乡土网红属于“地域性网红”,他们的粉丝数量增长会受地域人口“天花板”的限制,达到一定规模后会面临增长乏力的困局。为了突破地域性瓶颈约束,一些乡土网红往往寻求改变,尝试将工作语言从方言转变为普通话,视频风格也日益多元化。但是如果方式不当,也会造成自身特色的丢失甚至是粉丝的流失。

2.乡愁的审美疲劳。乡愁短视频重复创作会造成粉丝审美疲劳。知识背景或经验阅历有限的网红往往会陷入如何长期维持内容创意的困境[37]。很多乡土网红的乡愁视频主题较为单一,风格形成后容易造成同水平重复的循环,粉丝在“新鲜期”过后易审美疲劳,进而陷入粉丝数量增长瓶颈甚至是掉粉等“流量焦虑”的困境。

3.消费乡愁的反噬效应。部分乡土网红借助乡愁元素发展乡土网红电商,这种电商经营模式具有鲜明的“粉丝经济”特点。但从长期来看,如果出售的商品质量不好,性价比不高,则乡土网红会被粉丝认为是在“消费乡愁”“坑老乡”而受到反噬。因此,乡土网红要在持续输出高品质短视频,提升内容创作能力的同时,还需要提升商品品质。

4.过度商业的“情感异化”。乡愁情感元素运用过程中需要注意“情感异化”问题。情感异化的出现和情感的商业化有着密切关联。在消费社会中,当情感被用于商业目的或成为达成某种目的的手段,这时情感不再是个人的真实性的情感流露,而是经过组织化的操纵之后的商品[38]。乡土网红媒介实践中的乡愁情感运用,有利于扬长避短,发挥自身的乡土优势,但如果把握不好度,把乡愁情感完全异化为商品,遵循商品的获利收益法则,那么这种充满“铜臭”味的网络乡愁终将会被粉丝抛弃。

五、结论与讨论

乡土网红的兴起与中国大流动时代民众强烈的乡愁文化需求紧密关联。以马武为代表的草根乡土网红的成功,与他们对乡愁情感元素的运用与转换,特别是对乡愁景观的构建以及与观众的乡愁情感互动紧密相关。乡土网红媒介实践中乡愁情感元素的作用发挥逻辑顺序如下:乡愁—乡土网红—短视频平台—视觉化的景观生产—仪式化的情感共振。视觉化的景观生产与仪式化的情感共振作为前后相继的2个核心环节,是作用发挥方式的关键所在。通过将乡愁“视觉化”,短视频平台构建了一个集观看、留言、评论、互动等为一体的“仪式化”情感互动空间,进而将处于不同物理空间区隔中的老乡在网络空间汇聚, 构建了一个以地缘关系、乡缘关系为纽带的具有认同感的共同体,满足了流动群体的情感需求。

乡土网红借助数字技术,在将乡愁视觉化与商品化的过程中催生了一个乡村在地新职业,促成在地乡土文化的发声与再生产,实现了网络空间中在地者与流出者、乡村与城市的互动互构。在现代化进程中,处于边缘地带的乡土文化日渐凋零,在过往的很长一段时间中都处于“失语”状态。以短视频代表的数字影像时代到来后,数字影像纪实为乡土社会提供了自我表达机会[39],为乡村文化的主体激活创造了机会。此外,返乡青年将自我在乡土社会的日常生活持续转化为视频内容资源的过程中,也为乡村注入了经济新动能,助力乡村经济结构的优化提升。乡愁商品化带来的文化激活、电商产业等说明了乡土网红能够给乡村振兴带来更多可能。但需要注意的是,乡愁情感的过度商品化和由此导致的情感异化问题也会引发很多非预期后果,需要我们对乡土网红媒介实践中情感资源利用的限度和方法等问题加以重视。

致谢:本文写作过程中,刘少杰教授给予诸多建议,在此谨表谢意。