借助“穿越”情境 展开想象与操作

——“探究三角形的高”的教学尝试

2023-11-04杜梦琳

□杜梦琳

在“三角形的认识”中,边和角是三角形的显性特征,高则是隐性特征。正确找到高,感受三角形底和高的相互依存关系,需要较强的空间想象力。因此,借助“三角形的高”这一内容,可以帮助学生积累数学活动经验,发展空间想象力。

一、课前思考

在认识三角形之前,学生已经学习了垂直关系,理解了“点到直线的距离”,具备了对距离概念与最短线段等的感性认识,掌握了过指定点画已知直线的垂线的作图技能。在日常生活中,也常常会遇到诸如测量身高之类的“测高”活动。因此,学生已具备学习三角形的高的经验基础。

在“三角形的高”的教学中,教师一般会采用讲授法,将三角形的高直接告知学生,让他们从认识概念直接到应用概念。这个教学过程忽视了学生的直接经验,致使学生难以理解认识三角形的高的本质及必要性。另外,在教学实践中,画高对学生而言也有一定难度,特别是画直角三角形的高和钝角三角形的高。

基于上述分析,笔者设计了“图形运动会”的故事情境,推动学生主动探究,在猜高、画高、量高、试高、比高等活动中展开对三角形的高的学习,从而理解三角形的高的本质,发展空间想象力。本内容的具体教学目标如下。

(1)通过思考三角形的穿越策略,主动构建三角形的底和高之间的联系,为操作提供想象基础。

(2)通过观察锐角三角形、直角三角形和钝角三角形等三角形模型穿门的过程,直观感知高的位置与长短,为探索三角形的高的本质提供直接经验。

(3)通过对各类三角形的高的观察、对比和思考,建立结构化思维,进一步提高想象力。

二、教学实践

(一)对接生活经验,丰富表象感知“高”

真实情境与问题提出有助于推动学生主动参与教学活动。学生学习的起点是生活中的一些实际事例,学习数学的过程是对现实经验的理解与反思过程[1]。在故事中融入数学问题,能激发学生的数学想象力以及他们提出问题的能力。

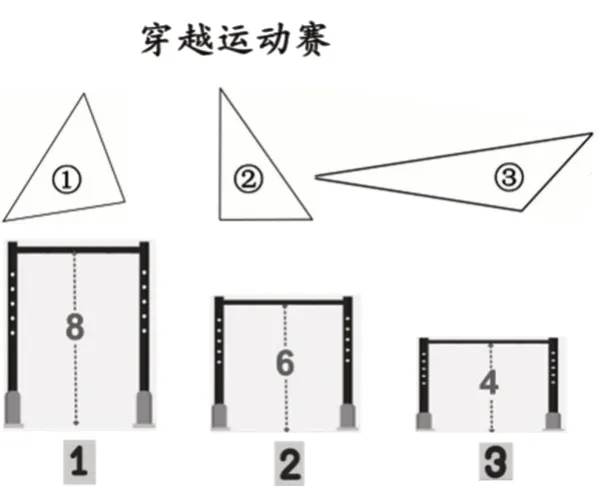

教学时,教师结合杭州亚运会,以小视频的形式引入“图形运动会”的故事情境:有3名三角形运动员准备参加“穿越运动赛”,只要穿过一道幸运门就能获得1枚奖章(如图1)。

图1

师:比赛前,大家先来预测一下这3 名三角形运动员的获奖情况。

生:①号运动员看上去能穿过两道门,能得2枚奖章。

生:②号运动员看上去有点高,只能穿过1 号门,得1枚奖章;③号运动员最矮,能得3枚奖章。

生:②号运动员只要翻个身就能穿过三道门,能得3枚奖章。

生:如果可以翻身,那么每名运动员都可以获得3枚奖章。

学生通过观察,一一比较三扇门的门高与三角形运动员的身高,并提出设想:三角形有三条边、三个顶点,若以不同的边为底,那么三角形的“身高”各不相同。

设计意图:在学习三角形的高之前,学生已经积累了对“高”的认识。因此,学生学习三角形的高时能自然对接原有的测身高经验,激活对高的直观感知。教师创设“图形运动会”的故事情境,让学生通过观察,想象三角形的高就是三角形运动员“头顶”(顶点)到“脚底”(底边)之间的距离。这样的学习方式符合学生天真活泼爱幻想的天性,拟人化的方式也有助于学生建立不同事物间的关联以开启想象。

(二)依托想象说理,动手探究辨析“高”

问题提出后,教师要引导学生充分联想、自由表达,在应用直接经验的基础上进行辨析、探究,生成学习资源,有效促进学生从感性认识上升到理性认识。

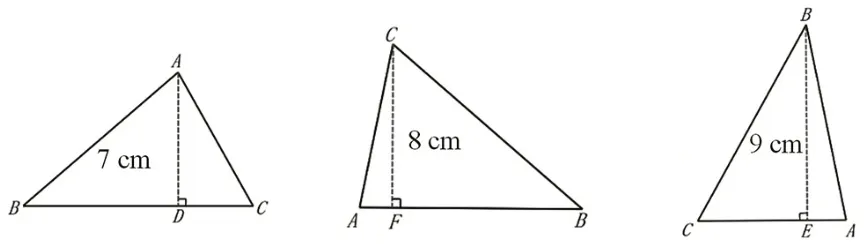

由于每名学生对锐角三角形的高的想象都是不同的,因此,教师让学生基于想象,借助学习单来寻找锐角三角形的高,并在锐角三角形上画一画、量一量高的长度(如图2)。

图2

学生通过交流反馈,体会到高是三角形的顶点到对边的最短距离,是一条垂线段。

设计意图:以三角形非水平方向的边为底作高是学生学习的难点。教师先利用三角形运动员穿越幸运门的故事情境,引导学生展开想象,思考三角形运动员可以通过改变站姿来适应门高,从而认识锐角三角形三条不同的高。然后鼓励学生想象与说理,明晰三角形高的概念本质,丰富对三角形三条高认知的经验。

(三)动手操作验证,推动对“高”的深刻想象

操作活动需要思维的参与,思维也需要在操作活动中发展,想象力的发展离不开操作活动[2]。带着想象进行操作活动,学生就能形成明确的研究目标,用数学的思维理解现实图像的数学意义。

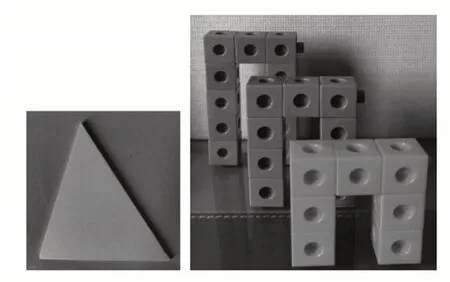

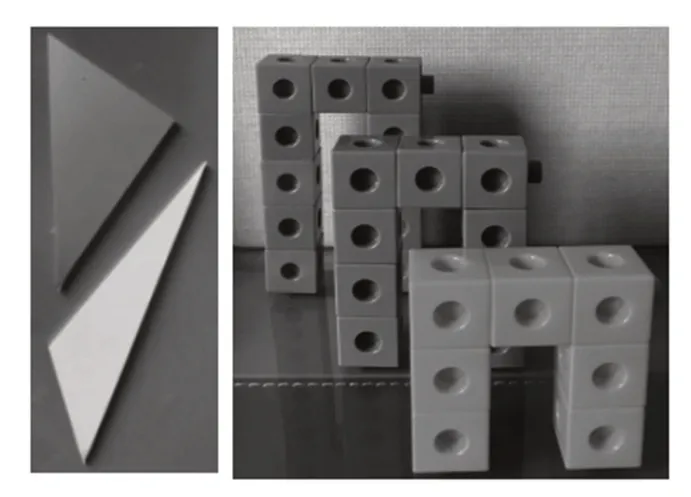

在学生画锐角三角形的高的基础上,教师提供学具(如图3),组织学生进行操作验证:“准备好了吗?请锐角三角形运动员上场!”让学生用锐角三角形学具进行穿越实验,验证其是否能穿过图中的三道门。

图3

学生在操作中发现:锐角三角形只能用两种“站姿”穿过1 号门,即能以两条较短的高穿过1 号门,但穿不过2号和3号门(如图4)。因此,锐角三角形运动员能获得1枚奖章。

图4

设计意图:本环节立足操作与想象,使学生获得对三角形的高的直观感知。教师让学生用三角形学具和门框模型模拟比赛现场,通过直观操作,将三扇门的门高与三角形运动员的身高进行一一比较,看到结果后验证自己的想象,形成想象回路,体会“顶点”“对边”“垂线段”的深刻内涵。

(四)故事情节助推,对不同“高”进行充分想象

理解直角三角形、钝角三角形的高是教学的难点,因此,教师要让学生依托视觉、触觉等感官活动,将产生的直觉感知与想象进行互动,从而形成清晰的表象。

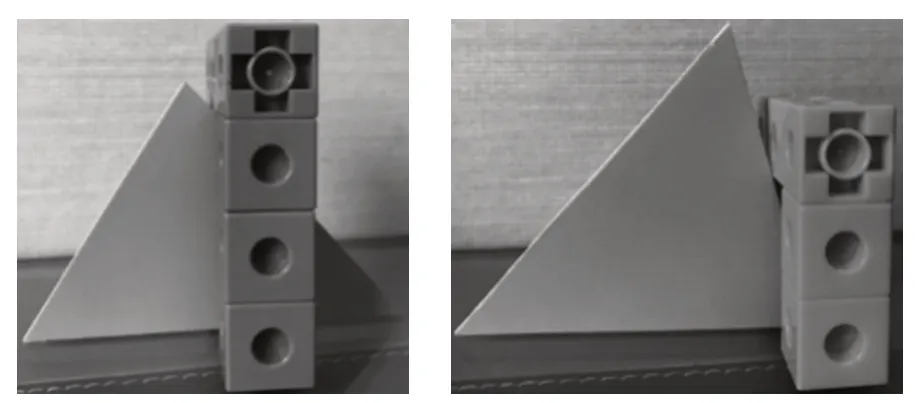

教师为每组学生提供直角三角形(三条高分别为8 cm、6 cm、5 cm)和钝角三角形(三条高分别为8 cm、4 cm、3 cm)学具(如图5),组织学生继续进行操作验证:直角三角形和钝角三角形运动员分别能获得几枚奖章呢?学生可以在学习单上画高、量高,或直接在三角形学具上量高。

图5

学生完成探究后,教师组织反馈。

师:这两名三角形运动员到底有多高呢?它们的高在哪里呢?

生:(呈现学习单上的直角三角形作高图)直角三角形有两条直角边,一条直角边作底时,另一条直角边就是它的高。这样的高有两条,分别为8 cm和6 cm,还有一条是以斜边为底作的高,为5 cm。直角三角形无论用什么“站姿”都能穿过1号门,可以得到1枚奖章。

生:2号门的高度是6 cm,3号门的高度是4 cm。直角三角形能够穿过2号门,但穿不过3号门,因此还可以再得1枚奖章。

生:(呈现钝角三角形作高图)我觉得钝角三角形运动员很特别,它只有一条高在三角形内部,长3 cm,另外两条高好像不在三角形内。大家看,当钝角三角形的顶点碰到门框时,可以看到它的高在三角形外(如图6、图7)。

图6

图7

生:是的,我也发现了。钝角两边张开的角度大,所以有两条高在外面。

图形外面的高能画出来吗,怎么画?教师因势利导,示范画钝角三角形的外高。

学生讨论总结直角三角形高的位置特征和画图技巧:两条直角边互为底和高,用斜边作底对应一条内高。作图时,与两条直角边重合的高不用重复画,加直角符号即可。钝角三角形有两条外高和一条内高。画外高时,要先将底边延长,再过顶点作高。

设计意图:锐角三角形的三条高都是内高,直角三角形有两条直角边互为底和高,钝角三角形有两条外高。其中,钝角三角形的两条外高是难点,学生很难想象。因此,教师要给学生提供学具,让学生借助实物模型进行探究,有物可比,有形可想。经过反复操作,学生打破固有想法,意识到高确实会落在钝角三角形的外部,高虽“无形”却真实存在,有效突破了钝角三角形“外高”的认知难点。

(五)联结知识结构,拓展对“高”的想象深度

数学知识具有内在联系的结构化特征。教学中,教师要利用学生已有知识,引导学生辨析学习材料,进行联想推理,形成结构化思维,培养空间想象力和空间观念。

教师引导学生思考:在三角形ABC中,如果BC边不变,将顶点A左右移动,高会发生什么变化?三角形会发生什么变化?在学生想象的基础上,用视频进行动态演示,帮助学生理解:锐角三角形的高在三角形内部,直角三角形的高在直角边上,钝角三角形的高在三角形外部。由此为后续学习三角形面积奠定基础。

设计意图:通过左右移动顶点A,激发学生的动态想象,让学生感受高的位置变化带来三角形形状的变化,进一步丰富学生对高的认识。同时让学生感受到:虽然三角形高的位置有变化,但它们有共同的底和相等的高。由此为后续学习三角形面积奠定基础。这一环节的教学加深了学生对三角形高的本质的认识,使学生在想象三角形高与形状发生变化的过程中,培养空间观念和想象力。

三、教后所思

(一)以故事为载体,激发数学想象

数学故事可以成为承载数学知识和数学问题的载体,触发学生的情感投入,激发学生的想象力。本内容的教学基于学生生活中的测高经验展开,并与杭州亚运会相结合,通过创编“图形运动会”的故事情境,让学生在故事情节中思考:三角形的高在哪里?哪种三角形的高最矮?研究三角形的高有什么用?等等。

(二)以猜想为导向,引领数学想象

著名数学家波利亚说过:“数学既要教证明,又要教猜想。”猜想不是天马行空地乱想,而是要有一定的科学依据和针对性[3]。教师要让学生在想象中提出猜想、合理推导,并操作验证。首先,创设3名三角形运动员参加“穿越运动赛”的故事情境,让学生通过观察进行直觉猜想:各个三角形运动员都能穿过哪些门?接着,帮助学生给锐角三角形画高、量高,理解“高是三角形的顶点到对边的最短距离,高是一条垂线段”。最后,在学生猜想的基础上,引导学生用实物操作验证。在反复操作中,学生展开深度思考:顶点和底为什么要对应呢?为什么作高要作垂线段呢?由此引导学生主动建构三角形高的概念。该教学设计借助学生的猜想,让学生顺利完成从“物”到“形”的转换,由此发展学生的空间想象力,逐步培养学生的空间观念[4]。

(三)以操作为依托,助推数学想象

数学想象要有清晰表象作为经验素材。为突破钝角三角形的形外高这个教学难点,教师要让学生展开对三角形的高的本质的数学洞察。学生在对数学形式化材料的操作中,感知高不取决于三角形的形状与位置,而只取决于顶点与底之间的距离。动手操作是探究的开始,观察生成想象,想象又促使学生提出数学问题,探究数学规律。

在本内容的教学中,学生在创编故事的活动体验中,将数学问题转化为具体的实践问题,将生活经验内化为数学概念,收获了有趣的数学学习体验和丰富的想象力。